公路涵洞破坏实例分析

刘静 田晓艳

【摘 要】公路建设运营中涵洞破坏较为常见,通过持续观测某在建涵洞破坏现状,分析其破坏原因,为今后类似工程提供借鉴与教训。

【关键词】涵洞;破坏实例;原因分析

0 引言

随着我国高等级公路建设的迅猛发展,公路中的涵洞结构物所占比重越来越大。从已建成的高等级公路调查来看,大约平均3座/公里。有些涵洞由于没有充分考虑所处地形及地质情况而失稳破坏,有些由于未充分考虑其上土压力大小而导致涵洞强度不够被压裂,破坏[1-4]。根据现场调查资料,运营中约有63.5%的涵洞出现裂缝,其中70%是纵向裂缝;有些涵洞则由于设计过于保守而造成浪费。另外,有些涵洞由于纵向不均匀沉降过大影响其正常使用。

1 工程概况

某高速公路合同段K70+765混凝土拱涵全长212m,内部净高2.15m,宽2m。涵洞划分为37节,中间涵节(由上游往下游编号为第19号)长6m,其两侧各有五节5m长涵节,其余涵节均为6m长。涵洞底板厚1.2m,其下有3m厚水稳层。涵洞施工工艺为:首先在水稳层以下以涵洞轴线为中线,两侧各强夯12.5m;然后开始填土3m,再反开挖水稳层,宽度12m;修筑完成后,再做涵洞底板、台身和拱圈。整个涵洞由4月底水稳层施工开始到7月下旬结束。

2 涵洞裂缝调查

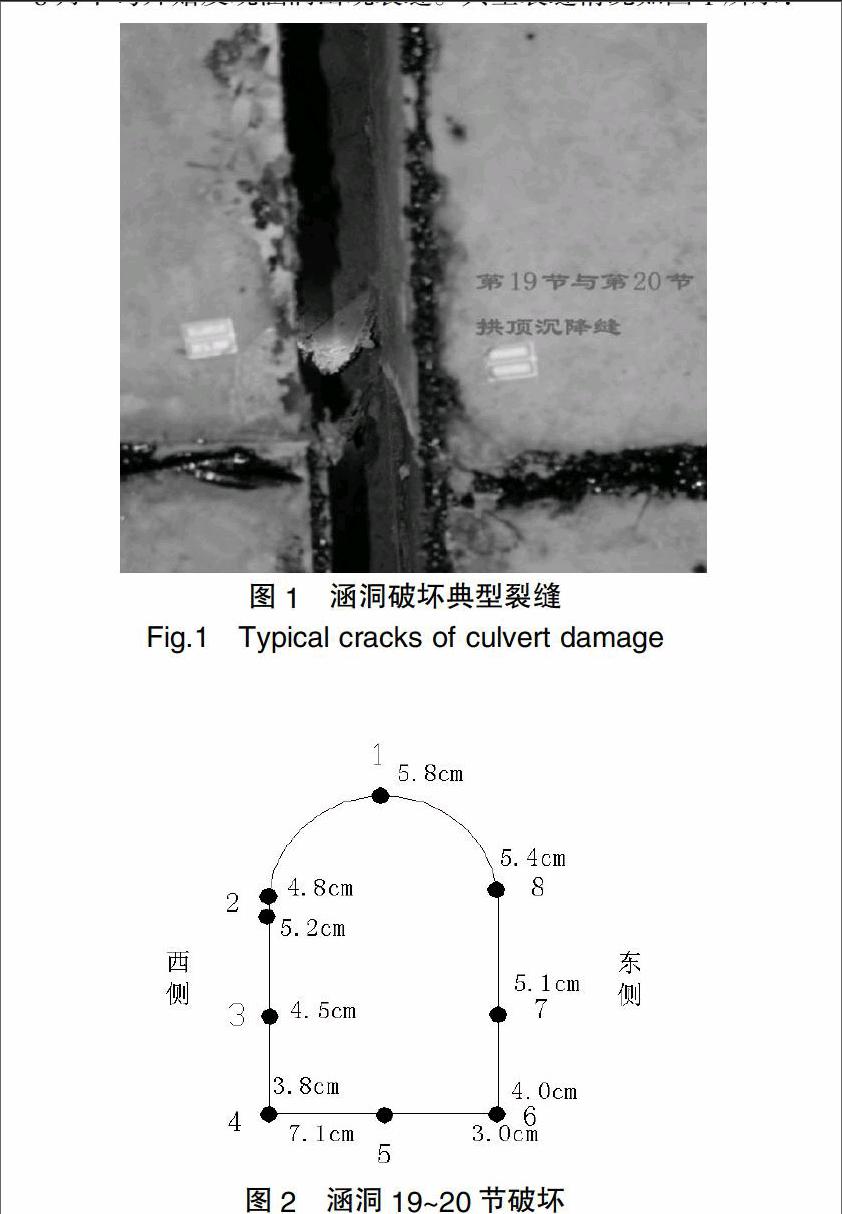

8月下旬开始发现涵洞出现裂缝。典型裂缝情况如图1所示:

图1 涵洞破坏典型裂缝

Fig.1 Typical cracks of culvert damage

据9月19日现场调查,具体情况如下:

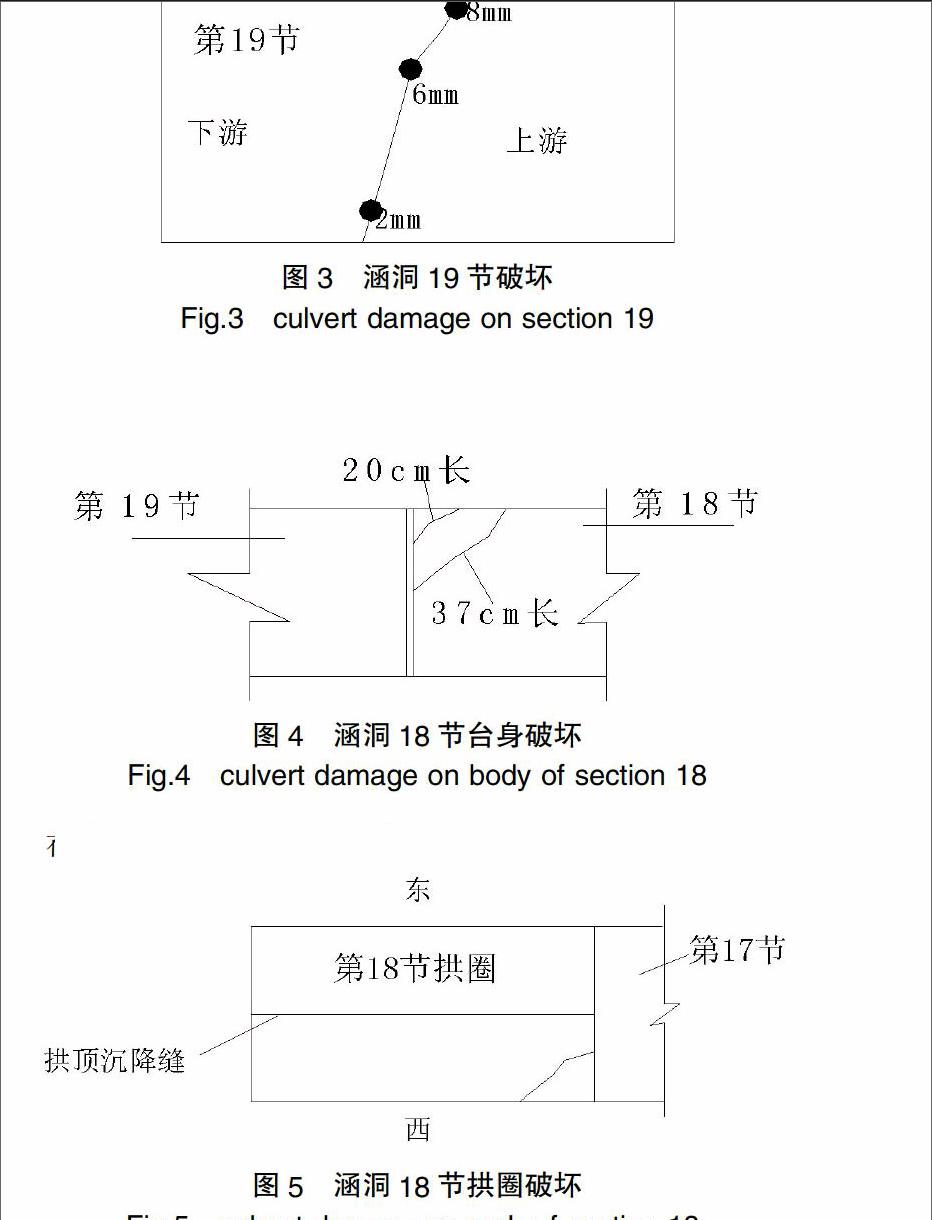

图2 涵洞19~20节破坏

Fig.1 culvert damage on section 19~20

涵洞第19节与第20节间沉降缝明显拉开,裂缝宽度整体较均匀。涵洞底板裂缝在涵洞西侧较大,测得最大裂缝宽度为7.1cm,在涵洞东侧较小,测得最小裂缝宽度3.0cm;该处沉降缝在垂直方向出现错位,表现为第20节较第19节低2cm。具体见图2。

在第20节与第21节间沉降缝也出现上述情况,目前裂缝不大,但有发展趋势,其垂直方向错位已达3.4cm。

在第19涵节(中间涵节)西侧台身内壁出现裂缝,裂缝最大宽度8mm。裂缝形式见图3:

图3 涵洞19节破坏

Fig.3 culvert damage on section 19

在第18节台身西侧发现裂缝。裂缝形式见图4:

图4 涵洞18节台身破坏

Fig.4 culvert damage on body of section 18

在第18节拱圈上出现微裂缝。裂缝形式见图5:

图5 涵洞18节拱圈破坏

Fig.5 culvert damage on arch of section 18

在第17节拱顶上出现微小裂缝,第16节与第17节间沉降缝也明显错开。

3 裂缝原因浅析

3.1 地基因素

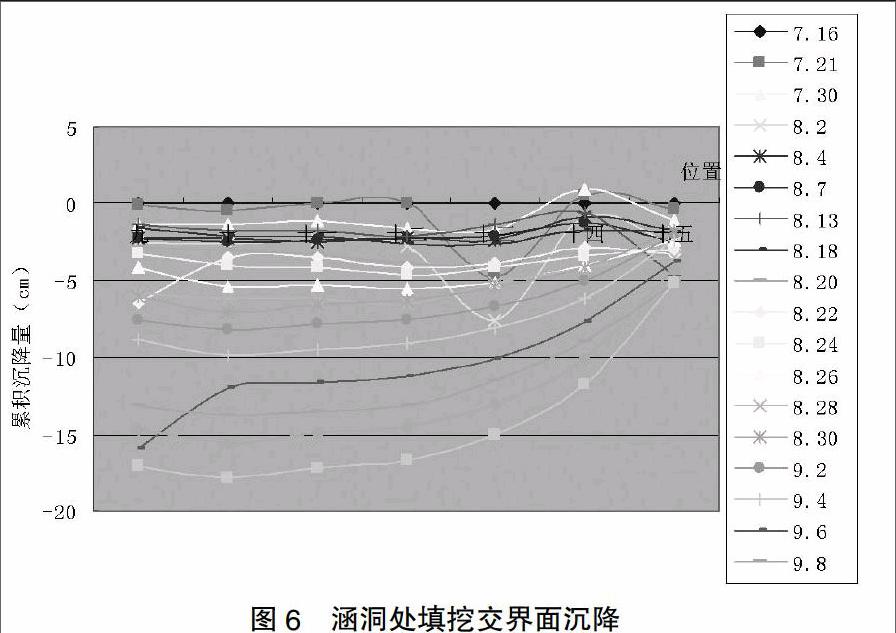

由地形勘察图可以看出在涵洞水稳层底部标高以下靠路中线附近存在原始山脊,与破坏涵节位置基本对应。详见图6。图中横坐标表示涵洞位置,右侧列表表示沉降观测日期。根据在该处“填挖交界面”上的沉降观测结果显示:此段附近沉降微小,其范围之外土体沉降相对较大,如图6(图中“十五”紧邻原始山脊)。

现场施工在标高达到1650.000m附近时,涵洞工作面方出现,开始建造水稳层及涵洞。形象的说,该水稳层及涵体恰好在路中线附近处,担在山脊上修筑。其直接影响是:如果在山脊两侧涵洞下部填土沉降量过大时,涵洞在山脊位置附近可能会产生类似“扁担效应”的不利受力状况。由于水稳层及涵洞整体刚度较大,在该效应作用下,水稳层将首先遭到破坏,并退出工作,直观表现为沉降缝被拉开,裂缝形式呈“倒八字形”;随着涵顶填土继续增加,涵体可能会出现裂缝。

图6 涵洞处填挖交界面沉降

Fig.6 Filling and digging interface settlement of culvert

该坝式路堤沟底地下水较发育,常有地下水渗出,原定该处处理方案为清淤。由于淤泥深度较厚,实际操作困难,不可能完全清除,后采用抛石挤淤方案处理,但处理厚度较薄。而且路堤填土与沟底接合面未做隔水处理,当地下水位较高时,沟底填土可能会遭到地下水浸蚀,导致路堤填土沉降加大;当地下水位快速回落时,同样也会导致路堤填土整体沉降加大。同时水的渗流会带走填土中的细小颗粒,也会引起沉降过大。现场情况来看,8月中旬以前沟底水位较高,此后水位出现急剧回落。

水稳层下强夯影响范围和有效深度有限,也会导致基底不均匀沉降。

3.2 填土因素

据了解,涵洞底部标高以下路堤填土施工在去年秋冬季进行。由于气温较低,在填土压实过程中可能有水的结冰现象存在,影响压实质量,沉降量加大,导致后期土体变形无法协调。8月中旬以来,由于工程需要,填土速度加快,使得填土的沉降速率也随之增加,导致土体沉降与涵体沉降在较短时期内变形无法协调,从而产生破坏面。因此,施工进度和工艺也可能会对涵洞产生影响。

4 结论

涵洞破坏牵涉各个方面。其中涵洞土压力的低估、涵洞所处地基地质状况、涵洞在建设与运营过程中的整体沉降变形等都会引起涵洞破坏。在实际工程中,应综合考虑上述各因素,避免涵洞发生破坏失稳。

【参考文献】

[1]顾安全.上埋式管道及洞室垂直土压力的研究[J].岩土工程学报,1981,3(1):3-15.

[2]刘静,谢永利,刘保健.高填涵洞受力现场测试及有限元计算[J].岩土工程技术, 2004(03).

[3]魏银红.高填涵洞垂直土压力分布规律的数值模拟分析[J].路基工程,2007(03).

[4]杨锡武.山区公路高填方涵洞土压力计算理论研究综述[J].重庆交通学院学报,2005(04).

[责任编辑:王楠]