“藏”与“捐”:心爱斯文非爱宝

邓锋

“八百年间古帝都,石梁秘籍继河图。丹青旧迹嗟零落,翰墨奇缘意惋愉。心爱斯文非爱宝,身为物主不为奴。人民艺术新天地,展望方来万里途。”

这是邓拓先生1960年10月参观故宫绘画馆之后所作的一首七律。在他看来,收藏不仅仅是物的拥有,更是文化的保护、传承与弘扬,所有的物终将烟消云散,然而文化的根脉却会永远流传。正是抱持“心爱斯文非爱宝”的收藏态度,1964年,他将个人收藏的140余件(套)中国古代绘画作品全部捐赠给国家,使这些艺术珍品成为公共文化财富,让最为广大的人民群众都能感受艺术的魅力、文化的力量。

邓拓先生简介及其收藏理念小议

邓拓(1912.2.26-1966.5.18),原名邓子健,笔名邓云特、殷洲、左海、马南伅等。当代杰出的新闻工作者、政论家,博学多才的历史学家、诗人和杂文家。

邓拓先生从小酷爱文学艺术,18岁参加左翼社会科学家联盟,同年加入中国共产党。历任中共晋察冀中央局宣传部副部长、晋察冀日报社社长兼总编辑、新华社晋察冀分社社长等职。新中国成立后,他又先后任人民日报社社长兼总编辑、全国新闻工作者协会主席、北京市委书记处书记、中央华北局书记处候补书记等职,并主编理论刊物《前线》。1961年他在《北京晚报》上撰写针砭时弊、脍炙人口的《燕山夜话》专栏;同时,又与吴晗、廖沫沙开辟了《三家村札记》杂文专栏。1966年春,十年浩劫的“文化大革命”序幕拉开,在遭受了不公正的批判后,他以生命维护其尊严,愤然逝去。1979年9月,迟来的追悼会在北京八宝山革命公墓礼堂庄重举行,悼词集中表达了党和人民对其一生的公正评价,而同时,其所收藏与捐赠的古代绘画不断公开面世,彰显了其高洁的文化情怀,同构为后世珍贵的文化遗产。

作为历史学家,邓拓先生深知文物的重要性,文物往往集历史性、文化性和艺术性于一体,是民族文化精神的承载与显现。在战争年代,他便留心收集保护历史文物,1959年兼任中国历史博物馆(今中国国家博物馆)建馆领导小组组长时,他开始更为广泛地接触到不同类型的历史文物和中国古代书画,再加之此一时期古代书画零落散佚、流失严重,结合自身的历史、文化素养,古代书画成为其晚年最为重要的收藏对象。

中国古代书画不仅浩如烟海,而且可谓荟萃传统文化之精髓。收藏的目的与标准是什么?选择怎样的作品来收藏?如何鉴别其真伪与高下?这些都是收藏者必须考虑的根本问题。自古以来,书画收藏便由于目的不同而趣味迥然:有商贾之收藏,时进时出,专为牟利;有好古者之收藏,或痴或迷,沉溺其中;有暴发户之收藏,附庸风雅,纯为粉饰……邓拓先生的收藏属于哪种类型呢?总体而言,他的收藏是典型的学者型收藏,是集历史性、文人性和专业性为一体的综合研究性收藏。论其历史性,其收藏作品上迄两宋、下至晚清,构成了较为完整的风格谱系和历史序列,正体现出作为一个历史研究者的宏观视野和整体观照,通过时间的纵向发展勾勒出书画发展历史的基本状貌,而这可谓是其收藏的基本出发点。可惜的是,先生正值中年,收藏系统已初见规模,却含恨离去,否则,其所构想的“中国古代绘画史”将会更加完整和精彩。论其文人性,作为诗人和杂文家,其艺术创作是文人与人文的结晶,其书画收藏又处处体现出对文人绘画的注重,以代表苏轼“士人画”概念的《潇湘竹石图》作为开篇,“元四家”“吴门群体”“扬州画派”作为文人绘画发展序列的重要板块,其风格面貌在他的收藏体系中均得以完整展现。在这些大的风格板块的间隙,我们还可窥见如明末清初的遗民画家、女性画家以及一些独立特行的画家如周碍、施原等,绘画史因为这些文人性情的自我表现而变得生动具体、富有人文温暖。论其专业性,与专门从事美术史论研究的专家或专业画家相比,邓拓先生似乎并非那么专业,但凭借深厚的古代历史、文学修养以及书法功力,其对于古代绘画的鉴赏往往有着非常独到的见解,在《苏东坡<潇湘竹石图>卷题跋》一文的考证中,他旁征博引、引经据典,对二十六家题跋仔细辨识,深入探讨,对于今天的后续研究来说,仍有重要的资料价值:又如在《谈谈周文矩的<太真上马图>》文中,他不仅对风格特点、笔墨语言甚至绢质材料进行了分析,还查找历代著录资料,研究方法颇为综合。据其家属和前辈友人的记述,每当收集到喜爱的作品,他总是反复观看,或与友人商讨,当时的著名画家周怀民、黄胄,鉴定家杨仁恺、谢稚柳等,都是其收藏上的好友;或遍查图文资料,一定要对作品有着非常清晰的认识,20世纪60年代前后陆续在《中国画》《人民画报》《美术》等报刊发表:《鉴赏新罗山人作品的感受》《李鳟和他的画》《苏东坡<潇湘竹石图>卷题跋》《从石涛的一幅山水画说起》《中国古代绘画的光辉艺术成就》等研究文章数十篇。而且,其题画诗与画跋也均有真知灼见,如1959年3月《张君度山水画跋》诗云:“画出于元胜于元,笔粗意细简中繁。青山绿水丛林色,销尽幽人野客魂。”对明末吴门画家张宏画风的认识颇有新见。

正是由于对古代书画的挚爱和不断地深入研究,邓拓先生在短短的六七年时间里,便在古代书画收藏方面渐成体系,其历史与艺术价值远远超过片纸尺素价值的总和,汇成艺术史书写的一种内在理路。当然,在其收藏过程中,艰辛与喜悦总是相伴,每一件作品背后都有一个值得述说的故事。最为精彩的则是大家较为熟悉的《潇湘竹石图》的获得,他不惜出售掉自己的其他收藏,连同稿酬,凑足5000元购入此画,并查阅资料,仔细求证。今人有幸一睹苏东坡风格的绘画珍品,邓拓先生其功赫赫。

赵朴初老曾为田家英先生藏品展览写道:“观其所藏,知其所养;馀事之师,百年怀想。”对于每一个收藏家来说,“可寄意于物,但不可留心于物”,而这些宝物往往难聚易散,聚散之间最见情怀与境界,邓拓先生的捐赠义举,可谓为这批价值连城的珍品找到了最为理想的归宿。

画史线索与藏品赏鉴

仔细梳理邓拓先生的全部捐赠作品,绘画史的时间脉络清晰可见,并贯串以文人绘画的主线,结合风格流派的起转,一场精彩纷呈、跌宕起伏的古代绘画史的视觉盛宴就此展现。在此依据其未完成的“中国古代绘画史”构想的内在历史脉络,分板块、择精品赏议如下:endprint

宋元遗珍:

宋元绘画是中国绘画发展的高峰时段,可谓“百代标程,辉映千秋”。尤其是文人绘画,兴盛于宋,成熟于元,其审美规范、笔墨体系和价值标准等都深刻影响着此后的中国画发展,直至当下。

在邓拓先生的捐赠作品中,宋元作品数量虽不多,却有着非同寻常的意义。其收藏的开篇之作,便是苏轼的《潇湘竹石图》卷。苏轼明确提出“士人画”概念,以“意气所到”和“诗画一律”为尚,把中国画的写意性和文化性提到一个新的高度,对于文人画体系的建构起了重要作用。而邓拓先生的收藏也以“苏画庐”命名,由此展开了以文人绘画为主线的收藏基调。

《潇湘竹石图》卷(图1)最初刊载于《人民画报》1962年第6期,邓拓撰文《苏东坡<潇湘竹石图>卷题跋》(发表时署名“左海”),后收录于文物出版社1984年出版的《中国古代书画精品录》第一册(全国古代书画鉴定小组专家鉴定为真迹)、1986年2月《艺苑掇英》第28期(邓拓同志藏画专辑)等书。作为传世罕见的苏东坡风格作品,该卷融竹石与江天为一体,气象旷远而不失嶙峋挺健之气:画卷前段绘一片土坡,笔致舒缓;两块怪石,相倚相背,体势奇崛,以飞白笔法写之;几丛疏竹左右横斜,撑开天地,竹枝顿挫中显俊拔,竹叶或撇或捺、或隶或行,处处见笔法,正如赵孟烦所言:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通”,开文人书画相通相融之先河;随竹枝左倾之势,则可见江天开阔,云山、远树笼于烟波浩渺中。整个画面近景竹石与远处云烟很好地结合在一起,于精微处见笔墨,于苍茫问显情思,可谓以竹石寄托文人情怀的精彩范式。

另一件南宋陈容的珍品《云龙图》,图绘墨龙遨游于云天之中,背景烟云笼罩,掩隐问若有风雨相伴,很好地烘托此龙叱咤风云、昂扬奋发的精神状貌。

元代绘画以山水画成就最高,而黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙四人可谓代表。在邓拓先生的收藏中,此四家作品尺幅虽不大,品质也难属上乘,但均是各自典型的风格样式。另有数件元代佚名作品,虽无款署,但从所绘题材、形象塑造以及笔墨语言又可窥见元代绘画的另一番景象,如元初绘画中常见的“饲马”题材,由画风推测,《饲马图》轴(图2)当属赵孟頫家族一路风格,采用工写结合,即文人意笔与匠师细笔合为一体的手法,马体的圆线运转自如,并表现出偏侧马身的透视感,进一步丰富了画马的角度。与众不同的是,前人很少描绘马厩的环境,而此作刻意将马槽、拴绳和厩内的高树表现得生动自然。将工细鸟禽画法与墨笔书写相结合的还有《芦雁图》,以及描绘少数民族游牧生活的《牧放图》等。

吴门群体:

明代中期,以“沈、文、唐、仇”四大家为首的吴门画家群体崛起,吸收和整合宋元绘画风格,融入新兴的市民趣味,开启了明代文人画的审美新风,不仅成为中国绘画史中最为重要的地方画派之一,还开启了“雅俗兼善”的审美新风,其后学与再传弟子接踵而起,影响直至明代晚期。

在邓拓先生捐赠作品中,吴门画家群体所占比重较大,多为精品力作,勾勒出较为完整的吴门风貌。其中,作为开派宗师的沈周,于广收博取中自拓新意,形成苍劲雄逸的山水画风。除山水之外,沈周在花鸟画方面更是开创文人水墨写意一路,《萱花秋葵图》卷即是其“观物之生”的佳作。此卷有两段,首段为没骨萱花,已开数瓣,浅赭黄随意点染,旁缀以二三花骨朵,愈显韶华可人;萱草叶以淡墨花青潇洒撇出,折转灵活,行笔洒脱,姿态妩媚,叶脉以墨线勾勒提醒,挺健而有弹性;题诗为“我母爱萱草,堂前千本花。赠人推此意,磨墨点春华”。次段为墨笔秋葵一枝,斜逸而出,花朵纯以淡墨没骨写就,稍施细线轻勾,腴润清透,工稳秀雅,且讲求花、叶之结构,诗曰:“白衣吾老矣,养我敢忘君。常写葵千本,逢人便可分。”全卷书写意味十足,实为假没骨之法得写意情趣的佳作。无怪乎清代陆时化认为:“宋人写生有气骨而无风姿,元人写生有风姿而无气骨,此皆所谓偏长,能兼之者唯启南先生。”

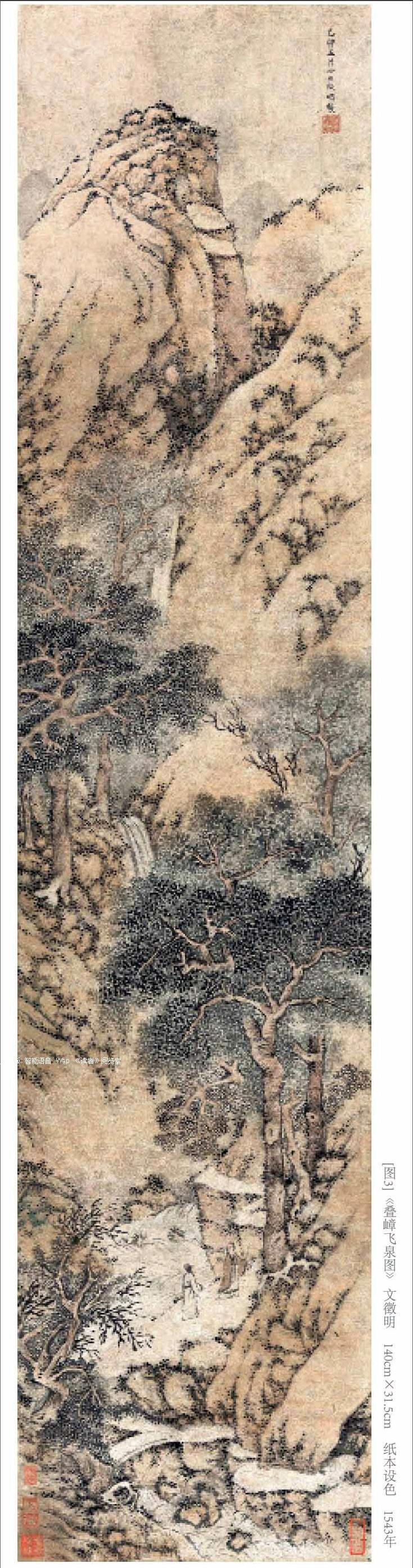

作为吴门画派核心的文徵明,绘画技能全面,风格文雅清和,邓拓先生所捐两件山水均是其晚年佳作,体现其“粗细兼能”“行利相兼”的创作作风。“细文”山水《叠嶂飞泉图》(图3)作于73岁(1543年),为其本色风格,取法赵孟頫、王蒙,布景繁密,在平叠中求错落层次,于精熟中见稚拙,书卷气、装饰性和抒情昧合为一体。粗文山水《夏木垂阴图》(图4)作于85岁(1555年),为文氏性情另一侧面的反映,水墨粗笔,源自沈周、吴镇,兼取赵孟烦古木竹石法,布局饱满,用笔略加放逸,虽谓为粗笔,仍不失“温厚平和”的基本性格。

文徵明的工细作风奠定了吴门画派的美学基调,其后的唐寅、仇英走向更为精雅,体现出更多市民阶层的趣味,从《湖山一览图》和《揉芝图》可以窥见。

吴门后学陈淳、陆治、王毂祥、周之冕、王维烈等,进一步将吴门花鸟画风推向写意化与精致化两个不同面貌,从他们的作品中正可管窥吴门风格的多样化。如王毂祥《抚宋人设色水仙图并书赋》(图5)卷可谓其中佼佼者,代表了吴门后期工细一路的较高水准。

在邓拓先生的捐赠中,除风靡一时的吴门画派之外,尚有不少与吴门画派有着密切联系的画家,杜堇、尤求等便是不乏特点且名重一时的画家,他们在人物画方面与唐、仇相呼应,昭示出明清仕女人物画的基本走向。

明画揽胜:

整体而言,明代绘画呈现出较为明显的早中晚三个阶段的画风转变,从“院体”“浙派”到“吴门画派”,再至“松江派”,正好勾画出一条宫廷绘画中衰、文人画兴起并取得正统地位的线索。在邓拓先生的捐赠中,除较为重视吴门画派作品的系统性之外,同时也兼顾了明代画风嬗变的内在脉络,注重个性画家和优秀作品。

在这一部分,既有刘俊、吕纪等宫廷画家的代表作,也有朱邦及几幅具有浙派风格的佚名画家作品。有意思的是,明初的宫廷画风由于中原宫廷文化传统的断裂以及朱明皇室的平民出身,在创立之初,便呈现为南宋院体、浙派风格以及民间画风的混合体,整体气质上富丽堂皇而又刚健、明快,具有世俗化的贵族气。刘俊所作《刘海戏蟾图》便是取材于民间美术中的传统题材,有祈财求吉的吉祥寓意:吕纪的工笔设色花鸟《牡丹白鹇图》可谓是明代宫廷花鸟画中的精品。在形似图真方面继承了“院体”花鸟的优良传统,状物精细逼真,勾线细柔流畅,赋色深重鲜艳,颇有“浓郁璀璨夺目”之感;整个画面营造出喜庆欢快、吉祥富贵的气息,令人赏心悦目,满足了皇室的审美要求。endprint

明代中晚期,除以董其昌为核心的松江画家群体欲重振文人画的正统地位之外,徐渭以水墨大写意画风异军突起,强调个性解放和自我表现;同时,在标新领异的时代风尚下,涌现出蓝瑛、陈洪绶、吴彬、丁云鹏、萧云从等一批以变形和装饰化风格为特质的画家,丁云鹏《洗象图》为同类题材中佳作(图6);而明末的遗民画家和女性画家也在时代变迁的浪潮中增添几分傲骨与别样风情。上述画家的佳作,均在邓拓先生收藏与捐赠序列之中。

清代诸家:

清代绘画重视继承传统和总其大成,用集大成的手段去探索、开掘有别于前人的审美趣味。在延续元、明以来的趋势上,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。文人画呈现出崇古和创新两种趋向,在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。

创新画家中,八大与石涛无疑是最为耀眼的两颗明珠,他们将文人画抒发性情、注重个性表现的意趣推向高峰。邓拓先生显然对这两位大师独有情钟,藏有前者四件(套)作品,后者两件(套)作品。八大山人的画风简逸、空灵、奇狂、拙美,《鹤鹿凫雁图》条屏中花鸟造型经过简化、夸张和变形,郁郁难平和耿介孤傲的情绪尽含其中。石涛以“搜尽奇峰打草稿”和“我用我法”的绘画思想打开独创之路,其画风潇洒狂逸、激情勃发,《江干访友图》(图7)笔墨生发,气象万千,画中大段题跋正是其《画语录》经典章句的摘录,诚为难得一见。

以仿古为创新手段的画家中,王翚与王原祁集古大成,自出机杼,把古代山水画笔墨表现推至难以企及的学术典范。王翚《山水册》(八页)(图8)便以精湛的笔墨能力很好地诠释了其摹古开新的创变之路。

清初,地域画派的兴盛前所未有,黄山派、新安派、金陵派、江西派等先后崛起。邓拓先生的收藏中虽未全面而整体呈现,但也均是以小窥大,有所涉猎,其中不乏精品。有意思的是,一般画史中并不太知名的人物画家和不为人所留意的指墨画风,在邓拓先生的“画史”中却占有独特地位,周碍作品达七件之多,指墨画家高其佩、帅念祖二人均有力作,为画史研究留下了极为宝贵的研究资料。

扬州异怪:

清中期,以扬州为中心的江南画坛出现了流派纷呈的繁荣景象,除了著名的“扬州八怪”之外,在肖像画、山水画、界画等领域,都呈现出活跃的状态。

邓拓先生收藏中,扬州画家群体非常全面,完整地呈现出这股绘画新风。金农、罗聘、郑燮、黄慎、华由、李解、李方膺、汪士慎、高凤翰、闵贞等,甚至扬州本地的职业画家袁江、袁耀二人,曾旅居扬州并对黄慎画风有影响的福建籍画家上官周,扬州郊区以画驴著称的施原等,均被邓拓先生收罗其中,早已超出画史贯称的“八怪”范畴。这一画家群体更多地顺应了新兴市民阶层的好尚,表现出对正统派绘画的疏离,突破了传统雅俗观念的桎梏,以不拘泥古法、敢于领异标新为特色,尤其是“八怪”的花鸟作品,十分鲜明地体现出对现实生活的关心与对世俗趣尚的认同。

这其中,郑燮强调“真性情”,笔下的兰竹就是其思想和人品的化身,《石畔琅开图》(图9)将诗句题于石壁,自云“石上题诗留姓名,琅开刻损唤痴人”,极富自嘲意味;金农《醉钟馗》(图10)醉态酣然,古朴稚拙,自创“漆书”满题画面,诗书画印有机结合;其弟子罗聘善画《鬼趣图》,此幅采用漫画式手法,描绘扑朔迷离的鬼怪世界,表现出对于现实社会的冷静观察和严肃思考,颇具哲思。应该说,扬州画家群体并非限于相似的固定风格,而是在扬州这个共同的活动区域中追求着相似的艺术主张,在绘画面貌上反而是拉开距离,各具生面,从捐赠中每件作品的风格差异可以窥见,也正是这种差异使扬州画派声名远播、影响甚巨。

显然,对于这样一部生动鲜活的“绘画史”,采用怎样的板块分类和述说方式都难以概括其全貌、言尽其魅力。2012年元月,经过近三年的修复、整理、研究,邓拓先生捐赠古代绘画精品在中国美术馆全部展出,煌煌大观,当真正站在每件珍品的面前,我们所能感受到的不仅是那份穿越历史的艺术震撼和精神享受,还有邓拓先生保护文物、共享文化的那份铮铮风骨和高洁情怀。斯人已去,风范长存!endprint