国家标准与浙江传统标准梅雨的对比分析

雷 媛 柳 苗 陈 练

(浙江省气候中心,浙江 杭州 310017)

国家标准与浙江传统标准梅雨的对比分析

雷媛柳苗陈练

(浙江省气候中心,浙江杭州310017)

摘要:通过对国家新梅雨标准(49站 标准)与传统梅雨标准(5站标准和20站标准)3种标准定义的梅雨区域、基本概念以及历年资料序列的气候均值和相关性的对比分析发现:1)3种标准资料差异的原因,首先是梅雨定义区域的侧重和南北两片雨期开始、结束的不一致,其次是雨期、雨日概念的定义差异和空梅年的不同处理方式;2)在反映浙江梅雨总体状态和变化方向方面是三者基本一致的,但是,三者资料逐年之间存在较大差异,在反映梅汛期间浙中的西部地区易出现洪涝的特点上,49站标准更具优势;3)在对49站标准入梅日期的影响中,江南气候区(南片)的影响明显大于长江气候区(北片),对出梅日期的影响中,长江气候区和江南气候区的作用均很重要,因此,在国家新梅雨标准的运用和研究中应该更加关注江南气候区的贡献。

关键词:梅雨标准;梅雨区域;区域雨日;雨期

0引言

2014年5月中国气象局预报与网络司发布《梅雨监测业务规定》[1],定义中国梅雨(暂未包括台湾)主要分布在江淮流域,即西自湖北宜昌,东至华东沿海,南端以南岭以北的28°N为界,北抵淮河沿线34°N一带,涉及的行政区域包含上海、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南等6省1市。选取资料完整、年份较长的气象站作为梅雨监测站,其中,浙江共49个,为与浙江传统梅雨区别和行文简洁,下文简称《梅雨监测业务规定》中的梅雨标准为49站标准,以此来回算和确定的浙江梅雨资料简称为49站标准梅雨。5站标准20世纪80年代初建立,在业务中一直沿用至今,由于资料获取和计算条件的限制,其监测站仅有5个,故简称5站标准。21世纪初,由于气象观测站和自动气象站的迅速增加,捕捉的降水特征更为细致,传统5站的代表性的缺陷逐渐显现,经过研究,2005年对梅雨监测站进行扩充,对梅雨定义进行了修改,由于其代表站共20个,故简称20站标准[2]。

为了各级气象部门准确、便捷运用《梅雨监测业务规定》,避免新标准执行后与传统标准产生的矛盾,提高各级气象部门向政府部门、用户单位和社会公众服务的效益,非常有必要对国家新标准(49站标准)与浙江传统梅雨进行详细对比,通过分析梅雨标准的定义、历史序列资料的异同的角度来研究新梅雨标准,为新规定下梅雨的预报、服务提供初步依据和研究方向。

149站标准与传统梅雨区域的对比

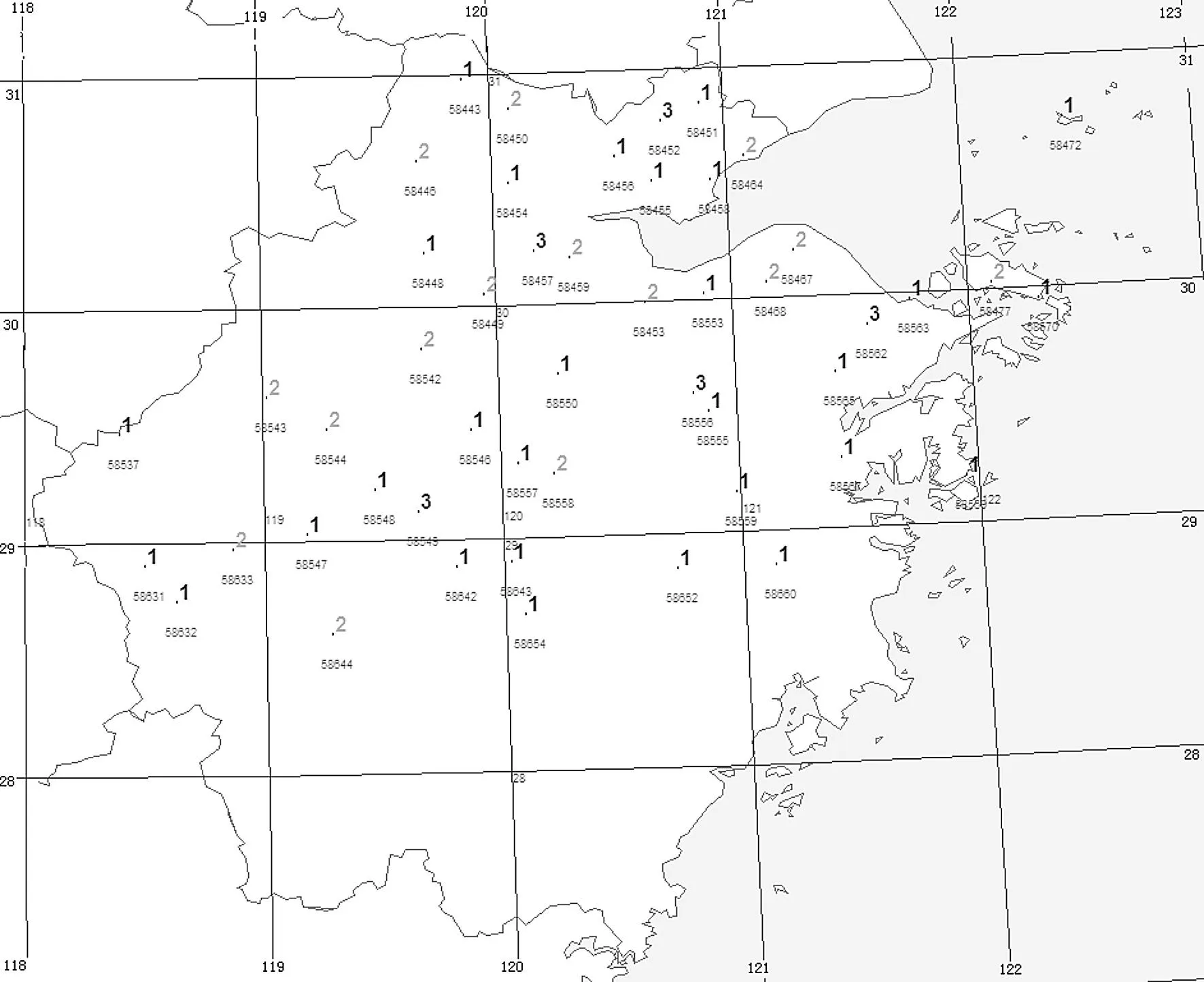

图1为3种标准梅雨监测站的分布图。5站标准监测站(图1中以“3”表示的站点)分别为嘉兴、杭州、金华、嵊州、鄞州,表征的降水区域为浙中的西部地区和浙北地区,其中,长江气候区2个、江南气候区3个,但是,在5站标准中还规定,若5站入、出梅不一致时以嘉兴、杭州为准,因此,5站标准梅雨区域更偏向于浙北地区的北部,更注重突出长江气候区的特点。20站标准监测站选取了1961年以前建站、历年5—7月浙江降水EOF第2模态的空间分布为依据的20个气象站(图1中以“2”表示加上以“3”表示的站点),分别是湖州、安吉、嘉兴、平湖、杭州、富阳、萧山、绍兴、嵊州、慈溪、余姚、鄞州、定海、淳安、建德、桐庐、衢州、金华、东阳、遂昌,其中,长江气候区7个、江南气候区13个,其表征的降水区域与5站标准基本一致,但西部代表站点增加较多,而且,梅汛期浙中的西部地区降水量更大更集中,在反映浙江省浙中西部梅汛期易发生洪涝的特征上,20站标准较5站标准的能力更突出。49站标准梅雨监测站在图1中以“1”、“2”、“3”表示的所有站,分布在杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、金华、衢州地区及台州地区的北部,其中,长江气候区14个、江南气候区35个,表征的降水区域较5站标准和20站标准略向东南扩大。

从梅雨代表站所表征的区域来看,3个标准定义的梅雨区域基本一致,5站标准倾向于长江气候区,而49站标准和20站标准纵跨江南型和长江型2个气候区,更能体现浙中西部梅汛期降水更集中、易爆发洪涝的特征。

(49站标准监测站:1+2+3 20站标准监测站:2+3 5站标准监测站:3)图1 浙江梅雨监测代表站分布图

249站标准与传统梅雨定义的比较

2.1相同点

从标准的定义来看,49站梅雨标准和传统梅雨标准有6个方面的共同点:

1)梅雨季节主要出现在6—7月的初夏时节。

2)均把降水条件作为判断入、出梅的基础依据,均考虑出现连续的较长时间的多降水天气。

3)1个梅雨季节可以是1个雨期组成,也可以由几个雨期组成,即有二度梅、间歇期的概念。

4)间歇期均为5 d或5 d以上的无雨日或区域无雨日。

5)均把500 hPa 110 °E~130 °E范围内西太平洋副热带高压脊线5 d滑动平均作为判定入、出梅的参考指标。

6)鉴于梅雨具有高温高湿的天气特征,均把日平均气温≥22 ℃作为入梅的辅助条件。

2.2差异点

49站标准与传统梅雨定义的差异主要表现在出现时期、区域雨日、梅雨雨期和空梅等4个概念以及副高脊线位置上,具体差异如下。

2.2.1出现时期

49站标准:南海夏季风爆发后(气候值5月5候);7月中旬之后不再有新雨期开始;梅雨结束日出现在立秋之前。

20站标准:梅雨主要在6—7月,不可分割时可扩展到5月或8月。

5站标准:入梅在5、6月间,出梅在6、7月间。

2.2.2副高位置

110 °E~130 °E范围内500 hPa西太平洋副热带高压脊线5 d滑动平均:49站和20站标准为18 °N~25 °N; 5站标准为20 °N~25 °N。

2.2.3区域雨日

49站标准:有区域雨日概念,定义为区域内1/3站日降水量≥0.1 mm,且区域内站平均降水量≥2 mm/d;雨期判定以区域雨日为基础。

20站标准:有区域雨日概念,定义为区域内1/3站日降水量≥0.1 mm;雨期判定以区域雨日为基础。

5站标准:无区域雨日概念,仅为单站雨日概念。

2.2.4梅雨雨期的确定

49站标准:雨期开始,从第1个区域雨日起,往后2日、3日、……、10日的区域雨日比例≥50%;雨期结束,从最后1个区域雨日起,往前2日、3日、……、10日的区域雨日比例≥50%。同时,每个雨期必须满足4个条件:①任何10日的区域雨日比例≥40%;②区域雨日数≥6 d;③没有连续5 d(含5 d)以上的区域非雨日;④区域站平均降水强度≥5 mm/d。

20站标准:雨期开始,连续出现5个或5个以上区域雨日,以后可以有区域无雨日出现;雨期结束,出现5个或5个以上连续区域无雨日。

5站标准:连续出现≥5 d的阴雨天气(日雨量≥1.0 mm,允许其中2 d≤1.0 mm或有1d无雨),以后出现多阴雨天气,以日雨量≥1.0 mm为雨期开始;连续5 d或5 d以上的无雨天气为雨期结束;确定雨期时先确定单站,再确定区域,以5站的多数作为梅雨雨期,若各站不一致时以嘉兴、杭州为准。

2.2.5空梅年的处理

49站标准:入、出梅日期空缺;区域梅雨气候态时间段内主要降水过程的累计雨量为空梅类梅雨量,累计雨日数为空梅类梅雨长度。

20站标准:6、7月间相对较集中的降水过程作为空梅类梅雨雨期,过程开始日为入梅日期,过程结束日的次日为出梅日期。

5站标准:6月初至入夏日间相对较集中的降水过程作为空梅类梅雨雨期,过程开始日为入梅日期,过程结束日的次日为出梅日期。

从以上差异分析和历年序列的重建过程来看,5站梅雨虽然较简洁,但在资料重建过程中发现5站留存资料的梅雨雨期之外还存在较多满足条件的雨期,被主观认定为春雨或夏雨,因而,5站标准在判定过程中主观成分较大。20站梅雨标准客观性较强,但对春雨、夏雨的排除依赖于“梅雨出现时期在6、7月间”和“日平均气温≥22 ℃”,因而,20站标准也有所欠缺,造成晚春雨和连续性夏雨被包含入梅雨。49站梅雨标准判断因子更全面,增加“南海夏季风爆发之后”排除春雨,增加“7月中旬之后不再有新雨期开始”排除夏雨,增加“梅雨结束日出现在立秋之前”排除秋雨,“雨期内区域站平均降水强度≥5 mm/d”也可排除降水强度较弱的春雨和夏季局地降水。因而,49站标准在判定过程中主观因素小、受人为影响的差异小,客观性较强,有利于标准的规范化运作。

3各标准历年资料的对比分析

对历年浙江降水资料进行回算,按《梅雨监测业务规定》重新建立浙江梅雨历史序列,简称49站标准梅雨序列,并与传统5站标准和20站标准的梅雨资料进行对比。

3.1空梅

依据监测指标无法确定入梅与出梅时间,无典型梅雨期则为空梅。49站标准中空梅有6 a,分别为1958、1965、1971、1981、2004和2005年,5站标准和20站标准中的空梅均只有2 a,分别为1958和1965年,49站标准明显多于5站和20站标准。从逐日降水来分析,49站标准中,区域雨日要求区域平均站雨量≥2 mm,在划定梅雨雨期时区域无雨日多于5站和20站标准,同时,49站标准还要求每个雨期的雨强(雨期内区域站平均降水强度)≥5 mm/d,因此,49站的雨期标准高于5站和20站标准,造成49站标准中空梅年份较多。

3.2气候均值

气候均值是气候背景状态和总体状态的反映,入、出梅日期气候均值的差异均较小,入梅均值49站标准和20站标准较早,为6月10日;5站标准较迟,为6月13日,二者相差仅3 d。出梅日期均值49站标准和5站标准均为7月10日,20站标准较迟,为7月11日,相差仅1 d。入出梅气候均值差异产生的原因可能有2个:1)梅雨区域定义的侧重。49站和20站标准梅雨区域偏向于江南气候区,5站标准梅雨区域偏向于长江气候区。2)雨日和区域雨日定义的差异。5站标准仅要求雨日;20站标准1/3站达雨日标准为区域雨日;49站标准要求1/3站达雨日标准,而且区域内站平均降水量≥2 mm/d。

梅雨量气候均值49站标准最大298.9 mm,20站标准居中288.4 mm,5站标准最小273.2 mm,三者之间随监测代表站数的增加和梅雨表征区域的扩大而增加,能更好地体现梅雨监测指标对浙江梅雨洪涝的反映能力。

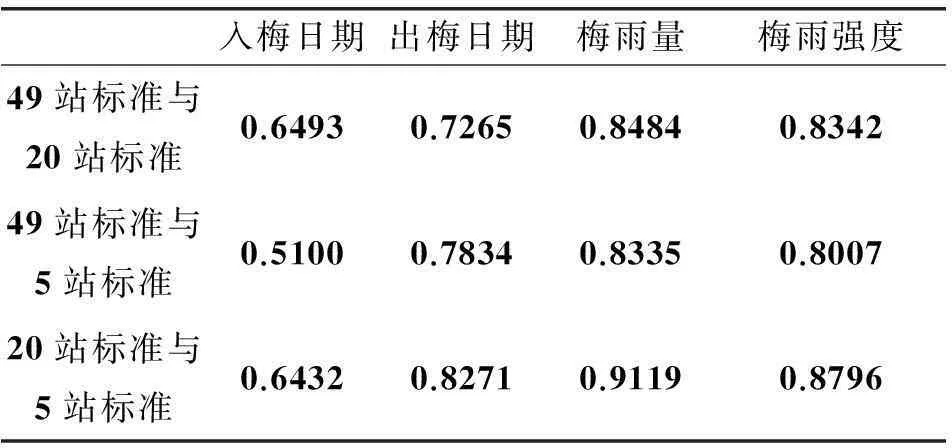

3.3各标准资料相关性分析

变量之间的相关系数反映变量间相互关系的紧密程度及其相关方向,表1是1954—2014年梅雨主要参数的3种标准相互之间的相关系数,从中可以看到,3种标准相关性非常高,相关系数均达0.5以上,远超出99.9%的可信度水平,其中,梅雨量相关系数最大,在0.83~0.91;梅雨强度指数次之,在0.80~0.87;出梅日期0.72~0.82;入梅日期相关系数相对较小,在0.51~0.64。因此,3种标准梅雨总体相关方向是一致的,相互之间的紧密程度高。

表1 梅雨参数3种标准相互之间的相关

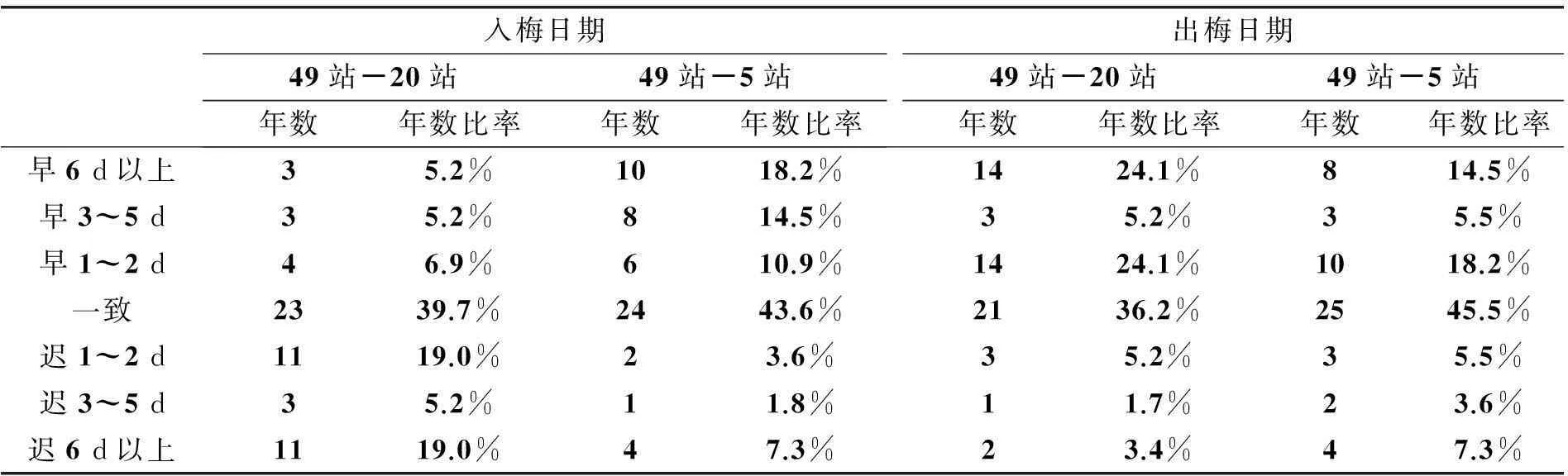

3.4各标准历年资料的差异

各标准资料的差异,关键是入梅、出梅日期的不同,表2是49站标准与20站、5站标准入、出梅日期差异的分布情况(不含空梅),各标准入、出梅日期完全一致的年份仅占36.2%~45.5%,迟早相差5 d以内(含5 d)的占30.9%~36.1%,迟早相差6 d以上占21.9%~27.5%,因此,从逐年来看,各标准间还是有较大的差异。

表2 49站标准与20站、5站标准入、出梅日期差异的分布情况

3.5江南、长江气候区对49站梅雨的影响

49站标准梅雨区域纵跨江南和长江两个气候区。按气候分区把浙江梅雨为南片(江南气候区)和北片(长江气候区),类似49站标准对南、北两片分别确定历年的入、出梅日期,从南、北两片入、出梅的差异及它们与49站标准梅雨资料的对比来分析它们对49站梅雨资料影响程度。

1954年以来,入梅日期南、北两片有差异的年份达30 a,一致的31 a,各占一半。南片较北片迟的只有5 a,其中4 a迟1~3 d;南片较北片早的共25 a,其中,早1~2 d的共7 a,早3~5 d和早6 d以上的均有9 a,这与东亚雨带逐渐北抬的气候规律是一致的。49站标准入梅日期与北片入梅日期相比,不一致的共25 a,其中,22 a早于北片,3 a迟于北片。与南片入梅日期相比,不一致的仅9 a,迟早差异均在3 d内,其中7 a与北片入梅日期一致。因此,南片在49站标准入梅日期的贡献大,在新标准入梅日期的监测预报中应更加关注江南气候区,这与传统梅雨,特别是5站梅雨偏向长江气候区,有较大差异。

1954年以来,出梅日期南、北片有差异的年份有28 a,一致的共33 a。其中,南片较北片迟的有12 a,迟1~3 d的7 a,迟6 d以上的5 a;南片较北片早的共16 a,早1~2 d的6 a,早3~4 d的3 a,早6 d以上的7 a。49站标准出梅日期与北片相比,不一致的达22 a,早于北片的有10 a,其中7 a出梅与南片一致,迟于北片的12 a,其中9 a出梅日期与南片一致。49站标准出梅日期与南片出梅日期相比,不一致较少,为13 a,早于南片共3 a,偏早1~3 d;迟于南片的共10 a,其中,迟1~2 d和迟3~5 d均为3 a,迟6 d以上的4 a。由此可知,南、北两片对49站出梅日期的影响较为复杂,从雨带北抬的气候规律来看北片影响较大,但是南片区域比北片区域大1倍半,相对而言,南片的影响较北片明显。因此,对新标准出梅日期的监测预报中,需同时关注江南气候区和长江气候区。

4结语

1)从49站和传统标准梅雨的重建过程来看,5站标准较简洁,但在业务判定中主观成分较大;49站梅雨标准较复杂,但判断因子更全面,客观性强,在业务运用中主观因素小、人为影响的差异小,有利于标准的规范化运作。

2)对比了3种梅雨标准定义的区域、概念,分析了历年序列的气候均值和相关性,结果表明,在反映浙江梅雨总体气候态和变化特征方面,49站标准与传统梅雨是基本一致的,但是,在反映梅汛期间浙中地区的西部易出现洪涝的气候特点上,49站标准更具优势。

3)从历年梅雨资料的分析中发现,梅雨区域定义的不同,南片和北片雨期开始、结束的不一致是造成3种标准梅雨资料差异的最大原因,其次,雨期、雨日概念的不同定义和空梅的不同处理方式也是不同梅雨标准资料差异产生的原因。

4)对比逐年梅雨资料发现,49站标准与传统标准还是存在较大的差异,相互间入、出梅日期完全一致的不到一半,相差6 d以上高达21.9%~27.5%。在49站梅雨中,江南气候区的影响比重明显增加,入梅日期主要依赖于江南气候区,出梅日期则长江气候区和江南气候区的作用均很重要,这使梅雨预报变得更加复杂,传统梅雨预报显然已不适用于新标准,有必要对新标准下的梅雨机理做深入研究。

参考文献:

[1]中国气象局预报与网络司. 梅雨监测业务规定.气预函〔2014〕28号,2014.5.7.

[2]雷媛.浙中北梅雨标准的初步研究[J].浙江气象,2006,27(4):11-15.

收稿日期:2015-01-20