新型户籍制度下特大城市人口调控的博弈研究——以上海为例

朱蓓倩,高向东,陶树果

(华东师范大学 中国现代城市研究中心/公共管理学院,上海 200062)

新型户籍制度下特大城市人口调控的博弈研究

——以上海为例

朱蓓倩,高向东,陶树果

(华东师范大学 中国现代城市研究中心/公共管理学院,上海 200062)

摘要:上海以政策干预、政府主导、市场优化为特征的人口调控政策,在城市发展、外来人口管理等方面都取得一定进展,但以往户籍制度下的人口调控政策在限度和效率下日益显现其不足。有鉴于此,新型户籍制度下的人口调控急需构建一个清晰的分析框架,政府需要明确其在社会、政治、经济中所存在的博弈,所要面临并亟待解决的人口问题。笔者认为,须在尊重新型户籍制度内涵的原则下,以关注不同时段、不同空间、不同阶层人群的人口调控方式,重构上海人口调控战略方针。

关键词:新型户籍制度;人口规模调控;特大城市;博弈;上海

户籍制度改革事关亿万国人的福祉。2014年的户籍制度改革具备了载入史册的价值,它标志着新型户籍制度进入全面实施阶段,而原先的“农业”与“非农业”户籍管理开始退出历史舞台。在《关于进一步推进户籍制度改革的意见》文件中明确指出,中国未来一段时间将实行差别化落户政策,即继续依靠户籍制度改革严格控制特大城市人口规模,建立完善的积分落户制度和公开透明的落户通道。

一、 户籍制度改革下人口规模调控的理论评述

回顾以往户籍制度改革下的人口调控,从1978年后上海人口规模调控历经的三个阶段:第一阶段,1978—1989年为缓慢增长阶段;第二阶段,1990—1999年为稳定控制阶段;第三阶段,2000年以后进入快速增长阶段。近些年上海伴随产业发展形成的人口劳动力集聚效应已进入下滑阶段,“以业控人”为主导的人口调控政策目标与实际效果背道而驰。[1]同时在“以房控人”“以证控人”方面,通过对就业、居住生活成本等因素驱动下的人口调控政策也只是让外来人口集聚呈现出明显的波浪式向外推移空间特征,并没有真正意义上达到人口调控目标。[2]可见,以往户籍制度下的上海人口规模调控执行总不够彻底,力度有所欠缺。这种困境同样也发生在中国其他大城市中,北京通过调整中低端制造业和服务业,有针对性地“以业控人”;通过居住压缩形成挤出效应;开发、培训、奖励“三位一体”提升本地就业替代;注重科学规划和功能疏解,实现人口合理布局。[3]以上种种措施虽然值得上海及其他省市借鉴,但从20世纪80年代以来,北京屡次出台的关于产业调整、公共服务和户籍等方面的政策措施,仍未达到北京人口调控政策的预期目标,实际常住人口规模比例不断上升,依旧面对人口调控必要性与困难性并存的局面。

因此,种种困境和问题备受学者们的关注,人口学与人文地理学已达成共识,特大城市的“城市病”必须靠调控人口规模,他们利用生产函数构建了区域人口承载力模型,对北京进行了仿真分析,发现快速城市化伴随着外来人口市民化,“促融”与“控量”不可偏废才有利于建设人口均衡型社会及和谐社会。[4-6]他们认为特大城市滋生的大城市病,通过规划和管控,才可享受更高的城镇化质量,而且可以容纳更多的人口。

而经济学家却对其产生质疑,其研究发现,被原有户籍制度制约的移民消费已相当于这期间消费率下降的40.8%~64.2%。[7]聚集经济效益理论清晰阐明,城镇化本质就是经济活动的聚集,通过聚集效应来获得聚集效益,城市人口规模增长不仅创造更大的集聚经济效益,且有利于碳减排。[8]他们普遍认为,经济效率决定一切。控制人口需要以市场力量为先,不违反经济规律,阻碍城市经济发展。[9]社会学家则困扰于人口调控带来的社会问题和现象。他们对原户籍制度中的两种身份属性对个体就业结果进行分析发现:部门进入、职业获得和收入不平等的模式体现出城乡户籍群体之间差异,且本地居民和外地移民所受到的区别性对待在这些社会分层过程中不可避免地存在。[10]在地域性因素和合法性压力上,外来人口的迁移流动是寻求制度保障来改变生活境遇的社会理性选择,这种个体权利不能轻易否决。特大城市的人口调控政策必须关注不同阶层的利益诉求,外来人口权利保障需协同推进。[11]

城市是一个多维空间,人口是一个复杂结构,两者都具有多方面的特征和属性,人口调控政策要同时满足各个维度的最佳目标存在难度。而学术界也总在淡化还是强化户籍问题中纷争不断,对于人口调控的必要性和可行性上见仁见智。不管是北京、上海,人口调控一直是特大城市发展中政府疲于应付的难题和城市管理的一块短板。种种原因也将成为诸如上海等特大城市在新型户籍制度改革中最为核心却难以触碰及逾越的屏障。2014年7月全国进一步推进新型户籍制度中再次要求严格控制特大城市人口规模,在加快户籍人口城镇化率和“国家版”居住证出台同时,上海进一步提出实行2500万常住人口的调控目标。可见,换一个角度来看本次将大城市人口规模调控,它是根据我国国情,根据将大城市的实际情况不得不做出的政策安排,不妨视为新型户籍制度下的人口调控力求体现的现实理性。那么本次新型户籍制度下的特大城市人口调控该路向何方?与以往有何不同及突破?是否真能回归户籍原本作用并走出特大城市人口越调越多的怪圈?进一步推进新型户籍制度的人口调控又会面临何种困局及问题?

二、 新型户籍制度下人口调控的三大博弈

以往户籍制度改革下上海市人口调控面临了诸多曲折。特大城市的人口调控的根本其实是城市人口集聚与城市发展紧张关系中的一种博弈,一场城市管理与人口抉择中的博弈过程。而在新型户籍制度下的上海人口规模调控正向博弈论“纳什均衡”中引出的“看不见的手”的转变,其中蕴含了突破也面临着挑战。

(一) 社会博弈:新型户籍制度与破除二元结构的博弈

户籍制度建立后一直被逐步强化,人们的衣食住行、生老病死都跟户籍制度密不可分。户口登记条例和红头文件强化了户籍制度,形成了坚固的城乡二元结构。新型户籍制度取消了农业户口和非农业户口性质的区分,首次打破城乡分割的“身份”上的二元结构。推进的户籍制度改革启动了户籍政策的一次总体调整,也是对新型户籍制度的整体构建,是统一城乡户口登记制度,全面实施居住证制度的一次全新突破。

然而,目前户籍制度还不能成为控制人口的有效措施,并且在实施“差别化”落户政策时,特大城市地方政府依旧会采用行政与市场结合的末端管控制度来进行人口规模控制。作为最早最基本的人口调控手段,一直以来户籍制度只能在城市化质量和新型城镇化达到某种地步时,以法律和政治手段来缓解人口调控。户籍制度必须全面改革,但在农村社会保障制度建立并与城市的社会保障制度全面接轨之前,取消户籍制度是很危险的。当大城市解决流动人口的问题似乎只有实行“人口准入”制度而别无他法,居住证积分制的实行也就顺理成章,新型户籍制度通过建立积分制度,建立公开透明的落户通道。外来人口在大城市的生活成本提高,使一部分农民对城市望而却步,也使无法立足的外来人口退出城市。户籍法在还没有进入立法机关的立法规划时,居住证管理办法应是户籍立法实践第一步,居住证积分制成为目前户籍改革的一块正面“补丁”。这种以质量替代数量的人口调控政策,在某种程度上的确能缓解上海社保基金亏空等问题。同时,上海存在的户籍人口少子老龄化与劳动力外需的人口危局由于居住证积分制给本地发展带来了创新动力和人口红利,使得这一局面得以疏缓。[8,9]

虽然户籍制度和居住证积分制在控制城市人口过快增长方面发挥着积极作用,其实它们在某些方面并不符合人的权益,末端管控与以人为核心的城镇化大方向也是背离的。我国户籍制度与所享受的社会福利捆绑在一起的,户籍制度至少在社会福利方面形成“本外”区域分割,这是城市内部二元结构形成的主要原因。新型户籍制度虽然打破了几十年城乡分割的户籍壁垒,但大城市省际间和城市内部的二元结构依旧存在,只是给在上海合法稳定居住和合法稳定就业的外来人口提供子女教育和社会保险等方面相应的公共服务待遇。可见,我国大城市的人口快速集聚与城市管理服务、外来人口福利保障同步将是一次长期的挑战,新型户籍制度与真正破除二元结构的城乡一体化政策仍存在着博弈。

(二) 政治博弈:中央政府、地方政府和政府职能部门对权责利的博弈

新型户籍制度的重点在于剥离其附着的权益差距,缩小乃至消除城乡差别,实现公共资源分配和公共服务、福利待遇的均等化,并建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、就业、社保、土地及人口统计等制度。户籍制度的改革不仅是户籍制度自身的改革,更是各有关部门统筹配套推进的改革,是中央统一部署的综合配套改革。人口快速集聚造成的最主要社会矛盾和社会问题在于公共服务体系的不完善,因此“公共服务均等化”成为人口调控的重要抓手。本次户籍制度改革建立了与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制,在切实保障农业转移人口及其他常住人口的合法权益上有重大突破,也成为推进城镇化质量,提高人民生活质量的重要推手。

但是公共服务的配置永远滞后于大城市的人口快速集聚,政府不可能一味地扩展城市公共服务配置,地方政府也没有足够的动力一直为不是本地户籍的外来人口提供与本地户籍人口相同的公共服务,这需要地方政府付出大量的人力物力财力。而中央政府更希望外来人口不仅能进得了城,还能在城里安家落户,扎根于城市。这些年中央政府和上海地方政府分担改革成本,大幅度提高基本公共服务均等化来更好地服务于外来人口,使得大城市的拉力不断增强,从单因素拉力变为双重拉力,也就是经济因素拉力尚存,公共服务资源的拉力增强。上海与周边中小城市公共服务配置所存在的差距进一步加剧外来人口集聚大城市,而实际的公共服务需求与不断扩展并提高的公共服务项目之间仍存在较大的差距,给城市服务与管理带来了挑战。城市的公共服务体系能否支撑、城市能否创造更多的就业机会是城市聚焦最主要的两个拉力。外来人口进城留城与否很大程度就是中央政府、地方政府和政府职能部门对权责利的一种博弈。虽然我国是中央集权制国家,但中央政府很多政策都是需要地方政府来执行和落实的,甚至很多惠民政策需要地方政府做相应的政策配套。中国公共服务体系存在了诸多问题与不足,差异化、属地化、碎片化的公共服务供给模式导致的投入不均、不足的结构瓶颈难题仍无法有效消解。

因此引导流动迁移人口的有序化,提升城镇化质量,促进城市之间均衡发展,减少区域之间的差异,使城乡之间和城镇内部的资源能够合理的分配,减少由于人口的盲目流动带来的各种社会问题和关键因素,以及人流、物流的集聚与社会管理、公共服务能力不相称导致的城市病。可见,公共服务体系的建构不是一日而就,需要一个很长的过程,中央政府、地方政府和政府职能部门在此阶段为“权益均衡”的博弈也是不可避免的。

(三) 经济博弈:产业结构优化中“以业控人”与劳动力需求的博弈

新型户籍制度对于我们消除城乡歧视、城乡二元分割起到一个制度上的釜底抽薪的奠定性作用,为中国发展增添巨大的活力,也给大家创造更多的就业机会。[10]而现存的城乡二元户籍制度对流动劳动力的牢牢控制,使我国经济发展的活力大打折扣,抹杀了农村剩余劳动力的主观能动性。农村与城市之间人为树立的户籍藩篱,本身也是有失公平的制度。新型户籍制度有效地解决了户口迁移中的重点问题,更是创新突破。

然而破除了户籍藩篱,面对上海目前产业结构优化和转型发展期间人口的不断集中,农村与城市之间的藩篱却进一步在大城市产业升级中构建起来。上海土地成本不断提高、劳动力成本也必然随着经济发展而上升,原来劳动力密集型的产业和资源消耗型产业逐渐在城市失去了其竞争优势,必然要求产业结构向高级化转变。上海通过劳动密集型向技术密集型的产业结构转化,通过制定就业和生活成本等方面的经济政策和成本“挤出效应”来选择企业及人口,降低城市人口的机械增长率,引导人口有序流动。但是劳动力供给结构与劳动力需求结构存在差异,并非就是高学历代表了城市需要的劳动力。[11,12]城市需要的人口应该是怎样的结构?不同区域间该怎么布局?什么是城市需要吸引和疏解的人口?吸引高技能人才当然成为上海人口调控的主要内容,但高技能劳动者和低技能劳动者是互补的。产业升级的同时也需要低端的劳动力来服务高技能劳动者,使他们不需要投入更多的时间处理生活中的事务。当通过“以业控人”来减少部分低端产业对外来人口的吸附,让高端产业提供更多税收时,其结果是提高整个城市生活成本而造成的“民工荒”。上海政府通过以优化城市功能定位,优化人口产业结构布局和优化人口服务管理体制作为人口调控的手段,不管是“以业调控”“以企调控”“以证调控”,还是“以房调控”,这些措施都是政府利用市场的供求做出的理性选择,人口调控的手段也由以往的行政与经济为主向行政、经济、法律和社会等综合途径方向不断转变。但终究这样抉择是否能解决大城市人口调控的根本问题还有待于探讨,这种理性的选择成为与政府获取最大的社会效益、经济利益之间的博弈。如何在产业升级发生转变时,加强实时拐点监控,以避免“以业控人”造成的“民工荒”与劳动力资源需求的博弈中形成负面效应?

在市场经济条件下,劳动力的自由流动本身是市场经济得以充分发展的条件之一。面对经济增长和人口调控的结构性矛盾,必须以产业结构调整、人口数量控制及充分就业的协调发展为目标,在产业结构设计中充分考虑人口因素。任何技能行业都需要不同层次的劳动力。大城市需要的人才储备必须在公平环境下经过竞争和筛选才会脱颖而出。

三、 新型户籍制度下人口调控的三大问题

新型户籍制度下的上海人口调控虽然比以往有很大突破,但在过去漫长历程的长期博弈中蕴藏着三个主要的人口问题:社会博弈中二元结构导致了流动人口“城中村”危机;政治博弈中公共服务配置导致了户籍人口的人户分离加重;经济博弈的产业就业分布导致了常住人口的职住分离加剧。这些问题应给予足够的认识和关注并有效解决,否则会给社会和经济发展带来难以估计的风险。

(一) 流动人口的“城中村”危机

上海近郊已成为外来人口的主要接纳地,从外来人口规模来看,浦东、闵行、松江、嘉定、宝山等5个区是外来人口分布最集中的地区,容纳的外来常住人口占全市的64.16%,其中仅浦东新区就有202.43万,占22.55%*资源来源:全国第六次人口普查数据。。由于就业机会相对较多、居住成本相对较低和交通相对便利等成为吸引外来人口居住的主要因素。其次是远郊区,2010年普查数据与2000年对比,近郊区和远郊区外来人口占总人口比重的涨幅都十分明显,中心城边缘区比重则变化不大,涨幅最大的4个区分别为松江、奉贤、青浦、嘉定,涨幅均在20%以上。可见远郊区也成为未来外来人口分布增长的主要区域。外来人口进入对本地居民的日常生活进行了重构,作为连接城市与乡村的纽带,给迁居其中的外来人口提供了一种融入城市社会的可能性,但越来越多的城中村也带来了更多的环境安全等问题,并且这种看似充满了希望与活力的“落脚城市”其实深藏着许多危机和隐患,并终将成为新型户籍制度下的城市内部二元结构。

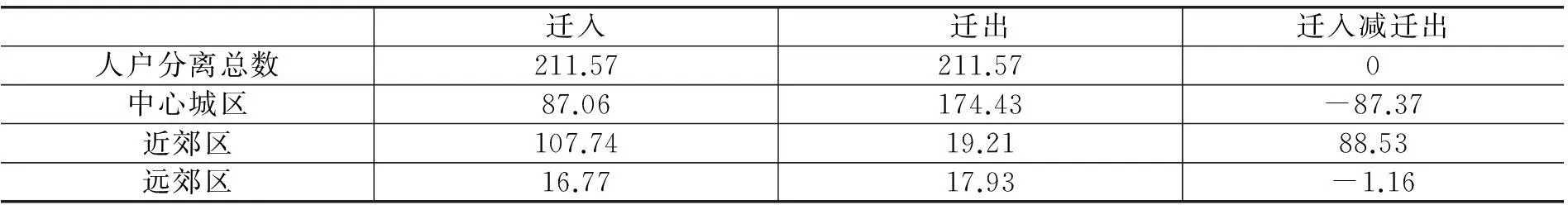

(二) 户籍人口的人户分离严重

人口的快速增长也引发了一系列人口空间的重构,在人口大量流动的时代,滞后的户籍制度导致大量人口处于“人户分离”状态。上海主要形成由中心城区县间和由中心城区县流向近郊区区县的两个迁移圈,并且跨区县的人户分离人口多于区县内部跨乡镇的人户分离人口。由于近年来上海城市内部人户分离规模的快速扩张,出现了不利于人口统计管理、影响区域社会经济发展规划,并对教育、医疗卫生等公共资源配置造成了一定困扰社会与政治问题。

表1 2010年上海市四大区域间人户分离人口的迁移量 (万人)

资料来源:2010年上海市公安局人口信息管理数据。

(三) 常住人口的职住分离加剧

常住人口在郊区快速集聚并没有伴随发生与之相匹配的产业郊区化,导致每日长距离“摆动”于居住地与工作地之间的“职住分离”人口大量增加,并成为交通拥堵、过度通勤、低就业可达性等城市问题的原罪。目前,上海劳动年龄常住人口与产业主要集中于中环与外线之间,以中心城区为核心中北部集聚度较高,南部较为稀疏,并且职住分离愈发加剧。根据北京大学社会调查研究中心调研,上海市民上下班往返时间平均为1.17个小时,已位居第二位,仅次于北京1.32小时,天津则以1.15个小时排第三位。笔者认为不能忽视现实和未来可能会加大的就业压力引起更严重的职住分离现象。

四、 新型户籍制度下人口调控的思考与建议

(一) 不同阶层人群权益均衡的人口调控战略

外来人口进城后,有着对就业和收入的需求,同时也追求非经济因素:家庭婚姻、子女教育、社会地位认同、生活质量等。新型户籍制度下的人口调控要特别关注不同阶层人群的利益诉求,从而协调各社会阶层利益使之趋于一致,这也是解决城中村问题的有力手段。城市需要不同阶层的人群,要让社会各阶层都能充分表达自己的利益诉求,分享社会经济发展的成果;要让社会各阶层之间的流动渠道通畅无阻,更好提升其对国家、对社会有效贡献率。社会地位是社会分层的体现,我国的社会分层逐步走向固化,而社会分层一旦固化,阶层便具备了再生产的能力,财富精英通过继承将财产传递给子女,阶层间的通道越来越窄,向上流动的门槛越来越高。贫富差距加速扩大,也致使不同社会阶层之间的利益摩擦和冲突增多,政府必须在人口调控战略中关注底层与精英的对立,关注各群体利益分化、社会结构的断裂和社会矛盾的加剧,并利用财政、税收、福利等其他杠杆,对收入再分配进行科学的调控,从而实现有效的人口调控。

(二) 不同地域空间分异的人口调控战略

因势利导、因地制宜地罗列出建制镇和小城市、中等城市、大城市、特大城市等不同的落户条件是一个现实的路径选择。即实现人口、资源的相对均衡配置,满足大、中、小城市的内在要求和驱动因素,并为特大城市减负,为中小城市添彩。同样,相对于单个城市,目前上海人口空间分布长期处于不均衡状态。只有对城市体系、公共服务、基础设施、城市产业再造等进行重新合理设计,对上海城市规划确立合适的城市定位与功能分区,才能在各空间人口承载力不同的基础上制定不同的发展规划,并最终影响城市人口规模和分布。只有建立全面的规划框架和信息化管理,确定不同的发展地区,分区域进行控制管理,才能增加管理的有效力度,并有效解决人户分离和职住分离的问题。进一步完善各地区的基础设施建设和大力发展公共交通,优化公共资源均等化配置,也是避免人口过度流向城市中心区的关键因素。增强不同空间区域的城市功能,扩大其人口容纳力,人口在大区域内实现了合理布局,才能应对中心城区和流动人口双向导入带来的教育、卫生、文化、养老等资源缺口和较大的民生保障压力。统筹规划,采取空间分异的扶持政策,进一步强化区县和街道对外来常住人口管理的合力机制,财政投入、人员编制、基础设施配置要向流动人口聚集区倾斜,并最终建立以常住人口为基数的财政投入机制和服务管理制度。

(三) 不同时段动态管理的人口调控战略

不同时段进行大城市人口调控,加强政府的组织领导战略。户籍管理制度本身的改革并不复杂,核心的问题在于许多公共服务和社会福利政策与户籍挂钩,而且形成的时间久,涉及的领域多,协调的难度大,需要配套改革、协力攻坚。户籍上附着的利益较多,也需要逐步剥离。而人口调控更关注到这种动态过程中的“度”如何掌控?何时调整或取消居住证积分制?何时进一步完全放开户籍制度?近年来上海也逐步剥离户籍上捆绑的福利,努力实现基本公共服务均等化、全覆盖化。而探索实行的居住证、积分落户等制度,必须根据不同时段上海发展需要进行不断的调整,最后使户籍回归到纯粹的人口信息管理制度,真正破除二元体制。通过不同时段合理的调整居住证积分制,加强政府的组织领导,真正为亿万农业转移人口照亮前路:依靠勤劳与智慧,“城市梦”就不会遥远。上海新型城镇化发展和创新驱动都需要流动人口的贡献,因此顶层设计须创新人口调控的体制机制。根据城镇化发展需求,并以控制大城市人口为城镇化发展的主线。坚持调控之路,对上海不同时段的发展进行分阶段目标人口规模控制,统筹户籍制度改革和相关经济社会领域改革,并最终推动城市的协调发展、产城融合发展。

总之,人口迁移流动不是一个简单的人口空间移动,而是一个涉及到社会权力和社会结构的问题。户籍制度改革涉及千家万户,新型户籍制度下的人口调控,政府更需要明确其在社会、政治、经济中所存在的博弈,在适度尊重新型户籍制度内涵的原则下,以关注不同阶层人群、不同空间、不同时段的人口调控方式,直击新型户籍制度下人口调控存在的二元结构、人户分离、职住分离等艰难困境,有效重构上海的人口调控战略方针。

参考文献:

[1]王春兰,杨上广.上海产业发展与人口增长的联动效应及其对人口调控政策的启示[J].城市观察,2015(2):106-114.

[2]邰鹏峰.公共服务资源配置与外来人口调控研究——以上海浦东为例[J].北华大学学报:社会科学版,2014(6):132-137.

[3]陈群民,徐建.借鉴北京经验,强化上海人口调控[J].科学发展,2013(9):107-112.

[4]刘洁,苏杨,魏方欣.基于区域人口承载力的超大城市人口规模调控研究[J].中国软科学,2013(10):147-156.

[5]左学金,王红霞.大都市创新与人口发展的国际比较——以纽约、东京、伦敦、上海为案例的研究[J].社会科学,2009(2):44-52.

[6]王桂新.我国大城市病及大城市人口规模控制的治本之道——兼谈北京市的人口规模控制[J].探索与争鸣,2011(7):50-53.

[7]陈斌开,陆铭,钟宁桦.户籍制约下的居民消费[J].经济研究,2010(1):62-71.

[8]陈佳鹏,黄匡时.特大城市的人口调控:东京经验及其启发[J].中国人口资源与环境,2014(8):57-62.

[9]陆铭.大城市人口规模配置:市场先于控制[N].社会科学报,2014-03-12(02).

[10]李骏,顾燕峰.中国城市劳动力市场中的户籍分层[J].社会学研究,2011(2):48-77.

[11]冯晓英.城市人口规模调控政策的回顾与反思——以北京市为例[J].人口研究,2005(5):40-47.

[12]高向东,朱蓓倩.城市清真拉面馆从业少数民族流动人口分析——以上海市为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2014(1):26-32.

[13]任远.人的城镇化:新型城镇化的本质研究[J].复旦学报:社会科学版,2014(4):33-36.

[14]严善平.户籍制度改革与农民工的市民化[J].浙江工商大学学报,2015(5):117-122.

[15]黄晨熹.城市外来人口宏观调控政策研究之新视角[J].华东师范大学学报:哲学社会科学版,2007(1):78-83.

[16]文军.从生存理性到社会理性选择:当代中国农民外出就业动因的社会学分析[J].社会学研究,2001(6):19-30.

(责任编辑游旭平)

Game-Theoretical Study on the Population Regulation in Megacity Under the New Household Registration System——Based on the Case of Shanghai

Zhu Bei-qian, Gao Xiang-dong, Tao Shu-guo

(TheCenterforModernChineseCityStudies,EastChinaNormaluniversity,Shanghai200062,China)

Abstract:The population regulation policy of Shanghai, intervened by policy, guided by the government with the characteristics of market optimization, has made certain progress in aspects including urban development and migrant population management. However, it shows deficiency in limit and efficiency under the old household registration system. Therefore, the new household registration system urgently requires a clear analysis framework for population regulation and the government should be clear about game in the social, political and economic aspects as well as the population problem demanding prompt solution. It is argued that in this paper the government should focus on the population regulation ways in different periods, space and social strata to rebuild the population regulation strategy of Shanghai with the guiding principle of respecting the connotation of new household registration system.

Key words:new household registration system; population scale regulation; megacity; subjective games; Shanghai

中图分类号:C92-05

文献标志码:A

文章编号:1009-1505(2016)02-0111-07

作者简介:朱蓓倩,女,华东师范大学中国现代城市研究中心博士生,主要从事人口经济学、区域经济学研究;高向东,男,华东师范大学公共管理学院教授,博士生导师,主要从事人口经济学、人力资源开发与管理研究;陶树果,女,华东师范大学社会发展学院博士生,主要从事人口经济学、区域经济研究。

基金项目:国家社科基金重点项目“新生代农民工市民化研究” (14AZD027);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“促进社会融合提升城市化质量的目标与路径研究”(11JJDZH001)

收稿日期:2015-11-30