优化初中科学问题教学

徐文芝

问题教学的基础是有效的问题及其情景的设计,关键是把握好抛出问题及其情景的时机。本文结合教学实践,阐述了优化初中科学课程问题教学的有关事项。

问题是思维的开端、学习的起点,从发现问题到提出问题直至解决问题,是学生个体或群体积极主动开展思维探索活动的过程,也是学生主动探究的过程。初中科学课程教学应该以真实事例或问题为基础,激发学生思维,形成发现问题和有效解决问题的强大内驱力,进而在不断地“发现问题—提出问题—解决问题”中丰富知识信息量,发展各种思维能力,养成积极主动的探究精神。

1 问题及其情景的主要类型

1.1 认知冲突式的“问题”

认知冲突是指在智能发展过程中原有概念(或认知结构)与现实情境不符时,在心理上产生的冲突现象。教师在课堂中创设一定的“认知冲突”是必需的,因为那是激发学生思维浪花的有效手段;课堂中学生生成的“认知冲突”是可贵的,因为那是学生朴实的思想最真实的暴露,其中蕴含着对问题的思考。教师要凭借其教学机智,适时地创设认知冲突,并合理利用学生生成的认知冲突,向深处挖掘,课堂教学才会因此而精彩。

例如,在大气压强的存在教学中,笔者先拿出1个鸡蛋,当着学生的面扎了1个小孔,问学生:“老师将小孔朝下会看到什么现象?”学生都大声回答:“鸡蛋清会流出来,因为受到重力的作用。”接着笔者把孔朝下,蛋清并没有像学生说的那样流下来,学生一脸的愕然,展开了激烈的争论:“不是受到重力作用物体会下落吗?是什么原因导致蛋清没有流下来?”紧接着笔者又在蛋的另一端再扎了一个同样的小孔,再把它朝下,蛋清就流了下来!学生非常惊讶,刚才流不下来现在为什么又流下来呢?接着笔者又做了“覆杯实验”,当然也是先让学生猜现象,结果证明薄塑料片没有落下。笔者让杯中进入少量的空气(学生看到里面有气泡),再将杯了倒过来,塑料片掉下,水就流了下来。通过这样的对比实验引发学生的认知冲突,使学生的探究热情大增,产生强烈的学习动力。

1.2 陷阱式的“问题”

陷阱原指表面覆盖伪装的坑穴,比喻害人的圈套。陷阱式的“问题”指教学中故意设置一个陷阱,让学生去跳,学生根据已有的知识经验,得出一个与原来经验相矛盾的结论。错误是改进建构的契机。让学生先错一下,通过诱陷诱出各种谬误想法,并给予纠正的一种教学方法,以此来加深对所学知识的理解。反面设置问题,在论证中培养学生思维的批判性;灵活应用,设置悬念,创设情景,更有助于调动学生的积极性;促进学生生“惑”、好“奇”,从“情理之中”飞到“意料之外”,培养学生的科学意识。

例如,在氢氧化钠化学性质的教学中,首先学习氢氧化钠与盐酸的反应,当把盐酸滴入氢氧化钠溶液中时,看不到任何变化,于是提问学生:“它们有没有发生化学反应?”学生大声回答:“不知道!”教师紧接着问:“那能不能想个方法来进行判断?”学生马上想到学习酸的时候借助指示剂来判断物质的酸性,就说在氢氧化钠溶液中先加几滴无色酚酞,然后再逐渐滴入盐酸,红色会逐渐消失。教师按此方法重新实验确实看到了这个现象,证明了氢氧化钠与盐酸发生了化学反应。接着在氢氧化钠溶液中吹入二氧化碳,看不到现象,这时教师问学生:“两种物质有发生反应吗?”学生又提出用上述方法来证明,教师重新演示实验,可这一次并没有出现学生预期的现象,学生非常惊讶,一片哗然,议论纷纷:“酸碱性不是会变化吗?那怎么办?”这个“问题”抛出后,激发了学生求知的欲望,原先有些沉闷的课堂一下子变得活跃,学生开始寻找各种方法,设计实验来证明氢氧化钠与二氧化碳发生了化学反应。

1.3 原型毛坯式的“问题”

毛坯是指材料经过初步加工,初步具有基本形状,还要进一步加工的半成品。这里借用在教学上,指把一些器材的原型展示给学生,让学生去体验,并用它定性研究一些现象,但不能定量,要定量研究还要进一步改进。

例如,温度计的教学,先介绍温度的定义,然后引入问题:怎样比较不同物体的温度?学生思考,教师提问:“能不能用桌上的小瓶(内有一定量的有色水)和一个小玻璃管(带塞子)比较桌上两杯水的温度,试试看?”抛出这节课的“问题”。学生动手用身边的器材做实验。把玻璃管插入小瓶,再把小瓶放入液体中就能比较。这是利用了液体的热胀冷缩原理进行的实验。然后出示真实的温度计给学生看,介绍实际温度计。介绍实际温度计的原理、刻度方法和使用规则等,水到渠成地学习了温度计的相关知识。

1.4 引领式的“问题”

问题引领就是通过一个一个呈递进关系的具体问题,将学生引导到学习目标上来的一种探究式教学。教师备课时要根据学生学情认真分析,研究学习内容,预设出学习过程可能遇到的疑难障碍,可能出现的问题,可能陷入的思维误区等,提前做出引领和指导预案,做到“胸有成竹”。学生在学习过程中,尤其在交流过程中会生成很多问题,预设充分了,教师的引领才会免于被动,才能激发学生的思维,形成师生、生生之间的有效互动。

例如,在影响动能大小因素的教学中教师向学生提问“动能有无大小之分?”学生回答“有”,教师接着问:“你是怎么知道它有大小之分的?”学生:“通过它对物体做功的多少来反映,对物体能够做的功越多说明它具有的能越多。”教师:“如果让你设计实验来证明动能大小与速度有关,你打算用什么方法来反映动能大小?”学生积极回答:“让运动的物体去推动另一物体,比较物体被推开的距离。”教师:“如何做到运动的物体速度不同?”在一环又一环的问题设置下,学生的思维不断地扩散,难点不知不觉被化解,学习兴趣不断在提高。

2 抛出“问题”的时机

2.1 “问题”抛在科学概念教学时

科学概念准确地反映了科学现象及过程的本质属性,它是在大量的观察、实验基础上获得的感性认识,通过分析比较、归纳综合、区别个别与一般、现象与本质,然后把这些现象的共同特征集中起来加以概括而建立的。科学概念不仅是科学基础理论知识的一个重要组成部分,也是学生通过逻辑推理方法构建知识体系的基本元素。学生学习科学的过程就是要不断地建立科学概念、弄清科学规律。如果概念不清,就不可能真正掌握科学基础知识,不可能有效构建科学模型,不可能形成清晰的思维过程,因此科学概念教学既是一个重点又是一个难点,必须夯实其基础,这有利于学生的后续学习。

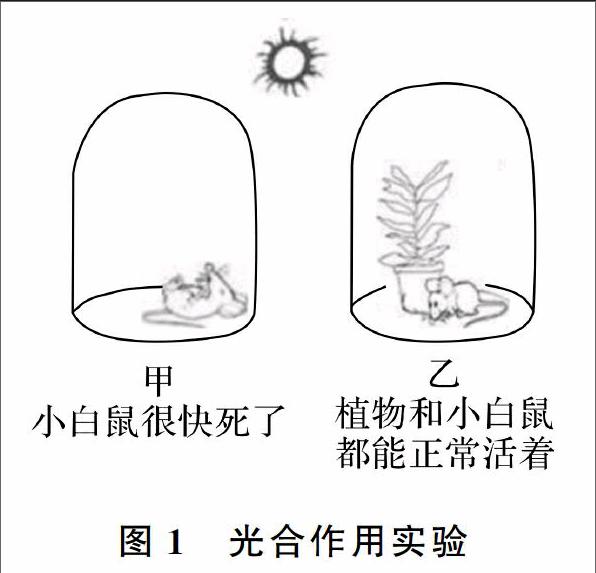

例如,光合作用是初中科学中比较难以理解的概念。光合作用这一概念,实际上包含了光合作用的条件、原料和产物,对初中学生来说,能将这3个方面有机地联系起来,归纳出光合作用的基本过程,就基本上掌握了光合作用的概念。在教学过程中,先出示普利斯特利实验,向学生提问“为什么图1乙中的小白鼠比甲中的小白鼠活得时间长?”学生就很自然地回答:“因为乙中有植物。”“那为什么有植物就活得长,如果里面不放植物,放两只小白鼠会怎么样?”学生:“小白鼠活得时间更短。”这样就很自然地让学生感受到光合作用的存在,学生的学习兴趣很自然地被激发,然后自然地引导学生用实验探究光合作用的条件、原料和产物。通过探究性实验《绿叶在光下制造淀粉》和3个演示实验,学生在实验及观察过程中已对有关的产物和原料等有了较深刻的印象和理解,再引导学生将这些实验结论归纳在一起,找出内在联系,光合作用概念的学习便水到渠成了。

2.2 “问题”抛在学生易混淆、易出错时

由于受初中生的认知特点和年龄心理特征的影响,学生在学习中不可避免地会出现对一些科学原理、规律的错误理解,以及对一些同类科学原理的混淆。教学过程中,教师可根据原有的教学经验,知道学生会在哪些科学原理学习过程中出现共同的错误,针对这些问题进行解决,可以收到事半功倍的效果。

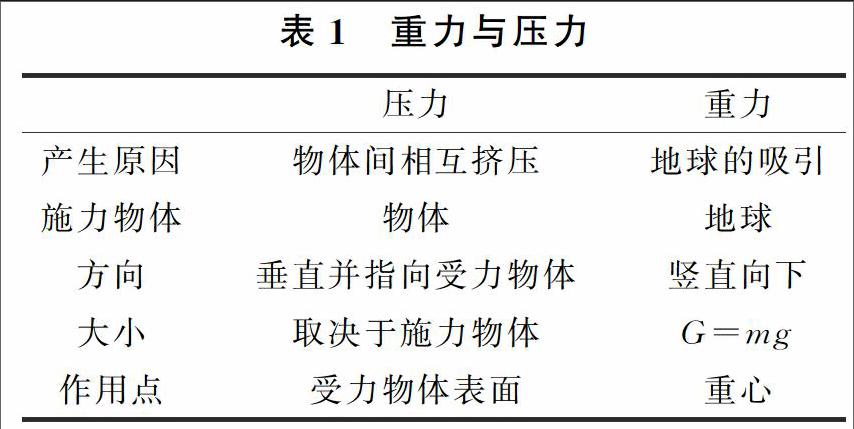

例如,在《压力》教学时,学生很容易误认为压力的大小就是重力的大小,有些甚至认为压力就是重力。在教学过程中,教师先给出一瓶洗手液和几只胡桃,设计了这样的问题:“不打开瓶盖你能把洗手液挤出来吗?除了敲碎胡桃,你还有什么方法把胡桃压碎?”此时教室里像炸开了锅,学生自觉地展开了积极的讨论。提出:“用手挤压瓶子,用胡桃夹或用手压碎……”教师接着问:“为什么这些方法可以?”学生:“因为对它们施加了压力。”教师:“刚才大家为什么把这个力叫压力?”学生:“因为产生了压的效果。”教师紧接着追问:“那这个压力有什么特点?”然后师生共同分析归纳出压力的特点。“挤洗手液、夹胡桃的压力大小是多少?”学生不假思索地回答:“这个压力大小跟手施加的力的大小相等。”这样的教学很直接地让学生感知到压力的产生和大小与重力是无关的。然后教师又设置了一个“问题”:“人站在水平面上对水平面有无压力?如果有,那压力是多大?”生自然回答:“对水平面有压力,压力大小等于重力。”教师又接着问:“假如这个人背上系一条安全带,向上拉着这个人,那这个人对水平面有无压力?如果有,那压力有多大?”学生之间积极展开了讨论,最后得出:当拉力F1

2.3 “问题”抛在科学原理抽象、难以理解时

教师在教学过程中可采用一定的方法将抽象的内容形象化,微观的内容宏观化,以便于学生获取准确深刻的直观感知,形成完整的理性认识,这样可以降低知识点的难度,激发学生学习的兴趣,优化教学过程,突破教学难点,取得最佳的教学效果。

如何理解化学变化的微观实质?初中学生在学习科学的过程中,对于微观世界的认识是很肤浅的。微观世界不同于宏观世界,是人的眼睛无法观察到的,涉及到微观领域的问题就需要抽象的思考。化学变化的实质(宏观上)是有新物质生成,这是我们通过实验可以观察到的;而微观上是构成物质的分子破裂成原子,原子重新组合成新的分子或直接构成新的物质。微观上的变化我们是无法观察到的,在教学时如何解决这个难题呢?这就要借助于多媒体设备,将变化过程用形象化的动画表现出来,以便学生获取准确深刻的直观感知。

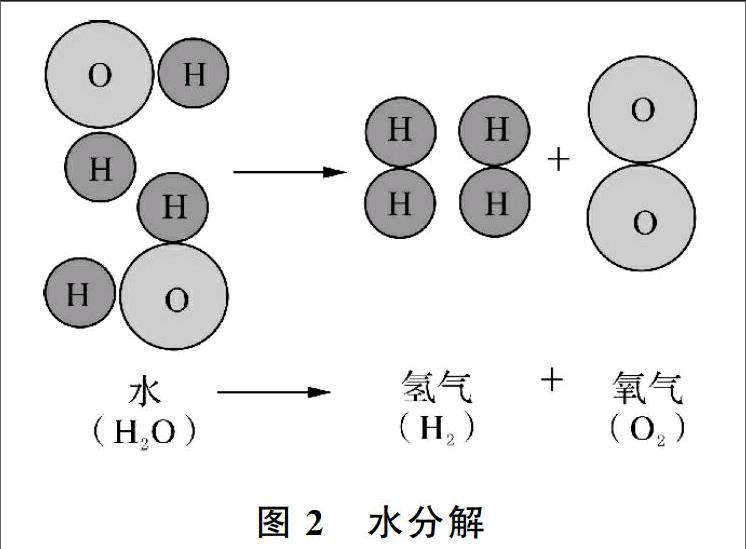

如以水(H2O)的分解为例,可以先做一个水电解的实验,用带火星的木条来检验有氧气生成,用燃烧法来检验有氢气生成,先验证了化学变化的宏观实质。微观上可以用动画来模拟,如图2所示。

学生在这个模拟微观的过程中,自然而然地理解了不分解的实质。水是由水分子构成,水电解的实质是水分子分解成氧原子和氢原子,氧原子重新组合成氧分子,氢原子重新组合成氢分子,大量的氧分子聚集成氧气,大量的氢分子聚集成氢气。上述过程中,以多媒体实验为“问题情景”,可以将内在的、本质的东西展现出来,形象又直观,有效解决了教学中因概念抽象而难以理解的问题。

2.4 “问题”抛在“以点带面”的习题讲解时

初中科学是一门综合学科,包含了物理、化学、地理、生物4门课程,学习过程通常是孤立的,那么在学习完科学内容后,如何让学生感知学科的相互渗透,形成整体认识,这是科学课的一项重要任务。因此在习题讲解时如果能抛出一个以点到面的“问题”,既使枯燥的习题课也充满了吸引力,又提高了课堂教学的有效性。

如在一节中考复习课中,笔者带了两杯液体、密度计、压强计、鸡蛋、海绵、白菜的茎等器材,设计了一个问题:“这里有两种液体——饱和食盐水和蒸馏水,运用学过的科学原理,你有哪些方法可以区分它们?”学生接受任务后,展开了热烈的讨论,最后共得出有9种方法(既有物理方法又有化学、生物方法),如图3所示。教师让学生上台演示自己的方法,供大家互相学习。

由这些方法引伸出密度、压强、浮力、细胞吸水原理、常见离子鉴定等科学原理的复习。这节复习课学生的学习积极性很高、求知欲很强。

3 优化问题教学的再思考

科学教学中“问题”的激活与开发应用确实能激发兴趣、激活思维、开发潜能,引发学生合理的认知冲突,从而引导学生主动地探究,实现知识的自主建构。但在具体应用过程中必须注意以下几点。

(1)目的性要明确。创设的问题及其情景仅仅是激疑的手段,而不是最终的目的,问题的设置应紧紧围绕教学目标。

(2)创设的问题及其情景要有综合性。通过它能够延伸出所学内容的各个知识点,与书本知识学习的认知水平相符合,较好地体现“根在墙内,花在墙外”的特点。

(3)创设的问题及其情景需多样化。如生活中的实例,经典实验或富有挑战性的新观点、新发现等,要开发利用各种课程资源。

(4)创设的问题及其情景,一方面内容应尽量简洁,另一方面应积极运用现代教育技术手段,发挥最佳效能。