钢筋混凝土结构加固形式的探讨与分析

Discussion and Analysis on Reinforced Concrete Structures

张国印,宋祥林,吴亚平(中机中联工程有限公司,重庆 400039)

钢筋混凝土结构加固形式的探讨与分析

Discussion and Analysis on Reinforced Concrete Structures

张国印,宋祥林,吴亚平

(中机中联工程有限公司,重庆400039)

摘要:该文介绍了目前钢筋混凝土结构中常用的加固方式以及在实际中的应用情况,描述了各加固方式的优缺点。以某高层写字楼加固改造为例,对采用的加固方式进行了阐述,分析施工中及后续使用过程中易出现的问题,并提出了几点注意事项,供同类工程进行施工参考。

关键词:加固方式;钢筋;混凝土;材料结构

Abstract:The commonly adopted reinforcement methods and the real application situation of reinforced concrete structure are introduced, with the advantages and disadvantages of each reinforcement method described. Based on the case of a high-rise office building reinforcement, the reinforcement method adopted is elaborated and the problems easily occurring under construction and in utilization are analyzed, with some tips offered for reference.

Keywords:reinforcement method; steel bar; concrete; material structure

0 引言

随着城市化进程的不断推进,越来越多的新兴建筑出现在华夏大地上。但部分设计使用年限已经到期的建筑因为历史原因或地理位置等无法进行拆除重建,为保证后续使用过程中的结构安全需要对原有建筑进行加固处理,同时部分设计使用年限未到期的建筑因使用功能要求的改变需要对原有建筑内部格局进行改造。保证经济合理结构安全的情况下选择有效的加固形式显得尤为重要。

本文以重庆某高层写字楼(未到设计使用年限,地下3层、地上33层)的改造加固为例,结合规范、规程对加固形式的选择使用进行了阐述,分析施工中及后续使用过程中易出现的问题,并提出了几点注意事项,供同类工程进行参考。

1 工程概况及加固形式的选用

该工程为高层写字楼(图1)地下3层、地上30层,建筑高度103.75m,总建筑面积35406.42m2,建筑设防烈度6度,耐火等级一级,建筑使用年限30年。该写字楼为已建建筑物,1997年开工建设并于1999年完成大厦的结构主体以及外墙饰面的施工。因建筑使用功能的要求改变,建筑格局需要重新调整布置,原设计部分楼面荷载不能满足改变后的建筑功能要求,需要对局部梁、板进行加固改造处理。

根据《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)条文内容,目前常用的结构加固方式有增大截面加固法、置换混凝土加固法、体外预应力加固法、外包型钢加固法、粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法、预应力碳纤维复合板加固法、增设支点加固法、预张紧钢丝绳网片-聚合物砂浆面层加固法以及绕丝加固法等形式,与混凝土结构加固改造配套使用的技术有托梁技术、植筋技术和裂缝修补技术[1]。

图1 建筑效果

上述几种加固形式在施工及后续使用过程中各有优缺点:增大截面加固法施工工艺比较成熟,可以改造的结构构件较为广泛,从梁、板、柱、墙到一般构筑物,但改造方式减小了建筑的净高且现场湿作业时间较长;置换混凝土加固法不影响建筑物的净空,存在现场湿作业时间长的不利因素;外包型钢和粘贴钢板加固法现场仅有抹灰等少量湿作业,现场施工影响较小且对建筑的外观和净空影响较小,但用钢量偏大且加固效果很大程度上取决于粘贴工艺和操作水平;粘贴纤维复合材加固法具有耐腐蚀、耐潮湿、几乎不增加结构自重等优点,但需要做专门的防火处理。其余几种加固方法应用较少或受条件约束较多(如增设支点法和预应力加固法加固后对建筑的外观有较大的影响)[2]。结合该工程的实际使用情况和建筑功能要求等,该写字楼在改造过程中主要采用增大截面加固法和粘贴碳纤维复合材加固法,加固效果在后续实际使用过程中得到了良好的体现。

2 加固技术的运用

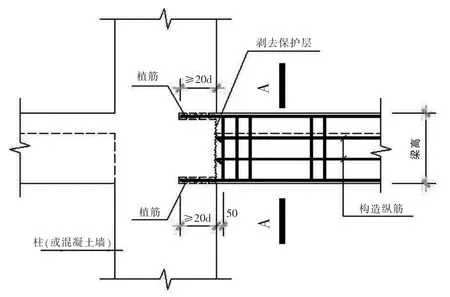

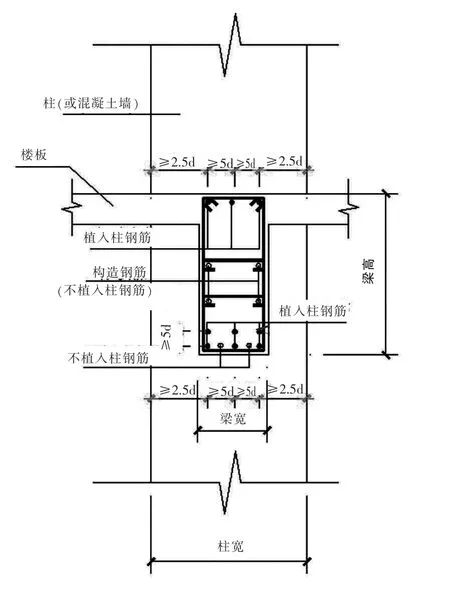

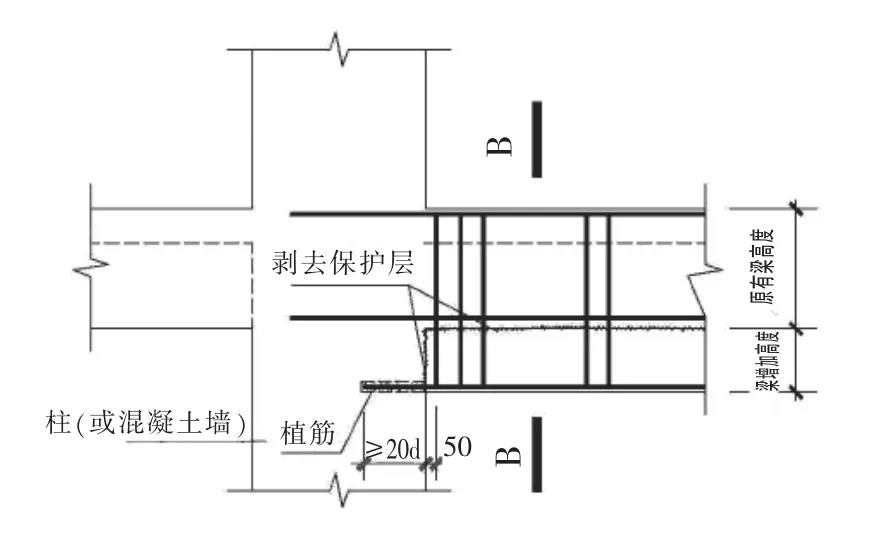

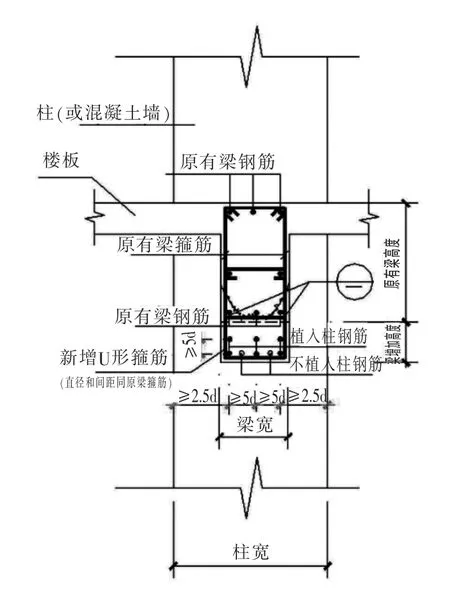

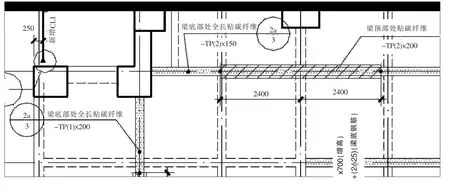

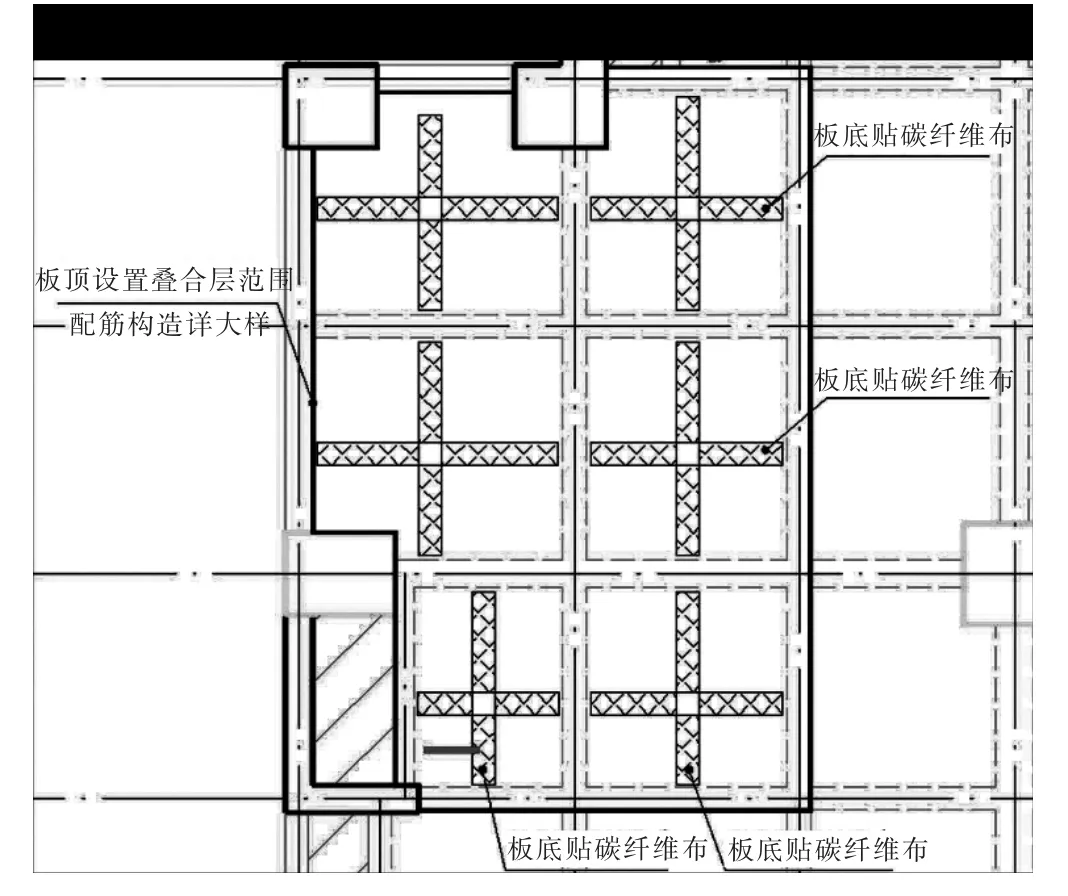

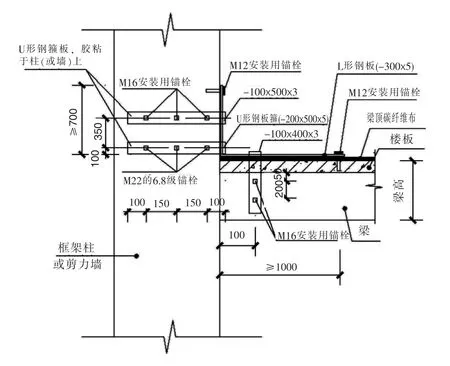

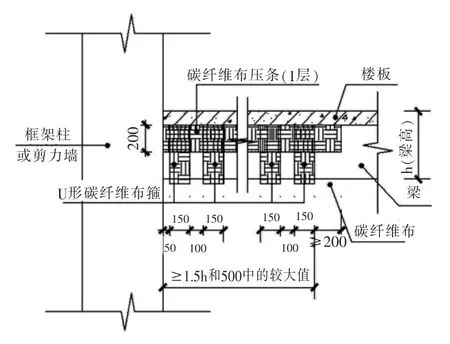

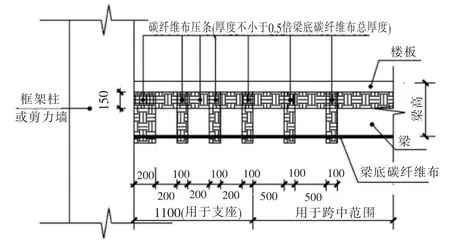

该工程主要采用增大梁截面加固法和粘贴碳纤维复合材加固法,两种方法根据实际情况单独或结合利用于结构构件的加固改造。在建筑高度影响较小的位置(如梁下为建筑填充墙或建筑门洞),原设计不满足后续使用功能的结构梁采用增大截面加固法(图4、图5)或新增结构小梁(图2、图3)以便分担原有梁的部分受荷范围处理,同时根据具体结构计算结果梁顶粘贴碳纤维复合材。对于建筑净高要求较严格的区域(如营业厅、大的写字间等),梁高受限的情况下更多的采用梁顶部、梁底部以及梁侧(解决受剪不足)粘贴碳纤维复合材加固法(图6,图8-图11)。原设计不满足后续使用功能的结构板采用的板顶设置叠合层和板底粘贴碳纤维复合材加固法(图7)。

结构梁采用增大截面加固法配套使用技术主要为植筋技术,规范对于植筋的基本锚固深度计算公式:ld=0.2*aspt*d*fy/ fbd,按照C35、C40混凝土和HRB400钢筋计算,植筋深度>20d(d为植筋直径)。由于原有结构支撑梁宽度或竖向剪力墙厚度(200mm、250mm)较小,植筋过程中采用小直径钢筋同时增大下部底筋的方法处理。

图2 新增梁与原有柱墙连接

图3 A-A剖面

图4 增高梁与原有柱墙连接

图5 B-B剖面

图6 梁顶、梁底粘贴碳纤维平面示意

图7 板底粘贴碳纤维平面示意

图8 梁顶碳纤维加固节点

图9 梁侧剪力碳纤维加固节点

图10 梁底碳纤维加固节点一

图11 梁底碳纤维加固节点二

3 施工和后续使用过程中的注意事项

加固改造后的建筑因结构构件非一次性成型,加固效果的好坏和现场施工工艺有直接的关系,植筋和粘贴碳纤维受粘结胶的影响较大。施工过程和后续使用过程需要注意以下几点:

(1)加固改造必须由有加固资质的企业进行施工,碳纤维复合材采用高强度I级单向织布,浸渍、粘结碳纤维复合材和钢板的胶粘剂为A级专门配制的改良性环氧树脂胶粘剂胶。碳纤维复合材和胶粘剂必须进行安全性能检验,检验时,其复合材抗拉强度标准值和胶粘剂抗剪强度标准值应根据置信水平c=0.90、保证率为95%的要求。

(2)植筋材料的胶粘剂,必须采用专门配筋的改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂),其安全性能指标必须满足A级胶要求,种植锚固件的胶粘剂,其填料必须在工厂制胶时添加,严禁在施工现场掺入。植筋程序完成后需要对新增植筋做拉拔试验,参数满足规范要求[3]。

(3)新增构件(增大截面或新增小梁)的钢筋尽量采用整根钢筋,若采用钢筋连接建议采用焊接或机械连接。

(4)新增构件(增大截面或新增小梁)的混凝土等级需高于原设计构件的混凝土等级,对于构件截面增大的后浇混凝土必须采用细石商品混凝土。

(5)新增构件施工及原有构件凿打时下部需要有可靠的支撑,待混凝土达到100%强度后才能撤下支撑,同时凿打过程中需要注意观察周边构件有无震动开裂。建议整体改造完毕后再进行砌筑建筑隔墙板或装修施工。

(6)加固改造后必须按照建筑施工图房间功能正常使用,不得随意改变房间功能或墙体材料等。尤其是管线布置须在加固改造时进行预留预埋,严禁后续使用过程中随意凿打线槽破坏粘贴的碳纤维复合材从而出现安全隐患。

4 结语

随着我国城市化的推进,建筑行业不断向前发展,对房屋建筑的结构设计提出了更高的要求,房屋建筑的功能改变、使用受损、原有古老建筑抗震措施不周全等,越来越多的建筑采用加固改造处理。改造后的建筑更需要正常使用、正常维护,避免因后续随意改动设计而出现二次加固处理。

参考文献:

[1]中华人民共和国住房与城乡建设部.JGJ145-2013混凝土结构后锚固技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[2]中华人民共和国住房与城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB50367-2013混凝土结构加固设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[3]钟志峰.浅析常见建筑结构加固方法选择与优缺点[J].中国新技术新产品2012(1):169.

责任编辑:孙苏,李红

施工安全

绿色施工与安全防护

1.防坠落设施

施工现场所有洞口及临边位置必须设置稳固的防护栏杆或防护门,高度不低于1.2 m,下部需安装踢脚板。此外还要设基坑临边防护,普通窗洞口防护,楼梯间临边防护,门联窗洞口防护,施工电梯口防护,屋面临边防护和电梯井内防护。

2.防砸设施

安全通道、材料加工棚等区域防护棚上搭设双层防护板,土建施工阶段无外架楼栋周边设置安全隔离区或设置水平防护棚。在入口处设置安全通道,在钢筋加工、木材加工、砌块加工、材料堆放和人员休息等区域上方设置防护棚。此外还要设置钢筋加工棚、木工加工棚、砌体加工棚和吸烟室、饮水间防护棚。

3.脚手架

搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪刀撑统一漆黑黄相间色,绿网要求整洁,平整美观。

4.特种设备的防护

变压器、电箱和塔式起重机等特种设备做好防护措施,避免施工过程中受到外界干扰,造成损失。

5.消防

施工区、材料区、生活区等区域配备专门消防设备,由安全员负责。高层建筑配备专业消防管道,每层设置消防管接水口,配备消防器具。

6.安全用电

配电系统采用三级配电、二级漏电保护,配电箱与开关箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”规定。电箱有门、有扣、有防雨措施,箱体内设置系统接线图和分路标记,巡视维修每天有记录且真实有效。

(摘自:《建筑工人》)

作者简介:张国印(1982-),男,河北廊坊人,研究生,高级工程师,主要从事建筑结构研究设计工作。

收稿日期:2015-10-12

doi:10.3969/j.issn.1671-9107.2016.03.056

中图分类号:TU375

文献标识码:A

文章编号:1671-9107(2016)03-0056-04