“顶格处罚”的性质分析与规制路径研究

——以新修改的《行政诉讼法》为切入点

施蕾

(华东政法大学研究生教育院,上海200042)

·法学研究·

“顶格处罚”的性质分析与规制路径研究

——以新修改的《行政诉讼法》为切入点

施蕾

(华东政法大学研究生教育院,上海200042)

为了解决某些突出的社会问题,或者为了适应某一特定时期形势变化的需要,行政机关常常采取“顶格处罚”的执法方式,该方式违反了行政处罚领域的过罚相当原则、合比例原则等基本原则。从执法依据、执法过程、执法效果来看,“顶格处罚”属于滥用职权、明显不当的行政行为,理应纳入行政审判的规制范围。修改后的《行政诉讼法》第64条、70条、77条为规制“顶格处罚”提供了有效路径,对“顶格处罚”行政行为应当予以撤销或部分撤销,并依法对“顶格处罚”所依据的规范性文件进行审查。进而言之,将司法规制的范围扩大至整个行政裁量领域,通过司法权来规范行政权的合理合法行使。

顶格处罚;行政裁量;司法审查

DOl:10.3969/j.issn.1671-7155.2016.02.015

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》对坚持严格规范公正文明执法提出了具体要求。与此相应的是我国行政执法中频现的“顶格处罚”现象,其以期通过强有力的执法力度,在社会治理过程中形成警示和威慑作用。但“顶格处罚”无视法律法规所设定的行政裁量幅度,不分裁量情节一律择重处罚,这样的规定违反了行政处罚法领域的过罚相当原则,对相对人造成过度的不利影响,与建设法治政府的精神不相符合。

一、任性的行政裁量权——“顶格处罚”问题提出

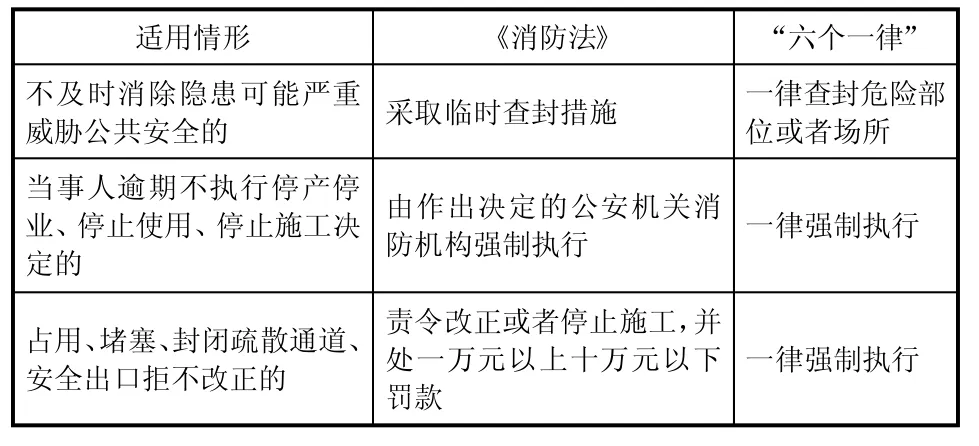

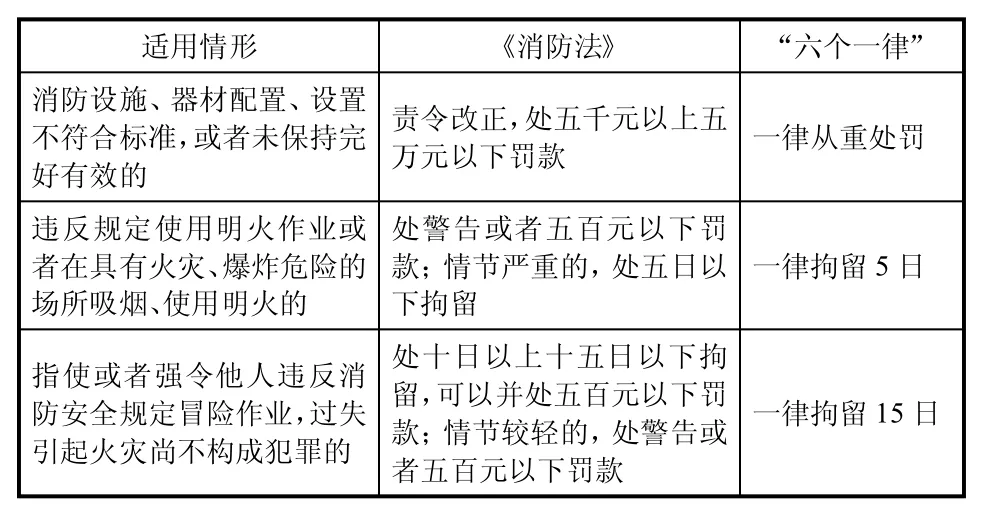

案例一:以2015年公安部消防局对春节期间消防安全工作部署为例,该项工作要求“各级公安消防部门要全力做好春节和全国两会期间消防安保工作,……。要坚持刚性执法,对发现的消防违法和违章行为,要严格落实‘六个一律’硬性要求①“六个一律”具体是指,对不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,一律查封危险部位或者场所;对当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的,一律强制执行;对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口拒不改正的,一律强制执行;对消防设施、器材配置、设置不符合标准,或者未保持完好有效的,一律从重处罚;对违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的,一律拘留5日;对指使或者强令他人违反消防安全规定冒险作业,过失引起火灾尚不够成犯罪的,一律拘留15日。,以强有力的惩治力度警示社会、震慑违法”②《公安部要求全力做好建国60周年消防安全保卫工作》,http://society.people.com.cn/GB/9900742.html(访问日期2015年6月29日)。。即无论违法违章行为的严重程度如何,一律处以最严厉的行政处罚。

案例二:2014年9月湖南省岳阳市出台《关于市中心城区道路交通秩序整治的通告》,对中心城区的16类违法行为集中整治,在此期间,对所有交通违法行为将一律顶格处罚③《关于市中心城区道路交通秩序整治的通告》,http://hnyy. wenming.cn/gggs/201409/t20140928_1378307.htm(访问日期:2015年6月29日)。。

上述两个案例只是顶格处罚执法现象中的冰山一角。为了解决某些突出的社会问题,如消防问题、交通违法问题等;或者为了适应某一特定时期形势变化的需要,如集中治理、创建文明城市、法定假日等,行政执法机关几乎每年都会依照上级的部署或自主决定开展某类专项行动集中整治。这种“高压式”执法在短时间内有效地维护了整个社会秩序,是有意义、有作用的。但问题在于,片面地认为处罚越重、对违法者的威慑力就越大、达到的教育效果也就越好,从而对情形相类似的行为不分轻重一律顶格处罚,这样的执法方式真的能够达到最优的社会治理效果吗?“顶格处罚”作为行政处罚中最为严厉的一种惩戒措施,被处罚的行政行为性质应当极其恶劣、违法情节特别严重、社会危害程度特别巨大、甚至还要求相对人的悔过态度特别糟糕。然而,从案例1、案例2可以看到,现实执法实践中,行政处罚的裁量空间被压缩成一条线——即裁量幅度范围内的最严厉处罚基准线,处罚行为显得任性且放肆。更令人担忧的是,“顶格处罚”出现在各个执法领域①笔者在百度中以“顶格处罚”为关键词进行搜索,共出现560,000个相关词条。在城市建设、市容管理、环境保护、交通治理等领域均出现了顶格处罚执法现象。,有些地方政府甚至为其大唱赞歌。对于屡见不鲜的“顶格处罚”,其性质应当如何认定,是否可以通过司法途径对该现象进行规制?笔者将一一阐述。

二、“顶格处罚”的性质认定

行政是以实现社会全体成员的利益即公益为目的实施管理,而行政管理面对不断变动的难以预测的社会发展,必须及时迅速考虑出种种具体合理的对策,因此,在一定授权限度内,法律又不得不给予行政权可以根据自身判断进行活动的范围以保持行政必要的合理性,由此产生了行政裁量[1](P40)。在“运动式”或者“特殊情况特殊手段”的执法情形下,行政机关借助极端裁量基准,对相对人处以上级指示所规定的最重行政处罚,关于“顶格处罚”是否属于行政机关的自由裁量权范畴以及是否应当受到行政诉讼审查等问题,我国审判实践中仍然存在争议。

在这里,笔者借助德国行政法学界对行政裁量的解释和判断来分析“顶格处罚”的性质。德国行政法学者认为,行政裁量就是授权行政机关处理同一问题(事实要件)时,可以自行确定法律效果,或者在法定的法律效果中作出选择,或者赋予其特定的处理幅度。《联邦德国行政程序法》第40条规定:“法律授权行政机关决定的(事项),行政机关进行裁量必须符合法定裁量目的和裁量范围。”《联邦德国行政法院法》第114条则从对行政裁量进行审查的角度提出了要求:“法律授权行政机关决定的(事项),行政法院应当审查裁量决定是否超越法定界限,符合法定裁量目的,以及拒绝作出行政行为或不作为是否违法。”这些规定直接或间接地指出了行政裁量违法的情形,概括而言,有如下几种情况:(1)行政机关没有选择法律规定的法律效果,构成裁量逾越;(2)行政机关不遵守行政裁量规范规定的裁量目的,构成裁量滥用;(3)行政机关漫不经心,或错误地认为法律强制性规定不作为,而怠于行使行政裁量,构成行政怠慢;(4)违反基本权利和一般行政法原则,特别是必要性和比例原则[2](P124-132)。在以德国为代表重视裁量违法双重理由并存的国家里,对于超越裁量范围应归于违法,理所当然;而对于滥用裁量权的性质认识,尽管有所不同,但也具有极强的一致性——滥用裁量权为违法而非不当[3](P28)。其考虑的基点是:尽管表面看滥用裁量行为是在法律所设定的裁量权限范围之内,没有逾越裁量权,但行政裁量行使尚需符合更高的权力合法行使的内在规定,符合内部法律限制,如合目的性、合理性、合比例、公平、法律的确定性等。如果违反这些内在要求同样构成违法。例如,对于从形式上看符合法律外观要求的行政裁量行为,一个有正常理性的个人也认为是不合理的,这应属违法行为,而不是一般的不当行为。因此,“‘逾越’与‘滥用’纯为理论上区别而已,就法律效果而言,两者均为违法而无两异”[4](P138)。由此而形成的法律效果不是一般的不当行为,而是对行政相对人造成了明显不合理的处分。德国法上的这些规定或主张,与我国法律的某些规定有一定的内在协调性②考察我国现行的《行政诉讼法》,该法虽未明确使用“对行政裁量权进行规制等术语”,但其中第70条采用了“超越职权的”、“滥用职权的”、“明显不当的”的表述,应当可以作为对行政裁量权进行司法规制的相关依据。此外,我国《行政复议法》和《行政处罚法》中也有类似的规定。,无疑对于确立我国对行政裁量合理性审查的具体标准具有借鉴意义。

据此,笔者尝试从行政权力内部法律限制的角度探究“顶格处罚”的性质问题。“顶格处罚”的行为并未超出处罚所设定的裁量幅度,而是在裁量幅度内选择了最高的处罚标准。从行政救济层面寻找救济路径,修改后的《行政诉讼法》第70条规定的“滥用职权”和“明显不当”这两项审查标准是对不易察觉的违法行政行为(尤其是行政裁量行为)进行认定的最佳方式。那么,什么是滥用职权?什么是明显不当?《行政诉讼法》中没有说明[5](P136)。2015年4月最高人民法院颁布的关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释也没有对上述两项审查标准进行明确解释。可以预见的是,关于“滥用职权”以及“明显不当”的内涵与外延仍将是学者们争论不休的话题,而运用“滥用职权”与“显失公正”进行司法审查的作用又能发挥几何?笔者通过对大量“顶格处罚”案例进行研究认为,“顶格处罚”的行政行为从其执法来源上看,是行政机关不遵守行政裁量规范规定的裁量目的,确属滥用职权;从其执法效果上看,违反了一般行政法原则,特别是公平性和比例性原则,属于明显不当的行政行为。

(一)从执法依据来源上看,“顶格处罚”属于滥用职权的行政行为

从行政执法依据上看,“顶格处罚”属于滥用职权的行政行为。我国行政过程的情境中,行政自由裁量广泛存在、无孔不入,其行使过程缺乏有效的原则约束和程序引导,行政处罚领域更是如此。因此,行政机关在行使自由裁量权时,常常引入一系列具体的、细化的、具有操作性的约束规则以控制行政裁量③笔者在中华人民共和国政府网站进行检索,我国共有21个省、直辖市、自治区在省级政府层面上出台规定对行政裁量权进行规范,大多以制定裁量基准的形式出现。另有10个省、直辖市、自治区未在省级政府层面上出台过关于规范全省范围内行政裁量权的文件,具体包括天津市、黑龙江省、安徽省、广东省、四川省、云南省、青海省、内蒙古自治区、西藏自治区、新疆自治区。。其本质是试图对自由裁量权在给定幅度内进行“规则化”,为自由裁量权的行使设定明晰化的实体性操作标准[3]。其核心是区别违法的不同情节和危害性,设定相对应的行政处罚幅度,通过违法情形与幅度的对应化,建立一定的“格次”、“档次”或“阶次”,以做到过罚相当。具体来说,“量化”行政裁量空间,以期实现以下几点功能:克服裁量的随意性①石家庄市交通局《行政处罚自由裁量基准制度实施办法》(试行),2008年4月1日起实施。;体现形式正义和一致性②《中国将全面推行行政处罚自由裁量权基准制度》,http://www. china.com.cn/policy/txt/2008-01/02/content_9464369.htm(访问日期:2015年6月22日)。;抑制权力寻租和腐败③《河南推广行政处罚裁量基准制度防滥权谋私》,http://www.ha. xinhuanet.com/xhzt/2007-11/05/content_11582228.htm(访问日期:2015年6月22日)。;增强行政决定的正当性[6]。当然,上述功能均能实现是较为理想的状态。事实上,在控制行政裁量权的过程中,过度压缩行政裁量的空间,甚至“消灭”裁量空间的情形比比皆是,“顶格处罚”便是其中较为典型的一例。笔者认为行政机关弃法律法规赋予的行政裁量空间于不顾,不分情形一律施以“极刑”的做法属于滥用职权,更确切地说是滥用法律法规授予的行政裁量权。

“顶格处罚”大多依据一定的“规则”开展执法,“规则”常表现为行政机关的决定、实施办法、执法指南、手册等。在法律属性上,这些裁量准则有的属于规章,但更多是行政机关内部的解释性规则[7]。我们以案例2作为样本进行分析,案例2中湖南省岳阳市交通管理部门制定的“《关于市中心城区道路交通秩序整治的通告》”(以下简称“通告”),以“通告”的形式为行政机关顶格执法大开方便之门,堂而皇之地成为了行政机关执法的“尚方宝剑”④案例1中的“六个一律”也是如此。从规文件的性质上说,“六个一律”属于公安系统内部下发的“红头文件”,然而其从2008年执行至今,无疑是“国庆”“春节”等期间,公安消防部门处理消防安全事件的最高执法准则。。但其违法性质很明显,《道路交通安全法》对“通告”中列举的16种违法行为进行了规定,且均根据不同的违法情形设定了相应的行政处罚标准。如,《道路交通安全法》第99条规定,对于“未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的”,“由公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下罚款,……可以并处15日以下拘留”,而“通告”规定对无证驾驶的行为一律行政拘留。“通告”所列十八项禁止性规定均设定了最严格的处罚准则,在此不一一详述。

案例2中的“通告”,从其本质上来说,是行政机关对法律法规等上位法的立法意图、立法目标的进一步解释和阐明。然而解释和阐明应当有据可循,作为我国第一部专门规范行政程序的政府规章《湖南省行政程序规定》第92条规定,要根据所依据的法律、法规和规章规定的立法目的、法律原则制定裁量权基准。其中,过罚相当原则、行政合理性原则以及合比例原则等均是制定裁量规则应遵守的规则。再回到案例2,湖南省岳阳市公安机关应当根据《道路交通安全法》以及《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》的相关规定来制定道路交通安全领域的行政处罚裁量基准。然而,作为内部规定的“通告”对所列16种交通违法行为一律顶格处罚,与其上位法律法规规章的立法目的以及相关法律原则极不相符,实则消灭了行政自由裁量空间,赋予了具体执法机关和执法人员“极端”的执法权力;且,尽管其对交通执法部门及其执法人员有着事实上的约束作用,但“通告”并不具备法律上的约束力,这意味着,违反岳阳市交通管理部门有关以规范性文件形式设定的裁量标准作出具体行政行为并不必然导致交通执法的具体行政行为违法。因而,笔者认为,为实现某种执法目的,执法机关及其执法人员在行政裁量幅度内择其“极端”进行执法(主动地选择),违反了过罚相当、合目的性、合比例性等行政法的基本原则,属于滥用职权的行为。

(二)从执法效果上看,“顶格处罚”属于明显不当的行政行为

从执法效果上看,“顶格处罚”属于明显不当的行政行为。需要强调的是,“滥用职权”与“明显不当”都是针对行政自由裁量权提出的审查标准,两者之间并非是包含与被包含的关系,尽管在学界和实务界皆存在将“明显不当”(尤其是行政处罚领域的显失公正)的行政行为归类于或等同于滥用职权[8]。两者规范的角度不同,滥用职权是从行政机关主观过错的角度提出的,而明显不当是从客观结果角度提出的。考虑到我国行政诉讼领域合法性审查原则的统帅地位,笔者建议,对“明显不当”的审查标准不能做过宽处理,界定为被诉行政行为结果的畸轻或畸重为宜[9](P189-190)。以结果畸重为考量标准来分析案例1。案例1中,公安部消防局要求各地严格按照“六个一律”应对春节期间的消防安全工作。暂且不论“六个一律”的性质如何,笔者将其与《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)的相关条文进行了比较。(如下表所示)

从上述表格中不难看出,同样的六种违法行为,《消防法》与“六个一律”所规定的法律责任大相径庭。“六个一律”的铁腕规定,将行政机关的裁量要素斩头截尾,对六种违法行为一律给予了《消防法》所规定的最重的处罚。这样的规定看似展现出了行政机关在非常时期的执法力度和执法决心,但是极端的执法方式不由得让笔者对其是否处罚过重产生了怀疑。如,同样是“违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火”的行为,在平日,可能仅处以警告,但是在“国庆”、“春节”等节假日,便一律处以拘留5日的行政处罚。“警告”与“行政拘留”对行政相对人所产生的影响可谓是天差地别。根据消防安全的法律法规①笔者查阅了《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防条例实施细则》、《中华人民共和国消防法配套规定》等法律法规和相关规定,其中并未将“春节”、“国庆”等法定假日作为判断违法情节轻重的标准。,其中并无对特殊时期违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的行为进行加重处罚的规定,法定假日更不能成为违法情节轻重的判断标准。

可见,公安部的“六个一律”任性至极,为实现公安机关在法定假日的社会管理需要,试图通过极端处罚的方式起到震慑作用,这样的做法是不可取的。《消防法》之所以明确规定法律责任的处罚幅度,其目的是希望执法部门根据具体的情形对行政相对人作出与其违法情形相适应的行政处罚,在执法中做到一事一罚、过罚相当。“六个一律”无视上位法所规定的裁量幅度,对违法行为进行统一处罚,而且是最严厉的处罚,这明显对相对人的合法权益造成了损害,属于笔者前文所提到的结果畸重的处罚行为。事实上,在大多数“顶格处罚”的案例中,均对行政相对人作出最为不利的畸重处罚,因此,笔者认为,凡是不分具体情形依照“顶格处罚”作出的行政行为均是明显不当的行政行为。

三、《行政诉讼法》对“顶格处罚”的规制路径

行政裁量是法律赋予行政主体的自由判断余地,行政主体在法定授权范围内进行的裁量只存在适当与否的问题,而不存在合法与否,基于权力分立与制衡的宪政原理,司法对行政裁量的监督必然存在一定的局限性[10](P51)。然而,正如美国学者伯纳德施瓦茨所言:“(司法)复审自由裁量权是法治制度的基本特征”,“我们可以用来衡量行政法制度有效性的可靠标准是允许法官复审自由裁量权的程序”[11]。笔者注意到,此次《行政诉讼法》的修改为规制“顶格处罚”提供了多种法律途径。修改后的《行政诉讼法》第6条规定“人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查”,该条规定看似原则上排除了行政行为合理性审查;但是,同一部法律又规定,如果法院认为行政行为滥用职权,或者明显不当,法院可以判决撤销或者部分撤销,并可判决被告重新作出行政行为②《行政诉讼法》第6条、第69条。。该规定为法院审查行政行为的合理性留下了一定的空间。其中,对明显不当的行政行为判决撤销或者部分撤销的规定,是《行政诉讼法》修改后新增内容。立法的改变③2014年修改前的《行政诉讼法》第54条第4款规定,行政处罚显失公正的,可以判决变更;修改后的《行政诉讼法》第70条规定,对明显不当的行政行为,法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。此次修法,明显不当的行政行为不再局限在行政处罚领域,而是扩展到所有的行政行为;同时,对此类行政行为的判决方式也有所改变,法院不再对显失公正的行政行为作出变更判决,而是判决撤销或者部分撤销,判决被告重新作出行政行为。第77条规定,行政处罚明显不当,或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的,人民法院可以判决变更。人民法院判决变更,不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告,且诉讼请求相反的除外。,一方面体现了司法权与行政权之间的界限,司法权应尊重行政权;另一方面,若司法实践依旧惰于对“滥用职权”、“明显不当”的行政行为进行认定的话,那么无论法律如何修改,其最终命运都将沦为一纸空文④郑春燕教授在《“隐匿”司法审查下的行政裁量观及其修正——以〈最高人民法院公报〉中相关案例为样本的分析》一文中,对《最高人民法院》自1985年至2012年5月共187期上刊载的76份行政裁判文书进行了梳理分析,其中,出现“滥用职权”概念的裁判文书合计7份,出现“显失公正”概念的行政判决书仅有两份。而人民法院真正运用“滥用职权”标准和“行政处罚显失公正”标准审理行政裁量公报案例仅有1例。郑春燕教授指出,“滥用职权”和“显失公正”等立法预设的行政裁量审查标准在司法实践中被束之高阁,而人民法院对行政裁量的审查大量隐匿于其他标准尤其是“适用法律、法规错误”标准之下。。机械式的合法性审查早已不能满足实践需求,而全面的合理性审查又偏离诉讼制度定位与实际情况[9](P189),《行政诉讼法》第70条、第77条是对司法实践中的现实矛盾所做的回应,在坚持行政诉讼原则的前提下,为推动实质解决行政争议作出了努力,将“顶格处罚”这一类极端不合理的行政裁量行为纳入了司法审查的视域。

(一)正本清源,对“顶格处罚”所依据的规范性文件进行审查

实践中,狭义的裁量(裁量权的行使)与广义裁量(包括制定和适用行政规则的权力)往往很难截然分开,尤其是在法律缺位或者法律授权含糊不清的情形下更是如此。事实上,行政机关制定各项行政规则进行要件裁量和行政机关在法定构成要件成立时决定采取何种手段或选择发生何种法律效果的裁量性行为是具有因果关系的。对于行政处罚而言,如何分割处罚空间,必然会影响到最终处罚决定的做出。因此,行政处罚领域的裁量权不应被看作是单纯的执法权力行使,而应被视为一项掌握在决策者手中,使其能够作出任何他认为合适的决定的工具。执法实践中,有些侵犯相对人权益的“顶格处罚”行为,是由于政府部门制定的规范性文件中越权错位等规定造成的[9](P170),而行政机关往往将这些规范性文件(俗称“红头文件”)作为行政行为的直接依据。如果允许违法的“红头文件”被强制实施,政府会信誉下跌乃至信誉丧失,这样的政府信誉越高,对社会、对公民的危害越大[12](P290)。如案例1中的“六个一律”以及案例2中的“通告”,皆是如此。

因而,笔者建议从源头进行治理,借助合法渠道让公民、法人对“红头文件”的合法性提出质疑,让“红头文件”受到公开、公平、公正的审查[12](P290),即是本文中所指的对行政机关实施“顶格处罚”所依据的规范性文件进行审查。事实上,2004年最高人民法院《关于审理行政案件适用法律规范问题的座谈会纪要》就已经提出,可以在裁判理由中对具体应用解释和其他规范性文件是否合法、有效、合理或适当进行评述。但法院对规范性文件进行审查和评价的合理性一直遭到质疑。此次《行政诉讼法》的修改,为规制行政机关制定的规范性文件铺设了“绿色通道”。修改后《行政诉讼法》第53条第2款、第64条规定,法院在审理行政案件的过程中,可以一并对提出请求的规范性文件进行审查,经审查认为其不合法的,不作为认定行政行为合法的依据,并向制定机关提出处理意见。《行政诉讼法》的修改为法院对规范性文件附带性审查提供了法律依据,据此,法院可以对规章以下的规范性文件是否合法进行审查以及评述,从源头上规范行政机关的权力来源。

正如前文所述,“顶格处罚”的执法依据大多违反了上位法所设定的行政处罚裁量幅度,属于不合法的规范性文件。从我国行政诉讼的现状来看,法官既然有权对规章以下的规范性文件的合法性进行判断,实际上也就拥有了对规则制定和适用的裁量权进行司法控制的权力[13]。通过司法权对“顶格处罚”的执法依据进行审查,不失为治理乱执法滥执法的一剂良方。

(二)将审判的触角深入到行政权行使的内部,对“顶格处罚”进行实质审查

孟德斯鸠等先哲曾经指出,权力有滥用的趋势,权力如不加制约,必然滥用,这是历史的经验[14](P154)。一般权力尚且如此,行政裁量权无疑更是这样。正是基于行政裁量正义的“善”的价值和可能的“恶”的副作用并存,韦德提出,法治并不要求消除广泛的行政裁量权,但法治要求控制行政裁量权的行使[15](P388)。现在的问题在于,对行政裁量权如何规制,如何制约?在规范和控制行政裁量权方面,制定法的作用是有限的,因为制定法既然赋予了行政机关裁量权,它就不可能再对授权行政机关裁量处置的事务作进一步更具体明确的规定,或更进一步制定裁量基准式的规则。否则,就会出现上文所列案例中的情形,行政机关通过内部规定大加压缩行政裁量空间,直至裁量空间不复存在,“顶格处罚”实则消灭了行政裁量权。因此,笔者尝试通过司法路径对“顶格处罚”进行规制。无论是英国法官在对行政裁量进行司法审查中确立的越权无效原则及合理性审查标准,还是美国法官依据《联邦行政程序法》来把握对行政裁量行为的司法审查强度和标准;无论是德国行政法中对于行政裁量与不确定概念的严格区分以及具体运用中对比例原则的推崇,还是法国行政法中通过独立行政法院体系及行政诉讼来推进对行政裁量行为的司法审查制度,域外行政法治的发展实践多将社会管理中的行政裁量纳入司法审查领域并不断创设和丰富其审查规则。回到中国的社会背景与司法实践,通过司法权来规制行政权中的行政裁量确可展开。

然而,需要正视我国行政审判的现状。当前我国行政诉讼制度在对行政裁量的审查标准上不周延,学理上的认同与实务上的操作不甚契合、不完全一致。有些案件的确从学术认识上看应当属于滥用职权或者是明显不当,但是,由于无法从立法和司法解释上得到有效呼应,法院也不敢“造次”、不宜轻举妄动,直接援引学术上的理论知识进行判案[16]。从行政案件的审判结果看,在新《行政诉讼法》实施之前,适用修改前的《行政诉讼法》第54条“滥用职权”以及“行政处罚显失公正”的判决标准,作出撤销判决或者判决变更的情况极为少见①参见霍振宇《行政裁量之司法审查——立足于行政审判实践的考察》,作者在文中据其在审判机关的行政审批工作经历指出,“面对行政机关滥用裁量权的现象,法院却裹足不前,依旧停留在照本宣科的所谓‘合法性审查’的位置”。参见沈岿《行政诉讼确立“裁量明显不当”标准之议》,沈岿教授在实证分析的基础上对滥用职权可以作为审查行政裁量的重要标准之说提出质疑。。从行政案件的审理及合议过程看,多数法官对于行政裁量问题的审查处于一种集体无意识的局面,要么对于法律规范中设定的裁量空间视而不见;要么认为行政裁量是行政机关的自治领域,法院不应当干预。即便认识到行政裁量问题的存在,也往往有意回避审查,或者转换为事实、程序、法律适用等问题进行处理。可以说,我国《行政诉讼法》自1999年实施至今,行政裁量的司法审查实践并未取得多少具有实质意义的进展①郑春燕教授把法院援用“滥用职权”判案少的原因归结为,“滥用职权”本身具有主观的道德非难性。第一,“滥用职权”标准具有主观贬义性。“滥用职权”的认定主要考虑行政机关主观上的轻率和恣意妄为,具有明显的道德否定性评价,日益引起行政机关对法院判决的抵触情绪。第二,“滥用职权”标准会导致主观替代性。即使法官在适用“滥用职权”条款时并未受制于主观贬义性可能产生的负面效应,对“滥用职权”约定俗成的理解也要求法官深入到作出行政行为的行政人的内心,确认有无存在违法的“故意”,有无出于“小集团利益和个人利益”的考虑。由于行政机关在作出行政行为时并不会明确地宣告相应的动机与目的,且行政人的内心活动通常难以形式化为客观的证据,因此法官对“故意”的探知,在很大程度上就转变为法官将自己内心确信的行为动机与目的,认同于行政机关作出行政行为的动机与目的。“滥用职权”标准追求“故意”的主观主导特征,决定了法院在运用该条款开展司法审查时,容易逾越司法与行政的权力分立界限,代替行政机关作出判断。参见郑春燕《运作于事实与规范之间的行政裁量》,浙江大学法学院2006年博士学位论文。。

修改后的《行政诉讼法》第70条的规定,对滥用职权、明显不当的行政行为予以撤销或者部分撤销,并可判决被告重新作出行政行为。第77条规定,行政处罚明显不当,或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的,人民法院可以判决变更。此次立法修改,多次强调对“明显不当”行政行为的规制。正如前文所述,鉴于“顶格处罚”属于滥用职权、明显不当的行政行为,其理应受制于《行政诉讼法》第70条、77条的规定。由于更为疑难、复杂的问题隐藏在行政裁量层面,只凭借形式合法性审查技术,已经很难承载行政诉讼的制度需求,对行政的司法控制成效也将大打折扣。因此,有必要把司法审查的触角深入到行政权行使的内部,对行政行为进行有效而适当的实质合法性审查。行政裁量的司法审查无疑就属于这种实质审查范畴,需要在价值层面考量与权衡,进行利益取舍,这就要求有更加高超的司法技艺,以促使行政权的行使从形式合法迈向裁量正义。

四、结语

行政国家的出现和政府职能的扩张使得我们无法做到如传统法治主义者所主张的严格控制行政裁量权,然而行政裁量权的存在已经被广泛接受,但过度且不受限制的裁量权给行政国家造成的合法性危机仍然引起了学界深深的忧虑。“顶格处罚”便是行政自由裁量极端化的一个例证。戴维斯教授指出,不要反对行政裁量权,而要反对未被适当限定、建构和制约的裁量权[17](P27)。笔者撰写此文更深层次的考虑是,以2015年5月1日新颁布实施的《行政诉讼法》为契机,在充分发挥行政裁量权良性作用的基础上,思考如何有效防止其非理性行使。尽管文中所提到的三个案例属于极端现象,然而放眼行政权的行使,可以看出在规则制定和要件裁量领域可能存在裁量权滥用问题,甚至导致明显不当行政行为的出现。于是,笔者建议,将司法规制的视野扩展至行政裁量的一般领域,裁量权可以出现在行政执法的各个阶段和领域,我们不应拘泥于某种概念框架,而应努力反思实践,控制住可能导致专断的裁量因素。此次《行政诉讼法》的修改为行政裁量中出现的种种问题提供了可参照的解决路径,借助司法权来规范和控制行政权,这个问题还有赖于实务界和学界不断地探索和实践。

[1]俞子清.行政法与行政诉讼法学[M].北京:法律出版社,2001.

[2][德]哈特穆特毛雷尔.行政法学总论[M].高家伟.北京:法律出版社2000.

[3]解志勇.行政诉讼调解[M].北京:中国政法大学出版社,2012.

[4]刘宗德.行政法基本原理[M].台北:学林文化事业有限公司,1998.

[5]薛丽傅.行政行为司法审查基本制度[M].成都:西南交通大学出版社,2011.

[6]王锡锌.自由裁量权基准:技术的创新还是误用[J].法学研究,2008,(5).

[7]王天华.裁量标准基本理论问题刍议[J].浙江学刊,2006,(2).

[8]沈岿.行政诉讼确立“裁量明显不当”标准之议[J].法商研究,2004,(4).

[9]信春鹰.中华人民共和国行政诉讼法释义[M].北京:法律出版社,2014.

[10]沈福俊,邹荣.行政法与行政诉讼法学(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2013.

[11]杨建顺.行政裁量的运作及其监督[J].法学研究,2004,(1).

[12]袁曙宏.中国法学家自选集/社会变革中的行政法治[M].北京:法律出版社,2001.

[13]刘艺.论我国行政裁量司法控制模式的构建[J].法学家,2013,(4).

[14][法]孟德斯鸠.论法的精神[M].张雁深.北京:商务印书馆,1961.

[15]H.W.R.Wade,Administrative law,Oxford University Press,1988.P388.

[16]周佑勇,邓小兵.行政裁量概念的反省与重构[A].中国法学会行政法学研究会.中国行政法之回顾与展望——“中国行政法二十年”博鳌论坛暨中国法学会行政法学研究会2005年年会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2006.

[17][美]肯尼斯·卡尔普·戴维斯.裁量正义[M].毕洪海.北京:商务印书馆,2009.

(责任编辑 周吟吟)

施蕾(1985—),女,华东政法大学研究生教育院2014级博士研究生,研究方向是宪法学与行政法学。

D915.4

A

1671-7155(2016)02-0085-06

2016-01-06

——宁波市公安局海曙分局工作侧记