我国公共福利差距的测定及影响因素研究

白 贵

(内蒙古财经大学 财政税务学院,呼和浩特 010070)

我国公共福利差距的测定及影响因素研究

白贵

(内蒙古财经大学财政税务学院,呼和浩特010070)

[摘要]社会成员享受社会成果分配的渠道主要包括个人收入分配和社会公共福利分配。公共福利作为再分配领域的重要内容,其重要职能是实现公平分配,调节以个人收入分配为主的初次分配中的不公平现象。十一届三中全会以来,中国城乡居民之间的公共福利分配得到了有效的改善,但是,在我国社会经济生活中的不平等现象也越来越严重,不仅存在着居民收入分配的差距,也出现了公共福利分配差距的不平等现象。然而针对公共福利领域的不均衡现象,尤其是对公共福利差距程度的定量分析不够,本文通过建立综合反映公共福利分配的量化指标体系,主要包括基尼系数、洛伦茨曲线、泰尔指数等公平性量化指标,来测定我国公共福利的地区之间、城乡之间等方面的差距程度。

[关键词]公共福利;分配差距;基尼系数;泰尔指数

一、建立公共福利差距测算指标体系及模型

(一)公共福利差距测算指标体系设计的原则

1.可得性原则。本文采用的相关数据、指标应当是通过公开途径能够得到的,而且,绝大多数来源于官方公布的相关统计资料。

从实证分析研究的角度来看,数据、指标应当尽可能细化,越精细越好。但是考虑到我国的现实情况,一些细化的数据难以得到。例如,县一级的细化数据很难搜集。一方面是受当前经济社会发展水平以及技术水平的制约,相关经济管理部门难以并且也没有对相关数据进行统计;另一方面则是受有关部门政务公开程度的制约,一些应当公开并且有相关统计资料的信息并没有向公众公开,其中预算透明化是政务公开的核心,这要受到我国法制化进程的制约。这两方面的原因使我们在进行相关实证分析时,必须要考虑数据的可得性。能够得到数据是进行实证研究的前提,从数据的实际性角度出发来对实证进行分析,可得性是指标体系选取的首要原则。

2.客观性原则。有关数据、指标同时也应当是客观的,而不是由个人主观评价得出的。理论上由居民个人评价、打分得出的数据似乎更加合理,但是基于以下几点考虑,客观数据更加合理。第一,让居民个人进行评价、打分需要随机抽样,但是随机抽样成本很高,并且随机性难以保证。如果抽样的随机性不能保证,研究结果的实用性要大打折扣。第二,对现有的社会公共福利差距进行测算需要相关的专业知识,但是我国居民目前的知识水平与知识结构恐怕不支持这样的抽样调查。第三,评价的主观性会导致研究结果误导实践。

假如采用问卷法进行实地调查,兴安盟居民对当地公共福利水平的评价未必低于鄂尔多斯市居民对鄂尔多斯市公共福利水平的评价,这是否能说明兴安盟的公共福利水平真的达到鄂尔多斯的水平?仅仅从数据分析的角度来看,应当认为已经达到,但是这样的结论显然十分荒谬。经济学中的“Easterlin悖论”指出经济增长不一定使人们的幸福感增加,Oswald在1997年采用问卷调查的方式对发达国家居民的满意度进行了调查,结果表示经济增长对人们的幸福感几乎没有促进作用,从而验证了这一悖论。不否认这些研究具有一定的学术价值,但是如果采用主观数据来指导实践,难免会使人们认为提高社会福利不必去关注经济发展等比较荒谬的结论。本文选取的指标体系遵循客观性的原则,这也是本文选取指标时应该遵循的一个重要原则。

3.真实性原则。进行研究分析应该根据所搜集到的数据进行真实的实证分析,这样得出的结果才有意义。因此要根据真实的数据以及本着真实的原则进行分析,这样才可以实际发生的数据为依据,如实反映当前各个指标的状况和成果。因此在本文的数据选取及采用所采取的数据进行的分析做到真实可靠,可以真实反映存在的问题并做出正确决定。

不同地区有不同特点,因此评价指标要根据实际情况来制定,应当能够真实反映内蒙古本地区的情况。一些东部地区适用的指标在内蒙古未必适用,例如,内蒙古与东部发达地区的一个明显不同之处就是地广人稀,特别是农牧区。人口密度低会导致一些人均指标非常高,甚至大大超过东部地区,如果就此来说明内蒙古的社会福利水平已经超过东部地区,显然是不正确的,因为地广人稀的农牧区社会福利的提供成本十分高。此时简单用一些人均指标未必能够说明问题。

4.代表性原则。这个原则主要是针对本文所涉及的相关指标的选取,由于指标体系涉及方方面面,不可能面面俱到、全部涉及,因此本文就选取了有相对代表性的地方数据,通过建立公共福利差距的测算指标体系进行实证分析。

由于本文涉及的经济指标非常多,不可能一一列举,因此选取的指标应当与公共福利直接相关,并且具有一定的代表性,特别是与当前存在的问题比较重要的相关社会福利领域方面。因此数据的选取具有代表性也是本文指标体系选取所应该遵循的一个更为重要的原则。

(二) 公共福利差距测算指标体系的设计

1.衡量社会福利水平的指标。在衡量社会福利水平方面,有投入(财政支出)和产出(实际结果)两个大方向,理论上采用产出指标更加合理。但是目前我国并没有建立起完善的绩效预算评价体系,相关数据难以得到。

我国目前还是一个发展中国家,财政在公共福利方面的投入是总体不足的,而内蒙古又处于我国的西部地区,加强财政投入的紧迫性更加明显。因此采用投入指标来衡量,既是基于现实的考虑,又是出于科学的角度。

本课题采用人均财政性福利支出来表示公共福利水平,用公式表示即:

人均财政福利支出①= 人均教育支出+人均科技支出+人均医疗卫生支出+人均社会保障支出+人均环保支出+人均农业支出。

2.衡量差异程度的绝对量指标

(1)极差

极差是一个样本中的极值之差,它反映的是离散程度的边界,即离散的最大程度,极差越大,离散的范围越大。如下公式所示:

R=Vmax-Vmin

(1)

其中,R表示极差,Vmax表示样本最大值,Vmin表示样本最小值。

(2)标准差

标准差反映的是样本当中各观测值对样本均值的偏离程度,均值相同的样本,标准差越大则样本当中个体的差异程度越大。如下公式所示:

(2)

(3)衡量差异程度的相对量指标

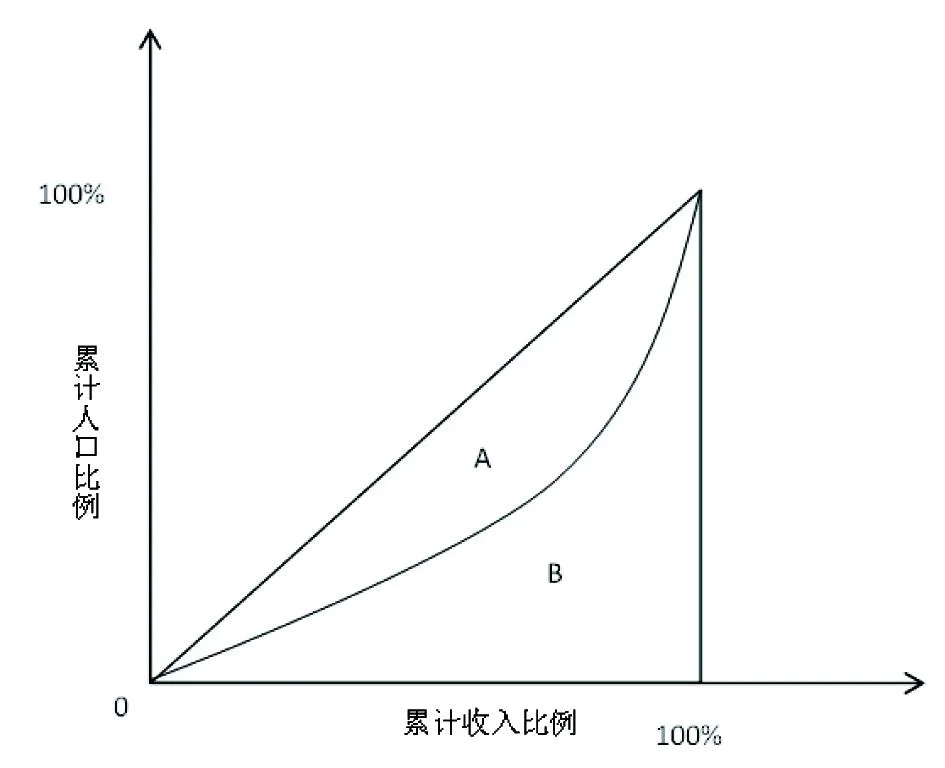

①基尼系数。基尼系数是意大利经济学家基尼(Gini)提出的一个用来衡量收入分配差异程度的指标,它表示全部居民收入中,不平均分配的份额占全部居民收入的比重。基尼系数越高,收入分配的差异程度越大。基尼系数可以广泛应用于差异程度的衡量,不仅仅是用来衡量收入分配状况。具体如图1所示。

图1 基尼系数与洛仑兹曲线

但是上述基尼系数算法是理论上的算法,实际工作中难以操作,关于实际工作当中基尼系数如何计算,相关讨论很多,但是其主要思路基本一致。本课题采用的算法是国家统计局在计算我国居民收入基尼系数时的算法 ,公式如下所示:

(3)

Wi和Pi是指将盟市按人均财政福利支出由低到高进行排序,第i个盟市的人均财政福利支出占所有盟市人均财政福利支出之和的比重(即Wi),第i个盟市的人口占自治区总人口的比重(即Pi)。G代表的是自治区12个盟市的人均财政福利支出水平的基尼系数,而不是通常用来衡量居民收入分配状况的基尼系数,它反映的是自治区12个盟市之间人均财政福利支出的差异程度,也就是公共福利的差距。

②泰尔指数

泰尔指数是利用信息理论中熵的概念来衡量差异程度的一个指标,它的优点是可以对差异的来源进行细化分解,将总体的差异程度分解为地区内部差异程度和地区之间差异程度。

经济分析中常用的泰尔指数有两种计算方式,分别以收入(或支出)水平或人口为权重,其计算公式分别为如下:

(4)

(5)

其中,Tt是以支出为权重计算的泰尔指数,Tl是以人口为权重计算的泰尔指数,TB表示区域之间的差异程度,TW表示区域内部的差异程度,yi表示第i个地区支出占自治区支出的比重,pi表示第i个地区人口占自治区支出的比重。同理,j表示i地区内部的j地(如市)的有关情况。

③变异系数

图2 我国公共福利差距变化趋势图

变异系数为样本的标准差与均值之比,用变异系数来比较均值不同的样本之间的差异程度比绝对值指标要更加科学。如下公式所示:

(6)

二、我国公共福利差距的测定

(一)我国公共福利差距的总体状况

从绝对值表来看,我国31个省级地区间的公共福利差异程度是不断扩大的。2002年到2011年的10年间,标准差扩大了50多倍,极差扩大了将近10倍。

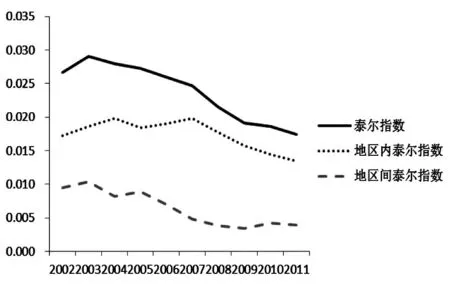

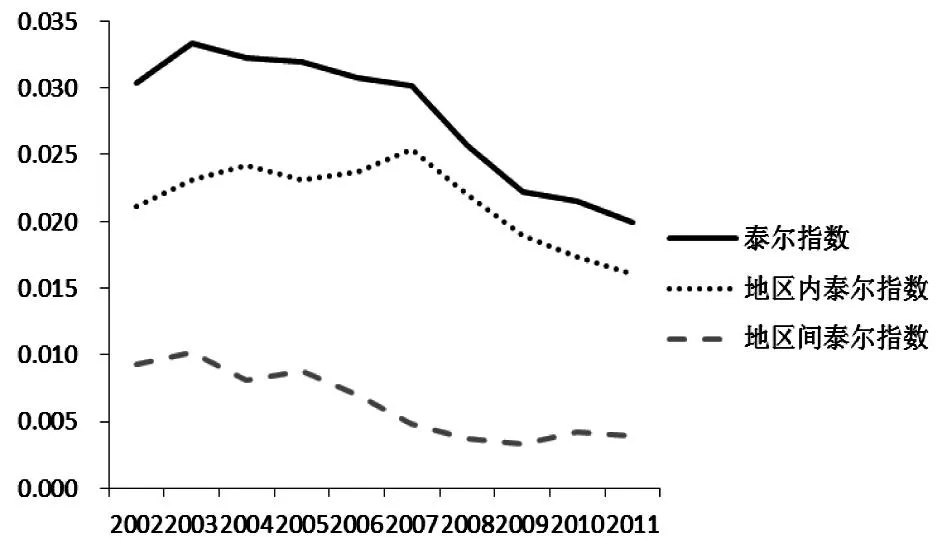

从相对指标来看,不能简单得出我国的公共福利差距逐渐变化的结论。因为从基尼系数和泰尔指数两个指标来看,我国公共福利差距近10年来总体是下降的;但是从变异系数来看则不然,变异系数在近10年来是一直保持上升的。变化趋势见图2。

表1 我国2002-2011年公共福利差距总体情况

(二)各项福利支出的差异程度

以基尼系数来衡量差异程度,2002年以来基尼系数有所波动但总体略有下降。在具体各项支出当中,科技支出的基尼系数虽然略微下降,但是2011年仍然高达0.492;农业支出的基尼系数也有所上升;医疗支出基尼系数下降幅度较为明显;教育支出和社保支出的基尼系数都有所下降,但幅度并不高。详见表2。

表2 各项福利支出的基尼系数

(三)我国地区间公共福利差距状况

按照地理位置、经济发展程度,本文将我国31个省、市、自治区划分为沿海地区、东北地区、中部地区、西部地区等区域,其中沿海地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南共10个省市;东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁3个省;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南共6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆共12个省市自治区。分别以人口为权重(Tl)、以支出为权重(Tt)测算泰尔指数,结果如表3、表4,图3、图4所示。

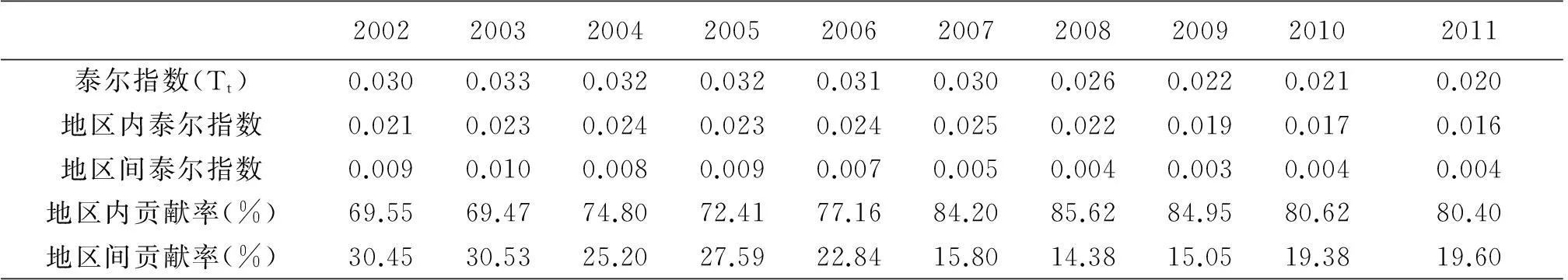

表3 以人口为权重③的泰尔指数测算结果

表4 以支出为权重④的泰尔指数测算结果

图3 以人口为权重的泰尔指数趋势图

图4 以支出为权重的泰尔指数趋势图

通过图3、图4可以看出,两种测算方式得出的变化趋势具有高度的一致性,因此可以认为结果是可靠的。总体上看泰尔指数是下降的,地区内泰尔指数和地区间泰尔指数也是总体下降的。

通过泰尔指数的分解可以看出,我国公共福利差距主要由地区内部的差异造成,即东部地区、东北地区、中部地区、西部地区内部各个省份之间的公共福利差距在总体公共福利差距当中占比最大,近5年已经达到80%。而地区之间的公共福利差距不仅占比不大,而且还在缩小。

(四)不同支出项目对公共福利差距的影响程度

前文对我国公共福利差距的总体状况、各项福利支出的差异程度、地区内部以及地区之间的公共福利差距状况进行了分析。由于公共福利水平取决于各项公共福利支出水平,因此各项公共福利支出在地区间的差距构成了公共福利在地区间的差距,下面分析各项福利支出的差异程度对总体公共福利差异程度的影响。

本文采取的测算方法为Shorrocks在1982年提出的分解算法,其优点在于经过Shorrocks分解之后的结果不存在交叉项。首先,按本文的计算口径将总体福利支出分解为七项(2002-2006年)为五项,2007-2009年为六项)具体支出;其次,计算出人均福利支出的方差以及各项福利支出的人均值与人均福利支出的协方差;最后,上一步计算出的协方差与方差的比值即该项福利支出的差异程度对公共福利差异程度的贡献率,也就是影响程度。用公式表示即:

Si表示第i项福利支出的差异程度对公共福利差异程度的贡献率,xi为第i项福利支出,x为总体福利支出,cov表示协方差,δ2表示福利支出的方差。结果见表5所示。

表5 各项福利支出的差异情况

教育支出、社保支出、农业支出三项支出的差距对我国公共福利差距的贡献率最大,每年都在60%以上。其中,教育支出差异程度的贡献率已经大幅度降低,但是仍然能占到20%以上。农业支出差异程度的贡献率上升幅度较为明显,从2002年的13.24%上升到2011年的25.76%。社保支出基本保持稳定,在20%上下浮动。在其他贡献率不是太高的支出项目中医疗支出贡献率下降较为明显。

值得注意的是,住房保障支出上升速度很快,但是由于我国从2010年才开始统计这项数据,因此目前仅仅靠两年的数据还较难下结论,但是应当引起关注。

(五) 我国城乡间公共福利差距的测定

城乡之间公共福利差距主要体现在教育、基础设施、医疗卫生等方面,下面逐项进行分析。

1.城乡教育经费投入差距测定

义务教育是公共福利当中教育福利的主要内容,义务教育对于国民素质的提高、国家的长远发展具有基础性的作用。相对于高等教育,义务教育的基础性更强,更加依赖于国家财政资金的投入。

影响义务教育福利水平的因素很多,如师资力量、硬件设施、办学理念、经费投入水平等,以生均教育经费支出水平为衡量指标,对城乡义务教育水平的差距进行分析。因为生均教育经费投入水平是影响义务教育水平最基础、最重要的因素,师资力量、硬件设施等其他因素都要通过教育经费来保证,并且相对于其他指标,经费投入水平量化处理更容易、更科学。

通过分析可知,城乡之间义务教育水平的差距是客观存在的,农村的义务教育相对落后。其中,三个农村教育相对水平指标表示的是农村某项生均教育支出数与全国该项生均教育支出数的比值,该指标数值越高,城乡差距越小,若该项指标为1,则城乡之间的生均支出水平相同。

表6

普通小学生均教育经费支出(元)农村小学生均教育经费支出(元)农村小学教育相对水平普通初中生均教育经费支出(元)农村初中生均教育经费支出(元)农村初中教育相对水平农村义务教育相对水平20041561.421326.3184.94%1925.431486.6577.21%80.67%20051822.761572.5786.27%2277.321819.9279.91%82.74%20062121.181846.7187.06%2668.632190.3382.08%84.28%20072751.432463.7289.54%3485.092926.5883.97%86.43%20083410.093116.8391.40%4531.834005.7888.39%89.68%20094171.453842.2692.11%5564.665023.5190.28%91.06%20104931.584560.3192.47%6526.735874.0590.00%91.06%20116117.495718.9693.49%8179.047439.490.96%92.04%

数据来源:根据历年《中国教育经费统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》整理而得.

从表6可以看出,城乡之间义务教育水平的差距是不断缩小的,2004年以来农村义务教育相对水平不断提高,2004年刚超过80%,2011年已经达到92.04%,即2011年农村义务教育的水平相当于全国平均水平的92.04%。分教育阶段来看,农村小学教育的相对水平始终高于农村初中教育相对水平,但是农村初中教育的相对水平也已经超过90%。

从2006年春季学期开学起,国家免除了西部地区农村义务教育阶段学生的学杂费,同年9月1日起施行的新修订的义务教育法明确规定国家将义务教育全面纳入财政保障范围;国务院和地方各级人民政府将义务教育经费纳入财政预算,及时足额拨付义务教育经费。

从2007年开始,对农村义务教育阶段贫困家庭学生免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费的“两免一补”政策向全国全面推开。

从2008年春季学期起,我国在北京、天津、上海等16个省区市和5个计划单列市进行免除城市义务教育学杂费试点。从2008年秋季学期起,在全国范围内免除城市义务教育阶段学杂费。自此,城乡义务教育阶段的学杂费全面免除。

可以看到,从2006年开始,国家采取了一系列措施来促进城乡义务教育的均衡发展。同时可以看到,这些政策的着力点放在了西部放在了农村。从2006年开始,农村的义务教育相对水平开始明显提高,2006年到2008年之间的提升速度最快。详见图5。

图5

2.城乡基础设施差距测定

基础设施是为经济社会以及居民生活提供公共服务的相关设施,基础设施是保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统,是公共福利的重要内容。

在诸多基础设施当中,公路占据重要地位,它是其他基础设施的基础和先导。因为修建其他各种基础设施,人员、物资等都要依靠交通运输到达建设地,而我国绝大多数农村地区是不沿海、沿河的,在我国广大的农村地区生产运输和生活出行主要依赖公路交通,因此农村公路建设在完善农村公共设施当中具有基础性和先导性的地位。让城乡之间的人员、物资能够顺畅地相互往来是农村经济发展的重要保证。

按照新政等级划分,我国的公路可以划分为国道、省道、县道、乡道和专用公路,农村公路包括县道、乡道和村道。农村公路里程占我国公路通车里程的80%以上,将近90%。99%以上的乡镇和村庄都通了公路。虽然在公路的等级上城乡之间存在一定的差距,但是至少已经解决了有无的问题。

表7⑤

年份国道(万公里)省道(万公里)县道(万公里)乡道(万公里)村道(万公里)专用公路(万公里)通公路的乡镇占全国乡镇比例通公路的建制村占全国建制村比例农村公路里程比重200613.3423.9650.6598.76153.25.898.30%86.40%89.03%200713.7125.5251.4499.84162.155.7198.96%88.24%88.88%200815.5326.3251.23101.11172.16.7299.24%92.86%88.57%200915.8526.651.95101.961836.7299.60%95.77%88.81%201016.426.9855.4105.48189.776.7799.97%99.21%88.99%201116.9430.453.36106.6196.446.999.97%99.38%88.27%201217.3431.2153.95107.67206.227.3799.97%99.55%88.34%

数据来源:根据历年《公路水路交通行业发展统计公报》整理而得.

从表7可见,农村公路的里程在2006年到2012年间大幅度提高,县道、乡道、村道通车里程总计增加60多万公里,而同时期国道和省道通车里程增加不到15万公里。我国绝大多数的乡镇和建制村已经通了公路,广大农民的最基本的公共交通需求初步得以保证,但是位于西藏的极个别自然环境险恶的农村尚未通公路,下一步应当彻底解决个别农村不同公路的问题,除了直接修建公路,也可以通过扶贫搬迁的方式解决。

同时应当看到,村村通公路只是初步保障了农村居民的公共交通福利,因为“村村通”并不是“家家通”、“户户通”。在财力允许的范围内,可以适当加大对农村公路的投入力度,在“村村通”的基础上进一步实现户户门口通公路,这既可以在当前经济形势低迷的情况下拉动投资需求,又为农村经济的发展解决了基础设施的问题。在农村公路建成之后,要重视道路的维护,一些基本的巡查、清扫等简单但是需要大量人力的工作,可以在道路所在村就近招募村道养护人员,既可以使农村公路得以长久使用,又能解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。

3.城乡医疗卫生资源差距测定

医疗卫生对于保障人民群众的身体健康以及提高生活质量起着重要作用,但是长期以来卫生资源是高度集中于城市的,无论是从卫生经费的角度还是从卫生资源配置的角度来看都是这样,农村公共卫生服务严重短缺。

从卫生费用的角度来看,城乡卫生费用的差距是在不断拉大的,从2000年1.34倍的差距扩大到2009年的3.38倍。从人均卫生费用的角度来看,差距略有缩小,但是直到2011年城乡之间仍然有3倍以上的差距。

表8⑥

年份卫生总费用(亿元)城乡卫生费用(亿元)人均卫生费用(元)城市农村城乡比全国城市农村城乡比20004586.632624.241962.391.34361.90813.70214.703.7920015025.932792.952232.981.25393.80841.20244.803.4420025790.033448.242341.791.47450.70987.10259.303.8120036584.104150.322433.781.71509.501108.90274.704.0420047590.294939.212651.081.86583.901261.90301.604.1820058659.916305.572354.342.68662.301126.40315.803.5720069843.347174.732668.612.69748.801248.30361.903.45200711573.978968.702605.273.44876.001516.30358.104.23200814535.4011251.903283.503.431094.501861.80455.204.09200917541.9213535.614006.313.381314.302176.60562.003.87201019921.351490.062315.48666.303.4820111801.222695.10871.603.09

数据来源:根据2000-2011年《中国卫生统计年鉴》、《中国统计年鉴》整理而得.

可以看到,2007年之后城乡之间卫生总费用之间的差距以及人均卫生费用之间的差距是逐渐缩小的。与我们的结论相似的是,中国社会科学院发布的2012年《中国药品市场报告》认为,2007年到2010年间,城乡医疗资源的差距在缩小,财政对医疗卫生的投入应当向农村倾斜。

从卫生资源的角度来看,城乡之间的差距略有上升。以每千人口卫生技术人员、每千人口执业(助理)医师、每千人口注册护士为指标,测算他们在城乡之间的比值,以此来表示城乡差距,这些指标在2000年到2011年之间都有不同程度的上升。

表9

年份每千人口卫生技术人员每千人口执业(助理)医师每千人口注册护士全国城市农村城乡比全国城市农村城乡比全国城市农村城乡比20003.635.172.412.151.682.311.171.971.021.640.543.0420013.625.152.382.161.692.321.171.981.031.650.543.0620023.411.471.0020033.484.882.262.161.542.131.042.051.001.590.503.1820043.534.992.242.221.572.181.042.091.031.630.503.2320053.575.822.692.161.602.461.261.951.062.100.653.2320063.666.092.702.261.632.561.262.031.102.220.663.3620073.766.442.692.391.622.611.232.121.192.420.703.4620083.926.682.802.391.672.681.262.131.272.540.763.3420094.157.152.942.431.752.831.312.161.392.820.813.4820104.377.623.042.511.792.971.322.251.523.090.893.4920114.587.903.192.481.823.001.332.261.663.290.983.36

数据来源:根据2000-2011年《中国卫生统计年鉴》、《中国统计年鉴》整理而得.

可见,城乡之间每千人口医疗卫生人员数量还存在一定的差距,从城乡比可以看到,这种差距并没有缩小的趋势,还在不断拉大。应当加强农村基层卫生人员队伍建设,为农村培养高水平的卫生技术人才。乡村医生对于保障农村居民的健康发挥着重要作用。但是乡村医生的个人收入较低、待遇无保障,导致乡村医生流失,并且中青年医生不愿意当乡村医生。应当切实保障对于农村居民公共卫生法律起到重要作用的乡村医生的生活待遇。

三、影响我国公共福利差距的因素分析

我国公共福利差距的影响因素主要有制度性、体制性、教育、医疗卫生、社会保障等因素。

(一)制度性、体制性因素

二元经济结构的体制是指城乡之间已由于人口流动受到严格制约而出现的一种分割状态的体制。我国自1955年颁布《中华人民共和国户口管理条例》开始,就将全国人口划分为农民和市民。户籍成为决定城乡居民身份、地位和福利的重要标准,直接导致我国城乡居民在获取收入及公共福利方面的起点十分不公平。自20世纪90年代以来,我国城乡二元经济结构转换严重滞后,导致了农民收入增长缓慢,城乡差距及公共福利差距进一步扩大。

我国的公共福利差距,是由于中国旧的制度体系局部沉淀和新的制度体系尚未建立完善的制度变迁的特殊过程所导致的结果。城乡二元经济结构体制导致我国农民在教育、医疗、养老、劳保、福利、公共福利设施等社会待遇上严重不公平,在就业、收入分配等经济待遇上不平等,这些不公平、不平等更进一步加剧了农村居民在未来获取收入的能力与机会与城镇居民形成了差距。对此,中央政府十分重视农村公共福利制度建设,采取了诸如新型农村合作医疗制度等一系列缩小城乡居民公共福利差距的政策措施。

(二) 教育、社会保障等对公共福利差距的影响

1.教育机会不均等。教育机会均等是指全体公民享有同等的受教育的权利义务和机会,以客观、公正的态度来对待受教育者,运用科学的方法和标准来教育每个公民。目前我国教育机会的不均等主要表现在城乡之间教育的不公、男女之间教育机会的不公、地区之间教育机会不公、各阶层群体之间教育机会不公、各校级之间的教育机会不公等等。虽然我国各级政府对教育的投入不断增加,但国家财政性教育经费占GDP的比重一直较低,不仅低于大多数发达国家,而且低于部分发展中国家。财政对教育的投入不足,严重制约着教育条件的改善,特别是优质教育资源的扩展。在教育的软硬件投资上,我国农村地区以及西部地区表现出较为明显的不足。我国教育的各级财政投入的特点是:中央及省级政府集中了大部分财力,却只承担了小部分的农村义务教育经费,县乡政府掌握的财力较少,却负担主要的教育经费投入。

2.社会保障对我国公共福利差距的影响。社会保障在一定程度上可以使公共福利差距逐步缩小并提高社会稳定性。但是,我国城乡社会保障制度不统一。以医疗保险为例,农民工由于得了疾病而愈发贫穷,体现出社会保险享受上的相对不均等性。我国于2005年实施了农村医疗统筹保障制度,现实情况是,对于靠土地生存、困难的(孤寡老人)及患有大病的农民群体,按现在的统筹标准,不能解决其本身支付的部分。拥有城镇户籍居民,参与城镇养老保险(包含企业补充养老保险及城镇基本养老保险)的人口比例较高,而相同年龄段拥有农村户籍的人口中,参与养老保险的人数少。

较低的社会基本养老保险覆盖率必然导致未来庞大的老年人群体无法获得维持自己基本生活所需的退休金,他们将养老的责任让自己的子女负担或依靠社会救助。根据目前一家三口的家庭结构,那么未来两个年轻人就要负责赡养四个老人,由于养老金的缺失,增加了老年人的家庭负担,甚至对当前社会基本养老保险体系的正常运行产生严重的阻碍。很多人的收入低、工作不稳定,丧失了参加社会基本养老保险的机会。由于低收入,他们的生活质量会因为养老保险费的缴纳降低。因此,大力发展经济,扩大就业,普遍提高低收入人群的参保能力,是解决问题的主要对策。

应加快建立医疗保险(大病保险)、养老保险以及农业保险。以社会救助为例,应当尽快加强教育救助力度,“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”,还应当针对贫困家庭子女就学难的问题,给予充分的救助。同时可以停止其他政府主导型的社会救助。如果根据我国现阶段经济发展水平与基本国情,重构社会保障系统,那么社保体系中的优抚安置和社会福利在当前以至未来较长一段时期都可以置于次要地位。根据我国国情和国力,应对社会保障做出狭义而非广义的界定,这是确保社会保障可持续发展的迫切需要。较为明显的是,过去的城市社会保障水平相对较高,计划经济体制下的“单位制”基本上将“福利型”的社会保障覆盖到一个人的生老病死。为了与当前经济发展水平相协调,应适当调整城市社会保障水平。与城市的情况相反,我国当前的农村社会保障制度基本处于真空状态,农村居民被置于社会保障体系覆盖之外,所以当前完善社会保障制度的重中之重是建设农村社会保障体系,提高农村社会保障水平。更确切地说,应加快建立医疗保险(大病保险)、养老保险以及农业保险。

根据目前的情况,应当尽快开展针对公共福利需求的调查工作,评估国家及社会各界的所能承受的程度,以及传统福利制度的各项分工及其职能。以此为基础,根据各地方人口数量和结构以及经济与社会发展的状况,用定量及定性研究方法分析公共福利服务需求,科学合理、因地制宜地制定符合当地实际情况的公共福利事业发展的总体规划,最理想的国民经济和社会发展的总体规划中应包含儿童、老年人、残疾人不同对象的总体规划。应当建立完备的法律体系以保证公共福利制度的正常运行,使其运行有章可循,有法可依,真正成为维护社会运行的“安全网络”。但是,在我国目前的状态下,公共福利在立法上依然存在着一些问题:首先,公共福利相关的法规与制度建设存在严重的滞后问题,例如社会津贴、教育福利、儿童福利及住房福利等均存在法律规范上的缺失,福利制度的建设主要受部门政策的影响;其次,有关福利问题同其他社会政策相混合,例如妇女福利等同劳动保护相联系,但实际农村女工等并不包含在这范围之内,所以只能作为劳动保护范畴;最后,有关公共福利事务管理和监督的法规政策尚存在模糊性等。

所以,在对传统公共福利制度的改造问题上,首先应对现行的法律法规及政策进行针对公共福利法律制度系统化、专门化的改造。在福利法制建设问题上,既可以参照《中华人民共和国残疾人保障法》的方法,同时颁布多部福利法,还可以以制定综合性公共福利法为基础,制定出较为完善的与各项福利政策相配套的法律规章制度。另一方面,还应当加快公共福利机构行业性规范的研究制定,例如服务标准、建设标准及等级标准等,使公共福利机构可以在法律的保障下进行管理和服务,同时保障福利机构和服务对象双方的合法权益。

(三)我国公共福利分配差距的财政分配政策影响因素

造成公共福利分配差距的原因是多方面的,既有经济发展演进方面的客观原因,又有政府政策取向偏颇的主观原因。其中,财税分配政策对我国公共福利差距的产生和拉大起了重要的影响作用。公共财政政策必须关注社会中个人的福利,公共财政政策的目标是为了谋求最大的公共福利。在公共财政政策的制定过程中,就应该考虑公共产品提供,如公共交通、社会保障等。我国公共产品供给不足,远远不能满足社会公共需要。比如我国农业基础设施投入不足,教育支出占GDP比重偏低,教育投入不足,社会保障水平低等问题。

1.财政支农投入不足

世界各国普遍实行支农的财政政策,在我国现实社会经济中,财政对农业的支持不够。据统计资料显示,1996-2004年,财政支农资金占农业总产值的比重平均为6.7%,低于发展中国家5个百分点,低于发达国家23-43个百分点。进入20世纪90年代以来,虽然国家财政性支农资金从1990年的307亿元增加到2004年的2357亿元,但是,财政支农资金占财政支出比重却是下降的,从1990年的9.2%下降到2004年的8.28%;2004年至2010年,中央财政支持“三农”投入从2626.2亿元增加到8579.7亿元,年均增长21.8%;2011年中央财政“三农”支出达到10408.6亿元,增长21.3%,2012年中央财政用于“三农”的支出合计12387.64亿元,增长18%,2013年中央财政用于“三农”的支出安排合计13799亿元,增长11.4%。

2. 财政为城乡提供的公共产品不均衡

(1) 城乡居民受教育机会不均等。公共教育对于缩小公共福利差距发挥着重要的作用。因为教育的普及能够提高中低收入者的人力资本存量,增强他们的就业和收入能力。我国的教育存在“重城市,轻农村”的倾向,城乡在基础教育投入上的差别很大。城乡分割办学体制使农村儿童从上学初始就处于劣势,甚至有许多农村儿童、青少年得不到必要的教育机会,从而使绝大多数的农村适龄学生无缘参加高考,有的农村孩子为了上大学,要付出更艰辛的努力。另外,一般情况下,农民工子女常常进入不了城市优质公办学校就读,即便是进入了公办学校学习,民工子女们也常常感受到来自多方面的歧视。

农村学校的师资缺乏,优秀教师不断流向城市,除了城市优越的环境因素外,主要是由于农村教师工资福利差距大,绝大部分的农村教师生活比较清贫。农村基础教育的资金来源主要包括列入县乡财政支出范围的相关资金、农村教育费附加、农村教育集资三部分。城市基础教育的资金与城市财政预算,是有保障的,而农村基础教育投入的重要承担者是农民,致使农村地区教育经费严重不足。

(2)我国城乡居民的社会保障机会不均等。十一届三中全会以来,我国绝大多数的城市居民可以享受到失业保险、医疗保险以及养老保险,以及城市居民最低生活保障制和国有企业下岗职工基本生活保障制度。而农村合作医疗保险制度覆盖面较小。据有关统计资料显示,2007年全国仅有5171.5万农民参加了养老保险,仅占全国农民总数的7.1%。2012年全国参加工伤保险人数为19010万人,其中农民工参加工伤保险仅为7179万人;2012年全国参加失业保险人数为15225万人,其中,参加失业保险的农民工人数为2702万人,占全国农民工总量26261万人的10.2%,而且,中国实行失业登记制度,大量的农民工不在中国的失业登记制度之内;我国城乡医疗资源分配差距也较大,城市人口平均拥有的医疗资源是农村人口的2.5倍以上。

(3)税收制度不合理,扩大了城乡公共福利分配差距。1994年税制改革之后,与市场经济体制相适应的现代税收制度在城市中建立了,基本上缓解了当时过高的城市工商业积累率,优化了工业、政府、城市居民三者的分配关系。在农村,我国尽管实施了农村税费改革,但没有从根本上改变其性质,农村税费水平仍然较高。乡镇财政十分困难,特别是我国乡镇预算内资金不能满足乡政府提供农村公共产品供给的需求。二元税制结构保证了城市居民的既得利益,却违背了税制公平原则,而农村的公共福利产品没有得到很好的满足。

[注释]

①具体支出项目会根据实际情况略微调整,但是不影响整体架构.

②以人口为权重,根据公式(5)计算得出.

③根据公式(5)计算得出.

④根据公式(4)计算得出.

⑤2006年之前,《公路水路交通行业发展统计公报》未将村道单独统计.

⑥注:本表按当年价格计算;2001年起卫生总费用不含高等医学教育经费,2006年起包括城乡医疗救助经费;空白处是因为当年的统计资料没有公布该项数据.

[参考文献]

[1]陈思霞.福利性公共支出与长期经济增长——基于分布滞后模型和动态广义矩的实证研究[J].湖北经济学院学报,2013,(1).

[2]白贵,张静伟.城乡公共福利差距的影响因素研究[J].生态经济,2012,(5).

[3]朱家庆.基于公共财政的公共福利分配公平性研究[D].重庆:重庆大学,2009.

[4]左昊华.天津保税区社会经济福利水平的实证评价[J].现代财经,2004,(4).

[5]何跃勇.贵州城乡二元经济结构下的生活福利差异分析[J].山地农业生物学报,2007,(6).

[6]张长征,郇志坚,李怀祖.中国教育公平程度实证研究:1978-2004——基于教育基尼系数的测算与分析[J].清华大学教育研究,2006,(2).

[7]王海燕.家庭福利政策的选择——转型期日本社会福利政策调整的圭臬[J].社会保障研究,2006,(2).

[8]王征.经济发展中的社会福利问题[D].北京:首都经济贸易大学,2006.

[9]王志凯.比较福利经济分析[M].杭州:浙江大学出版社,2004,(3).

[10]陈珂.中国经济福利的动态及社会福利的可持续改善研究[D].武汉:武汉理工大学,2004.

[11]郭伟和.中国社会福利政策演变的文化价值基础[J].中国民政,2003,(4).

[责任编辑:张晓娟]

Study on the Influencing Factors of Public Welfare Gap and the Measurement

BAI Gui

(School of Finance and Tax, Inner Mongolia University of Finance and Economics, Hohhot 010070, China)

Abstract:The distribution channel of social outcomes includes personal income distribution and public welfare distribution. Public welfare distribution is the important content of redistribution,which important function is to achieve fair distribution and adjusting the inequities of the initial distribution. Since the third plenary session, the public welfare distribution between urban and rural residents is effectively improved, but the unequal phenomenon in social economical life becomes more and more serious. According to the unbalanced phenomenons in public welfare field, the quantitative analysis on public welfare gap is not enough.This paper established quantitative index system which can reflect the distribution of public welfare, mainly include index of Gini coefficient, Lorenz curve and Theil index, to determine the gap of public welfare between regions, urban and rural areas.

Key words:public welfare; distribution gap; Gini coefficient; Theil index

[中图分类号]F062.6

[文献标识码]A

[文章编号]2095-5863(2016)01-0070-11

[作者简介]白贵(1962-),男,内蒙古包头人,内蒙古财经大学财政税务学院教授,硕士生导师,从事财税理论与政策研究.

[收稿日期]2015-03-23