建平县设施农业现状分析及思考

位于辽宁省西部的建平县,在地理位置上属内蒙古高原向东南延伸的过渡性地带,为典型寒冷半干旱地区,是一个以低山丘陵区为主的农业县,90%的时间处于干旱状态是制约其农业生产的主要因素,多数农民靠天吃饭。然而,其土地资源极其丰富,土地类型多种多样,而且光照充足,太阳总辐射历年平均值居全国前列,昼夜温差大,大于10℃的有效积温较高,雨热同季,在发展设施农业方面具有得天独厚的优势。为确保全县农业实现高产稳产,建平县大力发展具有避灾抗灾作用的设施农业,使该地区的设施农业发展具有很大的潜力。建平县的总人口为59万人,其中农业人口49万人,劳动力丰富。该地区的果蔬产品具有物美价廉的优势,在市场上颇受青睐。2010年起,建平县的设施农业发展迅猛,现已形成一定规模的劳动密集型产业。低廉的劳动力成本,为建平县的设施农业发展提供了强有力的劳动力基础。

1 现阶段建平县设施农业生产中的不足

1.1 资金投入力度有待加强

设施农业是一种比较新兴的农业方式,其特点是投资大,回报高。无论是在基础设施建设,还是在品牌建设、人才培养、销售等各环节都需要大量资金投入。在设施农业的各项投资中,日光温室建设的投入较大,正常情况下,修建一栋使用面积为0.8亩的日光温室,需要投入的资金约为2万元,同时水、电、路等基础设施建设也需要投入相当数量的资金。修建简易大棚的造价较低,但通常每亩成本也在8000元以上;若进行规模建设,则相关的设施投入更多,需要10多万元甚至上百万元。

虽然相关部门对日光温室实施了比较优惠的补贴政策,但农户建一个普通的日光温室,仍需要自筹几万元的资金,对资金不足的农户来说,融资极其困难。作为农村信贷主体的农村信用社支农能力有限,难以提供设施农业规模化发展所需资金。而信贷机构对设施农业缺乏贷款投放意愿,贷款的发放数量相对较少。仅靠农民的现有资金发展设施农业,发展水平和发展速度很难提高。

1.2 劳动者素质有待提高

农民受教育程度的高低,决定其接受新事物的难易。相关数据表明,我国农民的人均受教育年限与美、法、日等农业发达国家相比有很大的差距,仅为7.6年。建平县从事农业生产人员的受教育程度也较低,其农村劳力总数为27.1万人,大多只具有小学和初中学历,平均受教育年限不足7年。农民的文化程度在一定程度上决定设施农业技术推广的需求与成功率。受教育程度较高的人员接受和掌握新技术的能力都较强(见表1)。

由表1的数据可知:农民的受教育程度直接影响其接受科技的可能性与有效性,受教育程度较低,容易对科技知识产生抵触情绪(尤其是不屑情绪尤为明显),阻碍科技的推广应用,导致科技知识在设施农业生产中的应用推广速度大大降低,进而成为阻碍农业增收的因素之一。据建平县教育局统计,接受高中教育的农民只占全县人口总数的8.31%,接受大专及以上教育的农民仅占3.89%,而接受初中以下教育的农民比例高达87.8%,农民的文化教育水平总体较低。尽管国家普及九年义务教育,但建平县义务教育中仍存在辍学现象。受教育年限低的农民对掌握和应用科学技术缺乏信心,无法将科技应用于农业生产,进而导致设施农业增产增收困难,这种现象在建平县表现的尤为明显。

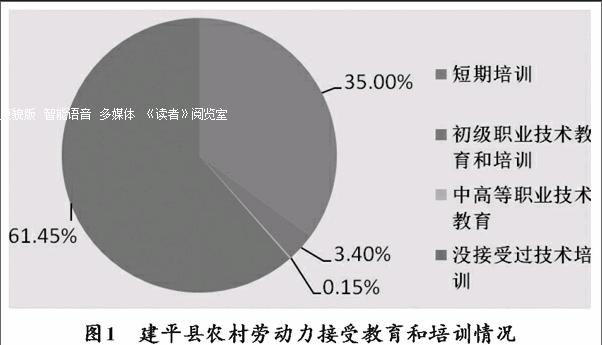

虽然建平县的乡政府、科协等部门每年都开展设施农业相关技术培训,但次数、覆盖面积以及参与人员数量均有限,导致农民对设施农业的科技投入明显不足,大多数农民仍采用传统方法进行农业生产。由建平县农村劳动力接受的教育和培训情况(图1)可知,在建平县现有的农村劳动力中,接受过短期职业培训的人员数量在35.00%左右;接受过初级职业技术教育和培训的更少,仅为3.40%;接受过中高等职业技术教育的人员数量非常少,仅为0.15%;而没接受过技术培训的人员数量高达61.45%。

建平县农业生产条件和气候条件较差、种地产量低、收入少,而且不稳定,导致大部分青壮年劳力外出打工挣钱,剩下老人和妇女在家种地务农。这些劳动者工作负担重,接受新知识、新技术的能力差,且普遍缺乏积极参加培训班的意愿,因此素质提高较为困难。

1.3 设施农产品质量亟需加强

统计数字显示,建平县共有135个设施生产企业及种植大户,以及150余家种子、化肥、农药的销售门市。在上级部门的安排部署,以及各级食品安全委员会的帮助指导下,建平县不断完善农业产品监管措施,增加农产品检验检测次数,全面强化对农产品质量的安全监管。同时,采取多种方式扩大农产品质量安全的宣传范围,加快农产品基地的建设步伐。在各部门的共同努力理,使农产品质量安全工作取得了重大进展,主要体现在农产品农药残留等不安全因素得到了有效的控制。然而,由于农产品产销环节点多、线长、面广,农产品质量安全监管工作仍存在难度高、费用大等亟待深入探讨和解决的问题。

1.4 技术服务体系不健全

近年来,朝阳县设施农业的面积不断增长,技术水平不断提高,发展速度不断加快。然而,作为技术支撑的技术服务体系建设却没有跟上。目前,建平县各乡镇设施农业服务体系不健全,导致基层没有腿,工作没人干。全县乡镇场街的农业技术干部流失严重,约60%的农技人员不在岗,导致50%的乡镇农业站不能正常开展工作。此外,建平县乡镇多、距离远、战线长,全县28个乡镇场街、60多个小区全面开工,设施农业技术服务的工作量非常大。在设施农业的任务逐年增加的情况下,基层农业部门人员明显不足,建棚没有明白人,施工没人管理监督,日常工作没人抓,培训没人组织,品种没人落实,更谈不上技术指导和服务了,这些问题严重影响设施农业的发展。

2 改善建平县设施农业生产的思考与建议

2.1 多渠道增加资金投入

设施农业生产是一项高投入高产出的产业,资金投入是其发展的根本保障。因此,建平县的各级农业部门应采用招商引资、政府补贴、农民自筹等多种形式积极筹集设施农业建设资金。应采取的主要措施包括:积极吸收外地资金;设立设施农业发展专项基金;划拨专业合作社扶持资金;增加设施农业贷款额度。

2.2 大力提高劳动者素质

设施农业生产是一个技术含量高的生产项目,若没有相关生产管理经验,极易因技术管理不到位而影响到农产品品质、产量和经济效益。尤其是在建平县大多数农民科技文化水平不高的情况下,其偏低的素质不仅严重制约设施农业和劳动生产效率的提高,也直接影响设施农业的经济收入和生态效益,不利于全县国民经济的可持续发展。在此情况下,必须以农民培训为契入点,大力提高广大农村劳动者的综合素质和科技水平,着力培养懂技术、善经营的新型农民。

2.3 全面提高设施农产品质量

目前,建平县设施农业已形成几大特色产业区,例如:太平庄、三家的冷棚越夏蔬菜;深井的暖棚番茄和食用菌;沙海的冷暖棚香瓜和食用菌;万寿的暖棚反季葡萄和食用菌;农场的冷棚花卉育种等。这些特色产业技术相对成熟,市场销售稳定,优势非常明显,效益比较理想,应重点加以扶持和推广,使之成为规模化的特色产业区,并创建建平县的特色品牌。

若要做大做强建平县的设施农业,就必须适应现代经济的发展要求,规范、普及设施农业生产过程中的相关技术操作规程,确保采收、分级、加工、包装、上市等过程严格按照无公害产品的要求和商品质量标准进行,不断完善设施农业标准化生产技术操作规程。对知名产品进行国内及国际质量标准认证,注册地理商标,提高品牌的知名度。

2.4 健全技术服务体系

完善有效的技术服务体系是保证该地区设施农业项目完成的前提条件。历史经验表明,技术服务跟不上或是不达标,势必会使设施农业项目的发展存在一定的盲目性,也必然会影响农民的经济利益,某种程度上还会使国家扶持资金蒙受巨大的损失。因此,建立并完善设施农业服务体系并加以监管,并建立相对应的考核与监督机制,对加速建平县设施农业快速健康发展具有十分重要的现实意义。目前,建平县的基层服务体系不健全,导致县级服务机构工作量加大,工作压力加大。加之建平县乡镇多、距离远、战线长,目前全县28个乡镇场街、60多个小区全面开工,如果秋季工程再扩大规模,全县设施农业技术服务的工作量将更大。

3 结语

在抓设施农业建设的同时,应进一步完善设施农业服务体系建设,从整合机构、提高人员素质、完善措施等方面,采取各项有力措施着力解决设施农业建设中遇到的根本问题,保证设施农业又好又快发展。

作者简介:李璞(1983-),男,沈阳师范大学公共管理专业硕士研究生。