时不我与的哀愁

陈丹燕

时间在一座城市里已经流逝,而在另一座城市里则刚刚开始,所以,你可在两座城市之间作穿越时间的旅行,你可走向未来或者回到过去。

—《哈扎尔辞典》

那日蓝天碧海,跟细密画师傅谈了话,确定了下次上课的时间后,我便离开伊斯坦布尔前往安纳托利亚和卡帕多奇亚。乘船渡马尔马拉海,鸥鸟一路相随。这是由摩拉瓦河畔修道院墙上的斯特凡·拉扎列维奇公爵在十五世纪默默引导的旅行,是他和苏丹巴耶塞特将我带到了奥斯曼故都布尔萨。

若是诚挚无邪的旅行,总会遇到一些奇妙的连接,如下跳棋般轻盈而不可预见。但它们总会与更辽远的山河大地关联,这在我的漫漫长途旅行中已经被再三证实。我相信连接会适时出现,就像相信那些经历过的地理现象一样,比如从亚洲到美洲一整天的时间倒退。比如在太平洋上空,从东亚飞往北美途中,经过日变更线的时间裂隙时的剧烈颠簸。我相信旅途中会与冥冥中早已决定了的过程相逢:该遇到的人,该去到的地方,总会慢慢显现出来,就像房梁交汇处的榫头。时间与空间都契合的时候,“啪”的一声,旅行者与自己命中注定的相遇就严丝密缝地对上了榫头。

我自己的这一程土耳其的旅程,在地理上一直往前,而在时间轴上其实是一直向后,从伊斯兰教盛行的城市与乡村向后退,退到东正教的过去,再往后退,从小亚细亚的一神教时代退到多神教的过去,那些残破了的大理石优美四肢与细纱飘拂的裙裾从爱琴海的淤泥里升起,早已被擦洗干净,陈列在灿烂阳光下,它们与我都等待了千百年之久,才最终相逢。等走过了那些古道,见过了那些古老的面容,我才知道这是为了能认识旅途中早已蕴含的意义。所以,路途中的诚挚无邪便是对机缘的顺从。一个人要顺从总是粘上鞋底的漫漫长路,要只管往前走。

那日在布尔萨,从大清真寺出来,一百五十多年的梧桐树下,贴了一张广告。照片上是一座希腊化的小城,上面有座废墟般的基督教堂,也叫圣索菲亚。细细看,这座教堂比伊斯坦布尔的圣索菲亚还早了三百年。再细细问,这片丘陵地带原本古老,属于拜占庭帝国前的另一个强大的帝国:帕加马王国。这个帕加马,就是我上一年在柏林去看过的帕加马博物馆的那个帕加马。柏林如今拥有帕加马王国遗留下来的最完整的瑰宝:整座宙斯神殿。我在柏林时,只是出于爱好,便去古代欧洲历史里去张望了半日,却未想到自己如今就站在帕加马王国的遗址之上。我站在那张贴了许久,已开始褪色的伊兹尼克圣索菲亚大教堂的照片前,心中金鼓齐鸣。

这时,一个土耳其小贩缓缓绕过照片走过来,他扛着一根特制的木棍,上面串满了环状的面包圈,面包上沾满了芝麻。这是布尔萨传统面包圈。面包圈被揉成细长结实的面团,让我想起贝尔格莱德清晨街头面包店里新鲜烘焙的面包形状。

我对此毫无抵抗力,立刻被这种时间与往事的错乱迷住。

一条古道就这样从历史层层尘土的缝隙溢出—奥斯曼古都并非终点,我需要继续向前,往时间遗产的深处去。在地图上我是向前走,从伊斯坦布尔过马尔马拉海峡,越过布尔萨和特洛伊,去帕加马,那里有个卫城雄壮的古剧场在山坡顶上等着我。而在历史上我是节节后退,退向小亚细亚未被塞尔柱土耳其占领的拜占庭帝国的版图,再退向更早的希腊罗马时代,那些古老的大理石废墟城市。

我迷醉在古迹里,耶稣之前,众神曾经都赤裸着美妙的身体,女人的长发曾经宛如蠕动的蛇,崇拜阿佛洛狄忒的地方,女神们的乳房实在壮美,大卫们的小腹也真的是结实,自豪地裸露,毫无色情可言。那时,爱神才从蓝色海洋的波涛中出生。我的前路要面对帕加马深渊般的古露天剧场,以弗所堆满精美的大理石神庙废墟的古广场,阿芙罗蒂西亚的大卫浴场,希拉波利斯的古温泉和阿波罗神庙废墟。

一离开白城漆黑的洞穴,拉扎列维奇和巴耶塞特就远去了。因为我在时间轴上已退回到他们的恩怨远未开始的历史中。这是更为辽远过往的旅程—是对小说中提到的一座黄昏时的古剧场废墟的寻找—被时间深埋的历史正在那里扇动着蝴蝶的翅膀,中世纪的巴尔干也在那里扇动着蝴蝶的翅膀,它带来了一九九九年北约空中打击的炸弹。经过公元前的世界都市以弗所,在那里我接住一条叫作国王之路的古道,再向前走去,直到安纳托利亚的一座小山上,《圣经·启示录》里提过的,希腊化时代贸易古道边的富庶城市老底嘉。《哈扎尔辞典》里说过,道路总是粘在鞋底上,所以总是一路奔忙。

道路粘在我鞋上。于是,我到了帕加马古城。

帕加马王国在此强盛又优雅之时,耶稣还要等两百年才会出生。

现在它只是宁静小城,夹竹桃的白花落在土路上好久,都没有车子带起的尘土弄脏它们。我在一个阳光炽烈的上午到达古城。公元前二世纪,这里已按照雅典的样子在山顶上造了卫城。卫城里的图书馆已藏有二十万册羊皮书,堪比当时世界上最大的亚历山大图书馆。埃及人都吓得不卖给帕加马人莎草纸了。现在我只看得到几根远望爱琴海的大理石柱。宙斯神庙是古代七大奇迹之一,被德国人整体搬去了柏林。现在我只能见到几级大理石台阶。

依陡峭山崖而建的古剧场比雅典的还伟岸,一万个大理石座位汇成半圆,直抵半圆舞台和旁边的酒神神庙。这个著名的剧场,据说在舞台上轻轻一声咳嗽,坐在山顶的座位上都听得真切。如今刻着主人名字的座位上随便坐着一个西班牙游客。我看了他一眼,还是觉得他唐突了。《哈扎尔辞典》里的鬼魂正不满地围着他打转,他握着一双湿袜子,浑然不觉得,就好像小说里会割破手指的青年佩特库坦。

山脚下便是帕加马王国时代的集市。王国公元前一百多年就亡了,集市旁《圣经》中小亚细亚的天启教堂也已是废墟,可地毯市场竟还在原处。矮而大的房子里到处堆满各种古法手工地毯,昏暗的库房里散发着一股日积月累的羊毛线、真丝和植物染料的气味。殷勤的商人用木杆上挑起地毯,平移到灯下,好像江南人晾被单一样。正着看,是看花纹;侧着看,是看手工;用手掌快快地抹一下再看,是看丝线的成色。烂熟的古老手势还是原样。这些上好的丝线,在四世纪时就开始产自布尔萨,不需要远道从东方用骆驼驮来蚕茧。

老屋子深处,摇曳不定的灯影里有件绣花白袍子挂在墙上,它那么古老和绚烂,等待在时间里。

道路仍旧粘在我鞋上。我沿着荷马出生的伊兹密尔古城的道路,一路走到古城塞尔丘克。和塞尔维亚的情形一样,古代的路仍在原处翻山越岭,只不过从土路和卵石路变成了柏油路。

这座小村镇,原先叫圣约翰。一九一四年为了纪念十一世纪迁徙到此的塞尔柱奥斯曼人,改名叫了塞尔丘克。但是公元前后,它是以弗所古城的一部分。

塞尔丘克农家雪白的墙上爬满了玫红色的三角莲,短短的岔路上,一头是伊莎贝拉清真寺,另一头是圣约翰教堂,在他们各自的宗教世界里,都是大名鼎鼎的朝圣地。我就住在路中央名叫小宫的小旅馆里,院落中央有个蓝色水池,小喷泉哗哗响着水声。旁边一家小旅馆名叫亚马逊女战士,纪念为战争割去乳房的古代小亚细亚女英雄。

走到大路上,路过绿野里的公元前八百年修建的阿特米斯神庙废墟,远远看到那里的一根白色柱子,如今它是当年以弗所女神神庙仅存的一根柱子了。然后路过地毯作坊,身体硕大的土耳其中年女子,如今坐在金粉般的夕阳里织着窄幅地毯。然后到了古道的路牌下:上山的话,二十分钟可以到圣母玛利亚最后居住的小屋,十五分钟可以到七个沉睡者躲避迫害基督教的山谷。去爱琴海方向的话,十分钟可到公元前后世界上最大的城市以弗所,三十分钟可到爱琴海边古渔村西林斯。在那里看日落,真的不能怀疑维纳斯会从海水里冉冉升起,从一支被割掉的阴茎变成爱与美的女神。

圣母玛利亚的小石屋就在以弗所城外的夜莺坡上,圣母在独子死去后,在此独自终老,就像所有心碎的母亲一样。路过一片橄榄树的薄荫,面对那四四方方的小石屋,我心下只是熟稔—我在伊斯坦布尔已经见过了,那是十三世纪时柯拉修道院对它的描绘。

当我从小石屋里走出来,来到一片黄土的空地上,走到几棵古老的树下,在塞尔维亚的苏伯察尼修道院看到的《圣母升天图》浮现在眼前。那是十二世纪时希腊工匠画的,圣母躺在死床上,她儿子来接她去天堂。耶稣基督怀里抱着一个在白色襁褓里的婴儿,那是圣母灵魂的模样。我在塞尔维亚南部的古老壁画里见到过这几棵树,见到过它们年轻时苗条的样子。

站在那里,我恍然明白小说里魔鬼在不同的时空里日夜穿梭不停的秘密。恍然明白天使要赋予魔鬼画出基督教天堂能力的秘密。时间和空间的界限已无限地打开了,但追求真理或者说,探寻真相的欲望却仍旧不能满足,不光是化为修士的魔鬼奋力在时空的大洞里掏着,想要找到一个答案。帕维奇也在纸上日夜兼程,所有人都一样,我也是。

这是什么问题的答案呢?我并不清楚。

道路粘在我的鞋上,我走在帕维奇的鞋印上。帕夫人说过,帕维奇热爱在土耳其旅行。我此刻猜想,他曾来过这里,曾在这里想起了斯图德尼察的那面墙。然后这种时光倒错交织的猛烈感受,化为他那四十七张纸片中的一张。我来山上,本是为了看望圣母,下山时我却知道,好像也是为了和帕维奇相逢。我渐渐进入了他提炼素材的私密空间里,作家用素材炼金的密室里收藏着他还未被改装的世界观,那是他的核心秘密。

黄昏时分在以弗所,巨大的大理石废墟里空无一人,四肢纤细的野猫开始在古城各处巡查般地掠过。

我在胜利女神尼克的雕像前席地坐下。被世界各地来的鞋底磨得光滑如镜的大理石仍旧保留着阳光的温暖,好像人的体温。尼克的裙裾翻飞了几千年,其中的一条成为耐克的商标。白天人们围在这里惊叹那条著名的皱褶,因为美国的一个运动品牌。每个人都惊喜地本末倒置,在希腊胜利女神面前点点戳戳:“就是它,就是JUST DO IT。”

此刻克里提斯大道上只有几个晚归游人的身影,我看见有人伫立在图拉真之泉前面,一动不动地夹紧双肘,他被它在与时间的搏斗中留下的百孔千疮镇住了,和我第一次看到图拉真之泉时一样:面对着精美的废墟真是左右为难,不知道是应该赞美这百孔千疮的顽强,还是应该赞美时光对永恒的断然拒绝。

我仔细听了听,寂静下来的古城里没有水声,即使是图拉真的喷泉也已经干涸了。再往下看,大道尽头的图书馆,在丝柏旁,淡黄色的大理石图书馆废墟,本来是与耶稣基督差不多时代出生的地方官为纪念自己死去的父亲而建造,他一定是想要它世世代代地存在下去,但所有意在永恒的大理石如今都是废墟了。

世界上原来没什么永恒的,但这不永恒就是永恒。

举止与身体都高贵的野猫无声地在神像或者英雄的残体上跳跃而过,或者低头沉思。我身下坚硬的大理石散发着浓重的暖意,这是一种召唤,我于是仰面躺了下来。我看到地缝里茂盛草叶边缘细微密集的锯齿,还有这个夏季最后的野浆果。太阳下山了,金红色的光线瞬间消逝殆尽。其实大理石与草叶一样,还有举止高贵的以弗所野猫和我,与周而复始的落日相比,我们都是一样的。

等我来到码头旁的古剧场时,黄昏的风差不多已经吹凉了大理石座位的温度,剧场层层向上的石缝里总是长出长长的荒草和蜿蜒在石缝阴影里的细小藤蔓。我走得高高的,在几乎最后一排石阶落座,望得见以弗所剧场外面笔直的大道。大道以阿卡迪斯命名,从剧场入口笔直地通向爱琴海。传说在鼎盛时,剧场上演希腊悲喜剧,黄昏时分,码头上就开始热闹起来,周围各个城市的观众大多乘船而来。

现在风雅的码头早已淤塞废弃,大道荒凉,堆着大理石柱的各种断片。那些尚好的,早早被运去君士坦丁堡,去造索菲亚大教堂。这里是一个安纳托利亚从多神教向一神教转变时的结扣。至今,索菲亚大教堂里还留着一只巨大的以弗所大理石水罐,那是以弗所的旧臣,侍奉了玛利亚高高在上的神像,又侍奉了从圣母像向右偏去的麦加壁龛。

晚霞的红色渐渐向半明半暗的灰色转变,暮色像雨一般降落下来,流向四下。我看到有一对黑发的年轻男女从半圆形舞台下方的演员出口走了进来,站在舞台中央修复不久的爱奥尼克柱旁。男孩手里拿着一本翻开的导览地图,女孩轻柔的说话声飞越我前面所有的空座位,清晰地传了上来,她的声音好像有人掷来的白色石块那样清晰有力,撞在石块上,并引起整个剧场层层细微的回响。这如漪涟般的回声让我想起佩特库坦和卡莉娜在剧场里亲吻的声音,唤起了鬼魂们千万次彼此的亲吻。

“读一下嘛。”她握着一瓶伊云矿泉水,一边东张西望,一边柔声相告。

翻动纸张的声音传来,男孩子刚刚变声不久的声音相跟着,开始朗读地图背面关于这个剧场的介绍。“公元四十一年改造成为可以容纳两点五万名观众的半圆形罗马剧场,四世纪时这里也曾是角斗场。”

道路仍旧粘在我鞋上。于是,我到了阿芙罗蒂西亚。

与帕加马、特洛伊甚至以弗所这些古城都不同,阿芙罗蒂西亚虽小,却曾有过一个著名的雕塑学校。这里保存下来数量巨大的大理石雕像,甚至各种大理石石棺。这些多神崇拜时代的珍宝并未像帕加马的神庙与以弗所的城市那样遗散到世界各大博物馆里,这里的雕像大都保留在遗址博物馆里。所以不需要到柏林去找帕加马,到维也纳去看以弗所女神,在阿芙罗蒂西亚就能看到阿芙罗蒂西亚。头昏脑涨地看完博物馆里的那些令人震惊的大理石雕塑,我才知道,在遗址地看大理石雕塑,心里那种惊惶的幸福感,那种恍然若梦的身体绵软,与在伦敦或者柏林看博物馆里的石像,竟然有如此大的不同。

因为这些美而残缺的雕塑终究留在旧地,比在大英博物馆里看到它们心里安宁多了,因为看到了永恒。

这古城荒芜已久,它们被埋在泥土和野草里,渐渐深深沉入大地。可挖掘出来后,那些大理石像复原了爱琴海边最早崇拜阿佛洛狄忒女神的城市里的人们,完美的身体,女人轻纱的长裙,细皮带制的凉鞋,男人的鬈发,男青年骄傲的嘴角,少女骨骼苗条完美的小腿和脚踝,中年男人脸上的烟火气和狡诈,还有中年女人发胖了的后脖颈,包括恺撒们脸上骄傲的愚钝和少年们苗条躯体上诱人的青春。这里的雕塑学校证明了帕加马王国的雕塑审美观—那是世界上最早的现实主义美学,他们不光雕刻公元前八百年的荷马史诗中诸神的样子,也雕刻了现实世界真实的人间百面。从雕塑博物馆出来,走在古城留下的传统希腊化的城市里,去看一座古浴场,再看一座古剧场,还有一座阿佛洛狄忒的神庙,以及集市,废墟里从未有过这样真实的生命气息,因为雕塑上的那些脸和身躯都跟随着我的眼睛,回到他们原来的地方。这是我第一次感受到在这些城市里生活过的古人。

幸运的事情再次发生在这次旅途中,当我心中装着满满的古代面孔离开博物馆旁边的树荫,我前往的下一个城市正是老底嘉。这时一切在我心中已准备妥当,在老底嘉我可以读懂帕维奇迷宫里关于时间的翻云覆雨了。

老底嘉被废弃得太久了,几乎没有树,只有荒地。荒地里的大理石碎片,有的是一朵四瓣的小花,有的是一只因为成熟而裂开的石榴,有的是一挂葡萄,石头的葡萄粒也被风化了。

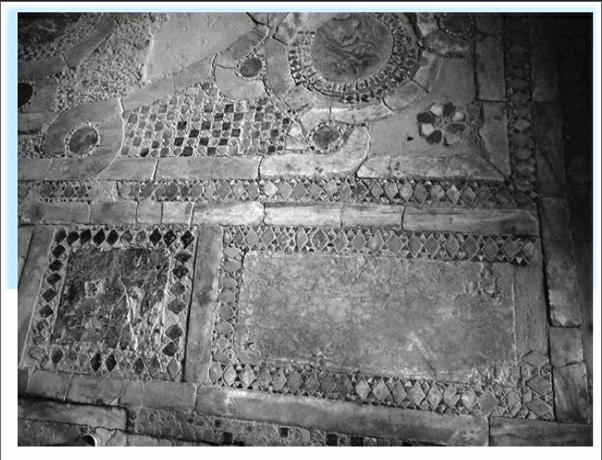

穿过老底嘉教堂的大门,我望见里面地面上细碎的马赛克拼图,斑斑驳驳的,依稀能看到长发飘飘的白衣黑发的年轻男子,带着一点后来东正教堂里白衣耶稣的神情,只是他开朗得多,有着结实的肩膀和脖子。在帕加马王国诸城的旧址上,我见到了《圣经》故事里提到过的一些遗迹,七个沉睡者山谷,帕加马城中的魔鬼王座教堂,《以弗所书》里的城市,使徒约翰坟墓所在的教堂,圣徒菲利普殉教之处,以及这座被耶稣基督亲口斥责为不热切的教堂。这都是这个世界从多神教走向一神教的信仰之路上的纪事符号。

如今我所见的老底嘉废墟还不算古老,它是公元一世纪时建立在公元前二百多年帕加马王国的一座老城废墟上,而那座城则是建立在一座叫作宙斯之城的希腊化市镇上,与山顶上的希拉波利斯古城遥遥相对。

从那里上山,穿过世界上最大的罗马帝国留下的坟场,石棺上长满野草和苔藓,雕刻了各种花草与神明的石棺裂开了,里面的尸体早已烟消云散。经过那个坟场,就能到希拉波利斯古城,一潭碧水中,阿波罗神庙的柱子、阿波罗雕像上的一只大脚都还在。

希拉波利斯的阿波罗神庙瘫倒在古老的温泉里,传说中埃及艳后克里奥佩特拉曾与安东尼皇帝在温泉里嬉戏。如今山顶的温泉还在,连阿波罗神庙那些倒在温泉里的柱子都还在,游客们仍热衷于去那里泡澡,特别是从克里米亚来的,说突厥语的黑发游客们。

我走上传说中熙熙攘攘、挥金如土的叙利亚大道,如今它两边的大理石柱子没有一根是完整的,柱子后面的大理石店铺、神庙和喷泉,没有一间是完整的,地上也没有一块石块是没有裂纹的,放眼望去,如今也没有一个人。时间虽然看不见,但充满了不能战胜的力量,以及在这些古老城邦的废墟里才能感受到的公平与恶意。

穿过一些公元前三百多年狭窄曲折的巷子,我去找老底嘉的古剧场。

烈日将老底嘉公元前二百年古老剧场的石头晒得滚烫,巨大的石块座位废墟四散在从山坡上深深向下的剧场里,被黄草掩埋。尼禄时代的大地震折断了剧场四周巨大的爱奥尼克柱,公元六十年造成的残余至今仍散了满地。我在山洼的古剧场里感到皮肤上的水分被古老的空气和亘古的烈日迅速吸干。我的头发因为干燥的静电,从头皮上微微奓起。《哈扎尔辞典》中的气氛在这里栩栩如生。

我在古剧场野草丛生的石头座椅旁找到一只新鲜的石榴,被剥开并且吃到一半的石榴,被丢弃在座位上的石榴。于是我在它身边坐下,那些大理石雕塑上的古老面容一一浮现在我面前,他们就是在不可见中扑向那对情人的鬼魂,然后再将他们拖入不可见的历史之中。

这块土地上的历史真是宛如千层饼那样,一层层地揭开,每层都有自己的样子。不问是非,只闻往事,这是追寻历史本身的态度,也是地理阅读的轻松之处。只要你愿意顺从它已有的面貌,你就能顺利走进历史地理的地图里,对那些往事隔岸观火。最终你才会发现,自己已经被历史无声地教导过了。要到这时,我才能回到深蓝羊皮纸封面的《哈扎尔辞典》里,理解帕维奇为什么要写一段波朗诺维奇次子的爱与死,双手接下故事里帕维奇对历史沉痛的认知与叹息,塞尔维亚式的。

剧场中央,一些宽大体面的石头阶梯座位上仍残留着希腊字母,我相信这些的确是过去这些座位主人的名字。但我不是真的会用字母拼出这些名字的读音,所以《哈扎尔辞典》里的句子自然涌上眼帘:“盖伊尤斯·韦罗尼絮,阿埃特,塞克斯都,克罗蒂乌斯·盖·费里尤斯。”于是在那里,与《哈扎尔辞典》中第二十七页开始的佩特库坦和卡莉娜的故事,在三千年的古老露天剧场里,夹带着古道一路上层层深入的历史汇合。

此时,地理与故事汇合,旅途的阅历与阅读的理解力汇合,读者与作者汇合,阅读与心灵汇合。途经的那些沉淀下来的时间,那些从淤泥里早早被挖出来洗干净陈列在亘古不变光线里的大理石身体、脸、小腹和刀剑,都在老底嘉汇合了。我心里知道,自己读懂一个章节的时辰又到了。

于是我翻开书,让故事中的佩特库坦和卡莉娜在黄昏时走进一座荒草丛中早已废弃的半圆形剧场。这个故事现在已不是平摊在轻质纸上一行行宋体字里了。

世上没有什么会真的湮灭在历史中,好像那湿壁画上的金发少年,但这世上也没什么真的永恒,好像老底嘉城中叙利亚大道上的大理石废墟。但好在我手中还有《哈扎尔辞典》。它让我看到在这道路的终点,帕维奇的故事里,历史的鬼魂是如何吞噬了现实中相爱的年轻人。那相爱的人儿又如何吞噬了彼此的残渣,成为历史厉鬼中的一员。帕维奇的路标就是这样指引的。

其实历史才是饿极了的鬼魂,不容现实有任何出路。这本充满历史尘埃却又古色古香的小说,让自称为哈扎尔人后裔的哈萨克斯坦人爱不释手,他们对帕维奇,就像今天的印度人对玄奘和尚一样感恩戴德,其实这部小说却散发着作者对历史纠缠的地道塞尔维亚式的深深憎恶与绝望。

真的很难说清,帕维奇的故事线索,与从贝尔格莱德到老底嘉一路延伸的古道,地理与历史沿着古道自然生成的多样性,到底是哪条线索将我引导到此地。幸运的是我竟然沿着希腊城邦时代的国王之路一路走了过来。在此地剥开帕维奇的故事,好像剥开诺威巴扎老街上那滚烫喷香的烤包子,帕维奇那一大团巴尔干肝肠赫然手中:那是对巴尔干错综历史入骨的无奈:伤感,愤懑,从精神到肉体已遍布伤痕,却无从展示。任何宗教与哲学构成的是非观,在这里总是不合用,欲说还休,欲罢却不能。

这些奇异的超现实故事,这些迷宫般迂回神秘的故事结构,这些作者声称有着无限入口和出口的互文章节,这些曾经在帕维奇构思之初平摊在他卧室大床上的四十七章节的纸片,听上去好像是一次年轻的、兴高采烈的写作过程。但渐渐的,一切都沉重起来。帕维奇故事里开始散发出巨大的厌倦。他的人物不停地奔忙转世,不停地奔走于现实与梦境之间,不是为了创造什么,而是为了躲避什么。但始终无法躲避的,是隐藏在历史中的宿命。我想帕维奇不仅不喜欢历史,他更厌恶历史的纠缠,他只想摆脱那些吞噬现在与将来的鬼魂,他根本就不想有人对他约定什么“你们俩必在君士坦丁堡相遇”。

我们刚到君士坦丁堡,我就在街上认出了一张张面孔,又看见了憎恶、女人、云彩、动物、爱意这些我避之已久的东西,还有那些匆匆相交便永生不忘的目光。我认为光阴荏苒,但万事依旧;岁月流逝,而世界永恒。

这是小说接近尾声时的一段话,J.尼科尔斯基神甫说的,也是帕维奇说的。