胡人与狮子:图像功能与意义再探讨

杨瑾(陕西历史博物馆,陕西西安710061)

胡人与狮子:图像功能与意义再探讨

杨瑾

(陕西历史博物馆,陕西西安710061)

[摘要]考古资料所见各代胡人与狮子图像具有复杂的功能与意义,包括佛教护法、胡人驯狮、胡人狮子乐舞表演等。经过了长时段和远距离的流传与不断演变,狮子与人的图像表现形式从神秘莫测的高贵权威象征符号到极度生活化的存在现象,与当地社会文化结合在一起,反映不同时期文化交流的特征。

[关键词]胡人;狮子;图像;功能;意义

狮子作为物种很早就生存于古代非洲、西亚和印度等地区的热带草原上,并与人产生了复杂而久远的互动关系。人与狮子图像目前已知最早出现在大英博物馆收藏的一件公元前800年美索不达米亚的象牙雕件上,表现的是猛狮扑倒极力反抗黑人的瞬间。这种题材随后演变成人与狮子搏斗形式(也称猎狮),如格杀狮子的西亚神吉尔伽美什、赫拉克利斯、大卫、参孙(《圣经》中犹太人的拯救者)等神祗,以及中亚或西亚的国王贵族、武士或勇士等。再后来变成驯狮、驭狮、舞狮、嬉狮等形式,人与狮子的关系不断朝着有利于人的方向发展。

狮子在中国古代文献中称狻猊、狻麑、师子等(不同称谓可能源于不同语言的转译),最早传入中国应与丝绸之路有关①关于狮子入华问题,众说纷纭,主要观点有以季羡林先生为代表的印度佛教说、美国汉学家谢弗的伊朗说等,新近研究见侯立兵:《狮子入华相关问题再考—与林移刚先生商榷》,《江汉大学学报》2015年第1期。。据《汉书·西域列传赞》载汉武帝通西域后“钜象、师子、猛犬、大雀之群,食于外囿”。《后汉书》卷3、卷88载,东汉章帝章和元年(公元87年)月氏国献狮子;二年(公元88年)安息国献狮子;永元十三年(公元101年)安息王满屈复献狮子,此后几乎历代都有外国进贡狮子的记载。据宋岚统计,从《后汉书》到《明史》,历代正史本纪中记载外国进贡狮子共21次,其中东汉4次、南北朝4次、唐4次、宋2次、元5次、明6 次[1]。与狮子一起入贡的应该有豢养者、驯练者,这一时期狮子主要用于皇室贵胄观赏或被训练作表演,群臣、诗人、画家在观览时吟诗、作赋、绘画,表现贡奉狮子活动的仪式性和政治性。除了主流的官方渠道外,还有一些非官方的输入方式。

以狮子为题材的艺术作品很早就出现在古埃及、赫梯、亚述,后见于希腊、罗马、波斯及希腊化的西亚和中亚地区,成为崇拜狮子的欧亚古文明的符号标识,并形成一种狮子文化,狮子及其艺术形象经由丝绸之路东传,至迟在西汉时期就已经出现,例如苏州虎丘出土的西汉狮形铜座、徐州东汉早期墓葬以及魏晋南北朝时期陵墓石刻狮子,有些双肩生翼。人与狮子组合图像最早应该是出现在佛教语境下,隋唐以后,胡人与狮子作为装饰母题大量出现在陶瓷、壁画、玉雕、石雕与石刻、木雕、砖雕、铜镜中,尤以唐代引人注目。宋元明清时期在延续中变化,在造型上逐渐由胡人狮子演化为汉人与狮子组合,遍布寺庙、官衙、显贵府邸、富豪宅院、各类建筑等,形象而生动地反映了外来事物中国化的特殊过程。这种装饰母题引发了学界的高度关注与讨论。尽管学者们采用多学科方法和不同视角对这一母题进行诠释和解读①《唐史论丛》(第19辑)2014年10月;葛承雍:《再论唐武惠妃石椁线刻画中的希腊化艺术》,《中国国家博物馆馆刊》第4期,2011年,第90—105页、《唐代宫廷女性画像与外来艺术手法—以新见唐武惠妃石椁线刻画为典型》,《故宫博物馆院刊》第7辑,2012年,第93—102页;侯晓斌:《唐代狮子纹样与相关活动略考》,《文博》第1期,2014年,第43—48页;王颋:《芦林兽吼—以狮子为“贡献”之中西亚与明的交往》,《西北民族研究》第1期,2014年,第136—147页。,但因学科背景、研究方法和关注角度的不同而产生了诸多问题,一是多源说产生渊源上的模糊性,二是解读的不确定性造成对造型多样性的认识不够,三是对宗教或非宗教属性的辨析不明确而产生功能与意义上的含混性,四是对传播与融合范式与形态存在着较为明显的同质化解释,五是基于认知论的多(跨)学科语境解读不深入带来的迟滞性。本文尝试采用形象史学的跨学科研究方法,在长时段、跨时空的社会与文化背景下探讨唐代这一装饰母题的流变、含义的复杂性与模糊性、使用的共时性界域及其表现的唐代两世观念的多重观念。

一、与佛教有关的胡人狮子母题:出现与流变

东晋以后,随着佛教传播,佛座两侧的护法狮子(单独雕塑、石刻图像、壁画或绘画)大量出现,这种来自印度的代表宗教和世俗权力的狮子成为佛教造像、建筑门户的经典模式。佛教语境下的人物与狮子组合大致分为以下几类:

其一,佛像法座两侧或台基下,呈蹲姿,与人物并无连接关系,这类图像在西晋越窑青瓷中有很多发现,表现狮子与佛祖关系及其护法作用②据佛教经典,佛祖释迦牟尼被比作“人中狮子”“人中人狮子”“人雄狮子”“大狮子王”等,佛座为狮子座,佛说法为狮子吼。东南沿海地区是佛教最早传入之地,狮子形象的出现似与此有关。。例如,1983年江苏省南京市雨花区长岗村出土的三国吴时期青釉褐彩贴花双系带盖盘口壶肩部模印贴塑结跏趺坐于双狮莲花座上的佛像;西安碑林北齐造像碑和唐石台孝经底座皆刻胡人驯狮图像,敦煌榆林窟25窟也绘有胡人牵狮图。此外,类似造型的狮子座还见于埃及法老、生育女神伊西斯、波斯王以及中亚或西亚国王等图像中。

其二,神祗踩踏于狮背上,形成上下、强弱之间镇压与反抗的关系。例如布达拉宫藏两尊难近母跨坐或横坐于狮子(站姿或卧姿)背上的造像;其三,对峙关系,例如莫高窟85窟猎师猎杀金毛狮子壁画。其四,骑狮造型。在佛教艺术中,弥勒菩萨、文殊菩萨、观世音菩萨和刹帝利形象都是骑在狮子背上,与下文胡人骑狮造型不同的是,佛教神祗是盘坐于狮子背上的宝座之上,与狮子并无直接接触(但明清时代文殊菩萨和观世音造像装束汉化,直接横坐于狮子背上)。例如榆林窟第25窟东壁菩萨装卢舍那佛像三头狮子的狮子座和西壁北侧中晚唐时期坐于狮背莲花座上的文殊菩萨、第3窟西壁北侧和第29窟东壁中央分别绘西夏时期的文殊菩萨坐于狮背莲花座上,并有驾驭狮子的胡人形象,第19窟西壁于阗王为文殊菩萨驭狮图等,以及大都会博物馆藏辽代胡人牵引文殊菩萨骑狮纹石雕、东京国立博物馆藏13世纪骑狮文殊菩萨像、印度的四臂神和朵儿加也骑在狮背上等。日本藏五代画家高从诲的一幅版画也描绘了骑青狮的文殊菩萨,狮前有一名头戴尖锥毡帽的胡人(被认为是于阗国王,也有人认为是昆仑奴)牵引。另外,韩国庆州高句丽遗址中佛塔上的浮雕,类似中国的“狮蛮”形象。而观世音菩萨在藏密造像中表现为狮吼观音,例如故宫博物院藏12—13世纪铜狮吼观音,狮子或站立或伏卧,观音称游戏坐姿,左腿弯曲,右腿踏于莲花台上。

二、胡人骑狮子形象:实用与象征意义

胡人骑狮形象最早见于大英博物馆藏古罗马时期的丘比特戏弄狮子镶嵌画,有学者认为宋代绘画《百子嬉春图》中儿童舞狮子母题与之惊人相似。此外,白沙瓦博物馆藏犍陀罗出土的片岩浮雕《骑狮子的少年》,满头卷发、戴脚镯和手镯的少年两腿下垂,侧坐于狮子背上。大英博物馆藏一只银碗内壁饰四臂神女神娜娜骑狮纹,中亚一些地区亦流行此类装饰,被称为胡王骑狮,表现的是西域地区国王征服狮子的形象。

考古资料中的胡人骑狮形象最早出现在战国时期,内蒙古博物院藏一件胡人驯狮纹鎏金青铜饰件造型为头戴小帽的胡人手握狮子鬃毛。狮子口大张,形像生动有趣。

东汉时期的胡人骑狮形像主要见于长江上游地区,三国两晋时期多见于长江中下游地区。其材质主要为陶瓷,也有少量为青铜。早在元代就有人注意到这类造型,例如,周密《云烟过眼录》记载了一件延祐庚申(元仁宗延祐二年,公元1315年)高七尺许的“蛮人骑狮子”水滴。元代陶宗仪《南村辍耕录》卷十九“神人狮子”中提到,元至正甲辰(元惠宗至正二十四年,公元1364年)松江横云山一座晋代墓葬出土了一件青铜制胡人骑狮水滴①有称烛台、水盂、插器、酒樽、长明灯、狮形器、辟邪形器等,陈杰、石荣传在《两晋带背筒狮形器的用途及定名问题》中提出这种带背筒象生器应称水注,见《四川文物》2008年第3期。。而北京故宫博物院藏西晋时期青瓷胡人骑狮水注(又称青釉骑兽器)、1990年安徽省舒城县出土的西晋时期青釉胡人骑狮俑、美国大都会博物馆藏越窑西晋时期青釉人骑辟邪烛台、山东省临沂市博物馆藏西晋时期青瓷胡人骑狮水注等。胡人深目高鼻,头戴高冠,脸上暗刻络腮胡须,端坐于狮身上。再往前追溯,汉代墓室画像砖上许多骑虎或其他动物的胡人形象似乎也与之有关。值得一提的是,欧洲流行的犹太人英雄参孙斗狮子形水器与这种造型相似。

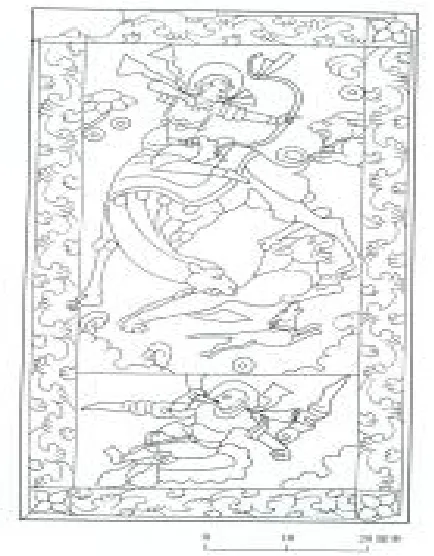

除了上述胡人骑狮子陶俑外,武惠妃石椁外壁正面右侧与后边之间立柱正、侧面顶部一盛开的海石榴花下方图案中有一骑狮胡人(见图1)。该人卷发,穿圆领袍衫和软尖头鞋,左手拿鞭。狮子圆眼、阔嘴大张,颈部鬃毛浓密卷曲,长尾绕卷曲搭于后背,四足张开,似乎奋力腾跃飞翔。石椁正面左边棂窗两边立柱之间,共三幅(见图2、图3、图4)。皆头戴花冠,颈戴璎珞项饰,身绕帛带,鞢躞腰带,穿轻薄的紧身衣和软尖头靴,双手端一盛满圆形果品的圆盘,分别骑于骏马、走狮和头上生双角正在飞奔的瑞兽之上。这些骑兽人物外形上胡人特征比较明显。

图1

图2

图3

图4

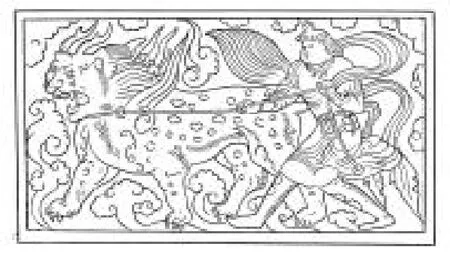

类似骑兽胡人形象也出现在唐代石刻上,例如山西万荣唐银青光禄大夫薛儆墓(唐玄宗开元九年,公元721年)石椁内缠枝莲花纹中间下部也有一骑奔狮(?)胡人(见图5)。他后腿直蹬,前腿高举,爬伏在狮子背上,双手紧抱狮子。奔狮尾巴上扬,毛发后飘,头上有角状饰物,张口作吼叫状。张庆捷从其发式、高鼻深目及服装长靴判断,该胡人像是西域少数民族少年,正在戏骑这头被激怒的怪兽。唐李宪墓石刻也有两幅类似图像(见图6)。此外,西安碑林藏开元九年(公元721年)兴福寺吴文残碑上亦见两个骑兽胡人图像。

图5

图6

胡人骑狮一直延续到辽代,例如1984年内蒙古敖汉旗辽代窖藏发现的胡人骑狮瓷像。通高14.5厘米,长9厘米,宽4厘米。该狮为雄狮,侧首立于一长方形底座上,张口伸舌,双目直视,颈挂一铃,背部有鞍排。胡人凸额,深目高弃,大胡须,颈部戴围巾,手戴手套,头戴花瓣状的卷伦帽,身着淡红色长衣,侧身偏坐于狮背上,双手抱一琵琶并作弹拨状,背负一壶。四方城乡漫撒子沟村出土的青玉雕驯狮像中的驯狮者身着演出服装,右手拿食物正在喂狮,表现百戏表演中主人与狮子亲密关系的瞬间。1978年辽上京汉城遗址出土的胡人玻璃带板亦饰胡人击毛员鼓纹。使人回想起西安碑林唐大智禅师碑侧边饰上的骑狮吹笛浮雕,形象是一个身缠飘带的人骑在一头雄狮背上横吹笛子,狮子昂首张口,威武雄壮,十分逼真。整个碑侧饰以葡萄唐草为背景,其间还雕刻有菩萨、凤凰和频伽鸟等祥瑞,让人联想到“五色狮子,九苞凤凰”。这种母题一直延续到明清时期,例如上海博物馆收藏的“明万历景德窑骑狮吹螺人”等。

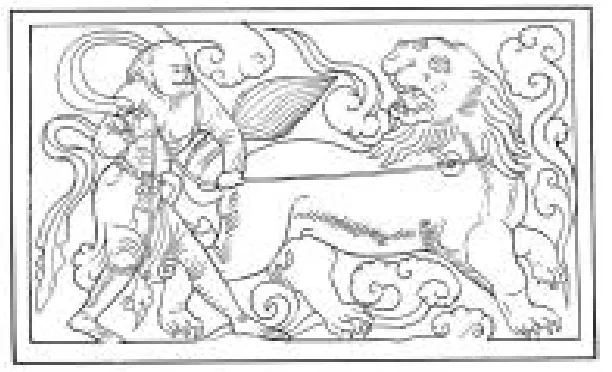

三、胡人驯(牵)狮形象:表演场景?

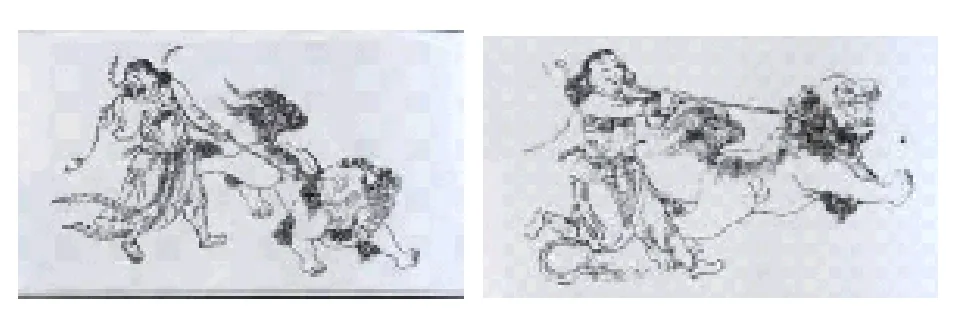

除了上下垂直关系外,胡人与狮子形象还有一种平行关系,产生一种平面视角效果。最早实物例证为大英博物馆藏一件公元前800年的象牙雕件,上刻一头凶猛的狮子扑倒奋力反抗的黑人,同样母题也见于山西太原虞弘墓石刻上(见图7),大英博物馆藏亚述王国猎(博)狮系列石雕表现国王与站立的狮子对抗、国王骑马或乘战车猎杀狮子图像,萨珊波斯银盘上国王骑马猎狮,虞弘墓石刻中也有胡人赤手搏击狮子(见图8)和骑骆驼猎狮形象(见图9),通过人与狮子的较量表现以尚武为核心的文化力量与权威。

图7

图8

图9

武惠妃石椁外壁5幅描绘胡人与怪兽图像,皆为一人一兽构图,其中五幅为奔走状,表现母题应与胡人狮子有关系(见图10-14)。

凤翔唐代石棺线刻也见此类图像、内蒙通辽出土的北魏金牌饰胡人双狮纹、唐代一件丝织品图案为一昆仑人牵一狮子。唐代绘画作品也有胡人狮子图像,例如隋曹不兴《夷子蛮兽样》、唐裴孝源《贞观公私画史》、张萱绘《拂菻图》、周昉绘《拂菻图》和《蛮夷执贡图》都有胡使、狮子等动物。除了胡人与狮子组合图像外,还有狮子捕噬动物(羊、牛)、走狮、飞狮等图像。

图10

图11

图12

图13

图14

除了石刻图像外,胡人与狮子组合图像还出现在陶瓷器上,例如山西省博物馆藏唐铜川窑黄釉胡人狮子扁壶腹部两侧均饰高鼻深目的胡人右手举握一戏狮甩鞭,左右各有一昂首翘尾卷毛蹲狮,狮背各有一人作舞球状。有学者认为,此瓶造型和装饰具有波斯银器的风格,整体呈扁型(中原酒器多园型,中亚酒器多扁型),细长颈,梨型腹,高圈足,壶正背两面纹饰相同,主图为一高鼻深目的胡人,穿对开长衣,束腰带,着长靴,手执一甩鞭,左右各有一蹲狮,狮子扭头向前,右边狮背上有一舞球人。瓶的两侧浮雕象头,瓶棱脊为象鼻,象耳在狮的头上,长鼻下垂到底部,鼻内侧垂联珠纹构成主纹的边框①该壶年代有争议,《中国出土瓷器全集》称其为“黄釉印花扁壶”,年代定为北齐(公元550—577年),李知宴先生称唐“青瓷印花象首驯狮图瓶”。。也有学者认为这是晚唐到五代期间越窑的作品,很可能仿自波斯的一种银器。

另一个典型例子是洛阳杨文村唐墓出土的三彩驯狮扁壶(见图15)[2]。其他材质的胡人驯狮图像出现在首都博物馆藏金代胡人驯狮纹枕和故宫博物院藏胡人戏狮玉雕件。与元、明玉器中常见的戏狮题材所表现的狮子凶猛和胡人威武不同的是,故宫博物馆藏胡人戏狮玉雕件表现的是温顺的幼狮与高大的胡人形成强烈的反差,借以表达中国人按照固有文化心理所形塑的胡人与狮子之间征服与被征服的关系。

图15

内蒙古博物院藏辽代胡人驯狮琥珀雕件,表现的是驯狮人双手握僵绳做奋力拽狮状。类似造型也见于内蒙哈达英格乡辽祖州城址南城墙外遗址、辽庆州释迎佛舍利塔的砖雕和敖汉旗博物馆藏铜质驯狮摆件。这种母题流传甚久,例如陕西渭北地区有大量明代拴马石柱头上雕刻胡人骑狮似乎也可以看做是延续中的变体之一。山西省翼城县文管所藏明代石狮与胡人石雕也反映了胡人与狮子关系的演变过程。在两个狮子的身体内侧,各依狮立有一个深目高鼻的伎乐胡人,皆头戴蹼头,内着窄袖衣,外套对襟坎肩,扣攀连结。下着长裤并围以三角形短裙,足蹬高靴,以舒坐形式吹弹乐器。在这种平行关系中,胡人驾驭、驯服、引导的作用越来越明显,狮子的神性、外来性、权威性等特征逐渐淡化,表现出人与狮子之间认知上的重要变化。

四、胡人与狮子图像的功能与含义

关于胡人与狮子的名称、功能和属性众说纷纭,有狮蛮纹说,有英雄与神兽说,有祆教神祗说,有佛教符号说,有拂菻说,也有驯兽者说,还有娱乐表演说等等。

(一)狮蛮纹说

出现于宋代,又称师蛮纹,顾名思义为蛮夷与狮子组合纹样。元明戏曲和小说中经常提到“狮蛮带”,例如70年代以后南京市博物馆先后发掘两套狮蛮带。其一为琥珀带,其二为玄武湖唐家山明墓出土的白玉带。首都博物馆藏也藏有一副类似图案的玉带①南京市博物馆:《江苏南京市板仓村明墓的发掘》,《考古》,第10期,1999年,第39—44页;张瑶、王泉:《南京出土狮蛮纹玉带板》,《中国历史文物》第5期,2002年,第86—87页;王玉兰:《人物狮兽玉饰带板》,《江西历史文物》,第3期,1983年,第82—83页。。这种独特纹饰似乎是唐代胡人伎乐玉带和狮子纹玉带结合的产物。

(二)“醉拂菻弄狮子”说

沈从文先生对这些形象的统称,他在《狮子艺术图录》《中国古代服饰研究》《狮子在中国艺术上的应用及其发展》中提出并反复强这一点,并且将胡人与狮子组合形象称“醉拂菻弄狮子”。希腊神话英雄与神兽说由葛承雍先生提出,而驯狮表演或场景则是程旭和笔者的观点。此外还有学者称“胡人戏狮纹”“舞狮纹”等。

林英认为“醉拂菻”就是指宴饮场面中的胡人形象[3]。《文献通考》卷148载:“拂菻国东至于阗,西至邈黎,南至大食,北至黑海。每岁蒲桃熟时造酒肆筵,弹胡琴,打偏鼓,拍手歌舞以为乐焉。”②〔北宋〕陈旸:《乐书》第158卷,北京:北京图书馆出版社,2004年。《唐语林》卷2载,唐玄宗就曾以“拂菻”金带赏赐大臣,“上亲解紫拂菻带以赐焉”。这里的“紫拂菻带”应为“紫金醉拂菻带”的省略。沈从文《中国古代服饰研究》中引用《宋史·舆服制》中关于北宋文官带制,以“特别赐予的‘紫云楼金带’最贵重,上刻‘醉拂菻弄狮子’。据宋人笔记称,透空雕三层花纹,人狮均能活动。”③沈从文:《中国古代服饰研究》,北京:商务印书馆1981年。《随隐漫录》记载的南宋32种金带纹饰中也有师蛮纹。“醉拂菻”一是胡人善饮酒,而是表演时以酒作道具表演酒醉的场景,或饮酒会狂癫的表演。二是拂菻似乎最能表现希腊罗马神话中酒神狄奥尼索斯狂的狂癫与神性,将遥远西域美酒、胡人醉酒、胡人表演才艺结合起来。《乐府诗集》卷51记载的《老胡文康辞》的表演形式是由老胡率弟子为皇帝献上包括狮子舞在内的多种歌舞。老胡文康“高鼻垂口”“善饮酒”,与“醉拂菻”十分相似。李白曾模仿《老胡文康辞》写了一篇《上云乐》,将老胡文康的形象变得更加神奇。金发碧眼“碧玉炅炅双目瞳,黄金拳拳两鬓红”,长眉高鼻“华盖垂下睫,嵩岳临上唇”,比《老胡文康辞》中的主人公更像拂菻人了。

至北宋时期,在流传中国数百年之后,狮子形象和意义发生了长时段嬗变,具有较为固定的实用与装饰功能(庇佑、镇邪)和特性,并成为一种较为流行的装饰纹样。据北宋李诫《营造法式》卷12记载:“彫混作之制有八品……四曰拂菻”,卷14载:“走兽之类有四品:一曰师子,二曰天马,三羜羊,四曰白象。注:驯犀黑熊之类同。其骑跨牵拽走兽人物有三品:一曰拂菻,二曰獠蛮,三曰化生,若天马仙鹿羜羊亦可用真人等骑跨。”其图像在卷33中表现为一个已经无法辨认种族的人牵着一头狮子(见图16)。沈从文在《狮子在中国艺术上的应用及其发展》一文中将胡人与狮子共处这类题材命名为“醉拂菻弄狮子”,例如北京故宫博物院藏江浙地区出土的晋代越州青瓷胡人骑狮型水注(或镜台、烛台座子)。他还认为该主题与西汉东方朔、晋代名臣虞亮及文康舞、唐代五方狮子舞、白居易《西凉伎》有关,宋明以来的弄狮子、宋冠服制中的“狮蛮”纹饰与此也有渊源关系[4]、[5]。这种说法值得商榷。

图16:北宋《营造法式》中的拂菻样

陈怀宇认为,狮子作为生物圈的顶级捕食者,在世界各地特别是非洲、亚洲和美洲等地古代政治和宗教生活中扮演了极为重要的权力装饰和象征角色,代表着高贵、勇猛、力量、气度等品质,以及社会(宗教)统治阶层集团对其自身作为权力中心所构建的文化特征,例如猎狮作为王权对自然界控制与征服出现在古埃及、古波斯、希腊罗马等广大地区[6]。

而在古代中国,除了佛教中狮子代表对佛祖高贵出身带来的权威的谱系外,胡人与狮子图像则经历了从恐惧、对抗、控制到和谐相处的动态发展过程。古文献记载的西域国家贡奉狮子史实与考古资料和图像资料可以相互印证。从直观形象看,东汉时期至魏晋南北朝帝陵雄壮威武的石刻狮子与唐阎立本《职贡狮子图》和《西旅贡狮图》《元人画贡獒图》和明代《西旅贡獒图》中的温驯憨厚的狮子形象相差甚远,一方面是因为中亚胡人“养狮若犬”的驯养习俗①〔唐〕李白《相和歌词·上云乐》中有“凤凰是老胡家鸡,狮子是老胡家犬”说法,见《李太白全集》卷3,中华书局2013年。,例如山西大同安留村北魏胡人驯狮石灯,另一方面是中国古代中原王朝“世界中心”主流意识对外来事物的态度以及吸收与改造过程。因此笔者认为石刻、绘画、壁画以及金银、铜、玉、陶瓷等各种材质文物上出现的各种造型的狮子形象具有多种不同的功能与意义(护法、驱邪、镇护,象征权威、富贵、昌盛、喜庆和吉祥等)。除了佛教意义外,还有可能涉及到祆教或其他宗教的因素,例如西亚的娜娜女神、印度的度尔伽女神、古埃及神祗骑狮或狮子座等。至于《洛阳伽蓝记》卷3记载的北魏时期进贡狮子的波斯人因嫌弃狮子拖累自己而虐杀狮子的故事则是人与狮子关系最负面的脚注,自唐至明时期出现的“却狮”(拒绝接受进贡狮子)现象又是另一种背景极为复杂的情况。

笔者认为,胡人与狮子这两种外来符号结合在一起,除了佛教护法功能外,二者的神秘性、外来性、宗教性结合成富有娱乐表演性质的文化载体。

首先是表演功能。驯狮是西亚地区古老的杂技项目,随着狮子入贡而来的还有西亚地区的驯狮之技。百戏中驯狮表演惊险刺激,成为汉唐自宫廷到民间广受欢迎的杂技百戏,与中国傩舞相结合产生了由人物表演的狮子舞,使这一看似简单的纹样变得复杂和富于含义,狮子舞所包含的驱疫避邪性质和吉祥寓意以及在唐代成为宫廷乐舞的背景,使之成为流传久远的装饰纹样。

其次,本文讨论的狮子与胡人组合中包括乐舞表演、驯狮场景、骑狮造型等充分表现了胡人与狮子二者之间的关系:驯服——驾驭——融合——亲密无间,胡人身份多样:其一,西域专业驯兽师或与此有关的人物形象——贡人或是为谋生移民入华的“蕃口”,凭借特殊才艺依附达官贵人,即所谓“五年驯养始堪献,六译语言方得通”。类似形像也见于懿德太子墓壁画中,其中就有驯豹者形像。尽管葛承雍认为“驯化禽兽的胡人猎师,其来源一直不明,”[7]但据推测他们多与进贡或贸易的珍禽猛兽一起进入或为此目的而进入唐朝。为了满足唐人猎奇之风,西域诸国纷纷进献珍禽异兽。随着贡物一起来的还有驯兽师。其二,表演者。经过训练的狮子与胡人同台表演,包括驯狮人和其他表演人员。有的仅有狮子图像的场景也似乎能够感受到胡人驯狮或助演者的存在。

总之,胡人与狮子母题经历了长时段和远距离的“华外”与“华内”流传与演变、碰撞与融合过程,从汉代传入,经过魏晋南北朝时期与佛教的结合,到唐代的多种现象并存,以及宋元明清时期的延续,动态反映了胡人与狮子母题的复杂发展过程,也说明了胡人和狮子这两种外来现象从神秘莫测到融入主流社会生活,从宗教符号到随处可见的装饰和娱乐元素,其中夹杂了诸多政治、经济、文化等因素,最终以多态化形式存在于主流社会的意识形态中。

[参考文献]

[1]宋岚.中国狮子图像的渊源研究[D],南京:南京大学,2011年.[2]邢富华.洛阳杨文村唐墓C5M1045发掘简报[J],考古与文物,2002,(6).

[3]林英.从地理的空间到想象的空间——唐宋画史中拂林图的演变[J],艺术史研究,2005,(7).

[4]沈从文.狮子在中国艺术上的应用和发展[J],沈从文全集,太原:北岳文艺出版社,2002.

[5]陈怀宇.动物与中古政治宗教秩序[M ],上海:上海古籍出版社,2012:260—281.

[6]葛承雍.唐代狩猎俑中的胡人猎师形象研究[J],故宫博物院院刊,2010,(6).

[7]沈从文.中国古代服饰研究[M ].北京:商务印书馆,1981.

(责任编辑:赵旭国)

Reconsideration of Im age Function and M eaning of W estern Tribesm an and Lion

YANG Jin

(Shaanxi History Museum,Xi'an 710061,Shaanxi,China)

Abstract:The images of Lion and western tribesman from the archeological materials had complicated functions and meanings,and depicted as Buddhism guardian,lion tamer,and lion performance.Both lion and western tribesman were introduced from the western regions of the Tang dynasty and became a popular motif of that period.The exoticism and symbolism of this image were gradually recognized and accepted by the local people,which finally integrated into the main stream of well-established tradition of local people.

Key words:western tribesman;lion;image;function;meanings

[作者简介]杨瑾(1966-),女,陕西渭南人,陕西历史博物馆研究馆员,历史学博士,主要从事古代中西文化交流史研究。

[基金项目]国家社科基金西部项目“唐代墓葬胡人形象研究”(13XZ5016)。

[收稿日期]2015-11-01[网络出版时间]

[中图分类号]

[文章标识码]A

[文章编号]1671-0304(2016)01-0015-08