“游泳”图释

陈建华

“游泳”图释

陈建华*陈建华,男,上海人。复旦大学、哈佛大学文学博士。香港科技大学荣誉教授,现任上海交通大学人文学院讲席教授。

内容摘要 晚清以来中国的日常生活用语发生了根本变化,它与“理论旅行”同理,负载着中外文化交流的印痕,在传播使用过程中形塑了日常思维习惯与生活方式。在今日图像成为人们日常经验的媒介。本文以“游泳”的词语与图像作为叙事对象,试图作一种历史脉络化的描述。图像无声,却带来历史瞬间的实感。除了“游泳”还选取了与之相关的“泅水”、“海水浴”及“出浴”等,藉以展示词语沿革的轨迹及其多重空间。因此从水中冒险到体育运动、从国际竞赛到身体规训、从都市到郊外,新的组织和机构、新的社会空间应运而生,一种现代都市的日常生活方式在成形。这好似有关身体和水的现代生活史,片断而含有多种可能。

关 键 词语词 图像 泅水 游泳 海水浴

每个词都有它的故事。

“游泳”这个词,它不像“革命”、“自由”、“民主”那般意义深远,而是与身体有关。“游泳”是个现代语,大约是从日本输入的,这里不暇细考。只是平日翻阅民国报纸杂志,有些词从脑子的蚁穴里爬进爬出,不胜其烦。然而在数据库做一番搜索,不料竟如大水灌穴,一下子涌了出来。

一个词嫌孤单,于是找几个搭档,如“泅水”、“海水浴”、“出浴”等,出于即兴。若把它们照年份编排,倒是一部身体和水的现代生活史。从水中冒险到体育运动、从国际竞赛到身体规训、从都市到郊外,新的组织和机构、新的社会空间应运而生,一种现代都市的日常生活方式在成形。

而想象世界更千姿百态,从杨贵妃到梅兰芳、从历史到舞台,延绵不绝的欲望空间跨越公私界限,一曲长恨歌演变成大众对美女身体想象的嘉年华。

“虽小道,必有可观者焉”,有图像“可观”,不亦乐乎。除了必要,尽量让图像说话,画中有话,观者自明。在如本雅明说的视觉技术的复制时代里,图像先于思想,而我们的思想已习惯于仿制。生活在今天的“屏幕世纪”,可说是无图不成史。

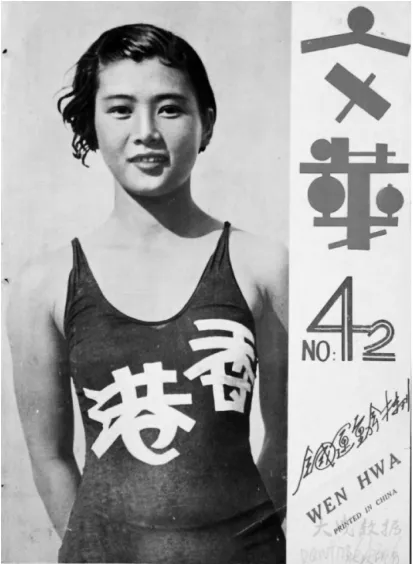

图像里的人物大多是女性,如1933年10月《文华》画报的封面是当年夺得全国运动会游泳金牌的杨秀琼。女子主宰了现代性公共空间,不止是“半爿天”。而制作、编辑、刊登者大多是男性。从泳池海滩、好莱坞画报上剪下明星倩影,是为了满足窥秘的欲望和商业牟利。还有一个原因是胆子小。推翻帝制而建立民国,学的是法国大革命。君不见德拉克洛瓦的《自由引导人民》中半裸的女子冲锋陷阵,男人却跟在后面。

图1 杨秀琼,《文华》,1933年10月

一、全球“泅水”

1909年《图画日报》上有一图,题为“泅水三十英里之奇闻”。说英国有个叫希顿的“泅水家”,某日横渡英伦海峡,游了三十英里,在距离法国海岸只差一英里时,忽然有大潮逼冲过来,他近不了岸,最后“力不能支,不竟其志而返,然闻者仍罔不嘉其奋勇云”。

图2 《图画日报》第59号,1909年

沿海居民有游水经验,古今中外皆然。在19世纪30年代的英国,游泳成为一种体育运动。1828年建成的圣乔治游泳池(St George’s Baths)为室内公共游泳池。1837年英国游泳协会在伦敦成立,并组织游泳比赛。上文所说的希顿应该是个专业运动员,那时中文翻译成“泅水家”,他功败垂成,未能完成壮举。在19世纪只有马修·韦伯(Matthew Webb)于1875年成功横渡英伦海峡而到达法国。他也因此一下子成了名人,其漫画肖像刊登于该年的《名利场》杂志上。

图3 马修·韦伯的漫画像

1909年《图画日报》上有“泅水会”图。上海的外国商人在9月6日举行游泳比赛,参加者是“世界泅水俱乐部”的会员。该图水中大多是女性,也不像是游泳比赛,好像不是根据实景画的。

1910年《舆论时事报》上有“奥妇泅水四十英里”图(Austrian Baroness Walburga von Isacescu,in September 1900)。这位名叫埃索衣士娇的奥地利妇女应当是史上“两次欲由加利士泅过英国海滨”的人物。看来她比希顿英勇得多,也聪明得多,因为她善于观察风向,能知道潮汐的动向。

图4 “泅水会”,《图画日报》,1909年

图5 “奥妇泅水四十英里”,《舆论时事报》,1910年

清末以来,画报开始流行。虽然大多数画报不如《点石斋画报》画得那么认真精细,但同样发挥了大众启蒙的作用。内容上域外新闻必不可少,涉及现代知识及价值观念。其中,最显眼的莫过于气球、飞舟之类的新闻,介绍西洋科学,分享了人类飞天的梦想。许多文艺杂志也是如此,喜欢叙述海外的种种新奇事情,在第一次世界大战期间尤其热衷于军事方面的报道。1913年,《自由杂志》上一则《德军之注意泅水》的笔记称近来德国政府要求士兵必须掌握泅水技术,并实施了加强训练的计划。

1913年,《真相画报》刊出第一次东亚运动会的报道:“此次东亚运动会原欲为他日入寰球大运动会作张本,故运动之种类与寰球大运动会略同”,如跳高、跳远、掷铁球、持竿跳高、短跑、长跑、网球、足球、篮球等,也包括“游泳”等项目。但是游泳项目又被称为“泅水竞走”,来自中国南部的选手冯启明获第二名。“寰球大运动会”即奥林匹克运动会。远东运动会由菲律宾发起,中国和日本等是最初的会员国,原名远东奥林匹克竞技大会(Far Eastern Olympic Association),后改称为远东运动大会(The Far Eastern Athletic Association)。第一届远东运动会于1913年2月2日至7日在马尼拉举行,中国派40名运动员参赛,日本20名,菲律宾60名,结果菲律宾获胜。此后,每两年举办一次,第二届在上海举行,直至1934年决定改为每四年举办一次。

图6 游泳比赛场景,《真相画报》第17期,1913年

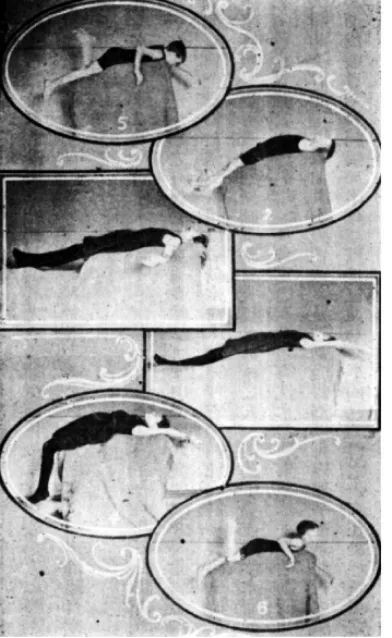

1913年6月,《进步》月刊刊出紫宸翻译的美国蒲罗斯得的《泅泳术》。而后,在7、8、10月号上连载,共4章,开篇说“挽近运动诸艺,以泅泳为最有益”,又说“泅泳术传之最古,依近今之应用,已获新法数端”。如图7所示,首先教人如何学会“浮水”。有趣的是,说捷径之一是效法犬兽的泅泳情状,这令笔者想起初习游泳时被人讥笑为“狗爬式”。这适合初学者,且从后来出版的游泳知识来看,这种“新法”不怎么专业。无怪乎作者说他教一个10岁的女孩子,两个星期就学会了。

图7 “浮水时之各式”,《进步》,1913年6月

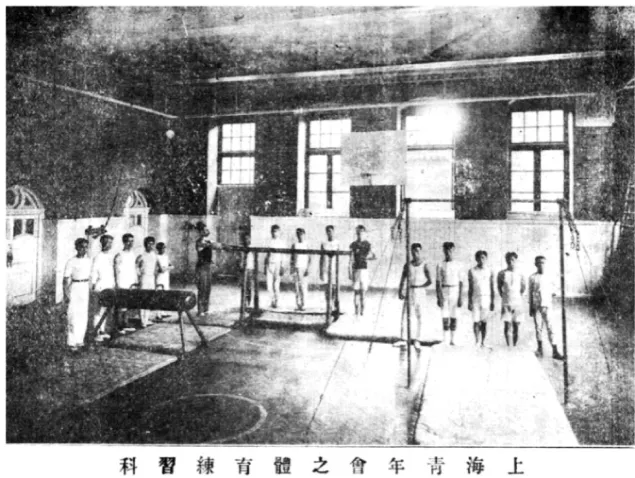

图8 “上海青年会之体育练习科”,《进步》,1913年10月

《进步》杂志由上海基督教青年会主办,创刊于1911年9月。众所周知,自19世纪后半叶上海开埠以来,西方传教士在传播近代知识与推进教育等方面作了大量贡献。据该刊1913年10月号上的《青年会在世界各国之造就》一文,青年会为全球性组织,中国青年会成立于1895年,1913年中国20余个城市中都有青年会。图8是上海青年会的体育练习场所,此时可能还没有游泳训练,但《泅泳术》的翻译意味着青年会在传播游泳知识方面拔得头筹。

在《真相画报》里出现了“泅水”和“游泳”,《进步》里出现了“泅泳”。“泅泳”意味折中,所以在20世纪20—30年代仍在流通,后来才被“游泳”所取代;但“泅水”似显得土气,很快就被淘汰了。

二、“游泳”与明星传奇

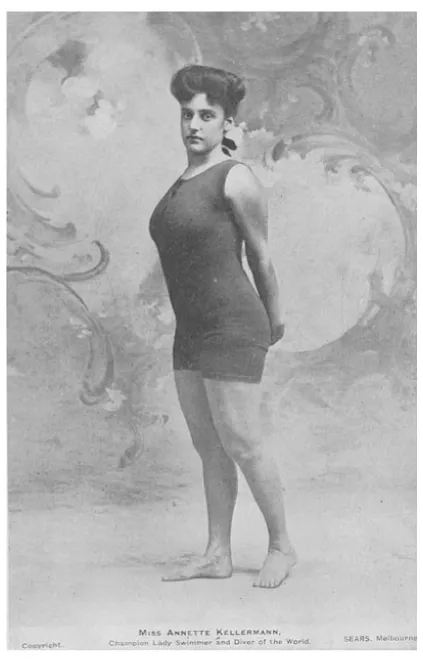

1915年1月,《礼拜六》周刊刊出“世界著名游泳家美国爱奈德·凯娄曼女士”的头像照片。其实这位爱奈德·凯娄曼(Annette Kellerman,1886—1975年)是澳洲人,确是个世界性的传奇人物。她自小腿部有疾,须用钢架纠正。父母把她送到悉尼接受游泳训练,16岁时,腿部恢复正常,在游泳和跳水比赛中夺冠。19岁时有三次试图横渡英伦海峡,但因体力不支而未能成功。她的许多事情都具有开创性——在墨尔本,她在玻璃水缸中表演美人鱼;在纽约,她表演水中芭蕾;1916年在好莱坞福克斯影片公司摄制的《神的女儿》(Daughter of the Gods)一片中演女主角,全裸出镜;她发明了一种紧身游泳衣,1907年在美国麻省的海边因为穿了这件游泳衣而被逮捕。

图9 《礼拜六》第37期,1915年

图10 着泳装的凯娄曼

将凯娄曼称为“游泳家”,颇富前瞻性。事实上,在周瘦鹃的作品里也可发现“游泳”。如1915年发表在第61期《礼拜六》上的小说《鱼》,通篇模仿鱼的口气:“好有趣啊,好有趣啊,这一片碧玻璃也似的水面上,听吾自由自在往来游泳,仿佛是吾的运动场。”这条在“运动场”里畅游的鱼,很有“游泳家”的意味。

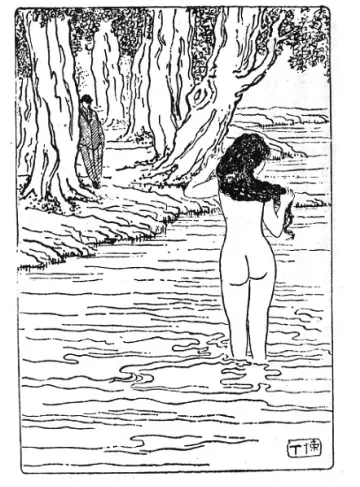

福克斯公司的《神的女儿》是好莱坞首部投资百万的大片,片中凯娄曼往来于丛林激流之间,因为她有游泳技术,还因为有健美的身躯可秀。其实在这部影片之前,早在几个月前,好莱坞公映了一部电影《贞洁》(Purity),剧中的女主角给一个画家充当模特儿,也是全裸出演。主演奥得丽·曼森(Audrey Munson,1891—1996年)原本就是世界著名的模特儿。该片次年在上海开映,周瘦鹃看了这部电影,把它写成小说《女贞花》,在《小说大观》杂志上发表。他描写了一个青年画家来到浅林中,发觉“一条小溪中隐隐有惊鸿之影,拍着碧水,往来游泳”,然后女郎出了水。画家对她美丽的身材惊叹不已,于是请她做模特儿,后来这幅裸体画果然成为名画。这个出水芙蓉的情节配有插图,是周瘦鹃的朋友丁悚画的。

图11 《神的女儿》中的凯娄曼

图 12 《小说大观》 第11集,1918年

当时上海有几家电影院放映外国影片,大多是好莱坞出产,片中的女星一般都会开汽车、游泳、骑马等。1919年《申报》上连载周瘦鹃的《影戏话》,谈论他曾经看过的欧美电影,对一些女明星赞不绝口。同年9月,美国寰球公司来上海为《金莲花瓣》(The Dragon’s Net,译为《龙巢》)拍摄外景,有女主角玛丽·华克姆(Marie Walcamp)在黄浦江里游泳的镜头。周在《影戏话》中说:“在黄浦江中摄影,玛丽·华克姆由一日本船舶上投身入水,泳至一小艇中……”又赞她:“貌绝丽,兼有胆力,盖婀娜中寓刚健者;擅驰马,并工游泳……与蓓儿·花爱德有绿树双声之誉。”蓓儿·花爱德,即Pearl White,另译作“白珠娘”。她在《宝莲历险记》等片里以惊险打斗著称,后来更以《女侠盗》的炫酷造型成为上海滩家喻户晓的好莱坞女星。

无独有偶,沪上有一位大名鼎鼎的交际花,叫殷明珠,在中西女校读书时被称作“FF女士”,FF即Foreign Fashion(洋派时尚)的简称。她喜欢看电影,对宝莲十分倾心,有人说她平时穿着打扮都像宝莲,连她的名字也在模仿白珠。可以想象这些好莱坞影片对中国女孩带来了怎样的冲击,殷明珠是个缩影。骑马、开车、游泳,她件件都能,似乎生来就是个明星胚子。1921年8月29日《时报图画周刊》刊出《名震一时之FF殷明珠小姐近影》,说:“此为上海交际场中最流行之装束,自其云鬓之低垂,脚跟之高耸观之,足证其深受欧化,不徒人之妩媚已也。”既出了名,各种传闻也沸沸扬扬。有人称她为“解放女子”,有人目之为“堕落女子”,多半跟她与男性自由交往有关。1922年初,但杜宇导演的故事片《海誓》在夏令配克影戏院公映,殷明珠扮演女主角,遂以“中国第一位女明星”而著称于电影史。

1922年3月,《快活》杂志刊出殷明珠《中国影戏谈》一文,谈她拍《海誓》的经历,也谈到她读书时就喜爱看电影,对宝莲特别仰慕;对于自己的名字与“白珠”重合,觉得与有荣焉。又说到“惟游泳驰马,为予儿时所习,因亦试效其蹈险所为,侪辈见之,误以予为习演影戏,因而大哗”。殷明珠生于有钱人家,小时候就学会游泳和骑马。在看了宝莲的影片之后,就更加仿效她的冒险动作,尽管受到同学们的误会。后来她嫁给但杜宇,也真的走上了从影之路。

但杜宇在拍电影之前就已经是个时髦画家,以画“美女”出名。1920年他的《杜宇百美图》出版,其中有两幅图与游泳有关。泳装的款式相当前卫,应当是参照了外国画报的;另一幅在海滩上的女子,也刊登在1920年10月17日《时报图画周刊》上,题为“游泳衣”。这种画法多半出自但杜宇的想象,对于当时的女子来说具有某种召唤作用。

20世纪20年代初,在游泳活动尚未普及之前,游泳观念已经通过小说、美术、电影等得到了传播,而女性身体则扮演了关键角色。

图13 《杜宇百美图》,1920年

三、游泳的专业传播

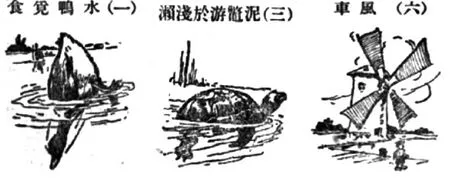

20世纪20年代初关于游泳的知识传播,出现过几个不同类型的文本。1921年4月,《学生》杂志上有程小青翻译的《泅泳新术》,这是美国红十字会救生队队长的一篇自述。说他当初学习游泳,入不了门,很是苦恼。后来得到高人指点,不到半小时就学会了。这个速成法很有趣,先要学习者克服恐惧心理,把游泳当作一种“游戏”,然后跟着他一步步去做。其实每一个招式都是对习见事物的一种模仿,如像鸭子一样在水中睁开眼睛,像乌龟一样在水里昂起脖子,或像风车一样在水中旋转双臂等。

市公安局副局长曾宪威应询:“消防安全关系千家万户。今年,全市接报警火灾起数和直接经济损失分别同比下降9.9%、42%,消防安全问题依然对我们公安机关触动很大。”公安消防部门今年组织开展了住宅小区火灾隐患专项治理工作,下一步还将继续提请政府牵头,深入开展住宅小区消防安全火灾隐患综合治理,对住宅小区开展精细化消防安全隐患排查。与此同时,公安机关将会同其他部门加强协调配合,共同参与整治,加大处罚力度,坚持顶格处罚,实现以罚促改、以罚促管的效果。

图14 《学生》,第8卷第4号

那时,程小青正在《礼拜六》周刊上发表他的侦探小说,后来以此成为名家。他的这篇翻译使用了一种通畅的文言,颇有小说意味。有趣的是,文章题目在杂志封面上印作《泅水新术》,正文则写为《泅泳新术》,文章里使用的是“游泳”,数词并用似乎反映了这个词语使用的过渡形态。“泅泳”一词是有来源的。《东方杂志》对每次远东运动会都有所报道,如1917年10月号刊登的程树仁《赴日与第三次远东运动会记》一文中作“泅泳”;1919年10月号上的詹菊似《第四次远东运动会纪事》中说到“运动种类”包括“网球、篮球、棒球、排球、足球、泅泳等”,而在成绩表中又写成“游泳”。1921年6月号上的幼雄《第五次远东运动会纪事》中一概记作“游泳”。这些纪事文章中对“泅泳”、“游泳”的使用应当和远东运动会的用法是一致的,在专业上具规范性,而从“泅泳”到“游泳”的过渡似乎反映了中、日、菲之间的沟通和共识,对于民间也就更容易产生影响。

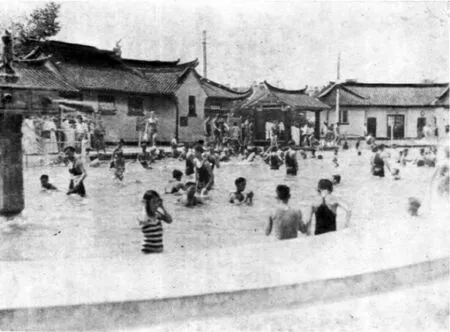

“泅泳”虽被“游泳”所取代,但经过公共流通的词语不会死亡,在某时某刻也可能浮出记忆。笔者通过资料检索,发现在1930年出现了好几条使用记录。《良友》画报3月号刊登了足球名将李惠堂《离了母胎到现在》一文,自称“泅泳也是我的嗜好”。同年,广州特别市政府印发的第356号《市政公报》中有体育学校要借地建立“泅泳场”的申请。另有《中国图画大观》一书中有《青岛海边天然泅泳场》之图,另一图谓“上海公共泅泳场:夏季每日泅泳者男女数百人”。

图15 上海公共泅泳场,《中国图画大观》,1930年

1922年5月,《教育杂志》刊登了刘敦桢《田径、游泳竞技运动法》一文。该文完全是专业用语,统一使用“游泳”,遵循国际惯例。说明了各种游泳姿式,并一一加以图示。如图16是蛙式,那时叫“跬足”,另有仰游、侧游等。不像程小青的译文里那个救生队队长把游泳说得那么轻松有趣,刘氏此文首先从安全上考虑游泳:“我国位于大陆,夏季之气候酷热,如能择安全之处,练习游泳,不仅为避暑之上法,且有益健康,实一举而两得也。惟游泳之地点,河流不若海滨之安稳,游泳场必具之条件如次……”并且列出在游泳之前必须注意六个要点,如空腹、满腹及酒后不能游泳,“游泳前须预先摩擦全皮肤,行深呼吸,及作简单之柔软体操,以防入水后发生痉挛”,或者“海滨游泳以满潮为适当”等等。另外,在游泳时也有五六个注意事项。总之,这个游泳指导的目标读者是城市居民,练习游泳也好像是一种科学、文明的规训过程,去海滨或游泳场须有相应的经济条件。

图16 《教育杂志》,1922年

1923年8月,《小说月报》上发表了叶绍钧的短篇小说《游泳》,写一些教师在闲聊。聊到游泳时,大家觉得有趣,体育教师司徒先生吹嘘其游泳技术,大家便怂容他来一段表演。于是,来到附近的小河边,司徒跳了下去,很快游到了对岸。但他在游回来时却发生意外,眼看要被淹死时来了一条小船,把他救了上来。这篇文章如果从前文提及的刘敦桢的角度,也就是为城市人叙说游泳的角度来看,就很有意思。但显然这是个乡村故事,像这样贸然在河流中游泳就会有危险。问题出在司徒准备游回来跳下水的时候,他站着的土滩松散开来,于是他栽入河里。他的身体怎么也不对劲,越游越往下沉。看来,他虽然是体育教师,但技术上还不够专业。

司徒先生有点可笑,但如小说标题所示,“游泳”才是焦点,而叶绍钧大概更在乎游泳这件事,其中有微言大义在。小说以闲聊开头:“几位教师大概是谈起了远东运动会,便论到游泳的问题。有人说沿海的人大多善于游泳,就有人接着说,日本男女几乎个个会游泳的;他们的心意渐渐集中于这件事情,只觉得它的兴味正在浓郁起来。”此时,有三五个“在家里怕受大人的嫌厌”的学生在学校运动场上玩耍。从这点可以看出这几位是小学教师,其闲聊虽具地方色彩,却与公共资讯密切相连;谈起远东运动会而“论到游泳的问题”,就比较严肃了,这“游泳”就含有现代的专业意味。说到“日本男女几乎个个会游泳的”,言下之意好像在说中国人就不是如此。

其实远东运动会有许多比赛项目,为什么只关注游泳呢?事实上这是在呼应某种公共舆论,如上文提到1921年6月的幼雄《第五次远东运动会纪事》一文,与叶氏这篇小说的发表时间很接近。因为在这次运动会上,游泳奖项都被日本与菲律滨拿走了,中国一败涂地。幼雄写道:“居岛国者善于游泳,日本与菲律滨俱为岛国,故游泳之术特精,我国远不逮焉。然运动固不当以陆上为止境,水上运动,裨益体育,亦复不浅,苟习之有素,未必不能胜人。乃我国国民,不加注意,致此次会中选手缺如,宜其相形见绌,将锦标拱手让人也。”且不说这几位教师或者叶圣陶是否读过这期《东方杂志》,当小说里司徒先生在死亡线上挣扎时,就充分凸显了游泳这件事的严重性。岸上人们万分焦急,一面见死而不能救,一面又谈到远东运动会:

“可惜我们都不会游泳”。田先生只是跺脚,鼻尖上缀着粒粒的汗珠。

“可见游泳这件事是很重要的,大家应得练习。”

“远东运动会中列入这一项运动,未必不是提倡的意思。”

“我们学校里也应有这项运动。反正司徒先生是会游水的,不妨请他在课外教授。”

“这事情大概不容易罢……。”

在这里,叶氏写《游泳》的用意昭然若揭,无须赘言。妙的是从一个乡村角度表达出发展游泳的紧迫感,那么,这对于城里人来说就有点激将法的意思。

图17 《中国漫画》第14期,1937年6月

女儿:“妈妈怎不和他们去游泳呢?”

妈妈:“他们的游泳太不文明了!”

四、1932年上海:“盛暑游泳的狂热”

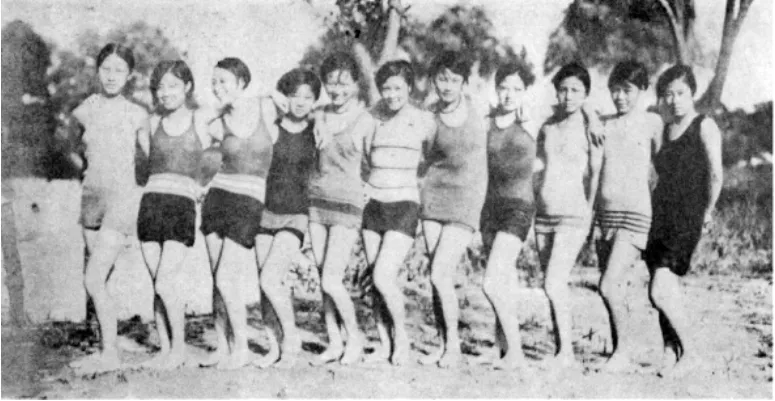

在游泳方面,中国是后起的,至20世纪20年代才逐渐发展,游泳团体、游泳池、游泳教学等多了起来;本来沿海口岸都有为洋人设施的海滨浴场,国人也开始光顾,这是一种随着城市经济增长而出现的自然的中产阶级的生活方式。北伐革命强行推动女子放足、剪发和“打倒小马甲”,加速了女子身体解放的现代化进程,这对于女性的公共参与、包括对游泳的参与无疑起了积极作用。

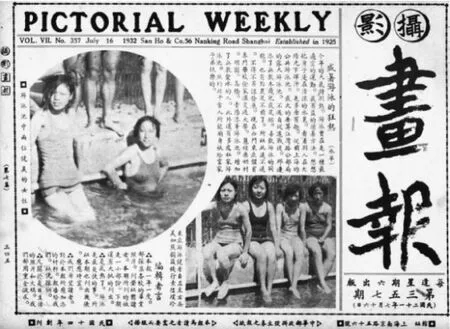

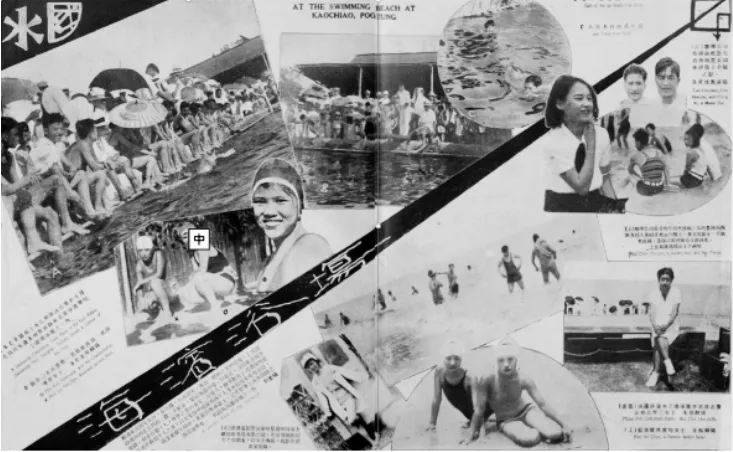

图18 《摄影画报》,1932年7月16日

1932年的上海夏天有点不寻常,传媒对游泳似乎还没有这么狂热过。上海的天气,一到7、8月就炎热难熬,再加上这一年发生了“一·二八”事变,闸北区遭到日军轰炸,十九路军英勇抗敌,市民义愤填膺。然而,正如这份《摄影画报》的标题:“盛暑游泳的狂热”,热上加热。文章说道:“从前上海的公共游泳池,最大的要算江湾路工部局的露天游泳池,不过自从沪战后,那边添了无数木履儿的足迹,喜欢游泳的同胞,也有点裹足不前了。所以此道不通,不得不另谋发展。现在西门东亚体育专门学校、徐家汇交通大学、丽娃栗妲村、明园、高桥、青阳港等游泳池,增加了无数爱水的人。此外还有多处私家游泳池,然均非平常人所能厕身,只给富家子弟快乐的。”文中江湾路的露天游泳池即众所周知的虹口游泳池,“木履儿”即日本人,多居住在虹口区一带。通过这番盘点,我们可以知道当时上海还有哪些公共游泳池。

6月号《良友》封面刊出一泳装小姐,夺夏季先声。这一期比平时刊本较小,而印刷质感较强。编者向读者致歉,说因为沪战,杂志停刊了四期,现在复刊碰到困难,不得不用铜版印刷,价格高昂,所以缩小了版面。

图19 《良友》1932年6月

图20 “上海名媛张季卿女士”,《良友》1932年7月

《良友》一向堪称执画报界之牛耳,打造都市文化的现代化。每当夏季,少不了刊登一些西洋人如何消暑休闲的照片,这也是一般杂志的应景模式。但这次6、7、8月3期集中聚焦于游泳主题,极富本土性。6月号有“广州水上运动会”专版,由十余幅照片拼编而成。7月号上两大整版以“水国生活”为题,11幅尺寸不一的照片一律是女性,似打造成中国游泳女子的集体亮相。凡女子皆不具名,仅有一幅题为“上海名媛张季卿女士”,尤其是一幅“水国姊妹之行列”,十余位女生应当是体育学校的学生,十分活泼开朗。游泳所带来的民主和开放,由此可见一斑。

图21 “水国姊妹之行列”,《良友》1932年7月

20世纪20年代后半期出现了“画报热”,除《良友》之外还有《上海画报》、《北洋画报》等,都属佼佼者。大众传媒以消费社会名流为宗旨,在这些画报上,从大家闺秀、名媛淑女、戏剧名角到电影明星,争奇斗艳,从中可见社会风气、文艺潮流之转移。然而,在舞台聚焦和幕后操纵之间有许多潜规则,内含性别与阶级的观念差异。如《上海画报》中妓女也属名流,其照片见于诸头版,而《良友》则不然,其主办者本属“广东帮”,已隐含国民党的禁妓方针,与上海的重商自由主义不可同日而语。值得注意的是,这位名媛张小姐的泳装及其卷发、眼神,堪称风情万种。若与1927年《北洋画报》上殷明珠的《盘丝洞》剧照相比较,后者身体暴露的程度远不及张小姐,但媒体却把殷渲染成“裸体”而大加指斥,其中不无传统的性别及轻视演艺的观念在作怪。而在《良友》上,大量泳装女子绝无“裸体”之嫌,这多半拜赐于“游泳”中含有“政治正确”的意味,即健身运动关乎强国强种,不容有歪念存焉。

1932年的夏天的确有几件事值得为游泳做宣传。比起广州水上运动会,更为重要的是南京中央运动场的游泳场落成,政府要人主持了开幕典礼。《良友》第8号为此配图做了专门报道。当时南京政府正在全力准备翌年召开的第五届全国运动会,投入巨资建造中央运动场,因此这个游泳场就好比暖身前奏。果然,在次年的游泳竞赛中,来自南国的杨秀琼大显身手,为中国女子扬眉吐气。

另一件事是第十届奥林匹克世界运动大会在美国洛杉矶举行,以往中国虽派代表列席观礼,却未正式参加过比赛。《良友》在9月号也做整版报道,所刊照片都与游泳有关。文章说:“比赛结果失败,早在意中,无足介怀,惟于此东亚风云弥漫之际,我国突派辽宁省之刘长春君代表中国赴会,亦未尝不是予各国人士以一种新的认识,比赛胜负,犹其余事也。”

此处必须举出一份几乎被遗忘的《文华》杂志。该刊创刊于1929年,主编梁雪清、梁鼎铭是艺术界新进,另一位主编赵笤狂是畅销杂志《红玫瑰》的主编,因此许多社员都来自鸳蝴营垒。刊物的版式风格与《良友》相似,而主打艺术,常刊登古画,彩版印刷之精良则有过之而无不及。1932年7、8月两期也突出游泳的主题,比起《良友》来说,可谓后来者居上。关于南京游泳场的报道,《良友》使用了半版,《文华》则用了全版,甚至在第8期上以一版半呈现世界奥运会,比《良友》早了一月。其中一张运动员跳水镜头的照片,殊美观。另有两张有关刘长春的照片,一张是他在运动场上做田径锻炼,另一张是王正廷等人在上海黄浦江边送别他的情形,众人的殷切目光令人动容。

图22 奥林匹克运动大会, 《文华》1932年8月

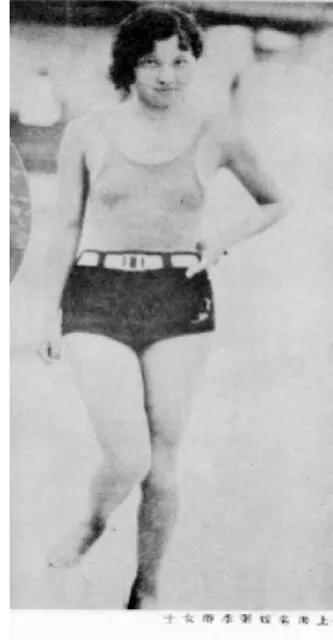

图23 “名媛李继伦女士”,《文华》1932年8月

这两期《文华》在游泳上做足花样,除了整版刊出参加游泳公开赛的“名媛李继伦女士”的照片,还有关于游泳衣的广告和梁又铭的漫画。最为醒目的是第8期上关于新建的高桥“海滨浴场”的新闻,许多演艺界名人如联华影片公司的名导蔡楚生、影帝金焰,以及新老明星殷明珠、陈燕燕、王人美等皆一一现身。画面上的解说词也是一段有价值的上海掌故,故录之:

离浦东高桥七里许,有沙滩,白浪滔天,殊为一绝妙之天然浴场。上月间由沪特别市公用局,费二千余金,筑成海滨浴场。开幕日,该局柬请报界参观,到者百数十人,以女星殷明珠、陈燕燕、王人美者最为来宾所注目。直至夜间十时许,来宾始渐渐散去。是亦繁华上海新开辟之清凉世界也。

尽管处于沪战阴影下,国人犹尽情享受和平生活,由游泳一端观之,迈向现代化建设呈欣欣向荣之气象。近时史家谓二战肇自“一·二八”,此后中国终于卷入世界大战,前后延续十余年,牺牲无数,录至此,不止愤慨系之。

图24 高桥海滨浴场,《文华》,1932年8月

对于这一曲游泳的夏季交响曲,众多报纸杂志都加入其中,这里不再赘述,仅举1932年10月开明书店出版的《中学生》杂志为例。《中学生》有一辑以“游泳”为专题的作文竞赛,收入7篇文章,都是中学生做的,叙述各自游泳的经验。有的生长在长江口,大江成为他的“天然游泳场”;有的从小在农村小河里戏水,没觉得有什么危险;有的父母坚持不让学游泳,他说将来要去青岛读书,这样父母就管不着了。这些故事无不天真烂漫。其中叫罗会超的同学是上海人,把他在三年里学习游泳的经过讲得特别详细。14岁那年,他仍然“怕水如怕鬼”,但为父亲所逼,去青年会学游泳,得到教练指导。有时找游泳的书籍来看,学得虽慢,却坚持不懈。去年夏天去青岛参加了少年营,泡在海里,游泳技术大有长进,还参加了比赛。回上海后,在虹口游泳池里,觉得自己身轻如燕,大有曾经沧海之慨。今年因为沪战,家里从虹口搬到别的区。夏天来了,附近没有游泳池,为了过瘾,他去了5次虹口游泳池。

坚毅的意志叫人钦佩,口气里带点自负,罗会超的这番叙述可以说是典型的城市里长大的孩子。他提到青年会、游泳池、书籍、夏令营,正说明其学习条件的优越。也可见游泳作为一种现代文明的规训机制,不仅可以健身,也可以磨练意志。罗文的后半部分从“知识”和“身体”两方面加以总结,并以甲乙丙丁来条分缕析,可见思维的规整对于文明的规训过程来说是一个重要的目标。

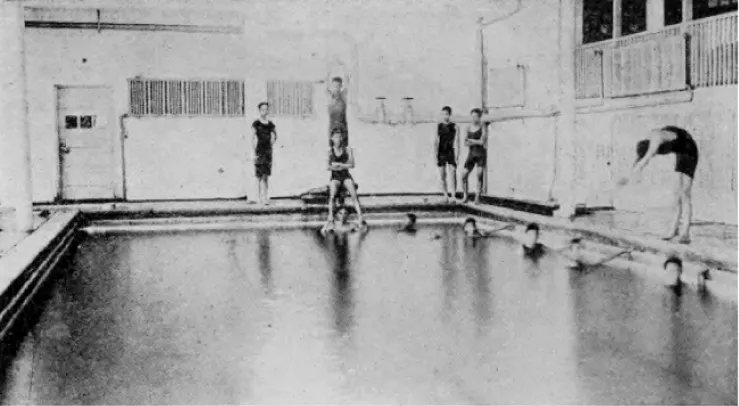

下面有关青年会、游泳书籍等再罗列些图片。上文已说到上海青年会传播游泳知识的情况,这里的图片等刊于1926年的《图画时报》,谓于7月24日举办了游泳比赛,图为青年会室内游泳池。

图25 《图画时报》第313期

书籍方面,上文提到1922年《教育杂志》刊出刘敦桢《田径游泳竞技运动法》一文,后来教育杂志社编了《田径游泳竞技运动法》一书,1925年12月由商务印书馆出版,收入刘敦桢之文。1929年10月,商务印书馆又出版了李石岑的《游泳新术》一书,收入《万有文库》。李石岑原是《教育杂志》主编,知名于时。所谓“新术”,大概是相对于早些时候出版的《田径游泳竞技运动法》而言。书中言及“游泳衣帽”的部分,并图示男女游泳服与帽子的不同样式。实际上20世纪30年代初的女式泳装如上面一些图像所示,已相当开放,因此这种带袖的款式显得相当保守。

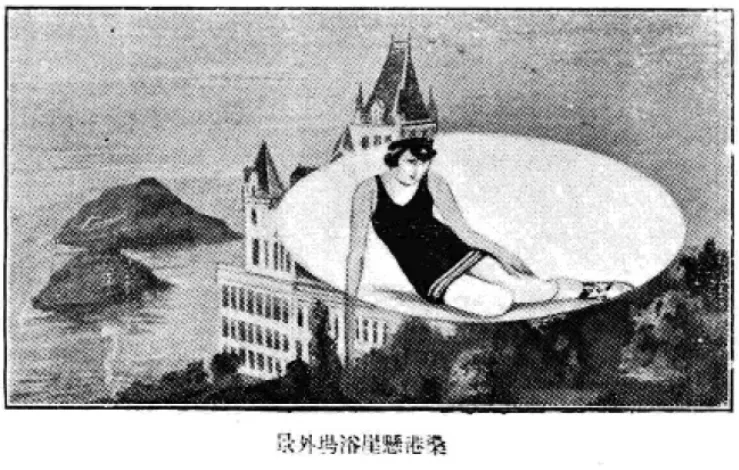

书前几幅照片,如“伊豆千人温泉浴场”等大多是日本海水浴场的景观,这大约与作者早年留日的经历有关。有趣的是其中一幅“桑港悬崖浴场外景”,图中嵌入一外国摩登女郎,其泳衣与书中所提供的女式泳衣形成明显对照,真是中外有别了。

图26 男式与女式游泳服,李石岑《游泳新术》,1929年

图27 “桑港悬崖浴场外景”,李石岑《游泳新术》,1929年

至20世纪30年代,此类游泳书籍层出不穷,专门讲述关于跳水、游泳救护及女子游泳等内容,有的以“图解”或“活动照片”为标榜,种类不下十数种,这说明了游泳运动正在深入开展中。

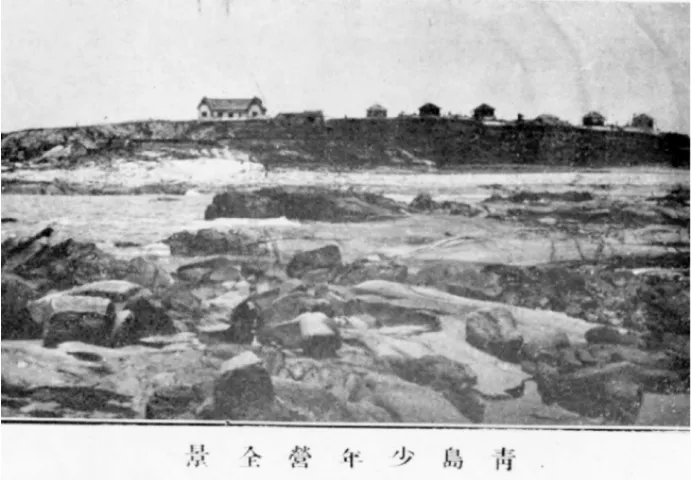

罗会超讲到的“少年营”是由青年会组织的一种暑期教育形式,参加者多为中学生,内容包括体育运动、野营、阅读讨论等。青年会的《进步》月刊在1917年与《青年》杂志合并,改名为《青年进步》。1931年,《青年进步》刊登了几幅“青岛少年营”的照片,展示营地全景、礼堂、宿舍和浴场,这正是罗会超参加的少年营。少年营是世界性的,由日本青年会发起的“远东国际少年营”中,中国也有代表团参加,几幅实地摄影的图片见诸1929年9月的《良友》画报。另有青年会世界协会组织的“太平洋国际少年营”,1937年逢第五届,决定8月2日至12日在日本举行。4、5月间,有关媒体预告了这次国际少年营将在风景瑰丽的富士山麓驻扎营地,不料爆发“七七卢沟桥事变”,中方声明拒绝参加此次活动。

图28 “青岛少年营全景”,《青年进步》,1931年

与“少年营”不同,“夏令营”一词在民间广泛使用,至20世纪40年代夏令营活动十分繁盛,形式很多。青年会也举办夏令营,常在前面加上“少年”或“青年”二字。1935年9月,《良友》刊出两整版照片,都是关于在浙江奉化溪口举办的“少年夏令营”的报道。这次活动由上海青年会组织,但有别于同年8月在青岛举办的“国际少年夏令营”。

图29 《良友》,1935年9月

虹口游泳池大约是上海最早向公众开放的游泳池,它不会被媒体冷落,因为在公众记忆里,它与夏日里的爽快连在一起。图30为虹口游泳池一景,出现在周瘦鹃主编的《新家庭》1931年7月号里。走笔至此,笔者想起小时候住在石门一路,转个弯到南京路上,走不远便是新成游泳池。记忆里也是夏天,池里好像全是人,几无插锥之地,怎么学游泳的反倒记不大清了。

图30 虹口游泳池,丁悚摄,《新家庭》1931年7月

责任编辑:李艳丽

文化产业理论

——以基督教青年会档案为依托

- 上海文化(文化研究)的其它文章

- 殷商时代的巫乐考察

- A Song for Rosefinch with Passion and Tenderness: Bookview ofThe Wondering Man along Wu Chou River

- A Discussion on Jin Hong’s Syncretization and Variation and the Mondern Man’sConsciousness in the 1980s

- What is Shanghai Film: The History and Opportunities of ShanghaiFilm in View of Film Industry

- China’s Cultural Soft Power and Cultural Diplomacy: A Case Study of theInternationalization of Chinese Contemporary Art

- Swimming: Historical Account by Words and Images