让以家庭农场为基础的合作社成为现代农业的组织保障

■ 文/马彦丽 李 勇

让以家庭农场为基础的合作社成为现代农业的组织保障

■ 文/马彦丽李勇

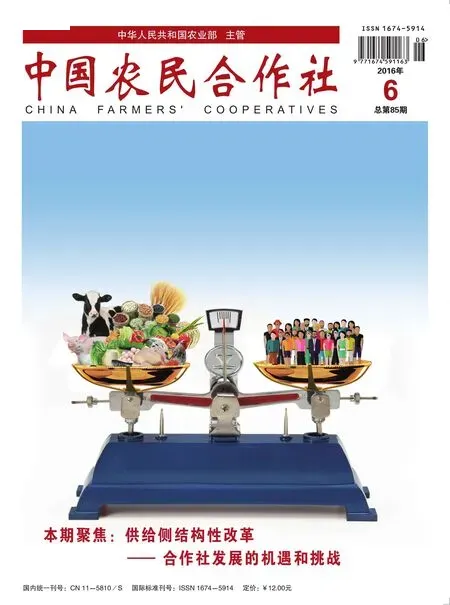

从“供给侧改革”的内涵出发,农业供给侧改革的核心应该落在资源的优化配置上。本文认为,“职业化农民+社会化服务”是中国农业走上现代化的不二选择,资源优化配置的制度核心是让以家庭农场为基础的农民合作社成为现代农业的组织保障。

一、适度规模的家庭农场是现代农业的微观基础

家庭承包经营制度曾经功不可没,然而,其弊端也日益显现。将细碎的土地流转起来,实现资源的优化配置成为必然选择。目前,中国的农业规模经营主体主要有两类:一类以家庭经营为特征,另一类是工商资本下乡参与农业生产。基于以下几个理由,适度规模的家庭农场应该成为现代农业的的微观基础(特别是种植业更是如此)。

第一,家庭农场可以有效解决农业劳动的计量和监督问题,在世界范围内家庭经营都是主流的农业经营模式。人民公社制度的失败和家庭承包经营制度的成功反复验证了这一点。第二,农业生产并不是规模越大越好。农业领域并不存在显著的规模经济效益。而且,不同行业的适度规模不同,土地密集型农业(如粮食)和劳动密集型农业(如蔬菜、水果)差别很大。同时,现代化并不等于大型机械化,机械化只是现代化的特点之一,用机械化作业的需要来强调土地规模必须扩大是不合适的。第三,农地政策不仅是产业政策,还是社会政策,要考虑其对收入分配的影响。中国多数地区人地关系紧张,土地流转速度要与劳动力转移的速度相匹配。一个村庄内大量存在有精力而无工作的人是什么样的景象?一些土地大量集中的地区出现了大范围的农村闲散人员哄抢农作物的事件,一些意想不到的社会问题已经开始显现。

二、新型职业农民与家庭农场天然匹配

按照舒尔茨(Theodore W. Schultz,1964)的观点,向农民投资是从传统农业走向现代农业的关键一环。“迅速的持续增长主要依靠向农民进行特殊投资,以使他们获得必要的新技能和新知识,从而成功实现农业的经济增长。”在中国,新型职业农民将成为现代生产要素中最具能动性的资本。新型职业农民既不是工商资本家,也不是只出卖劳动力的普通劳动者,而是具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、具备一定经营管理能力,以农业生产、经营或服务作为主要职业,以农业收入作为主要生活来源,居住在农村或集镇的农业从业人员,他们与家庭农场天然匹配。

三、家庭农场的发展更需要完善的社会化服务

与小规模的家庭经营不同,家庭农场规模更大,经营者懂经营、会管理,对技术和市场都很敏感,但即使是企业化了的家庭农场同样需要完善的社会化服务。在自然风险和市场风险面前,即使是家庭农场也是非常弱小的,技术的进步和引进也远非一家农场能完成。当农场规模变大,农场主对质优价廉的农业生产资料、农产品市场的价格变化都更加敏感,以前小规模经营中被隐藏起来的一些服务需求也凸显出来。例如,在小规模的家庭经营中,农户的配房和庭院均承担了晾晒场、粮仓、存放农机具等方面的生产功能。但随着农场规模扩大,家庭不再可能承担这些功能,农场对晾晒场(或粮食烘干机)、仓库甚至如何利用期货市场消除农产品价格变动对农业生产方面的影响等需求都凸显出来,这些都需要专业化的社会化服务来满足农场的需要。

四、合作社是向农场提供社会化服务的重要组织之一

目前来看,社会化服务的主要提供者是投资者所有的企业,所有具有私人物品属性的商品和服务都可以通过市场来提供,企业通过提供这些产品和服务在市场中盈利,很多时候我们都依赖企业提供这些服务。政府提供一些企业提供不了的或者提供不好的服务,例如基础设施建设和科技推广。科技有明显的正外部性,在不易市场化的基础研究方面、农民的教育和培训方面,政府可以做很多工作。基础设施建设投资大、见效慢,如兴修水利、整修道路、改良土壤等,很多时候需要政府的投入。

在投资者所有的企业和政府之外,合作社也是提供社会化服务的重要载体。合作社的显著特点是其所有者就是其服务对象,通过合作社可以实现生产在户、服务在社,生产小规模、服务规模化,适于向农民提供各种产前、产中和销售服务。与企业相比,合作社的特色在于其“益农性”:投资者所有的企业在与农民的交易中虽然也不乏合作,但本质上需要从农民身上赚钱,二者利益不一致;合作社却要把从农民身上赚的钱还给农民,二者利益从原则上讲是一致的。在与投资者所有的企业的竞争中,合作社还可以充当竞争的尺度,促使投资者所有的企业改善服务,降低价格。此外,合作社追求的一些社会价值,例如公平、民主、重视对成员的教育、重视社区发展等,也对保存农业的多功能性、防止农村凋敝有重要的意义。

五、以家庭农场为基础的合作社最有可能是“真正的合作社”

《农民专业合作社法》颁布以来,中国的农民专业合作社数量急速增长,然而,合作社数量激增却徒具形式,农户经营组织化程度没有出现由松散到紧密、从初级到高级的变革过程,有很大比例的“合作社”出于追求“政策性收益”目标而成立,农民对合作社表现出茫然和漠然,许多合作社没有开展活动,大股东控股普遍而普通成员受益不多。

之所以出现上述问题,关键在于当前许多合作社的成员并无合作基础。徐旭初(2015)认为,合作社异化的基础是成员的异质性。“当成员出现异质性时,当一人一票被打破时,当资本报酬不再有限时,当公共积累可以分配时,显然,合作社就必然地开始了‘异化’”。然而,这种“异质性”又似乎不可避免。在黄胜忠(2007)看来,对绝大多数普通农户而言,他们只有有限的自然资源,由他们组织创建合作组织的可能性较小。只有那些具有一定生产规模,农产品生产的市场化、商品化程度较高的专业生产大户,掌握一定农产品销售渠道的运销大户,农民社区里的“精英”人物,以及拥有一定资本实力和管理能力的龙头企业和供销社,才有能力组织创办农民专业合作社,将同业者及利益相关者带动起来。因此,合作社的异质性结构根本就是天生的。这两种看法结合在一起形成一个悖论:成员异质性必然导致合作社异化,但没有成员异质性合作社就不可能成立。据此似乎可以得出,当前中国并不存在合作社发展的基础的结论。这就又回到了十几年前关于中国发展合作社是否具有现实性的争论:中国的农民专业合作社究竟是经济学家和各级政府的“特殊关爱”和“长期坚持”所致,还是确有存在的必要性和可能性?是带有理想主义色彩的应然的价值追求,还是充分考虑各种前提条件的现实选择?

依笔者所见,上述问题之所以出现,除法律和政府规制不完善外,一个重要的原因是当前中国多数合作社是以兼业小农为基础,而兼业小农在“业缘”上缺乏合作空间(日本农协的经验表明,以地缘为基础的综合性合作组织似乎更有利于向兼业小农提供有效的服务,据说目前一些地方在开展区域合作社的试点,其效果拭目以待)。但是,预见到今后几十年,一批职业农民经营的家庭农场将成为中国农业生产的微观基础,那么,农民专业合作社(无论是种植业还是养殖业)的发展还会有非常广阔的空间。主要原因在于:首先,相对于兼业农户,职业农民更有可能成为合格的合作社成员。职业农民有更强的投资意识和风险意识,而且由于其务农为生,参与合作社事务的成本即使不变,但收益显著提高,他们会更乐于向合作社投资。潘劲认为,成员的经济参与是合作社成为真正的合作社的基础。成员的收益权和控制权均与成员的所有权相联系。其次,当成员的经营规模变大、合作社的成员人数因此减少时,增强了合作社采取集体行动的能力。第三,当合作社有机会发展壮大,合作社经营者的职业化成为可能,这就为合作社进一步发展提供了机会。

〔基金项目:国家社科基金项目(13BJY104),河北省社会科学基金项目(HB15YJ067),河北经贸大学2015年暑期社会实践项目〕

作者单位:(马彦丽,河北经贸大学现代商贸服务业研究基地、河北省农民合作社研究中心;李勇,河北省沧县农业局)