小画巨幅爱无涯——北影招待所的历史一幕

文/曹致佐

小画巨幅爱无涯——北影招待所的历史一幕

文/曹致佐

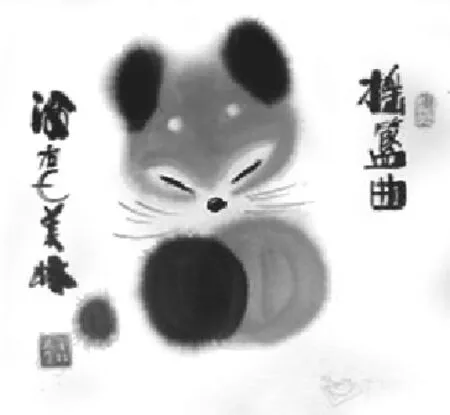

北影招待所住着许多外请来的作家,各自都在进行电影文学剧本的创作。肖马带回来一幅画,画的是动物,因别出心栽,引发大家的观赏。狐狸通常是狡猾、奸诈的小动物,可画中的狐狸却神态天真无邪,像孩子般稚趣活泼。大家问肖马谁画的?肖马说:“韩美林。”

肖马介绍说,韩美林原是中央美术学院的高材生,毕业后,因安徽省文联主席赖少其之邀,到了安徽画院当教授。文化大革命的红色风暴,迫使他被下放到省轻工系统,继而又被贬到淮南陶瓷厂当美工。因邓拓曾经为韩美林的画作赋词一首,此外韩美林又曾给田汉的《窦娥冤》搞过装帧设计,这两件事被他的一个学生揭发出来,他就被视为“三家村”的 “黑爪牙”“四条汉子”的“走卒”,他的问题也就成了淮南的“第一要案”。

在这以前,邻居老杨家的一只卷毛小狗“二黑”,与韩美林相处甚欢。“二黑”上门,韩美林有肉喂肉,或喂上特意留下的骨头之类。韩美林被扣上现行反革命的帽子后,除了“二黑”,没人肯理他。有一次韩美林被专政队一顿拳打脚踢,突然,“二黑”从人群里蹿出来,摇着尾巴伸出舌头舔他。韩美林在被打折了腿、挑断了右手筋时,都没有哭过,而这时“二黑”的温情让他一下子哭了出来。那几个专政队员见不得人与狗有情有义,一棍子狠狠打在“二黑”身上,随着“吱嗷”一声惨叫,“二黑”被打得趴在地上。韩美林见它被打得奄奄一息,心痛如绞,眼睁睁看着专政队员又抡着棍棒,接二连三地朝“二黑”猛击。“二黑”翻滚着,惨叫着,拖着断了脊梁骨的身躯滚在了路旁……

“二黑”惨痛的遭遇使大家深感震惊。肖马缓了口气继续往下说:“被打伤的“二黑”拖着身子回到主人老杨家,它不吃不喝,只是吱儿嗷儿地狂叫,三天后,就趴在家门口的小土堆上死了。“二黑”死得好惨啊,韩美林说,我失去了一个亲人!

韩美林被关起来后,最挂念的就是“二黑”。他常常一边回想着“二黑”的模样,一边蘸着水在裤子上画小狗,裤子都画烂了。后来专政队发现他“画心不死”,便唆使打手将韩美林手指头打断。幸好被关在一起的有一位老中医,就用按摩将韩美林的手指头治好了。那时,韩美林老婆与他离婚后改嫁,与首都话剧院一位编剧结婚,孩子也带走了。他深感世态炎凉,悲叹道,那些疯狂的人失去了人性,人不如狗,所以我在囚室里把“二黑”画得越来越天真可爱。韩美林还说,狐狸虽狡猾,可不害人,而那些迫害狂连动物都不如。之后他笔下的狐狸也变得十分可爱……

了解了韩美林的坎坷人生,画中小狐埋可亲可爱的形象越发打动着每一个人的心。大家都表示,在这胆战心惊的岁月,每天能看到充满爱意的小生灵,何尝不是一种慰籍。

几天后,肖马带着韩美林来到了招待所。在我的想象中,齐鲁大地的儿女,男的一定是五大三粗的壮汉,韩美林却个子矮小,绝无雄豪之气;他虽有一个十几岁的女儿,却童心未泯,热情率真。一看他自带笔墨和道林纸,就知道他乐意为大家画画。

他当场作画,手法的神速令人拍案叫绝,线条的高低横斜、曲直细粗、浓烈淡雅,收放有度,墨韵强烈;他笔下的狐狸,造型别致,没有一个是重复的,有跳跃、有机灵、有窥视……千姿百态,但都是美的创造,满目生趣。他一口气画了二十几幅,我们每人获赠两幅。

马烽啧啧赞叹:“落笔神速,挥洒自如,柔美尽显!”

肖马由衷地说:“这些快乐的、淘气的、调皮的小狐狸,仿佛有了人性,用那会说话的眼睛告诉我们:人与动物,都是好朋友。”

杨履方若有所思地说:“你的画告诉我,这个世界除去残酷的斗争之外,还有爱和友情。那么,你的心里难道就没怨恨?”

韩美林不无感慨地说:“我经历了九死一生,人妖颠倒的现实使我认识到当人蜕变成野兽,比真正的野兽还要凶恶。”他搁下画笔接着说,“不过,生活中并非到处充满仇视和敌意。我至今还没有被‘解放’,有人并没有嫌弃我,白桦就伸手拉我拽我,带着我在京城拜访了二十几位名人画家,他还为我撰写了《心中并不缺少爱》一文,给了《人民中国》。这是现在唯一一本对外宣传的杂志,这样我就认识了《人民中国》的记者韩翰。韩翰又把我介绍认识了肖马。肖马也像白桦一样,在京城的文艺界到处为我奔走呼号。他先给张汀看了我的画,张汀一看我的画就要见我这个无名小辈。那天,张汀还把版画家莫测请来相聚。”

李准插问:“你所指的张汀是不是中央美术学院院长?”

“正是他。张汀说,你鄙夷野蛮,想用动物来呼唤爱心。好!”他嘱咐我要多画一些给他和莫测。他表示在京的画家,能送的他都要送。”

李准说:“张汀是个热心人,爱才如命。前天我还和他在一起。若早知肖马与他相熟,那天也会约肖马同行。”

杨履方说:“肖马告诉过我,他画的油画《大别山农民暴动》入选中国军事博物馆,第一个投赞成票的就是张汀。”

肖马补充说:“1965年,我到北京去看望他,把刚出版的短篇小说集《哨音》赠送于他。他高兴地立即翻看起来,才翻了2页,他突然把书朝桌上一扔,气得在椅子旁转了两圈,然后指着书余怒未息地说,我以为你送给我的是画册,没想到是小说。肖马啊肖马,你是一个画画的人,你啊,不该舍本就末……他惋惜地一声长叹。”

李准笑言:“原来你俩之间还有这码子事。张汀确实是一个识才爱才惜才重才的艺术家。”

韩美林说:“对,那天他仔细看了我带去的几十幅画后,对我就像老友重逢,一见如故。从他家出来,我对肖马说,这些年,我尝够了人间的世态炎凉。到了北京,做梦也没想到,碰到的尽是好人。今天,肖马又把我带来见大家。你们在文坛上都是受人尊敬崇拜的作家,却对我敬若上宾,使我感到了人与人之间的温暖……至于我所受过的摧残,遭受过非人道的苦难,我能不怨不恨吗?不过,没完没了的怨恨只能让人的心胸变得越来越狭窄。我是画画的,要想画出几幅像样的画,应该多几分爱,少几分恨。”

马烽赞赏地一挥手,说:“爱比恨容易呀,也许你的苦难,最后酿成的是蜜。”

孙谦颇有见解地说:“爱能酿成蜜,爱恨交加也能酿成蜜,还有,倘若能用爱来化解恨,那么酿出来的蜜也许会更加甜更加醇香。”

杨履方附和着说:“听了韩美林和二黑的故事,看了他画的那么多可爱的小动物,我就想,动物虽有兽性,但也有可能与人类建立相通的感情。”

李准感叹道:“对,人与有些动物可以建立友好的感情。齐白石的虾、徐悲鸿的马、李可染的牛、吴作人的鱼、黄胄的驴,这几位大师真因爱得深切,才会画得灵动。他们都是经过长期的静观默察,对各种习性熟稔于心,才会激发出别有洞天的感悟。齐白石画虾,廖廖数笔就能勾略出虾壳的质感和透明度,虽没有着墨一点一滴水的氛围,但通过画出虾身的起伏角度,给人有一种虾在水中跃然游动的神态,就像活的一样。这全仗他高超的艺术造诣,齐白石从小就喜好在家前的小河里钓虾,甚至赤足下水与虾嬉戏。他深知虾的习性,所以画得酷似毕肖。”

马烽说:“李准讲了齐白石画的虾,使我想到了黄胄的驴。有评论说,黄胄画驴的功夫前无古人,后无来者。何以会出神入化?这和他人生经历有关。黄胄童年时就爱家乡的小毛驴,1948年参军入伍后在西部多年的写生生活,常以驴为脚力,更是爱驴、画驴。文革期间,他被打为‘黑画家’,被扣上‘画黑画’的帽子,分配去喂驴,磨豆腐……”

韩美林补充说:“黄胄喂毛驴卖豆腐,与毛驴朝夕相处一晃就是六年。要使唤这畜牲拉磨盘碾磨豆腐,先得喂养伺候好它;喷香的豆腐装上板车上街去卖还得靠它使劲。用它呵护它,这一对人畜长期厮混自然日久生情,也使黄胄对毛驴的形态和习性有了较深入的了解。每次卖豆腐回来,都会路过一个小酒馆,那头毛驴都会主动停下来,因为它知道黄胄会拖着疲倦之身进去喝两杯。等黄胄喝罢,它再把他拉回家去。走到家门口,一俟黄胄在驴车上睡着了,那驴就将车辕蹭在栏杆上,静候着黄胄醒来。这头毛驴,让黄胄感受到了人世间的温馨,情不自禁地赞叹了驴子精神:‘平生历尽坎坷路,不向人间诉不平。’”

李准加了一句:“他还说,心中有爱,笔下丹青才大美。”

几位前辈作家从韩美林的画谈到了齐白石的虾、黄胄的驴,对我来说字字入耳,句句经典。他们使我从朦胧中顿悟,这和诗人写诗一样,借物抒情。为了能够多听听他们的高见,我就小声小气地挑起了话题:“从你们的谈话中,我意识到,画狐狸也好,画驴子也好,其实是用来作为现实立意的一种手法。去年我看到马烽老师怀着悲愤的心情在画海棠花,其实是在寄托对周总理的怀念!”

韩美林惊喜地说:“马烽老师也对海棠花情有独钟?”

马烽笑着说:“在西花厅的海棠树旁,我们几个作家曾经围着周总理留下了合影,我画海棠花就如见到了周总理。以画抒情,何止于我,孙谦、肖马一高兴,指端也会蹦出个山水花鸟的千姿百态。李准、老杨挥毫书写颇具大家之风。不过话说回来,正如小曹所说,写这画那,无非是借物抒情。那些画坛大师下笔之前,都带着一颗大爱之心对待动物,所以信手绘来,就能画出它们惟妙惟肖的形态,画到它们的精神里去。”

杨履方说:“画家所以能创造出许多人见人爱的动物,无疑也彰显出本人的艺术情怀。我觉得,写也好,画也罢,只要作自己喜欢而有益读者的作品,这样就益于爱的传递。”

肖马深有所感地说:“中国水墨画,自古至今,多以翎毛走兽为描绘对象,这恰恰是和传统的诗歌有共同的地方——借物寓情。乍看是表现动物的性格特征,却实际是体现出人的某种精神。有的虽然没有直接或明显的寓意,主要是以对自然美的揭示,给人以高尚情操的陶冶。但这依然是作品的‘意’。”

李准说:“肖马说得对,美林有些小动物,真可谓无意有意之间,成了特定历史时代的产物。面对邪恶,人们需要更多的爱。前天,我和张汀去黄胄家小聚。黄胄问我在写什么剧本,我说在写《大河奔流》。我简略介绍了剧情,着重强调,我在剧中描写了周总理来到黄泛区的情节,如果能够拍摄,这将会在银幕上第一次塑造周恩来的艺术形象。我和导演谢铁骊商定,一定要把周恩来有大爱的无产阶级革命家的情怀写好拍好!话音刚落,王胄奋袂而起,惊喜地大声叫道,英雄所见略同,这也是我一直在酝酿和思索时间最长的一个艺术形象!

张汀问他,你要画周总理?‘要画,一定要画。’说完,黄胄拿起酒杯一饮而尽。见他如此激动,我和张汀都问他何时下笔?他啧啧嘴说:‘我构思来构思去,还没有找到一个形神兼备、能赋于其生命的最佳形象。我已画了几百张小样,等画到上千张各个角度的形态……’张汀说:‘一旦情满胸膛,下笔如神。’黄胄用肯定的语气说:‘是的,我将全力以赴。我现在脑子里转来转去都是周总理的各种音容笑貌。’张汀紧跟着说:‘你的这种心情我们可以理解。说来也奇怪,这两年,我自己对周总理的惦念也是经常梦牵魂绕,白天打瞌睡也会梦见周总理。’黄胄说:‘看来我们的心是相通的。周总理讲的那句话——干吗不让他画画——动不动就在我耳边震响,在心里回荡。’我们问他:‘这句话是什么意思?没头没脑!’黄胄说:‘是总理的秘书告诉我的,周总理对我为国礼所画的《奔腾急》《巡逻图》一直很欣赏。有一次在人民大会堂接见外宾后,周总理指着表现少数民族情谊的《载歌行》,问文化部的领导:现在黄胄画的毛驴比真毛驴还贵呢,干吗不让他画画?就是这么一句很随意的发问,使我的处境立刻发生了转机,很快被调回北京。后来当我得知是周总理顾问了我的处境,我激动得一夜不能入睡。翻来覆去地在想,我还在劳动改造,周总理知道!我在画驴周总理不但知道,还知道我画的驴值钱,已经名扬海外!他责问文化部的领导干吗不让他画画,何尝不是解困我于危难之中啊!我要画周总理,是想表达对周总理发自内心的感激和崇敬。随着他老人家这几年力挽狂澜,倍受非议责难,又看到全国人民对周总理情深意重,我的创作构思一变再变。现在,我的构想已经基本定位,画意是,桃李不言,下自成蹊’……”

听李准讲述到这里,我便问,“那画面——”

李准两眼放光,兴奋地说:“他要画出全国各族人民都爱戴的周总理!”

马烽脸上浮起惊喜的笑容,说:“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。黄胄心中有爱,他要画的周总理,在情感内涵和思想内涵上会具有格外深刻的历史感。”

杨履方沉思着说:“我在想,黄胄将会用什么样的笔调画出对周总理的爱戴?意大景小,必然会弄巧成拙,成了抽象的呼喊;感情至上,一味情溢纸面,难免虚而不实。我想,这幅画,难就难在,用什么样的造型能够沟通与当代人的情感交流并发出共鸣。”

韩美林说:“黄胄是当代最具首创精神的中国画家之一。在中央许多国务活动的场所,都有他创作的大场景巨作。他的这类作品都以场面的恢宏、人物的生动性和水墨写意与重彩相结合的笔墨表现力度而获得好评。所以我相信他笔下呼之欲出的周总理,一定是亿万个灵魂对一个灵魂的赞叹!”

孙谦说:“有一次我到中南海紫光阁开会,在大厅看到了黄胄画的《欢腾的草原》,我被他以画笔歌颂草原的美、歌颂勇敢的牧民的大场面构图所震撼。他笔力雄健,善于驾驭众多人物,画得气势磅礴。我深信不疑,他在创造周总理这一艺术形象时,一定会落笔成金!”

肖马说:“今天真有意思,从韩美林动物画的小爱谈到了周总理的大爱。至于黄胄会怎样创造周总理的艺术形象,这确实是一个值得往深处想的大题目。古人对画兽有这样的说法,‘凡画兽须形神认真,不至画虎类犬。又不徒其形,必求其精神筋力,盖精神完则意在,筋力劲则势在’。记得有一次听傅抱石谈怎样画黄河,他说难啊,太难啦。笔墨浓淡,张扬不羁,多一笔嫌多,少一笔不够,弄得不好就会似是而非,画成了长江或太湖。对黄胄画周总理的巨幅画作,我期盼能翰墨生辉!”

“中!”李准大声说完了这个字后哈哈大笑,“其实各位都是爱之心切,才会‘情满青山’‘水漫江河’。我现在先给大家透个风,他啊,为了淋漓尽致地表现出各族人民对周总理的大爱,已经把画题定为《鞠躬尽瘁为人民》!”

肖马用肯定的语气说:“爱是生命,爱是摇篮。不管是小爱还是大爱,都会因爱而创作出绝世佳作!”

1978年1月8日,为了纪念周恩来总理逝世一周年,黄胄给全国人民奉献出了大型水墨画《鞠躬尽瘁为人民》。已由“中国国家博物馆”收藏。

1979年4月,当时只有41岁的韩美林,在中国美术馆举办了他在首都的第一次个人画展。1980 年9月,韩美林携带着他200余件作品,在纽约世界贸易中心举办画展。这是新中国成立后中国画家在美国举办的第一个画展。

——黄胄画猫贺岁展