史诗般的勃拉姆斯《第一交响曲》

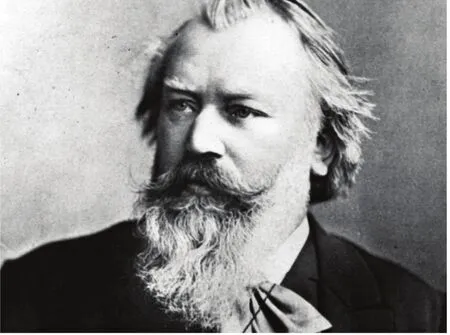

约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms),1833年5月7日出生于德国汉堡,1897年4月3日逝世于维也纳,19世纪下半叶最重要的作曲家之一,被认为是德奥古典传统的伟大继承者,作有交响曲和协奏曲各4部以及大量室内乐、声乐作品等。他的音乐创作在曲式及乐队规模上遵循古典作曲家确立的传统,同时避免标题音乐的影响,但在音乐所表达的内涵上具有浓郁的浪漫主义色彩。

伟大的音乐学家保罗·亨利·朗在他的巨著《西方文明中的音乐》中指出:“器乐创作在整个19世纪余下的时间的发展都是在他(贝多芬)的符咒之下”。确实,贝多芬辞世后,每位作曲家在开始创作交响曲和协奏曲这样的大型器乐作品时,首先面临的挑战便是如何走出这位大师的身影,约翰内斯·勃拉姆斯同样不例外。他曾感叹动笔写一部交响曲时,他是如何艰难:“你不知道,当贝多芬的脚步声那么近地跟随着你时,心中是什么样的感觉。”正由于此,虽然勃拉姆斯早在21岁那年就写出了《第一交响曲》的部分草稿,但直到年逾四十,这位严肃深思的作曲家才终于有足够的勇气向世人呈现出他在交响乐领域的第一部呕心沥血之作。

勃拉姆斯的《第一交响曲》最早的构思可以追溯到1855年,到1876年完成,跨越了21个春秋。1876年11月4日在卡尔斯鲁厄由奥托·德索夫指挥首演的当晚,听众中的一些有识之士立即感受和认识到其超凡的壮丽和深刻。数日后,当勃拉姆斯本人在曼海姆城再度指挥此曲上演时,音乐会即成为闻名遐迩的乐坛盛事,听众中不乏从其他城市特地赶来聆听此曲的音乐名家。11月12日,这部交响曲在维也纳演出,德高望重的钢琴巨匠和指挥大师汉斯·冯·彪罗称赞它为“贝多芬第十交响曲”;而素以苛刻著称的评论家爱德华·汉斯里克认为它是“交响音乐文献中最具有个性、最宏伟的杰作之一”。

全曲共分4个乐章,第1乐章,该乐章情绪的增长和减退都很明显,使用一些主题的对比、交织和变化,以揭示出独特戏剧的矛盾内容和深刻且多方面的内心体验;第2乐章,相当于一首抒情诗,听起来格外温暖和诚挚,使人想到平静的大自然景色,赏心悦目的风景画,它带有类似第一乐章的寂寥阴暗的悲剧色彩,但它并不流于感伤,反而给人以高雅、与众不同的脱俗之感;第3乐章,可以深深体会到勃拉姆斯那淳朴心灵的寄托所在,然而旋律间同样荡漾着淡逸的寂寞感;第4乐章,作为终曲要对整首交响曲有一个精彩的总结,从长度来看,这个乐章几乎占了全曲的二分之一,它就是整首交响曲最有力和戏剧性的中心。

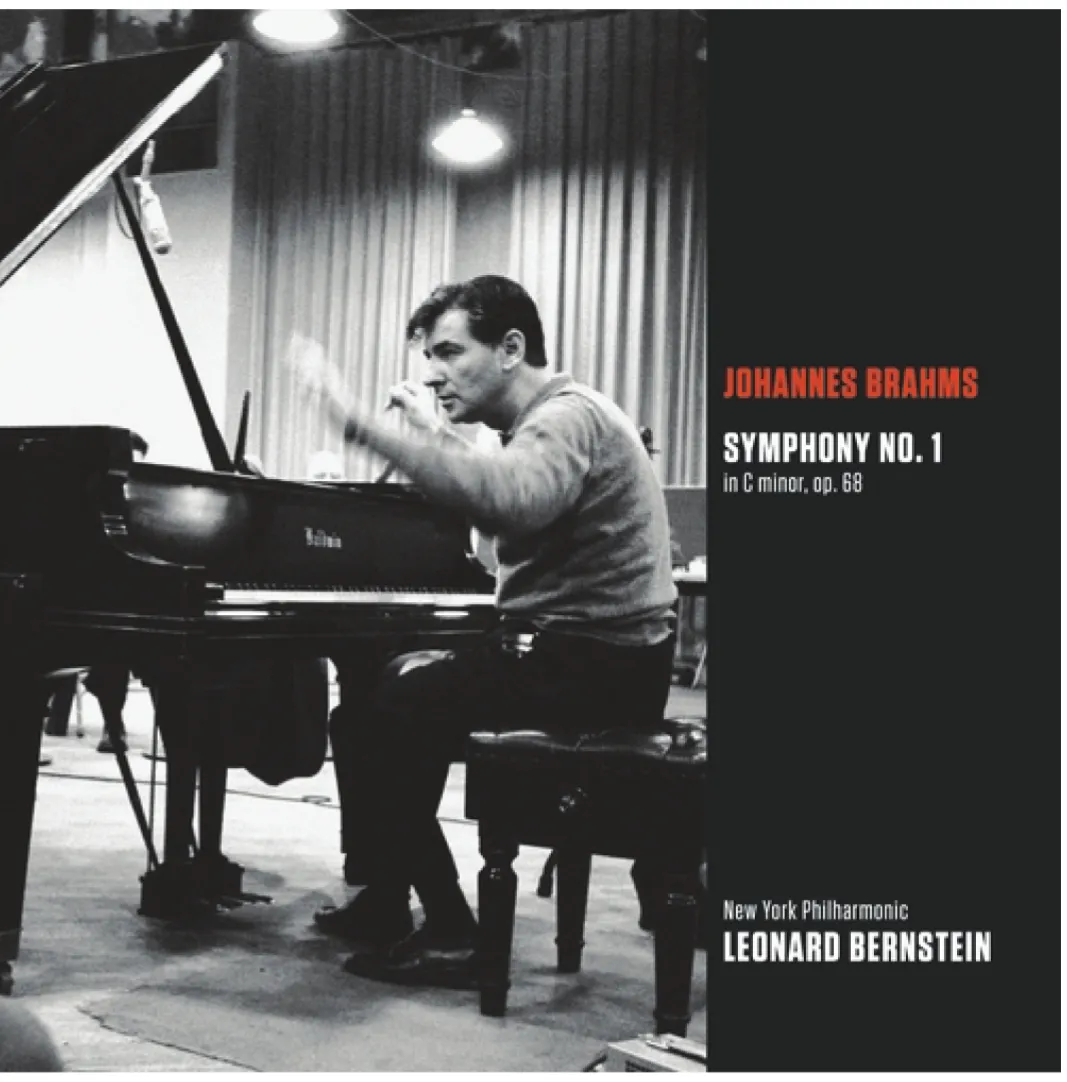

请欣赏由伦纳德·伯恩斯坦指挥纽约爱乐演绎的这部伟大的交响作品。