北部湾经济区人力资本积累与产业结构优化互动发展模式分析

■ 陈艳华(广西外国语学院国际工商管理学院 南宁 530222)

北部湾经济区人力资本积累与产业结构优化互动发展模式分析

■ 陈艳华(广西外国语学院国际工商管理学院 南宁 530222)

内容摘要:人力资本积累与产业结构优化之间的“适配”有利于人力资源有效配置、产业结构的优化和区域经济的发展。本文从北部湾经济区的实际出发,通过回顾国内外相关文献,探讨性分析北部湾经济区两者所存在的互动关系问题,由此构建以“企业联合教育发展中心”为中心的互动发展模式,阐述其总体运作思路和内涵,并为确保其落实提出参考性建议。

关键词:人力资本积累 产业结构优化北部湾经济区

引言

2008年国务院正式批准实施《广西北部湾经济区发展规划》,标志着广西北部湾经济区(以下简称“北部湾经济区”)开放开发正式上升为国家战略(陈竟成,2015)。在产业发展牵引下,经过九年的发展,北部湾经济区建设已成规模,产业结构日渐优化。但是,北部湾经济区发展仍后劲不足,而且有加重的趋势。

那么,究竟是什么问题导致北部湾经济区经济发展后劲不足?人力资本和产业结构是否相互促进、协调发展,并发挥了足够的作用?如果没有,是否存在一种互动发展模式,能有效改善这一状况?已有研究表明,区域人力资本积累与产业结构优化相互促进、协调发展,不仅能提高区域社会人力资本存量、优化人力资本配置,也有利于产业结构的优化,促进区域经济快速、良性发展。鉴于此,本文在对相关文献进行回顾的基础上,重点分析北部湾经济区人力资本积累和产业结构相互关系存在的问题,构建以“企业联合教育发展中心”为中心的互动发展模式,并提出实施互动发展模式的建议,以期为北部湾经济区的持续发展提供参考。

文献回顾

人力资本积累是凝结在人身上的知识、技能和素质的提高,它包括个体人力资本质量的提高,也包括总体人力资本的增加。产业结构优化包括两个方面,一方面是调整产业间的结构和配合度,使各产业实现协调发展,发挥产业整合效应;另一方面是不断提高产业层次,从低层次的劳动密集型产业向高层次的资本技术密集型产业转化,满足社会不断增长需求过程中的合理化和高级化要求(张德秀,2015)。产业结构优化实质上是对各种生产要素进行调整优化(官华平,2011),其中包括人力资本要素积累。对于人力资本与产业结构之间互动关系的研究,包括以下两种关系:

(一)人力资本积累对产业结构优化的作用研究

孔进、孔宪香(2007)提出,人力资本的总量和结构构成决定了劳动力的质量和结构,进而决定了一个国家的产业结构水平。靳卫东(2010)则认为,人力资本决定了产业结构转化的速度。Rom a lis(2004)通过实证分析表明了要素人力资本水平决定了产业结构转化的方向。王健、李佳(2013)从理论上构建了人力资本影响产业结构升级的分析框架,提出了人力资本影响产业结构升级的三大机制:技术进步,收入增加和城市化。刘健、宗平华(2013)认为,专业化分工的人力资本积累能够通过推动科学技术创新和制度创新来推动产业结构向深度化不断发展。张丽、王静等(2014)通过建立协整模型和脉冲响应模型,以1990-2011年陕西数据为例,分析人力资本对产业结构调整的影响。结果表明,人力资本对第二产业为主导的产业结构起到了积极的推动作用,但不能有效驱动第三产业为主导的产业结构升级。

(二)产业结构优化对人力资本积累的反作用研究

事实上,不仅区域人力资本对产业结构调整存在动力作用,产业结构优化对人力资本投资与配置同样有着反作用(张其春等,2006)。张其春(2007)分析了产业结构调整对人力资本的反作用力,即向心力和离心力。他认为,向心效应体现在:在市场诱导机制的作用下,具有相同技能的专业化人力资本会向高效率的地区、产业、企业转移,这种人力资本积聚,又会加剧人力资本所有者之间的竞争,迫使他们不断进行自我投资,提高个体人力资本存量。离心效应体现在:产业结构的调整要求技术、制度、组织和管理的创新,进而带动产业创新,这个过程势必使得一些人力资源不能适应产业调整步伐,致使人力资本价值降低。汪秀、田喜洲(2012)详细分析了人力资本对产业结构调整的作用机制,认为人力资本通过产品供求变动、资源配置和生产效率影响或推动产业结构调整。

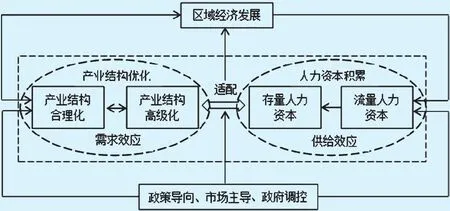

从总体上来说,人力资本积累和产业结构优化是一种“推力-拉力”的关系(赵光辉,2008),这种双向互动的关系只有在两者“适配”的基础上,才能发挥其优化资源配置的作用,实现区域经济的发展。这种互动关系可以用图1来表示。

图1 区域人力资本积累与产业结构优化的互动关系

北部湾经济区人力资本积累和产业结构优化现状

北部湾经济区地处我国沿海西南端,由南宁、北海、钦州、防城港四市所辖行政区域组成,作为西部唯一“三沿三连”(三沿:沿海、沿江、沿边;三连:连接我国东西两大板块、连接西南中南和一片海、连接中国大陆与东盟国家)(何小民,2013)的地区,是国家实施西部大开发战略、实现中国与东盟开放合作和广西经济快速发展的战略要地。自2006年北部湾经济区成立以来,北部湾经济区经济保持较快的发展,人力资本积累逐步提高,产业结构进一步优化,形成食品、汽车、冶金、石化、机械、建材、电力、有色、医药等一批主导产业,产业结构层次也从最初的低层次资源禀赋型产业逐步向高层次资本技术密集型产业转化。

但是,北部湾经济区经济基础差,人力资本积累的数量、质量、类型和结构仍较落后,产业趋同化现象严重。当前,北部湾经济区在人力资本积累与产业结构优化“适配”问题上主要存在以下三个问题:

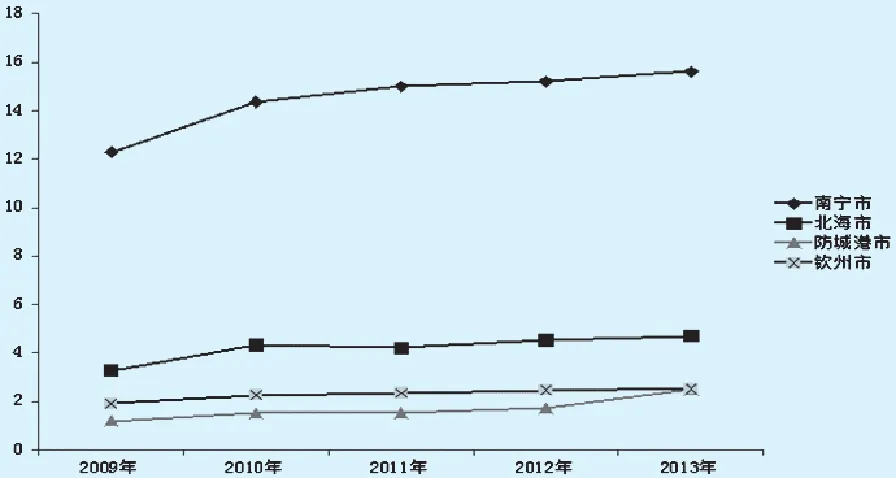

图2 2009-2013年北部湾经济区南北钦防四市从业人员年平均人数

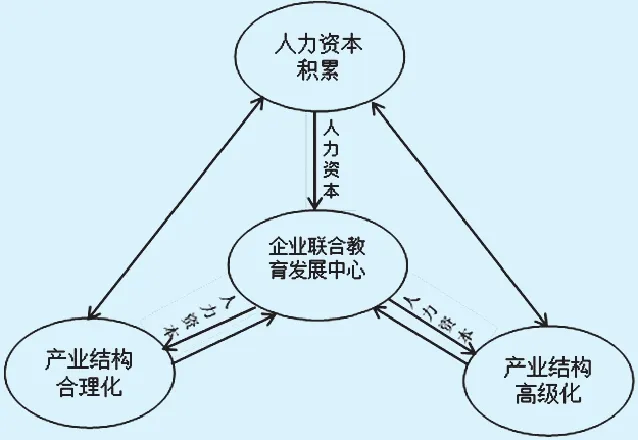

图3 人力资本积累与产业结构优化的互动发展模式

(一)人力资本总量不足,严重滞后于产业结构优化所带来的人才需求速度

北部湾经济区产业结构优化需要一定数量的人力资本要素作为保障。经济当量人口作为衡量区域人力资本迁移流动的测量指标,通常以“GDP当量人口”计算地区,可以用来推测某地区有可能达到的最大的人才资本规模和经济规模,其计算公式是:GDP当量人口=子区域GDP总量/全区人均GDP量,或GDP当量人力资源=子区域GDP总量/全区劳均GDP量(韦克游,2009)。根据《2014年广西统计年鉴》可知,2013年年末,北部湾经济区地区生产总值是4817.43亿元,其中南、北、钦、防四市的生产总值分别为2803.54亿元、735.00亿元、753.74亿元和525.15亿元,同期广西人均GDP为30588元/人,根据公式计算得北部湾经济区经济当量人口为1575万人,而实际上,经济区同期总常住人口仅有1250万人,人力资源缺口达325万人。人力资本总量不足,难以满足产业结构优化的需要,需要加大引才力度和开展有计划、有侧重的区域人力资本内部分配工作。

(二)人才地域分布、产业分布不均衡,结构性矛盾突出

从北部湾经济区人才地域分布来看,经济较为发达的南宁人才资源密度相对较大。2009-2013年,南宁市每年年均从业人员人数均在12.28-15.61万之间,人数占比均超60%,而相比之下,北海、钦州、防城港三市人才密度稀少。以2013年为例,北海、钦州、防城港三市从业人员年平均人数分别为4.7万人、2.53万人和2.48万人,人数占比分别是18.6%、10.0%、9.8%(见图2),人才地域分布对比悬殊。从人才产业分布来看,2013年北部湾经济区三大产业从业人员分别为1.96万、43.52万和58.82万人,从业人员产业占比为1.9:41.7:56.4,呈“三、二、一”结构,表面上产业分布合理,但事实上,存在第二产业从业人员比例虚高、第三产业偏低的现象。

(三)高层次、高技能人才严重缺乏,难以满足产业结构升级需要

北部湾经济区产业结构高级化需要高层次、高技能型人才作为支撑。目前,北部湾经济区高层次、高技能型人才紧缺,新兴产业、高技术行业和技能型职业所需人员供不应求,现代制造业、服务业所需的专业技术和各类技能人才严重短缺。2010年,北部湾经济区高校在校学生30.57万人,不到长三角的1/9(长三角同期在校生275.31万人),即使与普通高等院校在校学生较少的沈阳经济区相比,也不及60%(秦敬云等,2013)。教育资源地理分布不平衡,北部湾经济区共有的32所高等院校中有28所在南宁,占经济区高校总数的88%,而北海2所,钦州2所,防城港则没有高等院校进驻。从长远来看,北部湾经济的发展离不开产业结构的优化,离不开高层次、高技能人才的支撑,近年来,北部湾经济区虽说在产业宏观布局、硬件配套上投入巨大,效果明显,但是在软实力,特别是高层次、高技能人力资本培养和引进力度方面仍有待加强。

通过分析不难发现,北部湾经济区在人力资本积累与产业结构优化协调性问题上,问题较为突出,有必要建立一个有具有优化与协调功能的互动发展模式,来改善两者关系,实现人力资本积累与产业结构优化的良性循环发展。

构建“企业联合教育发展中心”为中心的互动发展模式

(一)互动发展模式总体思路及内涵

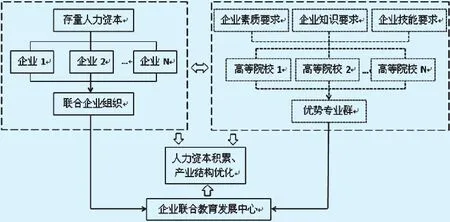

构建一个兼具“引才”、“聚才”、“育才”与“管才”的专业性人力资源管理平台,是解决北部湾经济区人力资本积累与产业结构优化“适配”问题的有效方法。这个专业性的人力资源管理平台作为人力资本积累和产业结构合理化、高级化的桥梁,居于“推力-拉力”相互作用关系的“神经中枢”,肩负着沟通企业与人才,增加人力资本积累,实现人力资源有效配置的作用。在此,笔者构造了以“企业联合教育发展中心”为中心的互动发展模式(见图3)。

企业联合教育发展中心(以下简称“联合教育中心”)居于互动发展模式的中心位置,主要围绕产业结构优化的人才需求开展“引才、教育、培训、认证”的活动,满足产业结构优化的需要,具有沟通协调的中介调节作用。与传统的高教院校不同的是,联合教育中心坐落在北部湾经济区重要产业园内,以各大产业园的主导产业或优势产业为主要服务对象,目的在于为区域内主导产业发展提供人才支持。

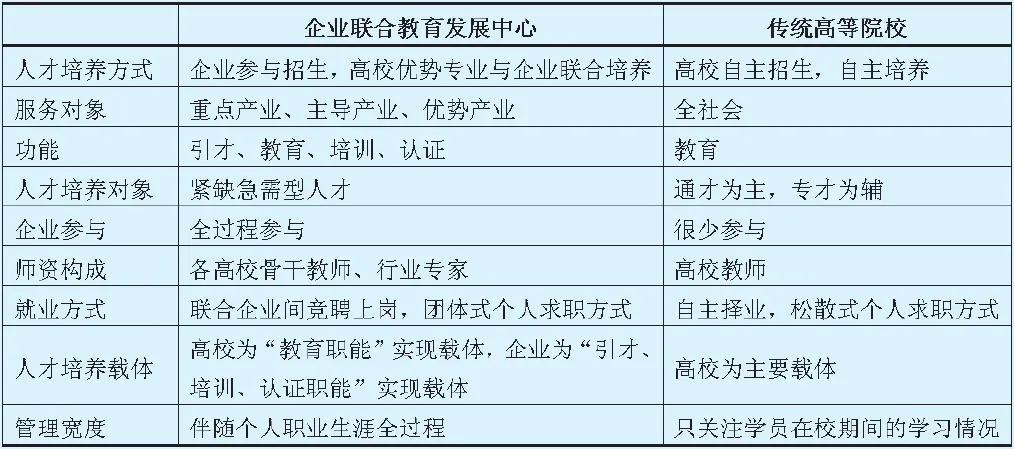

联合教育中心与产业内的企业联系非常密切,共同肩负着对一定数量的存量人力资本职业生涯全过程进行全方面管理的责任(见图4)。它更灵活、更开放、更贴近企业、行业、产业发展实际,与传统高等院校存在较大的差别(见表1)。

(二)北部湾经济区实施互动发展模式的意义

对于北部湾经济区而言,联合教育中心存在的意义主要体现在:第一,吸引、积聚同质人力资本,为重点产业、主导产业或优势产业提供必需的人才储备。第二,存在产业人才缺口的企业与合作高校联合培养,更能培养出适合产业、企业所需人才。它们互通有无,构建行业所需的优势专业群,共同参与人才培养全过程,提高人力资本实际应用价值,缩小人才资本质量差距,确保人才培养质量更为产业、企业所用。第三,关注产业与产业特殊人才职业发展情况,开展及时适度培训,提升人力资本,满足产业发展需要(这一点在产业结构转型、产业结构升级时期尤为重要)。第四,协调北部湾经济区人力资本的区域、产业分布,促进人力资本的地区、产业间的平衡,助力产业结构的合理化发展。

(三)北部湾经济区实施互动发展模式的建议

首先,将“人才至上”理念融入联合企业和合作高校的运作过程之中。本文所倡导的互动发展模式虽然强调以“企业联合教育发展中心”为中心,倡导“人才培养服务于产业发展”理念,但这并不意味着人才资本的淡化。事实上,互动发展模式运行的各个环节无不渗透着“人才至上”的人力资本理念。北部湾经济区相关部门在落实互动发展模式时也必须秉承“人才资本是第一资本”的理念,开展与人才资本、产业发展相关的活动,将人才资本视为“珍宝”,并在产业发展过程中,相互协调、共同发展,才能达到预期目标。

其次,互动发展模式的实施需要联合教育中心与合作高校的全过程的有效沟通。本文认为,持续而有效的沟通是区别于传统的职教中心的主要体现,能减少因沟通不当所带来的人力资本内耗,营造良好的市场环境,促进北部湾经济区经济良性发展。事实上,互动发展模式“引人、培训、教育、认证”四大功能所涉及的“产业,特别是重点产业、主导产业和优势产业的发展需要怎样的人才?哪一种类型的人才是紧缺急需的?人才的能级结构如何?当前的人才资本情况如何?主要问题出在哪?”等问题,都是关系到人才和产业发展的关键性问题。然而,现实生活中,企业、高校作为独立的行为主体,往往习惯于“独立思考、孤军奋战”,难以形成群体思维。而打破这种僵局,开展持续而有效的沟通,正是互动发展模式存在的理由和解决北部湾经济区人力资本与产业结构优化不匹配的问题之根本。

最后,互动发展模式的实施需要政府政策主导与市场主导的共同配合。当前,广西人民政府实施的一系列针对产业发展和人才引进的支持性政策,取得了较好的效果。事实上,互动发展模式的构建与实施也得益于政策的支持。当然,还应当考虑市场的主导作用。因此,联合教育中心一方面需要把握时机,在人才优惠政策上做工作,另一方面,也要密切关注市场对于产业、产业对于人力资本的需求动向。

图4 企业联合教育发展中心人才培养模式

表1 企业联合教育发展中心与高等院校人才培养方式的区别

结论

北部湾经济区人力资源存在诸多问题,而人力资本积累与产业结构优化之间的互动关系问题只是其中之一。本文所构建的“企业联合教育发展中心”为中心的互动发展模式,抓住北部湾开放开发过程中的“人力资本”和“产业结构”两个关键性问题,协调了两者之间的关系,扩大了人力资本积累的范围和力度,缓解了产业发展人才需求与人力资本的供求矛盾,对促进北部湾经济发展具有重要的现实意义。但是,模式的构建与实施建议只是提升人力资本积累、促进产业结构优化的初级阶段,要确保人力资源有效配置和产业结构优化的真正实现,还需要对例如“如何构建模式的内部运行机制”、“如何促成良好沟通”、“相互促进的沟通环境的形成”、“如何在政府宏观调控作用下充分发挥联合教育中心职能作用”、“联合教育中心合作过程中如何协调各方利益关系”等问题的不断探索和实践。只有这些问题得到进一步的解决,才能真正实现北部湾经济区更良性、更长足的发展。

参考文献:

1.陈竟成.广西北部湾经济区经济发展凸显新亮点[J].广西经济,2015(2)

2.张德秀.对广东区域产业转型升级的认识与思考[J].轻工科技,2015(3)

3.官华平.珠三角产业升级与人力资本相互影响机制分析[J].华南师范大学学报(社会科学版),2011(5)

4.孔进,孔宪香.人力资本积累与产业结构可持续调整的关系研究[J].东岳论丛,2007(4)

5.靳卫东.人力资本与产业结构转化的动态匹配效应—就业、增长和收入分配问题的评述[J].经济评论,2010(6)

6.王健,李佳.人力资本推动产业结构升级:我国二次人口红利获取之解[J].天津财经大学学报,2013(6)

7.刘健,宗平华.我国教育人力资本促进产业结构优化路径分析[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2013(3)

8.张丽,王静.人力资本对产业结构调整的影响—基于协整与脉冲响应的实证分析[J].生产力研究,2014(9)

9.张其春,郗永勤.区域人力资本与产业结构调整的互动关系[J].现代经济探讨,2006(8)

10.张其春.人力资本积累与产业结构调整的关系研究[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2007(4)

11.汪秀,田喜洲.人力资本和产业结构互动关系研究综述[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2012(2)

12.赵光辉.人力资本与产业结构互动的一般规律研究[J].商业研究,2008(2)

13.何小民.锦绣广西[N].广西日报,2013-4-17

14.广西北部湾经济区规划建设委员会办公室.广西北部湾经济区蓝皮书:广西北部湾经济区开放开发报告(2013)[M].社会科学文献出版社,2013

15.广西北部湾网.广西北部湾经济区发展概况[R].http://www.bbw.gov.cn/staticpages/20130826/bbw521b11c7-98774.shtm l

16.韦克游.基于产业集聚视角的广西北部湾经济区人才资本现状分析及配置策略[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2009(5)

17.秦敬云,林楚国,秦丹.广西北部湾经济区经济发展路径研究[M].广西师范大学出版社,2013

中图分类号:◆F061.5

文献标识码:A

基金项目:▲2015年度广西壮族自治区高等学校科学研究项目一般项目“广西北部湾经济区同城化背景下区域性新型一体化人才研究”(KY2015YB544)