中国工业外资研发与自主创新的耦合协调发展研究

祝 影 史晓佩

(上海大学经济学院)

中国工业外资研发与自主创新的耦合协调发展研究

祝影史晓佩

(上海大学经济学院)

摘要:在研发全球化的浪潮下,以跨国公司为主体的外资研发活动与以内资企业为主体的自主创新活动,共同构成了中国产业研发创新系统。基于产业研发的视角,引用耦合理论对外资研发与自主创新两个系统进行理论建构,分析其间的耦合关联效应,建立两系统的评价指标体系,并根据指标可获性调整指标,运用耦合模型和耦合协调模型,对中国各产业外资研发系统与自主创新系统的耦合协调情况进行实证检验。研究表明,中国产业外资研发与自主创新系统的耦合强度在逐步增加,高技术产业表现得尤为明显;整体协调发展水平在逐步提高,且电子及通信设备制造业一直处于领先地位。

关键词:外资研发; 自主创新; 高技术产业; 产业研发; 耦合评价

1研究背景

20世纪90年代中期以来,中国成为跨国公司海外研发活动的热点国家,在华设立的外资研发机构数量持续增长,外资企业R&D经费投入占中国企业R&D经费投入的比重也在迅速上升。以跨国公司作为主导的外资研发活动,其进入主要依托跨国公司在华的已有产业基础,而其对中国的经济和科技的影响也直接作用于产业发展之上。从产业的视角来看,在华外资研发活动主要集中在工业,特别是制造业已成为跨国公司在华研发最为集中和活跃的行业,其中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业占据着绝对的产业优势。

对于中国来说,国家创新体系的建设和创新驱动发展战略的实施离不开企业作为主体的技术创新,而技术创新是一个企业群体的研发集合,并不仅是一个企业的研发行为或者结果。在研发全球化的浪潮之下,研发创新的行为主体不单是内资企业,还包括外资企业,外资研发活动与自主创新活动共同构成一个具体产业的研发系统,协调外资研发与自主创新的关系成为不可回避的关键议题。已有研究从制造业角度来解析外资研发对东道国自主创新的影响,表明跨国公司的海外R&D投资在东道国存在明显的外溢效应[1~6];还有研究则证明外资研发溢出并不明显或存在负外溢效应[7~12],而外资研发抑制了本地企业的创新产出,且存在着行业差异[13~18]。

目前,国内外学者对外资研发与自主创新关系的相关研究大都聚焦于外资研发溢出效应这一单向维度上,对探析两系统间互动机制及协调发展水平的研究甚少。由于外资研发活动在中国各个产业之间的分布并不均衡,且各产业自身的发展水平和创新能力各有不同, 那么,对外资研发和自主创新的关系研究不能一而概之,而应该具体行业具体分析,才能真正对政策的制定有所裨益。据此,本研究引入耦合理论,将外资研发与自主创新的关系研究从“单向溢出”推向“双向耦合”,对中国工业产业领域外资研发与自主创新的关系进行耦合评价,从而廓清各产业研发活动中外资研发系统与自主创新系统的耦合协调关系,为具体产业外资政策和创新政策的制定提供借鉴。

2基于耦合理论的分析框架

2.1耦合理论的引入

耦合在物理学中用于描述两个或两个以上系统内部要素或运动方式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,是在各系统间的良性互动下,相互依赖、相互协调、相互促进的动态关联关系[19]。如果系统或系统要素之间协调发展、相互促进,则为良性耦合;若系统或系统要素之间相互排斥、抑制发展,则为恶性耦合,该理论可用于判断各系统间的耦合作用强度及所作用的时序区间,进而预警整个系统的发展秩序。

耦合理论最初主要应用于物理学、机械工程、力学等自然科学领域,随着研究的进一步深入,开始逐步引用于城市发展、产业集群、生态环境等社会科学领域,并取得一系列研究成果。张沛东[20]利用耦合模型实证分析2006年中国大陆29个省份的“制造业-生产性服务业系统”的协调程度处于中低水平,且大多数省份的生产性服务业滞后于制造业发展。刘浩等[21]构建城市土地集约利用与区域城市化的耦合协调发展模型,发现研究期内环渤海地区城市耦合协调发展多处于磨合阶段,且交互耦合关系正逐步优化。刘耀彬等[22]通过协同学思想构建中国城市化与生态环境的耦合度模型,揭示两系统间耦合强度及耦合协调度的地域差异。

本研究从耦合角度出发,将外资研发与自主创新分别视为产业研发系统中两个相互独立、彼此影响而又协同发展的系统,耦合则表示两个系统间的动态关联效应。由于耦合度只能说明系统间相互作用程度的强弱,无法反映整个系统协调发展水平的高低,故引入耦合协调理论对两个系统的耦合协调程度进行评价,用于反映中国工业的外资研发与自主创新两个系统交互耦合的整体协调发展水平。

2.2外资研发与自主创新的耦合关系

内外资创新主体通过各种技术或非技术性的渠道相互作用,其耦合关联效应见图1,而如何实现市场、技术、人才、资源全要素的最优配置,则是内外资创新主体共同博弈的过程,实现外资研发与自主创新系统的关联主要通过以下耦合通道。

图1 外资研发与自主创新系统的耦合关联效应

(1)技术溢出与合作效应 外资研发的进入给东道国的创新带来的一个重要资源就是先进的技术,先进技术的溢出无疑会使内资研发机构的研发实力实现跨越进步;并且外资研发企业进入后,往往利用东道国研发资源寻求与当地研发机构技术合作与共同研发的机会,这在加速技术溢出的同时又为当地研发机构学习先进技术提供便利途径。可见,通过技术的溢出与合作,内外资研发机构发挥各自的优势实现了互利共赢。

(2)人才争夺与流动效应 外资研发机构的进入必然要和当地的研发机构争夺人才资源,为了吸引人才,内外资研发机构会积极提高研发效率、改善研发环境,因而人才争夺促进了整体研发实力的提升;但人才争夺在一定程度也会导致人才的流失、研发环境与条件的恶化。人才是高流动性的,而这种流动性正是内外资企业进行创新耦合的重要通道。

(3)市场争夺与关联效应 外资企业的根本目的是为了抢占本地市场,技术的竞争最终将带来产品市场上的竞争。市场被外资企业瓜分后,内资企业的经营环境恶化与利润下降,最终导致内资企业研发投入的不足,进而导致本土技术的边缘化和对外资技术的依赖性,削弱了本土企业的自主创新能力;此外,外资企业进驻东道国,往往利用当地优势选择性的与内资企业协作生产,从而形成内外资企业产业和技术上的关联,这在一定程度上又提升了内资企业的生产标准和技术水平,因此,由内外资企业的市场争夺而形成的产业和技术的关联是一个内外资创新主体之间市场换技术的动态博弈的结果。

(4)环境(绩效)示范与模仿效应 通常外资研发机构的要素组合、环境构建和组织运作效率都在一定程度上优于内资研发企业,当外资研发企业进入东道国并成为当地产业研发系统的一个重要组成部分后,其环境效应会通过系统内的耦合通道进行传播,对内资研发企业环境的优化起到示范作用。内资企业也会积极模仿外资企业进行研发环境和组织架构的优化,提高自身的研发实力,这无疑对内外资创新主体及当地整体创新能力的提升都有较大的帮助。

2.3外资研发与自主创新系统评价指标体系的理论框架

产业的进步离不开技术的支撑,技术的进步则主要依赖于创新的成效,产业中的技术创新主要表现在企业的研发活动上。外资研发投入直接反映了研发主体对研发活动的投入意愿及力度,且研发投入直接决定了研发产出,研发产出则反映了外资研发主体的研发实力与效率,同时,研发产出又决定了外资研发主体的研发绩效,如外资研发介入水平及外资研发企业的市场地位,研发产出及研发绩效水平的高低又对研发投入或产出起到反馈作用。综上,外资研发主体的研发投入、研发产出及研发绩效共同决定了外资研发系统的发展水平。同理,自主创新系统也可以从内资创新主体的研发投入、研发产出及研发绩效3个维度进行考察。

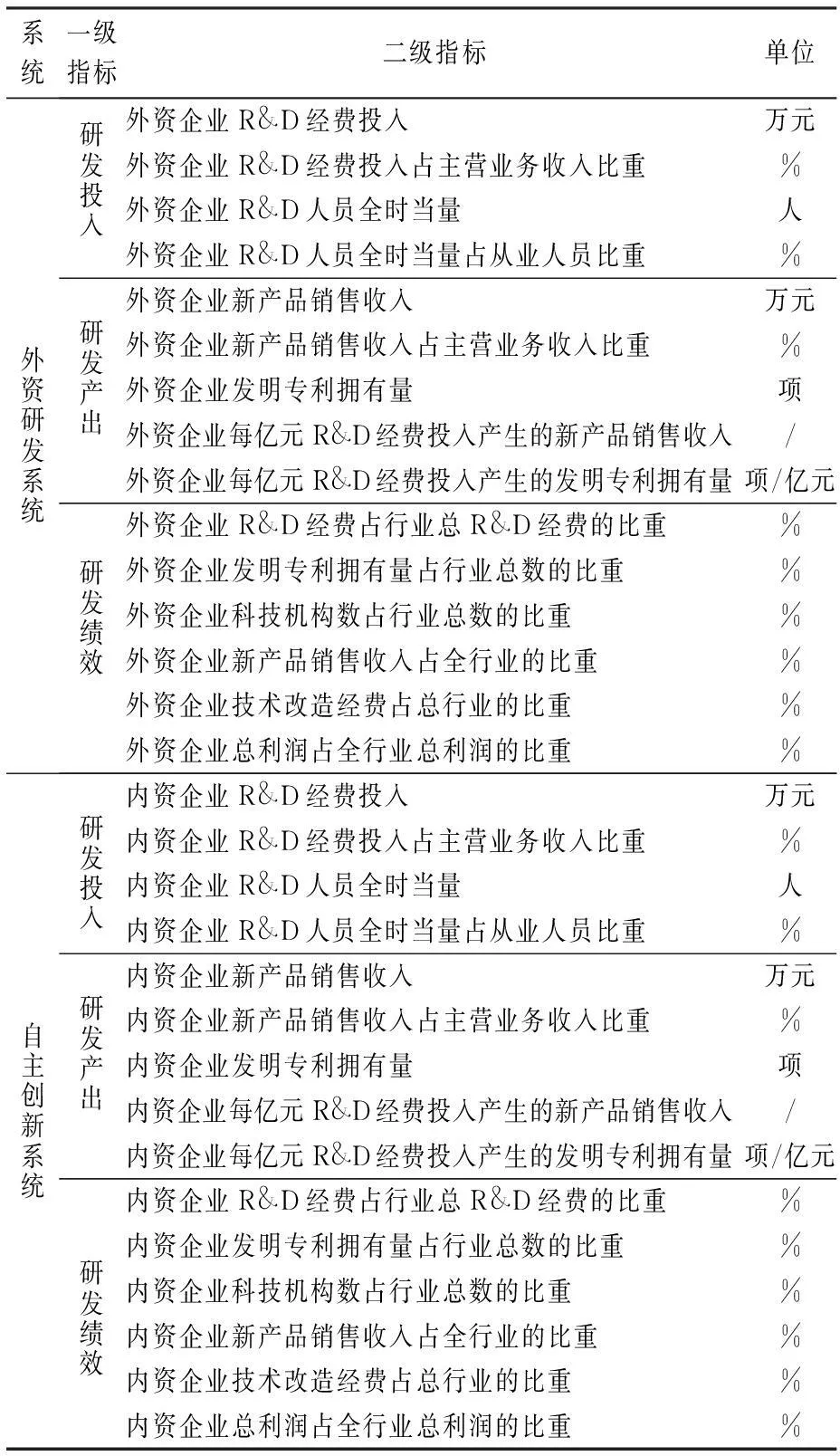

研发投入是支撑研发创新活动的基础要素;研发产出则是理性企业追求利润最大化的结果,直接反映出企业核心创造能力、知识产权运用保护能力等,同时它也是研发协同发展水平的重要体现;研发绩效则是内外资研发企业研发效率及价值的体现,反映了外资研发活动与自主创新活动在整个产业中的份额及经济影响力。综上,外资研发与自主创新系统评价指标体系的理论框架见表1。

表1 外资研发系统与自主创新系统评价

3实证模型与指标选取

3.1实证模型

为进一步分析中国各产业研发子系统间的耦合关联效应及协调发展水平,本研究借鉴物理学中容量耦合系数模型[23],并推广得到多个系统间相互作用的耦合模型

(1)

式中,C表示耦合度;S1·S2·…·Sn分别表示各子系统的综合发展水平评价值;n表示系统的个数。基于外资研发与自主创新系统的耦合关联效应分析,以及构建的外资研发与自主创新两个子系统,建立中国产业研发系统的耦合模型及耦合协调模型。

(1)耦合模型

(2)

式中,S1j、S2j分别为产业j外资研发系统与自主创新系统的综合发展水平评价函数,即

(3)

(4)

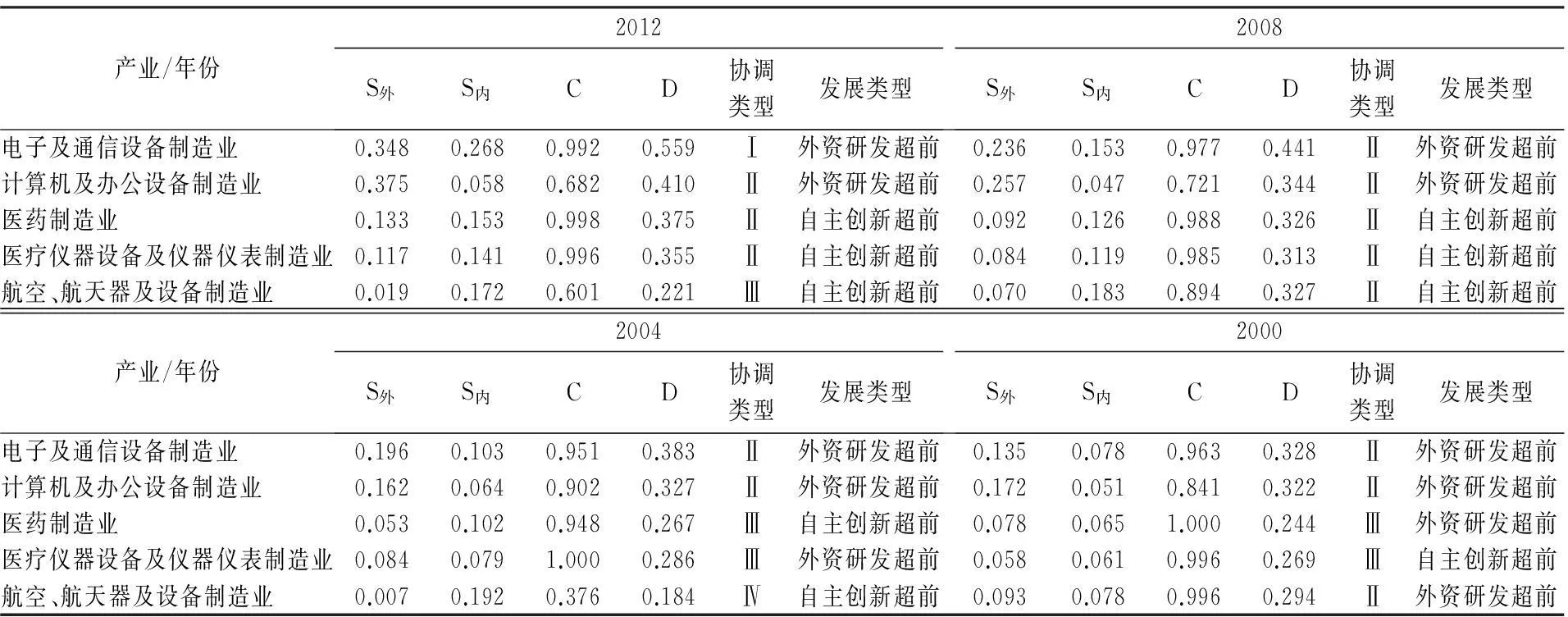

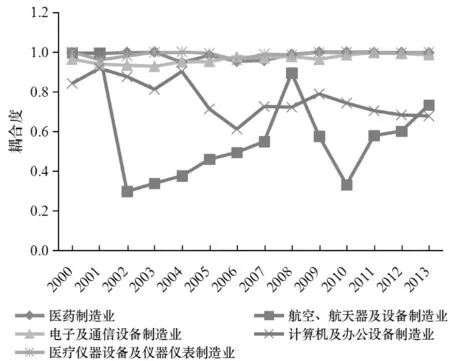

式中,w1s、w2s分别表示指标s对外资研发系统和自主创新系统的功效贡献大小;λ1s、λ2s分别表示两个系统中各指标的权重,本研究权重由熵权法确定。若S1j>S2j,则产业j为外资研发超前型产业;若S1j 耦合模型虽然可以较有效的评价一个产业外资研发系统与自主创新系统交互耦合的强度,却难以准确评价一个产业的整体耦合协调发展水平,故在此引入耦合协调模型,用于评价中国各工业行业外资研发系统与自主创新系统协调发展水平的高低。 (2)耦合协调模型 (5) 式中,D表示耦合协调度,且0≤D≤1,D越接近于0,预示产业j外资研发系统与自主创新系统的协调发展水平越差;D越大,越接近于1,则表明产业j外资研发系统与自主创新系统处于一个高度协调发展状态。α、β分别表示一个产业研发系统中外资研发系统与自主创新系统的权重。 3.2实证指标体系的选取 由于理论上的评价指标体系在具体的实证分析过程中,要以可量化的统计指标作为支撑来构建实证分析的数据库,同时,在保证数据的一致性和可获性的基础上,选取并调整实证指标体系。 (1)外资研发系统的实证指标体系 基于产业外资研发系统评价指标体系的理论框架,外资企业在东道国进行实际研发活动时,选取研发投入、研发产出、研发绩效3个一级指标进行测度,包括外资企业R&D经费投入等15个二级指标(见表2)。 (2)自主创新系统的实证指标体系 与外资研发系统相同,自主创新系统的实证指标体系由研发投入、研发产出、研发绩效3个一级指标及内资企业R&D经费投入等15个二级指标构成(见表2)。 表2 外资研发系统与自主创新系统耦合 3.3对28个工业行业的实证检验 在构建理论分析框架的基础上,尝试运用耦合理论实证检验中国产业研发活动中外资研发系统与自主创新系统的耦合协调发展状况,证明引入耦合模型对其耦合评价的可行性与合理性。受限于指标数据的可获性,无法全面得到全部工业行业的数据,能够比较完整地收集到30个指标数据的仅有28个工业行业,同时由于《中国科技统计年鉴》统计口径的变化,2008年之后不再统计区分内外资的产业科技创新活动数据,因此只能得到28个工业行业2004~2008年完整的原始数据库,通过对28个工业行业外资研发系统与自主创新系统的耦合度与耦合协调度的分年度测算,大体上能够反映出中国产业研发活动中外资研发与自主创新耦合协调发展的总体特征:从耦合度C值来看,除黑色金属冶炼及压延加工业外,其他27个工业行业外资研发与自主创新的发展一直处于较高水平的耦合阶段,彼此之间产生高效协调的互动而使综合效益最大化,但整体上,高技术产业相对于传统工业耦合效果更好一些;从耦合协调度D值看,虽然28个工业行业的外资研发与自主创新系统的耦合基本还处于中低发展水平阶段,但有明显地逐年提高态势,这一点在高技术产业领域表现得更加突出。 对28个工业行业外资研发与自主创新的耦合评价结论基本上与现实发展状况相契合,研究结果能够符合预期,较好地反映出中国产业研发系统中外资研发与自主创新的发展水平及其互动特征,这也证明了基于耦合理论的耦合评价方法可以用来研析各产业研发系统中外资研发与自主创新的协调发展状况,同时基于此类行业外资研发与自主创新耦合评价的实证检验结果可知,高技术产业的外资研发与自主创新耦合协调发展程度最为突出,因此,对高技术产业的5个细分行业进行更加详细和深入地耦合协调分析,探析中国高技术产业的各个细分行业产业研发系统中内外资协调发展现状及时序变化,对于了解和把握其外资研发与自主创新的耦合协调特征有着更直接的作用。 4对高技术产业的耦合评价 4.1样本、数据与评价过程 依据《中国高技术产业统计年鉴》对高技术产业的分类,5个高技术细分行业分别为:医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。行业源数据主要来源于2001~2014年《中国高技术产业统计年鉴》,其中2006年及2011年统计口径发生变化,但考虑这是经济发展水平提高的结果,同时因耦合模型及耦合协调模型并不是单纯的计量模型,而是用于考察两系统间宏观层面的整体关联性,虽未对时间序列的原始数据做调整,但对整体表现结果影响很小;航天器及设备制造业个别年份统计数据缺失,基于对行业本身特殊性的考量,在此按0计算,以满足连续性时间序列分析的需要,从而保证在整体上显示出该行业的耦合协调变化趋势。 根据外资研发系统与自主创新系统耦合评价实证指标体系,取得中国5个高技术产业2000~2013年的内外资企业研发数据;接着采用极差法对原始数据进行标准化处理,并由熵权法确定各系统、各项评价指标权重;最终由综合发展水平评价函数分别计算5个高技术产业外资研发系统与自主创新系统的综合发展水平值S外、S内;由耦合模型及耦合协调模型分别计算得5个高技术产业研发领域两个系统的耦合度C值及耦合协调度D值。基于S外、S内、C、D 4个值,对高技术产业的耦合评价主要从两个方面展开:①基于S外、S内值耦合发展类型的分析;②基于C、D值耦合协调类型的评价。其中耦合发展类型反映出外资研发系统与自主创新系统的协同发展状态,根据高技术产业S外与S内值的比较,划分为3类,即当S外>S内时,该高技术产业属于外资研发超前型产业;当S外 表3 5个高技术产业重点年份外资研发与自主创新系统的耦合协调发展类型 注:限于篇幅,表格中仅显示其中具有代表性4年的数据。 4.2实证结果分析 4.2.1外资研发与自主创新系统耦合协调发展分析 2000~2013年中国5个高技术产业外资研发与自主创新系统耦合度及耦合协调度的变化情况分别见图2和图3。 图2 中国高技术产业2000~2013年外资研发 与自主创新系统的耦合度变化 (1)耦合度及耦合协调度从耦合度C值看,自2000年以来,除航空、航天器及设备制造业以外,电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业4个高技术产业外资研发与自主创新系统的耦合度C值一直处于0.6~1.0之间,表明近年来中国高技术产业外资研发与自主创新系统的发展一直处于良性或较高水平的耦合阶段。其中电子及通信设备制造业、医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业耦合作用较强,耦合度稳中有增但变化不大;计算机及办公设备制造业及航空、航天器及设备制造业耦合度值在2002~2003年间出现大幅下滑现象,且随后出现一定程度的波动,目前,计算机及办公设备制造业耦合强度出现下降趋势,而航空、航天器及设备制造业系统耦合强度趋于加强。 从耦合协调度D值看,5个高技术产业外资研发与自主创新系统的D值在2000~2002年间大都有稍许下降,但自2002年起,除航空、航天器及设备制造业外,其他4个高技术产业的D值虽然在个别年份出现小幅波动,但整体上都为增长态势,表明各高技术产业的外资研发系统与自主创新系统协同发展水平在逐步提升,其中,电子及通信设备制造业一直处于领先地位;计算机及办公设备制造业、医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业处于快速增长阶段。航空、航天器及设备制造业在2002年及2008年出现较大幅度的波动,但之后的发展较为稳定,反映出这类关系国家安全和国民经济命脉的战略产业,对外开放度受国家宏观调控政策影响较大,很难呈现出具有市场规律性的发展特征。 (2)耦合协调类型从耦合协调类型看,2006年以前,医药制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业,航空、航天器及设备制造业外资研发与自主创新系统的耦合基本都属于Ⅲ、Ⅳ类型,即潜力发展型及拮抗滞后型,表明3个高技术产业外资研发与自主创新系统的要素间尚未形成高效互动机制,从而难以呈现协同发展的局面;2006年以后,除航空、航天器及设备制造业外,4个高技术产业已逐步转型为类型Ⅰ和类型Ⅱ,即耦合高效型和高度协调型产业,显示出了外资研发与自主创新系统持续耦合协调发展的趋势。其中,电子及通信设备制造业的外资研发与自主创新系统的耦合协调发展较好,其D值在同时段一直优于其他高技术产业,属于第一梯队快速发展行业及高度协调型产业,且其整体耦合协调发展水平仍继续呈现出快速发展态势。计算机及办公设备制造业、医药制造业及医疗仪器设备制造业属于第二梯队稳步发展行业,该类高技术产业已逐步由拮抗滞后型产业转型为潜力发展型产业。航空、航天器及设备制造业相对其他高技术产业协调发展水平较为落后,除2008年外,2001年以来,该产业外资研发与自主创新系统的发展一直处于拮抗滞后阶段,但目前两系统协调发展水平较为稳定,在5类高技术产业研发创新系统的协调发展态势中处于第三梯队。 4.2.2外资研发与自主创新系统综合发展水平分析 5个高技术产业2000~2013年外资研发系统与自主创新系统综合发展水平的变化趋势见图4。(1)子系统发展情况从两系统各自的发展情况看,自2000年起,除航空、航天器及设备制造业外的4个高技术产业的S外及S内值逐年增大,虽然其中个别年份出现稍许的波动,但整体上,中国高技术产业外资研发系统与自主创新系统的综合发展水平在提升,且各高技术产业研发系统都保持一个良好的发展势头,预示着更进一步的发展空间。此外,各产业研发系统发展水平波动年份大都出现于相近的年份,表明各产业研发系统的发展状态不仅取决于各高技术产业的自身发展特点与趋势,也与当年外资产业发展政策具有一定的关联。在5个高技术产业研发系统的发展过程中,电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业的外资研发系统始终处于领先地位,但自主创新系统的发展趋势却有不同的表现,电子通信制造业自主创新系统紧跟外资研发系统发展水平,且差距趋于逐步缩小,而计算机办公设备制造业自主研发水平发展缓慢,且逐渐拉大了与外资研发系统的差距,这也从一个侧面反映出高技术产业自主创新系统有更进一步的提升空间。医药制造业、医疗仪器设备及仪表制造业的外资研发与自主创新系统的发展水平比较近似,且处于稳步发展的阶段,但两个子系统都处于一个较低的发展水平。对于出现较大波动水平的航空、航天器及设备制造业,主要受到产业自身发展特点及国家战略性产业导向的影响,自主创新系统发展水平并未低于所有其他高技术产业,但外资研发系统发展态势较为缓慢。 (2)耦合发展类型从耦合发展类型看,由实证分析可知,2005年以前,5个高技术产业中有3~4个处于强势的外资研发超前状态,但由于各产业研发投入不足、产业技术低下、人才储备不足等原因,导致该时段该类高技术产业外资研发系统与自主创新系统综合发展水平都较低,且两系统的耦合协调发展水平不高,但随着对外开放政策的进一步实施,外资研发企业大量涌入,主要渗透于高技术含量、高附加值的产业,尤其是资本、技术密集型的电子信息行业,虽然在进入伊始对内资企业研发活动产生一定的挤出效应,但其技术及知识外溢效应的逐步显现,也给内资研发创新活动带来了新的机遇与活力,外资研发系统的示范和带动作用同时促进了内资企业整体自主创新水平的提高;2005以后,自主创新超前型产业增加为3个,表明我国自主创新水平在全球经济大环境的影响下正逐步平稳的提升。同时,由实证分析可知,高技术产业的外资研发系统与自主创新系统都进入飞速发展期,且各行业的研发环境大都处于一个较高的内外资耦合协调发展水平之上,该时期在一定程度上得益于国家对高技术产业自主创新活动方面的鼓励与扶持政策。 4.3对具体行业的耦合评价 (1)电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业两类行业都属于高资本、高知识、高技术密集型的电子信息行业,是中国国民经济的重要支柱产业,同样也是最受外商资本信赖的行业,外商投资份额一度超过50%,两个产业自2000年起至今一直属于外资研发超前型产业,且电子及通信设备制造业相对于计算机及办公设备制造业耦合协调发展水平更好一些。在两类产业发展的过程中,外资研发企业占绝对优势,虽然两个产业的外资研发与自主创新系统在一个较高协调发展水平的状态下进行耦合,但由于自主创新能力的不足及对国外技术的依赖性,产业很容易受到他国经济波动的影响,如计算机及办公设备制造业的研发创新系统的耦合强度在2007年、2010年等年份出现下滑。一国产业研发实力及国际地位的提高,需从根本上提高自主创新效率与水平,从企业角度出发,两个行业应积极增加人才储备,加大研发经费投入力度,增强知识产权保护意识,加强与当地研究院所、高校的合作与交流;从政府角度出发,应及时根据该类产业发展现状调整外商投资产业目录以及外资政策的产业导向,并加大对通信、计算机设备行业自主创新行为的鼓励与支持,从而使其慢慢转化为在较高协调发展水平之上的外资研发与自主创新同步协调发展型产业。 (2)医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业两类行业都属于高技术、高投入、高风险、高附加值且具有相对垄断性的高技术产业,两个产业都有一定的政策扶持,但因自主创新能力的偏弱,整体发展水平不够高,外资对国内高端的医疗仪器设备行业仍具有较强的掌控力。2001年之前,中国医药制造业及医疗设备制造业R&D投入不足,自主研发实力不强;加入世贸组织后,外资在国内医疗持股比重上限上升至70%,此时,外资企业大量进入该类行业,并在一定程度上抑制了内资企业的发展,使得外资研发系统与自主创新系统的耦合协调发展水平有所下滑,但耦合强度却大大提高。随着知识产权制度的完善,规模经济效益的增加,自主创新意识的提高,加之2006年医疗政策的调整,行业整体经济向阳,随着自主研发实力的逐渐增强,两个产业外资研发与自主创新系统的协调发展水平相应提高,成为自主创新超前型产业。为进一步增强两个产业外资研发与自主创新系统的耦合强度及耦合协调度发展水平,企业方面,应加强内外资研发企业的交流、互动,加强与国内外医学研究院所的合作;要对人才、技术两手抓;同时,政府应进一步加强对这两个高技术产业的鼓励扶持政策,尤其是加大研究经费扶持的相关工作,该类产业总体研发水平将会大大提升。 (3)航空、航天器及设备制造业该行业是高技术产业中比较特殊的一个产业类型,其开放程度不高、外资研发介入较小,且是以国家计划性政策为导向性的产业,关系着国家命脉安全是具有重要的政治和经济意义的战略性行业。出于对战略性和命脉性产业的保护和扶持,该行业自2001年起一直属于自主创新超前型产业,但国际交流的缺乏并不利于航空、航天器及设备制造业整体研发水平的提升。此外,由图2、图3可知,在2000年左右,航空、航天器及设备制造业中外资研发企业的进入并未与自主创新行为得到良性的耦合,使该产业的研发系统处于较低发展水平状态下的耦合阶段。随着内资企业技术、知识、人才储备的增加及国家投资强度的增大,该行业外资研发与自主创新系统的耦合强度及耦合协调度都在逐步增加,但2008年全球金融危机的出现,对设备制造业产生了一定程度上的消极影响,同时也导致产业的研发创新活动的放缓,随着2010年经济的回暖,使得航空、航天器及设备制造业外资研发与自主创新系统的耦合发展也逐渐恢复,又开始保持一个良好的发展势头。综上可知,要增强航空、航天器及设备制造业的研发实力,需要对人才资源进行积极储备,同时要加大国家激励和扶持政策的力度,在保障国家技术安全的前提下,有限适度的开放,有选择、有侧重地进行一些国际交流,使该产业的自主创新系统能够获益于外资研发系统。 5政策启示 本研究从理论上探讨了两个系统间的耦合协调效应和评价体系框架,从实证上衡量了中国不同产业外资研发与自主创新的耦合协调程度,得出如下政策启示:①政府应在进一步明确高技术产业研发系统统计口径及标准的基础上,继续对中国各产业外资研发与自主创新的活动进行跟踪、统计,并建立产业研发活动的监测机制,同时制定年度重点扶持外资研发与自主创新的产业目录,并及时地根据产业发展态势进行调整,加强产业导向政策的灵活性。②在充分理解产业外资研发系统与自主创新系统耦合关联效应的基础上,积极利用技术、人才、市场、资源等耦合通道,加强外资研发与自主创新系统的互动与交流,同时加强高技术产业研发配套设施及上下游产业链的建设,在提升产业研发运行效率的同时,实现高技术产业外资研发与自主创新系统的同步协调发展。③进一步加强系统内部创新要素与资源的整合,促进高技术产业自主创新系统发展水平的提升。在推进高技术产业自主创新系统发展的过程中,国家首先应进一步加大对高技术产业R&D经费的投入,设立重点区域、重点行业科研创新专项资金,在完善前期调研、经费申请、成果反馈机制的基础上,逐步实现对国企、私企、高校、民间个人等分层分级的开放政策,刺激各方创新需求与活力;合理安排资金配置,提高应用型研究及成果转化经费的支持。此外,应加大对高技术产业“官、产、学、研”一体化发展的支持,实现产业研发系统整体水平的提高。④以“人”为核心,实施人才驱动发展战略,并逐步完善人才培养及激励机制,加快高技术产业研发的进程。 参考文献 [1] EDWIN M. R&D and Innovation: Some Empirical Findings[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1984 [2] MAGNUS B,ARI K. Regional Integration and Foreign Direct Investment: A Conceptual Framework and Three Cases[M]. Washington D C: World Bank Policy Research, 1997:109~131 [3] HY T,YAMAMOTO T. Statistical Inferences in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes[J]. Journal of Econometrics, 1995, 66(1/2): 225~250 [4] 李蕊. 跨国公司在华研发投资解析——对其现状、趋势及与中国工业增长之间关系的实证分析[J]. 财贸经济, 2004(12): 81~83 [5] 杜群阳. 跨国公司在华R&D机构的问卷调研——动机、职能与技术外溢渠道[J]. 中国工业经济, 2007(5): 121~128 [6] 李钧. 跨国公司在华研发对本土企业技术创新的溢出效应与挤出效应[J]. 社会科学研究, 2009(5): 34~38 [7] SUSAN E F, SUMIT K M. Technology Spillovers from Foreign Direct Investment in the Indian Pharmaceutical Industry [J]. Journal of International Business Studies, 2001, 32(3): 421~437 [8] VEUGELERS R, CASSIMAN B. R&D Cooperation between Firms and Universities: Some Empirical Evidence from Belgian Manufacturing[J]. International Journal of Industrial Organization, 2005, 23(5/6):355~379 [9] JARUZELSKI B, DEHOFF K, BORDIA R. Special Report: The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1 000-Money Isn’t Everything- Lavish R&D Buge[J]. Strategy and Business, 2005, 41(1): 54~67 [10] 冼国明, 严冰. FDI对中国创新能力的溢出效应[J]. 世界经济, 2005 (10):18~25 [11] 金利娟, 刘虹, 彭纪生. 外商投资于东道国经济效应的机理分析[J]. 武汉工业学院学报, 2005, 24(2): 80~83 [12] 张海洋. R&D两面性、外资活动与中国工业生产率增长[J]. 经济研究, 2005 (5): 107~117 [13] 董书礼. 跨国公司在华设立研发机构与中国产业技术进步[J]. 中国科技论坛, 2004 (2):62~66 [14] 楚天骄,杜德斌. 促进跨国公司离岸研发机构技术扩散的原理与途径研究[J]. 科技管理研究, 2006 (9): 66~68 [15] 魏昊, 陈柳. 试析在华跨国公司研发对中国自主创新的影响[J]. 现代管理科学, 2006 (10): 50~52 [16] DRIFFIELD N. Regional Policy and Spillovers from FDI in the UK[J]. Annals of Regional Science, 2004, 38(4): 579~594 [17] 钟鸣长,郑慕强. FDI技术外溢效应的实证研究——基于高新技术产业与传统产业的比较[J]. 科技管理研究, 2009 (11):268~270 [18] 盛垒. 跨国公司在华R&D投资的溢出效应研究——基于随机前沿分析方法(SFA)的检验[J]. 世界经济研究, 2010 (6): 68~74 [19] 毛广雄. 区域产业转移与承接地产业集群的耦合关系[D]. 上海:华东师范大学社会发展学院, 2011 [20] 张沛东. 区域制造业与生产性服务业耦合协调度分析——基于中国29个省级区域的实证研究[J]. 开发研究, 2010 (2): 46~49 [21] 刘浩, 张毅, 郑文升. 城市土地集约利用与区域城市化的时空耦合协调发展评价——以环渤海地区城市为例[J]. 地理研究, 2011, 30(10): 1 805~1 817 [22] 刘耀彬, 李仁东, 宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析[J]. 自然资源学报, 2005, 20(1): 105~112 [23] ILLINGWORTH V. The Penguin Directionary of Physics[M]. Beijing: Foreign Language Press, 1996, 92~93 (编辑丘斯迈) Theoretical and Empirical Analysis of Foreign Capital R&D and Self-Innovation’s Coupling ZHU YingSHI Xiaopei (Shanghai University, Shanghai, China) Abstract:Under the tide of globalization of R&D behaviors, foreign capital R&D activities which are always led by multinational corporations, simultaneously with the domestic enterprises’ self-innovation activities constitute the industries’ R&D innovation system of China. Based on the perspective of industries’ R&D, the paper built up two subsystems containing foreign capital R&D subsystem and self-innovation subsystem with the theory of Coupling, illustrated the linkage effect between the two subsystems and established the theoretical index systems for the two subsystems respectively, and then adjusted the index according to its availability. Finally, with the Coupling and Coupling Coordination Model referencing, an empirical test was taken on the coupling strength and coordinated development level of the foreign capital R&D and self-innovation system of China industries’ R&D innovation area. The empirical results show that, in the industries’ R&D innovation system of China, the coupling of strength has been enhanced, especially in the high-tech industries, the overall coordinate development level of the foreign capital R&D and self-innovation system is improving sustainably, and the industry of Electronic and Telecommunication Equipment has always been a leader. Besides, the research conclusions might suggest lessons for setting industry-oriented policies and measures of innovation strategies. Key words:foreign capital R&D; self-innovation; high-tech industries; industrial R&D; coupling evaluation 通讯作者:祝影(1978~),女,河南睢县人。上海大学(上海市200444)经济学院副教授。研究方向为科技创新与管理。E-mail:yingzhu78@163.com 中图法分类号:C93 文献标志码:A 文章编号:1672-884X(2016)01-0106-09 基金项目:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(71303151) 收稿日期:2015-06-29 DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.01.014