富于笔墨穷于命——章光恺先生其人其艺

文/马宏明

富于笔墨穷于命——章光恺先生其人其艺

FUYUBIMOQIONGYUMING

文/马宏明

“富于笔墨穷于命”是当年海上画派巨匠蒲作英辞世时,其好友艺术大师吴昌硕在其墓志铭中的话。愚认为今用来喻黔中艺术大家章光恺先生最为恰当。章光恺与蒲作英在很多方面都有相似之处,他们都才华横溢、都命运多舛、都穷困潦倒、都生前寂寞死后辉煌……

章光恺(1933-2001)先生祖籍湖南醴陵,生于贵州贵阳,早年曾在旧军队中任职,解放后在贵州省财政厅工作,因早年经历被清出财政厅,到省工艺美术厂打杂工,后因其具美术才能,便调到美术创作部门画玻璃画及从事雕塑创作。

据张润生先生回忆,他创作复制的“收租院”泥塑,可谓惟妙惟肖,神形兼备。

文革期间因早年经历而被莫须有地列为所谓“黑五类”,按当时政策,疏散下放,被迫去到贵州兴仁某地偏僻乡村。在那里自伐木、自建房,甚至亲自为妻子接生。

在举目无亲的异乡,生活条件万般艰苦,又作为当时的另类,自然是“见人青眼少,问路白云头”。其身心的痛苦可想而知。

上世纪70年代中期回到贵阳为人刻钢笔、敲石头、拉板车等粗活重活,为养家糊口承担着繁重的体力劳动。

即便如此,先生从未放弃过对学问的专研、绘画的研习。是时他的孩子尚在襁褓,吵闹啼哭自是难免,他便将其背在背上,继续挥毫。

先生曾刻过一枚印章曰“苦力世家”便是对那段晦暗岁月的记录与自嘲。从兴仁回筑后失去了工作,居无定所,借住在好友黎培基家,后得黎夫人帮助得到一间二十平米左右的小屋,吃住都在其间,他便用三合板搭在床头,白天放下作画,晚上揭开睡觉。所用纸张系在废旧品站买那些印报纸后的边角废料,直到晚年他仍买较为廉价的毛边纸作画,因之其存世作品中,以毛边纸居多。

生活的折磨,经济的窘境,使他长期处于社会的底层,在压抑中和命运抗争。其后在贵州省文史馆参与《贵州文史丛刊》的编辑工作。此时文革已至尾声,紧张运动已趋松动,艺术家们也已开始相互走动,彼此交流指疵。

建国以来的老一辈艺术家宋吟可、陈恒安、方小石、蒋梦谷等还健在,当时相对年轻的章光恺、谭涤非、吴国梁、薛银星、黎培基、戴明贤等一帮痴迷于艺事者,时常聚首,或挥毫作画,或吟诗填词,那时的艺术家没有功利心,没有尔虞我诈,聚在一起就是畅快地谈诗论艺,相互指点。

上世纪80年代初贵阳文物商店成立,先生得好友黎培基向当时的市长赵德山鼎力推荐,到该店从事文物书画的鉴定工作。至此,他生活才算稳定,也才真正走向醉心书画、进入创作的高峰期。即便如此,因其长期压抑,为生活所困,衣着寒酸,不修边幅,每日除上班外,则很少与外界接触,当时他也远未成名,家中客人也很少,真有“穷在街头无人问”、“门前冷落车马稀”的凄凉。

但如偶有佳客至,先生便会与之欢然畅谈,清茶论道,如是学生登门,他更会毫无保留地为其指疵纠弊。但如遇不受欢迎者,他或递上一张报纸,令客独阅,自己却到其他房间避而不出,或在来人敲门之际,穿上衣服曰:“非常不巧,正要外出……”

他的生活总也没有离开过笔墨,有如苦行僧一般,他曾刻过一方“寂寞山城人老矣”的印章,我感到是对他一生贫困寂寞的写照。

“书画乃寂寞之道”,因之也才有更多的心思来醉心艺事、寄托精神、忘却困苦,恰在此逆境中,先生才能心无旁骛,专注于斯,最终取得与人不同的巨大成就。他曾自制过印语为“不斋戒僧”、“市隐”的朱文印章,我臆测,他长期以来画神画鬼画罗汉,至少在潜意识中与佛道思想有关。他笔下的“调心”以虎拟人,他所画吕洞宾常题诗云:“神仙下凡一样身,犬吠不识吕洞宾。可叹人眼如狗眼,只重衣冠不重人。”便是对人情冷暖的叹息。

他是一位随和而大度之人,记得某次外地一藏家要购其画,遂约先生携画作前往宾馆,此人选定后,还剩下多幅,临别先生竟全送给了对方。他常对笔者道,其画作不过一张纸而已。先生每有所作,会挂于墙上,如有人多赞几声,他便会慷慨相赠,毫不吝惜。某日贵阳一画商带着一条香烟来看先生,见其刚创作的巨幅八仙图挂于壁间,反复赞许,临别先生慷慨赠与,如此例子还有许多。

他常说,别人喜好其画作,是对他的赏识,是好事。先生嗜书如命,某年家人为其添制新衣,他到书店看书时,见到一本有关古文字学的书,但囊中羞涩,无力购买,反复翻阅,怏怏而去。出门后见一收荒者,他竟将新衣脱下,换来刚够是书之价,穿着内衣,挟着新书回家……

中国绘画最是讲究修养,“腹有诗书气自华”,笔下才会有幽玄之境、雅逸之意,雅而不俗,这便是学者画与匠人画的区别所在。先生已离开我们多年,他的音容笑貌会时时浮现眼前,综其一生,是难展其才、难彰其志、难言其心的一生。我们从其画作中可以感受到,他将毕生的情感精力,都倾注于翰墨之中了。

清人段玉裁云:“不耕砚田无乐事”,苦瓜和尚亦云:“在墨海中立定精神”,借来喻其绘画生涯亦最为合适。但反过来看,苦难对画家而言也并非全是坏事,如果没有经历过生活的磨砺,也许他的笔下就不会呈现与人不同的生辣之美、苦涩之味。

古人云:“文章憎命达,诗穷而后工”,又云:“自古雄才多磨难”。他常年以读书、作画、临池为乐,故在小学、史学上造诣尤深,先生在文字学上曾作了深入研究,研习了段玉裁的《说文解字注》,尤其在契文古籀上下了大量功夫,并做过大量笔记,除契文的识读外,更对其形制构造各期断代、造形变化、书法风格进行研究,在甲骨文金文的辨识上有独到见解,对康殷文字学理论提出质疑,对于省吾、商承祚、唐兰、郭沫若等各家著述皆有所了解,对文字的构造及流变可谓烂熟于胸。

上世纪末,笔者正痴迷于两周金文的临习,其中自然有很多字难于辨识,只能依样画葫,便将其中一些生字癖字去求教先生,每每会得到满意解答,并手把手地就钟鼎铭文的断句、辞义、地域、历史等进行传授,示以“六书”的规律与方法,告知古文字学习中知其然更要知其所以然之理,同时告诫金文的创作必须注意出处,做到言之有据、言之有理,不能以隶楷造型臆测,要注意到文字美的同时关注文字的学术性。

某日,我在临写金文时遇一难识之字,便向先生求教,他看后说:“古文‘为’字,两个母猴相向”,并风趣地说:“谁知母猴公猴,无法考证”,如此事例颇多,待日后再述,先生同时指导我在古文字学上必须看什么书,更将他早年收藏的《古文字研究》、《汉简•古文四声韵》、《汉字的结构及流变》等书慷慨相赠,今天这些书籍不仅是我学习古文字、进行书法创作时的参考资料,更是先生留给我的珍贵纪念,使我受益良多,至今在创作中依然得其恩泽。

因了学问的滋养,他艺术成就的深邃高远也就顺理成章了。先生在书法、篆刻、绘画上都成就卓然,只是其在绘事上的成就尤为突出,绘画易于传播,且容易为人所接受,故其他方面的艺术成果也就被湮没而不为更多的人所知了。

他在绘画上基本没有拜过师,也根本谈不上什么师承渊源,完全靠勤奋、靠领悟、靠天赋、靠思索。

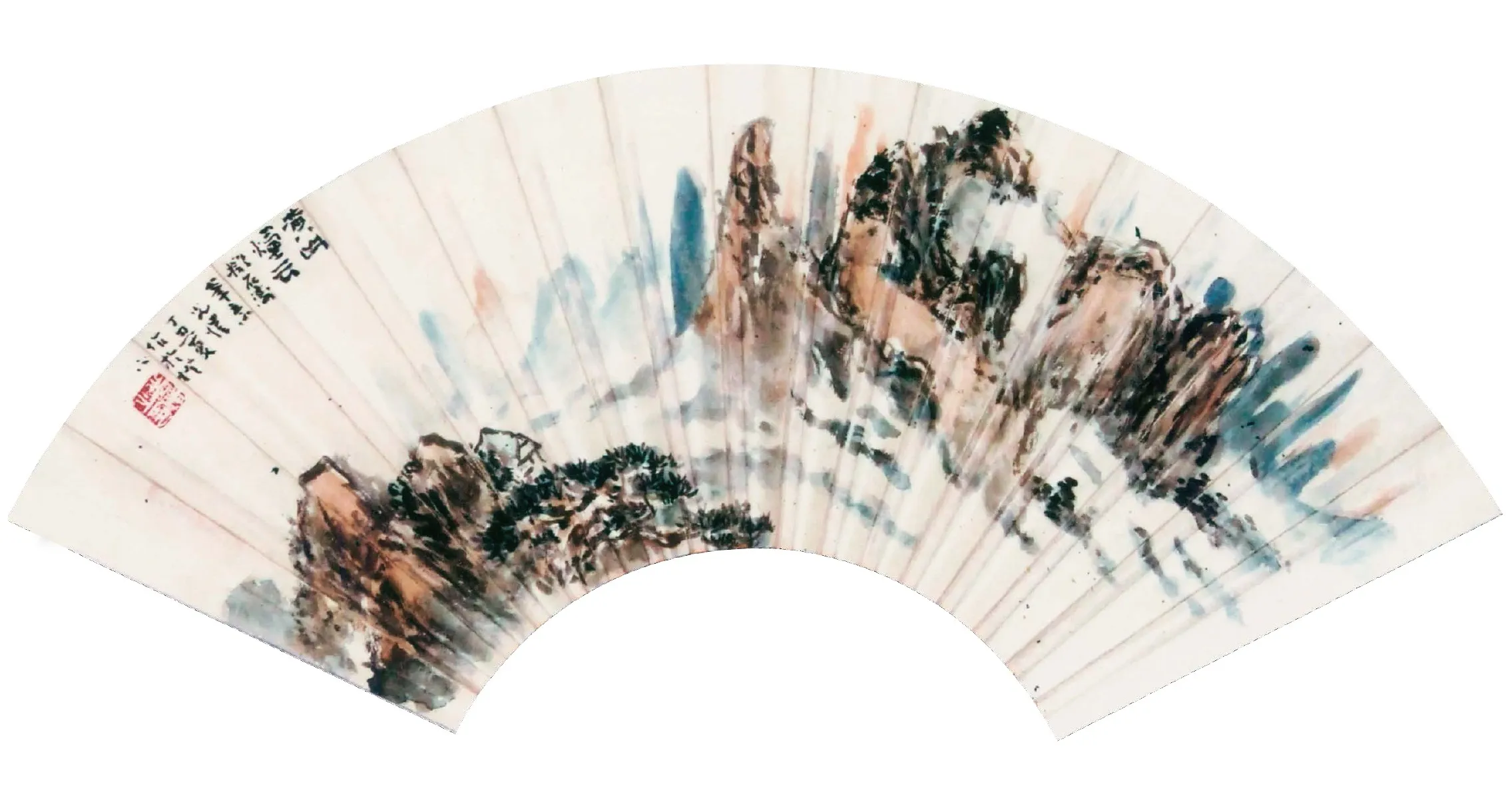

他在绘画上用力至笃,成就最高的当推山水与人物。在山水上,他非常重视传统,他学画没有师承,完全依赖于前贤画迹,服膺“四王”、“四僧”,晚年尤痴迷于黄宾虹,同时对现代画家黄秋园、陈子庄乃至贵州画家孟光涛等都曾撷取为己所用。

他学画的年代,传统艺术又属“四旧”之列,范本难觅,所有的仅是些看不清前景后景、毫无墨色层次变化的所谓“珂罗版”与仅有线条的石印本,造境墨色只能从偶尔见到的真迹或印制略佳的画册中举一反三地领悟,直到上世纪70年代末,百废俱兴,才有了一些画册印制。80年代忽然时兴挂历,其中就有许多古画,挂历的功能对一般人而言过时即弃,人弃我取,他在废旧站买了许多用来临摹,也购进一些大型画集。那时笔者收集画册的兴趣正浓,收藏有许多古人作品集,如黄宾虹的各种版本有多本,先生偶尔会向我借阅。

他重视古人,青睐前人,师法古画更师心尚贤,先生所理解的传统是:“……以表现画家的素养,并以诗书画印为一体的一种特殊艺术形式……”。而就传统而言,他对古代画家曾下过令人折服的临摹功夫,并可达乱真之境。笔者时会在其画室见到他所临习的“四王”、髠残画作,多年前一好友收藏了先生所临黄宾虹山水斗方,我非常喜欢,便以数张他人画作相易,时常挂在寒斋,读其云烟雾绕的感觉,尤对宾翁真迹。

他作画尤重笔墨,他认为用笔是支撑绘画的灵魂,体现出绘画精神的首先是用笔。如他画山水画中所表现出的诗心禅意便得益笔触所表现的效果,如对张大千将墨倒在纸上的所谓泼墨,先生曾表示不能苟同。他曾对我说:“泼墨一词当是形容词,而非动词,只是张氏将其理解偏了,曲解原意,致使以讹传讹,难得真趣。”

中国山水画所谓师造化,是向大自然汲取精髓,他没有局限于山川廊廓的勾勒取舍,而在用光上加以思索,为表现不同时段的明暗阴晴的不同变化,他曾到山中湖畔整日静坐,观察体悟,因此他的山水是自然之山水,更是胸中之山水,先生笔下所表达的是胸中块垒。

他作山水,一幅画耗他十天半月是常事,真如唐人杜甫所云:“十日画一水,五日画一石。”斯时,往往层层点染,笔笔复加,反映堆积,似乎加到不可再加,有时所堆墨已成板块,似油画一般,故其艺术效果自是黑而亮、黑而透、黑而重。这样的画近看线面难分,一片浑浊、一片模糊,而挂墙观之则气势恢弘,元气淋漓,酣畅自然,大有“蘸墨图来更有声”的境界。有人曾说先生的画太脏、太乱,其实所谓脏是墨色丰富、烟岚叠嶂、云水相融,看似满纸狼藉,实则浩然之气蕴于其中。

在他的绘画中你很难定位于每幅画的皴擦点染系哪家哪派,我感到他已将小技巧、死法度置之脑后,而追求与表现的是中国山水画的大精神、大气象,已升华到道的层面,是艺术之道、天地之道。黄宾虹先生曾说“中国画近看笔墨,远观气势”,读光恺先生的山水画,信然。

2001年,先生辞世数天,贵州艺术界召开追思会,会上王振中先生说:“我多年来在中国各地走了许多地方,见过不少画作,也认识了许多画家,但还没有见到过能将传统山水画画得如此到位、功夫如此深厚而个人风格又如此突出的山水画家。”

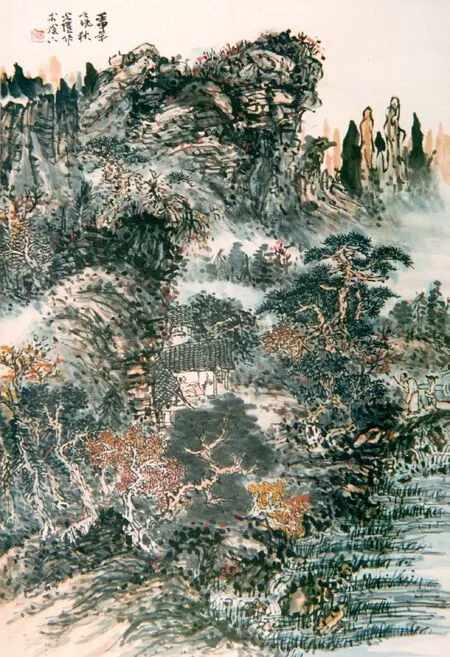

他的人物同样为人折服,其人物画亦渊源自有,最早可追溯到唐人石恪、梁楷等。在其遗作中,至今还能见到他临习的石恪《二祖调心》,梁楷《泼墨人物》。稍晚,则师法清“扬州八怪”之一的黄慎及“四任”之一的任伯年。他人物画中,似乎更多些黄缨瓢意味。

他没有仅局限于中国本土画家,而是将目光投向西方绘画中的素描、速写等范本。笔者就常见其用毛笔勾勒描摹西画人体解剖,以求人物画中的骨骼肉感筋络动态,同时亦在其中观察人物活动的各种姿态。记得一次他为画出钟馗执扇之式,除自己拿着扇子反复琢磨外,还请人执扇左右观察。他认为中国画特别是人物画中的“意象”尤为重要,他曾说京剧中“意象”如“戏台上的演员拿一根带穗的鞭子,你便知道他在表演骑马,三四个兵卒龙套让你了解是千军万马在厮杀”,这便是“意象”,是以少胜多的表现手法。

他笔下所展现的便是这样的意象与动感,因之先生绘画最是擅长捕捉所画人物瞬间动态,传其神、达其意、表其心。

人物画中动感难画,而动中寓静,动静相生尤难,先生在表现人物的神态上亦堪称高手。

他笔下的钟馗或漫步行吟,或提刀斩狐,或挥剑捉鬼,或仰天长叹,皆表现出对世事不平的愤慨与无奈,他在其《钟馗掏耳图》上题道:“余爱画钟馗小鬼,盖欲概人间百态也,今作此掏耳图毕,不禁哑然,因赋诗一首以系之,诗曰:世间多少是非事,随处皆闻名利声,劝君不时来掏耳,聊似颖水一掬清”。

他所绘制的人物画多以线条为主,表现出丰富的书法用笔,似篆如草,时缓时急,时浓时淡,他的人物画似乎早已成竹在胸,或起于首,或起于脚,或起于身,毫无程式地任择一处便顺势写成,其线质灵活而随意。

我认为,先生的画虽取法在黄慎任颐之间,但其生辣与古拙之趣更接近于前者,在动感神态上颇有任氏意味,而丢弃削弱了其艳丽甜俗意味。他的人物画既注意细节,又不囿于细节,更多地是神遇古人,郭沫若曾有:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入目三分”,写的是蒲松龄,但如果借来喻光恺先生人物画亦最为恰当。先生早年曾为某出版社绘制过一本连环画,但年代久远至今难觅。

他以山水、人物名世,其实他的花鸟画也同样地精彩。他将山水与人物的精神内核用在了花鸟画中,将两者有机结合,他的花鸟画多取法于徐渭、蒲华、吴昌硕之间,用笔大胆,可用不拘小节与粗枝大叶来概括。他认为花鸟画相对于山水、人物似相对简单也易于发挥,还认为若将人物山水的配景局部单独取出便成花鸟,因他对花鸟的“轻视”,作画之际更能随意挥洒,任情恣肆,也更能达到逍遥法外的忘我境界,因之用笔较为松动,构图也较自由活泼。他没有将自己更多的精力时间放在花鸟画上,仅仅是稍事点染便达到了极高的高度。

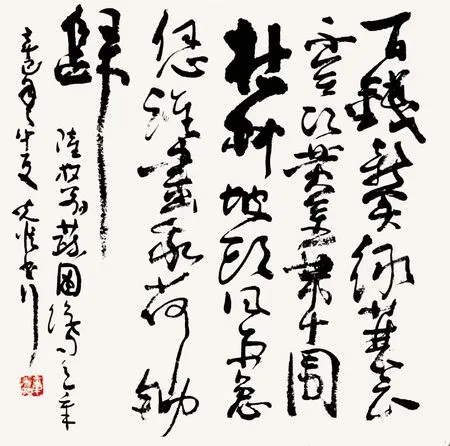

他的绘画,无论线条的力量与用笔的变化、艺术精神,都得力于他终身热爱的书法艺术。先生书法上崇尚高古之美与灵动之趣,因对古文字的研究,他曾对甲骨、钟鼎文字进行过较为系统的临摹,从先生遗留的古文字学笔记看,很显然其关注点并非囿于书法而更多地是在文字的演变渊源,换言之,更多地关注于学术,而非艺术。也许就在这无意识中先生完成了古文字书法的训练。

对于篆刻,先生也许会视之为小道,先生所用印章基本自制,基于当时生活状态的困苦,先生所用印章全是劣石弃石及很难受刀的顽石,因之在揍刀之际,他才会毫无顾忌,大胆落刀,任情冲切,任石崩裂,如是,反到有了自然天成、不假雕饰的金石趣味。

他的印章展现的是大气象与大效果。如白文“章光恺”、“光恺画稿”、“光恺画印”,明显具汉印风味,“敦右”、“超然”则有浓郁的古玺意。“章光恺之印”单刀直入并大块留白,或大胆粘连,起自然之效,富白石遗风。朱文“光恺之印”、“林泉高致”、“老章”等印,线条硬朗,章法空灵,自然断裂。“光恺”一印,以章草入印,颇具书趣。

他的印章全杂乱地放在一木盒中,任其相互碰撞,我曾建议整理分类,他却说,这样放置,不小心碰坏后,可得自然之效,并说,明代篆刻家文彭曾将刻好的印章放在布袋中不停摇晃,求其崩裂的故事。由于先生早年曾镌刻钢笔笔杆,翎毛山水、人物花卉等随意造型在几公分之内却具无限空间。笔者曾见先生在一图形端砚后雕刻一“调心图”,刀法酣畅,使刀如笔,大胆奔放,绝无纤巧细弱之弊,质而不妍,有大丈夫豪气。

就一般论,古往今来都是能画者不能鉴,能鉴者不善画,先生则是一另类,他当时被文物商店看中,凭的就是鉴定,吃的是鉴定的饭。文物商店的宗旨是经营,收进销出,从中得利,先生作为鉴定师,起掌眼的作用,文物流通中的盈亏,都任其定择。

贵州鉴定家少之又少,陈恒安、刘锦,章光恺先生系此道权威,而今他们都先后谢世。他们所受教育、得到的熏陶及特殊的历史环境与现代不同,他们见多识广,学问渊深,加之有极强悟性,应该说,现在艺坛鉴定已系空白。对文物书画的甄别,鉴定的关键最要注重经验,不能人云亦云,现在很多人都是盲目崇拜权威,跟随所谓名流,大多“矮人看戏何曾见,都是道人说短长”,先生曾说,鉴定其实有些玄,只能意会不可言传。

总之,先生是诗书画印俱佳且精的全才,是“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐,贤哉回也”颜回式的人物。他生前,身体一直较为康强,很少生病,即使略有感冒也会很快便好,饮食极佳,从样貌看去,完全不像古稀老人,说健步如飞略为夸张,但步履轻盈、行路稳健确是事实,他退休后,每日不是立于案前挥毫弄颖,便是坐在桌前搬弄电脑,自寻乐趣,而就其书画创作而言,笔者认为斯时已进入创作的自由境界、忘我阶段,其笔下已呈无法之法乃为至法的“道境”与“化境”。此时,向先生求画、购画者日增,先生的画也被越来越多的人所喜爱、所认可。

世事难料。2001年夏,先生忽感心慌头昏,不久,病情加重,竟至不治,黯然离世。其一生悲凉寂寞,但艺术成就则卓尔不群,是全身心奉献于斯道者,他留给人间的是朴茂雄强、大气酣畅的艺术精品。