生产性服务业发展与规划土地管理优化的互动机制研究

潘德蓓

(上海市地质调查研究院,上海 200072)

生产性服务业发展与规划土地管理优化的互动机制研究

潘德蓓

(上海市地质调查研究院,上海 200072)

生产性服务业作为现代服务业的重要组成部分,已成为发达国家重点发展的支柱产业之一,主要发达国家以通信、金融、物流、专业服务等为主的生产性服务业已占全部服务业的50%。国内生产性服务业还处于发展初期,将有一个持续发展过程。在发展进程中,国内生产性服务业与规划土地管理制度间还存在着一定矛盾,生产性服务业发展对土地集约利用提出了客观要求,优化规划土地管理已成为推动生产性服务业发展的重要途径。因此,深化生产性服务业发展与规划土地管理优化的互动机制研究,对推动经济社会发展具有十分重要的现实意义。

生产性服务业;规划土地管理;土地集约利用;土地分类;规划布局

生产性服务业作为现代服务业的重要组成部分,已成为发达国家重点发展的支柱产业之一,在我国还处于发展初期,将有一个持续发展过程。这体现了产业升级和发展的趋势,符合城市功能提升、产业布局优化的内在要求,也对转变土地管理和利用方式提出了客观要求。优化规划土地管理、促进土地集约利用,是推动生产性服务业发展的必然选择。

1 生产性服务业的概念与相关理论

1.1 基本概念

生产性服务业(Producer Services)最早由美国经济学家布朗宁和辛格曼在1975年对服务业进行分类时提出,是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步和提高生产效率提供保障服务的服务行业。目前,国际经济合作发展组织对其定义为 “Producer services are intermediate inputs to further production activities that are sold to other firms”,即生产性服务是指作为中间性投入提供给其他企业的促进生产活动的服务。

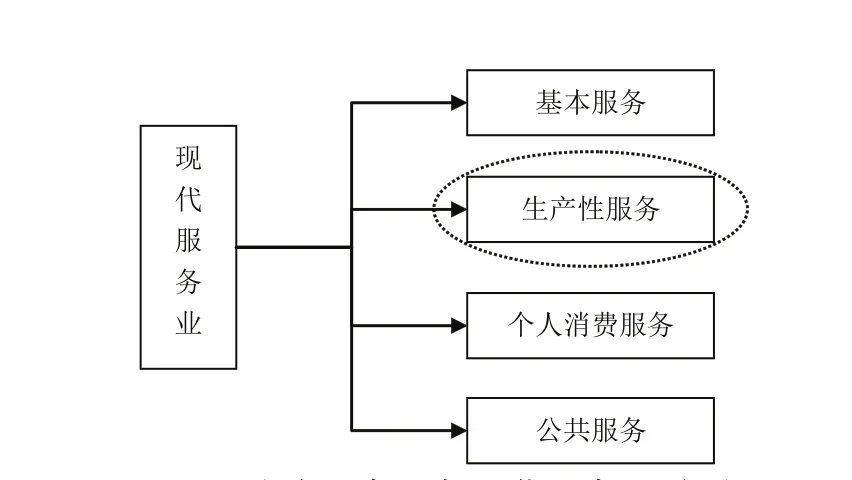

生产性服务业从属于现代服务业,而现代服务业又从属于服务业,从外延由大到小依次为:服务业—现代服务业—生产性服务业。服务业是指对消费者提供最终服务和对生产者提供中间服务的行业。广义的服务业指农业、工业和建筑业以外的所有行业,即按照国际通行的产业划分标准的第三产业。现代服务业是伴随着信息技术和知识经济的发展产生,用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业,创造需求,引导消费,向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业。其中,生产性服务业是现代服务业四个重要领域之一,如图1。

图1 生产服务业与现代服务业关系Fig.1 Relationship between producer services and modern service industry

生产性服务业不是终端消费,不能直接对消费者产生效应,而是为生产活动服务的一种中间投入,贯穿于生产过程的各个环节、与其融合并为之服务。尽管生产性服务业与制造业关系密切,但它仍属于第三产业,因为它不直接参与对初级产品或半成品的加工生产,而只提供服务性活动。

世界各国对生产性服务业的分类标准还不统一,但普遍认为交通运输、现代物流、金融服务、技术研究与开发、信息服务和商务服务等行业构成了生产性服务业的主体。在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中,将生产性服务业分为交通运输、现代物流、金融服务、信息服务和商务服务等。国家统计局将生产性服务业分为交通运输、房地产服务、商务服务、金融服务、信息服务和科研等六个行业。《北京市“十一五”时期服务业发展规划》提出,北京发展生产性服务业的主要方向是金融业、信息服务业、科技服务业、现代物流、商务服务业和会展业。上海市统计局和市经委按照规范、简明、实用和可统计的要求,先后对生产性服务业进行了行业界定,确定了总集成总承包、物流服务、商务服务、金融服务、咨询服务、专业维修服务、节能环保服务、设计创意服务、科技研发服务、职业教育服务等10大重点发展行业。

1.2 相关理论

生产性服务业发展的相关理论有:

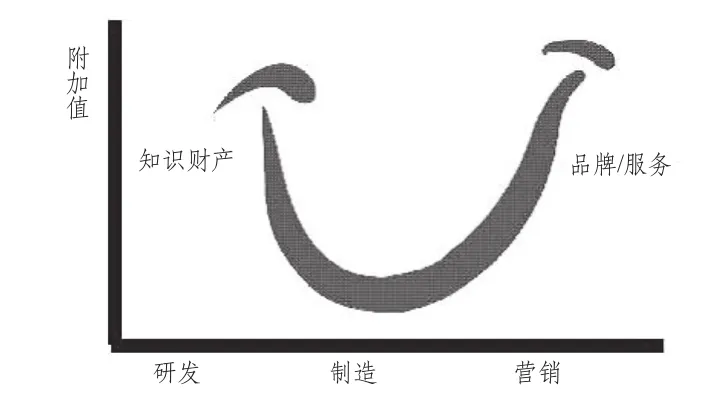

(1)微笑曲线理论

微笑曲线理论起始于我国台湾,最初主要研究台湾产业未来发展的策略和方向,认为在附加价值的观念指导下,企业体只有不断往附加价值高的区块移动与定位,才能持续发展与永续经营。该理论将产业链放在一条微笑嘴型的曲线上,两端朝上,在产业链中,附加值更多体现在两端,即产品设计和销售,处于中间环节的制造附加值最低,认为制造产生的利润低,全球制造也已供过于求,但是研发与营销的附加价值高,因此未来应朝微笑曲线的两端发展,如图2所示。微笑曲线的理论为生产性服务业的研究提供一个了新的视角,位于产业链两端的更多是生产性服务业。

图2 微笑曲线理论示意Fig.2 Smile curve diagram

根据该理论,一个地区的企业要尽量在全球产业链分工的“微笑曲线”中占据有利位置,具体可采取的措施包括:(1)产品升级或产品下移,产品升级指的是产品从原来低档往中档、中档往高档走的办法,而产品下移,追求的不是提高附加价值,而是创造不同的市场,让营销固定成本往下降,创造规模经济的概念;(2)垂直整合,包括向上游的整合和向下游的整合;(3)缩短销售渠道,建立直接供销关系,渠道缩得越短,附加价值就越高;(4)多元事业,一种是相关产业的多元化,一种是非相关产业的多元化;(5)生产技术升级,通过研发和自主创新,增加企业生产技术的科技含量。

(2)产业结构升级理论

产业结构升级是指产业结构从低级形态向高级形态转变的过程或趋势。产业结构升级的主要原因是技术进步和比较优势的变化,技术水平低、劳动力资源和自然资源比较丰富的国家,其产业结构必然处于较低层次上,但随着技术进步和经济发展,要求对产业结构进行调整,并在条件成熟的情况下,实现产业结构升级。

产业结构同经济发展相对应而不断变动,在产业高度方面不断由低级向较高级演进,在产业结构横向,联系方面不断由简单化向复杂化演进,这两方面的演进不断推动产业结构向合理化方向发展。为促进一个地区的产业结构升级,常常会有一些相应的产业结构调整政策。产业结构调整政策就是对因产业结构升级转换而陷于困境的产业进行结构性调整的产业政策,也有学者称之为产业结构调整援助政策。

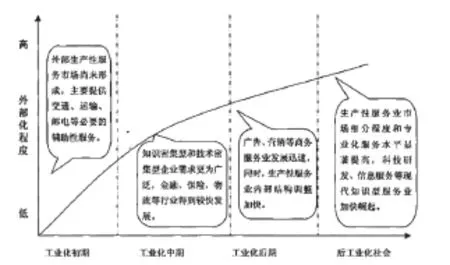

(3)产业发展阶段理论

生产性服务业作为现代经济发展水平的一个重要标志产业,是经济发展阶段的产物。国际经验表明,制造业发展到一定阶段后,其附加值和市场竞争力的提升,更多靠生产性服务业支撑。制造业对服务业有着越来越大的需求。伴随着制造业的“服务化”,生产性服务得以迅速发展。

在后工业化社会,高技术产业成为主要的支撑产业,经济由制造业经济转向服务业经济,服务经济全面发展并日趋成熟,生产性服务业成为经济发展的主导,逐步向服务化社会迈进。这一时期,金融保险、商务服务等行业得到进一步的发展,科技研发、信息服务、教育培训等现代知识型服务业加快崛起为主流业态,而且发展前景广阔、潜力巨大(图3)。

图3 不同经济发展阶段的生产性服务业Fig.3 Producer services in different economic development phase

2 生产性服务业发展对规划土地管理优化的客观要求

全球生产性服务业发展迅速,占据了世界经济的主导地位。主要发达国家以通信、金融、物流、专业服务等为主的生产性服务业已占全部服务业的50%。在此发展过程中,许多国家制定了较为完善的生产性服务业相关法律法规体系,以鼓励并促进生产性服务业的健康有序发展。但从国内情况看,生产性服务业发展与规划土地管理制度间还存在着一定矛盾。

2.1 生产性服务业发展用地的二元性与现行用地分类标准的矛盾

生产性服务业用地的二元性,是指生产性服务业用地性质介于第二产业与第三产业之间。表现为土地与房屋外在载体上的二元性,既可以类似第二产业,如以货物运输、仓储等普通的厂房或仓库等形式存在,也可以类似服务业,如依托普通办公楼宇,进行设计创意服务、科技研发服务等。也会表现为和二、三产业用地的交叉,如和制造企业同处一个工业园区,或与普通服务业同处一幢办公楼等。生产性服务业用地性质的二元性缘于生产性服务业本身的交叉性,生产性服务业向前延伸可成为工业,向后延伸可成为普通的服务业或商业。

生产性服务业用地性质的二元性,要求有与之相适应的土地类别,不能简单地适用工业、商业等用地分类来明确生产性服务性供地方式、供地价格以及规划布局要求等。目前的主要问题是用地类别中缺乏生产性服务业用地分类。土地利用分类将工业用地作为工矿仓储用地的二级分类,主要指工业生产及直接为生产服务的附属设施用地,不包括独立的生产性服务业。因此,在生产性服务业用地的规划土地管理中,对于研发设计中心、地区总部、信息技术服务企业等新型产业用地,一方面,在规划编制层面难以确定具体用地性质,另一方面,在土地管理上难以确定具体土地用途,从而带来规划布局、开发强度、出让方式、地价确定、实施管理等方面的难题。

2.2 生产性服务业布局的特殊性与规划总体布局的矛盾

生产性服务业布局的特殊性,表现在既有集聚性,又有分散性和动态调整性。既可以采用类似工业园区的发展模式,形成独立的产业园区或企业群,也可以采用CBD的办公楼宇的发展模式,分散到其它办公楼及商业用房中,或融合到工业园区中。这种特殊性是由于其是为生产活动服务为主的,其产业布局必须与服务对象的布局相适应。在与服务对象的关系上,有的需要靠近工业区,有的需要靠近商业中心,有的需要与现有工业区融合等。

生产性服务业布局的特殊性,要求在规划布局时,不仅考虑生产性服务业本身的发展,还必须依据生产性服务业服务对象的布局特征进行规划,将生产性服务业与制造业协调布局。在规划的布局上,既要考虑生产性服务业园区的规划布局,从整体上考虑园区的点如何分布,又要考虑在园区内部,不同类型的生产性服务业如何布局,结构如何安排。目前存在的主要问题,一是缺乏规划编制的协调机制。由于生产性服务业产业发展规划编制滞后,生产性服务业产业发展规划与其所服务的工业规划相脱节,还没有形成根据工业规划布局确定生产性服务业规划布局的机制。因此,针对生产性服务业的土地使用规划编制常常缺乏依据,难以充分发展规划引导的作用。二是现有生产性服务业集中度不够,从生产性服务业的总体布局上看,实际上还比较分散,特别是由于不同区域为招商引资,导致在生产性服务业发展过程中存在低水平重复建设、过度竞争的现象,高度的产业同构和重复建设容易造成整个产业布局缺乏层次性和互补性,造成土地资源浪费。三是布局上还没有适应生产性服务业自身的发展规律,产业布局与空间布局对接不够。上海前几年认定的20余家生产性服务业功能区,多数是从地域规划角度吸引了相关优质产业资源的集中,但有些园区没能与本区域的相关产业匹配,缺乏具有可操作性的区域产业导向。

2.3 生产性服务业种类的多样性与规划土地分类管理的矛盾

生产性服务业涉及的行业面广,与制造业、服务业交叉多,呈现多样性的特征。上海目前将生产性服务业界定为12个类别,涉及33个行业大类、90个行业中类和141个行业小类。其种类多,依托的土地与房屋载体多样化,包括工业园区、生产性服务业产业园区、一般商业办公区、改造后老旧厂房等,基本涵盖了除住房外的所有房屋。

生产性服务业的多样性,要求探索实施规划土地的分类管理模式,实施差别化的支持政策。目前存在的主要问题,是生产性服务业门类不统一,用地要求多样化,难以制定统一的政策,而对需要重点支持的企业又缺乏可细化的差别化产业用地政策。实践操作中,要么采用工业用地,要么采用商业用地等管理模式,产业性质与用地性质不能匹配,缺乏管理的依据。供地方式较单一,供地价格难以把握,难以实施差别化的土地与规划政策。主要原因,一方面国家有严格的土地管理法律和政策,另一方面受土地分类的制约,生产性服务业属于新兴产业,介于工业用地和商业用地之间的一种新的用地类型,用地性质难确定。

3 优化规划土地管理、推动生产性服务业发展的对策建议

3.1 创新用地分类标准,明确用地类别

为了适应产业转型升级的要求,建议结合《城乡用地分类与规划建设用地标准》和《全国土地利用现状分类标准》,修订相关城市用地分类标准。在保持国家用地分类标准相对不变的前提下,在规划用地分类中增加研发总部类用地,将研发设计、地区总部、信息技术服务等新型产业用地作为一类。这一做法的好处是,将生产性服务业中需要重点支持的门类单列,适应差别化土地政策的要求,而对于一般支持的生产性服务可参照普通服务业的相关用地政策执行,而不是对生产性服务业用地管理一刀切。或者,建议在“工业用地”中增加“工业研发用地”类别。工业研发用地为各类产品及其技术的研发、中试等用地。这是借鉴香港用地中工业用途类别下的“研究所、设计及发展中心”用途,这一做法同样可起到支持重点生产性服务业的作用,又可和现有土地分类有效对接,可以较好地适应生产性服务业发展对用地管理的客观需求。

3.2 强化规划引领,优化空间布局

在总体布局规划编制上,强调集中、科学布局。生产性服务业规划布局的编制,建议按城市总体规划和土地利用总体规划,根据区位条件、产业发展基础等,由生产性服务业管理部门牵头,首先做好生产性服务业发展规划布局,如做好城市生产性服务业功能区布局,尤其要积极推动现状工业用地转型发展生产性服务业,整合空间资源和发展要素,构建层级结构分明、功能完整突出、二三产业融合发展,点、线、面有机结合的生产性服务业空间发展格局。在控详规划编制中,建议适应生产性服务业集聚发展和产业对接的需要,编制好生产性服务业园区的控制性规划,尤其要强调土地资源复合利用,增加用地的兼容性。如借鉴英国开发控制管理经验,规划编制应由终极蓝图转向综合性的引导预控,提高规划的动态统筹能力。

3.3 实施差别化土地政策,加大支持力度

在生产性服务业用地供应中,建议实施差别化土地政策,切实提高土地节约集约利用水平,促进产业结构调整、布局优化和转型发展。一是创新新增用地政策。重点在供地方式、地价设定、出让年限等管理政策上取得突破。在供地方式上,对属于依法应当出让的土地,研究是否可以缩短出让年限,或采取租赁方式供应,以降低生产性服务业发展的风险和运行成本。在地价设定上,建议实行差别化定价,区别具体的生产性服业项目,实行土地合理定价。在出让年限上,按照不超过最高出让年限50年设定,也可以根据产业周期,采取弹性出让年期,出让年限可分别设定为10年、20年、30年、40年、50年等。二是破解存量用地政策难点。对于原划拨土地上转型发展的生产性服务业,在不改变受让人的情况下,建议探索补地价的方式,转变土地用途。对重点发展的生产性服务业,建议对土地转型实施土地出让金优惠,如用地性质调整为研发总部类的,土地出让金按照研发总部类用地与普通工业用地评估价差额的一定比例补缴。对于重点支持类生产性服务业,在周边配套和相关规划许可的情况下,建议可突破容积率限制。

3.4 规范用地行为,加强后期管理

为了规范研发总部类用地的使用管理,确保生产性服务业项目发展,避免工业地产炒作,按照“鼓励转型、强调自用、绩效评估、限制转让”的原则,建议严格设定研发总部类用地的监督管理政策。重点加强出让合同管理与房地产登记管理的相互协调。一是除园区开发主体(特指全资国有开发主体)投资建设外,项目类的土地不得分宗转让,房屋不得分幢、分层、分套转让,受让方出资比例结构、项目公司股权结构不得变更。二是土地房屋整体转让,需经土地管理部门审核同意。三是房屋出租的,须经园区开发主体审核同意,或由园区开发主体统一出租管理。四是建立产业绩效评估制度。按照预先设定的前置条件,如产业类型、投资强度、销售产出率、税收产出率等指标和履约条款,进行分阶段评估。未通过评估的,如需整体转让土地房屋,只能转让给园区开发主体。重点分析不同生产性服务业功能区的土地集约、节约使用指标,在些基础上,进行一步研究综合的、有针对性的生产性服务业功能区土地利用效率评价指标。

References)

[1] 高运胜. 生产性服务业集聚动因,模式与演化[J]. 国际商务研究, 2013,34(5):16-26. Gao Y S. Producer services agglomeration motivation, pattern and evolution[J]. International Business Research, 2013,34(5):16-26.

[2] 邱灵. 大都市生产性服务业空间集聚[J]. 经济学家,2014,(5):97-104. Qiu L. Producer services spatial agglomeration in metropolis[J]. Economist, 2014,(5):97-104.

[3] 过晓颖. 生产性服务业的空间集聚与创新发展研究[D]. 南开大学,2011. Guo X Y. Spatial agglomeration and innovation pattern research of producer services[D]. Tianjin: Nankai University, 2011.

[4] 罗海平. 优化开发区域生产性服务业集聚研究[D]. 武汉理工大学博士学位论文,2013. Luo H P. Producer services agglomeration in development zone optimization research[D]. Doctoral dissertation, Wuhan University of Technology, 2013.

[5] 刘斌. 上海生产性服务业集聚区发展对策研究[J]. 华东经济管理,2012,26(1):1-3. Liu B. Development countermeasure research of producer services agglomeration zone in Shanghai[J]. East China Economic Management, 2012,26(1):1-3.

[6] 范华. 企业生命周期及其土地弹性出让年期研究[J]. 上海国土资源,2014,35(2):62-65,69. Fan H. The industrial corporate lifecycle and flexible periods of land transfer[J]. Shanghai Land & Resources, 2014,35(2):62-65,69.

[7] 印晓晴. 产业发展和土地规划的融合研究[J]. 上海国土资源, 2016,37(3):5-9. Yin X Q. Fusion research of industrial development and land planning[J]. Shanghai Land & Resources, 2016,37(3):5-9.

Interactions between producer services development and optimizing land management

PAN De-Bei

(Shanghai Institute of Geological Survey, Shanghai 200072, China)

Producer services have become one of the key developmental industries in developed countries and an important component of the modern service industry. Producer services, including telecommunication, fnance, logistics, and professional services make up 50% of the service industry in most developed countries. However, producer services in China are still in an early stage of development: conficts exist between domestic producer services and land management regulations. The development of producer services requires intensive use of land and optimal land management planning. Therefore, research in the interaction between the two needs to be conducted in order to deepen the development of producer services and optimizing land management planning. This has important practical significance in promoting economic and social development.

producer services; planning and land management; economical intensive use of land; land classification; planning layout

F292

A

2095-1329(2016)04-0043-04

10.3969/j.issn.2095-1329.2016.04.012

2016-10-27

2016-11-30

潘德蓓(1968-),女,工程师,主要从事房地产开发经营与行政管理.

电子邮箱: 1443853936@qq.com

联系电话: 021-56616650