工程项目管理信息化

——国际工程项目风险管理必由之路

曾继红

(云南省建设投资控股集团有限公司,昆明 650501)

工程项目管理信息化

——国际工程项目风险管理必由之路

曾继红

(云南省建设投资控股集团有限公司,昆明 650501)

近期,住建部发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,充分发挥信息化在建筑业发展中的支撑和引领作用,落实国家大数据战略、互联网+行动等相关要求,大力推进建筑业信息化。形成一批在信息化上具有较强创新能力、达到国际先进水平的信息化建筑企业,塑造工业化、绿色化、智能化新型建筑业态。建筑业的信息化,必将以项目信息化为基础。没有项目管理的信息,就没有建筑业的信息。没有项目管理的信息,就没有项目管理的现代化。没有项目管理的信息化,就没有项目管理的国际化。没有项目管理的国际化,就没有建筑企业的国际化。本文从除了政治和战争等不可抗力的风险因素外,论述了信息化技术的充分运用是国际工程项目进行风险管理的利器之一。

项目管理; 信息化; 国际化; 建筑业; 现代化

【DOI】 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2016.06.15

1 我国建筑市场及参与国际建筑市场竞争概况

近年来,随着我国建筑行业的快速发展,2015年建筑业总产值达到18万亿元,总的特点是行业增速大大减缓,行业监管力度加强,行业兼并重组趋势明显,行业企业生存维艰,国内市场竞争白热化,项目体量越来越大,技术越来越复杂,对企业的整体实力要求越来越高,同行业出现一大批具有国际竞争能力的综合性大型建筑企业集团,业务不仅遍布国内,还走出国门,在全球建筑市场参与竞争,可以预计,未来我国的建筑市场增速持续放缓的态势将维持相当一段时期,国内建筑行业僧多粥少的局面将是行业新常态,而有实力的建筑企业走出国门,攻占全球建筑市场将是成为新的行业趋势。

我国建筑企业在国际建筑市场不断跑马圈地,企业实力不断提升,企业的竞争力不断增强,但是在这种背景下,我们也要看到,我国建筑企业走出国门,参与国际建筑市场的竞争,面临的风险也是巨大的,我国的大型建筑企业集团尤其是央企,通过多种方式参与国际市场的竞争,但更多的是带有一定的政府援助性质,或者是投融建一体化的运作模式,在这个过程,也交了不少学费,很多几亿、几十亿甚至上百亿的项目,盈利的少,亏损的多,如中铁在利比亚的上百亿的亏损,纠其原因,除了政府政策风险,战争风险等不可抗力的因素外,项目管理模式与管理方式的不足也是亏损的重要原因之一。如何建立适应国际项目管理的模式对每一个有志于走出去、走向国际市场竞争的建筑企业必须面临和解决的一道不可逾越的障碍。

2 建立基于国际工程项目管理模式特点的信息化风险管理体系是必然

国外工程项目管理起源于上世纪50年代,相比国内而言,起步早,模式成熟,工程项目管理的方式主要有:1)DBB模式(设计一招标一建造),是由业主委托建筑师或咨询工程师进行前期各项工作,再项目评估立项、设计、施工招标、项目施工;2)DB模式(设计——建造),业主同咨询公司确定项目框架和原则,业主通过招标选定设计建造总承包商负责项目的设计与施工;3)CM模式,采用“快速路径法”的生产组织方式,设计与施工尽早结合,减少设计变更,更加有利于施工;4)PM模式,是指工程项目管理企业按照合同约定进行项目管理根据承担责任大小,分为全权或协调或综合,同业主在合同中约定责任与权利大小;5)EPC,是由项目管理机构负总责,业主一般不参与管理,全权委托项目管理机构完成,项目管理机构负责项目的具体实施,包括质量控制、合同管理、费用控制、进度跟踪、组织协调等,政府的监管职能主要集中在检查工程项目是否符合城市规划规定、消防要求、环境保护以及施工保护设施能否保证施工人员的安全要求等,所有这些项目管理活动以FIDIC合同条款的形式加以约定。①

综合来看,无论是那种模式,国外项目管理以业主、专业的项目管理机构、专业的项目实施机构和政府四方为主体的项目管理圈,形成了良好的项目管理体制与机制,如规模的项目管理手册,程序文件,各类标准与规定等,同时辅之以项目管理数据库,先进的计算机系统和网络系统应用,集成化的项目管理软件等。主要特点是综合管理为主,专业为支撑。

而我国工程项目管理同国外比,主要区别在于我国建筑行业实施专业化施工、专业化管理、综合管理为辅模式,所以我国建筑产业链形成业主、勘察、设计、施工、监理五方主体为实施,辅之以政府监督的模式,鲜有真正意义上工程总承包模式。这就形成了我国建筑行业的走向国际建筑市场三大短板:1)业主、勘察、设计、施工、监理等工程项目主体建立相对应的组织机构和项目管理体系,除少数国际性工程公司外,很少有单位设立工程项目总承包的组织机构,或仅设工程总承包部,在组织体系、服务功能、技术支撑、人才配置等方面无法有效满足工程总承包的要求,这对走出去的建筑企业来讲,是最大的短板;2)传统的建筑企业,位于产业链低端,给人以大老粗的感觉,施工方法传统、以劳务队伍为主,技术含量低,附加值低,尽管多数设计、施工、监理建立系统的项目管理工作手册和工作程序,但项目管理方法和手段较落后,缺乏先进的工程项目管理系统;3)企业高素质人才严重不足,尤其是缺乏高素质的且能按照国际通行项目管理模式、程序、标准进行项目管理的人才,缺乏能进行进度、质量、费用、材料、安全五大控制的复合型既懂国内项目又懂国际项目管理还懂信息化的高级项目管理人才⑨。

因此,我们需要在现有项目管理模式、项目管理基础、项目管理经验的基础上,充分运用信息化技术,强化BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力,基于互联网+的思路,实现建筑业数字化、网络化、智能化、国际化。我们需要通过企业项目信息化建设,打造企业建筑企业风险管理的基础平台,识别风险、防范风险,提升实力水平:

(1)强化项目风险识别能力,项目信息化水平提升,防范工程项目管理某一阶段的项目局部风险。

工程项目管理从勘察、设计、采购、施工、监督等分为几个阶段,经过多年的发展,各自建立自己的风险防范体系,但总体来讲,一是缺乏对工程项目建设过程中风险的系统研究和分析,目前国内优秀的建筑企业都已建立相应的风险防范体系,但如何在此基础上统筹建立适合国际行业的、先进的、着眼于未来的项目管理信息化系统,固化优秀的管理经验和管理行为,这是众多建筑企业所缺失的,造成的后果是按着葫芦画起了瓢。二是缺乏对项目管理信息化正确的认识,传统企业工程项目基本是独立运作,尽管有部份的企业已建立项目管理系统,项目信息已进系统,已迈出通过信息化管理项目的步伐,但普遍存在项目信息滞后、信息不全、信息不实、信息为资质过关等现象,存在目前的管理手段对项目动态信息掌握数量不够、时效性差,对各项目的经营、进度、质量、安全控制仅靠月度、年度的报表及次数不多的突击、巡回检查,管理难度很大,对提高企业经济效益,防止恶性事件发生缺乏预见性和控制手段⑧,如何在通过新的信息技术手段,实现项目信息的全面的、真实的、及时的收集、整理、分析与处理,这是已开展项目信息化建设和将要开展项目信息化建设的企业所面临共同问题,因此,基于国际项目现场的管理实际,为保障施工现场的工作便宜性和安全性考虑,为了实现项目与企业互联互通,畅通信息渠道,需要创新的、综合运用称动终端等新技术来实时掌握一线项目实际情况,及时处理问题防范风险提高效益②。

(2)建立基于项目门户的多方协同的项目管理系统,以业主合同管理为核心,如图1利用互联网建立业主——设计——施工等多方协同管理平台,防范工程项目管理整个链条的系统风险。

图1 网络拓扑图

建筑企业走出去,尽管可以派驻相应的管理机构或项目实施机构,但对集团而言如何形成真正的整体,集团总部如何在第一时间知晓项目现场动态,第一时间为项目实施的重点难点提供支撑,项目现场的各种信息如何第一时间传到集团总部,以便集团总部高效快速决策,目前先进的信息技术为实现这些功能提供了可能。传统国内建筑企业可以从专业的角度通过利用计算机、通信和网络为核心的现代信息技术,进行有效整合,提高企业运行和资源利用、特别是信息资源深入广泛利用的效率,进而提高企业核心能力⑦。

而走出去的总承包企业则要适应国际工程项目管理的需要,就同国内专业企业建设信息化完全不同,不仅需要的是精深的专业能力与配合协同能力,在信息化建设上总包企业更强调综合协调,全面掌控,整体推进,重心不同,信息化的建设也强调综合性,投资也强调综合性投资,需要建设全套的基础设施和软件设施,配备全面的IT 开发和管理人员。如图1所示,通过业务信息化建设能够提高项目管理效率,节省工期,减少工程成本,缩短项目管理的空间距离。通过信息化管理,例如基于BIM的项目管理系统建设,系统概况如图2所示。

可以随时获得项目的各种信息,及时获得发生的变化适时监控,实现项目全过程管理的信息化、自动化,有利于提高项目的管理效率,减少返工,缩短工期,降低了工程成本。据权威调查结果显示,此举可以节约15~30%的项目成本⑥。如图3所示,基于BIM的项目风险管理云平台,通过信息化建设,能够帮助精简管理机构,降低管理成本,提高企业的经济效益。国内部分施工企业管理规章形同虚设,业务流程混乱,企业内部沟通不畅,机构不断膨胀,业务节点重复重叠,相互推诿扯皮,累积的信息重复、冗余数据多,采集优化起来困难,很难形成支撑决策和管理的有效依据,材料管理账目、人力资源、成本测算、安全管理、招投标管理、设备管理、项目风险管理等主要信息数据不清,管理成本升高,大量的管理行为都是在低效高耗,企业的核心竞争力下降。

图2 基于BIM的项目风险管理系统平台

图3 基于BIM的项目风险管理云平台

所需的项目管理系统的主要功能要能满足项目管理职能的基本要求,而且为项目参与方提供个性化项目信息的单一入口,可以满足项目多方进行信息交流、协同工作、实时传送和共享数据信息等功能,最终形成一个高效率信息交流和共同工作的信息平台及网络虚拟环境(图4)。

图4 信息平台及网络环境

全球各地分支机构的项目信息和管理数据可以准确快捷地传递回管理总部,实现了对异地项目的零距离控制,无纸化办公和业务往来电子化,加强了企业管理信息的集成化。公司决策层能在第一时间可以浏览到各项业务进展和公司最新动态,改变原有办公模式,减少了文山会海④。各类企业信息数据库使得协调工作变得简单、及时,并促进企业资源配置不断优化。信息技术与管理的有机结合,实现了企业业务流程重组,促进了员工素质的提高,改变粗放管理为精细管理,管理机构及其人员按照规范的业务流程和流程节点设置,企业管理成本自然就会从各个方面均大大降低,最终体现为企业经济效益的提高。从而最终适应国际工程项目管理的需要,进而开展各种风险管理,实现项目可控③。

图5 项目风险信息化系统总架构

(3)分区域分类型建立项目实施数据库实行国际工程项目实施数据还原,建立分区域分类型项目实施数据标杆,实现国际工程项目风险有效预警。

随着现代信息技术和网络技术得到了快速发展,并且在工程建设领域中得到了广泛的应用。该阶段出现了以项目控制论、项目全生命周期集成管理理论、协同管理理论、项目远程控制理论、互联网电子商务等管理理论和思想为理论支撑的项目管理信息系统的建设。这个阶段的软件主要是互联网+的形式出现,互联网+大型服务器,互联网+云计算,互联网+大数据库等,而对于众多的建筑企业来讲,优秀的建筑企业的信息化技术运用水平也仅限于碎片化的运用,根本谈不上数据综合运用,更谈不上数据的积累⑤。

因此迫切需要走出去的建筑企业构建基于工程项目协同管理平台的、综合运用先进信息的技术的项目管理系统,这不仅是工程项目管理信息化未来发展的趋势,也是每一个走出去的、长期扎根于国际工程建设市场的建筑企业开展市场竞争提升企业竞争力的利器,更是企业进行国际工程项目风险管理的基础。

3 风险信息管理系统规划

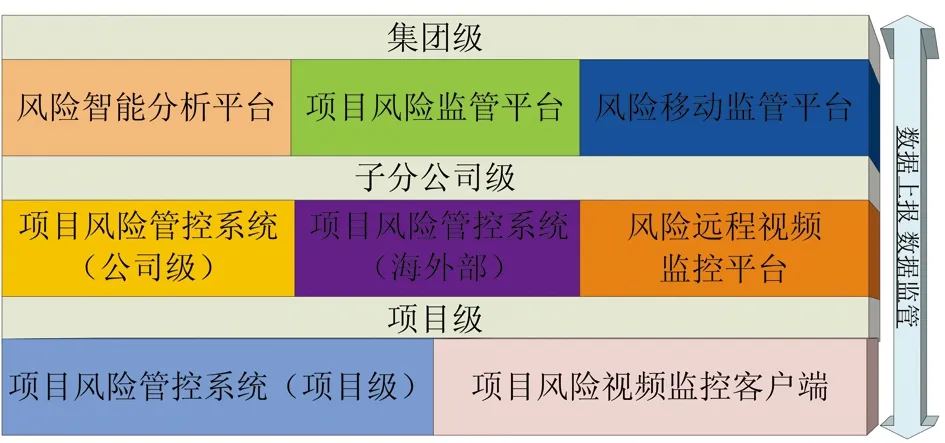

(1)国际工程项目风险信息化系统总体规划如图5。

(2)企业内部风险管理信息化架构如图6。

图6 风险管理信息化架构

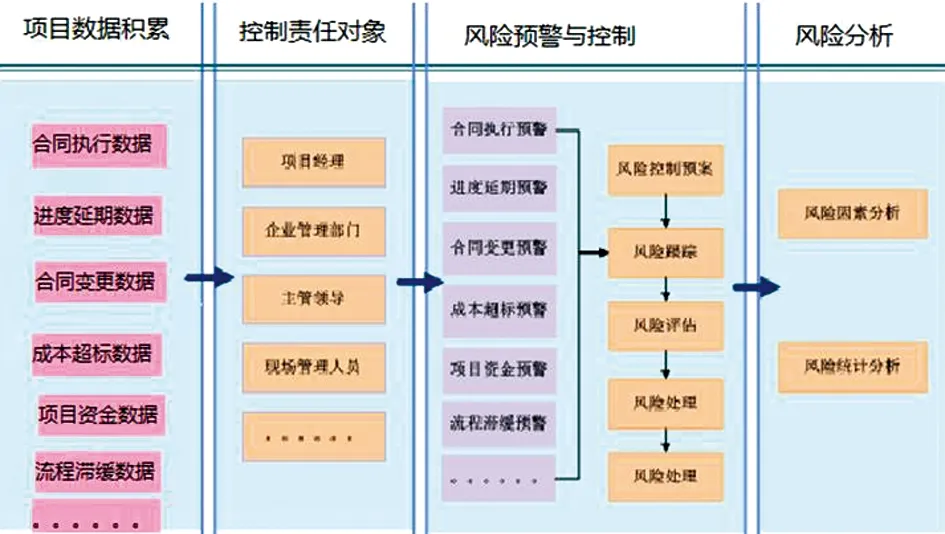

(3)积累国际工程项目实施数据,实现风险控制基础素材,为开展风险控制打下基础,如图7形成风险管理的管理体系。

图7 风险管理平台

综上所述,在面对全球经济一体化的今天,我国的建筑企业在参与全球建筑市场竞争时,对国外工程项目的风险管理将是一个不可回避的核心命题,而项目管理信息化建设做为一个有力抓手和管控手段,将是企业进行国际工程项目管理的关键一环,从目前来看,无论是我国建筑业发展的阶段,还是我国建筑企业发展阶段,还是信息技术发展阶段,我们建筑企业已具备了进行项目综合信息化建设的基础与条件,通过研究、整合、系统的建设适应于国际工程项目的项目管理信息化系统,对于每一个走出去建筑企业显得尤为重要。

[1] 李细坤. 国内外项目管理比较研究[J].企业家天地:下旬刊, 2007(4): 30-32.

[2] 万琦. 国际工程项目风险管理研究[D].南昌大学, 2014.

[3] 刘强, 江涌鑫.国际工程项目风险管理框架与案例分析[J].项目管理技术, 2009, 12: 59-64.

[4] 袁经勇. 国内外项目管理现状及发展趋势[J].化工建设工程, 2001, 23(3): 8-9.

[5] 王守清. 国际工程项目风险管理案例分析[J].施工企业管理, 2008, 2: 19-21.

[6] 莫启文. 析国际工程承包的风险分析与评价方法[J].中外建筑, 2006(3): 76-78.

[7] 杨宝君. 国际工程项目风险管理应研究的几个问题[J].技术经济, 2003(12): 47-48.

[8] 曹廷伟. 国际工程项目风险管理和控制[D].西南交通大学, 2012.

[9] 王小振. 国际工程项目风险管理浅析[J].价值工程, 2013, 32(35): 100-101.

Engineering Project Management Informatization ——The Only Way which must be Passed for International Project Risk Control Management

Zeng Jihong

(YunnanConstructionandInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd.,Kunming650501,China)

The newly released

Project Management; Informatization; Internationalization;Construction Industry

住房和城乡建设部科技计划项目“海外施工项目风险管理平台应用示范”(编号:2015-S5-007);国家科技支撑计划课题“建筑行业设计服务共性技术集成平台研究与应用”(2014BAH25F03) 【作者简介】 曾继红(1969-),女,硕士,高级经济师,英国皇家建造师,测量师,云南省建设投资控股集团有限公司企管部主任。主要从事建筑工程经济管控、信息化管理工作,具有十余年海外工程实施经济与信息化风险管控经验。

F406.14;F407.9

A

1674-7461(2016)06-0079-05