丰满的智库可贵的启迪

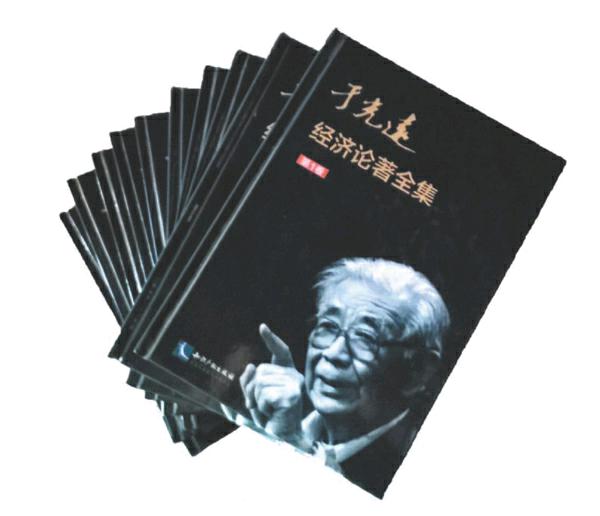

事业的成就、经济的发展和社会的进步,都不仅需要知识和技术,而且更需要智慧。智慧既是创新的结果,又是创新的源泉。用智慧可以创新理念、创新谋略、创新对策。我国著名经济学家于光远同志就是中国当代一位智慧达人。可惜他于2013年9月23日已经永远地离开了我们。他的离世是学术界和社会的一大损失,但他给我们留下了饱含智慧的大量论著,这是一笔宝贵的精神财富。不久前,他的弟子刘世定教授、他的秘书胡冀燕同志和他的女儿于小东教授整理出他70多年来从事经济研究的成果,编篡成《于光远经济论著全集》(以下简称《全集》)。这部《全集》内含8本专著和小册子、1300多篇文章,合计多万言,共分22卷,由知识产权出版社正式出版发行。这是我国学术界特别是经济学界的一件大事和喜事。

于光远这个名字,在当代中国学术界是人所共知的。他是参加过“一二九”抗日救亡运动的青年先锋,他是1937年3月加入中国共产党、追求人类解放的坚定革命者,他是新中国自然科学和社会科学工作的积极组织者,他还是当代中国体制改革中思想理论界的一个重要代表人物。

于老是个百科全书式的学者。他不仅是一位著名的经济学家,而且是一位资深的哲学家。此外,他对政治学、社会学、教育学和国学等都有所涉猎,而他读大学时是专攻物理学的。从《全集》中,我们可以看到,即使在经济学领域他也是海纳百川,不仅研究作为理论经济学的政治经济学和生产力经济学,而且对农业经济学、工业经济学、商业经济学、区域经济学、技术经济学、生态经济学等,他都有独到的见地。同时,我们还可以看到,于老在经济学方面的贡献,不仅表现在他对经济学的理论研究和学科建设做了巨大努力,更重要的是他运用经济学的理论为经济发展的实践提出了许多具有可行性的谋略和对策,奉献了自己的才能和智慧,并受到社会各方的赞许。

《全集》全面展现了他在经济学领域的贡献,主要有以下几方面:

(一)抗日战争时期,他深入进行土地问题调查,为党制定农村政策提供了一定的依据。

《全集》第一卷收入了于老在1942年抗战的艰苦岁月里与其他两位同志深入陕北农村,在系统调查的基础上撰写的《绥德、米脂土地问题初步研究》的小册子。这是于老参与撰写和发表的第一本经济研究著作,当年他27岁。书中阐述了陕北农村的土地占有情况、土地租佃关系和变动趋势,从而为摸清农村阶级关系提供了依据。接着为了帮助干部和青年学生能够科学地进行调查研究,他还撰写了《调查研究》一书,也收录在《全集》第一卷中。这本书的内容属于经济统计学范畴。我在65年前首先读到的于老的著作正是这本书。

(二)新中国成立后,为创立和完善政治经济学社会主义部分进行了长期探索,为后人留下了大量可资借鉴的学术思想材料。

长期来,政治经济学社会主义部分在政治经济学学科中是个薄弱环节,而社会主义建设又急需它的指引,为此于老对政治经济学社会主义部分持续不懈地进行了深入探索。在《全集》第2-8卷中收录了他为建设和发展政治经济学社会主义部分而撰写的篇文章,共计285万字。其中包括对政治经济学社会主义部分研究对象与方法的探讨、对社会主义所有制、人与人关系和分配关系的研究,还有对社会主义经济体制、经济发展与经济管理的深度思考等。这些成果为今后政治经济学社会主义部分的学科建设提供了宝贵的研究基础。于老自己说过:“200多万字的《政治经济学社会主义部分探索》是我的主要经济学著作。”(《全集》第8卷第271页)

(三)党的十一届三中全会以后,为促进我国改革开放,于老做出了重要的理论贡献。

首先,他对我国当今的社会发展阶段做出了科学判断,认清社会发展阶段是改革的前提。上世纪80年代初,于老在理论界率先认定和系统阐述了社会主义初级阶段经济。他出版于1988年的《中国社会主义初级阶段的经济》一书就收录在《全集》第16卷中。同时,他较早提出我国社会经济应以市场经济为主体。在学术界于老最早指出:“说计划经济是社会主义的,市场经济是资本主义的说法是不妥当的。”他的《市场经济主体论札记》是在党的十四大召开之前出版的主张在中国建立社会主义市场经济体制的著作。这本书就收录在《全集》第18卷中。还有,值得注意的是,他较早提出发展混合所有制经济。早在1993年于老就提出:“我认为现在的国有企业中已有不少事实上已经实行混合所有制,将来混合所有制必然会发展。”(《全集》第7卷第271页)今天看来他20多年前提出的这一见解,是多有预见性啊。此外,他在破除所有制方面的“一大二公”、在经济政策上放开多种经济成分并存、以及鼓励民营经济发展等方面还撰写了大量文章。其中一部分编入他1985年出版的《论我国的经济体制改革》(见《全集》第14卷)。应该特别提出的是,早在1984年他曾写道:“在社会主义制度下,生产本身不是目的,劳动者及其家庭成员物质需要的满足、劳动者及其家庭成员的幸福才是目的。”(《全集》第13卷第304页)他竭力反对“为生产而生产”的误区。

(四)适应社会主义现代化建设的需要,于老创建、倡导和指导了一系列经济学新学科的建立和发展。

作为学者的于老并不留恋书斋,他非常愿意深入村镇、工矿、企业、学校第一线,也很愿意和基层干部、职工、农民、学生、学者交流,这就使得他的视野很宽广、思路很通达,对新鲜事物充满兴趣,对实践中产生的新需求十分敏感,这一切在他的头脑中就转化为建立和发展经济学新学科的思考和探究。由他创建、倡导和指导,建立与发展的经济学新学科在所多有,主要的有国土经济学、发展战略学、技术经济学、经济效益学、消费经济学、灾害经济学,还有休闲经济学。此外,他还提倡建立投机经济学、餐桌经济学、聪明学、债学、玩学、玩具学等等。这些新学科不见得最终都能达致规范和成熟,但它对于启发人们的思考、促进社会实践的发展是颇有裨益的。

同创建和指导发展一系列经济学新学科相关联,于老还提出了许多富有理论意义和实践意义的新概念和新观点。例如,他提出的“中观经济”理论(见《全集》第12卷笫107页),对于当前在新常态下为了稳增长而开拓新行业、新业态和新增长点,就非常有启发。他提出的“十字形大农业”(见《全集》第卷第126页),对于加强农业产业化发展和推动农村产业融合就很有指导意义。他竭力倡导的休闲业,就可以同当前大力推进的养老产业同时并举。他提出的“王牌工业”概念(见《全集》第13卷第197页),对于培育支柱产业、实施品牌战略和打造新的经济增长点都是大有借鉴意义的。他提出的“运用现代科学的‘穷办法”(见《全集》第,13卷第3页)来促进农村发展,投入少、见效快,对服务于当前提出和实施的“精准扶贫”就颇有启迪。

《全集》不仅显示出于老在经济学方面对社会所做的一系列重要贡献,而且还向我们传递了于老的人生理念和处世精神。于老常说他坚持“服务万岁”、“创造(新)万岁”、“为人民事业,生无所息”。为了践行自己的格言,他还请人刻了两枚印章,一枚是“服务万岁”,另一枚是“创造万岁”。他说,要为服务而创新,以创新保服务。实际上他的经济研究也就是在创新与服务的循环中开展的。我们在《全集》中可以很清楚地感受到他的这种精神和理念。“服务”和“创新”就是他的全部生命的写照。

《全集》收录的文章中有很多并不是在书斋里完成的,也不是为理论的推演而动笔的,许多都是他在基层的实地考察中,针对实际需要,为当地提供服务而写作的。例如,收在《全集》16卷里的《蚕粪和桑叶筋也是很好的饲料来源》一文,就是于老1983年月2日写给浙江诸暨县委领导者的一封信,内容是为把他离开诸暨后到达江苏海安县考察时得到的有关信息及时转告给诸暨而写的。他写这封信时已经68岁了。书中类似的案例还很多。于老是公认的“工作狂”。正像他自我表明的:“无时不思、无日不写”。他随身带着纸笔,为了留下底稿,他还经常携带复写纸写文章。到了晚年,腿脚不灵,为了深入基层,他成年“坐轮椅走天下”。但是这还不够,他还要设法利用一切可以利用的时间多思多写。例如,收入在《全集》第19卷的《胜败乃兵家常事》一文,就是他1994年月14日在北京飞往广州的飞机上撰写的。当时他已79岁。又如,收入《全集》22卷中的《企业文化问题的进一步思索》一文,是他1997年出席东亚企业文化研讨会时坐在主席台上撰写的,当年他已82岁。

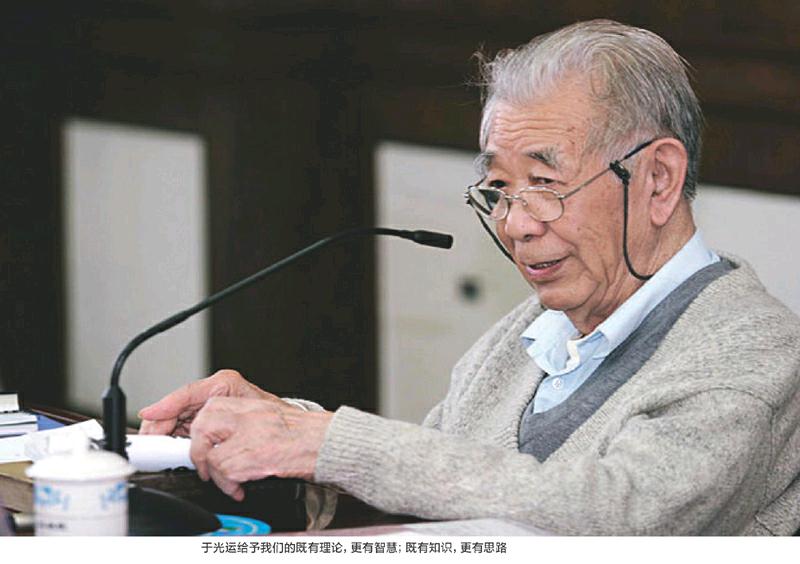

综上可见,《于光运经济论著全集》的确是一个丰满的宝库,认真研读可以得到宝贵的启迪。作者给予我们的既有理论,更有智慧;既有知识,更有思路。他处处给人以启迪、给人以新的思维、给人以希望的光芒。但是,一贯以来于老发表的演讲、撰写的文章、辐射的智慧并不是无缰之马,随心所欲,而都以马克思主义的立场、观点、方法为准绳,以为人民服务为目的。他常说:“我宣称自己是一个不悔的马克思主义者。”(见《全集》第18卷第151页)这一立场是更为宝贵的。这也正是他“生无所息”的动力所在。可见,我们阅读于老的《全集》,既要学习他的理论,又要学习他的创新精神,更要学习他的马克思主义的基本立场。

李成勋 中国社会科学院经济研究所研究员