拾神记(上)

李秋实

题记:

传统于我们,总是似曾相识,又恍若隔世。如何才能朝花夕拾,找到回家的路?

泗水河畔

现在,已经度过公元纪年第贰仟零壹拾伍个年头了,情况依然没什么好转。

那一年,我独自一人来到泗水河畔,想要一探九鼎沦水的故里。泗水河在一片平静中,偶尔翻卷着浪花,看起来与周遭的大河并无什么分别。只是水土流失的缘故,让它看起来比以往更浑浊不堪。“即使溺水而亡,也不会选择这样一条河”—我独自思忖着。并没有一处想象中的石碑,上面镌刻着屈铁盘丝般的鸟虫文—“九鼎沦水处”。倒是岸边一处残破的石墙,上面还依稀可见用红色油漆书写的大字—“毛主席万岁”。

太阳一如既往白惨惨地照耀在河上,就如它在几千年前做到的一样,不曾改变。但那是一个伸手不见五指的暗夜。在没有人工照明的远古时代,月色是唯一的光源。但那一晚,就连月光也被乌云遮蔽了。九鼎,就像手足相连的同袍兄弟那样,手拉着手,心灰意冷地沉入水底。这或许是一个华夏传说,但更多带有普世神话的色彩。没有姑息,没有反转,只是宿命的悲剧。

我想,这些亖足而方沦落河底的鼎,经过几千年的冲刷与打磨,可能早已改变了形状(说不定,变成三足圆鼎也未可知:)。他们不再需要“不炊而自沸”展示超现实的魔力,因为对于死去的人来说,忍饥挨饿的苦楚已然终结,进入永久的殷实。他们也不再需要“不举而自藏”,因为死去是最终的归宿。至于投河自尽,也许还包含着隐匿的渴望,希望不被这世俗的气息所打扰,最终隐匿到静夜的深渊中去。

又也许,这些只是我的移情。

他们还没有真正死去,因为据说,“秦始皇之初见于彭城”。彭城,今江苏徐州。始皇帝“大发徒出之,不能得焉”。他们在临死前,还带着最后的希望想看一眼这个世界是否变得更好,但没办法,“太阳底下无新事”。这时的鼎才彻底万念俱灰,由鼎中窜出的白龙,一口咬断了绳索。自此,九鼎沦入河水,再也没有出现,直至今天。

公元纪年第贰仟零壹拾陆个年头已然开始。

饕餮

“你是一个贪吃鬼”

“哈哈……”

在锈迹斑斑的异次元时空中,又或者是尘封已久的古墓穴道中,再或者干脆是地裂天坑的桃花源中,你会听到这样的带着回音的童声笑语。

是的,我们都是贪吃鬼,谁也不许动和笑!

但,你是一个特别的贪吃鬼—

你是一个长着羊的身体的无眼男,眼睛却生在腋下,看东西时要抬起手臂方可。时而,你开心地大笑,一不小心露出尖尖的虎牙;时而,你抬起手臂,像搔痒一样,擦去眼角的泪;时而,你静若处子,偶尔发出婴儿般萌萌的叫声。但,“是食人”。

“你干嘛咬我?”

“对不起……可是……我很饿—啊呜”

身体被你吞下去,可头还露在外面。

我卡在你的喉咙处,进不去也出不来。你拼命要呼吸,但却没有余地。我只能眼睁睁地看着你—腋下瞪得大大的充血的双眼慢慢失去神采。你的身体像泄了气的皮囊,萎缩成个—“小”。我这才从你的口中挣脱而出,你的头不知为何(抑或因此)分裂成两半,化作两只夔龙,在云腾雷滚中—飞散。

—什么鬼?

北平

能不能一夜的雪,就能从北京变回北平?

如若雪霁初晴,会从永定,径正阳,径中华,再径天安、端、午,一眼望到太和门前汉白御路上的海中仙山。

太和门阙缓缓抬升,于此,积跬始坚,须仰视方可。

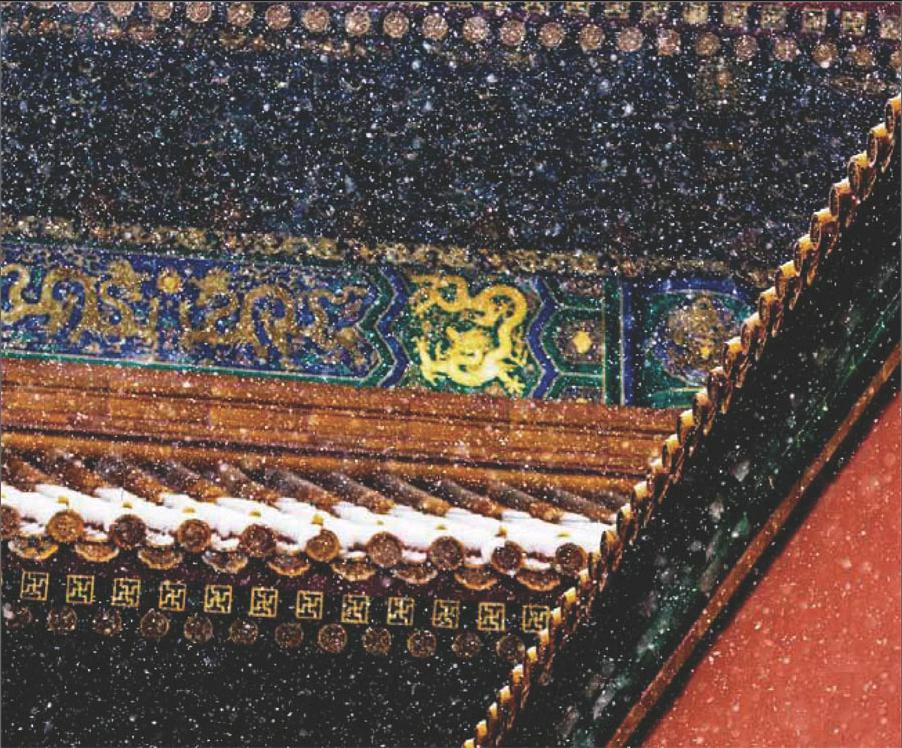

“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚斯飞”—和玺彩饰化作富丽的雉鸡当空振翅,尾搭螭首、借力蹲兽、攀上鸱吻,到达这前半中轴的中心极点—这金光灿灿的重檐庑殿。

停下来,在鸱吻的翘尾上歇歇脚,舒展舒展筋骨,梳理梳理羽毛。

别怕,这吻兽正张着大嘴,像狗儿咬着骨头一样,分分钟不敢松懈地吞着主脊,顶多挤眉弄眼地表达一下不满。

“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城”。—在你眼前,就是这“都市计划的无比杰作”。

你的脚下,就是这中线前半的极点。向南望—一座拦路的五重牌楼,一座宽阔的石桥,一幢三面布满密密麻麻箭窗的高峨歇山。他们仨算是为身后的正阳做了前卫!更不消说—在更南的南方,还有“林妹妹”一语成谶的永定,左右分列的天坛、先农,和要缓缓才能走完的那条长长的大街。

但前卫还只是序幕,“从正阳门楼到中华门,由中华门到天安门,一起一伏、一伏而又起”,还有每一间廊坊深埋着秘密的千步廊,在积满灰尘的故纸堆里,有着朱批钤印的帝国印记。

中间的御路与横贯东西的天街,一长一宽构成的“T”字型是“最大胆的空间的处理”。屏气凝神一步步走过千步御路,如同跨越帝国的万水千山,只能纵深体会帝国的威仪,心心念念那个即将朝觐的“王”。

只有在与天街那交汇的一点,才会在威仪之外加上另一层含义—帝国河清海晏的宽广胸怀。也只有这一点,才能纵览横观整个帝国门庭的全貌,纵指代“王”,横提携“民”,在天安前这一点交汇在一起。

小心!脚下的吻兽已经有些不安分了。虽然嘴巴还是结结实实地咬着,但鼻息里不时喷出冷气。

好吧,趁他爆发之前,赶快再看看北面—一幢幢宫殿渐次沉落,在“玄武”那里暂且收住,这个北方道君的化身无可遁形地显露出一丝玄色的寒意。

再往北,就是整个内城的中心点—那座四角方正三重檐的攒尖亭,他高耸于北平的天际之上,将“万春”之色涂抹在城内的每一处粉垣、每一片琉璃、每一掬倒影里。

更遑论—这“异峰突起”之后的地安、鼓、钟,以及对应南方的左右分列的安定、德胜—才将这口真气渐渐散开,归复尾声。

那一天,我打车去单位,偶然经过德胜箭楼。

这座“内九门”中唯一与正阳作伴的故旧,孤零零地矗立在冬日的寒风中,无奈地瞥望着周遭穿行的车流。我想这一刻,没有人注意到他,只有我。只是不知道他,是否也同样注意到了我。那一天,雾霾依然很重,甚至都渐渐隐匿了他的轮廓。出租车渐行渐远,他也很快消失在视野里。也许,他的魂灵就如同这海市蜃楼的北京,早在上个世纪五十年代就跟随他的袍兄胞弟土崩瓦解、灰飞烟灭了吧!

门(北平外一篇)

车离开二环,而车窗外的风景却没什么不同,也丝毫感觉不到从前的摸样。

于是,我开始假想,假想自己徒步走在颠簸的土路上,出德胜离帝都,路两旁杨柳依依,清风徐徐。

可是,刚刚离开,却又开始思念。

思念那一起一伏、一伏又一起,思念金黄的屋顶,高挑的飞檐,思念西单电报大楼前的双塔,一幢幢的牌楼,思念护城河里的五彩小鱼,思念远方若有若无的叫卖,思念玄武与朱雀,思念东至东海,西至西陲,以及那些—已经死去的门。

就像北京原本有三个名字:“京师—北平—北京”。

这死去的门原本也有三个名字:“大明—大清—中华”。

但要严格对应时间,大抵应该是这样—

“京师(大明、大清)—北平(中华)—北京( )”。

这座有着三重门阙单檐歇山的建筑,并不是依靠高大巍峨的门楼引起你的注意,他的外表朴素得甚至让人容易淡忘。但在他默不作声的眼前,曾变换过太多的风景,搬演过数不清的剧目。他只是,默不作声地坐在那里。紧闭的门扉预示了严肃—在棋盘街与千步廊之间—隔绝了皇城内的神秘、威仪与皇城外的喧嚣。

在荒草塚中,有野兔和仓鼠的陪伴,尚且有梦可以做;但最后身处车水马龙的交通枢纽,面对空旷得令人窒息的广场,淹没于热火朝天的群众浪潮,渐渐变得形单影只、左支右绌,即使身在故乡也会倍感孤单。就这样,躲过了朝代更迭的战火、外敌入侵的枪炮、自然灾害的侵袭,却没躲过和平时期的建设浪潮。

这曾经的“国门”,碎作齑粉,荡平了痕迹,又垒砌了新墙。

如同,“银锭桥再也望不见那西山”—雪霁初晴,再也望不见海中仙山。

二〇一六年一月十一日夜