旧金山的菊花是只在夏天开的

李抗抗

雾中的金门大桥。

在我的印象中,那是一座永远笼在凉雾中的城。

我住的地方在城市的西北角,临海的悬崖边。记得开车去找房子那天,海雾弥漫。细长的公路、绵延的沙滩隐现于大雾中,像在老照片里似的褪去了颜色。马路边,小小的二层楼房一座挨一座,有豆沙红的、蟹壳青的、烟灰的、草绿的,远看去像一溜暗淡的彩虹,近看却像挨挨挤挤的火柴盒,浮在雾的海上,使人世愈显得卑微迷惘。

这里是外里士满区,靠近金门公园。金门公园我曾去过数次,印象最深的是那里的菊花。

几年前的仲夏,我们应邀从南加州开车去旧金山参加朋友的婚礼。那是一次狼狈的旅行。因为走的多是山路,等开到的时候,旧车的刹车板竟因过度磨损着起火来。清晨,我拿着一张地图,徒步穿过小半个城市去找租车行。时值7月,靠海的外里士满区阴冷潮湿,路人都穿着毛衣甚至抓绒外套,而我穿着一条丝裙子,迷了路。每一阵挟着海雾的风吹来,我都冷得恨不得钻到地里去。后来曾听人说,马克·吐温有言曰:我所经历过的最冷的冬天,是旧金山市的夏季。这句话的出处虽然可疑,有附会之嫌,但真是再贴切不过了。走着走着,不觉已步入与城市相连的金门公园,只是我当时又冷又急,并没意识到。

忽然,一片明丽的姹紫嫣红跃入眼前:那是一个巨大的菊圃,几百株菊花恣意盛放。波斯菊、大丽菊、国菊、墨菊、绿菊、紫菊、金菊……有的花瓣纤长,如丝如爪;有的一簇簇的,像水晶玻璃球;有的绚丽雍容,如芍药牡丹。有我叫得出名字的,更多的则叫不出名字,甚至从未听说。这菊圃显是经过精心莳养,每一株花茎都被小竹棍扶持着,旁有木牌,注明品种和栽培年月。我流连良久,一时间忘了窘迫和寒冷——那样清艳的花海,就这样邂逅于路旁,简直像在做梦。

两年之后,我们搬家到了旧金山市。等到秋天,我专门抽时间去金门公园看菊花。然而,一株花也没有,满眼萧瑟的枝叶。我这才晓得,旧金山的菊花是只在夏天开的——开在这个城市冷于深秋的夏天。

搬到旧金山不久,我们兴冲冲去市中心逛街。快到的时候有些饿,我突然想吃越南菜,就用GPS搜到了两个街区之外的一家越南餐馆,于是驱车前往。

转过几个弯之后,便觉得有些不对。首先觉得,天空忽然逼仄起来,房屋也变得破败。渐渐地,路边浮现出成堆的垃圾,商店的门窗上凭空升起了铁栅栏。最夸张的是,路过一座大理石的教堂,教堂的大门虽然是开着的,但整座教堂连前院带石阶都用铁丝网封着,让人不知道这里是监狱还是神的殿堂。路上的人衣衫褴褛,游魂似的在人行道上缓缓而行。路边尽是成群睡觉的流浪汉、孤零零站街的妓女,还有三三两两或恬然、或义愤的疯子。

再开一会儿,找到了那家越南餐馆,门前照例竖着铁栅栏。一下车便遇见一个黑人大妈,晃到面前,漫不经心地说:“你有5块钱吗?”我惊诧于旧金山市的生活水准之高,乞讨的不是要quarters(角币),一开口竟是要5块,遂答曰“没有”。她不再说话,只是紧紧跟在我们后面,脚尖几乎踩着我的后脚跟,一直尾随过了两个十字路口,这才悠然晃开。

事后查了一下地图才知道,原来这就是传说中的“里脊肉”区,以破烂和高犯罪率闻名。本地人大概深谙其中诀窍,街上几乎看不到一个衣冠齐整的人。后来我听朋友说,即便是比萨店里送外卖的男孩子,听到你报的地址挨近这一区,都会婉言相拒,不会为了几块钱的小费冒险开车来这里。而那一天给我印象最深的,其实并不是这里的破败与危险,而是与每一个路人照面时他们的眼神——那种锋锐而又沉默的打量,仿佛一眼即知我是闯入他们世界的不速之客,叫我至今难忘。

我们终于没在越南餐馆吃午饭,而是饿着肚子拐回停车处,灰溜溜地开车走了。

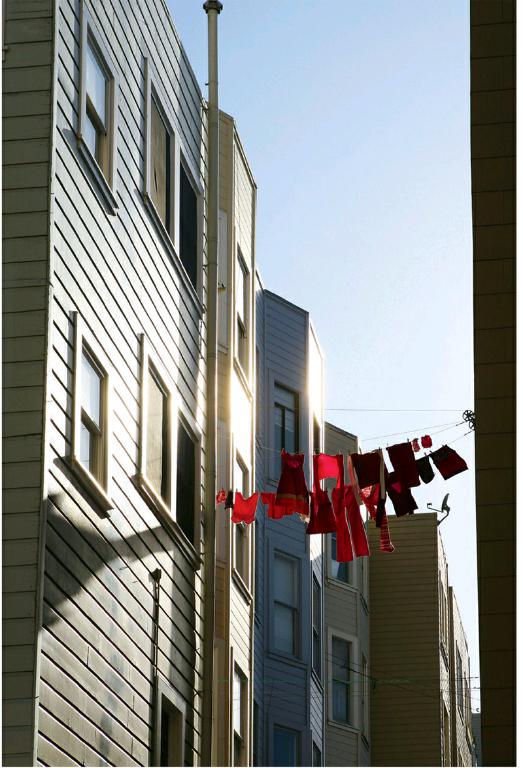

旧金山市区民居。

再转过两个路灯,便到了市中心的购物区。赫然映入眼帘的,是几十层楼高的五星酒店、仿古罗马式建筑的艺术学院和璀璨如星海般的名牌专卖店。Tiffany、路易·威登、香奈尔、阿玛尼……令人目不暇接。现代极简主义设计的店里,穿黑西装、深灰衬衣的保镖们有型如男模。名牌包包们安静地坐在玻璃格子上,一律没有标价,只是被一个个精致的电子锁锁着。在这世界名牌一条街中,很奇怪地耸立着一座三层楼的布店。穿香奈尔裙子、Burberry风衣、挎着LV包的女孩子聚在第三层的角落里,跟老师学如何给自己的布娃娃手缝连衣裙。

与美国其他许多城市不同,旧金山是一座美食之城。在这里,各国风味的餐馆竞争之激烈,几可与国内媲美。在城东北小热那亚区,我尝到过手擀的意大利面,和面时加了各种蔬菜汁,五光十色,每种颜色搭配一味咸羹。在金融区林立的高楼下,我遇见过一个面包车小摊,吃到了生平最美味的法式鸡蛋布丁。日本城和中国城,则是其中很有特色的两个商区。

日本城占地不大,规划紧凑。这里住的大多是日裔年轻人,街道和公寓皆有种简单素净的味道。许多有趣的店铺和餐馆集中在一栋楼里。一层的小门面鳞次栉比,云集了在美国不常见的卡哇伊的发饰、围巾,精致的漆器、木偶,各种风味的大福饼、冰激凌。二楼有我最喜欢的拉面馆和咖啡厅。

拉面馆小小的,挂着深红的纸灯笼。门口的橱窗里有时会坐一个大叔,不紧不慢地用手擀面,再把面送进拉面机里去。拉面机巨大,是木制的,长得竟有点像古代纺织用的机杼。这里的面每一种都入味而又清淡,那滋味在深夜想起来,是能令人辗转反侧的。

咖啡厅在拉面馆对面,门面更小。走进去,恍如一脚踏进了宫崎骏的世界。其实这里并不是宫崎骏主题咖啡厅,但氛围像极了他笔下的故事:可以里外推动的齐腰的玻璃门、原木墙壁、挨墙摆放的欧式小木椅和小圆桌,橱窗里铺着钩花边的白桌布,上面撒着玫瑰干花瓣儿。即使在白天,室内也昏黄黯淡,只从尽头的大窗户透出一片柔光,仿佛下一刻就会有一位猫男爵端着餐盘从桌椅深处向你走来;或者有黑头发的哈尔伸着长腿,懒懒倚在窗前看书。咖啡馆由一位矮小的老妇人独自经营。平时她弯腰在柜台后面忙碌,不出一点声音,只在你需要的时候笑容可掬地探出头来。

同一条街的对面,是一家名叫State Bird Provision的餐馆。要提前两个半月预约,才能在这里订到晚餐座位。我们去的那天提前了半小时到,门口居然已排起了二三十人的长队。一问才知道,这些人都是提前几个月预定的!

那天傍晚很冷,餐厅里的灯光很暖。餐厅与厨房相连,窗户是落地的,从外面可以看到厨师们的一举一动。锅碗瓢勺都是不配套的铸铁或粗陶,小碟子各式各样,颜色暗淡,样式古朴,像京都流传的清水烧。

这是一家自助餐厅,菜品糅合了西餐、中餐和日式料理。每样菜都盛在极小的碟子里,花色繁多,由侍者端着走来走去。印象最深的是削皮柿子沙拉与炸五花肉块方。后者的味道很像东坡肉,但最后又滚过一遍油,酥脆甜嫩,只可惜每份只有小小的一块肉方。叫过两次之后,那侍者都认识了我,我也终于不好意思再跟他要了。

旧金山市的中国城分新老两处。我搬到旧金山市不久,就得到本地人的忠告:买菜一定要去新中国城,那里的东西实惠,而老中国城就是骗骗外地人的。

这是大实话。老中国城位于市中心,是游客的必去之地。入口处耸立着一块匾额,上书“天下为公”四个大字,落款是孙文。走进门里,那些缤纷热闹、不新不古的木牌坊,让我觉得身在黄飞鸿电影之中,而不是在我熟悉的那个中国。所有的店铺里卖的一律是瓷花瓶、珊瑚和翡翠,触目金光灿烂,晃得人发晕。珊瑚红得滴血,翡翠绿得起荧光,但总有操英语的游客费劲地跟讲粤语的店主在那里讨价还价。大致扫了一眼,除了一家六福珠宝的分店,贯穿老中国城的Grand街上几乎看不到真货。唯一可圈可点的是这里的中餐馆,相比美国其他地方的中式快餐,味道还算地道。

新中国城位于城市的西北角,离金门公园不远。这里看着也像电影,不过是贾樟柯镜头里的中国。街上有各种菜市场、鱼虾铺、生活用品店和点心铺,穿着睡袍、挎着篮子的佝偻老人挤来挤去地挑拣。新中国城的风景永远是阴湿破烂的,各种听不懂的方言与咸腥的海产品、鲜艳的蔬果一起,在灰败的街道上活跃着——这也许就是生命的本质:殊无美感,只是热切地存在着。我很奇怪地喜欢这个地方,每次扛着大包小包的各种菜蔬回家,心里都会觉得踏实。

大学时初读罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》,读到奥利维随家人搬到首都时对巴黎的描写,很是失望。他笔下的巴黎不是华丽的凡尔赛宫、壮阔的凯旋门、浪漫的塞纳河,而是由逼仄肮脏的窄巷与贫民窟组成的。他曾说,无论多伟大的名城,你从它的后门而不是前门进去,看到的大约都是这样。那时我从未步入生活,读了这话只觉得失望,而今重新想起来,便深有同感。

一个城市有正面,也有背面,有人前的样子,有人后的样子,正如同生活本身。辽阔、光鲜、精致、奢靡,逼仄、肮脏、贫瘠、绝望,这些都是真实的旧金山市,只看你立身何处了。