但愿荒芜的不是梦想

郑菊芳

走下村口,一边是池塘与菜畦,一边是纵横交错的水稻田,中间那平整的田埂路,就是我们上世纪70年代的上学之路。

初夏,田田的荷叶,是我们最凉爽的太阳帽,或者用荷叶包一袋井水,然后用手指戳一个小洞,边走边喝,边走边淋湿在头上、脸上,清凉之极。而稻田里忽飞的飞蛾,盘旋的蜻蜓,还有稻穗随风翻起一层层的波浪,那样的景致太习以为常。

走在上学路上,荷塘里的莲子,无法搞得,守在池塘边的老头太厉害,最让我们惦记的是春夏之际的菜畦。

紫色的茄子,青色的辣椒,不会让我们太留意,最多只是好奇去数数那些朝天椒,一爪长出几个辣椒。香葱、苋菜挤在菜畦的一角,我们视而不见。我们觊觎的当然是黄瓜。看到有黄瓜的地方,腿慢慢迈开,眼睛却在黄瓜藤蔓里搜索。黄瓜在藤蔓间欲露还休,披着一层细细的绒毛,隐隐约约地引诱着路人垂涎。我们四处张望,如果没有主人在场,便迅速摘走黄瓜。有的菜地在辣椒缝隙里种有香瓜,我们麻利地扒开藤叶,顺手摘下一个,溜之大吉。偶尔被主人发现,最多就是一句:“嗨,别走远啦!”意思是“我就追上了”。其实是善意提醒:你们这些馋嘴,摘了东西,赶紧离开。

走过菜畦,我们兴奋地从口袋里、书包里拿出胜利果实,彼此分吃,一路欢笑,一路跳跃,来到学校。

下午放学的时候,时间更是自由。

回家的路上,我们慢慢地走着,说着班级里的趣事,或者是模仿当天老师上课的样子,尽自己的夸张之能事,尽情地丑化老师。说着,打闹着,奔跑着,或是单腿跳跃,或是一步一个节奏地边跃边哼唱。扎着的马尾巴,随着节奏而起伏,书包也在腰下甩来甩去。

学校不远处,又有一口池塘,美其名日“泉塘”。泉塘边就是水井,水泥砌成的台面与码头,宽敞平整。天热口渴了,从井里打一桶水,手掬一捧,咕噜入口,然后捡起瓦砾,弯腰,弓步,朝池塘甩出去。瓦砾漂在水面上,泛起一圈一圈的涟漪。这个游戏就是“蜻蜓点水”。谁圈起的涟漪多,谁就是获胜者。那时候,他们最佩服我这个“左撇子”,用左手甩出去的瓦砾,有力,平稳,圈起的涟漪,一圈一圈的,直到池塘的中央。

偶尔摘一束野菊花,扎成花环,戴在头上,唱着儿歌,蹦蹦跳跳回到家里,把书包一丢,然后结伴一起去打猪草。

那时候,我们喜欢成群结队。放学了,有些同伴的老师拖堂,我们也会在教室外等候,或者把头伸进窗口,眼巴巴地望着滔滔不绝的老师,希望他快点结束讲课。更有甚者,老师在拖堂讲课,同伴涌进教室,站在后面。老师也不轰走他们,照样侃侃而谈,讲台下面却是迫不及待窸窸窣窣的收拾声。

那时候,我们不知道有“孤单”这个词语,因为大家都是集体行动。无拘无束的顽劣,偷偷摸摸的摘吃,眼疾手快的游戏,是因为有同伴的参与才快乐,是因为有同伴的分享才幸福。一起上学,一起回家,一起砍柴,一起打猪草,是天经地义理所当然的事情。即使吵架,也不会隔夜记仇,总会在不经意中又搭腔起来;或者用最特殊的方式和解,扯一把狗尾巴草,做成小狗模样,拿在手里,嘴里“汪汪”地叫着,用“小狗”挠痒痒,比试谁的“小狗”更痒人,在挠痒与躲避之间,不知不觉便已冰释前嫌。

那时候的上学路上,是一道特殊的风景:无拘无束却又彼此关照,天真烂漫却又自觉担当。

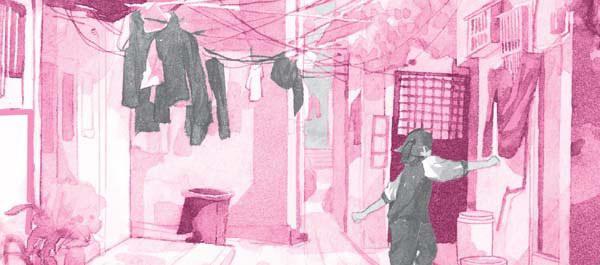

而如今,随着大量农村人口涌入城镇,村庄有些孤寂,许多老屋已经闲置,乡村的小学生源也日渐减少。原来一村一学校,变成几个村一个学校,称之为联合小学。“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”的标语,在满是灰尘的墙壁上依稀可辨,那些气派却也有些颓废的校舍大多被闲置、冷落,孤独地躲在一处清幽的角落,无人过问。

那些没有跟随外出务工父母进城而留守在家的小学生,如今基本都是住校。住校生不约而同都会在周三下午回家,于是乡村校车应运而生。司机定期到各个校门口等候,收钱上车。校车扬起一阵一阵的尘土,奔驰在乡村的马路上。孩子们回到家里,吃一顿奶奶或外婆亲手炮制的美味,然后带足后几天的菜粮,周四的清晨,睡意蒙陇中便坐上汽车返校。

曾记得,那时候我们在上学的路上观看悠悠的白云,有人说是羊群在向草原走去,我说是神马在奔腾与天将会合,说着说着,童年的心绪也跟着飘忽起来,眼望远处,想象着天边远山尽头的无法知晓的世界可能就是我们向往的城市;曾记得,那时候我们在上学的路上看见大雁排成“人”字形飞过头顶,欣喜地抬头望去,有人说大雁永远不落单,我说多么渴望自己也能如大雁一样,长有一双飞翔的翅膀,飞越干山万水。那时候的我们啊,年少的心事,总有一份渴望、一份探奇、一份向往,萌芽在白云深处的远方、飞鸟掠过的天空,总有一些趣事、一些顽劣、一些甜蜜,分享在彼此纯净的心里。

而如今,乡村中那些留守的孩子,是否也会如我们当年一样,把心事寄予白云与大雁?是否向往白云深处无法知晓的远方?是否祈盼飞过的大雁捎信给远方打工的父母?

当我再一次回乡,看着那些长满杂革的上学之路和荒芜的校舍,我在想但愿杂草只长在路上,而不会长在幼小的心灵里.但愿荒芜的只是校舍,而不是梦想。