对四川候鸟式养老人群体育生活方式的调查与思考

周红梅 曾利平 陈 勤

(1.西华大学体育学院 四川成都 610039;2.遵义骨科医院数字影像科 贵州遵义 563003)

对四川候鸟式养老人群体育生活方式的调查与思考

周红梅1曾利平2陈 勤1

(1.西华大学体育学院 四川成都 610039;2.遵义骨科医院数字影像科 贵州遵义 563003)

文章基于对四川候鸟式老人聚集较多的部分地区候鸟式养老人群体育生活方式所进行的问卷调查,采用实证研究的方法分别从四川候鸟式养老群体的分布、他们的体育价值观念、体育生活方式的影响因素、体育生活方式的行为特征与规律、组织形式与行为互动等方面,对目前候鸟式养老人群体育生活方式的现状进行了探讨,并提出在人口快速老龄化背景下应采取多方面措施协同促进候鸟式养老人群体育生活方式的普及和优化。

候鸟式养老人群;体育生活方式;老龄化

一、研究背景

老年人的生活质量是衡量社会进步的一把标尺。老年人生活质量能反映其日常生活中心理与生理健康的程度。体育生活方式对老年人的生活质量产生深远的影响。如今更多老人的需求转向文化娱乐、追随季节迁徙旅游,进而因气候等因素定期居住或短居异地,成为候鸟老人。家庭经济水平、老年人生理条件以及精神状态等因素则在很大程度上决定着能否成为候鸟老人,也直接影响和制约着候鸟养老人群的体育生活方式。

在我国社会转型的大背景下,社会结构的转型也塑造了候鸟式养老人群体育生活方式的具体形态,诸如体育意识、体育需要、体育消费、体育实践等,并深刻影响着这一群体的体育参与意识和体育习惯。候鸟式养老人群体育生活方式的形成,可以说是社会结构因素和候鸟老人个体行动因素双重影响的结果。我国人口老龄化、无序快速的城市化和全球化趋势正在改变人们的生存环境和行为方式,促使老年人群更换地点养老成为一种风尚。健康、文明的体育生活方式和科学的运动干预,对于这一人群预防疾病、减少医疗开支、保持身心健康具有积极意义。笔者查阅相关文献发现,以“生活方式”、“体育生活方式”和“老年人群体育生活方式”等为关键词的研究成果很丰富,其范围涵盖了从行为模式、社会条件、价值观念等方面对体育生活方式广义和狭义的理论阐述。第一,关于“生活方式”的研究。袁亚愚和詹一之(1989)认为,生活方式是一种在社会中自发起作用的行为规范,又是人们思想意识的外在表现。他们侧重于价值观在生活方式中的地位和作用。体育社会学家卢元镇(1993)将体育生活方式定义为:社会生活中人们的全部活动,包括物质活动、政治活动和精神生活的形式与特征的总和。第二,关于“体育生活方式”的探讨。世界卫生组织在“Health Promotion and physical Activity” 国际会议(1994)上达成共识:虽然个人健康的责任很大程度上要由个人和家庭承担,但政府必须采取行动,创造一个使公民形成和保持体育生活方式的社会的和体育的环境,大会敦促各国政府把推动大众体育的发展作为公共健康与社会政策的组成部分,并明确提出了“使体育成为健康生活方式的基石”等7项中心任务。Saeki,T (1995)提出观点:21世纪的体育是一种“文化生活方式”,即为体育生活方式。苗大培(2001)认为体育生活方式受一定社会客观条件的制约,侧重价值观对社会中的个人和群体的影响,强调满足多层次需要的体育活动的稳定形式和行为特征。庹权和朱沛国(2003) 在定义体育生活方式时,强调了外在社会条件(即体育资源)的重要性。由此可见体育生活方式已不仅仅是家庭和个人的事。第三,关于老年人群体育生活方式的研究。Meg Morris、Adrian Schoo(2004)提出,通过体育生活方式的建立来促进老年人群体的健康水平是当前国际社会应对老龄化的主要措施之一。2007年9月27日国际老龄联合会理事会年会在印度海德拉巴举行,会议就“优雅老龄化的生活方式”进行了专题讨论。Stenner、 McFarquhar Bowling(2011)所认为的“优雅老龄化的生活方式”以及老年人应该从主观方面积极对待老化的观点与近年来兴起的一种高层次的养老方式——候鸟式养老相契合,这为深入研究四川候鸟式养老人群体育生活方式提供了极大帮助。

虽然现有研究已涉及老年人体育和老年人的体育生活方式,国内研究也开始探讨“候鸟式养老”模式及相关问题,但研究相对集中在养老休闲、养老产业、养老需求、养老房地产开发、养老模式等方面,与我国快速老龄化不相符的是对老龄人口体育生活方式的研究较少,涉及到候鸟式养老人群体育生活方式的实证研究更少。针对候鸟式养老人群体育生活方式对提高老年人群生活质量方面的价值,现有研究显得比较谨慎。候鸟式养老人群体育生活方式核心价值在于一个“换”字,在居住环境、所处地域、气候条件、心情以及相处人群改变的情况下,候鸟老年人如何变换出新的养老体育生活方式、提高异地养老生活品质,这方面的相关研究较少。四川的气候特点是四季分明,冬无严寒、夏无酷暑,川内的许多城市在国内以其旅游休闲、田园化而著称,候鸟老人在川内分布较为广泛。研究四川候鸟养老群体的体育生活方式对我国老年人体育及体育社会学研究具有一定的意义和参考价值。笔者对四川候鸟式养老群体体育生活方式的现状及影响因素进行分析,目的在于完善候鸟式养老人群体育服务体系,使更多的老人享受到公平、高品质及整合性的健康与社会服务,促进社会健康和谐发展,同时为管理部门的体育服务政策及公共决策提供参考和依据。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

本文以四川候鸟式养老人群为研究对象,立足我国快速老龄化的现实和四川候鸟式养老人群体育生活方式现状,围绕体育生活方式影响候鸟式养老人群生活质量等核心问题进行实证研究。

(二)研究方法

本文采用数理统计法、定性分析与定量分析相结合及对比、实地调查、个案比较等方法,结合评价体系对候鸟养老人群体育生活方式进行实证研究。本课题源于国家2016年社科项目指南“体育与人口老龄化”这一研究主题。

三、研究结果与分析

(一)四川候鸟式养老群体的分布情况

据调查,四川的候鸟老人冬季多集中在基地式养老服务机构发展相对成熟的县市,像冬暖夏凉、阳光充沛的西昌,空气质量优良率比较高的攀枝花、米易等地。这些地区与成都距离近,交通相对便利;气候条件好,空气干燥,温度适宜,特别有利风湿关节痛等病情的恢复;相较于海南海口、三亚等地的酒店式居住养老消费便宜许多,配套的健身、步道、环境、医疗等比较健全,成都、重庆的候鸟老人居多。 每年11月底超过数万老人从各地集结攀枝花或西昌,开启暖冬康养的候鸟之旅。夏季省内外的候鸟老人多集中在凉爽怡人、生活方便、交通发达、医疗条件较好的成都周边市、县、乡镇避暑,如郫县农科村、三道堰、都江堰、青城山、彭州白水河、银厂沟等地。这些区域的分散、自助式养老机构较多,多为农家乐或家庭院落房屋出租,大型集中候鸟式养老服务机构不多,配套的健身、娱乐休闲设施以及专用健身步道等也相对较少。

(二)四川候鸟式养老群体人口特征

被调查对象年龄介于55岁~85岁间,共380人,其中男性166名、女性214名,比例分别为43.6%和56.3 %。从表1中可以看出,55岁~59岁的候鸟老人中,女性多于男性,原因是男性退休年龄为60岁,迟于女性;60岁~70岁之间的候鸟老人中,男性多于女性;71岁~85岁之间的候鸟老人中,女性多于男性,原因可能与晚年时期女性身体健康状况普遍好于男性有关。

表1 四川候鸟老人性别与年龄分布

(三)四川候鸟式养老群体的体育价值观念

体育意识、体育需要、体育消费、体育实践和体育生活等具体形态,塑造着老龄人口新的生活方式,进而对候鸟式养老群体的体育参与意识和体育习惯产生更为深刻的影响。候鸟式养老群体通过体育锻炼推迟生理和心理年龄的愿望较为强烈。多数候鸟老人比较认同候鸟式养老的体育生活方式,对充分享受晚年生活、积极体验健康乐观向上的生活方式持肯定态度,对体育项目的益身、益心、益群作用以及体育价值多元化的认识较为全面。被采访对象中大多数人的迁徙式养老的选择特点是追逐阳光而迁徙。比如现下在四川候鸟老人中较流行的一种说法是:“夏去青城山,冬到攀枝花。”

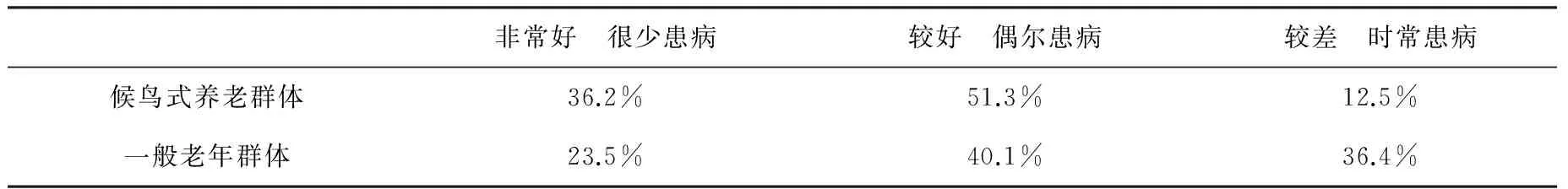

1.候鸟式养老群体对健康的自我认知

候鸟老人身体健康程度普遍较好。四川候鸟式养老群体和一般老年群体对健康的自我认知比较的调查统计见表2。

表2 四川候鸟式养老群体对健康的自我认知

表2结果显示,大多候鸟式养老群体选择了“较好,偶尔生病”的选项,一部分选择了“非常好,很少患病”,仅有12.5%的人选择了“较差,时常患病”。这说明本研究的被采访对象中,四川候鸟式养老群体大部分处于偶尔生病的状态,身体健康状况好于一般老年群体。

2.候鸟式养老群体对体育生活方式的认知

来自不同地域的候鸟老人之间的交流增多,更多的老人充分认识到健康、文明的体育生活方式和科学的运动干预,对于预防疾病、减少医疗开支、保持身心健康具有积极意义。针对候鸟式养老群体对体育生活方式的认知现状,笔者分别对西昌、攀枝花、郫县三道堰、彭州白水河、都江堰青城山和峨眉山等地的康养中心、农家乐以及集中式养老服务中心进行问卷调查。

表3 四川候鸟式养老群体对体育生活方式的态度

表3的统计结果显示,绝大多数选择赞成,仅有极少数人选择了“不知道”。这说明在被访对象中,绝大部分人赞成“将体育作为一种生活方式,将体育锻炼看成是老年退休日常生活的一部分”,调查结果总体显示候鸟老人对体育生活方式的态度是正面积极和充满热情的。

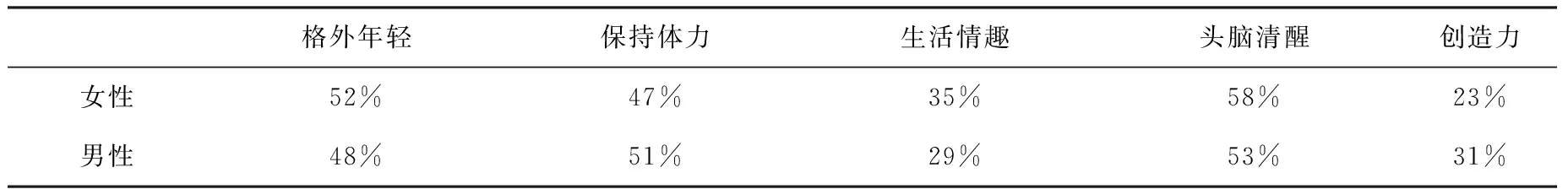

3.四川候鸟式养老人群对体育锻炼效果的认知

表4的调查结果表明:候鸟式养老人群通过体育锻炼,对锻炼效果有良好的认同感,这一群体普遍感到自己格外年轻,认为体育活动习惯不仅保持良好的体力和生活情趣,还使自己头脑清醒。表4的调查结果显示,女性和男性对体育锻炼效果的认知水平大体相同。

表4 四川候鸟式养老人群对体育锻炼效果的认知

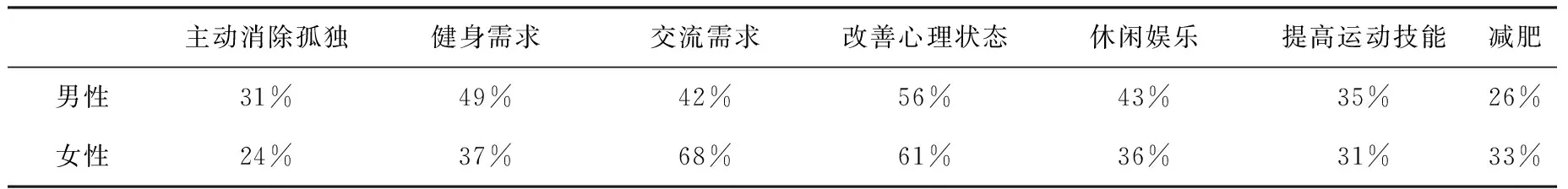

4. 四川候鸟式养老人群体育活动的参与动机

表5显示,在被访对象中,候鸟式养老人群体育行为持续情况较好,参加健身锻炼积极性较高,除强身健体的需求之外,通过体育生活方式,增加了与来自不同地域的候鸟老人的文化交流,比较主动地消除孤独,对改善不良心理情绪有着积极的作用。

表5 四川候鸟式养老人群体育活动行为动机

(四)四川候鸟式养老人群体育生活方式的影响因素

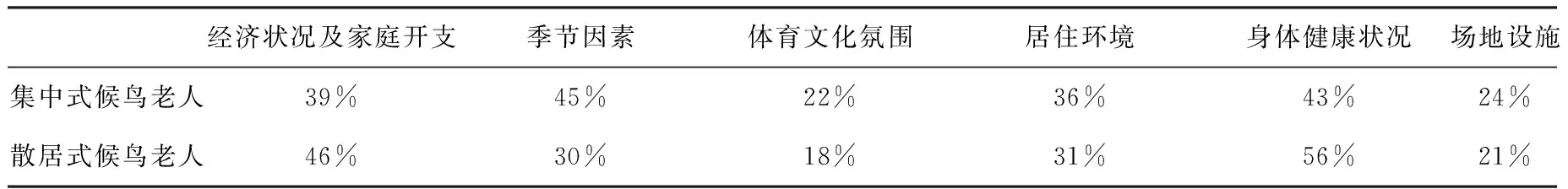

生活水平的提高造就了一大批追逐阳光的候鸟老人,他们通常选择夏可避暑、冬可取暖的异地迁徙式养老。候鸟式养老一族大多经济基础较为雄厚,思想观念较新,喜欢接触大自然,喜欢迁徙、更换环境,向往过各种各样城乡交替居住的生活。这一群体主动积极地接受新事物,讲究锻炼,注意体育修养的同时能够充分认识到体育生活方式对自身生活质量的影响,体育行为持续时间长久。集中式候鸟老人体育生活方式受经济状况、家庭开支及身体健康状况的影响小于散居式候鸟老人。表6是对集中式候鸟老人和散居式候鸟老人体育生活方式影响因素的调查。从调查结果来看,影响候鸟老人群体体育行为的持续、中断与退出的因素有内在与外在两种。除了受社会整体环境和体育文化氛围的影响,来自自身经济状况、家庭开支与身体健康状况等因素的影响更大。从候鸟老人异地养老所居住地区的体育文化及社区体育氛围对体育活动的影响程度,也反映出候鸟老人的体育价值观念、情趣以及审美取向。

表6 四川候鸟式养老人群体育活动的影响因素

(五)四川候鸟式养老群体的体育活动项目及消费特征

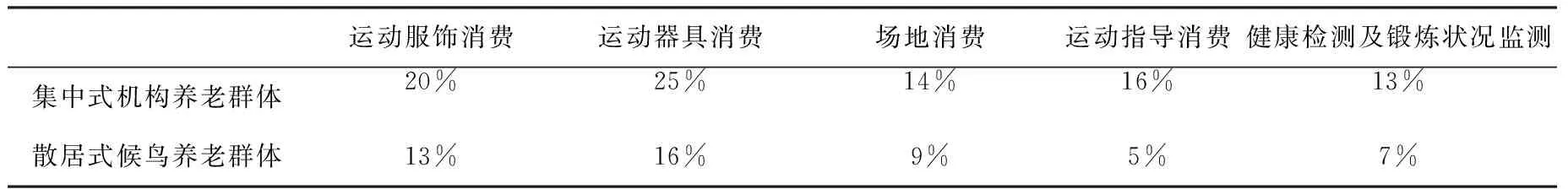

四川候鸟式养老群体的体育活动项目及消费客观上趋于理性化,除考虑个人及家庭的经济因素之外,还包括候鸟老人对自己身体状态的认知。可供候鸟式养老群体选择的体育活动项目普遍较少,专业的指导仅限于老人自发组织中有经验者带领锻炼。项目多为普及较广的徒步、广场舞、桥牌、麻将、乒乓球、太极、垂钓、羽毛球、游泳等。集中式机构养老群体对运动服饰、器具和场地的消费略高于散居候鸟式养老群体。在对体育活动场所选择上,绝大多数趋向于选择免费体育场所和室外场所,这和老人节俭的观念比较吻合,有一小部分老人选择室内和收费的场馆进行锻炼。散居候鸟式养老群体与集中式康养中心养老群体在对体育活动场所和项目选择上差别不大。

集中式机构养老群体的运动服饰消费、运动器具消费、场地消费、运动指导消费、健康检测及锻炼状况监测消费均略高于散居式自助式候鸟养老群体。候鸟养老群体的经济状况普遍较好。候鸟老人大多有固定收入,经济支付能力相对较强,经济上大多会得到子女的支持,可谓丰衣足食。对攀枝花市及米易的集中式养老中心每人每月包吃包住消费2400元的预算,大部分候鸟老人表示可以接受。散居自助候鸟式养老群体大部分表示可以接受每月包吃包住消费在1600元左右的预算。四川候鸟式养老群体体育消费特征如表7所示。

表7 四川候鸟式养老群体体育消费特征

(六)候鸟养老群体的体育生活方式的行为特征与规律

1.组织类型

选择集中式机构养老服务的多数候鸟老人群体生活自理能力较强。在攀枝花和西昌琼海附近居住的候鸟老人多数倾向于集中式机构养老服务,调查对象中大多认同族群式养老,他们认为相识的人在一起进行体育锻炼、休闲娱乐,方便彼此照顾。集中式养老群体中有很多人是带动朋友圈实行族群式候鸟养老,这样为体育活动的组织提供了便利条件。成都周边散居式候鸟养老群体的体育组织较为松散。短居地一般缺乏有组织的锻炼,大多依赖于迁徙所居地的场地特点进行锻炼。

2.体育活动频次分析

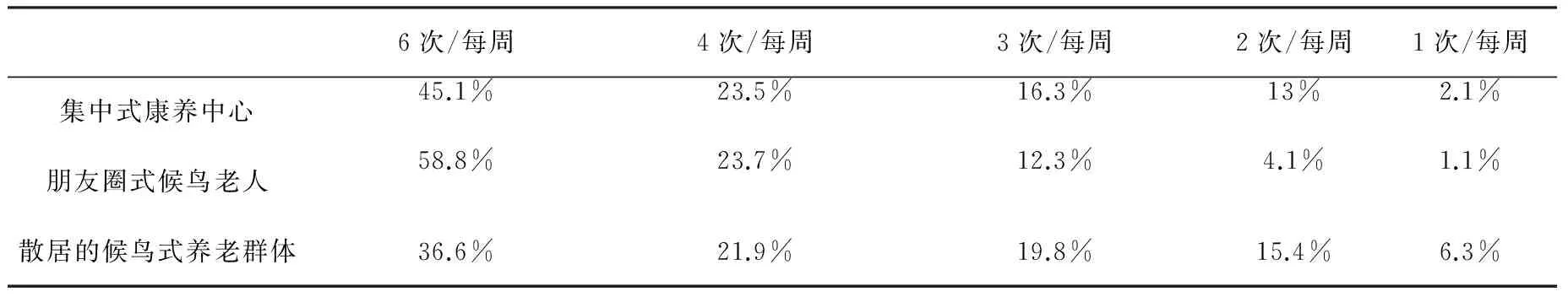

对四川候鸟式养老群体每周参加体育活动频次进行调查,表8中被采访对象为攀枝花和西昌的集中式康养中心和成都周边其他散居式候鸟养老群体以及朋友圈式候鸟老人。集中式康养中心每周锻炼6次的老人占45.1%,有23.5%和16.3%的老人每周锻炼次数为4次与3次。成都周边散居的候鸟式养老群体每周锻炼次数为6次的老人占36.6%,有21.9%和19.8%的老人每周锻炼次数为4次与3次。通过对总体与单次运动情况的数据进行分析,发现朋友圈式候鸟养老一族的体育锻炼在频度上明显优于其他候鸟式养老群体,说明这一群体的体育锻炼基础更稳定。群体运动的锻炼氛围有着一定的带动和影响作用。

表8 四川候鸟式养老人群体育活动的频次统计

3.体育活动的强度分析

对四川候鸟式养老的169位老人的体育活动强度进行跟踪调查,表9统计结果显示,其中42人活动强度为轻微,98人活动强度为中等,29人活动强度为中等以上,说明大部分老人活动强度维持在中等水平。

表9 四川候鸟式养老人群体育活动的强度统计

4.体育活动的时间分析

大多候鸟式养老人群选择所迁徙居住地首要条件是有良好气候条件和自然条件、和谐的氛围,其次是科学合理的运动场地设施,以上有利条件促使候鸟老人的运动时间增加,锻炼效果良好。由于日照时间充足,即使是冬季,住在琼海湿地公园周围和攀枝花米易的70岁以上的候鸟老人也能保证每周锻炼时间6小时左右。攀枝花和西昌的集中式康养中心候鸟式养老群体中,50.8%的老人每次活动时间为60分钟至90分钟,有38.3%的老人每次活动时间为90分钟以上,10.2%的老人每次活动时间为30分钟以下。成都周边其他散居式候鸟式养老群体32.6%的老人活动时间为60分钟至90分钟,21.9%的老人活动时间为90分钟以上,36.2%的老人活动时间为30分钟以下,其他6.7%。这一调查结果显示,攀枝花和西昌的集中式康养中心候鸟式养老群体的活动时间长于成都周边其他散居式候鸟式养老群体。这两种养老方式中朋友圈式的养老群体活动时间更长一些。

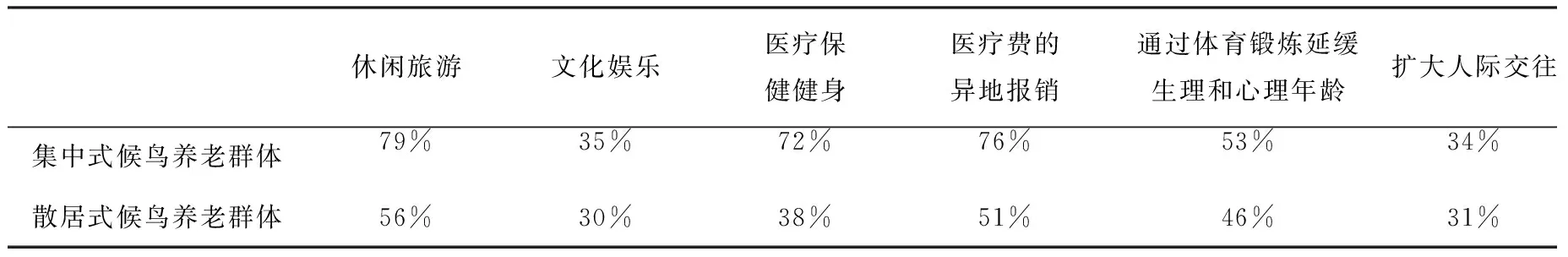

(七)四川候鸟式养老群体的体育需求特征

老年人体育活动的主要目的是提高晚年的生活质量,提升老年人的生活自理能力、降低慢性病的发病率。社会的变迁推动了候鸟式养老人群体育实践,增进了候鸟式养老人群体育参与意识和体育锻炼习惯,加快了老龄人口体育事业的快速发展。在社会结构性因素和候鸟老人个体行动性因素双重影响下,老年群体的体育意识更加清晰。从表10调查数据可以看出,医疗保健、医疗费用的异地报销是候鸟老人最重要的需求,其次是文化娱乐、休闲旅游和体育锻炼的需求。候鸟养老群体的文化程度决定了这一群体比较注重体育知识和体育技能的学习和掌握。候鸟式养老群体时尚丰富的文化娱乐和健康的生活方式以及群居的氛围,既能满足候鸟老人精神世界的“吐故纳新”需求,又能使老人享受体育文化生活中人际交往所带来的情感滋润。

表10 四川候鸟式养老人群的需求特征

四、结论与建议

候鸟式养老人群与时俱进、时尚、健康、文明的体育文化生活方式,体现着社会结构演进中多层次、多元化体育价值体系的形成,与“以人为本”观念相契合。从社会效益和经济因素出发,健康、文明的体育生活方式和科学的运动干预对于老年人群预防疾病、减少医疗开支、保持身心健康具有积极意义。候鸟式养老的体育生活方式与部分老龄人口的需求相吻合。随着候鸟养老人群的健身、文化教育、休闲娱乐等体育价值观的更新,候鸟老人偶然随意的体育生活方式在迁徙意识和体育生活实践的互动中日趋常态化,候鸟式养老人群体育生活方式也必将在此过程中逐渐成熟,体育行为和体育需要也随之更加趋于明确。多数选择集中式机构养老服务的候鸟老人,体育锻炼方式的选择倾向于有组织地体育活动、有专业的人员指导下科学锻炼。异地养老过程中,缺乏有序的体育组织以及居住地活动场地缺乏,也是制约这一群体参加体育活动的主要原因。四川候鸟式养老人群体育活动除了受家庭开支、季节因素和身体健康状况等因素的影响,还受体育文化氛围、场地设施、居住环境的影响。四川候鸟式养老群体体育生活方式组织类型,正在向族群式和朋友圈式趋势发展,族群式和朋友圈式的体育生活方式更加稳定,群体运动的锻炼氛围有着一定的带动和影响作用。研究候鸟式养老人群不同类型的健身群体发起、发展过程以及这种体育生活方式类型更利于群体内体育生活方式的组织和互动。

候鸟式养老人群需要实现其自身与时代同步发展,以“优雅老龄化”的体育生活方式积极地对待老龄化。候鸟老人自身也应转变落后的观念,体育休闲行为变被动为主动;老龄人口选择候鸟式养老方式,除应考虑自身经济因素外,还包括候鸟老人对自己身体状态的认知,理性地选择体育生活方式。此外,候鸟式养老人群体育生活方式受到条件的局限,相关各方的参与度都不够。只有转变观念、提高候鸟式养老人群体育专业化,才能促进候鸟式养老人群体育生活方式的优化,催生新的养老体育文化,持之以恒地给老年人一种与时俱进的生活质量保障。国家应完善相关的医疗费用、养老保险异地结算与报销政策,免除候鸟老人的后顾之忧。四川省体育相关职能部门应在候鸟老人分布较为广泛的区域建立旨在为候鸟老人提供指导的民间体育组织,从而提高候鸟老人体育文化及活动的组织程度;政府相关组织部门应转变观念,根据候鸟养老群体的消费能力,提供多样化的体育服务,满足日趋增长的候鸟养老人群的娱乐休闲、健身锻炼需求。提高有关候鸟老年人的各项体育服务意识,营造良好的体育氛围,发展适合不同年龄与兴趣的候鸟老年人的体育项目,提升异地养老社区管理人员的体育组织管理能力和社会认识,增进各地体育健身组织的协同作用,适当提供无偿或有偿的体育基础设施服务。针对季节变化开展候鸟式养老人群体育专业规划,为异地养老的候鸟人群尽可能地提供健身服务、进行分类体育指导,运用健康促进模式,有针对性地提出包括个人和社会环境因素影响下的候鸟养老群体体育生活方式综合干预模式,催生新的养老体育文化。构建现代社会候鸟养老人群健康的体育生活方式,还应提高这一群体健身活动和身体健康测试的科学性。为方便老人提取及携带数据,应采用智能化、数据化的存储与传输方式,为科学指导老人“迁徙”之中进行体育活动提供保障,促进候鸟式养老人群体育生活方式的普及和专业化。

[1] 黄诚.候鸟老人养老服务需求特征研究——基于对海南三亚的问卷调查分析[J].中国市场,2015(21).

[2] 黎文普,龚正伟.“文化养老”视域下社区体育文化养老路径探析[J].体育学刊, 2014(4).

[3] 陈文聪,李冬英,安平.老年人体育锻炼的行为特征及与体质关系的研究[J].山东体育科学,2013(2).

[4] 张卫国.美国养老社区研究[J].世界经济与政治论坛,2012(5).

[5] 刘永强,屠其雷.体育服务老年人的体系构建探讨[J].体育文化导刊,2012(9).

[6] 庄永达,董立群.人口老龄化背景下浙江省城市社区体育服务发展策略研究[J].浙江体育科学,2009(5).

[7] 汪文奇.我国老年人的体育需求及其社会支持系统的研究[J].北京体育大学学报,2007(11).

[8] 张传来.全面小康社会进程中体育生活方式的探讨[J].山东体育科技,2006(3).

[9] 张余康.学会做老人[J].中老年保健,2003(9).

[10] 王新.新世纪体育生活化趋势[J].体育文化导刊,2002(5).

[11] 姚大伟.体育生活化对未来社会和人的影响[J].体育文化导刊,2001(1).

[12] 苗大培.论体育生活方式[J].天津体育学院学报,2000(3).

[责任编辑 刘 瑜]

Investigation and Thinking for a Sports-life-mode of the Group of the Old as Migratory Birds in Sichuan Province

ZHOU Hong-mei1ZENG Li-ping2CHEN Qin1

(1.GymnasiumSchool,XihuaUniversity,Chengdu,Sichuan, 610039,China; 2.DigitalImagingDepartment,Zunyiorthopaedichospital,Zunyi,Guizhou, 563003,China)

Based on the data from sports mode questionnaires designed for migrant birds like pension people in concentrated areas of Sichuan, the essay tries to explore the group’s sports mode from their distribution, their sports ideas, the influential factors, their behavioral features and pattern, their organization and interaction. The article holds that many measures should be taked to make the group’s sports mode popular and optimized against the background of a fast aging population.

migrant birds like pension crowd; sports mode; aging

2016-06-07

四川省教育厅人文社科重点资助项目(立项编号:16SA0046)。

周红梅(1970—),女,副教授,研究方向:体育人文社会学与运动健康促进。

G812.48

A

1672-8505(2016)05-0061-07