脏话洗白

王玥娇+黄旻旻

今年1月,奥巴马出现在杰瑞·宋飞主持的真人秀《谐星乘车买咖啡》里,作为美国总统,奥巴马在节目中透露,自己当然会爆粗口,“为了那些没完没了的烂事、蠢事……这种时候就突显了脏话的价值。”

奥巴马的解释很像相声《纠纷》里王德成为丁文元辩解的话:“哎,同志!我给证明一下啊,他没骂街,没骂街。他那叫‘口头语儿!带出来的!”

丁文元的话是:“大个咋!推泥马车留点神!”王德成说成口头语,这就是一个脏话的洗白过程。

粗话几乎百搭,专注研究粗话的美国心理学家提摩太·杰伊曾表示,人类不光愤怒时会飙脏字儿,喜悦、惊讶、失望……任何情绪都能在粗话中找到对应表达。

几种例外可以合法

“他妈的”被鲁迅在《论“他妈的”》一文中认证为“国骂”。国骂和更粗俗的语言能否出现在印刷品和电影电视里,一直都有争议。

中国的影视作品里不允许出现脏话,但也有例外。

表现对坏人的刻骨仇恨:

“狗X养的小鬼子,爷爷跟你们拼啦!”说的同时往往甩掉帽子,拿起机枪。

表现反派人物的绝望:

“娘希匹!”说的时候徐州前线的电报刚刚念完。

表现地方特色:

《笑傲江湖》里的“龟儿子!”可以表明来者是青城派人。

电影《老炮儿》里京骂的用法也差不多,冯小刚扮演的“六爷”口头语不断,观众们在字幕上却完全看不见“脏字眼”。

西方电视节目随机的街头录采里,经常遇到气性大的采访对象,节目组会全段播放对方一整段的骂骂咧咧,再在后期给最关键的那个字,配上一声“bi”,观众都知道 “bi”说的是什么。

提生殖器的粗口

很难洗白

无论哪种语言,粗话中的大部分都和生殖器有关。英语的“Cxnt”、“Pxssy”、“Asshole”是一个系列,中文的“傻X”可以代入男性、女性生殖器,排列组合出一大串词汇。

有观点认为,女性生殖器隐蔽,容易让人联想到“坏”和“邪恶”。《脏话文化史》一书则反驳这种说法是倒果为因,“如果重点是隐蔽,怎么没人用中耳来骂人?”

地铁争斗中,祭出生殖器的脏话,相比于“他妈的”、“瞎啊”之类的表达,更有杀伤力,往往是动手的前兆。

动物梗一污千年

一些脏话会选择让动物背黑锅。先秦时候会把人比作“硕鼠”、“东郭狼”。

韩国人爱用的“狗崽子”,则是用改变对方物种的方式顺带侮辱其家人(中文和英语里也有类似表达)。

外貌歧视造成万点伤害

攻击外形也是很好的切入点,德国人形容人丑会说“关灯才能睡你”;西班牙人用“把洋葱都丑哭了”骂人;保加利亚流行“你丑得像沙拉”,大概是因为本国有“丑沙拉”这道菜。

花样变异

全世界人民说粗话都离不开性交动词,英语的“Fxck”、“Mother Fxcker”以及中文里一系列以ao做韵母的动词(例如“靠”),都是脏话里的高频词。

有的谐音字污透了,就换新的来代替,近来流行的是“我惹”。

脏话只留给最需要的人

根据《粗话简史》的记载,“F”第一次以书面形式出现,是在1528年,一位英国修士读《论义务》时用铅笔在书籍边缘写下“F”咒骂自己的领导——修道院院长。

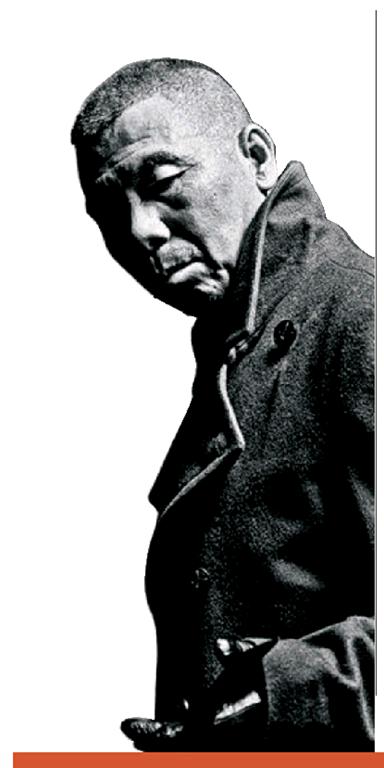

领导也一样骂人,列宁曾用“蠢猪”、“混蛋”等词骂托洛茨基,里根将利比亚前总统卡扎菲称作“奔跑的狗”,毛泽东说宋襄公有“蠢猪式的仁义道德”。

2014年,教皇方济各在祈祷乌克兰和平时不小心将“CASO”说成“CAZZO”,而后者在意大利语中等于“Fxck”,部分民众听闻这一消息后表示欣慰:“原来教皇也是普通人嘛……”

能不能说脏话,除了要考虑对方的承受能力(比如在乖孩子的标准里,“滚开”也是脏话),还要考虑语境。表达情绪和真正骂人当然不是一回事。

到了今天,脏字儿的攻击性已经在频繁的使用中慢慢被消解。《柯林斯辞典》表达过担忧:“许多人在日常生活中过度使用‘F,某种程度上降低了它作为情绪字眼的冲击力。”

2003年,U2主唱在节目直播时顺嘴溜出了“Fxcking”,美国联邦传播委员会后来认定,波诺当时说“Fxcking”是在表达心情,不予追究。

如同中国的“我去”、“我勒个去”拜蔡明所赐登上春晚一样,有些上古时很污的字已经被彻底改造成了名字甚至关联词、语气词,比如“势”,比如“且”。