国际传播效果问题的理论探析

——从俄罗斯社会涉华舆论分析入手

黄轶男

国际传播效果问题的理论探析

——从俄罗斯社会涉华舆论分析入手

黄轶男

民调数据显示,俄罗斯社会对华友好态度的比例不断上升,但在个别问题上对中国持负面意见的人数仍居高不下。研究表明,作为指向性和目的性较强的传播行为,国际传播的效果取决于“深层次传播”和“动态传播”两个方面。前者意在影响受众的信念和价值观,推动受众所在的拟态环境发生变化;后者则针对受众社会属性,是为了影响受众在具体问题上的看法、观点和立场。要提高传播效果,传播者必须提供与受众所在地域、国家、定居地相关的信息,提供与其职业、社会阶层相关的信息。在国际传播中处于弱势地位的国家具备后发优势,可以以提高传播效果为依归,并参考国际媒体的成功经验,利用最新信息传播技术,实现超越发展并推动国际传播格局的变化。

国际传播;舆论引导;效果;中国;俄罗斯

国际传播是一项综合性很强的系统工程,从渠道建设到内容建设,从技术保障到人才储备,都是做好国际传播的必要环节。这些环节的改进和完善,决定了国际传播的接触率和到达率、传播的针对性和贴近性、传播手段的现代化、国际化程度以及传播行为的品质和持续能力。对国际传播效果的预判、评估以及国际传播规律的把握,是当前国际传播理论研究中最具有现实意义的环节,对于推动国际传播能力建设、打造中国特色的对外话语体系具有重要意义。

要提高国际传播的效果,是有一定的前提和先决条件的。本文拟对国际传播中的舆论引导问题进行分析和探讨,通过数据分析和逻辑推理等方法,把俄罗斯社会民意基础和对华舆论动态作为范本,深入探索并把握国际传播、舆论引导的效果规律。

此外,加强中俄媒体交流与合作,面向俄罗斯受众塑造中国的正面形象,巩固俄罗斯社会对华友好的民意基础,是推动中俄两国关系在高水平上持续发展的基础性工作,也是我们对俄传播的重点方向。

一、俄罗斯社会涉华舆论的动态变化和现状

2006年,俄罗斯全俄社会舆论研究中心(WCIOM)的民调显示,有16%的民众非常肯定地认为中国是俄罗斯的友好国家,有50%的人认为中俄是战略和经贸伙伴,34%的人认为中俄是竞争对手或者是敌对关系。①ВЦИОМ. База результатов опросов. [DB/OL].[2006-04-07]. http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=110&q_id=9524&date=07.04.2006.

而在2007年,全俄社会舆论研究中心在俄罗斯42个地区的140个城镇、对1600名随机询问者进行的抽样民调显示,有21%的人认为,对俄罗斯而言中国是最友好的国家,甚至超过与俄罗斯结成同盟关系的白俄罗斯。②ВЦИОМ. База результатов опросов. [DB/OL].[2006-04-08]. http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=263&q_id=21363&date=08.04.2007.

2013年,全俄社会舆论研究中心再次针对俄罗斯同世界主要国家关系等问题进行了民调,同样在俄罗斯142个城镇随机抽取了1600名被询问者,结果认为中国是友好国家的人上升到了66%;但仍有19%的人认为“是不友好的”,还有4%的人认为“非常不友好”。③ВЦИОМ. База результатов опросов. [DB/OL].[2006-06-13]. http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=914&q_id=63321&date=16.06.2013.

2014年10月,在普京总统访华前夕,全俄社会舆论研究中心再次进行抽样调查,从全俄45个联邦州、边疆区和共和国的132个行政区划的1600名被询问者收回数据。问卷与历年的统计数字作了比较对照。所有调查均为封闭式问卷,每个问题只能有一个回答。④ВЦИОМ. База результатов опросов. [DB/OL].[2006-10-19]. http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=988&q_id=67907&date=19.10.2014.

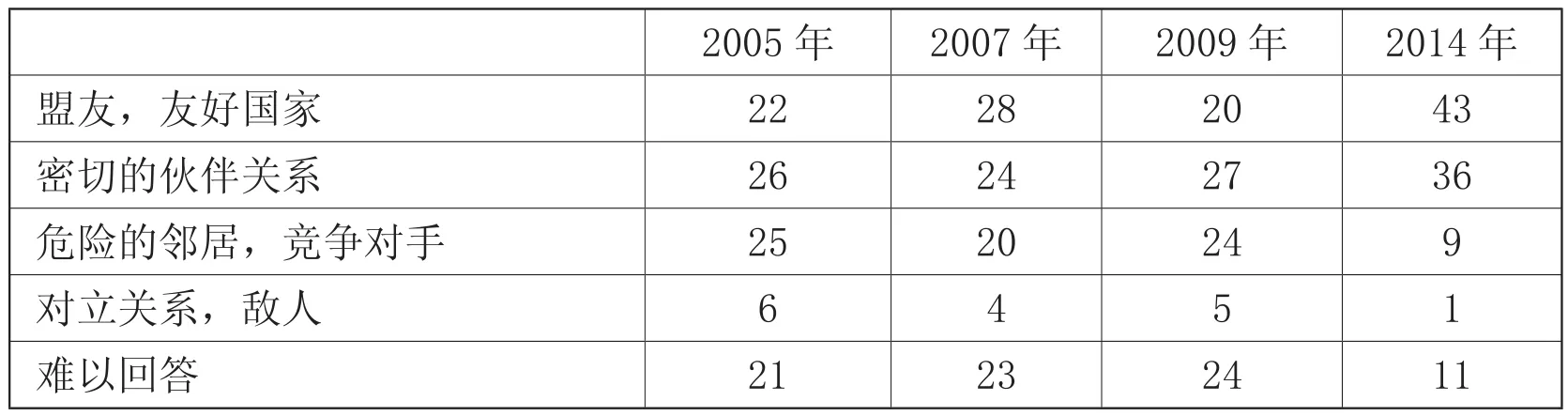

表1 全俄社会舆论研究中心关于中国问题的抽样调查

对问题“您认为在21世纪中国是俄罗斯的朋友还是敌人?”回答的分布比例情况(%)

2005年 2007年 2009年 2014年盟友,友好国家 22 28 20 43密切的伙伴关系 26 24 27 36危险的邻居,竞争对手 25 20 24 9对立关系,敌人 6 4 5 1难以回答 21 23 24 11

对问题“您认为现在哪一方从中俄经济合作中获利更多?”回答的分布比例情况(%)

2005年 2007年 2009年 2014年中国 53 45 40 22俄罗斯 8 6 7 10中国和俄罗斯在均等程度上 25 35 37 60难以回答 14 15 16 8

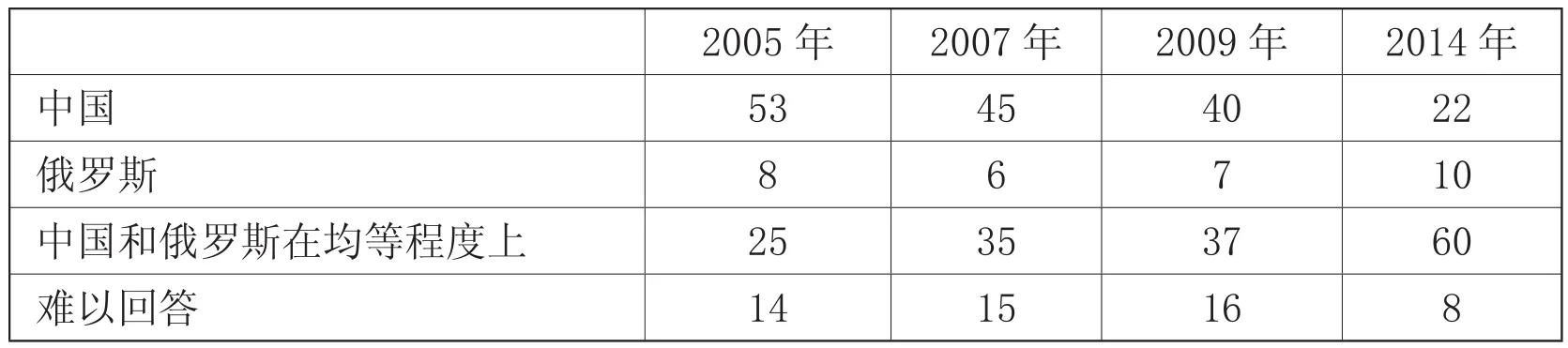

对问题“由于经济制裁等原因,目前俄罗斯和西方关系已经破裂。您如何认为,中国作为俄罗斯的经济合作伙伴,是否能够取代西方?”回答的分布比例情况(%)

受过高等教育并结业者完全可以取代 24 19 26 22 27某种程度上可以取代 50 37 46 53 51不能取代 16 21 19 14 15难以回答 10 24 9 11 7所有回答受过初等教育者受过中等教育者受过中等专业技术教育者

(资料来源:По данным исследования ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение», данные ФОМ за октябрь 2014 г. , Пресс-выпуск № 2999, Сайт ФОМ.)

从2014年社会舆论调查结果可以明显看出,俄罗斯社会持对华友好的意见逐年上升,尤其是在2009年至2014年间,上升幅度较大。

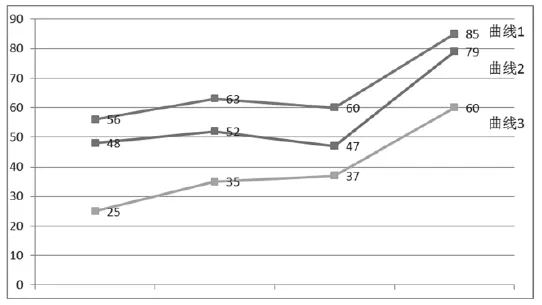

图1 全俄社会舆论研究中心历年(2005—2014年)调查数据:俄罗斯人如何看待中国的比例变化状况(%)

曲线1——总体上认为中国是战略合作伙伴、盟友和友好国家的人数比例(%);

曲线2——总体上认为在21世纪中国是密切合作伙伴、盟友和友好国家的人数比例(%);

曲线3——总体上认为中俄两国经济合作均等获利的人数比例(%)。

(资料来源:По данным исследования ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение», данные ФОМ за октябрь 2014 г. Пресс-выпуск № 2999, Сайт ФОМ.)

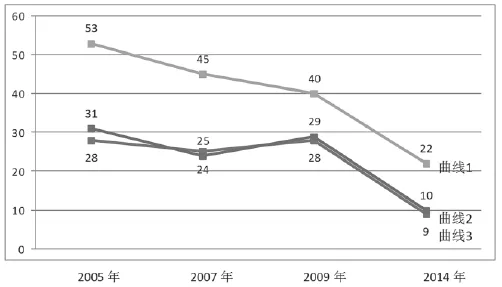

图2 全俄社会舆论研究中心历年(2005—2014年)调查数据:俄罗斯人如何看待中国的比例变化状况(%)

曲线1——总体上认为中俄是竞争对手或者敌对关系的人数比例(%);

曲线2——总体上认为在21世纪中国是危险的邻居、敌人或竞争对手的人数比例(%);

曲线3——总体上认为中国在两国经济合作中获利更多的人数比例(%)。

(资料来源:По данным исследования ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение», данные ФОМ за октябрь 2014 г. Пресс-выпуск № 2999, Сайт ФОМ.)

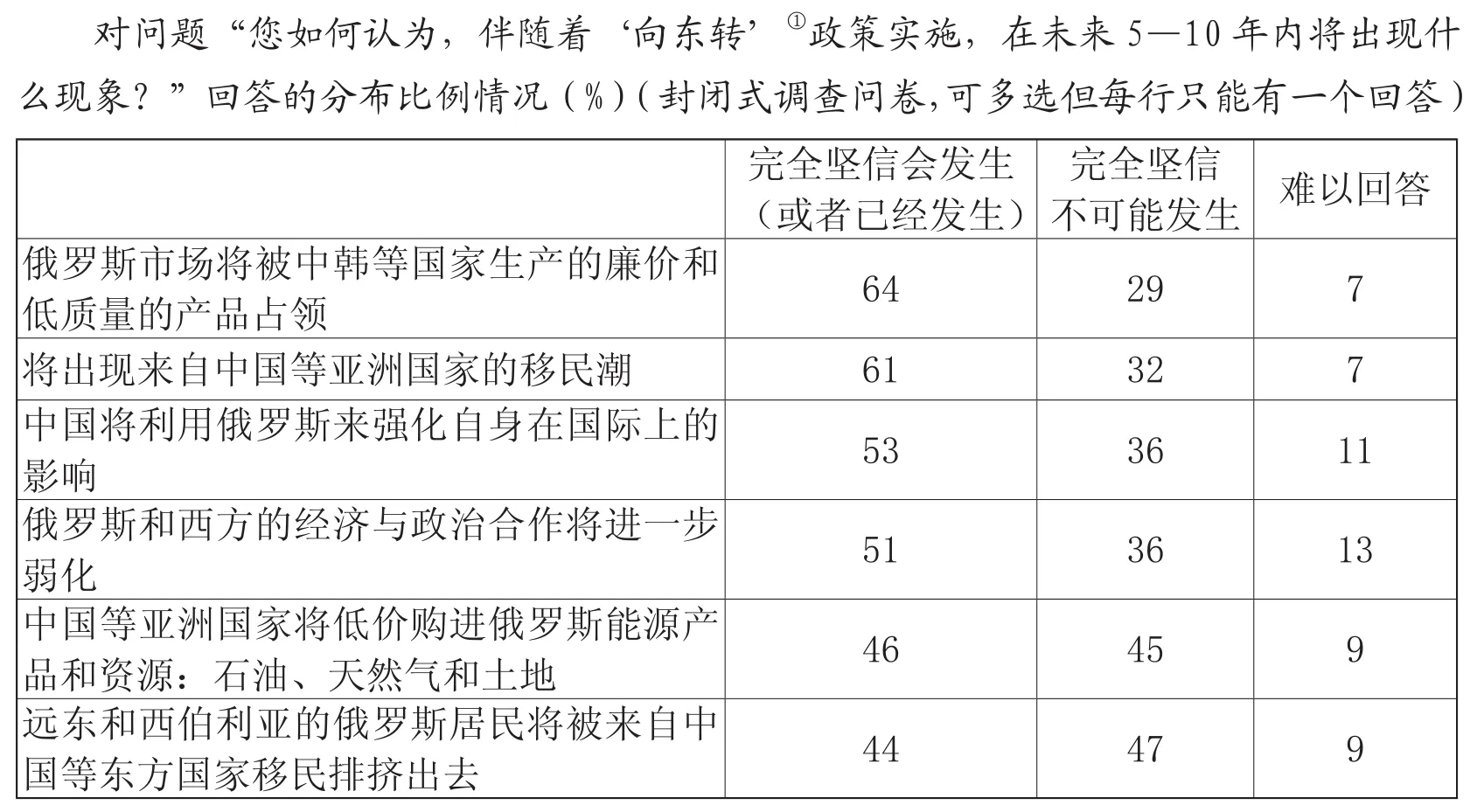

表2 全俄社会舆论研究中心关于中国问题的抽样调查

这个抽样调查数据表明,认为中国是友好国家的比例达到70%,赞成俄罗斯政府对外政策“向东转”的调整;但同时也有64%的被访者认为这一政策的直接结果是“俄罗斯市场将被廉价和低质量的中韩等国家生产的产品占领”,还有61%的被访者认为“将出现来自中国等亚洲国家的移民潮”,53%的被访者认为“中国将利用俄罗斯来强化自身在国际上的影响”等等。②ВЦИОМ. База результатов опросов. [DB/OL].[2006-10-25]. http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1046&q_id=72353&date=25.10.2015.

在与中国接壤的远东地区,中俄两国民间往来和交流更加密切和频繁。但是民意调查显示,当地社会对中国仍在很大程度上保持猜忌和疑虑,甚至不乏排斥情绪。

例如,在阿穆尔州进行的民意测验中,在回答与中国人通婚的可能性和是否应该严格限制中国公民入境时,有68.2%的人回答是“无论如何都不行”,有62.13%的人回答“应该严格限制”。在评价中俄关系时,有40.63%的人认为双方只是“外交关系”,有28.8%的人认为是“友好关系”,只有5.7%的人认为是“互利关系”。仅就“中俄两国是友好关系”的人数比例来看,这一数据远远低于同期全俄民意调查的平均数字(85%)。①马友君, 《俄罗斯远东地区开发研究》,黑龙江人民出版社,2011年版,第193页。

对上述统计数据进行分析可以得出初步结论,首先是俄罗斯国内的舆论环境总体上在发生着对我国有利的转变;其次是俄罗斯国内社会民意对华态度总体上仍具有两面性,这也验证了部分专家对中俄关系的总体概括,即“政热经冷,官热民冷”的说法。

二、俄罗斯社会涉华舆论的成因分析

一方面,中俄两国关系在高水平上持续发展,政治互信不断加深,两国在战略上的相互倚重已经成为影响国际政治军事局势走向的重要因素。数据证明,中俄友好的观念在俄罗斯深入人心,尤其是随着俄罗斯周边战略环境恶化、俄罗斯同欧美国家关系发展陷入僵局的情况下,奉行对华友好的外交政策已经成为俄罗斯社会的共识。

另一方面,俄罗斯社会在整体上对中国的发展速度和水平缺乏明晰认知,对于中国综合国力和国际地位不断上升,俄罗斯社会存在疑虑,认为中国国家综合实力上升、中俄关系发展将带来诸如低端产品挤占俄国内市场份额、中国移民潮、俄罗斯成为中国能源供应地等负面结果。这种表面矛盾的现象是有其深层次成因的。

一是中俄双方在国家层面的关系发展未能充分转化为双方经济合作、地区合作和民间交往的推动力量。普京2016年访华取得重要成果,中俄双方共发表三个联合声明,签订30多个经济合作协议,涵盖能源、航空航天、人文合作等方方面面。但俄罗斯《生意人报》对中俄合作前景作出悲观预测,认为尽管签署合作协议的层次和数量都很可观,可是最终能够得到有效落实的项目乏善可陈,能够对双方经济和人文合作起到实际推动作用的项目更是寥寥无几。②Михаил Коростиков,Иван Сафронов. Владимиру Путину оформляют документы в Пекин[J/OL]. Коммерсантъ[2016-06-21]. http://www.kommersant.ru/doc/3018022.这种看法或许有偏颇之处,但代表了俄罗斯社会中部分政商两界精英和民众的观点,也反映了目前中俄合作中的深层次问题。中俄高度重视双方关系发展,下大力气着手改变贸易结构失衡问题,但中俄贸易额只有中美贸易额的十分之一,依然和中俄两个世界主要大国的国际地位严重不匹配。中俄两国经济合作难以找到契合点和增长点,两国经济规模不对等,贸易结构单一问题没有彻底解决,因而难以带动人文合作和民间交往向深层次发展。

二是历史因素。首先,俄罗斯国家在历史形成过程中强敌环伺,并曾反复遭到邻国入侵,在全民族传统安全观里,外部世界通常意味着敌对;其次,在俄罗斯历史上,战争、征服和奴役是对外关系的常态,导致俄罗斯的社会组织军事化和排外成为长期社会共识;再次,俄罗斯在18世纪战胜瑞典后,通过武装扩张,占领了包括中亚、西伯利亚和远东在内的广阔地域,强烈的弥赛亚意识相应地成为沙皇俄国对外扩张的宗教——法理依据和内生推动力量。相比欧美移民国家对多元文化的包容,俄罗斯民族在地缘文化上有极强的独特性和排他性。

俄罗斯自独立以来,在国内一度陷入深重的经济社会危机,外部战略空间又长期受到美国和北约的打压,周边战略环境不断恶化,俄罗斯社会普遍形成深层次的危机感,反映到舆论环境上就呈现出典型的波纹效应。

三是俄国内媒体报道政策偏向的因素。俄国内媒体出于各种政治、社会和经济利益考量,在相关报道上表现出很强的选择性,受众意识处于媒体话题设置操控之下。“俄罗斯正在遭到来自外部的威胁”是社会舆论长期关注热点,社会民意对任何来自外部的动向高度敏感,甚至国家间正常的经贸和人文往来也被看成是潜在威胁;而大众传媒强调提示的意见,很容易当作“多数”或者是“优势意见”被受众所认知和接受。

四是俄罗斯国内政治格局的因素。出于自身利益考量,炒作外部威胁,包括来自中国的威胁,是以民粹手段获取选民支持、捞取政治利益的惯用套路。俄罗斯科学院远东分院历史考古民族研究所所长拉林对此作出了解释:打中国牌很容易,政客们可以利用假爱国主义和民族主义保住或者获得权力,军方可以借此要求提高军队待遇,社会团体打出民族主义旗号可以在民间扩大影响,而远东地方的领导人没有能力和条件通过发展经济、改善民生展现才干,于是不得不通过“捍卫远东抵制中国扩张”的虚拟斗争提高威信。①马友君,《俄罗斯远东地区开发研究》,黑龙江人民出版社,2011年版,第286页。

五是受众社会属性多种因素的综合作用。苏联解体后,俄罗斯自身的社会现实非常复杂,传统的“欧洲中心论”和“第三罗马”强国情结、辉煌灿烂的历史和文化成就、现实中政治制度和经济体制转轨脱节、国民经济结构严重失调、信仰危机、宗教和民族冲突、价值观念多元对立、地区之间发展失衡、违法犯罪活动呈现社会化等多种矛盾交织在一起,激活了民族传统安全观有关外部威胁的想象。中俄毗邻地区差距悬殊的经济规模和人口数量对比,地区和民间经贸交往中大量负面现象的直观印象叠加,是中国形象在俄罗斯社会舆论中呈现矛盾特征的深层次原因。同样是拉林指出,中国地方媒体上出现的“某企业进军俄罗斯市场”或者“某企业产品占领远东市场”等中国式的报道标题,都会刺激远东媒体的敏感神经,拿来作为“中国威胁”和“中国扩张”的例子。①马友君,《俄罗斯远东地区开发研究》,黑龙江人民出版社,2011年版,第286页。

俄罗斯社会舆论中长期存在涉华负面言论是一个成因很复杂的现象。但比较直接的原因,正如俄罗斯高等经济研究大学东方学院院长阿列克谢•马斯洛夫认为的那样,俄罗斯国内对中国知之甚少,因此产生了众多虚假的刻板印象。归根结底是俄罗斯社会对中国的了解并未伴随着中俄关系不断向前发展而同步有所增加。②Алексей Маслов. ВЦИОМ: россияне поддерживают «разворот на Восток».[2015-12-14]. http://mresearcher.com/2015/12/vciom-rossiyane-podderzhivayut-razvorot-na-vostok.html.

三、提高国际传播效果的理论模型:以对俄传播为例

根据上述调查,中国的国际传播媒体亟须加强对俄罗斯的传播能力建设,改善中国在俄罗斯人心目中的国家形象。而基于受众舆论数据进行分析,运用传播学和社会心理学的最新研究成果,结合传播实践,针对特定受众群体制定传播策略、确定传播内容以及投放方式和渠道是通行的提高传播效果的方法。

应该说,加强国际传播能力建设、增强国际话语权是一项复杂的综合工程,包括制定和完善国际传播策略,理顺和优化国际传播管理机制,打造国际传播队伍,发展和创新国际传播理论,加强国际交流与合作,创新合作传播模式,丰富国际传播内容,拓宽国际传播渠道,等等。

增强国际话语权的关键要素是推动社会舆论的形成。而舆论形成的关键节点是多数意见的形成,多数意见形成又取决于受众所处的社会文化环境。任何社会文化背景下的受众,都是根据此前信息范本提供的参考构架接收信息;同时由于受众个体或者群体的社会属性因素,产生不同程度的波纹效应。当波纹效应达到临界点,足以形成多数意见的时候,社会舆论就诞生了。

众所周知,舆论形成是一个非常复杂的社会文化现象,其变化和发展受现实和历史的政治制度、经济制度、文化环境和受众自身利益的判断影响,其自身带有很大的盲目性和自主性,往往是理智和非理智的混合体。③陈力丹,《舆论学——舆论导向研究》,中国广播电视出版社,1999年版,第23页。

跨文化传播所针对的受众,对传播源所在世界的接触是非常有限的,因而此类舆论的形成在很大程度上是基于李普曼所使用的名词“拟态环境”所营造世界的反应。①(美)李普曼著,《公众舆论》, 阎克文、江红译,上海人民出版社,2006年版,第231页。从这一点上来说,他文化舆论主体接触到的国际传播内容,在本质上不是受众的实际体验,而是心理体验,这也是国际传播有别于在同质文化内传播行为的分水岭。相对于一般意义上的传播,针对拟态环境开展的长期传播行为,对他文化受众舆论的形成和发展具有更大影响力。

前文所说信息范本提供的参考构架,即受众个体在接受信息前头脑中已经积累的判断事物的标准,是个体在拟态环境影响下,对真实世界的意识反映,其主要形式就是信念和价值观。从舆论形成的角度看,这个标准相对稳定,也可称之为受众的预设立场。预设立场对舆论形成非常重要,作为舆论形成的深层次原因,很多学者也将其称之为“潜在舆论”或者“内在舆论”。②王石番,《民意理论与务实》,黎明文化事业股份有限公司,1995年版,第16—17页。

问题在于,如果说受众的预设立场,也就是潜在舆论只是受众接收信息并作出相关反应的基础,那么针对受众社会属性开展的传播则是舆论形成的直接推动力量。这两个因素互为表里,又往往对立统一。从长期的舆论形成过程来看,二者不断相互影响,也可以相互转化,尽管其过程会非常漫长。

显然,针对他文化受众开展的国际传播,其效果取决于两个方向上的传播行为:一个方向是针对受众潜在舆论开展的传播,可称之为“深层次传播”,其目的是影响受众的信念和价值观,意在推动改变受众所在的拟态环境,具有长期、稳定、日积月累和循序渐进的特点;另一个方向是针对受众社会属性开展的传播,这里可称之为“动态传播”,目的是影响受众在具体问题、具体事件上的看法、观点和立场,要充分考虑受众所在的地缘文化传统、受众群体的社会阶层、社会角色、社会分工、人际网络和个人体验等。具体到受众个体,按照学者孟小平等人的观点,主要是要考察个体的社会地位、种族或者民族、年龄、性别、教育程度、经济收入和居住地等依据。③孟小平,《揭示公共关系的奥秘——舆论学》,中国新闻出版社,1989年版,第47页。简而言之,即考察受众个体作为其社会关系总和的自身社会属性。

需要注意的是,即使是在同一地缘文化体系内,能够推动社会舆论形成的受众,通常是来自不同的社会阶层。在不同空间内的受众群体,其预设立场和信息接收能力有很大差异。这个现象导致的结果是,针对不同受众群体进行的同一问卷调查会得出结果迥异、有时甚至完全自相矛盾的统计数字。

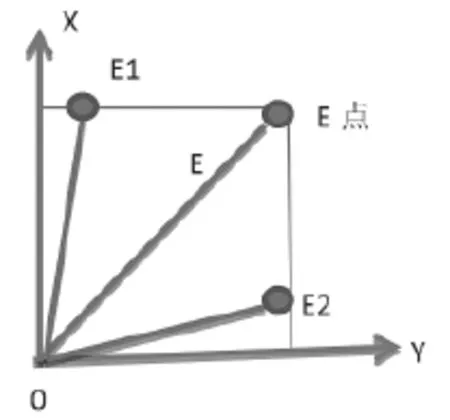

综上所述,可以尝试通过下面这个坐标图来直观描述国际传播的效果:

图3 国际传播效果模型

按照这个模型,X轴和Y轴,也就是深层次传播和动态传播两个动态因素符合传播需要的程度值越高,传播效果值也越高。假设针对受众的动态传播(Y轴)符合程度值相对低、但是深层次传播(X轴)符合程度值较高的情况下,就会出现E1的传播效果。出现此类情况,说明受众的预设立场相对符合传播者的需要,但是由于传播行为未能改变具有不同社会属性的受众的观点和看法,导致传播效果出现了偏差。

利用这个传播效果模型,基于前文关于俄罗斯民众如何看待中国的社会调查问卷得出的统计数据,可以明显看出,俄罗斯社会对中俄友好的观念认可程度逐年上升,从2005年的56%一直大幅度上升到2014年的85%,说明在深层次传播方向上(X轴)关于中俄友好的看法相对来说是长期稳定的,其符合程度值可以说非常高;同时表2的统计数字显示,在具体问题上对中国的负面态度仍然非常明显,受众在动态传播方向上(Y轴)符合程度值过低,导致明显的效果偏差,呈现出模型图中E1线趋势。此外,值得注意的是,在图1和图2的时间轴上2005—2007年间同时出现和总体趋势逆向发展的小幅波动,就表明在此期间受众的社会属性这个动态因素出现了变化。结合在此期间的两国关系可知,应该是具体事件影响了受众社会属性的符合程度值。

基于上述研究,可以初步得出一个结论:针对俄罗斯(E1)这种类型的传播对象,国际传播的重点应该放在针对受众社会属性的动态传播上,而不是针对受众的预设立场进行过多的深层次传播。

具有明确指向性和目的性的特定国际传播行为,基于现实环境的基础,但属于带有明显主观因素的可控传播模式,从议题设置到信息选择,在所有传播环节上都体现出传播者的主观意志。

假设受众对传播内容和传播信息接触率恒定一致(当然这只是理想状态的理论假设),如果国际传播达不到传播者预想的效果,往往是因为忽视了受众对信息的接收同样是具有选择性的,受众在这个过程中并非是完全被动的,受众的信息接收也总是带有很强的指向性和目的性。那么,针对受众开展的动态传播,是如何让受众作出信息接收的选择,以及是如何确定其指向性和目的性的?这对国际传播的效果具有直接影响。

马克思主义认为,人的本质是一切社会关系的总和,人的意识也是社会的产物。受众作为舆论主体,其接触到的拟态环境,如同预设立场一样,有别于真实的客观世界,完全是意识的产物。受众主动或者被动接触到大众媒介传播的信息,是受众的意识和现实世界连接的桥梁,通常和受众的社会属性相关,包括其社会身份、社会分工、社会地位、社会角色,等等。与受众社会属性和社会实践关系越密切的信息,也相应地在受众那里受到关注程度越高。这里所说的社会属性不仅仅包括涉及受众个体自身的那些作为社会存在而带来的属性,诸如前文提到的社会地位、种族或者民族、年龄、性别、教育程度、经济收入和居住地等,同样包括其社会实践带来的属性,包括同社会地位、教育程度和职业相关的兴趣爱好,和种族或者民族相关的文化传统、风俗习惯和价值取向(包括宗教信仰),和年龄性别相关的信息接收水平等精神层面的属性。

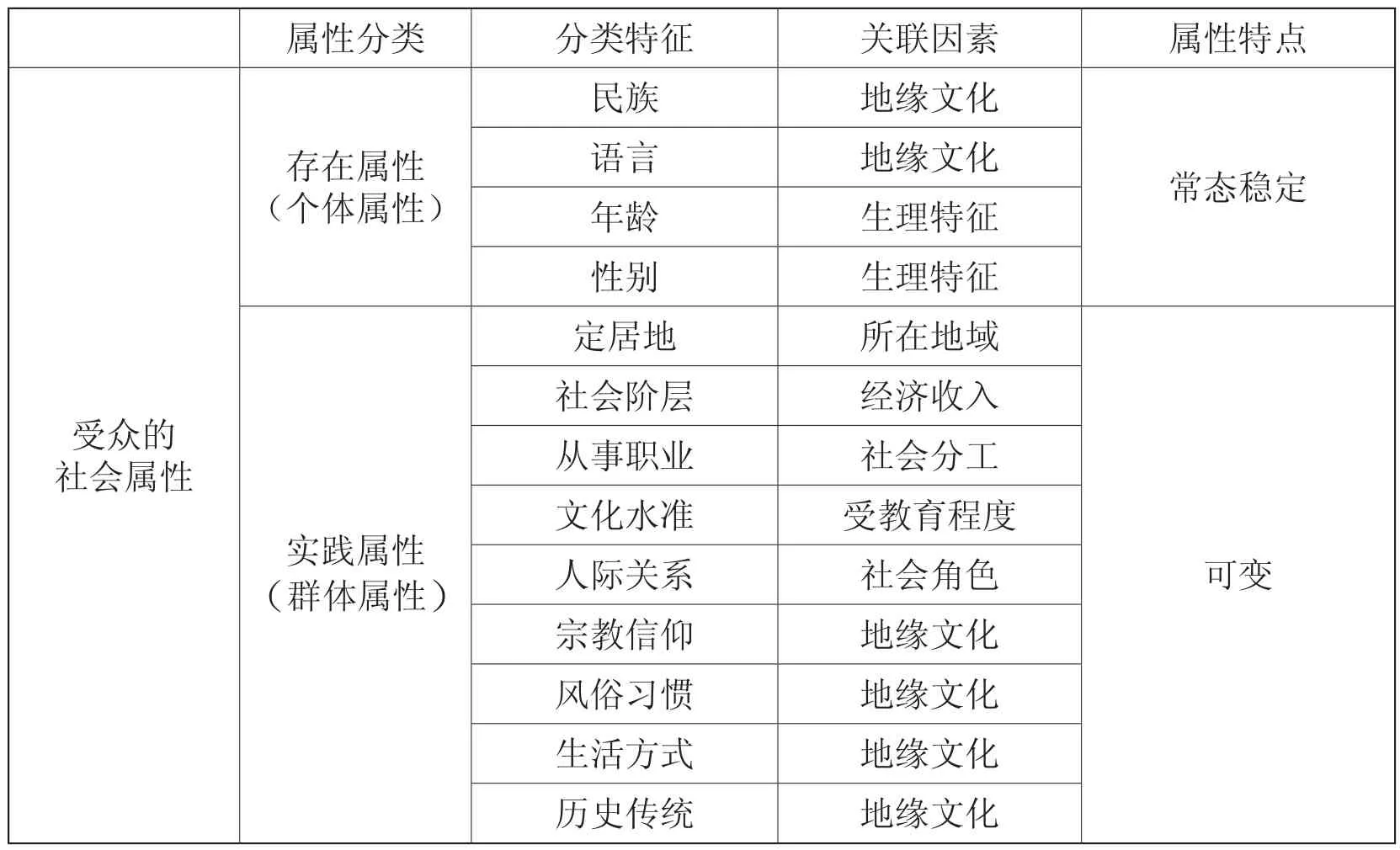

从受众对信息接收的选择性角度,可以尝试把国际传播中特定文化的受众社会属性划分为两大类,用下面这个表格形式呈现出来:

表3 从国际传播角度看他文化受众的社会属性分类

按照前文所述,国际传播对他文化受众开展的动态传播,效果直接取决于大众媒介提供的信息内容与受众属性的关联程度。从这个分类研究可见,国际传播中具体的传播行为必须基于受众的社会属性,根据传播者现实的舆论引导需要,制定不同的传播策略。

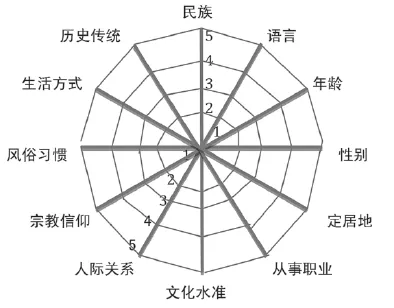

如果把国际传播效果在每个社会属性的分类特征方向上按照1—5分值来进行预估,然后把这些分值用线连接起来,就可以直观看到根据社会属性进行动态传播的效果。

这样,我们可以得到如下制定传播效果预估标准的模型:

图4 针对他文化受众社会属性进行动态传播的效果预估模型图

按照这个模型,在国际传播的具体实践中,传播行为在受众的每个社会属性的分类特征方向上的分值越高,其传播效果相应地就会越明显。

显而易见,在实践层面上,应该正确认识和处理传播“题材”和传播“主题”之间的关系,传播内容应该以受众的信息需求为出发点进行规划。

当然,所谓对外传播的“针对性”、“贴近性”或者“服务性”等不仅仅是指内容,还包括传播方式、方法、手段、语境、语态、传播内容的包装,等等,但无论如何,通常是受众需求决定传播内容,传播内容决定传播形式。

受众的信息需求总是和其社会属性紧密关联,这在客观上要求传播者尽可能及时提供关于其所在地域、国家、定居地相关的信息,提供与其职业、社会阶层相关的信息,提供符合其历史传统、生活方式要求的信息,符合其语言表达方式和风俗习惯的信息。所有受众所需要的这些信息,只代表着对信息题材的需求,而非信息所要表达的主题、观点、立场、态度、看法和价值观。而后者,完全是由传播者掌控的。传播者所要做的(如果希望达到传播效果),就是首先要介入受众需要、熟知和感兴趣的话题、议题或者报道题材,然后传播自身所需要传播的立场、观点和价值观。在本文所探讨的中国对俄传播中是如此,而放宽到中国在全球范围内的国际传播也是如此。

此外,作为一个从事国际传播的媒体,在他文化受众或者国际社会受众普遍关心的议题、话题和事件上失语,是难以想象的。这也是为什么在专业从事宣传俄罗斯的“今日俄罗斯”(RT)电视台的报道中,国际新闻方面的议题能够占到90%以上。

在全球化成为大趋势的今天,不同文化背景的国家间交往日益频繁。但是由于欧美国家在国际传播中的垄断地位,在国际传播中处于弱势地位的国家经常遭到不公正待遇,关于这些国家的报道通常伴随着传播的偏向、偏差,甚至歪曲。

国际传播的失衡是我们必须面对的现状,但是,对这种现状的解释仅仅归咎于欧美媒体背后所代表利益集团的推动,或者是媒体自身报道存在偏见、倾向性和傲慢态度,是远远不够的。就媒体报道内容而言,跨国媒体不可能按照世界政治格局和经济结构,等比例规划其传播内容;欧美跨国媒体报道在内容方面的失衡,恰恰是全球政治经济结构失衡的反应。在国际传播中处于弱势地位的国家具备后发优势,可以有针对性地以提高传播效果为出发点进行规划和建设,并参考国际媒体的成功经验,利用最新信息传播技术,实现超越发展并推动国际传播格局的变化。

(责任编辑:张冬梅)

黄轶男,中央电视台俄语频道副总监,新闻学博士,研究方向为国际传播。