再论清朝“八旗为本”的制度建构与变革(二)

庞广仪

(广西经济管理干部学院 工商管理系,广西 南宁 530007; 四川大学 历史文化学院, 四川成都 620860)

再论清朝“八旗为本”的制度建构与变革(二)

庞广仪

(广西经济管理干部学院 工商管理系,广西 南宁 530007; 四川大学 历史文化学院, 四川成都 620860)

进入近代之后,随着清朝的日渐衰微,“八旗为本”制度构建的弊端在军事、政治、国防安全和经济等领域暴露无遗。为摆脱内外交困的局面,统治者一方面牢牢地保守八旗制度与皇权一体同构的政权组织形式,另一方面也努力变革八旗制度,使之与近代社会和文化发展趋势相契合。围绕八旗制度所进行的改革与清末其他改革一脉相承,甚至制约着其他方面的改革。由于清政府所保守的八旗制度与国家近代化转型所应建立的政治、军事、民族和经济制度存在本质上的差异,再加上统治者又无法化解变革中出现的社会矛盾,改革最终加速了政权的垮台。

八旗; 制度;维护;变革

当前,史学界对于八旗制度相关问题的研究虽然丰富,但由于清朝历史在中国史学科分类上分属“中国古代史”和“中国近现代史”,以致学者们往往将八旗制度的不同时期、不同方面的变革割裂开来探讨;在清末八旗制度相关改革的研究上也疏于与同时代的其他变革联系起来,如研究近代史上洋务运动、戊戌变法和晚清新政的著述虽多,但很少有学者将八旗制度的变革作为切入点来探讨这些变革。

有鉴于此,本文尝试对清末“八旗为本”的制度变革进行探讨,并以此为切入点管窥清朝尤其是清末政治、经济和军事变革,冀抛砖引玉,恳求同仁不吝指教。

一、“八旗为本”军事体系的修复与维护

在太平天国运动为首的农民起义冲击之下,清朝沿用200年的军事体系受到了严重冲击。作为军事体系根基的满、蒙、汉八旗已经在世代享受“铁树庄稼”、缺乏危机感的环境下逐渐蜕化成为庞大的社会寄生群体,而且这一糜烂之风也感染了其仆从部队的绿营军。由于起义农民动辄以“奉天讨胡”为战斗纲领,各地尤其是南京、杭州、沧州等地的驻防八旗多遭毁灭性的打击,清政府手中的军事王牌僧格林沁所部八旗精锐骑兵也在长期征战中丧失殆尽,僧格林沁本人则在征伐中丧命。而在镇压农民起义中崛起的湘、淮各军,虽然原则上仍然是原有军事体系的补充力量,但中央无法对其进行有效控御。

为此,同治年间清朝中央不得不针对八旗兵制进行变革,核心是重构“首重满洲,八旗为本,以满御汉”的军事体系,在具体措施上则是主动引进新鲜而且实用的元素,在武器装备上放弃“弓马骑射乃八旗根本”的思维定势,大量购置洋枪洋炮,在官兵编遣上则“满汉结合”,主动吸取湘淮军组建经验。1861年,清廷向西方列强购买新式枪炮,在八旗禁旅中挑选精壮兵士万人组成“京师神机营”。“京师神机营”成军时间几乎与日后名震天下的淮军同步,而初期兵力多于淮军初创之时,可见清政府对其所寄托希望之大。对于遭受重创的各地驻防八旗和绿营,清政府则挑选其精壮组建“练军”,营哨饷章均按湘淮军制,大量采购西式武器以淘汰落后的冷兵器,并引进“洋操”进行训练;“练军”名义上由皇室亲贵统率,但直接掌兵的将帅被赋予较大的管理、指挥和财务权力,中央意欲激励他们一改颓势,在嫡系部队中培养堪与湘淮军比肩的军事力量。

当太平天国和捻军起义被相继镇压、“练军”编遣稍具雏形之际,清廷中央欲效仿康熙年间“削藩”旧事,以“练军”取代湘淮军为代表的非嫡系部队,重新构建“八旗为本”的军事防控体系。无奈八旗、绿营官兵积弊已深,“练军”虽具湘淮军之形却无湘淮军之神,骤然取而代之必然引发肘腋之祸。反复权衡之下,中央不得不退而求其次,对湘淮各军进行裁撤、改编、调防,组建“留防勇营”分驻全国各地。如此,湘淮各军由非常设、补充性质的地方武装升级为拥有正规编制的政府武装,而驻防八旗仍然以皇家嫡系部队的身份在“留防勇营”背后节制、监控。士大夫出身的湘淮将帅对朝廷意旨心领神会,对麾下部队由“杂牌军”升级为常设正规军的待遇非常满意,无意进一步挑战八旗皇家嫡系在国家军事体系中的主导地位,纷纷接受改编调遣以输诚于朝廷。如淮军攻克苏州之后,全军包括主将李鸿章在内都不具备入驻李秀成所筑忠王府的资格,但移防于此的八旗官兵很快成为王府新主人,并更其名为“奉直八旗会馆”,非旗籍将士攻城拔寨虽然功勋显赫,却不得不在皇室世仆面前退让三分。

满汉统治者的相互妥协表面上重构了“八旗为本”的国家军事体系,但该局面仅仅维持到甲午战争。甲午战争中,担任作战主力的湘淮各军损失惨重,清朝中央借机重新“洗牌”,裁撤由于将帅“私兵”而导致中央难以指挥到位的“留防勇营”,仿照“西法”在全国编练“新军”,其中以八旗“新军”为重中之重,目的是把重构“八旗为本”的军事体系落到实质性层面。

八旗“新军”的编练基本与晚清新政同步。1902年,清朝中央谕令:编练新军重中之重就是将八旗壮丁进行造册登记,按照新法操练[1]4719。同时,中央在宗室少壮亲贵中培养统兵之才,被赋予此重任的铁良在1902至1903年间和袁世凯一起在京城旗人中挑选壮丁,调往保定后仿照德国方法进行操练。1905年,齐装满员的京师八旗新军编练成功,改称陆军第一镇,清朝中央对其寄予拱卫京师,统帅、监控各部新军的厚望。受陆军第一镇编练成功的业绩所鼓舞,1908年宗室亲贵再接再厉,执掌中央军权的载沣、载涛、毓朗、铁良等人亲自上阵,抽调京城旗丁组建和编练禁卫军,该军装备和编制“全盘德化”,马、步、炮、工、辎、军乐、警察等兵种和轻重武器一应俱全,非其他各军所能望其项背[2]147。

各地驻防八旗也积极效仿京旗进行军事变革。旗丁众多之地自组八旗“新军”,如广州驻防八旗在1901年至1905年间抽调近万名旗丁进行训练,最后挑选合格者组成新军步队四营,每营官兵277名[3];吉林八旗也于1906年挑选抽调5千旗丁,编练常备军第一协[4]324。旗丁相对缺少的地区如荆州、青州等地,则采取“掺沙子”的方式就近加入当地“新军”,以皇家世仆的身份监控其他士兵。

但以下原因注定甲午后的兵制变革无法真正重构“八旗为本”的军事体系:其一,旗兵积弊日久,即便是载沣亲抓的禁卫军,训练时嬉闹成风,“不脱梨园武行习气”[5]86,如此造作又焉能担当重振八旗,节制各军以御天下的重任;其二,与士大夫统帅统率的由淳朴农夫组成的湘淮军不同,新军将帅和幕僚抱负复杂,下级军官和士兵亦才俊荟萃,思想活跃,不甘心无条件接受皇室权贵调遣和八旗节制,即便是担任“掺沙子”任务加入当地“新军”的旗丁,很多人也受革命思潮的影响而转变为“旗人中的同志”。

1911年武昌兵变,由于缺乏强大的嫡系武装力量居中控御,清朝皇室只能眼睁睁的看着南北战局脱离自己的操控。

二、“以满制汉,双轨运行”的官制维护与改革

从《民报》和《新民丛报》的论战始,关于晚清立宪真伪褒贬的争论已经持续了百年。褒其者认为以宪政为中心的系列举措确是“真金白银”般的改革,贬之者则认为这是一场彻头彻尾的骗局,“皇族内阁”的出台就是明证。其实,从本文角度观之,两派的观点并不冲突:新政改革本身就是挽救清朝国祚,故必先巩固八旗集团尤其是其核心圈子宗室权贵的政治地位,如果严格参照“满汉一家”,“君民共治”的宪政内涵来理解的话,晚清宪改当然是骗局;但统治者为了寻求八旗集团现实和法理上的执政依据,必须在不伤及体制根本的前提下在“枝节”层面进行“真金白银”式的改革,而且成效要立竿见影、有目共睹。

太平军兴之后,双轨官制由于遭受沉重打击而不得不进行长达数十年的调整和改革。

在战争期间,统治者以非常措施应对非常之局面:暂时打破地方官场“满汉平衡”的旧制,旗籍督抚一度绝迹三年,在战争中崛起的非旗籍将帅被赋予管辖地方财政、军事、司法、用人、对外交涉等权力。

镇压农民起义后,“以满制汉”的官僚体系在中央与地方实力派的相互妥协中得到部分修复。八旗集团在确保中央优势的前提下,暂时放弃采取“削藩”“掺沙子”等强硬取消地方相对独立局面的方式;同时,宗室亲贵直接领导、笼络地方实力派,如奕讠斤之于曾国藩、李鸿章、左宗棠,奕譞之于李鸿章,奕劻之于袁世凯,既是上下级关系也是知交,这其实是以柔性、过度的方式勉力维持“以满制汉”体制。而非旗籍地方实力派有别于拥兵自强、迷信武力的一般军阀,作为虔诚儒学信徒的他们并无进一步觊觎朝廷“神器”之野心。如曾国藩率众儒生披甲从戎,十年征战,殚精竭虑奉东南半壁于清廷,虽不过封侯之赏,然捍卫名教于狂澜之中已慰其平生之愿,功成名就之后自愿裁撤兵力以取消朝廷顾虑;左宗棠、李鸿章同样在八旗集团的让步面前感恩戴德,“尽一分心酬圣主,收方寸效作贤臣。”[6]656

中央和地方相互妥协虽然缔造“同治中兴”的局面,但由于双轨官制没有得到实质性的修复,所以很快就面临新的统治危机:一方面,李鸿章等士大夫出身的地方实力派逐渐老去,而新兴的非旗籍官僚或者思想活跃、容易接受新思想,或者在智囊团中吸纳了通晓新学之士,导致他们中很多人越来越抵触久衰而未朽的“以满制汉”“双轨运行”的官制;另一方面,新一代旗籍政治人才并没有在过渡时期内大量成长起来,被委以重任者很多“非尸居其位,亦乳臭矣”,难以承担为皇室守御江山的重任。

早在戊戌年间,慈禧就向光绪帝亮出变法底线:“但留祖宗神主不烧,辫发不剪,我便不管”[7]342。清末新政最初在经济、军事和文化等领域进展顺利,但在国内外压力之下不得不驶入“深水区”,直面“祖宗旧制”与“宪政”相契合的棘手问题。慈禧再次亮出宪改底线:“立宪一事,可使我满洲朝基础,永久确固”[8]283。而欲使清朝江山稳固,拱卫皇室的“以满制汉”官僚体制当然不允许动摇,统治者于此再次显示出了较高的政治智慧:仿照列强“后起之秀”德国和日本的先例,将预备立宪和集权宗室“有机结合”。

但是,由于宪政制度与八旗制度、汉式官制分别萌生于不同的社会文化土壤,在它们之间寻找契合点难度过大。伴随政治变革所进行的一系列人事变动如果置于以往其他时代并无特别之处,但在当时却被置于国内外舆论的风口浪尖之上。

1906年9月1日,清朝中央宣布仿行立宪。9月6日,在“满汉不分”的口号下高调宣布改革官制,拟定以“责任内阁”代替原先的内阁和军机处职权,同时裁撤吏部、都察院,成立资政院、行政裁判院、集贤院、大理院、审计院。但如果真正按照“满汉不分”的原则选拔新任各部大臣的话,八旗集团将难以保持在中央的优势。宗室亲贵纷纷上折反对乃至亲到慈禧处哭诉哄闹。最终,军机处、宗人府、翰林院、钦天监、内务府等旗籍大臣实际把持的部门保留,新设的11部13大臣中,旗籍和非旗籍官员的比例是8:5,连表面上的“满汉平衡”局面也被打破。1907年的“丁未政潮”中,瞿(鸿禨)、岑(春煊)与袁(世凯)两派非旗籍官僚为争权夺利而两败俱伤,居中操控的慈禧和宗室亲贵坐收渔翁之利,大肆在枢要部门安插嫡系,“联翩而长部务,汉人之势大绌。”[9]234

1908年,以载沣为首的宗室亲贵秉承慈禧遗策,除了在中央各部继续推行排汉用满、集权亲贵之策外,还不切实际地在地方上全面修复“以满制汉”的旧制。1908年,北洋派系首脑袁世凯被放逐。1909年2月,邮传部尚书陈壁先是革职“永不叙用”,旋即严修乞休。接着,东三省总督徐世昌内调邮传部尚书,继任总督锡良到任后,立即抓住黑龙江布政使倪嗣冲贪污案,“即行革职,并勒追赃款”[10]943。3月,民政部侍郎赵秉钧乞休致北京的警权转到亲贵手中。6月,直隶总督杨士骧病死,亲贵端方继任其职。1910年初,唐绍仪被迫乞休,铁路总局局长梁士诒被撤职,江北提督王士珍被迫“染病”自请开缺。

清朝中央名为“满汉不分”实则修复“以满制汉”的举措在当时的影响力并不亚于科举的废除。在科举存废问题上,清朝中央也曾面临着艰难的选择,毕竟这是其争取非旗籍精英支持的重要举措,但清朝中央最终还是顺应大潮放弃科举。相形之下,改革“双轨官制”虽然也是大势所趋,但清朝中央却毫不犹豫地选择了保留,可见“双轨官制”比科举制度更关乎皇室利益和清朝国祚。清朝中央的这一系列人事变动被《顺天时报》《申报》等知名传媒连篇累牍地报道,使社会各界深感政府的举动违背宪政精神和文明渐进的轨道,人心为之哗然。广大非旗籍官僚也离心离德,认为此举“自取灭亡之道”,“设有大故,而欲督抚效命,岂可得耶?”[11]844湖广总督以“督抚若失军事实权,即将无从负疆圻任”为由反对中央决策[12]70。两江、两广、陕甘总督及山东、河南、陕西、安徽、江西、贵州等省巡抚,“因同病之故,乃相怜相亲”,以“一人之力不足与中央抗,思互相联合,以为与中央争持之基础”,联合电驳,抵制了中央的集权计划[13]。

在清末新政紧锣密鼓进行的同时,密切关注国内局势的革命派与改良派围绕着“宪改之路能否行得通”的热门话题展开旷日持久的论战。最终,革命派在论战中取得上风,其中很重要的一个原因是改良派主将之一梁启超逐渐认同革命派的观点。梁启超之博学善辩当然不输于革命派诸人,他这一转变绝非心血来潮,而是通过切身经历知悉主导改革的宗室亲贵不会“革”去本集团的政治特权,这已经注定了政治改良路线的最终命运。

三、“封禁满蒙”制度的放弃

甲午战败后,清政府不得不于1897年做出变革——彻底放弃封禁政策。这是基于以下原因:其一,冷兵器退出历史舞台已是大势所趋,封禁满蒙以保持八旗部落兵“弓马骑射”已是不合时宜之策;其二,清政府已经无力控御东北垦荒的难民潮,与其保守封禁之策而激化矛盾,不如开禁垦荒以积聚民心,缓和财政压力,此诚如熊希龄在《东三省移民开垦意见书》中所指出的:“欲挽东三省之权利,莫如使各省土货之畅销,而其要皆不外乎移民开垦。”[14]其三,阻止关内难民越关垦荒本为清朝皇室在关内失势之后预留东山再起的资本,但却为俄、日有组织移民东北大开方便之门,这种行为被舆论视为“宁赠友邦,勿予家奴”而尖锐抨击,不但不利于维护八旗制度,反而置该制度于舆论的风口浪尖之上,即连宗室亲贵、东三省总督的锡良也呼吁不分满汉,“招垦移民,……抵制外力”[15]49。

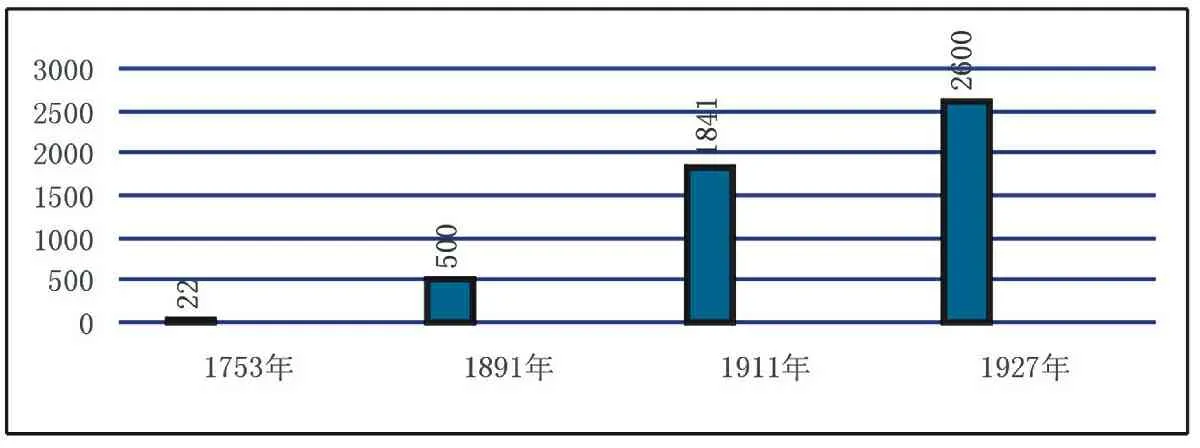

“开禁”东北后,在政府有计划、成规模的组织下,“闯关东”的华北难民在短时间内迅速飙升,数目不但超过留驻“龙兴之地”的满、蒙旗人,也远远超过几乎同时涌进的俄罗斯、日本和朝鲜移民。兹汇总相关数据汇成下图:

图1 18世纪末到20世纪初东北人口增长概况 (单位:万人)

资料来源:梁方仲 《中国历代户口、田地、田赋统计》,人民出版社,1980年版,第262~265页;路遇《清代和民国山东移民东北史略》,上海社会科学院出版社,1987年版,第49页。

从图中我们可以看出:从1753年东北人口22万,主要是“放养”于此的八旗部落兵;咸丰末年封禁政策调整后,难民的大量涌入使东北人口迅速攀升,至1891年增长至500万;东北全面开禁后至清亡短短十数年间,人口更是在500万的基数上以平翻了两番,这一趋势并不因为清末民初的政权更迭而中断。移民人口绝大多数来自华北地区尤其是山东半岛,今天“胶辽官话”通行于山东和东北两地,与清末的“闯关东”关系颇大。

对于清政府而言,放弃封禁政策本为解决现实上的财政、国防困难和舆论上的孤立,但却对作为政权根基的八旗制度造成巨大冲击。

首先,在文化上八旗集团无法保留“满语骑射”专属地域。在“闯关东”大潮的冲击下农耕文化和游牧、渔猎文化进行了艰难的碰撞与磨合,最终合为一体。如黑龙江、吉林两省蒙古旗人本来“未谙耕种,徒资牧养,一片荒芜”,而大量关内难民则租种牧地,生活生产方式的不同使双方有颇多摩擦。1904年清政府采取“招户领地,种田课税”之策,农牧摩擦逐渐减少,蒙古旗人也“渐事稼穑”[16]137。再如在汉语推广方面,据清朝官方编撰的《黑龙江志略》载:黑龙江地区满、蒙八旗各部通用满文,与蒙古各旗公文往来则酌情采用蒙文,但在宣统年间,官方和民间多通用汉文汉语,一向只采用满文索伦、达虎尔(达斡尔)、鄂伦春、巴尔虎各部亦趋重汉文,而采用蒙文者仅限于杜尔伯特、札赉特、后郭尔罗斯及依克明安各旗[17]169。同时,满、蒙民族的饮食、语言和风俗也不断地向垦民迁移,成为东北地域文化中不可或缺的部分。

其次,在军事上充当统治者手中利剑的八旗部落兵因为丧失了“放养地”而彻底退出历史舞台,此诚如美国学者Walter Young所言:“从辽河口岸直达黑龙江,至多只能看见从前游牧人民的一点行将消灭的残遗物迹而已,他们昔日跨峙塞北的雄威,已经荡然无存了”[18]。最重要的是,专属领地的放弃使八旗集团丧失了赖以东山再起的“土地资本”。辛亥年间,宗室权贵计划退守关外,由于得不到东北满、蒙、汉各族人民的支持而不得不作罢。“九一八事变”之后,东北各族人民异口同声地唾弃清朝遗老在日本人扶持下企图于“龙兴之地”建立伪“满洲国”的可耻行径,众志成城地支持中国共产党领导的“抗联”斗争。仅从这点来评价,“开禁”政策顺应了历史发展大潮,促进现代意义上的国家的形成,推动了民族团结,维护了领土完整,其影响力之深远并不亚于近代史上的其他重大变革。

四、“恩养”制度的惨淡维持

清朝末年,与国力日益衰微形成鲜明对比的是,旗人繁衍速度不减反增,号称“旗下闲人五百万”(经当代学者考证,实数逾千万,约占全国人口的2%),再加上大量民人携带财产投靠旗人以求庇护,更使财政雪上加霜。不堪重负的政府不得不考虑对“恩养”制度进行重深层次的变革。

针对“铁树庄稼”的改革自戊戌变法始。锐意革新却又缺乏执政经验的光绪认为“恩养”制度是社会累赘,国家弊政,据说他曾对补授副都院的王士珍大发感慨:“你要与旗人共事了,他们都糊涂啊”。当维新派提出废除“铁树庄稼”——“放旗兵、满汉不分、准旗人自谋生计”的建议时,光绪深以为然,即予采纳。但在广大旗人眼中,光绪犯了严重的“立场”错误:八旗“大家庭”是依靠“恩养”制度而维系的利益共同体,光绪本人就是其中一员,而且是名义上的“家长”;“恩养”制度弊端丛生、难以为继当然人所共知,但“大家庭”的绝大多数成员已经无法适应离开该制度的生活;当任何人敢于撼动“铁树庄稼”时,平时矛盾重重的“家庭成员”立即恢复惊人的团结,举全体之力共讨之,即便倡导变革者是“家长”——皇帝也不例外。

光绪和维新派的变革计划很快遭致八旗“体制”内强烈的反对。据史料记载,戊戌变法期间的一些新举措尚在酝酿之时,京城旗人已经通过特殊的消息渠道知悉变革动向,尤其对于自谋生计之策“不满意达到了顶点”[8]224;下层旗人聚众抗议,上层权贵如怀塔布、立山等“率内务府人员数十人环跪于西后前,痛哭而诉皇上之无道,又相率往天津就谋于荣禄,而废立之议即定于此时矣。”[7]272至今很多学者还认为帝后两党权力之争是导致变法夭折的导火线,但慈禧绝非仅仅为个人权力和地位而反对变法,她扼杀变法的行动代表着依靠“铁树庄稼”维系生计的整个八旗集团的利益诉求。

《辛丑条约》的巨额赔款使清政府财政濒临破产,慈禧和皇室亲贵不得不重拾戊戌旧政,改革“恩养”政策。其主要措施如下:

劝业归农:1907年,中央要求清查旗地分给旗人耕种,如果不敷则另购民田授地;设厂办学,设立工厂招收旗人子弟,开办政治、军事、语言、商业等实业学堂培养旗人学生;自谋生计,发放安置费用,鼓励旗人落籍为民,自谋职业。

就现存的资料来看,除了长期“放养”而适应了恶劣生存环境的东北旗人外,各地旗人生计改革多未能达到预期效果。学术界对此次改革失败的原因归结如下:主观上,长期依赖朝廷“恩养”的旗人缺乏谋生观念和技能;客观上,清政府缺乏足够的安置资金、土地和生产资料。但从本文的角度分析,与戊戌变法一样,“新政”期间的旗人生计改革失败的根本原因是旧体制的受益者无法对体制进行自我否定。诚然,朝廷的“铁树庄稼”关乎千百万旗人家庭的生活乃至生存,但八旗制度却是朝廷的根,大清的魂,“国家莫有要于此者”。改革政策的制定者、执行者无法逾越“存八旗,保大清”的底线,而广大旗人自然倚此为护身符反制改革,保住自家饭碗。如1907年清廷颁布裁停旗饷、计口授田的相关诏令后,各地旗人恐慌异常,集会议论:朝廷连自己人都不顾了,那是自弃祖宗三百年江山,“竟有痛哭流涕,群谋抵抗,不谅朝廷之苦心者”;成都和浙江等地旗人集会抗议时还引发冲击将军衙门的暴力事件;各地推选的代表相约进京,恳请朝廷收回成命。此后中央不得不承诺维持“恩养”制度以谕慰旗人:“所有钱粮、兵饷仍均照常,毋使八旗人等妄生疑虑。”旗人生计改革最终成为政治作秀,主持此事的亲贵大臣每日“略谈他事,日暮而散”直至清亡,“于旗人之生计,初未尝一为之谋”[19]。

结论

进入近代后,国家和社会亟需进行深度改革以顺应发展潮流,但日益腐朽的八旗制度却成为妨碍改革的主要因素,因为改革主持者是皇室,而改革的重要对象是与皇室共为一体的八旗制度。统治者因此面临着艰难的体制自我否定困局:一方面深度改革与放弃特权、自革其命并无二致,另一方面抱残守缺又面临着舆论强烈的批评。围绕“八旗为本”所进行的制度变革不但举步维艰,而且还动摇了清朝统治根基,这其实也昭示了清末其他改革最终结局。

[1]朱寿朋.光绪朝东华录[M].北京:中华书局,1958.

[2]大清光绪新法令:第八册[A].上海:商务印书馆,1909年(宣统元年)铅印本.

[3]何文平.晚清军事改革中的广州驻防八旗[J].历史档案,2002(3):24-29.

[4]徐世昌.东三省政略:军政篇[M].长春:吉林文史出版社,1989.

[5]夏仁虎.旧京琐记[M].北京:北京古籍出版社,1986.

[6]陈旭麓,顾廷龙,汪熙.盛宣怀档案资料选辑之七:义和团运动[M].上海:上海人民出版社,2001.

[7]中国史学会.中国近代史资料丛刊:戊戌变法(一)[G].上海:上海人民出版社,1957.

[8]中国史学会.中国近代史资料丛刊:戊戌变法(二)[G].上海:上海人民出版社.

[9]恽毓鼎.崇陵传信录[M].北京:中华书局,2007.

[10]中国科学院历史研究所第三所.锡良遗稿:奏稿(第2册)[M].北京:中华书局,1959.

[11]张楠,王忍之.辛亥革命前十年时论选集:第3卷[G].北京:三联书店,1960.

[12]宣统政纪实录:卷二[A].台北:华联出版社,1964.

[13]于民.社说[N].东方杂志,1910(12).

[14]熊希龄.东三省移民开垦意见书[A].1910年.

[15]哈尔滨市地方史研究所.哈尔滨历史编年(1896-1926)[G].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1980年.

[16]佚名.安广县乡土志[G].沈阳:辽宁省图书馆藏,1909.

[17]张国淦.黑龙江志略(宣统)[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989.

[18]WalterYoung.美报之华人满洲移民运动观[N].东方杂志,1928(25).

[19]论旗人生计亟宜另筹办法[N].申报,1907-10-17.

[责任编辑 韦杨波]

A Further Discussion of the System Establishment and Reform Based on “Eight Banners as foundation” in Qing Dynasty

PANG Guangyi

(Guangxi Cadres University of Economic and Managemen,Nanning,Guangxi 530007;Sichuan University,Chengdu,Sichuan 620860, China)

With the decline of the Late Qing government, the disadvantages of eight banners system were thoroughly exposed in the fields of military forces, politics, security and economy. In order to effectively handle the situation beset with internal and external troubles, on one hand, the rulersfirmly stuck to the integration of imperial power and the system of eight banners, on the other hand, they also tried to reform and adjust the system to the growing trend of modern society. However, the reform of eight banners system was inconsistent with,even restrict edother reforms in the late Qing Dynasty. Because eight banners system essentially doesn't conform to a modern society's needs in the respect of military forces, politics, security and economy. In addition, the rulers could not resolve social contradictions in the reform, which finally accelerated the collapse of the regime.

eight banners; system establishment; reform

K206

A

1672-9021(2016)06-0080-07

庞广仪(1977-),广西钦州人,广西经济管理干部学院工商管理系副教授,四川大学历史文化学院博士后,主要研究方向:中国近现代史。

中国博士后科学基金面上资助项目(2016M600739)。

2016-06-11