惜墨如金梁鼎芬

◇ 颜奕端

惜墨如金梁鼎芬

◇ 颜奕端

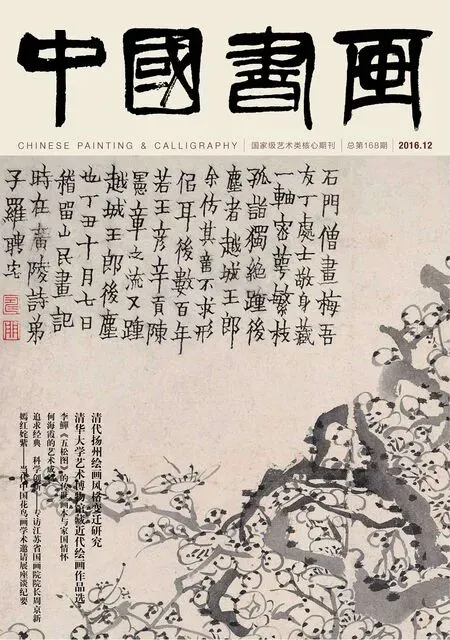

梁鼎芬 行书诗徵阁扇面 纸本 1896年

在中国的历史长河中,仔细考察传统社会的士人群体,可以发现诸多名流中有不少人集多重人格于一身。真实的历史人物在现实境遇中的立场往往非常多变复杂。这当中,有多位具有高尚人格和追求完美的志士仁人,在诸如文化、教育等方面做出过很大贡献。梁鼎芬便是一位杰出的代表。

梁鼎芬出身书香世家,一生致力于藏书。徐信符《广东藏书纪事诗》载:“节庵掌教端溪,创设‘书库’;掌教丰湖,创设‘书藏’;掌教广雅,扩充‘冠冕楼’;游镇江,又捐书焦山书藏。所至之地,均倡导藏书。”但他从不为藏而藏,有过人之处,且居功至伟。梁在广州所筑的“葵霜阁”藏书楼,1911年改名为“梁祠图书馆”,对公众开放。这是当时所创立的第一家私人图书馆。在丰湖书院所创建的“书藏”,成为中国最早兴办的学校图书馆。梁氏对此充满了自豪感,肯定了“书藏”对学术研究的重要作用。梁鼎芬的藏书前后有约十万卷,对晚清整个图书事业贡献巨大。

梁鼎芬平生功绩除了藏书外,还多次执掌多地书院。自被罢官之后,梁鼎芬就决定以教书育人为己任。1886年出掌惠州丰湖书院,次年出掌肇庆端溪书院,1888年广州广雅书院落成,受两广总督张之洞邀请,执掌至1892年。张之洞调任湖广总督,又邀他执掌两湖书院。此后,梁跟随张之洞投身洋务运动,先后办蚕桑学堂、武备学堂、农务学堂、师范学堂和各类中小学堂,一边讲儒家经典,一边引进科学新知。梁鼎芬性格虽然耿直,一生忠君,说出种种食古不化的奇谈怪论,但在对新学的接受上,态度并不保守,教育思想较先进,丰湖书院建树尤多,培养了大批优秀人才。

从藏书大家到书院领袖,得益于梁的完备而丰富的旧学功底。这自然要说起梁鼎芬的求学历程。除了家学渊源之外,梁还师从18世纪岭南最有名的学者—“东塾学派”创始人陈澧。陈澧是一个百科全书式的人物,举凡古文、算学、天文、地理、音韵、乐律等无不涉猎,尤其擅长训诂与考据学。作为岭南一等一的大学者,陈澧深受同仁仰慕,以至于坊间曾有“平生不识陈东塾,便到南粤也枉然”的说法。所谓名师出高徒,何况梁鼎芬本来就有“神童”之名。他在陈澧门下苦学数年,更是修炼得学富五车,文采横溢,年纪轻轻就中进士、入翰林,倘若没有意外的话,必定前程似锦。所谓的“意外”,且容后禀。

扎实而全面的个人文化修为,为梁鼎芬在近代文化史中赢得了一席之地。对梁来说,书法既是安身立命之本,也是最基本的书写工具。无论是政界还是学界,除了日常交往的礼节而外,翰墨交谊几乎是各色人等之间往来的桥梁和媒介。梁鼎芬作为饱学之士,与当时众多的遗老类似,笔墨功夫出类拔萃。政治历程会随着时间的推移而淡化,直至模糊,书法却让个人形象变得愈加清晰而深刻。这也正应验了那句话:政治是速朽的,文化是永恒的。揭去政治的画皮之后,可以看到梁鼎芬读书人的底色,也就是经常所说的“书生本色”。

梁的多面性从人际交往中可见一斑。在时代与家庭的影响下,逐渐形成经世致用和忠君卫道思想。梁与皇室人物关系密切,积极修守皇陵,定格成为清朝遗老,甚至参加孔教会,参与张勋复辟。但与黄兴、黎元洪等革命派也有交往,与黄遵宪、康有为、梁启超、张謇、郑孝胥、章太炎等文人学者更是多有交集。林林总总的人物当中,前辈乡贤李文田对梁影响很大。李文田既是书法名家,又是麻衣高手。据载二人见面时,李端详梁鼎芬的面相后,蹙眉叹息道:“贤侄的寿数难过二十七。”梁鼎芬闻言大惊失色,赶紧询问解救之法。李文田说:“贤侄若要续命,非干出一桩惊天动地的大事不可。”随后果真发生了一件大事—即前文所说的“意外”—1884年5月,上书弹劾“中法战争”中主张求和的权臣李鸿章。慈禧太后以“妄劾”之罪严惩了梁这位官场新秀。真是果如李文田所预言的那样,梁凭借此举转祸为福,续命成功?还是文人真性情,不谙官场规则?或者可能是事后杜撰的噱头?怕已无从考证。不过,梁鼎芬脾气特大是真的。章太炎素以胆大、脾气暴闻名,但与梁鼎芬相比,仍属小巫见大巫,故世间有“梁疯子”之称。除了李鸿章之外,梁鼎芬还弹劾过另外一位直隶总督、北洋大臣袁世凯。梁鼎芬批李后便自请辞官,顺便刻了枚“年二十七罢官”的印章,卷起铺盖,回了广东老家。自此沉沦多年,直到张之洞将其“打捞”上岸。

俗话说,性格即命运。梁鼎芬一生周旋于复杂的关系网。在梁殁后,浙江余绍宋曾作《梁格庄会葬图》以为祭,记录了梁下葬的情景,留下如烟往事。梁虽然涉众面极广,但有固定的、核心的交际圈,不外政治人物和学界文人两大类,政治在左,学术在右。但也不是绝对地、严格地区分,也有交叉情况出现。这与当时士人的知识结构和文化背景有关。踏入仕途之后,在清廷当时的政治氛围下,梁与清流名士皆有交往并跻身其中。中法战争期间,弹劾李鸿章便是最有力的证明。后来因缘际会,又得到左宗棠的赏识。到最后成为张之洞的幕僚,辅助张办洋务教育,成为张宦海中的得力助手。对张之洞来说,梁鼎芬绝非一般幕僚,而是心腹至交,情谊在师友之间。梁鼎芬最终集维新与保守于一身,前半生作为清流,在张之洞幕下主持《时务报》,倡导变革,后半生成为最积极、最活跃的保守派人物之一,保皇思想得到了实践机会,却一直遭到了掌权者的打压。尽管仕途受挫,梁对清廷之愚忠却可说是举世无匹。光绪三十四年(1908),慈禧与光绪帝相继西归,梁鼎芬如丧考妣,效“寝苫枕块,麻冠麻衣”古制,专程北上哭灵。光绪帝入葬时,不思回返,遗老情结,一览无余。甚至他连书法作品落款也写成“宣统八年”,常用印能见到的有“不改其度”“百折不回”等,反映个人忠于前朝、誓死不变的政治立场。

梁鼎芬 行书霜筠夜月七言联 纸本 1886年

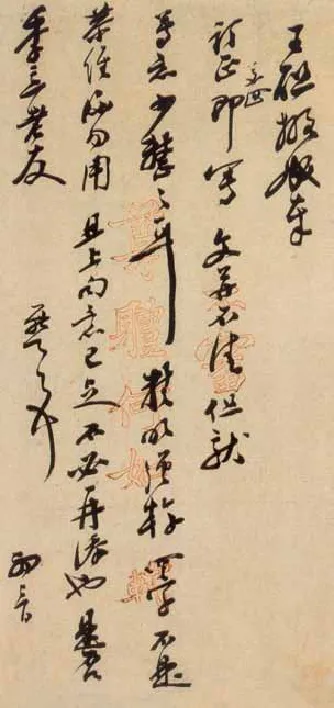

梁鼎芬 行书致老友信札 纸本 广东省立中山图书馆藏

梁的多面性也体现在绰号上,既是“梁疯子”,又是“美髯公”,其实梁体貌丰肥,须眉如戟,相貌并不清秀。原因在于,梁氏顽皮的性格中也有温情的一面。尤其是一管在手时,马上素心如织,妙语连珠。梁鼎芬因善作文情并盛之短札见称于时。一手好诗,再加上一手好字,写给朋友们的书札,每每是“清辞丽句,机杼自秉,见之令人忘尘”,自然爱不释手。如前所述,梁一生主要的游幕经历主要在张之洞麾下。1884年秋冬,1889年至1894年及1896年至1900年均佐张之洞湖广总督幕。同为幕僚的有杨守敬、沈曾植、郑孝胥等书法大家,称得上一时英豪,彼此以诗酒酬唱,相互切磋技艺,留下了不少手札。从沈曾植写给梁的一通信札中可看出二人之间的交谊。他们的书法用笔和结字上既存在某些相互影响之处,但又有明显区别。梁的书法主要在帖学框架中盘旋,路数和风格相对清晰、正统,沈提倡碑帖结合,在章草和《爨宝子碑》上致力尤深,取法多样,个性强烈。一句话,梁属正,沈属奇。梁鼎芬写给杨守敬的短简则云:“羊头已烂,不携小真书手卷来,不得吃也。”读来让人神往,不禁会想到苏东坡的“换羊书”。文人心性,可谓一脉相承。

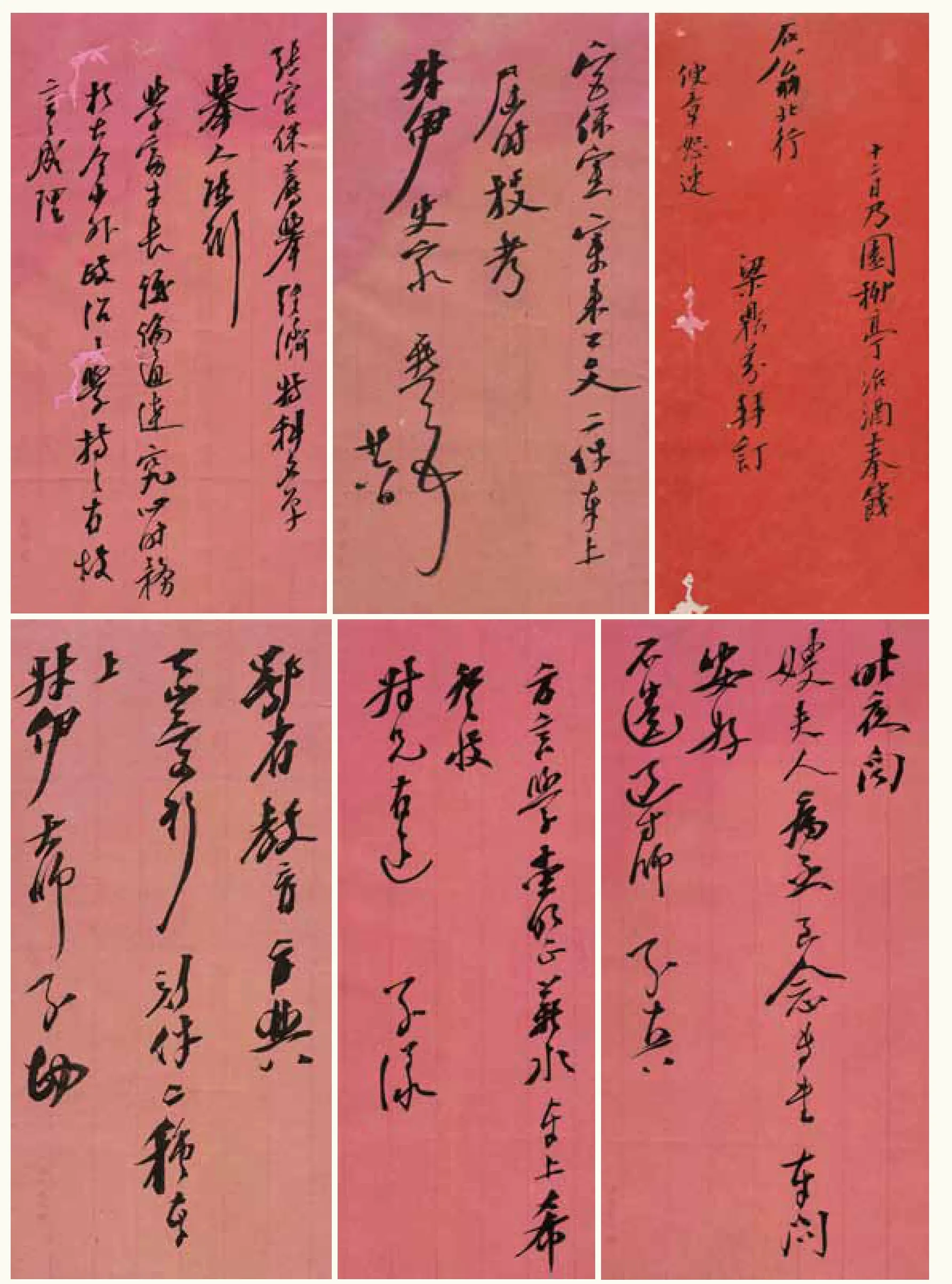

梁鼎芬所书信札别具特色,不光在当时享有盛名,在整个清代也堪称罕见。首先是量大,梁写信极勤快,存世量在广东名士之中绝对可排第一。其次是字数少,大部分都只有几行字,多见只说一事的便条,有的比今天的微博还要短。不过,这恰恰显示出了他不拘礼数的性格。清人书札大多数为八行笺纸,抬头另起,各有规格。一般而言,写小字楷书要超过四行才算有礼数。其实从另一个角度来看,清末官场规矩很多,同僚之间的来往函札,很多是虚词谀颂。梁鼎芬写信喜欢单刀直入,说完即止,算是异类。内容多样,其中可见“晤来书如逢故人”的句子,有时像“薪水奉上”“石翁北行”等琐事也写上一二句,“昨夜闻嫂夫人病,专书问安好”,更是让人忍俊不禁。也有一些较沉重的,如“杨忠愍公墨迹至佳,张文襄最佩之字,亦千古不朽大节也”。再次是纸短情长。春去秋来,寒来暑往,皆有花影琴音留于纸上。春天与友人骤别,怅然提笔:“天涯相聚,又当乖离,临分惘惘。别后十二到朱雀桥,梅犹有花,春色弥丽。”到了秋天,便殷殷问讯:“秋意渐佳吟兴如何?”梁鼎芬给缪荃孙的书札更是满纸妙墨。寒天雪夜,独处枯寂,想到“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红”的诗句,忍不住要给老友写信。某年冬天大雪,修书一封给好友吴子修:“门外大雪一尺,门内衰病一翁。寒鸦三两声,旧书一二种。公谓此时枯寂否,此人枯寂否?”收到了友人来信,读完则欣然回笔:“寒天奉书,一室皆春意矣。”如果内心没有一点真正的喜悦和温情,肯定写不出这样的文字。友人读了回信,必定会心一笑。此外,梁鼎芬信笺名号之多,在清代也可以排在第一位。目前所见,计有葵霜阁、耻堂、病翁、藏山、竹根亭、鹿亭、一遽轩等等,不下五六十种。这恐怕也是多面性的又一体现。

梁鼎芬的信札,除了笺纸形制和文辞优美之外,最能打动人的,当然是书法能见情性之美。通篇笔势连贯,结字大小参差,看似信手写来,不计法度,不问工拙,实质上恰是梁个人内心郁勃之气的自然喷发。辛亥之后,梁鼎芬的命运突然发生变化。宣统小朝廷任命他为进讲师傅,专给逊帝教书,且在有生之年经历了张勋复辟这一事件—当时他正在溥仪身边当老师。梁从此进入他一生最辉煌的时代,留存下来的书札,绝大部分写于这一阶段。

梁对自己的书法颇为自矜。除了行、草书之外,楷书、行楷皆极为擅长。从梁一些比较正式的作品如对联、中堂,可以看出颜柳根底,不同时期的同类作品,有时也呈现出瘦金体的风姿,或者看到苏轼的影子。由此可见,梁的涉猎非常广泛。但这些非常正式的作品,包括一些应酬类的作品,都难免有拘谨之色,甚至偶尔呈现出做作的笔道。手札代表个人书法的最高水准,随性放浪,不拘绳墨,尽管用笔有不到位之处,却格外值得珍视,因为最见性情。用笔收放对比强烈,有的笔画收缩团成一簇,密不透风,长笔画则有数字之长,将苏黄笔意巧妙地结合起来。强调切入纸张的动作,极其醒目,精神气势外露,虽有尖薄之笔,却不显轻浮。个人心性可以一览无余,天马行空,自在逍遥,一时有一时之态,变化跨度极大,愈到晚年,愈是随性,愈是值得回味、玩味。

回顾梁鼎芬一生来看,主要取法“二王”、颜真卿、苏东坡、黄庭坚、米芾等人,书风的发展和形成大致可分为三个阶段:积累期取法“二王”和颜真卿,用笔爽朗、结字略扁;变革期多取黄字面貌,用笔老辣活泼、笔画肥而不肉,细筋入骨,尤其是光绪初年中进士之前的书札,开始露出尖利的笔锋;成熟期多取苏字面貌,用笔轻巧、笔画瘦硬,到了晚年,参以瘦金体,古雅透逸之气扑面而来。书风独特,令人印象深刻,用笔刚柔相济,笔画瘦硬有力,结字方扁古雅,章法疏朗,不拘程式,落拓不羁。王森然著《梁鼎芬先生评传》云:“先生治学之余,最喜赋诗谱词……先生书体,早年近黄、柳,中年自成一家。晚年以写崇陵全徽碑,豪迈变为谨饬矣。学先生书者,胡元初(先春)、杨子远(其观)二氏,得其神似。胡失诸柔,杨失诸刚,各有其短处也。若以宋徽宗之瘦金书法,强为先生书,是诚可哂也!”又云:“先生善书,每作短札,一事一纸,若数十事则数十纸,且于起讫处,盖用图章。或问之,侈然曰:‘我备异日珍贵者之裱为手卷册页耳’。”自负之意,溢于言表。时光流逝,这些手札,真的被裱成册页,成为藏家追逐的对象。

需要指出的是,在书法创作上,梁鼎芬以性情为主导,艺术主张方面,始终如一地坚持帖学立场,他对于碑学的态度是“喜碑而不学碑”,迥出时流,自见心性。这在清末碑学大兴的书学环境中并非个例,揭示了帖学为少数人所坚持的状况。晚清之际,碑学兴起,同为广东人的康有为成为鼓吹者,实践上却并未做到身体力行,故而理论和实践存在落差,宏论喧天,下笔有鬼。个人前后期的政治立场也是分裂的,从一个激进的“改良派”堕落为保皇派。这一点比不上梁鼎芬。

在当下,手札已经远离了世俗生活。即便是专业书家,也远离了手札,更甚者还有搔首弄姿、无病呻吟的样态。相比之下,阅读前贤手札,处处可见温情流露。如王羲之《奉橘帖》言:“奉橘三百枚,霜未降,未可多得。”王献之有《送梨帖》:“今送梨三百,晚雪,殊不能佳。”黄庭坚《苦笋帖》末尾写道:“但得醉中趣,勿为醒者传。”胡介《与康小范》有言:“笋茶奉敬。素交淡泊。所能与有道共者,草木之味耳。”寥寥数言,温婉感人,四时佳兴和草木之味相伴,用纸墨承载着。良友、新茶再加上窗外的好光景,深情厚谊洋溢在字里行间。这样的时光,缓慢而让人倍感惬意。梁鼎芬的手札,乃是文人尺牍中的极品,但也只有像梁鼎芬这样的人,才能写出如此有兴味的手札。

广东省书法家协会)

责任编辑:刘光

梁鼎芬 行书致友人信札一组 纸本