冲击引孔辅助振冲工艺处理复杂地层液化技术

□文/陈红超

冲击引孔辅助振冲工艺处理复杂地层液化技术

□文/陈红超

为消除处于震区的某水电站下卧软弱液化层的危害,工程需要穿透上部深厚漂卵石覆盖层,对下部液化砂层进行处置。采用冲击引孔结合振冲工艺在工程现场进行试验,经过数据分析与对比,验证了该工艺处理复杂液化地层的可行性。

振冲;液化;复杂地层;冲击;引孔

振冲工艺对碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土及湿陷性土等地基加固处理、各类可液化土的加密和抗液化处理,已经在多个国家多个领域内应用。

杨玉光等[1]介绍了振冲碎石桩在大沙河倒虹吸工程中的应用,采用ZCQ-75KW振冲器,连续填料、强迫制桩施工工艺,平均制桩深度为基础垫层以下5 m,检测结果满足工程要求。陈东乾[2]介绍了平潭长江澳风电厂振冲地基处理方案,设计桩长9 m,桩径0.7 m,采用ZCQ-30KW振冲器成桩,消除了砂土液化。许诗贵[3]介绍了杞麓湖隧道进口基础处理方法,地基为第四系湖积层,系可塑及软塑状淤泥质粘土,采用ZCQ-50KW振冲器,振冲深度5~12 m,通过检测,振冲桩的密实度、承载力及沉降量均达到标准。林代锐[4]结合工程实例介绍了振冲碎石桩在砂土地基处理中的应用,主要采用ZCQ-30KW,在粘土和粉细砂地基中制桩长度约6 m,检测结果表明加固后地基抗液化性质良好。上述工程主要在砂土、淤泥质土等相对单一软弱层中利用振冲工艺处置,工艺较为成熟,工程质量可靠。对于孤漂卵石层下卧的液化砂层处置,单靠振冲工艺无法满足要求。在阴坪水电站首部枢纽工程项目上对这种复杂地层液化处置进行了试验研究。

1 工程概况

阴坪水电站首部枢纽位于北部文县弧形构造带、西部岷江—雪山—虎牙断裂带和东南部龙门山断裂带所围限的楔形地块的中南部,地震频发。枢纽地层情况复杂,地基自上而下分8层,在地基⑦、⑥层中有大量孤漂石及漂木,振冲碎石桩底线应穿过⑤层(液化砂层)底线至少1 m,振冲器无法直接贯入,利用击成孔辅助振冲工艺进行现场试验。

2 地质勘察

2.1 原始覆盖层物理力学性能

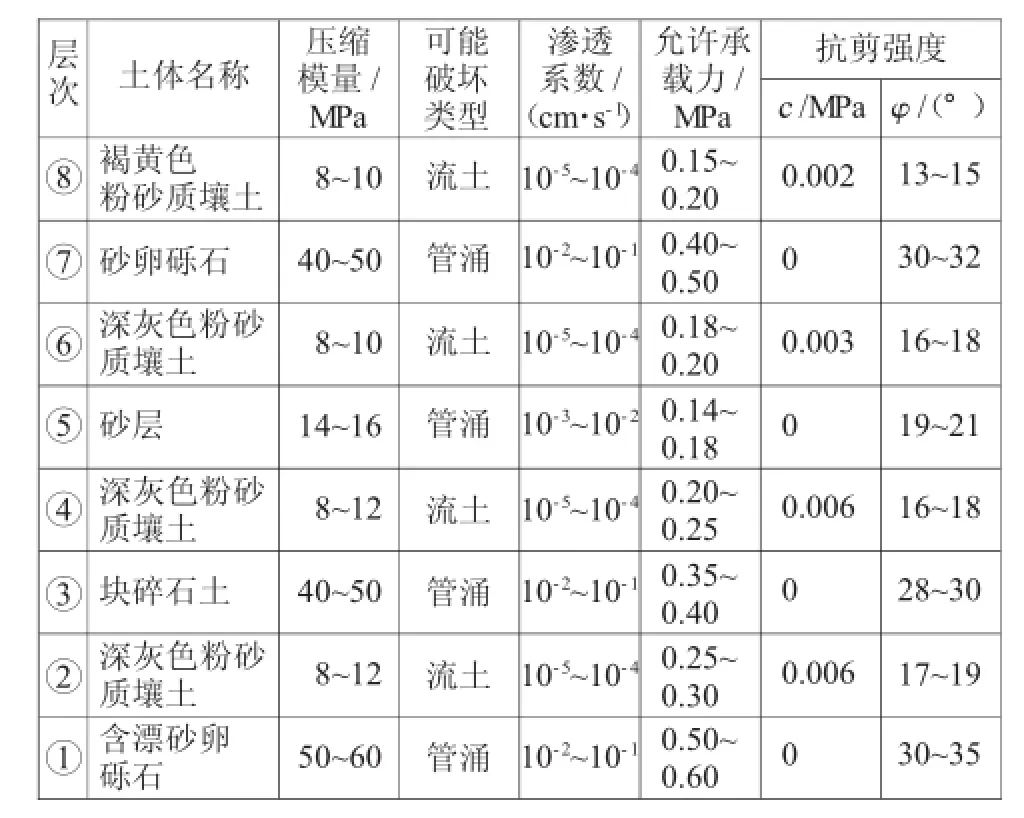

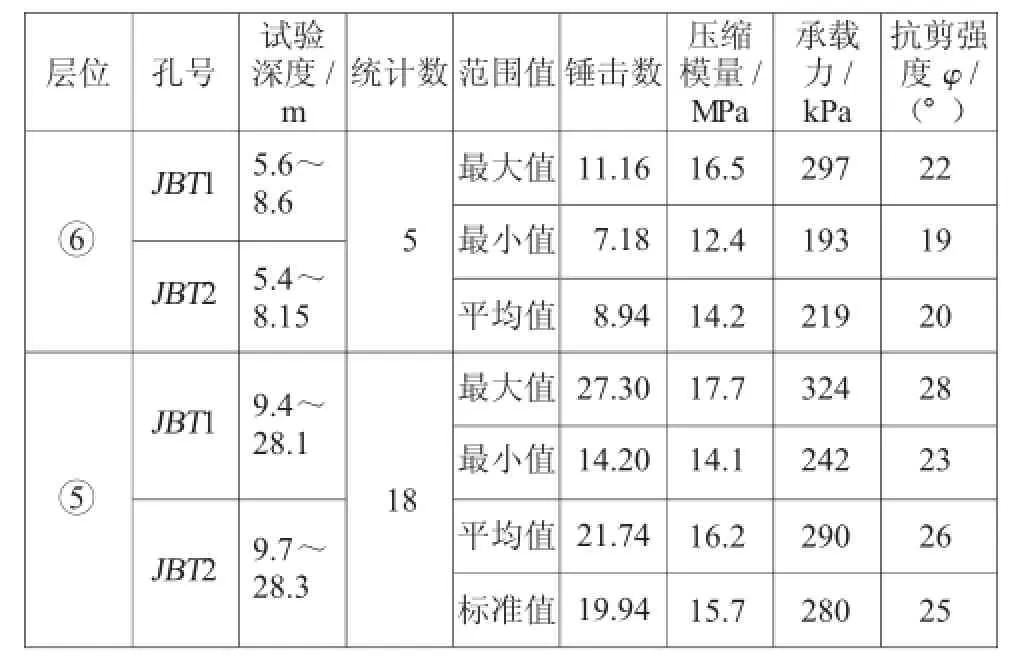

经现场勘察,试验水电站闸坝区原始地层性能参数见表1。

表1 闸坝区原始覆盖层物理力学参数

地层结构层次复杂,存在软弱下卧层,承载力、压缩模量、抗剪强度低且存在液化层。

2.2 地层分布

河谷呈不对称“U”型,为较典型的横向谷。河床覆盖层主要由砂卵砾石、砂及壤土组成,自上而下分为8层。

1)⑧层。褐黄色粉砂质壤土层,钻孔揭示该层厚0~5.92 m。结构疏松,为崩坡积、冲积混合成因。碎砾石主要为二云母石英片岩,土为浅黄色壤土,可见大量植物根系。

2)⑦层。含漂砂卵砾石层,厚2.83~8.25 m,该层结构较松散,漂(块)卵砾石粒径20~30 cm,卵石粒径5~8 cm、砾石粒径0.5~1 cm,圆~次圆状;砂为灰褐色中细砂。

3)⑥层。深灰色粉砂质壤土层,厚0~8.78 m,最小埋深3.15 m。结构较紧密,含水量较高,呈软塑~流塑状,含有机质。

4)⑤层。砂层,厚2.37~20.16 m,最小埋深4.9 m,分布较连续,河床附近较厚,向岸坡方向变薄,上游较厚达18.83~20.16 m,下游变薄仅2.37 m。该层主要为灰褐~黄褐色粉细砂~中粗砂,二者界限不明显,以粉细砂夹中粗砂透镜体更常见。该层结构较松散,见3~5 cm碎石包含物。

5)④层。深灰色粉砂质壤土层,层厚0~8.52 m,最小埋深9.1 m。该层结构较紧密,多呈硬塑状。

6)③层。块碎石土层,分布较连续,层厚0~8.47 m,块石粒径40~60 cm;碎石粒径3~10 cm,多呈棱角状,部分呈次圆状;砾石粒径1~2 cm,次棱角状;土为砂土。

7)②层。深灰色粉砂质壤土层,层厚0~18.0 m,该层结构紧密,多呈硬塑状。

8)①层。含漂砂卵砾石层,分布于河谷底部,该层厚度变化较大,厚0~55.21 m。漂石粒径30~50 cm;卵石粒径5~15 cm及2~3c m。

3 设计要求

要求处理后的第⑤、⑥层复合地基压缩模量和抗剪强度比原土层有较大提高;复合地基⑤、⑥层分层承载力>0.35 MPa并具有抗液化能力。故采取振冲碎石桩工艺对地基进行处理。

4 振冲碎石桩作用原理

4.1 抗液化

针对砂性土及少粘性土,振冲法主要是通过振密、排水减压以及预振效应增强抗液化能力。

4.2 改善复合地基工程性态

针对复合地基工程特性,振冲碎石桩主要功能有减少地基的沉降和不均匀沉降,提高地基的承载力与稳定性以及发挥垫层作用。

4.2.1 减少地基的沉降和不均匀沉降

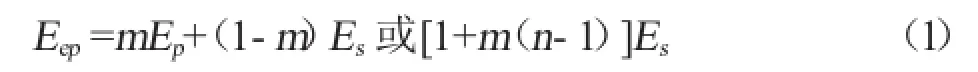

复合土层的压缩模量[5]

n——桩土应力比,σp/σs=n,σp为桩顶压力,σs为桩间土上压力;

Ep——复合地基中碎石桩的压缩模量,MPa;

Es——桩间土的压缩模量,MPa。

由式(1)可知,复合土层的压缩模量大于原土的压缩模量且随置换率m、桩土应力比n的增大而增大,即桩愈密,桩愈强硬,复合地基的沉降就愈小,相应的不均匀沉降也随之减少。

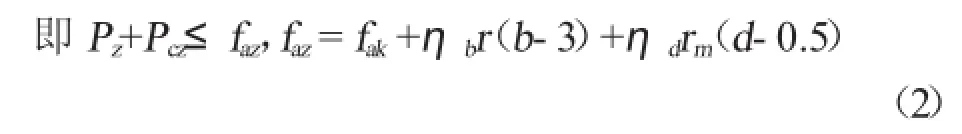

4.2.2 增大地基承载力与稳定性

1)复合地基的承载力[5]

软弱层承载力较低,要求作用在顶面处的附加应力及自重应力之和不超过此层修正后的承载力。

式中:Pz——软弱下卧层顶面处的附加应力标准值;对于矩形基础kPa;其中P0为基底平均应力标准值,kPa;b为基础底面宽度,m;l为矩形基础底边长度,m;θ为地基压力扩散角,(°);对于z<0.25b、θ=0,Pcz为软弱下卧层顶面处的自重应力标准值,kPa;

faz——软弱下卧层顶面处的经深度修正后地基承载力特征值,kPa;

fak——地基承载力特征值,kPa;

ηb、ηd——基础宽度和埋深的地基承载力修正系数;

r、rm——基础以下土的重度和基础以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度,kN/m3;

d——基础埋置深度,m。

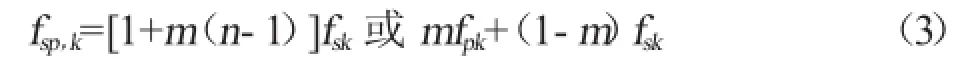

2)振冲桩复合地基的承载力[5]

式中:fsp,k——复合地基承载力标准值,实为桩土共同协调的承载力标准值,kPa;

m——面积置换率;

n——桩土应力比;

fsk——桩间土承载力特征值,kPa;

fpk——桩体单位截面积承载力特征值,kPa。

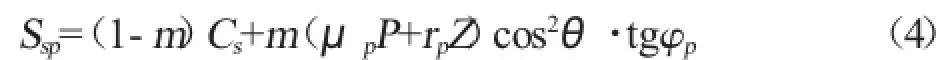

3)复合土体抗剪强度Ssp为碎石桩体与桩间土抗剪强度共同组成[5]

复合地基抗剪强度指标

式中:CspCs——复合土体和桩间土的凝聚力;kPa;

μp——应力集中系数;

P——复合地基上作用荷载的平均强度,kPa;

rp——碎石桩密度,kg/m3;

Z——柱条复合土体的研究点的弧段深度,m;

θ——滑动面在地基某深度处的剪切面与水平面的夹角,(°);

φs、φp——桩间土和碎石桩的内摩擦角,(°);

m——面积置换率;

n——桩土应力比。

5 振冲碎石桩试验方案

5.1 桩孔布置

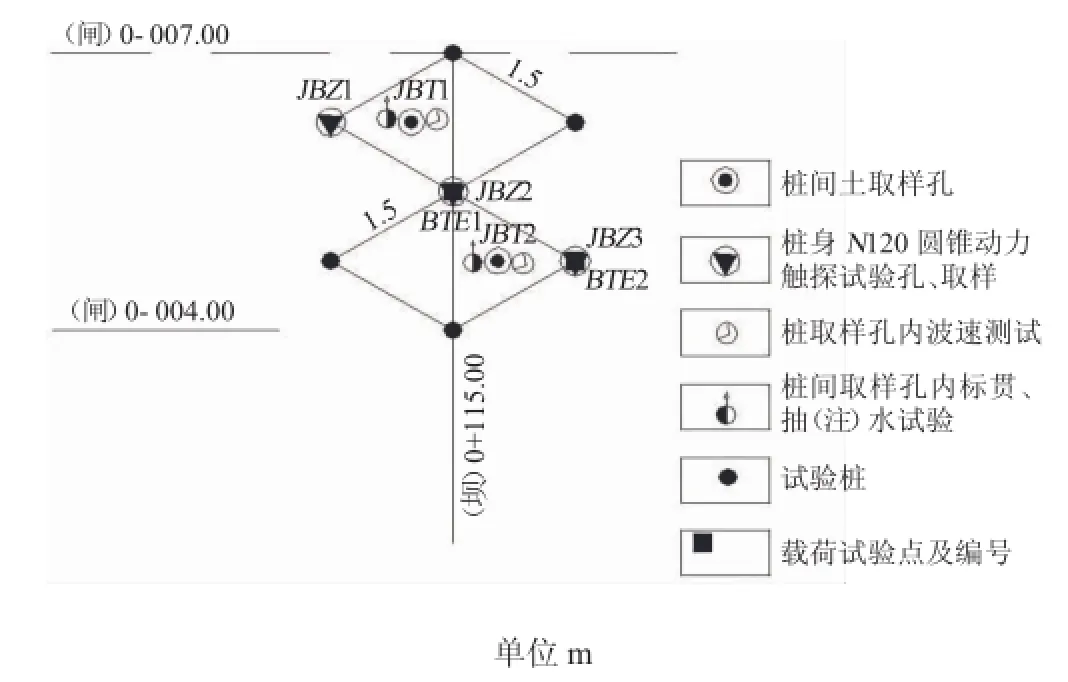

振冲碎石桩以等边三角形布置,设计成桩直径为1 m,桩间距为1.5 m,振冲碎石桩底线应穿过⑤层(砂层)底线至少1 m。在试验施工区钻5个检测孔,其中JBT1、JBT2做地震波速测试、桩间土标贯、注水试验并取芯,JBZ1、JBZ2、JBZ3做桩身触探,JBZ2做桩身取芯,检测钻孔布置见图1。

图1 试验孔布置

5.2 填料要求

采用具有良好级配的碎石,其饱和抗压强度>40 MPa,含泥量(<0.075 mm)≯5%且无腐蚀性、性能稳定,不得使用强风化易软化的石料。材料粒径20~100 mm,个别最大粒径≯120 mm。

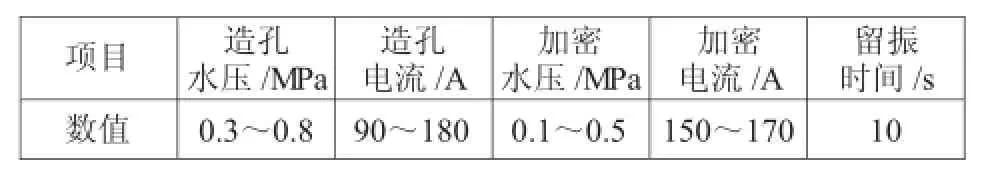

5.3 振冲施工参数

振冲施工参数见表2。

表2 振冲施工参数

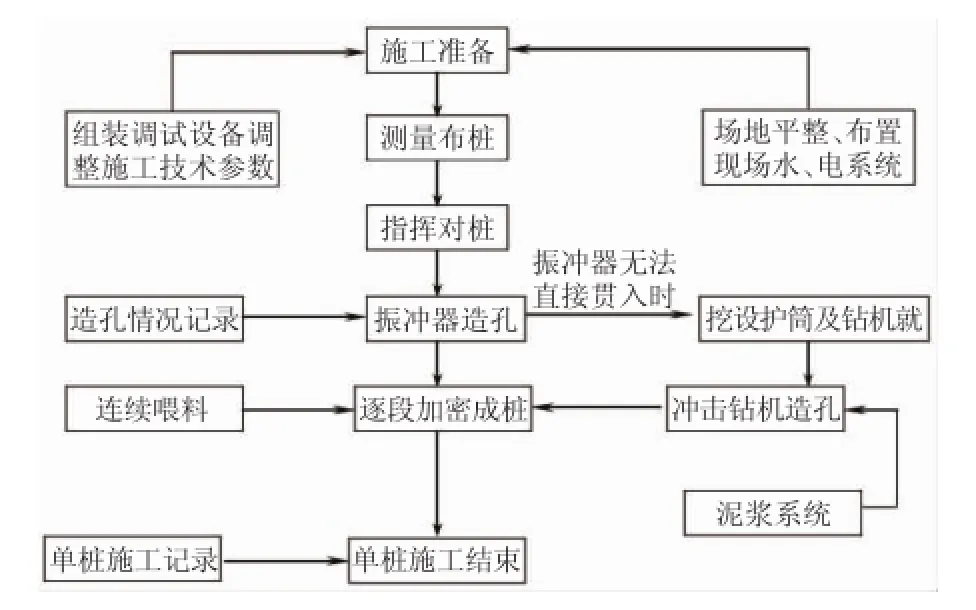

5.4 振冲施工流程

振冲施工流程见图2。

图2 振冲施工工艺流程

6 试验结果

试验结果见表3-表6。

表3 振冲试验桩间土标贯成果(修正后)

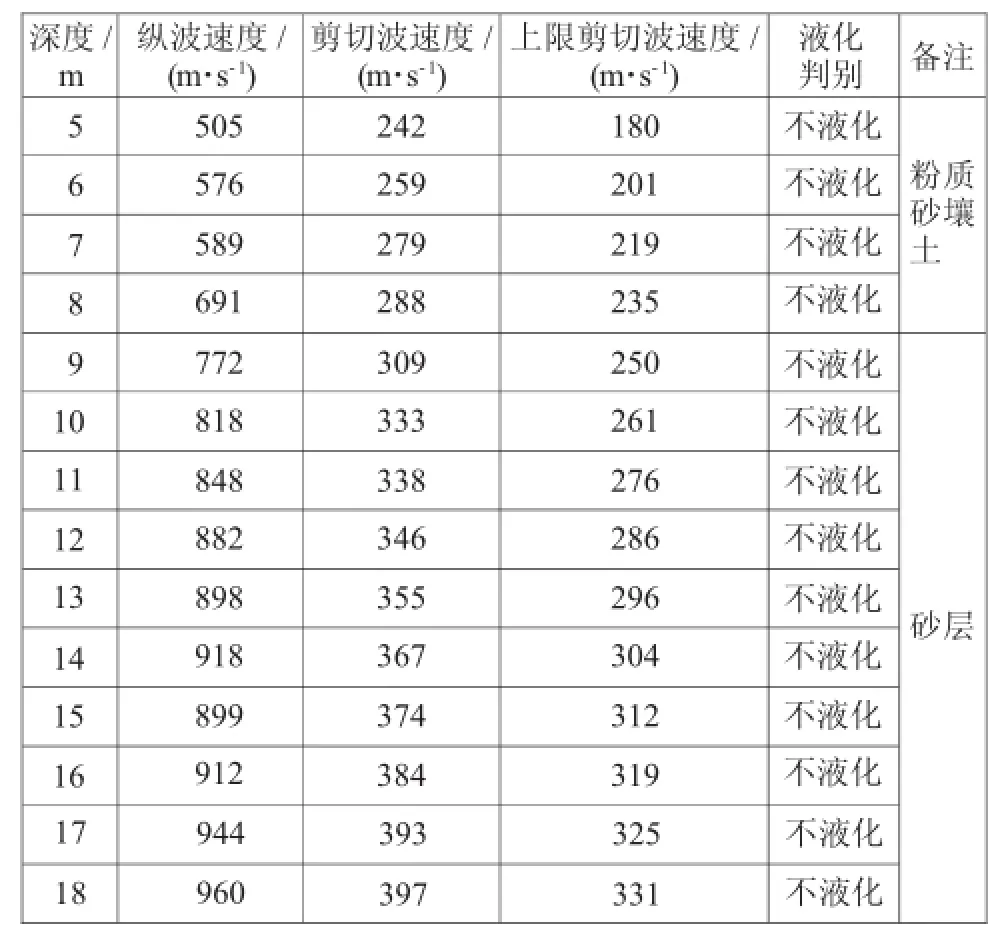

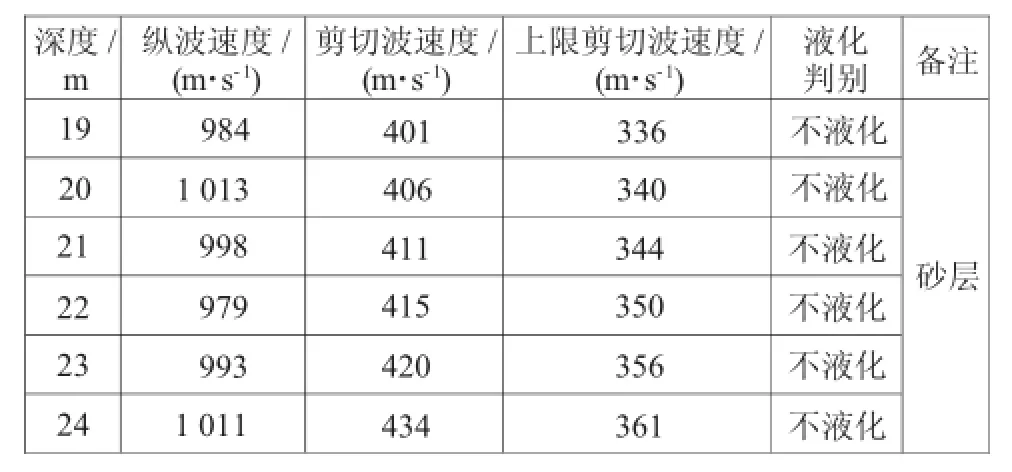

表4 振冲试验区JBT1钻孔地震波速砂土液化判别

续表4

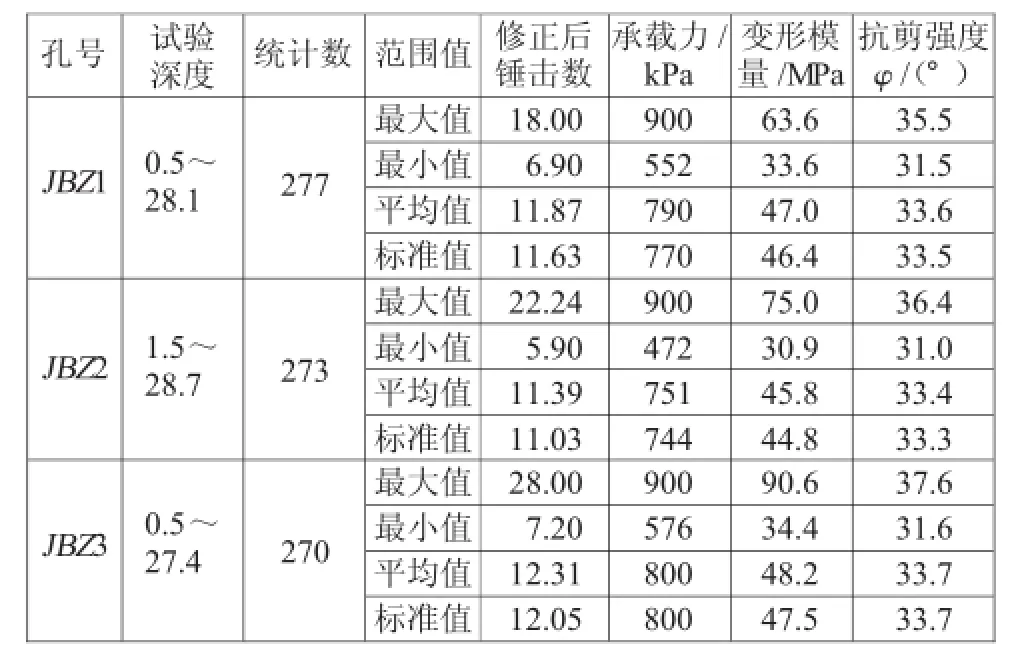

表5 振冲试验桩身(超)重力触探试验成果

表6 振冲试验区单桩竖向抗压静载试验结果

7 结论

1)复合地基承载力验算满足工程要求。

2)经过振冲处理后,第5、6层承载力、抗剪强度较原地层明显提升。

3)通过前后地震波速数据分析,第5、6层经振冲工艺处理后基本消除了液化风险,满足了工程需要。

4)通过试验可知,冲击钻引孔辅助振冲工艺,可以有效地克服复杂地层,处理其下卧软弱液化层。

[1]杨玉光,魏鸣冬,陈忠文,等.振冲碎石桩在大沙河倒虹吸工程中的应用[J].东北水利水电,2005,23(12):25-26.

[2]陈冬乾.振冲碎石桩在平潭长江澳风电场的应用[J].电力勘察设计,2005,(6):19-22.

[3]许诗贵.振冲桩在杞麓湖隧道进口基础处理中的应用[J].云南水力发电,2006,22(3):29-33.

[4]林代锐.振冲碎石桩在砂土地基处理中的应用[J].工程技术与管理,2006,(25):16-17.

[5]何广讷.振冲碎石桩复合地基[M].北京:人民交通出版社,2001.

TU472

C

1008-3197(2016)06-68-04

10.3969/j.issn.1008-3197.2016.06.023

2016-10-31

陈红超/男,1981年出生,工程师,中国水电基础局有限公司,从事工程技术管理工作。