组织中的人际冲突:类型、模型与表达*

诸彦含 周意勇 刘丽颖 李博偲

(1西南大学政治与公共管理学院; 2西南大学含弘学院, 重庆 400715)

人际冲突在组织中不可避免, 是一种广泛的社会存在(沈秉勳, 2009), 产生于任何一种目标不兼容而导致的认知或情绪相互作用下的紧张状态(Weingart, Behfar, Bendersky, Todorova, & Jehn,2015)。作为一种压力源(Eatough, 2010), 组织中的人际冲突是个体、团队以及组织发展中的一把“双刃剑” (Weingart et al., 2015), 成为了组织领域的一个重要研究议题(Leon-Perez, Medina, Arenas, &Munduate, 2015)。“什么是组织中的人际冲突?它如何产生?又将怎样作用于冲突双方甚至第三方?”成为了管理实践中无法回避的现实问题。现有研究关注组织中人际冲突的类型, 集中于对人际冲突理论模型的探讨, 并基于认知差异和动态过程进行内涵解读。基于表达层面探究组织中的人际冲突是冲突研究领域有别于类型论的一个新视角, 该视角强调组织中人际冲突的二维性, 并以冲突螺旋为作用模式解析冲突表达对冲突进程和结果的双向渐进性影响。笔者尝试着对以往研究进行较为系统的梳理, 将组织中人际冲突的类型特质、表达方式以及作用模型进行嵌入式整合,提出具体的应对方式, 以期对人际冲突领域的未来研究有所贡献。

1 组织中的人际冲突:内涵解读

“什么是组织中的人际冲突?”, 目前学术界对组织中人际冲突内涵的解读主要分为两大类型:认知论与过程论。认知论把冲突视作认知差异的结果, 将组织中的人际冲突定义为“组织成员为达到各自的目的而采取一系列反对其他共事者的行为, 从而导致的一种形势或处境” (Weingart et al., 2015, p.236), 或者是发生在各自相异的背景、情境或个人条件下的一种行为现象, 组织成员将自己的意愿强加到其他共事者身上, 并通过这些反常的行为对对方造成一定意义上的伤害(Boody, 2014)。认知论明确了环境、背景等差异的前提性作用(Boody, 2014), 着眼于个体看待问题的不同视角与立场, 强调组织中人际冲突的状态性与不兼容性(Weingart et al., 2015)。在组织内部, 个体所处位置不同, 不同的利益选择势必会使组织成员之间产生人际冲突, 影响组织成员的理性判断, 造成组织内耗, 从而导致组织绩效下降(De Wit, Greer, & Jehn, 2012)。当然, 一定程度上的认知分歧也有利于促进组织成员之间的交流互动, 不同意见的交流借鉴有利于提高决策质量、推动决策实施(宝贡敏, 汪洁, 2007)。相对于认知论单一聚焦于认知差异, 将组织中的人际冲突视作一种既定结果, 过程论则强调组织中人际冲突变化发展的动态性, 认为人际冲突涉及到了关系双方在分歧、负面情绪与干扰行为上的相互影响与作用, 同时伴随着双方在认知、情感与行为上的系列反应(Barki & Hartwick, 2004)。过程论突出了组织成员之间负面情绪的体验与作用过程,强调了形成过程中互动双方的情绪变化及其对人际冲突的负面影响。

Barki和Hartwick (2001)通过对ISD (Information System Development)工程用户进行调查问卷的测量, 证实了人际冲突的三维性, 并进一步从组织任务和人际关系出发, 通过规范性研究提出了组织中人际冲突的 3种基本特征, 即分歧、负面情绪和干扰(Barki & Hartwick, 2004)。(1)分歧。分歧是指组织中人际冲突的互动双方感知到的彼此间价值观、需求、利益、意见或目标上的差异。组织中以分歧为特征的人际冲突主要表现在认知、任务和过程三方面, 通常是对于如何完成指定工作而产生的认识差异。对于组织中人际冲突概念的定义和测量, 实质上都集中于组织成员间已感知到的分歧, 并以之为描述特征或者测量程度的标准。(2)负面情绪。情绪被认为是组织中人际冲突的一个关键要素(Chen & Ayoko, 2012; Mulki,Jaramillo, Goad, & Pesquera, 2015)。以负面情绪为主要特征的人际冲突, 强调工作场所中组织成员之间的不和或敌对状态(黄丽, 陈维政, 2014), 影响个人在人际冲突中的行为表现, 且一定程度上阻碍了组织中成员合作能力以及任务的有效完成(Montes, Rodríguez, & Serrano, 2012)。(3)干扰。干扰强调组织中人际互动的一方感知到自己的利益被其他参与方反对或者受到了消极的影响。

基于 Barki和 Hartwick的三特征论, 笔者认为意义建构(Sensemaking)作为一种对预期违背的解读过程(Maitlis & Christianson, 2014), 是人际冲突形成过程中不可或缺的组成部分, 在组织中人际冲突的概念化进程中扮演着重要角色。意义建构过程始于组织中危机事件的潜在阶段, 是关系双方出现分歧、摩擦等违背预期的表现时, 个体进行负面归因的过程(Cornelissen, 2012), 在此过程中, 人际冲突将逐步产生并发展。

1.1 类型:单特征型与多特征型

Barki和Hartwick将分歧、负面情绪以及干扰作为组织中人际冲突概念化的纵轴, 将人际冲突所涉及的对象——工作任务与人际关系作为横轴,据此将组织中的人际冲突概念化为一个二维系统。当这 3种特征单个或者组合出现时, 组织中的人际冲突被认为存在, 并且作用于工作任务(任务内容和任务过程)与人际关系这两个对象上, 使其呈现出单特征或多特征的类型特质。

1.1.1 单特征型冲突

组织中的单特征型人际冲突主要包括分歧型、情绪型以及干扰型三类。

分歧型人际冲突。分歧型人际冲突将认知分歧作为组织中人际冲突的产生源。当组织成员对工作任务等在内容的解读上产生分歧, 包括对现有资源的分配以及必须进行的工作流程上意见不一时, 分歧型人际冲突产生(De Wit et al., 2012)。依据关注点的不同, 分歧型人际冲突可细分为不同的子类型。以关系本身为关注点的分歧型人际冲突表现为个人导向型冲突(Gross, Hogler, &Henle, 2013), 它直接产生于组织成员之间, 表现为个体间对彼此能力的质疑、人身攻击等一系列负面行为。以任务为关注点的分歧型人际冲突则强调组织成员在任务内容或任务过程方面存在异议, 包括认知冲突、过程冲突与任务冲突(Barki &Hartwick, 2004)。认知冲突是组织成员在任务判断上的分歧(Kieslich & Hilbig, 2014), 基于成员在组织中所处地位或个人思维方式的差异, 对于执行任务过程中存在的问题, 成员间就其解决方案存在意见上的不一致。过程冲突是组织成员在任务如何开展的过程中产生的意见分歧, 它以工作本身为作用对象, 通常是组织成员在任务进行过程中产生的异议。任务冲突是组织成员在试图完成的任务内容上产生的分歧(Jehn, De Wit, Barreto,& Rink, 2015), 多表现为对事实状况的理解性分歧和对任务涉及数据的解释性分歧(Loughry &Amason, 2014)。研究表明, 通过增加具有建设性的讨论、促进组织成员对任务的理解, 任务冲突有利于提高组织绩效(De Wit et al., 2012)。Wu,Julita, Sun和 Fang (2014)通过实地研究, 进一步证实了任务冲突对组织成员协作学习的积极作用。

情绪型人际冲突。情绪型人际冲突将负面情绪作为组织中人际冲突的产生源(Posthuma, 2012),当组织成员之间因产生了私人间的厌恶、憎恨、恼怒等负面情绪而导致的人际摩擦(Pearson,Ensley, & Amason, 2002)。这种类型的人际冲突强调组织中的人际关系, 而并非关注工作本身。Amason (1996)进行了情境模拟实验, 通过测度组织成员在任务内容决策上存在的分歧、负面情绪和冲突感知度, 验证了负面情绪在人际冲突中的触发性作用。

干扰型人际冲突。干扰型人际冲突将干扰作为冲突的产生源, 将组织中的人际冲突定义为“关系一方通过扰乱、妨碍或者其他形式对另一方(在成果的获得上)产生不利影响的一系列活动”(Alper, Tjosvold, & Law, 2000, pp.627−628)。以任务(任务内容或任务过程)为作用对象, 组织中的干扰型人际冲突是指一方作用于另一方的工作阻碍性行为; 以关系为作用对象, 则主要是指工作场所中人际互动方面的阻碍性行为(Barki &Hartwick, 2004), 如散播同事的谣言、妨碍同事的人际交往等。Alper等学者通过对电子设备厂的相关技术人员进行问卷调查, 证实了干扰行为对组织中人际冲突的触发作用。

1.1.2 多特征型冲突

根据分歧、情绪以及干扰的不同组合方式,组织中的多特征型人际冲突主要表现为以下4种形式。

情绪−分歧混合型人际冲突。在执行任务的过程中, 当组织成员自身持有紧张等负面情绪, 同时对任务内容或目标存在不同意见, 并感知到与他人产生摩擦或不协调时,情绪−分歧型人际冲突产生(Jehn & Mannix, 2001)。这种类型的人际冲突往往是任务冲突、过程冲突和情绪冲突的组合(Alper et al., 2000; Jehn & Mannix, 2001), 它贯穿任务执行的始终, 并随着关系双方在任务分歧上的不断扩大而导致负面情绪外显, 造成组织成员对团队或工作的不满加剧, 人际关系紧张甚至破裂(De Wit et al., 2012; Jehn, Greer, Levine, &Szulanski, 2008)。Todorova, Bear和 Weingart (2014)通过问卷调查发现, 当组织成员在任务方面存在较小分歧时, 双方信息获取量增大, 负面情绪可以得到有效抑制, 甚至向积极情绪转变。

分歧−干扰混合型人际冲突。当组织成员感知到自己与他人在目标达成等方面存在矛盾, 并且在执行任务过程中被对方有意或无意地进行妨碍时(Barki & Hartwick, 2004), 分歧−干扰型人际冲突产生。这种类型的人际冲突将组织成员间的不和谐状态视为一种理性表现, 它仅源于认知分歧和相互间的干扰性行为, 并未有负面情绪的介入。

情绪−干扰混合型人际冲突。情绪−干扰混合型人际冲突是组织成员将愤怒等一系列负面情绪作用于他人, 并相互间进行工作妨碍时所产生的人际冲突, 往往“以高度的情绪性与个性为特点”(Friedman, Tidd, Curral, & Tsai, 2000, p.37)。它的产生通常情况下并非由于工作问题, 而主要来自私人情感、个体间性格差异或以往的矛盾累积,在这种人际冲突中, 双方形成了一种负面情绪的状态氛围, 通过干扰性行为将内心的负面情绪表达出来。

情绪−分歧−干扰混合型人际冲突。这种类型的人际冲突是冲突产生前提、个体间认知、确切的情绪状态、明显的表现形式和以往矛盾等因素共同作用的结果(Barki & Hartwick, 2004)。Barki和 Hartwick在人际冲突三维概念的研究中发现,组织中的人际冲突产生于相互依赖的参与方之间,关系双方感知到彼此之间存在分歧, 相互进行妨碍, 同时经历一系列负面情绪, 此类人际冲突包含3个组成部分, 即:态度(包括认知与情绪), 行为(包括显性或隐性敌对或攻击性行为)和矛盾(关系双方在价值观、利益等方面的差异)。

2 组织中的人际冲突:作用模型

“组织中的人际冲突如何产生?”, 除了将类型特质作为产生源, 人际冲突的作用模型也是对组织中人际冲突产生机理的有效解析。有关组织中人际冲突作用模型的研究最早可追溯到 20世纪30年代, 这一时期学术界的主流观点是将组织中的人际冲突分为三类, 即:利益冲突、官僚冲突和制度冲突, 并基于 Barnard-Simon模型解析这三类冲突的不同回应方式。进入20世纪60年代, Pondy (1967)首先对组织中人际冲突的定义进行规范化, 并对冲突作用进行客观评价, 在此基础上提出了组织中人际冲突的程序模型。他的研究方法极大地拓宽了研究者的思路, 对此后学术界的研究产生了深远影响。Thomas (1992)拓展了Pondy的程序模型, 并基于冲突双方对冲突成因的差异性解读提出了结构模型。Shupe (2007)、Buchanan和Hucz(2011)同样采用了对冲突成因进行剖析进而探究冲突解决措施的方法, 分别提出了压力模型和协调模型。学者们根据不同的研究视角进行了一系列的规范性研究, 衍生出了多种冲突模型。经典的冲突模型大致可分为以下4类。

2.1 阶段式模型

这一类型以 Pondy提出的程序模型为代表,强调冲突的过程性, 将冲突的各部分因素作为过程的阶段性要素, 纳入到一个整体当中。主要包括程序模型和组织模型, 它们的共同点在于强调了组织中人际冲突过程的阶段性, 认为人际冲突是一个层层递进的过程。阶段式模型最显著的特征在于将人际冲突的产生视作一个动态发展的过程,关注重点落脚于冲突由隐性到显性的演化过程。

程序模型。Pondy提出的程序模型强调组织中人际冲突产生过程的阶段性, 即潜在冲突(萌芽状态)、知觉冲突(认知)、情感冲突(情感)、显性冲突(行为)以及冲突后果(结果状态)。程序模型关注人际冲突由潜在到被感知, 最终外显这样一个动态的阶段性过程。在这种模型之下, 冲突结束是冲突衰弱时双方矛盾暂时缓和的一种状态, 而非冲突的终结, 它有可能成为诱发下一冲突的潜在因素。

组织模型。Robbins (2001)提出了人际冲突的组织模型, 他将冲突的产生过程分为 5个阶段,即潜在对立、认知介入、冲突意向、冲突行为、冲突后果。Robbins认为组织中人际冲突的来源包括沟通、个体行为和组织结构三个方面。潜在的矛盾或不一致是人际冲突产生的必要条件, 而对稀有资源的争夺、为了获得更多的工作自主权以及对目标内容的不同理解是导致潜在矛盾产生的三大因素。任一因素都有可能导致潜在矛盾的产生, 但它们只是对承受潜在冲突压力的个体某方面造成某种程度的消极影响, 而认知的介入, 可能使得潜在的对立转化为现实的矛盾, 诱发冲突的显现。情绪在这一框架中起到关键作用, 个体因在冲突过程中感受到大量的消极情感而对其意愿与行为进行适时调整, 从而可能使潜在冲突变成现实。冲突的处理意向是冲突感知和个人情感共同作用的结果, 这体现在组织成员对于自身利益需求而做出的谋划及决策上, 这是冲突之所以能够不断升级的一个重要原因。

2.2 状态式模型

这一模型与阶段式模型的差异在于对冲突意图产生原因的分析过程不同, 阶段式模型通常认为冲突意图是经过理性思考后所形成的, 而状态式模型则认为冲突意图的产生受外力作用的影响较大, 具有偶然性。状态式模型研究对象是最终作为一种显现的对抗状态而存在的人际冲突, 重视系统当中相对稳定并且能够对冲突进程造成影响的因素, 如组织成员地位等。Thomas的结构模型是状态式模型研究当中最杰出的代表。

结构模型。Thomas拓展了Pondy的程序模型,提出了组织中人际冲突的四要素:(a)行为模式的倾向(冲突各方的处事风格), 这可能受到等级地位的影响; (b)社会压力, 它可以是对冲突各方的强制规范性行为, 也可以是旁观者所带来的压力氛围; (c)刺激性结构, 即个体之间因关注不同而形成的利害关系可能会导致冲突的产生; (d)规则和步骤, 即个体相互作用过程中的制约因素或约束条件, 如决策规则, 斡旋过程等。Thomas认为任何一种特定的人际关系都受到这4种要素所占比例以及逐渐累积的影响。相对于程序模型关注人际冲突过程每个阶段环环相扣的进程, 结构模型则更看重各个阶段的状态性以及造成冲突行为的条件。根据这一模型, 组织中的人际冲突产生于个体的行为受到某些压力和限制的情况下, 并最终形成一种对抗状态, 同时, 组织当中的每一个个体基于各自的目标以及特定的理由都有可能推动个体间潜在冲突的升级与发展。

2.3 交互式模型

交互式模型侧重于对互动双方内心感受的关注, 通过对组织中人际冲突的参与方进行心理剖析从而得到人际冲突产生源的相关信息。交互式模型认为人际冲突可能受互动双方主观因素的影响升级或减弱, 因此它关注人际冲突的内隐形式,强调个体主观因素在这一模型当中的关键性作用。交互式模型主要包括螺旋模型和层次模型。

螺旋模型。“冲突螺旋” (Olekalns & Weingart,2008)是另一个可以解释组织中人际冲突作用方式的模型, 其外在表现形式是一种冲突的交流,交流双方即冲突过程的参与者。为了使对方回应自己的表达, 双方在尽可能理解对方冲突表达的基础上做出类似的或强度更大(或更小)的回应。冲突螺旋可以理解为一种回应的循环, 即个体采用对其造成影响一致的方式来回应该行为的发出者,而该行为的发出者将继续采取类似的方式予以回应, 如此循环往复。在这种连锁反应中, 行为双方的互动交流显得尤为重要。

层次模型。冲突层次模型是 Fisher (2000)为发现人们在组织谈判情形中的真实需求而提出的模型。Fisher发现人们在谈判这个陌生的环境中,基于自身情感的脆弱性(如害怕受伤而尽力避免尴尬和不安)或对对方缺乏熟悉感和信任度而隐藏自己的真实需求, 转向关注不太重要的待协商问题本身。这种基于与组织中其他成员利益一致的表面诉求而达成的协议并不能长期有效地解决问题, 反而会导致人际冲突的潜在性。该模型由外到内体现为三个层次:立场、利益(行事动机)和真实需求。

2.4 目标式模型

目标式冲突模型的构建旨在通过对冲突形成原因进行剖析从而找到解决冲突的方法, 往往具有鲜明的目的性。以协调模型为例, 虽然受到了Pondy程序模型深刻的影响, 但协调模型探究的最终目的并不是组织中人际冲突内涵或其过程本身, 而是避免人际冲突的产生。目标式模型从组织管理和文化背景等不同视角对人际冲突的产生进行分析, 主要包括协调模型和压力模型。

协调模型。为了更好地协调组织成员之间的关系, 从而避免人际冲突的产生, 获得最优组织绩效, Buchanan和Hucz提出了人际冲突的协调模型。该模型由 4个阶段组成, 即:差异阶段、调整阶段、认知与情绪表达阶段以及管理阶段。组织成员可能基于工作目标、资源争夺、权威服从、工作习惯等方面的差异而导致人际冲突产生。为了消除人际冲突, 组织需要通过采取制定规则、规范程序、明确目标、合理安排工作团队(综合考虑组织成员特点)等做法, 协调组织活动。如果组织成员在这一过程中感知到人际冲突的存在, 并能够预测其产生的后果, 就可能开展有效的沟通,从而缓解矛盾。为了预防冲突的产生或有效消除已产生的冲突, 组织成员应选出一位富有人格魅力与工作能力并掌握基本冲突解决技巧的领导者,也可以引入第三者, 从中立的角度对冲突双方进行劝说, 促使其沟通。

压力模型。因文化背景不同, 组织成员之间的相互影响可能导致人际冲突。基于冲突的性质及其对个体所造成的影响, Shupe提出了人际冲突的压力模型。与早期研究类似, Shupe 运用压力−应对的建构将冲突的进程和预测概念化, 将文化差异作为压力源, 认为这种文化差异会直接导致跨文化冲突, 并且这种冲突随工作压力的不断强化而在工作满意度、心里幸福感、健康状况、社会文化环境4个方面有所体现。

3 组织中的人际冲突表达:维度及模式

基于表达的层面来解读组织中的人际冲突是冲突研究领域有别于类型论的一个新视角, 是人际冲突作用于冲突双方甚至第三方的表现形式。Weingart等学者通过对组织中人际冲突内涵以及各类型冲突特质进行规范性研究, 提出了冲突表达的理论建构, 将组织中的冲突表达视为“冲突双方的语言性或非语言性交流” (Weingart et al.,2015, p.235), 并基于冲突螺旋模型(Olekalns &Weingart, 2008), 提出了组织中人际冲突表达的两个维度, 即直接性和对抗性。

3.1 表达维度:直接性与对抗性

(1)直接性。冲突表达的直接性是指信息发送方表达其反对意见的明确度。冲突表达直接性的高低取决于表达的明确度与涉及对象(冲突双方或第三方)的结合程度, 直接性高的冲突表达发生在冲突双方之间, 具体表现为明确的对抗性陈述或行为; 直接性低的冲突表达往往涉及到第三方,冲突信息模糊, 难以明确具体的冲突内涵。尽管冲突表达的直接性受文化的影响在冲突建构和理解上存在差异(Brett, Behfar, & Sanchez-Burks, 2014;Maddux, Kim, Okumura, & Brett, 2011), 但无论具体的冲突形式如何, 在低直接性的冲突表达中,信息发送方在传达冲突线索和自身立场方面给接收方留下大量的理解和推测空间(Brett, 2007;Weingart et al., 2015)。这种信息表达的模糊性会造成冲突内涵曲解, 阻碍冲突解决方案的形成,破坏组织的稳定和发展。

(2)对抗性。冲突表达的对抗性是指信息发送方在一个既定冲突事件中传达其反对意见的强烈程度, 表现为地位防卫与行为破坏两个特征。特征一:地位防卫。对抗行为的目的在于维护自身在组织中的地位, 并通过对地位的认知和情感承诺来影响冲突表达的强度(Dane, 2010)。受具体文化环境和个体特征的影响(Ragins & Winkel, 2011;Weingart et al., 2015), 这种维护自身地位所进行的防卫通常表现为语言性和非语言性两种形式。防卫在言语互动中具有较强的显示性, 表现出争执、攻击对方立场、极力维护自身观点和需求等行为(Donohue, 2012), 在非语言类上通常表现为冲突的逐级上升(O’Neill, Allen, & Hastings,2013)。特征二:行为破坏。行为的颠覆或破坏性指的是双方以颠覆或破坏对方行为为目的而从事活动的程度(Weingart et al., 2015)。高强度的行为破坏体现为对对方能力或地位的破坏、威胁或对其进行人身攻击等(Bendersky & Hays, 2012); 低强度的行为破坏则表现为一些回避性行为(Weingart et al., 2015)。Weingart等学者认为, 在高对抗性的冲突表达中, 冲突双方表现出颠覆、威胁或侮辱对方等高强度破坏性行为, 并流露出强烈的愤怒、紧张等消极情绪, 组织中的人际冲突呈现出高强度的主动性特征。

3.2 表达模式:冲突螺旋

当冲突一方对人际冲突做出初步表达后, 冲突的另一方以相同的冲突表达方式进行回应, 如此反复, 冲突螺旋产生(Olekalns & Weingart,2008)。Weingart等学者研究指出所有的冲突螺旋都包含一个动态的过程, 它以信息发送者的初始表达、接收者对该表达形成自我认知并做出回应开始, 然后反馈形成一个关于冲突激化或减弱的渐进过程。在这个过程中, 冲突感知通过决定信息接收方的认知反应和行为反应进而影响冲突螺旋的本质(Jehn, Rispens, & Thatcher, 2010)。研究表明, 组织成员对冲突的感知层面各不相同, 感知差异会造成组织成员之间凝聚力减弱、交流减少、组织绩效和创造力下降等(Jehn et al., 2010;Jehn, Rupert, Nauta, & van den Bossch, 2010)。这个过程受冲突表达两维度(直接性和对抗性)的影响, 具体表现为以下4种不同的组合(Weingart et al., 2015)。

(1)高直接性冲突表达的认知和回应

组合一:高直接性和高对抗性。当组织内的冲突表达表现为高−高模式时, 关系双方直接表明异议, 明确组织中人际冲突的存在性和内容,并在行为上表现出对自我地位的防卫或对对方行为的颠覆和破坏, 此时消极上升的冲突螺旋产生,关系双方表现出强烈的消极情绪(愤怒、紧张等),造成敌对表达、问题难以解决的消极结果。但有时迫于双方力量差异或组织规范的要求, 下降的冲突螺旋产生, 双方表现出撤退或屈服, 关系趋于缓和。因而, 高−高模式对冲突螺旋的影响具有不确定性。

组合二:高直接性和低对抗性。当组织内的冲突表达表现为高−低模式时, 接收者因不觉得被冒犯而更多地关注发送者的积极意图, 寻求解决问题的办法, 此时下降冲突螺旋产生。双方表现出强烈的混合情绪(如沮丧与激动), 在组织绩效和创新方面, 关系双方经历更多信息搜索、一体化和信息公开, 从而会产生高绩效。

(2)低直接性冲突表达的认知和回应

组合三:低直接性和高对抗性。当组织内的冲突表达表现为低−高模式时, 冲突表达比较模糊, 但传达了威胁、破坏和贬损等高强度信息(Schnurr & Chan, 2011), 此时冲突螺旋处于上升状态。接收者不解对抗的实质而体验到消极效价、高昂或低落的情绪(如焦虑、愤怒、伤害等), 在决定如何回应这类冲突表达时, 接收者因忌讳暴露个人反应和思维过程(Elfenbein, 2007)而做出不真实的反应和关注(Jehn et al., 2010), 通常表现为保留颜面、维护利益等回避性行为, 而非解决冲突, 这类冲突表达会严重影响组织内的身份等级(Bendersky & Hays, 2012), 阻碍组织内信息交流共享(De Jong & Elfring, 2010)。

组合四:低直接性和低对抗性。在低−低模式的冲突表达中, 因冲突表达较被动和无目标性,加之第三方的介入, 接收者难以辨认对抗的含义和意图, 在这种处境下, 接收者会体验消极效价和低活性的不快情绪(如困惑、愧疚等), 从而选择一种低直接性冲突的方式来回应, 比如逃避、停止或拖延, 有时会通过第三方来避免问题的激化或扩大化(Brett et al., 2014)。冲突螺旋的变化因冲突双方试图避免和逃避、而非解决问题而难以确定。

4 类型、模型与表达:冲突应对方式的嵌入式整合

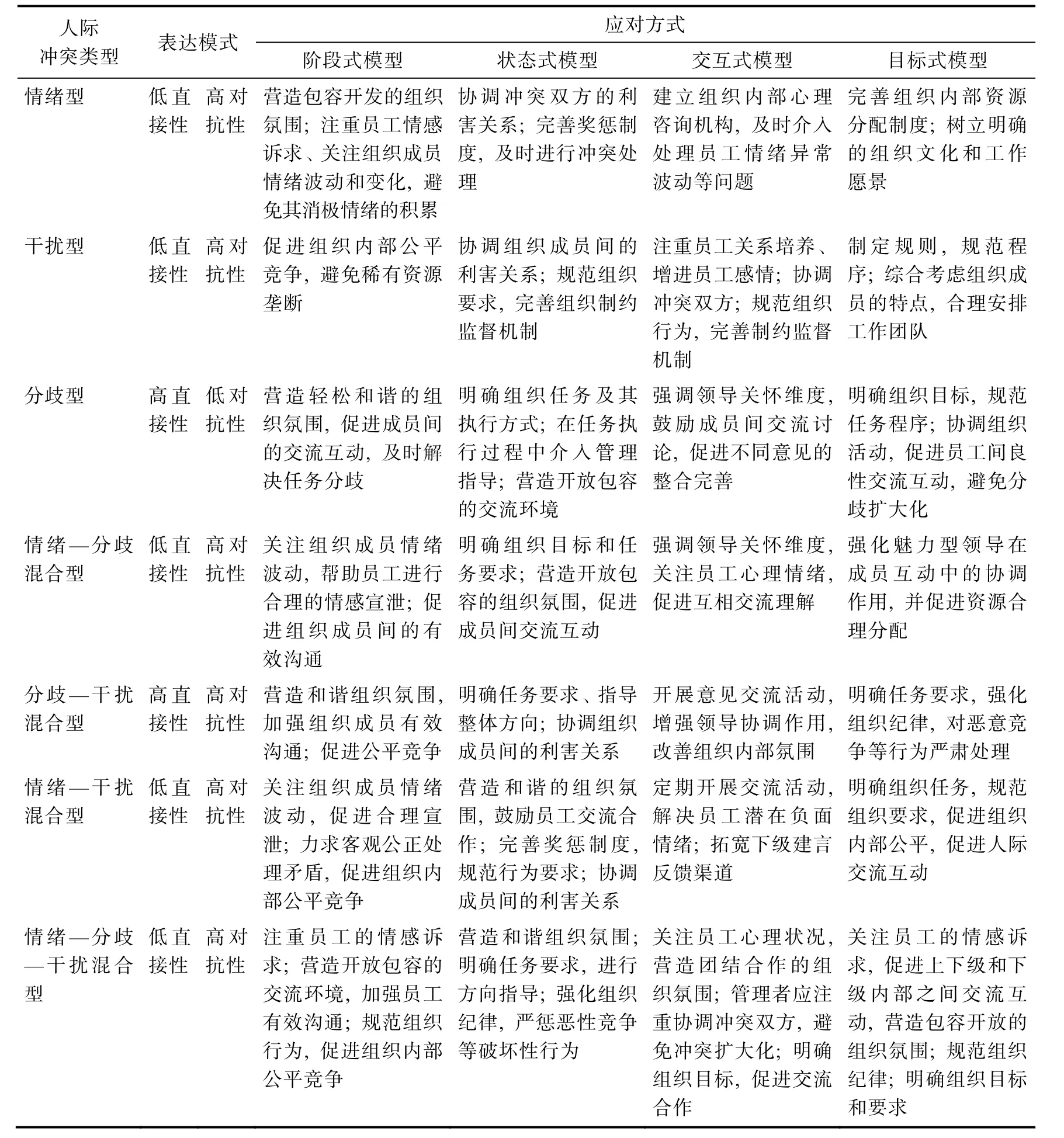

嵌入指一系统过程与另一系统过程的有机结合或指一事件于其他事件中逐步发展的客观现象,是客观事物发展过程中的基本特征(诸彦含, 范黎娟, 2014)。基于对组织中人际冲突的内涵解读, 笔者尝试着将组织中人际冲突的类型特质、表达方式以及作用模型进行嵌入式整合, 并据此进行应对方式的构建。一方面, 冲突的类型特质强调从人际冲突的作用对象和特征组合出发, 将组织中的人际冲突概念化为单特征型和多特征型, 并突出对组织任务和人际关系的渐进性影响。另一方面, 冲突表达基于直接性和对抗性的表达维度,强调单维度效应及其组合模式对组织中人际冲突进程和结果的螺旋式影响。作用模型则突出了对组织中人际冲突源的机理解析, 为冲突解决提供理论基础。据此, 笔者认为组织中人际冲突解决的有效性是冲突类型、冲突表达以及冲突作用模型的函数, 将三者进行嵌入式整合有利于加强对冲突进程的理解以及对冲突结果的预测, 以优化冲突应对方式的选择。

当组织成员处于情绪型人际冲突时, 基于自身负面情绪或对对方的厌恶和不满, 关系双方在冲突表达中往往倾向于讽刺、挑衅等攻击性行为,表现出低直接性和高对抗性, 而这种低−高模式的冲突表达会激化关系双方情绪上的不满, 进一步加剧表达的对抗性, 形成组织中人际冲突的恶性循环, 从而使人际关系愈发紧张。情绪型人际冲突源于关系本身, 并受主客观条件作用而逐渐外显为人际间的摩擦和冲突, 冲突解决应将阶段式模型和状态式模型有机结合, 促进冲突潜在阶段的有效抑制和冲突演化过程中的逐步化解。一方面, 阶段式模型关注组织中人际冲突的过程性,强调人际冲突初级阶段的关键性作用, 因此组织可尝试从冲突的潜在阶段着手, 重视员工情感诉求, 关注员工情绪波动并帮助其及时宣泄, 避免消极情绪的积累; 另一方面, 状态式模型关注组织中人际冲突各阶段的状态性以及造成冲突行为的主客观条件, 强调在冲突演化进程中的外力介入, 从状态式模型出发, 组织应关注冲突各阶段的特征, 协调冲突双方的利害关系, 同时完善奖惩制度, 及时进行冲突处理。

干扰型人际冲突强调关系双方对另一方的强烈不满并外显为在组织任务和人际关系上对彼此产生具体的妨碍行为, 这种高−高模式的冲突表达因夹杂了大量的消极情绪和颠覆破坏性行为而导致双方关系的进一步恶化, 使冲突进程呈现出不断上升或不断下降的螺旋式发展趋势。因此,可尝试将干扰型人际冲突置于交互式模型的框架中, 就其具体冲突内容进行缓和与化解, 并进一步探究其内隐形式的有效抑制。组织应注重员工关系的培养, 如定期开展内部成员交流友好活动等促进员工内部的交流合作、增进员工感情; 协调冲突双方, 促使冲突表达趋向缓和的行为(如妥协、道歉), 冲突螺旋逐级下降; 同时规范组织行为, 完善制约监督机制, 严惩组织内部恶性竞争等破坏性行为, 促进干扰型人际冲突在高强度对抗性下的抑止和解决。

处于分歧型人际冲突的关系双方往往就任务本身存在的分歧展开讨论, 以期达成任务解读上的一致, 关系双方受私人情感的影响较小, 倾向于更为理性化的高−低表达模式。因此, 分歧型人际冲突的有效解决可考虑基于目标式模型, 着重剖析冲突产生原因, 减少关系双方在认知上的分歧, 从根源上抑制冲突的形成。组织应明确组织目标、规范任务程序, 同时增加具有建设性的讨论, 促进不同意见的交流完善, 防止分歧扩大化衍生出的关系冲突等负面结果。

多特征冲突基于作用对象的不确定性和冲突三特征的组合效应而呈现出高强度对抗性。在以负面情绪为主导的混合型人际冲突中(情绪−分歧混合型、情绪−干扰混合型和情绪−分歧−干扰混合型), 冲突双方表现出强烈的不满、愤懑和抵触他人的情绪, 导致冲突不断激化、上升, 产生更为激烈的负面互动(如激烈争吵、肢体冲突等)。由于混合型人际冲突包含了多种冲突特征, 并且多种类型特质在冲突进程中相互作用, 因而导致冲突进程复杂多变、冲突原因难以明确, 显示出低直接性特征。因此, 多特征冲突的有效解决应综合考虑多种冲突模型的作用特征, 重视情绪在冲突进程中的显示性作用。组织应重视员工的情感诉求,关注员工的情绪变化, 并帮助消极情绪的及时宣泄; 积极营造开放包容的组织氛围, 培养和谐团结的组织文化, 促进员工间的交流合作, 增加员工感情; 明确组织目标, 规范行为要求, 不断完善制度建设。表1尝试将冲突类型、冲突表达、作用模型以及应对方式进行嵌入式整合。

5 讨论与研究展望

组织是个体的主要生存样态(段锦云, 卢志巍,沈彦晗, 2015), 作为人际关系的基本形式之一,组织中的人际冲突引起了学术界和实务界的广泛关注, 笔者认为后续研究可以尝试从以下几个方面进行拓展。

5.1 将认知差异嵌入过程框架, 突出意义建构的关键作用, 丰富组织中人际冲突的内涵

作为个体对预期违背的解读过程, 意义建构是人际冲突概念化的重要组成部分, 受个体认知差异的影响。现有的人际冲突内涵集中于认知论和过程论两大视角的单独解读, 学者基于两种不同立场, 各执一词(Barki & Hartwick, 2004; Boody,2014; Weingart et al., 2015)。认知论将人际冲突作为认知差异的静态产物, 关注冲突的既定结果,忽略了互动双方的情绪体验在人际冲突产生和发展过程中的作用。这种静态的视角不利于对人际冲突进行实时阶段的掌握, 难以把握冲突进程并预测其结果。而过程论虽然看到了人际冲突作为发展过程的动态性, 并提出了三特征论, 即分歧、负面情绪以及干扰行为, 却忽略了对认知差异产生原因的分析。囿于两种解读类型各自的局限性,对人际冲突的内涵同时, 基于个体看待问题的立场和视角的差异, 关系双方对冲突进程中分歧等预期违背因素的归因和解释各不相同, 形成认知差异−意义建构的认知循环, 这种循环模式贯穿

人际冲突的始终, 并不断作用和发展于关系互动演化过程中分歧、负面情绪和干扰等因素, 从而对冲突进程和结果产生重要影响。据此, 未来的研究不可轻视意义建构的重要作用, 将意义建构嵌入关系互动的演化过程当中, 进一步拓展组织中人际冲突的内涵。

表1 组织中的人际冲突:类型、模型、表达与应对方式

5.2 明确冲突显现的临界点, 验证组织中人际冲突应对方式的有效性

现有研究基于人际冲突的 3种基本特征(分歧、负面情绪和干扰), 将组织中的人际冲突视为这3种特征单维度作用或组合效应的产物。基于外部环境的复杂性和个体特质的多样性, 组织中人际冲突表达强度的不同往往是诸多复杂因素共同作用的结果, 分歧等因素出现并不一定会形成高显示性的人际冲突, 当关系双方存在较小分歧或对彼此干扰程度较低时, 双方矛盾处于可控范围内, 此时互动双方可能会以一种互相理解妥协的方式即时解决, 而并不会演化为严重的个体间冲突。可见, 人际冲突的显现可能存在着临界点。表达强度是指关系双方传达其反对意见的对抗程度, 作为人际冲突的直接作用形式, 其强度的高低对人际冲突的发展进程具有重要影响。当处于分歧状态的关系双方表现出对对方高强度的不满和敌对时, 他们往往采取辱骂、挑衅等攻击性行为, 导致冲突双方矛盾不断激化、升级。据此, 笔者认为人际冲突的显示性是冲突类型及其表达强度共同作用的结果。笔者尝试将冲突类型、表达方式以及作用模型进行整合, 提出了单特征型和多特征型人际冲突的应对方式, 未来的研究可尝试着进行情景模拟实验法等实证研究, 并结合人格、人口统计特征等调节变量, 验证应对方式的有效性。

5.3 进一步探究组织权力对组织中人际冲突的影响

作为个体利用资源来实现特定目标的能力(Fleming & Spicer, 2014; 段锦云等, 2015), 组织权力往往通过对重要资源的不对称控制(Dubois,Rucker, & Galinsky, 2010; Fast, Sivanathan, Mayer,& Galinsky, 2012; Maner, Gailliot, Menzel, &Kunstman, 2012)影响组织中的人际关系(Giessner& Schubert, 2007)。有研究发现, 高权力者往往与他人有较远的社会距离(Lammers, Galinsky,Gordijn, & Otten, 2012; Magee & Smith, 2013), 加之其在决策时更倾向于使用抽象语言(Magee,Milliken, & Lurie, 2010), 且拒绝接纳下属意见(Tost, Gino, & Larrick, 2012), 易造成组织成员间交流受阻(Tost, Gino, & Larrick, 2013), 导致组织决策质量较差(See, Morrison, Rothman, & Soll,2011), 组织关系紧张。组织权力的积极作用日益受到组织管理领域的关注(段锦云等, 2015)。Tost等学者(2012)认为权力可以增强决策者的自信心,使得组织成员在决策方面可以很快达成一致, 尤其是当组织成员存在较小分歧时, 高权力者表现出的自信有利于提高决策效率, 避免认知分歧扩大化而加剧人际冲突。Weingart等学者(2015)也提出, 当冲突个体感知到彼此的力量差异时, 双方往往倾向于撤退或屈服, 人际冲突得以缓和。据此, 组织权力对组织中人际冲突的影响具有一定的模糊性和不确定性, 未来研究可尝试从组织权力出发, 进一步拓展组织中人际冲突的内涵特质,探究更为高效的冲突应对方案。

5.4 开展基于多元亚文化下组织中人际冲突的本土化研究

广义的亚文化包括一切边缘、次要的文化(姜楠, 2006), 主要是指在主文化或综合文化的背景下, 某一区域或某些集体所特有的、与主流文化相对的信念、价值观与生活方式, 并随人际交往的不断增强而日益显现出多元性。作为文化的一个重要组成部分, 亚文化直接作用于人们生存的社会环境, 深刻影响人们的实践活动和思维方式。亚文化现象通常以其外在风格为表现形式而对主流文化产生冲击, 并由冲突中某一方出于个体诉求等因素触发摩擦来得以显现。因此在一个特定的冲突表达当中, 直接性、对抗性以及冲突螺旋深受当地文化环境的影响(Weingart et al.,2015), 并通过冲突标准和文化规范影响人际冲突。一方面, 冲突标准在人际冲突的过程中往往不具有明确性和可预见性。冲突双方基于冲突标准的不同, 可能对冲突内容以外的冲突对抗形式与强度标准产生分歧。另一方面, 文化规范强调关系双方在冲突回应中的行为选择。在回避型冲突文化中, 人们强调维系关系和谐, 倾向于采取默认和协调等手段来抑制和缓和冲突, 而非表达冲突(Gelfand, Leslie, Keller, & De Dreu, 2012)。可见, 当处于冲突状态的组织成员来自不同的亚文化环境时, 基于本身独特的价值观念, 他们认识事物的角度及认识的广度和深度存在着差异, 因而在人际冲突的目标确定和行为选择上各有不同。基于此, 我们认为未来的研究可尝试从亚文化角度入手, 综合考虑多元亚文化对人际冲突标准、理解和回应的影响, 在结合已有成果的基础之上建构契合本土文化的理论模型, 进行多元亚文化之间的分组比较研究, 进一步探究多元亚文化下组织中人际冲突的发展。

宝贡敏, 汪洁. (2007). 人际冲突理论研究评述.技术经济,26(11), 12–16.

段锦云, 卢志巍, 沈彦晗. (2015). 组织中的权力: 概念、理论和效应.心理科学进展, 23(6), 1070–1078.

黄丽, 陈维政. (2014). 滥权监管对个体工作行为的影响分析——人际冲突与自我效能感的不同作用.经济经纬,31(6), 96–100.

姜楠. (2006). 文化研究与亚文化.求索,(3), 47–50.

沈秉勳. (2009).人际冲突处理方式结构模型及影响机制之研究——以台湾企业为例(博士学位论文). 暨南大学,广州.

诸彦含, 范黎娟. (2014). 关系补救: 类型、潜在机制与作用模型.心理科学进展, 22(6), 512–521.

Alper, S., Tjosvold, D., & Law, K. S. (2000). Conflict management, efficacy, and performance in organizational teams.Personnel Psychology, 53(3), 625–642.

Amason, A. C. (1996). Distinguishing the effects of functional and dysfunctional conflict on strategic decision making: Resolving a paradox for top management teams.Academy of Management Journal, 39(1), 123–148.

Barki, H., & Hartwick, J. (2001). Interpersonal conflict and its management in information system development.MIS Quarterly, 25(2), 195–228.

Barki, H., & Hartwick, J. (2004). Conceptualizing the construct of interpersonal conflict.International Journal of Conflict Management, 15(3), 216–244.

Bendersky, C., & Hays, N. A. (2012). Status conflict in groups.Organization Science, 23(2), 323–340.

Boody, C. R. (2014). Corporate psychopaths, conflict,employee affective well-being and counterproductive work behaviour.Journal of Business Ethics, 121(1), 107–121.

Brett, J. M., Jr. (2007).Negotiating globally: How to negotiate deals, resolve disputes, and make decisions across cultural boundaries(2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Brett, J., Behfar, K., & Sanchez-Burks, J. (2014, Apr.).Managing cross-culture conflicts: A close look at the implication of direct versus indirect confrontation. In O.M. Ayoko, N. M. Ashkanasy, & K. A. Jehn (Eds.),Handbook of conflict management research(pp. 136–154).Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Pub.

Buchanan, D., & Hucz, A. (2011).组织行为学(李丽, 闫长坡, 何琳, 闫甜, 廖羽 译) (第2版). 北京: 经济管理出版社.

Chen, M. J., & Ayoko, O. B. (2012). Conflict and trust: The mediating effects of emotional arousal and self-conscious emotions.International Journal of Conflict Management,23(1), 19–56.

Cornelissen, J. P. (2012). Sensemaking under pressure: The influence of professional roles and social accountability on the creation of sense.Organization Science,23(1),118–137.

Dane, E. (2010). Reconsidering the trade-off between expertise and flexibility: A cognitive entrenchment perspective.Academy of Management Review, 35(4), 579–603.

De Jong, B. A., & Elfring, T. (2010). How does trust affect the performance of ongoing teams? The mediating role of reflexivity, monitoring, and effort.Academy of Management Journal, 53(3), 535–549.

De Wit, F. R. C., Greer, L. L., & Jehn, K. A. (2012). The paradox of intragroup conflict: A meta-analysis.Journal of Applied Psychology, 97(2), 360–390.

Donohue, W. A. (2012). The identity trap: The language of genocide.Journal of Language and Social Psychology,31(1), 13–29.

Dubois, D., Rucker, D. D., & Galinsky, A. D. (2010). The accentuation bias: Money literally looms larger (and sometimes smaller) to the powerless.Social Psychological and Personality Science, 1(3), 199–205.

Eatough, E. M. (2010).Understanding the relationships between interpersonal conflict at work, perceived control,coping, and employee well-being(Unpublished master’s thesis). University of South Florida.

Elfenbein, H. A. (2007). Emotion in organizations: A review and theoretical integration.The Academy of Management Annals, 1(1), 315–386.

Fast, N. J., Sivanathan, N., Mayer, N. D., & Galinsky, A. D.(2012). Power and overconfident decision-making.Organizational Behavior and Human Decision Processes,117(2), 249–260.

Fisher, S. (2000). The conflict layer model. Retrieved June 7,2015, from http://www.mindtools.com/pages/article/conflictlayer-model.htm#np

Fleming, P., & Spicer, A. (2014). Power in management and organization science.The Academy of Management Annals,8(1), 237–298.

Friedman, R. Α., Tidd, S. T., Currall, S. C., & Tsai, J. C.(2000). What goes around comes around: The impact of personal conflict style on work conflict and stress.Internationaljournal of Conflict Management, 11(1), 32–55.

Gelfand, M. J., Leslie, L. M., Keller, K., & De Dreu, C.(2012). Conflict cultures in organizations: How leaders shape conflict cultures and their organizational-level consequences.Journal of Applied Psychology, 97(6),1131–1147.

Giessner, S. R., & Schubert, T. W. (2007). High in the hierarchy: How vertical location and judgments of leaders’power are interrelated.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 104(1), 30–44.

Gross, M. A., Hogler, R., & Henle, C. A. (2013). Process,people, and conflict management in organizations: A viewpoint based on Weber’s formal and substantive rationality.International Journal of Conflict Management,24(1), 90–103.

Jehn, K. A., De Wit, F. R. C., Barreto, M., & Rink, F. (2015).Task conflict asymmetries: Effects on expectations and performance.International Journal of Conflict Management,26(2), 172–191.

Jehn, K. A., Greer, L. L., Levine, S., & Szulanski, G. (2008).The effects of conflict types, dimensions, and emergent states on group outcomes.Group Decision and Negotiation,17(6), 465–495.

Jehn, Κ. Α., & Mannix, E. A. (2001). The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance.Academy of Management Journal,44(2), 238–251.

Jehn, K. A., Rispens, S., & Thatcher, S. M. B. (2010). The effects of conflict asymmetry on work group and individual outcomes.Academy of Management Journal,53(3), 596–616.

Jehn, K. A., Rupert, J., Nauta, A., & van den Bossch, S.(2010). Crooked conflicts: The effects of conflict asymmetry in mediation.Negotiation and Conflict Management Research, 3(4), 338–357.

Kieslich, P. J., & Hilbig, B. E. (2014). Cognitive conflict in social dilemmas: An analysis of response dynamics.Judgment & Decision Making, 9(6), 510–522.

Lammers, J., Galinsky, A. D., Gordijn, E. H., & Otten, S.(2012). Power increases social distance.Social Psychological and Personality Science, 3(3), 282–290.

Leon-Perez, J. M., Medina, F. J., Arenas, A., & Munduate, L.(2015). The relationship between interpersonal conflict and workplace bullying.Journal of Managerial Psychology,30(3), 250–263.

Loughry, M. L., & Amason, A. C. (2014). Why won’t task conflict cooperate? Deciphering stubborn results.International Journal of Conflict Management, 25(4), 333–358.

Maddux, W. W., Kim, P. H., Okumura, T., & Brett, J. M.(2011). Cultural differences in the function and meaning of apologies.International Negotiation, 16(3), 405–425.

Magee, J. C., Milliken, F. J., & Lurie, A. R. (2010). Power differences in the construal of a crisis: The immediate aftermath of September 11, 2001.Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 354–370.

Magee, J. C., & Smith, P. K. (2013). The social distance theory of power.Personality and Social Psychology Review, 17(2), 158–186.

Maitlis, S., & Christianson, M. (2014). Sensemaking in organizations: Taking stock and moving forward.The Academy of Management Annals, 8(1), 57–125.

Maner, J. K., Gailliot, M. T., Menzel, A. J., & Kunstman, J.W. (2012). Dispositional anxiety blocks the psychological effects of power.Personality and Social Psychology Bulletin, 38(11), 1383–1395.

Montes, C., Rodríguez, D., & Serrano, G. (2012). Affective choice of conflict management styles.International Journal of Conflict Management, 23(1), 6–18.

Mulki, J. P., Jaramillo, F., Goad, E. A., & Pesquera, M. R.(2015). Regulation of emotions, interpersonal conflict, and job performance for salespeople.Journal of Business Research, 68(3), 623–630.

Olekalns, M., & Weingart, L. R. (2008). Emergent negotiations: Stability and shifts in negotiation dynamics.Negotiation and Conflict Management Research, 1(2),135–160.

O’Neill, T. A., Allen, N. J., & Hastings, S. E. (2013).Examining the “pros” and “cons” of team conflict: A team-level meta-analysis of task, relationship, and process conflict.Human Performance, 26(3), 236–260.

Pearson, A. W., Ensley, M. D., & Amason, A. C. (2002). An assessment and refinement of Jehn's intragroup conflict scale.International Journal of Conflict Management,13(2), 110–126.

Pondy, L. R. (1967). Organizational conflict: Concepts and models.Administrative Science Quarterly, 12(2), 296–320.

Posthuma, R. A. (2012). Conflict management and emotions.International Journal of Conflict Management, 23(1), 4–5.

Ragins, B. R., & Winkel, D. E. (2011). Gender, emotion and power in work relationships.Human Resource Management Review, 21(4), 377–393.

Robbins, S. P. (2001).Organizational behavior(9th ed.).London: Prentice Hall.

See, K. E., Morrison, E. W., Rothman, N. B., & Soll, J. B.(2011). The detrimental effects of power on confidence,advice taking, and accuracy.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 116(2), 272–285.

Schnurr, S., & Chan, A. (2011). When laughter is not enough:Responding to teasing and self-denigrating humour at work.Journal of Pragmatics, 43(1), 20–35.

Shupe, E. I. (2007). Clashing cultures: A model of international student conflict.Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(6), 750–771.

Thomas, K. W. (1992). Conflict and conflict management:Reflections and update.Journal of Organizational Behavior,13(3), 265–274.

Todorova, G., Bear, J. B., & Weingart, L. R. (2014). Can conflict be energizing? A study of task conflict, positive emotions, and job satisfaction.Journal of Applied Psychology,99(3), 451–467.

Tost, L. P., Gino, F., & Larrick, R. P. (2012). Power,competitiveness, and advice taking: Why the powerful don’t listen.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 53–65.

Tost, L. P., Gino, F., & Larrick, R. P. (2013). When power makes others speechless: The negative impact of leader power on team performance.Academy of Management Journal, 56(5), 1465–1486.

Weingart, L. R., Behfra, K. J., Bendersky, C., Todorova, G.,& Jehn, K. A. (2015). The directness and oppositional intensity of conflict expression.Academy of Management Review, 40(2), 235–262.

Wu, K. W., Vassileva, J., Sun, X. L., & Fang, J. (2014).Motivating wiki-based collaborative learning by increasing awareness of task conflict: A design science approach. In N. Baloian, F. Burstein, H. Ogata, F. Santoro, & G. Zurita(Eds.),Collaboration and technology(Vol. 8658, pp.365–380). Switzerland: Springer International Publishing.