科斯对法律与经济关系的最终认识及其缺憾——基于中国案例的分析

汪毅霖

(西南政法大学 经济学院,重庆 401120)

科斯对法律与经济关系的最终认识及其缺憾

——基于中国案例的分析

汪毅霖

(西南政法大学 经济学院,重庆 401120)

摘要:科斯早期关于交易成本和“法律功能论”的思想对经济学界产生了深刻的影响,而其后期关于“法律生成论”的思想却尚未得到学术界应有的重视。文章通过梳理科斯关于法经济学思想的前后变化,以中国农村的家庭联产承包责任制为案例说明科斯后期思想的转向。研究发现:(1)科斯对法律与经济关系的认识经历了早期的“法律功能论”到后期的“法律生成论”的转变,两者形成互补关系;(2)制度变迁成本的降低是“边缘改革”启动的关键前提,而基层经济力量的积累又推动了“亲市场”法律体系的生成;(3)科斯的“法律生成论”的逻辑并不完善,中国的改革实践表明,既得利益的松动和思想观念的改变以及上层政治权力的支持是制度变迁成本降低的必要条件。因此,在理想情境下,转型期的法律应该主动与来自基层的制度演化相调试,从而形成更为“亲市场”法律体系。

关键词:正交易成本;法律;边缘改革;制度演化

中图分类号:F091.349

文献标识码::A

文章编号::1001-9952(2015)04-0100-10

收稿日期:2014-07-11

基金项目:国家社会科学基金青年项目(13CJL014);国家社会科学基金一般项目(13BTJ018);辽宁省社会科学规划基金重点项目(L13AZX001)

作者简介:汪毅霖(1981-),男,辽宁大连人,西南政法大学经济学院副教授,硕士生导师。

Abstract:The early thought of Coase about transaction costs and law’s function has the profound effect on the economics field,but his later thought about law’s evolution has not yet attracted enough attention from scholars.Through a review of the differences between early and later thought of Coase in the field of law and economics,this paper explains Coase’s later thought about law’s evolution in a case of household contract responsibility system of rural China.It arrives at the following conclusions:firstly,Coase’s idea about the relationship between law and economy has changed from early thought about law’s function to later thought about law’s evolution,which are complementary; secondly,the decline in institutional evolution costs is the key premise of beginning marginal revolution,and the accumulation of economic power of grassroots also promotes the generation of pro-market law system; thirdly,there are disadvantages in Coase’s logics of law’s evolution,and the reform experiences in China show that loosening constraints on vested interest and ideology,and the supports from supreme political power are necessary conditions for the decline in institutional evolution costs.Therefore,in an ideal context,law in the transition period should be active to coordinate with institutional evolution from grassroots,thereby leading to more pro-market law system.

党的十八届三中全会提出要“使市场在资源配置中起决定性作用”,十八届四中全会则强调要“全面推进依法治国”。在此背景下,研究法律体系与经济体系的关系具有十分重要的现实意义。科斯无疑是从制度经济学角度讨论这一问题的权威,其在1960年发表的《社会成本问题》标志着“法经济学”的诞生。改革开放以来,科斯的思想对中国思想界产生了深刻的影响。近年来,国内涌现了大量的纪念性文章;在归纳科斯晚年的学术发展时,它们大多把关注点集中于科斯的“思想市场”(marketofideas)理论(Coase,1974; 科斯,2012),如冯兴元(2014)和张曙光(2014)等。虽然也不乏对科斯压棺之作《变革中国》中“边缘改革”(marginalrevolutions)概念的赞赏(姚中秋,2014),但是大多仅把其视为科斯早期观点在中国问题上的发挥,而忽略了此概念所体现的科斯在法律体系与经济体系关系问题上的思路转换和完善。通过比较科斯的早期文献和关于中国问题的最新专著可以发现,虽然科斯一以贯之地关注正交易成本的真实世界,但早期基本上是通过静态分析来刻画既有法律体系及其经济功能,而后期则开始对法律及其经济性质的演化产生兴趣。

一、正交易成本与法律的经济功能

施蒂格勒首次将科斯的思想概括为众所周知的“科斯定理”——假设完全竞争条件下交易成本为零,则市场竞争的均衡必然达到帕累托有效。“科斯定理”固然有助于扩大科斯思想的影响,却并不符合科斯的本意。在1991年诺贝尔经济学奖获得者演说中,科斯将“科斯定理”概括为:“在交易成本为零的情况下,无论初始的权利如何配置,各方的谈判都会引向财富最大化的安排。”*②③④⑤ 分别引自罗纳德·科斯:《生产的制度结构》,盛洪、陈郁译,上海三联书店1994年版,第357、358、358、322和71页。引文参照英文做了修改,下同。科斯指出:“我并非不赞同施蒂格勒。然而,我倾向于将科斯定理视为通向正交易成本的经济分析的踏板。”②显然,科斯真正关心的是正交易成本的真实世界。

科斯从正交易成本的视角概括了真实世界中经济体系与法律体系之间的关系,他认为“在真实的正交易成本的世界中,……法律体系将对经济体系的运行产生深刻的影响,且可能在某些方面控制着后者。”③科斯的这一总结可以视为“科斯定理”的逆定理。这意味着,一旦进入正交易成本的世界,法律就有了重要的经济功能,其规定了权利的初始配置,而不同的产权安排会导致不同的效率。

科斯在《“社会成本问题”的注释》中用牧场主的牛和农场主的谷物的经典例子来说明法律可能导致效率差异。他先假设高交易成本使得任何能增加社会财富的契约都无法达成,再假设牧场主和农场主建立栅栏的成本分别为80元和50元,法律将不受外部性损害的权利赋予牧场主显然能增加30元的社会财富。如果双方建立栅栏的成本调换,那么法律将同样的权利赋予农场主就变得在经济上更合理。用科斯的话说,“不同法律规则所带来的结果并不是显而易见的,这取决于每一个特定情况的事实”。④

制度经济学认为,市场的交易对象并不是商品的物理属性而是商品的相关权利,所以“权利的界定是市场交易的基本前提”⑤,张五常称之为“科斯条件”。*张五常:《经济解释卷四:制度的选择(神州修订版)》,中信出版社2014年版,第61页。当真实世界中交易成本很高使得全部或部分产权无法以自愿交易方式实现最优配置时,法律对产权的界定就具有重要的经济含义,在经济效率上不合理的法律界定会产生相应的社会财富损失。于是,在牛与谷物的案例中30元的社会财富损失看似是生产成本,实际上却是一种由法律对产权错配所导致的经济体系的非生产性损失。张五常称之为“制度成本”(一切在鲁滨逊世界中不存在的成本)。

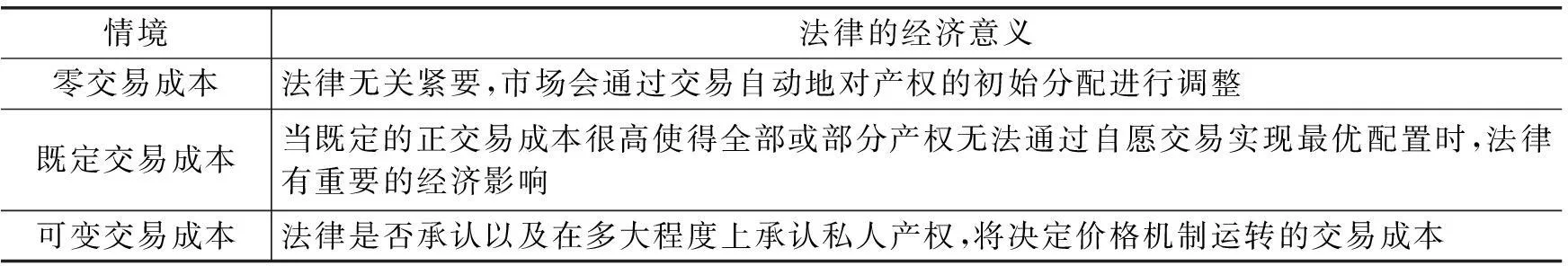

科斯将交易成本限定为利用价格机制的成本或者说市场化的成本,张五常所说的制度成本则囊括了一切生产的制度结构所产生的成本,甚至包括价格和市场不存在的情况。这一拓展的好处在于可以深化对法律与经济之间关系的理解。科斯在牛与谷物的例子中讨论的是法律所规定的产权配置不合理的情况(假设交易成本既定且极高),张五常则意识到交易成本可以随着法律对产权的不同规定而改变,进而推论法律的反市场倾向会比产权错配引起更严重的社会财富损失。中国的实践为这一推论提供了有力的注脚:1953年的《中共中央关于农业生产互助合作的决议》《中共中央关于发展农业合作社的决议》和1958年的《关于建立农村人民公社问题的决议》等政策法规的颁布从法律上取消了中国农民的生产资料所有权,这种安排的长期后果是农民在集体土地上出工不出力,导致农业产量多年裹足不前。这表明反市场的法律会提高生产的制度成本(即广义的交易成本),造成社会财富的无谓损失。因而,市场交易成本并不是常量而是法律体系的因变量。也就是说,法律体系并不像新古典经济学假设的那样只是中性的,而是影响着社会生产:如果法律将个人权利界定得明确且合理,不会产生与产权模糊相联系的制度成本,那么经济可能大发展大繁荣;相反,如果法律无法有效维护甚至破坏个人权利,导致制度成本上升,那么经济则有可能停滞甚至倒退。在零交易成本、既定交易成本和可变交易成本三种情境下,法律的经济意义也是不同的,具体情况见表1。

表1 交易成本与法律的经济意义

按照科斯和张五常的思路,在正交易成本的真实世界中,法律体系所规定的产权安排会影响经济体系的绩效。该思路可总结为:存在亲市场的法律→建立节约制度运转成本的产权安排→促成社会财富的最大化。

在《联邦通讯委员会》中,科斯就已指出:“法律体系的目标之一就是建立清晰的权利界限,使权利能在此基础上通过市场转移与重新组合。”*引自罗纳德·科斯:《生产的制度结构》,盛洪、陈郁译,上海三联书店1994年版,第73页。无独有偶,另一位制度经济学泰斗诺斯也从经济史的角度反复论证,“亲市场”的法律体系所建立起的明晰而稳定的产权对于近代西方世界的兴起至为关键。我们并不否认科斯和诺斯等人的真知灼见,但我们要问的是:这种“亲市场”的法律从何而来?如果“亲市场”的法律是从反市场的法律转化而来的,那么这种变迁是如何发生的?这种法律变迁又可能受到何种约束?实际上,这三个问题正是科斯晚年在思考中国改革时尤为关注的。

二、科斯对中国改革中“亲市场”法律生成的思考

1978年后,中国走上了从计划经济逐步向市场经济转型的道路。在市场化过程中,中国并没有先理性设计出“亲市场”的上层法律框架,然后再进行经济体系的改革,而往往是在经济体系已经发生了深刻变化之后法律体系再予以事后承认。于是,中国模式为科斯的思路转变提供了真实的案例:中国先有市场化的发展,然后才萌芽出“亲市场”的法律,即经济力量倒逼法律改革。用科斯的话说,“中国的这一经济转型是哈耶克‘人类行为的意外后果’理论的一个极佳案例”。*③④⑤分别引自罗纳德·科斯、王宁:《变革中国》,徐尧、李哲民译,中信出版社2013年版,第207、206、Ⅲ和207页。

中国改革的案例使科斯对法律与市场的关系有了新的认识。科斯回顾了中国的改革开放历程,认为经济体系的变化往往是“人之行动而非设计的结果”,③尤其是超越了政府的有意设计。中国的改革并没有在政府希望的领域(如城市国有部门)首先取得成功,而是在那些被忽视的、甚至被政策和法律所明令禁止的领域(如农村家庭经济和城市个体经济)取得了“意外”的成功。因而,科斯称中国的转型为“边缘改革”。④科斯也许没有意识到,“边缘改革”这一概念的提出实际上意味着自身对法律与经济关系理解的重大转向,它揭示的是之前未涉及过的法律生成问题。在该问题上,科斯追随哈耶克的制度演化论,在《变革中国》中正面引用了哈耶克的七篇文献,肯定了哈耶克对制度和市场功能的看法。科斯甚至套用哈耶克式的概念来评价“边缘改革”的效果,称其使“中国能有幸逃脱致命的自负”。⑤

科斯不是突然成为一个制度演化论者的,早在1993年10月科斯与到芝加哥大学做访问学者的盛洪谈话时就明确指出:“在很多人看来,权利是假设前提,在我看来权利是结果,……权利是在经济活动中,在人的互相交往中产生的。由于在经济活动中更有效率,所以一些权利才被肯定。”*引自盛洪:《又读科斯》,《读书》,1996年第3期,第24页。科斯的这一思想可以追溯到《企业的性质》一文。科斯青年时代曾经是计划经济的拥趸,但在研究了企业的内部成本(即与交易成本相对应的组织成本)后开始对将整个社会改造为一个大企业的列宁主义思路产生了质疑。列宁主义关于经济体系和法律体系的安排代表了哈耶克所批判的建构理性的致命自负,而科斯早年的研究正是“在一个理性至上的时代,用理性的形式和方法证明了自然发生和演进的产权制度是有效的”。*引自盛洪:《科斯与中国》,《读书》,2012年第6期,第19页。也就是说,“边缘改革”所体现的法律演化观点只是科斯产权思想的自然发展。

与科斯和许多中国改革的研究者注意到的一样,讨论中国“边缘改革”的最好案例应该是农村家庭联产承包责任制的建立。20世纪70年代末,在宪法仍规定人民公社是农村的基本生产和生活组织以及推广“农业学大寨”的背景下,弱势农民的自救自发变革从基层爆发了。最知名和最有影响的案例是安徽省凤阳县小岗村的改革。1978年底,18位农民为了吃饱饭,秘密签署了包产到户的契约;这违反了当时的法律规定。

这场农民的变革自救不容于当时的党纪国法,但却没有像前几次包产到户的尝试一样被消灭在萌芽状态,这是因为它从一开始就得到了当地基层干部乃至省级领导的赞同或默许,中央领导也没有进行教条式的打压,而是抱着实事求是的态度让农民放手去试。试验效果非常明显,大寨模式的产量最低,包产到户的产量最高,中间模式(包产到组)的产量处于两者之间。但是要注意的是,包产到户试验在当时并没有得到相应的法律支持,姑且只能称之为(经济)合理而不合法的改革,或者说是一种“善意违法”。

我们不妨梳理一下这场“边缘改革”前后相关政策法律的变化,以便丰富科斯的论述。1977年11月,中共中央召开普及大寨县工作座谈会,会议精神作为中央49号文件下达,要求农村的基本核算单位由生产队向大队过渡。1978年底,标志着中国改革正式开启的十一届三中全会的公报仍强调:“人民公社、生产大队和生产队的所有权和自主权必须受到国家法律的切实保护。”1979年9月,十一届四中全会通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》仍然禁止包产到户,但语气有所放缓,且为改革留了余地。1980年9月召开了省委第一书记座谈会,会上出现了坚持集体经济的“阳关道”和主张包产到户的“独木桥”之争;会后发布了文件,主张不搞“一刀切”,为包产到户打开了政策窗口。

政策态度上的公开转变始于1981年10月的中央农村工作会议,会议纪要作为中央文件下发全国,首次肯定了包产到户属于社会主义集体经济的实现形式。之后,1982年的中央1号文件再次肯定了包产到户的社会主义性质,称之为“家庭联产承包责任制”。“1983年的1号文件对包产到户有了很高的评价,说它是‘在共产党领导下中国农民伟大的创作,马克思主义关于合作化的理论在我国实践中的新发展’”。*欧阳淞、高永中:《改革开放口述史》,中国人民大学出版社2014年版,第18页。但是,政策的支持与法律的规定之间仍存在差异,1982-1986年连续五年关于农业的1号文件从未公开否认人民公社。

正式法律的变更要比政策转变晚得多,直至1993年的宪法修正案才将其中关于人民公社的提法删去,改为家庭联产承包责任制,农民针对土地的这场“边缘改革”至此终于合法。此时,距离1956年农业社会主义改造的完成已经过去了36年,距离小岗村的实践也已过了14年。

在法律和政策上继续降低新制度运转成本的工作仍在继续。当农民担心土地权利的持续稳定性和充分完整性时,就可能在长期投资上有所犹豫。于是,2003年3月颁布实施的《农村土地承包法》规定了在30年的承包期内土地归属一般不允许进行调整,关于承包期的时长终于有了统一规定;2008年的十七届三中全会的决议干脆把土地承包权的“长期不变”解释为“长久不变”;2013年的十八届三中全会的决议提出“赋予农民对土地承包经营权抵押、担保权能等财产权利”。

科斯从来都是从案例中抽丝剥茧,归纳出一般性经验规律,再将之升华到理论的高度(科斯,2010)。借鉴科斯的这一方法,我们也可以对中国农村土地基层改革的理论含义进行一般性的归纳。

按照诺斯(2008)的理论,产品成本不仅取决于要素价格,还取决于生产者所处的制度环境;而按照张五常的划分,制度成本又可以细分为“现存制度的运作费用”和“改制费用”。*张五常:《经济解释卷四:制度的选择(神州修订版)》,中信出版社2014年版,第293页。多年的失败教训使旧制度的高运转成本成为了公共知识,多地的试验成功则证明了新制度的运转更有效率,而政治环境的变化使得农村土地改革的制度变迁成本降低。于是我们可以总结出改革的启动条件:新制度的运转成本+制度变迁成本<旧制度运转成本。反映在实践中就是农民意识到包产到户的收益大于成本,使得包产到户得以不断推广。

包产到户在制度竞争中所体现的优势逐渐得到了党内务实派干部的认同。尤其是在1980年邓小平同志明确表示支持后,经济体系倒逼政策法律转变的步伐开始加快。这一转变的逻辑是:在政治气氛宽松的环境下,一旦基层的经济力量在夹缝中初步发展,那么个人利益驱动就会使基层经济不断自发扩张并寻求政策甚或法律上的承认。由于经济体系中的市场化因素存在自我激励的成长机制,累积的变化超过某一阈值后便有可能突破法律的固有约束性,导致法律的变迁;这是市场经济下制度演化的规律。只要这一过程不被保守的政治势力阻断,“看不见的手”就会推动改革朝完善的市场经济和“亲市场”法律体系的方向前进,而中央政府的支持则会加快这一进程。

从中国“边缘改革”的案例中可以发现,有利于经济效率提升的“亲市场”法律都无法凭空建构出来,而是基层“创造性选择”倒逼的结果。农村的包产到户和城市的个体经济都长期处于“边缘地带”,农村的乡镇企业和城市的街道企业也长期处于“灰色地带”。从新古典经济学的视角看,无论是搞家庭联产还是办非公企业都在约束条件之外,皆非可以选择的行动;然而,从奥地利学派的视角看,人民群众和部分地方领导却主动打破了约束,做出了具有企业家行为特性的“创造性选择”(Buchanan,1994),把法律上的“不可能”变成了实践上的可能。

对于中国这样一个处于转型期的国家而言,法律的合理性并不是天然的,而是要通过“摸着石头过河”来不断地探索,而这个“石头”就是发生在基层的自发实践。因此,法律的完善应该是一个过程,先是社会经济体系中出现需要调整法律的愿望和要求,再通过自发的“善意违法”来提供可参考的实践经验,最后在条件具备的情况下代表自发秩序的制度创新可以通过修法和立法来得到事后承认。

综上所述,科斯的认识不仅发生了重大转变,而且也提升和补充了他在法律体系与经济体系问题上的既有思想。我们可以将隐含在科斯观点中的思路归纳如下:制度变迁成本降低→为“边缘改革”创造了空间→经济体系的力量倒逼法律变迁→形成“亲市场”的法律→建立节约制度运转成本的产权安排→促成社会财富的最大化。

三、科斯的缺憾与“亲市场”法律生成的政治经济学

(一)科斯在法律与经济关系认识上的缺憾

科斯在分析中国的制度变迁时吸收了奥地利学派制度演化观的养分;同时,科斯对于克服演化论制度观的缺陷存在一定的理论自觉,他区分了“国家引导的改革”和“基层改革”。*②③④⑤⑥分别引自罗纳德·科斯、王宁:《变革中国》,徐尧、李哲民译,中信出版社2013年版,第214、78、78、77、218和153页。对应的制度变迁分别称为“靠国家权力支持的制度”和“自发形成的制度”。②科斯虽然定义了两种制度变迁方式和两者之间相辅相成的关系,但却将相关的讨论止步于制度经济学层面,而没有进一步地进行政治经济学层面的探讨。这种理论缺陷导致了解释力不足,即没有讲清楚制度变迁成本在何种条件下会下降以及经济体系自发演化倒逼法律变迁的行动在何种背景下有可能成功。

综观《变革中国》的整体基调,科斯大体上更倾向于“自发形成的制度”,因为“以这种方式发展的制度,其形成会受地方条件及时代潮流的影响,在这个过程中,制度的多样性随之产生”;相反,“靠国家权力支持的制度”则可能由于“强权的介入造成制度多样性的丧失”。③科斯的偏爱显然是基于对制度多元化的珍视,其理由是“制度是多层面的,由于太复杂,任何单一的维度都不足以衡量其优劣。因此,一般而言,保证制度的多元化是更为可取的方式”。④科斯在此实际上深化了哈耶克的制度竞争理论,因为科斯所主张的制度多样性是制度竞争的前提,继而才会有哈耶克所坚持的制度竞争的结果——无效率的习俗和法律在演化过程中逐渐消失。按照哈耶克的逻辑,在科斯关于牛与谷物例子中,法律的产权界定不合理所造成30元的社会财富损失在长期一定会消失,因为制度竞争的自然选择机制会消灭经济上低效的法律。然而,这种极度乐观主义的“辉格史观”解释不了人类真实历史中大量存在的无效制度的路径锁定。在历史长河中,符合市场化要求的法律与经济的良性互动只在“光荣革命”后才逐步从少数国家开始扩散。直线性的社会进步不是人类历史的常态。

科斯显然意识到了奥地利学派的制度演化论在此处的不合理性,并敏感地捕捉到了与新古典静态制度变迁理论相似的隐疾——把制度变迁仅仅视为“一个更优越的制度一举替代另一个较差的制度”,全然不顾制度变迁中的不确定性(前者乐观地认为不确定性影响在历史进程中会最终消失;后者则干脆假设不确定性不存在,或转换为概率)。科斯强调,由于制度本身的复杂性和变迁结果的不确定性,“早期制度变迁的试验到底是成功还是失败都很难预测”,而政府则是“不确定因素的主要来源”。⑤

对“边缘改革”这种起于基层的制度变迁来说,政府的态度对于其能否存活和壮大至关重要。政府所主导的法律虽然没有对改革加以事前设计,但可以在事后决定是否认可。科斯将经济改革推动法律变迁概括为“先上车后买票”或者“实践先于制度”,其背后的含义是:这种做法“看起来似乎是政府监管部门的责任缺失甚至是失职。但是,如果没有实践先做出尝试,监管者又如何知道该怎样去监管呢?”⑥科斯表达的是一种经济学关系,然而这背后却存在一个更重要的政治经济学问题:为什么政府(监管者)在1978年后改变了一贯的做法,没有把“违法”的基层改革者直接赶下车呢?“对于一个自下而上的制度变革而言,国家手中的批准权仍然至关重要”,*②分别引自罗纳德·科斯、王宁:《变革中国》,徐尧、李哲民译,中信出版社2013年版,第78和134页。于是最关键的问题是,何种力量会左右政府的决策呢?科斯的讨论至此止步,这不能不说是一种理论缺憾。

科斯的理论缺憾可归结为:只意识到了政治因素(主要是政府态度)会对法律与经济的关系产生重大影响继而左右市场的形成和完善,但仍然只是将政治因素作为一个外生变量。这就使科斯只发现了中国改革初期制度变迁成本的下降,继而引起了多米诺骨牌式的连锁反应,但是却无法说明什么是改革成功的先决政治条件。

(二)“亲市场”法律体系生成的政治条件

按照新古典经济学的确立者马歇尔的看法,“世界历史的两大构成力量,就是宗教和经济的力量”。②从广义上理解,前者的力量是精神动力,涉及宗教或意识形态;后者属于物质动力,关乎变革所影响的每个个体的经济利益。类似地,科斯也区分了制度的两种相互关联却截然不同的社会功能:一是“实用工具”,即“为我们的利益服务的一种工具”;二是“身份的标志”,以便“告诉他人我们是谁,我们的价值观如何”。*引自马歇尔:《经济学原理(上卷)》,朱志泰译,商务印使馆1964年版,第23页。对照中国的改革历程,影响中国改革以及决定“边缘改革”能否成功的关键力量确实不外乎这两种。

从负面看,教条的、狭隘的和短视的利益观念可能成为“亲市场”法律生成的致命阻力。在1978年之前,最重要的一次包产到户的尝试发生在1961年。此次逆农业集体化的尝试一开始得到了一定的支持;但是,等到经济情况稍有好转后,在1962年8月的北戴河会议上,包产到户又被指责为“复辟资本主义的黑暗风”。*引自吴敬琏:《当代中国经济改革教程》,上海远东出版社2010年版,第101页。严格禁止包产到户的主要原因在于思想观念的禁锢。苏联的社会主义正统理论认为农业中集体化大生产比家庭小生产优越,从考茨基和列宁开始,这一观点就一直是社会主义农业经济理论的经典论述。于是,很容易让人把维护人民公社与维护社会主义制度在思想观念上挂钩。另一个原因是基于经济利益的考虑。新中国在成立之初需要靠工农业的价格剪刀差来为工业发展积累初始资金,导致以政府收购价很难从农民手中收到足够的粮食。于是,把农民手中的余粮全部掌握在政府手中是必要的,否则工业化就无法实现,*参见吴敬琏:《当代中国经济改革教程》,上海远东出版社2010年版,第85页。而农业集体化是达成这一目标最有效的办法。

从正面看,思想解放可能成为“亲市场”法律生成的保障。1978年后,包产到户改革之所以能成功,与当时的利益因素和思想观念因素都是分不开的。从经济利益上看,新中国成立后30年的实践已经证明,靠农业集体化不仅搞不好农业,对工业也没有好处。中央领导人认识到“贫穷不是社会主义”,解决好中国农民的生计,不光是个经济问题,也是个关乎社会稳定的政治问题。既然包产到户能够改善人民生活,且对国民经济的各个部门和社会的各个阶层都有利,那么完全没有理由要扼杀这一“法外行为”。从思想观念来看,当时的思想要比新中国成立之初开明得多。关于真理问题的大讨论和文革的教训让干部群众对迷信教条的做法有所反思,而部分高层领导到发达国家参观访问的经历也给了他们在思想上很大的冲击。各级干部此时已经开始或多或少地以实践作为检验真理的标准。

基于在经济利益和思想观念上的有利条件,20世纪70年代末的政府各层级之间达成了一种默契:中央放权给地方,地方默许甚至鼓励农民的包产到户试验;中央作为仲裁者以实践结果见高低,若成功则先在政策上后在法律上予以承认并加以推广。用科斯的话说,“农民和国家,前者拥有系统的地方知识和经验,后者则是唯一有权将一纸自愿协议转化为社会制度的合法机构,二者相结合最终成就了制度变迁”。*引自罗纳德·科斯、王宁:《变革中国》,徐尧、李哲民译,中信出版社2013年版,第78页。

科斯的这一概括意味着在中国的现实背景下法律的变迁表现为一种上下互动的演化博弈过程,即经济体系的变化为政治决策层的立法和修法提供启示(民间自发创新为政治决策提供了实践经验),甚至出现经济力量倒逼法律变迁。各级政府在改革初期默许甚至鼓励基层经济力量的萌芽和成长,并不是因为这种经济形式在思想观念上的优势,而是基于一种实用主义考虑,希望能够借此缓解现实的困难,解决农民的温饱和返城青年的就业等迫切问题,即只是一种权宜之计。但是,随着这种“边缘改革”的发展原和非公经济的壮大,政府逐渐发现这股基层力量已经变成了粮食安全的基石、财政收入的主体和吸纳新增就业的主力。政府已经不得不正视经济体系内部发生的巨变以及这种转变对政府利益的影响,进而谋求将权宜之计变为长久之计。于是,在不知不觉中,“边缘改革”所导致的经济体系的累积变化形成了一股对政治领域的隐性倒逼力量,使得政府在思想观念(非正式制度)上和法律(正式制度)上做出调整,如“家庭联产承包责任制是马克思主义关于合作化的理论在我国实践中的新发展”,“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分”等官方提法的出现;“亲市场”法律得以逐渐生成与完善。

但是,由于政府仍然保留着对任何民间自发创新的最终裁判权,源自基层的“边缘改革”取得成功的条件本质上是脆弱的,思想观念和经济利益上的条件不满足可能让改革胎死腹中,从而扼杀“亲市场”法律的出现。我们注意到,在各方力量相持不下时,邓小平同志的每次表态都为改革一锤定音。邓小平同志之所以能起到这种作用,一是源于他的政治魄力,在1992年南方讲话之初说出“谁反对改革,就让谁下台”。*引自Vogel E:Deng Xiaoping and the transformation of China,Belknap Press,2011。二是邓小平同志一向对生产关系问题持一种实事求是的态度,在1962年7月就提出生产关系的选择应该以“哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,……群众愿意采取哪种形式”为依据,“不合法的使它合法起来”。*引自邓小平:《邓小平文选(第一卷)》,人民出版社1994年版,第323页。三是邓小平同志具有充分的政治智慧,在理论问题上向来主张不争论,他主张先干起来。包产到户等领域的改革成功并不是在理论上谁说服了谁,而是任何人都不得不承认的实践结果。

于是,我们由此可以得到一个比科斯的思路更完备也更具解释力的分析思路:思想观念改变和既得利益松动→制度变迁成本降低→为“边缘改革”创造了空间→下层经济体系的力量倒逼法律变迁+上层政治领域存在支持改革的强大势力→形成“亲市场”的法律→建立节约制度运转成本的产权安排→促成社会财富的最大化。

当然,作为改革启动的先决条件,思想观念的改变和既得利益的松动并不是充分的,它还包括一些特殊背景:第一,当时的主要领导者大多是文革的受害者,对教条主义和个人崇拜有切肤之痛,在心中都渴望改革;第二,文革是一种反向的帕累托改善,几乎所有人都受损而无人受益,改革有充分的民意基础;第三,国民经济在改革前已经到了崩溃的边缘,解决计划经济体制的弊病已经形成共识,因而经济改革势在必行;第四,文革破坏了新中国成立后形成的行政体系,客观上削弱了利益集团在改革过程中维护既得利益的可能;第五,三线建设和文革破坏了大一统的计划经济体系,培育了地方经济独立性,由于基层政府的利益与当地群众的利益联系更紧密,基层政府有兴趣鼓励自发的制度创新;第六,邓小平同志的作用不可忽视,作为一个有威信和政治智慧的领导人,他带头打破了领导干部职务终身制,为约束既得利益做出了榜样。

在中国改革进入“深水区”的今天,既得利益反而有固化的趋势,且往往“招魂”已经被历史否定的极“左”或极右教条。既得利益集团的“贪婪之手”越来越明显,形成了对政治和经济领域改革的阻碍,以至于李克强总理感慨“触动利益比触及灵魂还难”。在这种情况下,贯彻党的十八届四中全会“依法治国”和“依宪治国”原则,是推动全面深化改革的必由之路。从长期看,法治会保护所有人,是最广泛的权益所在。因此,全面贯彻依法治国是打破既得利益约束的必要条件。

四、结论

通过对科斯的后期法经济学思想尤其是《变革中国》的挖掘和反思,我们发现科斯对法律体系的认识存在两种互补的思路:第一种是早期的“法律功能论”,认为市场体系中的交易成本很大程度上取决于法律对初始权利的安排,法律体系划定了社会财富最大化水平的制度边界;第二种是后期的“法律生成论”,认为市场体系的自发演化会自动实现能节约交易成本的制度创新,如果创新被实践证明有效,法律体系可能会通过修法和立法对此类制度创新加以事后承认。之所以有这种思考模式的逆转,源于科斯从现实出发的治学态度。中国是一个正处于制度多变期的国家,法律随着经济社会的发展而不断演化,因此科斯在研究中国的法律与经济关系时只能求助于奥地利学派的制度演化理论。在科斯的整个法经济学体系中,“法律功能论”与“法律生成论”构成相互补充的关系。

本文的研究结论对于贯彻“依法治国”有重要的实践启示。“依法治国”是一个在“深水区”推动改革的正确前提,但依据什么样的法来治国也很重要。法律的目的是维护正义,而市场经济下的正义意味着不能把绝大多数人合理的经济活动置于非法的困境,尤其当此种经济活动有利于最大化社会财富且对他人无负外部性时。根据“边缘改革”理论,转型期的法律要主动与来自基层的制度演化和自发秩序相调试,从而将实践证明过的制度创新正式化和权威化,形成能够降低交易成本的“亲市场”法律体系。

作为法经济学乃至制度经济学研究最重要的启蒙者,科斯对法律与经济关系的最终认识进一步拓宽了研究真实世界的道路,为世界留下了宝贵的财富。

参考文献:

[1]邓小平文选(第一卷)[M].北京:人民出版社,1994.

[2]冯兴元.科斯的思想市场观及其意蕴[J].学术界,2014,(1):11-14.

[3][英]罗纳德·科斯.生产的制度结构[M].盛洪,陈郁,译.上海:上海三联书店,1994。

[4][英]罗纳德·科斯.论经济学和经济学家[M].罗君丽等,译.上海:上海三联书店,2010.

[5][英]罗纳德·科斯.中国改革:商品市场与思想市场的发展[J].学术界,2012,(2):242-244.

[6][英]罗纳德·科斯,王宁.变革中国[M].徐尧,李哲民,译.北京:中信出版社,2013.

[7][英]马歇尔.经济学原理[M].朱志泰,译.北京:商务印使馆,1964.

[8][美]道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行,译.上海:上海三联书店,2008.

[9]欧阳淞,高永中.改革开放口述史[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[10]盛洪.又读科斯[J].读书,1996,(3):22-30.

[11]盛洪.科斯与中国[J].读书,2012,(6):18-20.

[12]吴敬琏.当代中国经济改革教程[M].上海:上海远东出版社,2010.

[13]姚中秋.中国何以发生边缘革命[J].学术界,2014,(1):38-49.

[14]张曙光.边缘革命、区域竞争和思想市场[J].读书,2014,(2):28-37.

[15]张五常.经济解释卷四:制度的选择(神州修订版)[M].北京:中信出版社,2014.

[16]Buchanan J.Choosing what to choose[J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1994,150(1):123-135.

[17]Coase R H.The market for goods and the market for ideas[J].American Economic Review,1974,64(2):384-391.

[18]Vogel E.Deng Xiaoping and the transformation of China[M].Cambridge,MA:Belknap Press,2011.

On Coase’s Final Idea about the Relation between Law &

Economy and His Disadvantages:A Case Study in China

Wang Yilin

(SchoolofEconomics,SouthwestUniversityofPoliticalScienceandLaw,Chongqing401120,China)

Key words:positive transaction cost; law; marginal revolution; institutional evolution

(责任编辑景行)