国际生产分割、中间投入品进口和出口产品质量

汪建新 ,贾圆圆 ,黄 鹏

(1.上海对外经贸大学 国际经贸学院,上海 201620;2.上海WTO事务咨询中心,上海 201620)

国际生产分割、中间投入品进口和出口产品质量

汪建新1,贾圆圆1,黄鹏2

(1.上海对外经贸大学 国际经贸学院,上海 201620;2.上海WTO事务咨询中心,上海 201620)

摘要:在生产链条高度细分的全球化背景下,中国提高国际生产分割的融入程度是否能提高企业的出口产品质量呢?研究表明,国际生产分割比例与我国企业出口产品质量的提升之间存在倒U形关系,即单纯地进口国外的高质量中间投入品或单纯地引进技术对我国企业出口产品质量的提升存在“拐点”。在产品水平质量差异很大的行业中,企业使用外国中间投入品对企业出口产品质量的提升幅度要小于产品水平质量差异小的行业。在加工贸易方式下,国际生产分割比例越高,企业使用来自OECD国家的中间投入品则越多,其出口的产品质量也就越高。为了中国外贸的转型升级,政府不仅要鼓励企业进口国外高质量的中间投入品,更重要地是要推动本国生产零部件等中间投入品的企业的自主创新;鼓励企业增加R&D和技术方面的投资,并升级整个供应商体系和下游的生产商体系,从而改善本国中间投入产品质量。

关键词:国际生产分割;中间投入品;出口产品质量

中图分类号:F752

文献标识码::A

文章编号::1001-9952(2015)04-0054-12

收稿日期:2014--

基金项目:国家社科基金青年项目资助《中国企业出口产品质量的测度、比较及升级路径研究》(13CGJ033)

作者简介:汪建新(1977-),男,安徽宿州人,上海对外经贸大学国际经贸学院副教授,博士;

Abstract:In the context of globalization with highly fragmented production chains,can the deepening of Chinese blending into international production division help to improve the quality of a firm’s exports fundamentally? It shows that there is an inverted U-shape relationship between the proportion of international production division and the improvement of the quality of a firm’s exports,namely there exists a “turning point” between simple import of high-quality intermediate inputs or pure technology introduction and the enhancement of the quality of exports by Chinese enterprises.In industries with great differences in product quality,the positive effect of more foreign intermediate inputs on the improvement of the quality of a firm’s exports is stronger than the one in industries with small differences in product quality.In the processing trade,higher proportion of international production division leads to higher quality of a firm’s exports owing to more intermediate inputs from OECD countries.In order to upgrade China’s foreign trade,it is necessary for governments to encourage enterprises to import foreign high-quality intermediate inputs,promote autonomous innovation on domestic intermediate inputs like components and parts,increase investment in R&D and technology,and upgrade entire suppliers system and downstream manufacturers system,so as to improve the quality of domestic intermediate inputs.

贾圆圆(1989-),女,江苏盐城人,上海对外经贸大学国际经贸学院硕士研究生;

黄鹏(1976-),男,山东菏泽人,上海WTO事务咨询中心副研究员,博士。

一、引言

在研究中国赶超发达国家的出口产品质量问题时,一个不能忽视的现实就是中国正在不断地融入全球价值链或全球生产链条。根据联合国贸易统计数据计算的结果显示,中间投入品贸易在国际贸易中占了大约2/3的比重,“国家制造”已经转变为“世界制造”。中国进口中间投入品在本国进口贸易中的比例还要高于世界平均水平,2000-2012年该比例值都稳定在70%以上。中国的中间投入品进口贸易占比为什么会这么高并且持续了这么多年呢?正如很多学者所言,因为中国成为了“全球工厂”,大量地进口中间投入品并加工生产出口。Koopman等(2008)对中国电子行业的调查表明,就平均水平来讲,中国出口的计算机、办公设备和电信设备中80%以上的增加值来自国外。当一个国家越来越多地融入国际生产流程中或国际生产分割融入程度不断加深时,该国出口产品中外国成份所占比例就会不断增加,该国可以更多地利用国际生产分割提供的贸易机会。

随着中间产品贸易的发展,全球生产网络在加工制造业中发展得非常迅速,但是中国各行业进口使用的国外成份存在很大差异(Dean等,2011)。根据汪建新(2013)的计算,中国的计算机产业总体上处于供应链的底端(外国成份高),纺织产业处于供应链条中端(外国成份中等)。在食品加工行业,外国的份额远低于其他的行业;在其他的制造业(玩具、运动用品和家具),中间投入品的本地含量也很高。当把企业出口产品中所使用的外国成份与其出口产品质量联系起来后,我们发现了以下经验证据:Koopman等(2008)在分析中国垂直专业化贸易时发现,中国出口到富裕国家的产品比出口到贫穷国家的产品包含着更多的国外成份;Manova和Zhang(2012)使用中国海关的详细统计数据研究后发现,中国企业会把产品出口到一个富裕的、市场规模大的以及双边距离远的市场以要求更高的FOB价格,并从对给定的商品设定高价来获取收益。*一些学者对其他经济体的研究也得出了相近的结论,如Bastos和Silva(2010)的研究表明,企业出口产品的质量随着进口国家工人的人均收入水平的提高而提高;lvarez和Fuentes(2011)发现,出口商能以更高的价格把大量商品出口到富裕国家,也就是说出口商会把高质量的商品卖给高收入水平的进口商;Harrigan等(2011)使用了美国企业层次的进口统计数据来研究出口价格,他们的观点是:在给定产品类别里,出口企业销往市场规模大和富裕国家市场的产品价格高。以上两个经验证据让我们对中国出口产品质量的升级有了一个直觉上的判断:随着各世界经济体生产结构的不断融合,中国出口产品中使用更多的外国成份可能会推动其出口产品质量的不断升级。这个直观上的经验判断能够成立吗?如果这样一个结论能够成立,那么,为达到出口产品结构由低质量向高质量的转变,避免被锁定在高度竞争和低收入的“贫困增长”的路径中(刘志彪,2007),我国政府就应该大力地鼓励加工贸易之类的贸易方式来实现我国对外贸易的转型。但是实际上,这样一个直观上的经验判断并不能成立,因而就十分有必要厘清国际生产分割和进口中间投入品对我国企业出口产品质量的影响,这将有助于我国确定对外贸易从“量”到“质”的转型升级路径。

本文的创新之处就在于使用异质性贸易理论研究了问题,随着中国不断降低对外国企业市场准入的限制以及国内的很多外向型企业不断地成为全球生产链条的一环,中国企业融入国际生产分割的程度,或者说中国的垂直专业化程度,是否会影响中国企业出口的产品质量呢?

二、理论模型

本文在Melitz(2003)模型的基础上,借鉴了Baldwin和Harrigan(2011)与Eaton等(2011)的方法,构建了一个简单的分析框架。假定整个世界由中国和一个外国经济体构成,只有一种生产要素(即劳动力);中国生产最终产品,外国生产中间投入品,中国和外国经济体之间会进行国际贸易。这样的假定具有极强的现实性,根据测算,中国、大部分的亚洲发展中国家、墨西哥、新加入欧盟的国家等使用大量的进口成份来加工最终产品并出口,而大多数的发达国家主要使用进口成份来生产中间投入品并出口。按照产品的生产流程,一个产品的生产包括两个连续的阶段:中间投入品的生产和最终产品的生产。假定国外是完全竞争结构和规模报酬不变的中间投入品生产部门,其生产出中间投入品后销售给中国;中国的是垄断竞争结构的最终产品生产部门,其产品将会出口给外国。

(一)中间投入品的生产

假设一个外国经济体的中间投入品的生产有众多的生产商,类似于Melitz(2003)设定的完全竞争市场结构,假设劳动力供给L无弹性,劳动报酬正则化为1;一国的中间投入品生产部门的生产函数设定为:

F(L,z)=L/z

(1)

式(1)的生产函数表明生产一单位质量为z的中间投入品需要投入z单位的劳动力;在总的劳动力L供给下,一国可以生产出多少数量的质量为z的中间投入品。在完全竞争的市场结构下,因为只有劳动力一种投入,所以生产出来的中间投入品的质量通过所使用的劳动力投入的质量来体现,则在劳动报酬正则化为1的条件下,每单位的中间投入品的成本价等于z,即z表征了所生产的中间投入品的质量。在均衡状态下,每单位的中间投入品的成本就等于投入的z单位劳动力。

(二)最终出口产品的生产

中国企业会从外国经济体进口中间投入品。生产最终产品的生产者需要根据设定的企业最终产品质量目标来选择不同企业生产的不同质量层次的中间投入品。设定最终产品的生产函数为:

Y=F(L,M)

(2)

其中,Y为企业的总产出,L为企业投入的劳动力,M为企业投入的进口中间投入品。实际上,企业生产一单位最终产品需要投入不同种类的中间投入品(比如零部件),而且每种中间投入品也可能需要投入不同的数量,为了简单起见,假定企业每生产一单位最终产品需要投入n数量或种类的中间投入品,企业的劳动生产率为φ,则企业生产一单位最终产品的边际成本为:

mc=zn+w/φ

(3)

(三)消费和均衡状态

假定消费者的基本效用函数为迪克西特-斯蒂格利茨模型(简称D-S模型)形式,也即:

(4)

其中,最终产品种类假定为ω,在一国可供消费的最终产品集合定义为Ω,σ>1为产品种类ω之间的替代弹性,q(ω)为消费者所消费的产品种类ω的数量,s(ω)为质量因子。在消费者预算约束条件下,求解消费最优化后可得到对给定产品种类ω的需求为:

(5)

(6)

其中,F为Melitz(2003)模型中的企业用于进入出口市场的固定成本,比如投入用于生产率和企业产品质量方面的固定投资。对出口企业来说,其利润最大化的定价为:

(7)

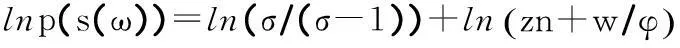

实际上,在最终产品的垄断竞争市场结构下,σ/(σ-1)为常数项且大于0;对式(7)两边取自然对数可以得到式(8):

(8)

如果将式(8)分别对w,z和n求偏导,可以发现其偏导都大于0,说明企业出口产品的单位价值(平均质量)与企业投入的劳动力的质量和进口中间投入品的质量与种类数量成正比。在前述的理论模型中,我们一直假定中国的企业只使用从外国进口的中间投入品;实际上,中国的企业不仅会使用外国的中间投入品,也会大量使用本国的中间投入品,外国中间投入品在本国出口产品中占有一定的比例(即国际生产分割比例)。在式(7)和式(8)中,我们加入国际生产分割比例变量来体现其对一国出口产品质量的影响,这将在式(9)中反映出来。

三、计量模型和数据

(一)计量模型

根据上述理论模型的分析,本文设定基本计量模型如下:

+β5lntfpft+β6lnl+δpd+δi+δj+εfpdt

(9)

其中,f表示企业,p代表企业出口的HS 8位编码产品,d代表出口目的地,t代表年份,i代表行业;vssi表示行业层级的国际生产分割比例,即行业层级的出口商品中外国增加值的比例,数据来源于汪建新(2013);lnzft代表企业使用的进口中间投入品的平均价格(平均质量),在处理数据时,需要把企业的进口和出口数据匹配起来。我们首先对企业的进口数据进行处理,使用联合国BEC和HS分类法的对照表,去除掉企业进口产品中不属于中间投入品的数据,然后把经过处理的企业进口数据与企业出口及规模以上企业数据进行匹配。匹配使用Manova和Zhang(2012)的方法,首先把企业进口中间投入品和企业出口的产品在GBT 4分位产业分类下归置到一起,然后在此产业分类下计算该企业进口中间投入品的加权平均价格,最后使用该4分位产业层次的企业进口的加权平均价格代理企业进口中间投入品的质量。lnwft代表企业人均工资的自然对数,表示企业所使用劳动力的平均质量;lntfpft表示使用Olley和Pakes(1996)的方法计算出来的全要素生产率;使用企业雇用员工人数的自然对数(用lnl表示)来代理企业规模。δpd表示产品固定效应,控制产品的系统差异、比较优势、运输成本以及其他影响我国企业出口产品的特征;δi控制行业的固定效应,体现行业间的技术水平差异;δj控制各出口省份的固定效应,体现各出口省份的自然资源禀赋差异;εfpct为误差项,控制其他观察不到的影响因素。

lnqfpdt+σlnpfpdt=φp+φdt+δfpdt

(10)

其中,φp代表产品固定效应;φdt代表国家年份固定效应,控制出口目的地所在国的价格指数和收入水平;δfpdt为残差值。出口产品质量的对数值估计为:

(11)

在使用该方法估算企业出口产品质量时,非常重要的问题是如何估计CES效用函数中产品种类ω之间的替代弹性系数σ。根据Broda等(2006)的估算,本文设定产品种类之间的替代弹性系数为8。*本文也选取了在波动范围内的其他替代弹性系数值分别进行了回归,结果也是稳健的。

计量模型中的平方项vssi2用来考察可能存在的倒U形关系。如果β1<0和β2=0,意味着随着中国融入国际生产分割程度的不断提高,中国出口商品的质量将不断下降;若β1>0和β2=0,则随着中国融入国际生产分割程度的提高,出口商品质量将不断提升;若β1>0和β2<0,则中国融入国际生产分割程度与出口商品质量之间的倒U形关系成立。

(二)数据来源和处理

企业层级的财务数据来自国家统计局的历年规模以上企业数据库,该数据库的基本信息包括企业名称、邮编和电话号码等企业的基本信息以及企业的财务报表方面的财务数据;企业层级的进出口方面的数据都来自中国海关的2000-2006年企业进出口数据库,该数据库为月度统计数据库,包含进出口企业名称、企业编码、企业电话号码、企业性质、企业所在地、企业所在地的邮政编码、贸易方式、目的地(来源地)以及8位HS编码的进出口产品的交易金额、数量和计价单位(比如公斤)等基本信息。本文把月度数据合并为年度数据。在计量模型处理中,需要合并两个数据库,本文首先以企业中文名称为关键词进行匹配;然后,使用企业的电话号码和邮政编码做关键词进行匹配。对其中任何一项有缺失的或有明显错误(比如数值小于0或总资产小于各资产加总之和的数据)的数据都进行删除。至于各省的统计数据来自国家统计局出版的各省的统计年鉴。

四、实证结果

(一)基本回归结果

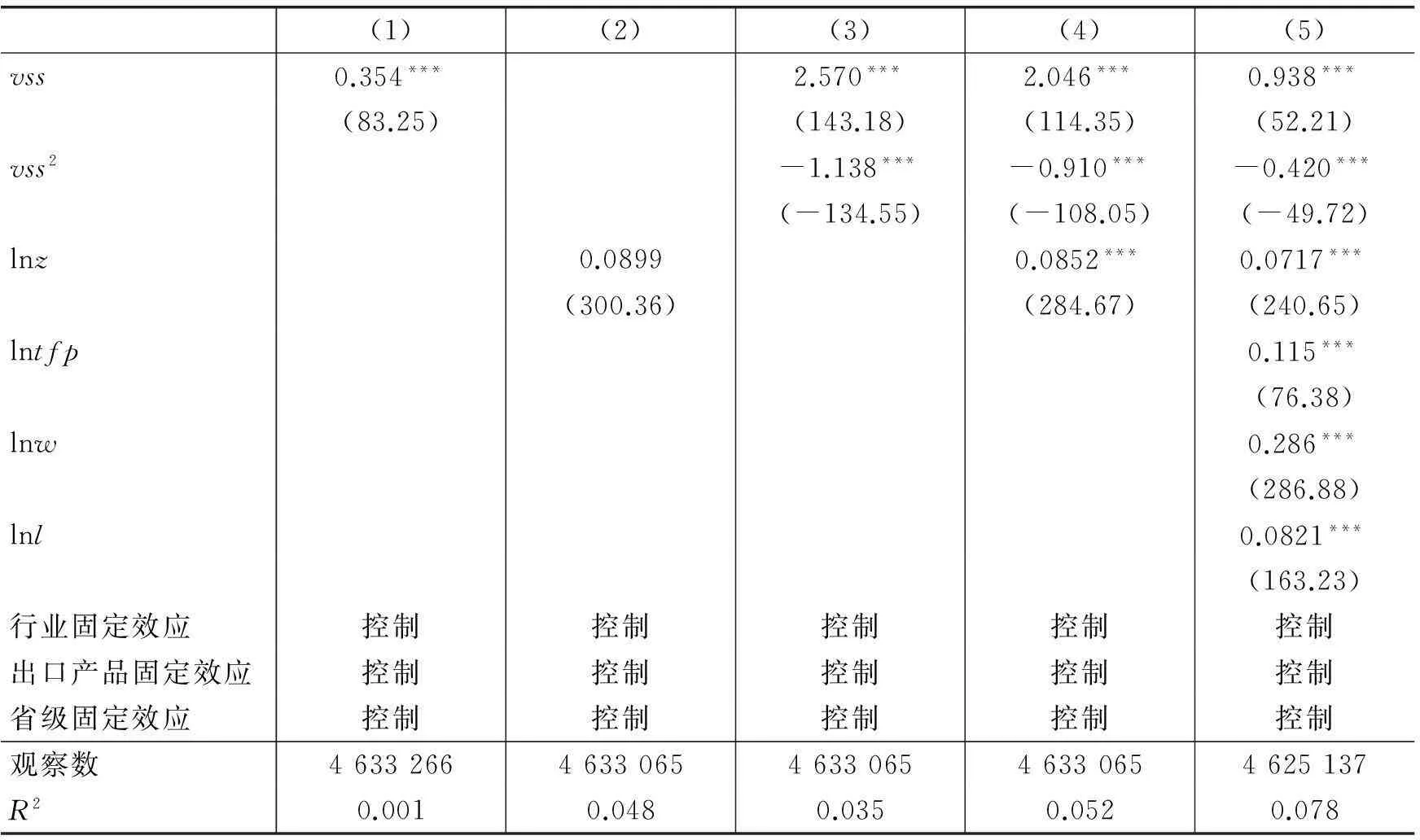

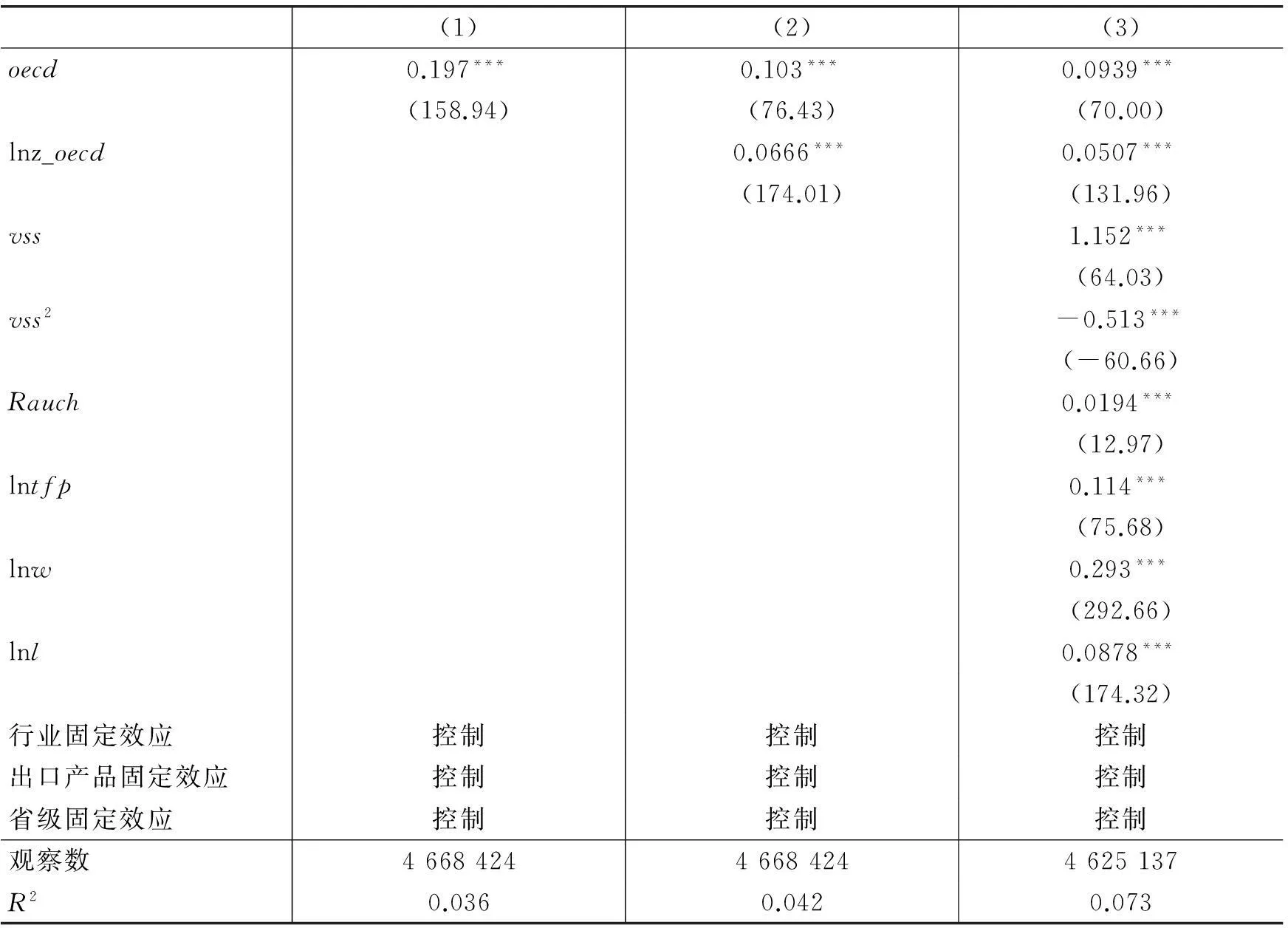

基本回归结果(如表1所示)。表1中列(1)的结果表明,在没控制行业固定效应、省级固定效应和出口产品固定效应的前提下,我国国际生产分割比例或垂直一体化专业程度的提高促进了我国企业出口产品质量的提升。表1中的列(2)至列(4)则控制了行业固定效应、省级固定效应和出口产品固定效应,列(2)的结果表明,进口中间投入品的质量对企业出口产品的质量发挥着正向影响。这意味着我国企业会更多地使用高质量的进口中间投入品,它们会通过技术渗透和外溢来提高企业生产产品的技术水平,而高质量的进口中间投入品也会推升最终产品的质量水平。

表1 基本回归结果

注:括号中为t值;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。

表1中列(3)至列(5)中的国际生产分割比例的系数都显著为正,其平方项显著为负,这说明国际生产分割比例与我国企业出口产品质量之间存在着倒U形关系,即国际生产分割比例对我国企业出口产品质量的提升作用并不是无限的,存在着“拐点”。这主要是因为一国国际生产分割比例对企业出口产品质量的影响存在着熊彼特增长范式里的两种效应,即阻遏竞争效应和独占效应。中国国际生产分割比例的提高意味着中国企业会更多地使用外国中间投入品,因为中国同类中间投入品生产者的技术水平和产品质量与外国同类产品之间存在着技术和质量上的差距,所以外国中间投入品的进入就会使得中国同类产品的企业为了在激烈的竞争中生存下来而不断提高本企业的技术水平,出口产品的生产企业也会从中获益,这会从根本上提高企业生产出口产品的质量,即所谓的阻遏竞争效应。但是,如果国际生产分割比例提高得过快,外国中间投入品的大量进入会破坏中国中间投入品(比如零部件)的国内生产体系,它们会占有整个市场上的大部分收益,其他的国内中间投入品生产企业则很难获取更多的技术创新收益,这最终会使得本国出口产品的生产企业由于国内企业配套能力下降而无法提高本企业的出口产品质量,即存在独占效应。总之,倒U形关系的存在说明了单纯地进口国外的高质量中间投入品或单纯的技术引进而不进行技术上的自主创新是根本不可能推动我国外贸从“量”到“质”的转型升级。

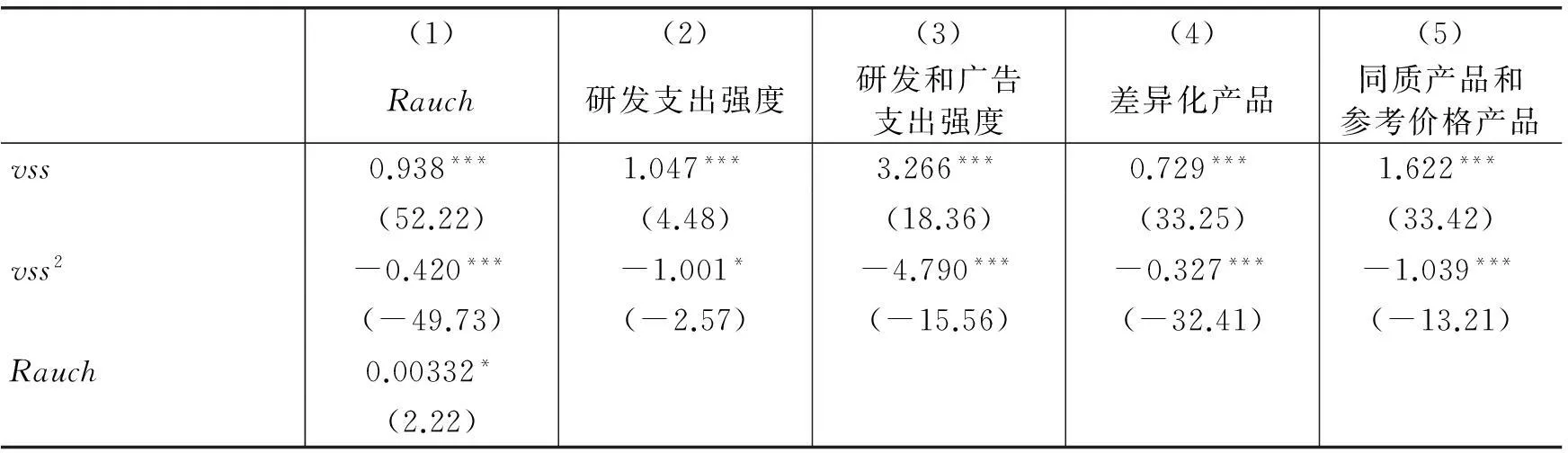

表1的计量分析中忽视了一个重要的因素,即产品的“水平质量差异”,把此因素加入后重新进行回归,得到结果如表2所示。在垄断竞争的市场结构下,每家企业把企业生产质量产品的能力转化为质量产品的技术水平(比如管理技术、生产产品的专利和技术秘密等)的效率不同,这就形成了同类产品在不同企业之间的质量不同,即“水平质量差异”。本文使用两个层面的指标来度量“水平质量差异”,一个是在行业层次上使用Rauch(1999)的方法。Rauch(1999)把国际贸易产品区分为三类,即同质产品、参考价格产品和差异化产品。同质产品大都是在交易所交易,不同的供应商提供的相同标准交易单位的产品质量应该是相同的,厂商在采购此类产品时不会产生搜寻成本,因而这些贸易产品之间不存在质量差异。那些虽没有在交易所交易但是有基准价格的产品归类为参考价格商品,不同国家或地区出口的该类产品之间会存在质量差异。以上两种类型之外的产品的定义为差异产品。在如何从贸易数据中区分出不同类产品数据的具体做法上,我们采用Besedeš和Prusa(2006)的对照表;在具体估计时,我们构造差异化产品的虚拟变量Rauch,差异化产品赋值为1,否则为0。

另一个是借鉴Sutton(1998)的做法,使用企业的研发(R&D)和广告投入在销售总额中所占比例的对数值(用rd_ad表示)或研发所占比例的对数值(用rd表示)来衡量出口产品质量差异的范围。实际上,企业在研发和广告上的支出相当于企业在产品质量上的固定投资,该项投资在企业销售收入中所占比例(即研发和广告支出的强度)的变动可以提升(或降低)企业的产品质量竞争力。

表2 考虑产品水平质量差异下的回归结果

续表2 考虑产品水平质量差异下的回归结果

注:lnrd和lnrd_ad的数据为我国企业在2001年、2005年和2006年的数据。

表2讨论了产品“水平质量差异”下国际生产分割比例和投入品质量对企业出口产品质量的影响。结果表明,在产品水平质量差异大的行业中,企业更倾向于提高其出口产品的质量。比如汽车行业,一种类型的轿车在市场上可以分为6个或更多层次,生产企业面临着激烈的市场竞争,那在这样的背景下,企业生产高质量产品的能力越高,就越能获得更多收益,在激烈的市场竞争中脱颖而出。另一方面,对比列(4)中差异化产品行业和列(5)中同质产品和参考价格产品行业下的回归结果,列(4)的国际生产分割比例的系数要小于列(5)的,这说明在产品水平质量差异很大的行业中,企业多使用外国中间投入品对企业出口产品质量的提高作用要小于产品水平质量差异小的行业,这是因为水平质量差异大的行业存在着激烈的市场竞争,这增强了企业提高产品质量的动力,因而通过进口高质量中间投入品对企业出口产品质量的提升作用就很有限。

(二)区分进口中间投入品来源地的影响

在现代国际生产链中,出口产品中所包含的增加值源自多个位置(区位),通过中间品(或设备)进口贸易可以实现技术转移(Rivera-Batiz和Romer,1991; Grossman和Helpman,1991; Eaton和Kortum,2002),来自不同国家的中间投入品对进口国的效应是不同的。

在我国出口产品中包含有大量国外中间投入品来源的情形下,对中间投入品来源地的考察就显得十分重要。本文在此区分来自OECD国家和非OECD国家的进口中间投入品,来自OECD国家的进口中间投入品变量的后缀设定为oecd,另外构造一个虚拟变量oecd,来自OECD国家的中间投入品为1,否则为0。

表3 区分进口中间投入品来源地的回归结果

从表3可以看出来自OECD国家的中间投入品对我国企业出口产品质量提升具有显著的正向效应,使用来自OECD国家的投入品相对于不使用来自OECD国家的投入品更有助于企业提高出口产品的质量。

此外,对比分析表3中列(3)和表2中列(1)的回归结果,可以发现:在使用来自OECD国家的中间投入品下,国际生产分割的比例系数对企业出口产品质量的提升力度更大。对我国企业来说,如果企业选择更多地使用来自OECD国家的高质量中间投入品,就很有可能生产出高质量的出口产品。表3的结果还表明,来自OECD国家的中间投入品的技术含量和技术复杂度更高,产品质量也比其他国家的同类产品高,从而更有利于帮助提升我国企业的出口产品质量。

(三)稳健性讨论

1.加工贸易和国际生产分割的交互作用

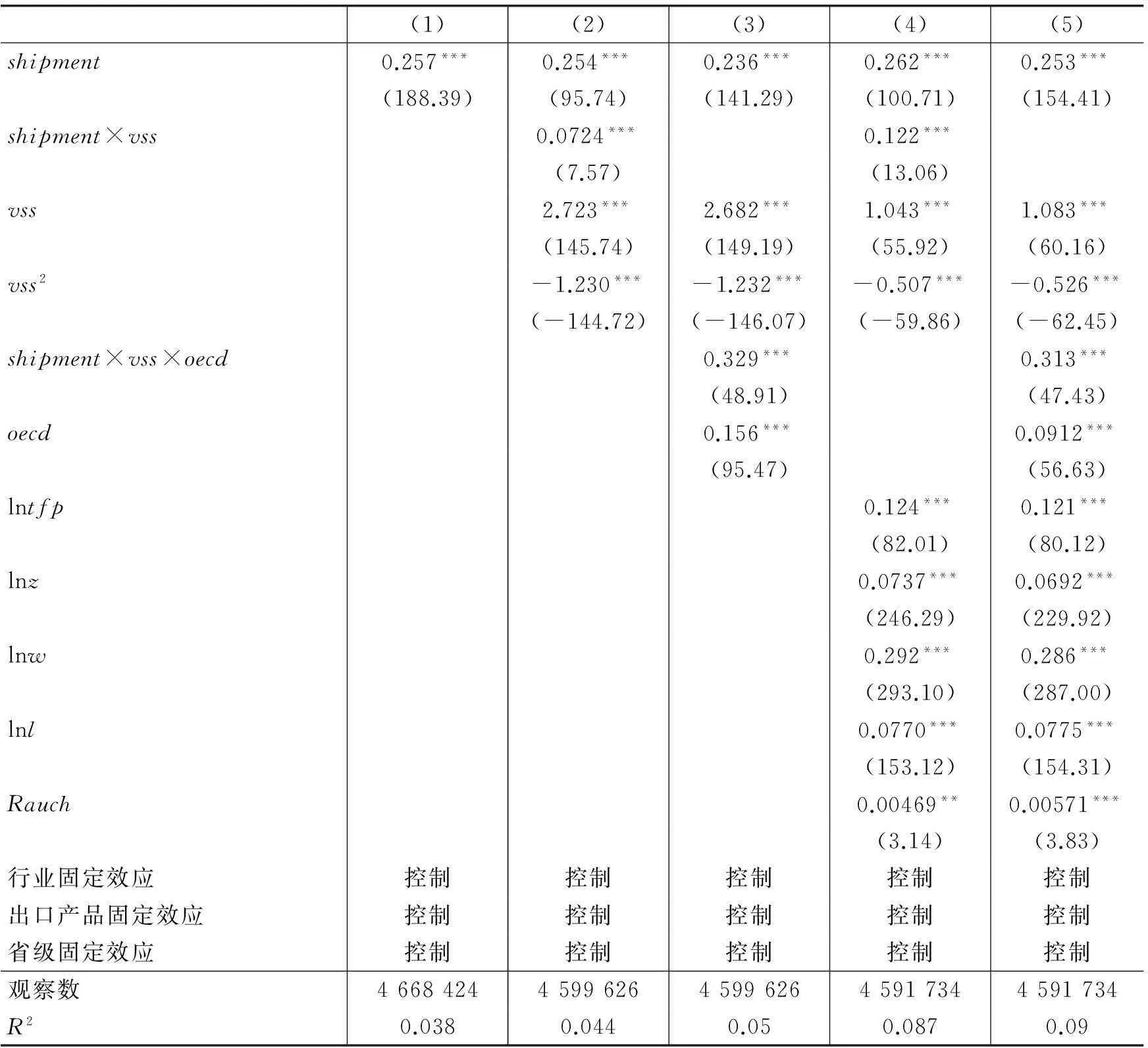

加工贸易在我国的对外贸易中占比为50%左右的比重,近年来虽有所下降,但仍接近40%。加工贸易享受了政策上的优惠待遇,在加工贸易区,如果加工的最终产品出口,企业进口中间投入品会得到优惠待遇,所以加工出口贸易的出口产品与在国内市场销售的同样产品使用的中间投入品强度会有所不同。加工贸易方式下会更多地使用进口的中间投入品。我们此处构建了加工贸易方式的虚拟变量(用shipment表示),即加工贸易方式取值为1,否则为0。表4中列(1)的回归结果表明加工贸易方式对企业出口产品质量的提升具有显著的正向影响,原因在于:在进口高质量中间投入品的情形下,加工贸易方式下的出口产品质量自然远远高于其他贸易方式下的出口产品质量。

表4 加工贸易和国际生产分割交互作用的回归结果

表4列(2)和列(4)重点考察了加工贸易方式和国际生产分割的交互作用。列(4)控制了其他变量,结果显示两者之间的交互作用是稳健的。在列(2)和列(4)中,加工贸易方式与国际生产分割交互项的系数显著为正,说明在加工贸易方式下国际生产分割比例越高或垂直一体化专业程度越高,企业出口的产品质量也就越高。另外,表4中列(3)和列(5)考察了加工贸易方式、国际生产分割比例和从OECD进口中间投入品三者的交互影响,回归结果显示交互项的系数是显著为正的。在国际生产分割和加工贸易方式下,来自OECD国家的中间投入品对我国企业出口产品质量的提高是通过以下两个途径实现的:(1)从OECD进口的中间投入品的质量相比其他国家的高,对这些中间投入品组装后的产品质量自然会更高,这在加工贸易中更是如此;(2)中国企业从OECD国家的中间投入品供应商的技术提高中获益,因为OECD国家跨国公司的中间投入品采用了更为复杂的技术,我国企业通过进口来学习有关进口投入品的相关技术信息,此种技术渗透最终提高了我国企业生产高质量产品的能力。

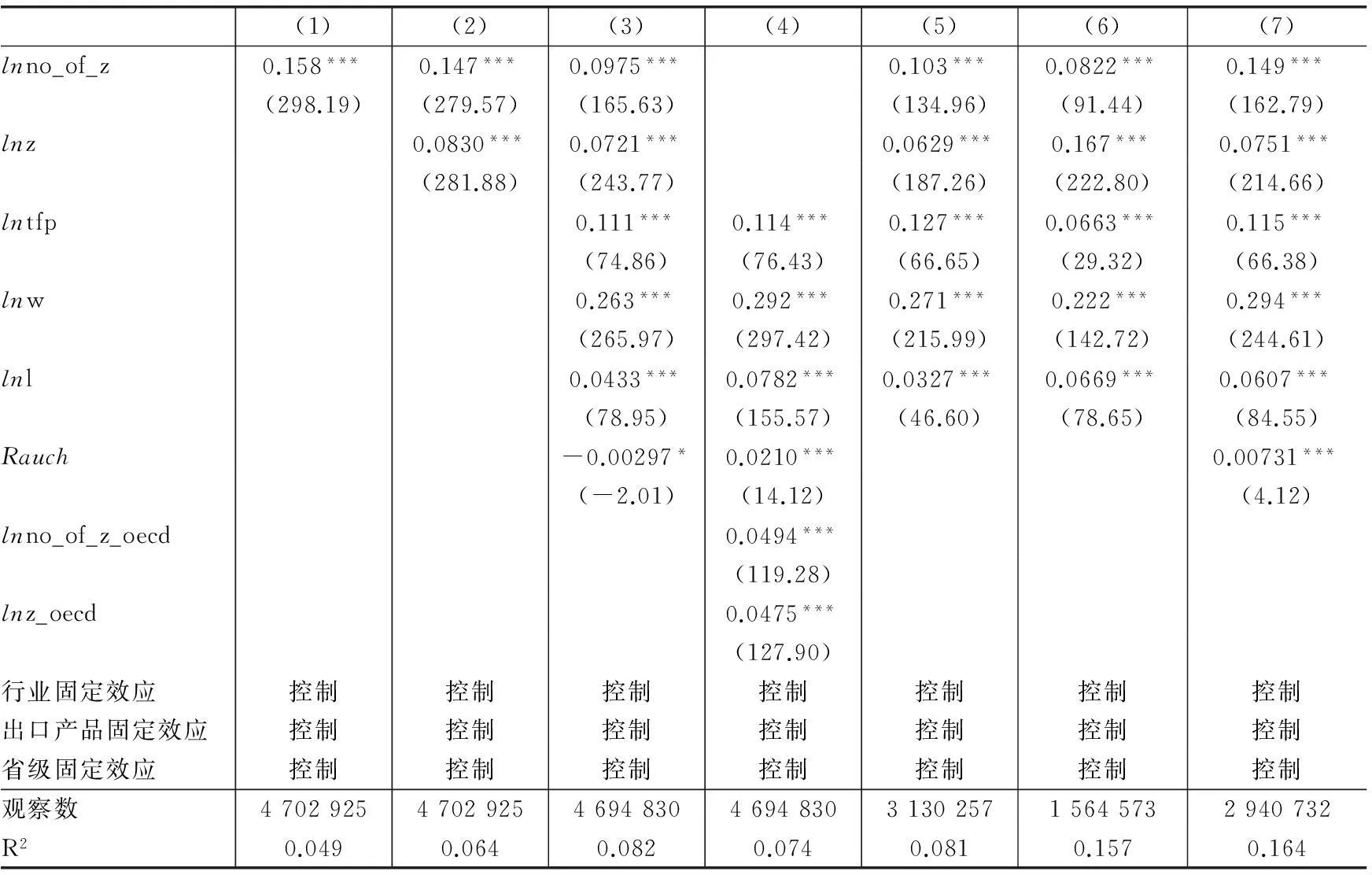

2.进口中间投入品种类对出口产品质量的影响

为了保证结果的稳健性,我们使用企业的进口中间投入品种类的自然对数(用lnno_of_z表示)替代行业层级的国际生产分割比例来作进一步考察。表5中列(1)至列(3)的回归结果显示,企业进口中间投入品种类对企业出口产品质量有着显著的正向影响;列(4)的结果表明,从OECD国家进口中间投入品的种类(用lnno_z_oecd表示)对企业出口产品质量的提高也有着显著的正向影响。原因在于:进口中间投入品种类越多,其对进口企业的技术渗透效应就越高,这会相应地提高企业的技术水平和生产质量产品的能力,并最终促使企业出口产品质量的提升。

表5中列(5)和列(6)考察了产品“水平质量差异”下的影响。对比列(5)和列(6)的回归结果可以发现,在差异化产品行业中,企业所使用的中间投入品的种类越多,其出口产品质量的提升幅度也就越大,并且该提高幅度要大于在同质产品和参考价格产品行业中的幅度。这说明,在差异化产品行业中,企业为了在激烈的竞争中生存下来,一定会大力吸收进口中间投入品种类增多带来的技术渗透效应而提升自身的技术水平。此外,表5中列(7)分析了加工贸易方式下进口中间投入品种类对企业出口产品质量的作用,结果表明,加工贸易方式下的企业进口的中间投入品种类对我国企业出口产品质量的提升起着非常大的作用。在加工贸易方式下,企业进口中间投入品种类的增多意味着企业可能会使用更多的中间投入品来生产最终产品,其工序和流程可能会更复杂,所需要的技术会更精密,因而所组装和加工完成的成品的质量也会更高。

表5 企业进口中间投入品种类对企业出口产品质量的影响

五、结论

中国能否打破与发达国家之间的“质量壁垒”以实现对发达国家出口产品质量的赶超,将决定着中国对外贸易的长期可持续增长战略的实现。本文使用2000-2006年的企业海关数据、规模企业的调查数据以及投入产出表的数据,研究了国际生产分割和中间投入品进口对我国外贸出口产品质量的影响。研究表明:首先,国际生产分割比例和我国企业出口产品质量的提升之间存在着倒U形关系,即单纯地进口国外的高质量中间投入品或单纯的技术引进对我国企业出口产品质量的提升作用并不是无限的,存在着“拐点”。其次,在产品水平质量差异大的行业中,企业更会去提高其出口产品的质量,因为企业多使用外国中间投入品对企业出口产品质量的提高作用要小于产品水平质量差异小的行业。再次,在使用来自OECD国家的中间投入品条件下,国际生产分割程度对企业出口产品质量的提升作用更大。最后,为了保证回归结果的稳健性,一方面分析了加工贸易和国际生产分割比例的交互作用,在加工贸易方式下,国际生产分割比例越高,企业越倾向于使用来自OECD国家的中间投入品,其出口的产品质量也越高;另一方面,使用企业的进口中间投入品种类替代行业层级的国际生产分割比例,结果表明,国际生产分割比例对企业出口产品质量的正向影响是稳健的。

中国外贸升级的路径不能再是简单的“低级—高级”的替代过程,而应是沿着竞争力优势的路径,通过工艺升级、技术升级、产品升级和品牌升级,向产业链中具有主导性的高创新、高增值环节推进,生产并出口高质量产品。更重要的是,单纯地进口外国高质量中间投入品是无法成功推动中国整个对外贸易转型升级的,因为两者之间存在着倒U形关系。为了实现对外贸易的转型升级,政府不仅要鼓励企业进口国外高质量的中间投入品,更要推动本国的中间投入品企业进行自主创新。企业可通过进口高质量的投入品来提升出口产品质量,但从长期来看,应鼓励企业升级整个供应商体系和下游的生产商体系,生产本地可用的高质量中间投入品。

参考文献

[1]汪建新.“中国出口商品结构之谜”——一个垂直专业化解释视角[J].国际贸易问题,2013,(7):26-37.

[2]刘志彪.中国贸易量增长与本土产业的升级——基于全球价值链的治理视角[J].学术月刊,2007,(2):80-86.

[4]Baldwin R,Harrigan J.Zeros,quality and space:Trade theory and trade evidence[J].American Economic Journal:Microecanomics,2011,3(2):60-88.

[5]Bastos P,Silva J.The quality of a firm’s exports:Where you export to matters[J].Journal of International Economics.2010,82(2):99-111.

[6]Besedeš T,Prusa T J.Product differentiation and duration of US import trade[J].Journal of International Economics.2006,70(2):339-358.

[7]Broda C,Greenfield J,Weinstein D.From groundnuts to globalization:A structural estimate of trade and growth[R].NBER Working Paper No.12512,2006.

[8]Dedrick J,Kraemer K L,Linden G.Who profits from innovation in global value chains?A study of the iPod and notebook PCs[J].Industrial and Corporate Change,2010,19(1):81-116.

[9]Eaton J,Kortum S.Technology,geography,and trade[J].Econometrica,2002,70(5):1741-1779.

[10]Eaton J,Kortum S,Kramarz F.An anatomy of international trade:Evidence from French firms[J].Econometrica,2011,79(5):1453-1498.

[11]Grossman G M,Helpman E.Trade,knowledge spillovers,and growth[J].European Economic Review,1991,35(2-3):517-526.

[12]Harrigan J,Ma X,Shlychkov V.Export prices of US firms[R].NBER Working Paper No.17706,2011.

[13]Khandelwal A K,Schott P K,Wei S J.Trade liberalization and embedded institutional reform:Evidence from Chinese exporters[R].NBER Working Paper No.17524,2011.

[14]Koopman R,Wang Z,Wei S J.How much of Chinese exports is really made in China? Assessing foreign and domestic value-added in gross exports.NBER Working Paper No.14109,2008.

[15]Manova K,Zhang Z,Export prices across firms and destinations[J].The Quarterly Journal of Economics,2012,127(1):379-436.

[16]Melitz M J.The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J].Econometrica,2003,71(6):1695-1725.

[17]Rauch J E.Networks versus markets in international trade[J].Journal of International Economics,1999,48(1):7-35.

[18]Rivera-Batiz L A,Romer P M.International trade with endogenous technological change[J].European Economic Review,1991,35(4):971-1001.

[19]Sutton J.Technology and market structure[J].European Economic Review,1996,40(3-5):511-530.

International Production Division,Intermediate Inputs

Import and the Quality of a Firm’s Exports

Wang Jianxin1,Jia Yuanyuan1,Huang Peng2

(1.SchoolofInternationalEconomicsandTrade,ShanghaiUniversityofInternational

BusinessandEconomics,Shanghai201620,China;

2.ShanghaiWTOAffairsConsultationCenter,Shanghai201620,China)

Key words:international production division;intermediate input;the quality of a firm’s exports

(责任编辑周一叶)