论我国民事诉讼期间制度的完善

罗筱琦,洪国富

(1.广东财经大学,广州 510320; 2.广东南方福瑞德律师事务所,广州 510080)

论我国民事诉讼期间制度的完善

罗筱琦1,洪国富2

(1.广东财经大学,广州510320; 2.广东南方福瑞德律师事务所,广州510080)

摘要:作为民事诉讼法律制度的重要组成部分,诉讼期间制度不仅直接影响诉讼效率与效益,同时也将直接关乎当事人诉讼权利的保障及审判质量的提高。从20多年的司法实践来看,期间制度的运行状况并不理想,尽管民事诉讼司法改革一再推进,但期间制度立法却始终停滞不前。因此,为完善我国民事诉讼期间制度立法体系,有必要对当前期间制度予以检讨,特别是其立法缺陷及成因。

关键词:期间制度;诉讼效率;诉讼权利;审判质量

中图分类号:D915.2

文献标识码:A

文章编号:1674-8425(2015)12-0086-11

Abstract:As an important part of civil procedure law, time period not only affects the efficiency and benefit of lawsuit directly, but also concerns about the protection of procedural rights and the enhancement of trial quality. From the point of judicial practice more than 20 years, the operation state of time period is not ideal, in despite that the civil judicial reform was pushed again and again, the time period remains stagnant. Therefore, in order to perfect legislation system of time period, it is necessary to make a review to the current time period system, especially the legislative defects and causes.

收稿日期:2015-06-23

基金项目:国家社会科学基金青年项目“公立大学改制为行政法人研究”(CIA100155)

作者简介:张力(1976—),男,重庆人,教授,博士生导师,法学博士,研究方向:民法学;刘小砚(1990—),女,湖北襄阳人,硕士研究生,研究方向:民法学。

doi:10.3969/j.issn.1674-8425(s).2015.12.017

Research on Legal Perfection of Time Period System

of Civil Procedure Law in China

LUO Xiao-qi1, HONG Guo-fu2

(1.Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 510320, China;

2.Guangdong South-Freedom Law Firm, Guangzhou 510080, China)

Key words: time period system; efficiency of lawsuit; procedural rights; trial quality

一、引言

当前我国对于诉讼期间制度的研究十分零散,准确来讲,在一种纯技术性制度的定性思维指引下,民诉法学界并未对期间制度报以重视态度。本文拟通过深入地对当前我国民事诉讼期间制度所存在的缺陷及成因予以分析,在比较和借鉴域外先进经验的基础上,为完善期间制度提出有益立法建议。

二、期间制度立法的主要缺陷

(一)诉讼期间的分类体系设计不合理

1.不变期间与普通法定期间的区分混乱

有别于其他普通法定期间,不变期间一经确定,无论出于何种理由,均不得为延长或缩短之变更,*当前学者在民诉法教科书中期间制度部分,无不承认不变期间与可变期间的分类。尽管在具体表述上有所区别,但对于不变期间之本质内涵却基本一致。如江伟教授认为,不变期间是指经法律规定,非有法定情形,任何人不得予以变更的期间,参见文献[2];齐树洁教授认为,不变期间由法律规定,除法律另有规定外,任何人都无权改变,参见文献[3]。不难看出,事实上学者们对于不变期间的内涵所作之界定均未超出“不变期间”的字面含义,这种定义模糊,甚至是混淆了不变期间与法定普通期间的区别。之所以如此,盖不变期间所涉及之利益更为重大。在大陆法系国家中,不变期间均为当事人不服法院裁判而以期进一步寻求救济的期间[1],譬如控诉期间、上诉期间等。1992年《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法 〉若干问题的意见》(以下简称《适用意见》)第212条曾将申请再审期间作为不变期间予以规定,而2015年2月4日实行的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称《民诉解释》)中第127条在此基础上又增设了7项诉讼期间。*该7项不变期间分别为:《民事诉讼法》第56条第三款、第223条,《民诉解释》第374条、第384条、第401条、第422条和第423条。无疑,《民诉解释》丰富了不变期间的内涵,但笔者认为此举更多的是加剧了现行民诉法体系下不变期间与普通法定期间的混乱局面,其主要表现为以下4方面:

其一,司法解释与《民事诉讼法》规定不协调。综观全文,现行《民事诉讼法》仅在第82条第一款规定了法定期间和指定期间两种期间类型,然而《适用意见》和《民诉解释》却在这之外单独增设不变期间。且不论后二者是否突破了法律的“创制性”规范之限制,《民事诉讼法》历经数次修改却对其“熟视无睹”,这实不应该,因为这不仅会混淆学界对我国诉讼期间作全方位的认识,同时也容易导致审判实务中相关的适用备感困惑。

其二,不变期间的范围设定混乱。如上所述,大陆法系国家设置不变期间的标准是当事人不服受诉法院所作判决而进一步寻求救济的期间,以此为基础就可以简单识别不变期间的范围。依据“明示其一,排除其他”的法理,除《民诉解释》和《适用意见》规定的8项不变期间外,其余皆为普通法定期间,包括上诉期间,但依据大陆法系的标准,上诉期间理应纳入不变期间范畴。当下既未采用大陆法系国家标准,也未就上述8项不变期间作出说明,这显然容易使人混淆对不变期间的理解。

其三,缺乏迟误不变期间专门的救济途径。大陆法系国家所设定的不变期间往往较短,其意图在于尽早确定当事人间法律关系,以便求得诉讼程序之迅捷和安定。由于其影响甚大,为防止因其刚性过强而招致不公,大陆法系国家一般为不变期间迟误设置了申请恢复原状这一专门补救措施,即当因不可抗力等事由耽误期间时可申请法院依其顺延,由此可见,对迟误不变期间的归责程序可细分为两部分:一者为迟误期间但不直接失权的阶段,二者为在可申请回复原状期间内没有提出申请或提出的申请不成立时的真正失权阶段。然而对于普通法定期间而言,如未在期间届满前提出延期申请将直接产生失权后果。当下,我国《民事诉讼法》第83条虽有与之相似的制度,但由于未将其确定为迟误不变期间的专门救济制度,而且允许普通法定期间在发生上述事由时适用,这势必将模糊不变期间的特质,而混淆与普通法定期间之区别。

其四,《民诉解释》对不变期间的特别说明徒增纷扰。如上所述,尽管不变期间的刚性较强,但如遇不可抗力等事由,也不得不由受诉法院依职权或基于当事人之申请为延长或缩短之变更,因此《民诉解释》第127条所言“不变期间,不适用诉讼时效中止、中断、延长的规定”的规定并无意义,反而不仅在认识上徒增纷扰,更在适用上滋生紊乱无序之弊。

2.缺乏约定期间的分类规定

尽管民事诉讼法属于公法的范畴,但国家意志对纠纷解决的介入是对当事人意志的全盘否定,何况“当事人之间的相互作用才是诉讼程序的中心部分”并且“当事人在接受与己方切身利益有关之处理时必须得到表达自己意见的机会”[4],而在诉讼期间制度中最直接体现当事人意志的便是约定期间制度。然而与上述不变期间的尴尬局面相似,约定期间在当前我国民诉法体系下所面临的问题也十分突兀。2001年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据的若干规定》)第33条规定:“举证期限可以由当事人协商一致,并经过人民法院的许可。”*类似规定还包括《民诉解释》第99条第一款:“人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。”第266条第一款:“适用简易程序案件的举证期限可以由人民法院确定,也可以由当事人协商一致并经人民法院准许。”为此,有观点认为上述司法解释中关于当事人可以约定举证期间的规定属于约定期间[5],笔者认为该观点值得商榷。不同于其他期间类型,约定期间应当体现以下两方面的特点:其一,约定期间应当共同反映当事人双方的意志;其二,约定期间中当事人意志外化的过程不取决于法院的意志,或即便有法院的介入但也并不会对约定产生实质性的影响。所谓的“实质性的影响”指的是法院既要审查程序要件,也要审查实体内容,其结果使得法院的意志取代了当事人的意志,从而架空约定期间制度。而与之相对应的是“非实质性影响”,法院仅仅审查当事人的协商结果是否满足程序性要求,一旦满足,法院就应当准许。而上述规定并未明确法院审查的内容,因此不应当不加区分地将其认为是对当事人约定期间的规定。

(二)诉讼期间的计算不规范

与民事时效制度不同,诉讼期间的长度一般较短,其仅仅保障当事人实施某诉讼行为所需时间之最低限度要求,也正因为不存在可“挥霍”的时间,因此每一单位时间对于当事人而言都极其重要,以至于需要科学规范诉讼期间的计算,把应当剔除的及时扣除,不应当剔除的要全部纳入计算,以防止因为期间计算失范而造成诉讼不公。

1.期间计算方法矛盾

我国现行《民事诉讼法》第82条第二款规定:“期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日,不计算在期间内。” 从其表达方式上看,仅在适用“年”和“月”时才有计算上的重合,对于以“时”和“日”,无论前一诉讼程序或行为终结时还剩下多少分钟或多少小时,后一诉讼程序或行为的起算时间都一律不能从该小时或该日起算,这是期间计算的一般性要求,而且第82条并未规定例外情况。然而,综观民诉法各具体期间规定,与上述一般性规范相冲突的情况比比皆是。例如《民事诉讼法》第125条规定:“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本送达被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。”再如第149条规定:“人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。”就法律术语的理解和使用而言,上述规定中的“内”应当包含其本数,而这显然与第82条相冲突。此外,第92条、第161条、第164条、第167条、第176条、第180条、第194条、第203条、第204条、第205条、第211条、第216条、第223条、第225条、第227条、第229条、第241条、第268条、第269条中,均存在类似问题。

2.期间剔除的事由设定随意

所谓的诉讼期间,从其本质上看,就是立法对某诉讼主体实施或完成某种诉讼行为的时间限制,换言之,在某时间段内不为该诉讼主体实施或参与的诉讼行为或活动就不应该纳入相应诉讼期间的计算中,例如审限所规制的主要对象是法官接触案件的时间长度[6],缺乏法官参与或直接介入的活动就不应该纳入审限当中,2004年实施的《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》(以下简称《调解规定》)第4条就规定“双方当事人申请庭外和解的期间,不计入审限”。然而,仅仅依靠实施主体判断显然是不够的,譬如当事人采用亲自送达的方式送达诉讼文书的时间是否需要予以剔除则存在较大之争议。从当前民诉法与相关司法解释的规定来看,立法者显然没有对这种区分给予足够的重视,以至于当前期间剔除的立法设计杂乱无章,甚是随意,在实践中也更是显现出各种异化行为,通过归纳和总结,笔者认为上述立法问题主要分成为以下3个方面:

其一,缺乏期间剔除事由的统一标准。现行各民诉法司法解释中对期间剔除事由的规定过于碎片化。如2000年实施的《最高人民法院关于严格执行案件审理期限制度的若干规定》(以下简称《审限的若干规定》)第9条规定罗列了12种不计入审理、执行期间的情形,其中涉及民事诉讼的有8种,*该八项情形分别为:(1)申请新证人、调取新证据、重新鉴定或勘验的期间;(2)公告、鉴定的期间;(3)管辖权异议和处理管辖权争议的期间;(4)由专业机构进行审计、评估、资产清理的期间;(5)中止诉讼(审理)或执行的期间;(6)达成执行和解或提供执行担保后执行法院决定暂缓执行的期间;(7)上级法院通知暂缓执行的期间;(8)执行中拍卖、变卖被查封、扣押财产的期间。而2015年新实施的《民诉解释》第243条却只规定了3种期间剔除事由,其中与《审限的若干规定》重复的有2种,另外就是将《调解规定》第4条所规定的庭外和解予以了规定,至于《民诉解释》为何作如此规定,目前尚不得而知。

其二,应当纳入计算的行为被不合理地予以剔除。以审限为例,对于《审限的若干规定》所列举的8项不计入审限的事由,且不论该些期间剔除事由的数量是否过多,通过细究可以发现部分事由的拟定缺乏合理性。譬如“执行中拍卖、变卖被查封、扣押财产的期间”一项,作为强制执行的方式,拍卖与变卖被查封、扣押财产而产生的期间应当计入执行期间当中而非作为期间剔除处理。又如《调解规定》第6条规定:“在答辩期满前人民法院对案件进行调解,适用普通程序的案件在当事人同意调解之日起15天内,适用简易程序的案件在当事人同意调解之日起7天内未达成调解协议的,经各方当事人同意,可以继续调解。延长的调解期间不计入审限。”如上所述,审限规制的是法官接触案件的时间长度,而所谓的调解正是在法院的主持下,双方当事人所进行的协商,因此调解的时间理应是审限的组成部分,而不应该将其予以剔除。

其三,应当予以剔除的行为被不合理地纳入计算。这将使得实际可被利用的时间在无形中被缩短,不利于诉讼权益的保护。以在途期间为例,在司法实践中,由于当事人的住所或居住地远近不一,若因路途而使当事人蒙生不测之利益实然不该,为此各国在计算在途期间时大都将其剔除。我国《民事诉讼法》第82条第四款规定:“期间不包括在途期间,诉讼文书在期满前交邮的,不计过期。”就文句的语法结构而言,在该条文中,“期间不包括在途期间”与“诉讼文书在期满前交邮的,不计过期”两个规范句之间乃使用逗号而非句号,因此可推断前一规范并没有独立适用之意义,这实为后一规范而设置。换言之,从其立法安排上看,只有邮寄一种送达方式耽误期间才能免除不利后果,若以亲自送达等方式送达诉讼文书而耽误期间的则必须承担相应责任,但这显然扭曲了在途期间之设立意旨。在途期间设置之目的在于消除地域差距,原则上只要当事人在法定期间内作出某一诉讼行为即可,而不应当纠结于其行使的方式或途径如何,*尽管不应当纠结于文书送达之形式,但并不意味着各种形式之间不存在差别。占善刚教授认为只要当事人在法定期间内开始实施某一诉讼行为,便可谓当事人已遵守了该期间,而是经由邮局送达抑或是委托代理人递交甚至本人亲自递交应无分别。参见文献[7]。笔者认为该观点值得商榷,从诉讼法理上讲,当事人之诉讼行为皆以法院作为相对人,因此诉讼行为生效与否应当以意思表达是否到达法院为标准。如以邮寄送达方式送达诉讼文书,由于当事人之意思表示于文书寄出之时已经被固定,一般而言不存在更改的可能,但以亲自送达方式送达诉讼文书的,尽管已经在送达途中,但由于诉讼文书仍然在当事人之实际控制下,即便在递交诉讼文书之前依然存在变节之可能,因此应当承认邮寄送达与亲自送达或委托送达的区别。然而在邮寄送达中是否存在类似于《合同法》中要约撤回的情况,允许通过撤回意思表示先于实施诉讼行为意思表示到达法院的方式防止相应诉讼法效果的发生也是值得商榷的,因为一旦该方式受到肯定,如占善刚教授所言,两种方式并无二致,但若该方式遭到否定,那就应当承认两者区别,此外对于诉讼行为意思表示的撤回还应当考虑取效性行为和与效性行为之间的区别,因为后者一旦作出就发生诉讼法上效果,因此原则上不允许撤回,而对于取效性行为原则上允许撤回。然而现行《民事诉讼法》把第12条第四款之规定的邮寄送达外的其他方式送达排除于期间剔除的范围,这并不利于当事人诉讼权利的保障。

(三)诉讼期间的刚性不足

1.对当事人的约束力不足

谈及期间对当事人的约束力,曾有学者认为民事诉讼法已经为当事人和其他诉讼参与人的诉讼行为设定了种种刚性十足且极难更易的期间要求[8]。但从20多年的司法实践来看,当事人不依规定实施诉讼行为或活动的情况却比比皆是,类似诉讼突袭等问题始终困扰民事诉讼程序的顺利开展及其安定性,而其中之主要原因便是对当事人的约束力不足,这种刚性不足主要表现为:民诉法对不少诉讼期间或仅仅规定了其期间长度与适用规则,缺乏期间耽误的法律后果,或同一诉讼期间在适用规则或责任上出现相互矛盾之规定,又或是在解决当下问题时又引发了另一些问题,以致于诉讼期间的刚性受到了极大的削弱,而种种问题的存在都将极大地影响诉讼期间规范功能的发挥。

以举证期间为例,《证据的若干规定》第34条规定:“当事人应当在举证期限内向人民法院提交证据材料,……对于当事人逾期提交的证据材料,人民法院审理时不组织质证。但对方当事人同意质证的除外。”该规定的出台被认为是对民事诉讼长期实行“随时举证主义”的纠正。2012年《民事诉讼法》修改进一步强化了举证期间的刚性,其中第65条规定:“当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不能成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款。”但随着2015年《民诉解释》的实施,几乎又使得举证期间恢复到最初的刚性不足阶段,其第102条第一款规定:“当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据,人民法院不予采纳。但该证据与案件基本事实有关的,人民法院应当采纳,并依照民事诉讼法第六十五条、第一百一十五条第一款的规定予以训诫、罚款。”实践中当事人之所以采取诉讼突袭,本希望通过不给予对方当事人足够的防御准备时间而获取诉讼优势,此时当事人掌握的往往就是对案件有着至关重要的证据,换言之,这都是与案件基本事实有关的,甚至直接关乎案件主要事实的认定,此时如果只采取训诫、罚款的方式继而采纳该些证据势必将大大削弱举证期间的刚性,其不仅会使先前包括《证据的若干规定》在内的修正随时举证主义的努力付诸流水,还将使得诉讼重回“随时举证主义”的局面。

2.对法院的约束力虚化

当前,关于约束法院的诉讼期间规定主要分为两类:一是规定在《民事诉讼法》当中,这些规范大多属于“训示性”条款,原则上要求法院必须遵守,但不遵守也不影响其行为效力,也无需承担法律责任,可见其约束力明显不足;二是规定在相关司法解释和其他法律规范当中的行政违纪条款,但由于过强的行政色彩以及缺乏有效的投诉和听证机制,其约束的实际效果也并不理想。

作为一种外在的约束机制,诉讼期间与诉讼主体之间本应是一种约束与被约束的关系,但与民事诉讼法对当事人的期间制约程度相比,诉讼期间与法院的地位似乎已经发生了偏转,*甚至可以认为法院与诉讼期间从一开始就被定位为控制与被控制的关系,而这种关系或地位由始至终并没有发生过任何偏转,因为从1991年《民事诉讼法》规定审限制度以来,历次《民事诉讼法》之修改均没有对审限予以修改,换言之,从法院与诉讼期间的关系从1991年《民事诉讼法》被修订后就固定了,只是随着司法实践的推进,这种关系才逐步明朗,或是逐渐被学界所意识到。质言之,法院由一个被约束的对象转换成了可控制诉讼期间的主体,从而使得诉讼期间对法院行使诉讼行为的约束力严重虚化,其突出表现为法院对案件审结期限掌握了过大的自由裁量权。作为我国诉讼法首创的制度,审限在制定之初曾经被寄予了制约法院裁判权的厚望,然而凭心而论,20多年的民事司法实践所展现的,是一种包括审限在内的,诉讼期间对法院诉讼行为约束力高度软化的不争事实。此外,自审限被规定以来,非议始终没有中断,而其中争议最大的莫过于审限的延长和简易程序转普通程序的规范。

《民事诉讼法》第149条规定:“人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。”第163条规定:“人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用简易程序的,裁定转为普通程序。”由于对“特殊情况”及“不宜适用简易程序”的情况缺乏统一的、明确的标准,在司法实践中就容易使得部分不符合“特殊情况”的案件被批准延长审限,或是出现随意简转普的情况,甚至出现“补签审批”*《审限的若干规定》第12条规定:“民事案件应当在审理期限届满前向本院院长提出申请;还需延长的,应当在审理期限届满十日前向上一级人民法院提出申请。”至于简转普的审批程序,现行法律及司法解释并没有予以详细规定。有学者介绍司法实践中存在着许多司法异化状况,其中就包括延长审限及简转普可以采用补签审批的做法,而所谓的“补签审批”指的是先延长审限或施行简转普程序,而后再报批并在报批的时间上填写符合法律规定之要求时间即可。参见文献[9]。“逆向选择”*实践中所出现的延长审限或简转普的情况,相当部分并非出于案情复杂或者不宜适用简易程序,大多因为在法定期限内无法审结,而采取的一种规避审限的做法,而这种做法被称为“逆向选择”。等适用异化的现象。由于个案的差异性,赋予法院(法官)根据审判实际情况而对审限作适当调整的权限无可非议,也有其必要性,但从上述种种消极影响来看,审限似乎在司法实践中很难公正地把握,而这无论是对于当事人诉讼权益的保护,还是对程序安定的维护都将是潜在的威胁。

(四)诉讼期间的保障机制不健全

通说认为,为查清案件事实,我国民事诉讼会以一种不计时间和成本之方式来实现,实践中也确实存在这种做法,但如果就此认为当事人权利得到了很好的保障未免过于牵强,毕竟这种做法始终关注的是法院审理案件的时间需求,而至于当事人的期间保障并不属于其考虑范围,相反当事人的期间保障权其实已经陷入了一种极为不重视的状况。*就目前所及的关于民事诉讼期间的研究成果来看,暂没有关于提高对当事人期间保障的主张,而对于提高法院的期间保障水平之主张则比比皆是。有部分文章认为当前法院审判任务,案多人少的矛盾非常突出,加之审判人员的业务水平不高,出现超审限的情况也不足为奇。参见文献[9];而法院内部人员也普遍认为当前法定审限过短而主张适当延长法定审理期限,参见文献[10]。就现行立法体系而言,当下诉讼期间保障机制主要存在以下3个方面问题:

1.各具体期间的立法设计不合理

对于诉讼期间而言,期间长度设计无疑是其最核心的部分,同时也是期间制度保障的关键。自1982年《民事诉讼法(试行)》实施以来,尽管历经数次修改,但除答辩期间和申请再审时长等极少数诉讼期间外,绝大多数的诉讼期间长度均未作调整,而这显然不能与30多年民事司法环境的变化和发展相协调,毕竟案件的复杂性使得当事人对实施诉讼行为的时间提出了更高的要求。

其次,各具体期间之间的协调性不足。如果以一个完整的诉讼制度体系为标准审视现行期间制度立法,后者的立法设计显然是不合理的,不仅各具体期间之间容易产生矛盾冲突,而且在期间内部设计上也没能把握好各具体规则的安排。以管辖权异议期间为例,依一般之逻辑,只有确定受诉法院对本诉享有管辖权,后续之程序才能往前推进,但由于管辖权异议的提出并非诉讼的常态,因此在立法建构时往往容易忽略与其他期间制度或是诉讼制度的协调性,就此引发的问题主要有:其一,《民事诉讼法》第127条第一款规定,“人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。”但如前所述,由于管辖权异议的裁定直接决定继后之诉讼程序是否有必要在受诉法院继续进行,在管辖权异议裁定尚未作出之前本不应当进行其他诉讼活动,因此使管辖权异议与答辩共用同一期间,显然不符合法律逻辑的要求;其二,对管辖权异议是否成立的判断需要消耗一定的时间,一旦经过上诉的管辖权异议无疑需要占用更多时间,而这将引发实践中的一个难题:即便管辖权异议期间可以裁定中止审理,但由于原定的开庭时间在立案时已经确定,因此就可能出现对管辖权异议未作裁定但开庭时间已届的情形,此时既不能无视管辖权异议的存在而强行开庭,*当前并没有关于不顾管辖权异议而强行开庭后果的直接规定,而只有法院间管辖权争议有相关的规定,1994年实施的《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉的若干规定》第3条规定:“两个以上人民法院之间对地域管辖有争议的案件,有关人民法院应当立即停止进行实体审理,并按最高人民法院关于适用民事诉讼法的意见第36条的规定解决管辖争议。”第4条又规定:“两个以上人民法院对管辖权有争议,在争议未解决前,任何一方人民法院均不得对案件作出判决。对抢先作出判决的,上级人民法院应当以违反程序为由撤销其判决,并将案件移送或者指定其他人民法院审理,或者由自己提审。”也不能违反确定的开庭日期。

2.当事人对期间的确定和变更之话语权不足

当前《民事诉讼法》仅承认了法定期间与指定期间两种,换言之,在期间的确定和变更上,除了法律规定外,法院便成为了该“权”之唯一行使主体,不管是对于涉及当事人自身实施的诉讼行为,亦或是对法院实施的行为,当事人均没有话语权,因而法院的自由裁量权之大可见一斑。以审限为例,当下立法规定对于其延长的“特殊情况”事由之决定权完全掌握在法院手中,当事人无法参与,更无法对法院决定提出异议,因而尽管其直接牵涉当事人权益之实现,但却无法行使本应享有的话语权,甚至是表达意见和寻求救济的权利,这显然与民诉法所要求的程序正义相违背。法院的决定权与当事人的选择权是一种此消彼长之关系,前者宽则后者严,相反亦然,但毫无疑问,只有在二者间寻求平衡之态势方能推动民事诉讼良性发展。放眼当下,在法院过于强大的权力面前,虽然立法也不同程度地赋予了当事人程序上的选择权,但这种程序权利的实现并不能仅凭当事人的意志而实现,而必须需要依附于法院。

3.期间耽误的补救措施不完善

当言及期间耽误的补救措施时,一般特指法定期间,盖法院于指定当事人或当事人间约定为某一诉讼行为应遵守之期间时,本应依据具体情况或可预见之耽误事由而斟酌确定行为实施所需之时间,即便发生不可预见、不可抗拒之事由,再通过法院裁定或约定之方式延长期间即可,而无需从法律上考虑另行设定期间耽误补救措施之必要,但这种补救措施应当以当事人在合理之期间内主张为前提,否则一旦补救期间过后,原诉讼权利将不得再次行使。*对此,我国台湾地区学者杨建华有精辟论述:“迟误裁定期间者,因该期间原得伸长或缩短之,故逾越裁定期间,即非当然丧失得于期间内为诉讼行为之权利……起诉或上诉在程序上为不合法,审判长或法院酌定期间命当事人补正其欠缺,当事人如不于该期间内补正者,法院固得以裁定驳回起诉或上诉,但在法院尚未以裁定驳回起诉或上诉前,如前说明,既不产生失权之效果。”参见文献[11]。但至于法定期间,由于法律并不能预先对所有可能出现的耽误情况予以考虑,因此只能于其原因消灭后再给予当事人相应的期间补救。法定期间具体包括普通法定期间和不变期间两种。就前者而言,域外国家大都通过延长或缩短的机制解决期间耽误的救济问题,而就后者而言,域外国家一般的做法乃为其设定专门之救济途径[12]。如《德国民事诉讼法》第233条规定:“当事人非因过失而未能遵守不变期间时,可以准其申请恢复原状。”日本民诉法和我国台湾地区“民诉法”也有类似的规定。然如前所述,当下我国民诉法并没有对诉讼期间的类型有明确的划分,因此自然便没有上述期间类型耽误补救措施的区分,此种立法之结果往往是一旦出现相关的期间耽误时,对如何适用补救措施便无所适从,而这最终将直接影响当事人的诉讼权益能否得到及时的救济。

三、期间制度立法缺陷的成因解析

20多年的民事司法改革历程,尽管在立法状况、司法实践和学理研究等方面都取得了巨大进步,但上述立法问题却依然困扰着我们,要想进一步继续推动民事诉讼发展,显然需要我们深刻反思与检讨其根源究竟何在。

(一)局限性立法理念的偏差和制约

受传统“官本位”观念思想影响,对于立法者而言,法院与行政机关一样都是社会纠纷和矛盾的解决者,在行政机关拥有超然的权利之现实影响下,通过立法赋予法院较大的权限也是应然之事。在这种立法理念指导下,一种超职权主义审判模式便应运而生,法院在诉讼过程中享有绝对的诉讼指挥权和程序决定权。不可否认该种诉讼模式在发现案件真实方面发挥着重要的作用,特别是在当事人法律意识、社会法制水平较低且未实行强制代理的情况下,将案件的程序决定权交由法院处分更加有效率。由法院根据案件的实际情况以及审理需要决定相应诉讼期间的分配,这种做法可以纠正因双方在诉讼技巧和财力上的差异而引起的诉讼拖延等状况。而且当前即便是实行绝对化当事人主义的英美法系国家也开始不断强化法官的程序管理权,这从侧面上印证了上述观点。因此,从这个意义上讲,以法院为中心而建构起来的期间立法体系也并没有不妥。然而从司法实践的反馈情况来看,立法者似乎忽略了其所设计的乃是一种过于理想化的立法构想,因为其功能的发挥依赖于法官精湛高超的业务能力以及高尚的职业操守,而一旦二者缺其一,甚至是二者皆不具备时则将演变成为我国民事诉讼当下之局面,但事实表明,与目前当事人的法律意识和社会法制水平相比,法官的审判能力还需进一步提升。

而实践中所出现的种种问题也证明,如果在立法上缺乏完整的、可实际操作的期间制度规范作为保障,把纠纷解决的时间分配安排等重任托付给法院的做法,再多的美好愿望将只能是立法者一厢情愿的期待,同时此种方式还将“绑架”当事人对于通过法院解决纠纷之功能而尽快维护自己合法权益的合理预期,毕竟缺乏期间保障及其衍生的诉讼预期,所有的期待都只能寄希望于法官的个人良知[13]。

与对法院(法官)的信任相比,立法者对于当事人所透露出的更多是一种不信任的态度,这主要体现为没有给予当事人处分权足够的重视。当事人不仅在诉讼过程中不能依据自己的自由意思决定诉讼程序的发展,甚至连撤诉等终结案件程序的决定权都依赖于法院的意志,这显然与民事诉讼的处分原则相违背。此外,在这种偏差性理念的指引下,似乎立法者在设计具体诉讼期间长度时也未切实考虑当事人实施相关诉讼行为对时间的实际需要。以答辩期间的15日为例,原告方在起诉前必然需要经过充分的准备,但被告方又何尝不是,特别在复杂的案件纠纷当中,15日的准备时间真可谓捉襟见肘。有观点认为《民事诉讼法》第125条第二款就是一种平衡诉讼两造的规定[14],既然原告在起诉前有大量时间筹备,而且依据《民事诉讼法》第51条和第140条规定,原告有权在诉讼过程中随时增加、变更和放弃诉讼请求,因此允许当事人不提交答辩状,而在庭审过程中进行口头答辩的权利就是对被告方整理案件和收集证据的一种时间补偿,尽管可能其立法原意并非如此,*据一位曾经长期参与民事诉讼法制定与修改过程的法官介绍,1982年《民事诉讼法(试行)》之所以允许被告方不提交答辩权,主要是考虑到答辩权与其他诉讼权利一样均可以放弃实施,同时基于审判实践中不少被告在收到起诉状副本后不行使该项权利的事实,于是便确立了“被告不提交答辩状的,不影响人民法院审理”之规定。参见文献[15]。但却实实在在地发挥着一种补偿的功能。无疑,在现有答辩期间长度下,对被告方的补偿是必须的,但其方式绝不应该以引起当下诉讼拖延和诉讼突袭作为代价。

(二)指导原则认识不足的影响

诉讼期间制度贯穿于民事诉讼的始终,其几乎与每一诉讼程序结构、诉讼行为的运行和实施都存在莫大的关系,至此,我们感慨民事诉讼期间制度体系之宽广、内容之丰富。而当某一司法制度的内涵与外延足够宽广并需要形成体系时,就必须依靠指导原则,但当前无论是立法界还是理论界,对于期间制度的立法指导原则的重视显然都不足。从现有的民事诉讼期间制度研究成果来看,对于期间指导原则的探讨基本呈现出一种惰性,主要表现在以下两个方面:其一,研究的思路和内容比较单一。在期间指导原则的问题上,当前学界基本上离不开公正与效率的定性思维,由于固守民事诉讼程序的基本价值追求,致使对期间指导原则之研究始终没有打开思路,除反复陈述公正、效率与诉讼期间的表层关系、意义外,似乎就再没有其他可研究的内容,特别是各具体诉讼期间和诉讼期间制度自身独有的本质和价值以及与其他民事诉讼原则的关系等问题却极少有人问津。其二,研究的层次肤浅。如果拒绝研究期间制度中更为深层的问题,势必使研究本身流于形式[16]。以诉讼效率为例,时间作为一种特殊的成本,诚如当下学界研究所示,这种成本消耗越少,效率则越高。尽管该种关系得以被揭示在一定程度上也奠定了对诉讼期间研究的基础。但如果以上述观点作推导基础,我们将可以合乎逻辑地得出以下结论:当期间被缩至最短时,诉讼效率便会最高,当事人的诉讼权利才将得到最完整的保护。然而此时我们不禁会疑问,当诉讼期间被缩至最短时,当事人的诉讼权益真的能够实现最大化吗?诉讼效率真的才是最高吗?事实上从纠纷解决的过程上看,我们无法压缩甚至跳过所有的诉讼程序而得出结果,纠纷要得以公正解决必须依赖的完善程序保障也必然需要消耗一定的时间,因此压缩诉讼期间的幅度超过某定量时,诉讼效率将不增反减,当其被压缩至最短时,已无效率可言,更谈不上保护当事人的诉讼权益。因此,就诉讼期间与诉讼效率的关系,我们需要的并非反复陈述两者的表层关系,而是以诉讼效率为突破口,完善诉讼期间长短等立法设计,并避免过度追求诉讼效率而引起的负面影响。

(三)立法技术不完善

立法技术是立法的手段和方法,是立法完善之前提和基础,因此立法技术进步过程也是法律规范完善的过程,每次立法的修改都“不应该再出现前一次所存在的技术性错误和缺陷,更不应当存在基本内容定位不当的问题,因为该些问题都反映着一个国家立法的基本态度和成熟的程度”[17]。针对《民事诉讼法》中期间制度立法规定较为粗糙的缺陷,最高人民法院曾经先后发布《证据的若干规定》《审限的若干规定》和《民诉解释》等司法解释,以期对期间制度作拾遗补缺的努力,但似乎这些努力效果不大。就立法技术角度而言,现行诉讼期间制度主要存在三方面的问题。

其一,规定相互矛盾。《适用意见》第164条规定了审限“从立案的次日起”计算,但新实施的《民诉解释》第243条则将其变更为“从立案之日起”,由一种符合《民事诉讼法》第82条有关期间计算一般规定变更为与其相矛盾的规范,对于立法者的意图与考量,笔者不敢妄加猜测,但无论是何种理由,出现这种矛盾性规范均属不该。

其二,对文字使用与修辞技术运用不当。时间的精确性要求法律条文所使用的修辞用语必须言简意赅且不可引起文、词和句上的歧义。由《民事诉讼法》第125条规定,可以得到以下两种解释:其一,由于第一款采用的是“应当”而非“可以”,因此可认为这是对被告必须提交答辩状的一种强制性规定,但由于第二款又规定“被告不提交答辩状的,不影响人民法院审理”,从而使得在同一条文中前后两款的规定相矛盾;其二,提交答辩状是被告方的一种可以放弃的权利,因此第125条第一款所使用的“应当”理应理解为是对被告提交答辩状时间的要求,如果其耽误了该期间,其将不得在另行选择其他时间提交答辩状,而第二款是对法院的要求,强调的是诉讼程序不应当因为被告不提交答辩状而中止、中断。而至于采取何种解释,当前仍没有定论。

其三,立法结构的完整性欠缺。对于法律规范之逻辑结构,长期以来都存在着“二要素说”与“三要素说”之争,但其实无论是哪一种学说,都将行为模式与法律后果作为法律规范两个必不可少的结构部分,但综观我国期间制度立法不难发现,期间效力、违反期间的法律后果、期间的救济等后果规范缺失是我国民事期间制度规范的普遍现象,在缺乏统一的标准下,司法实践应当何去何从,程序的安定如何保障就成为了现实的难题。

四、重构我国民事诉讼期间制度立法的基本思路

(一)推动诉讼期间类型化体系的建立

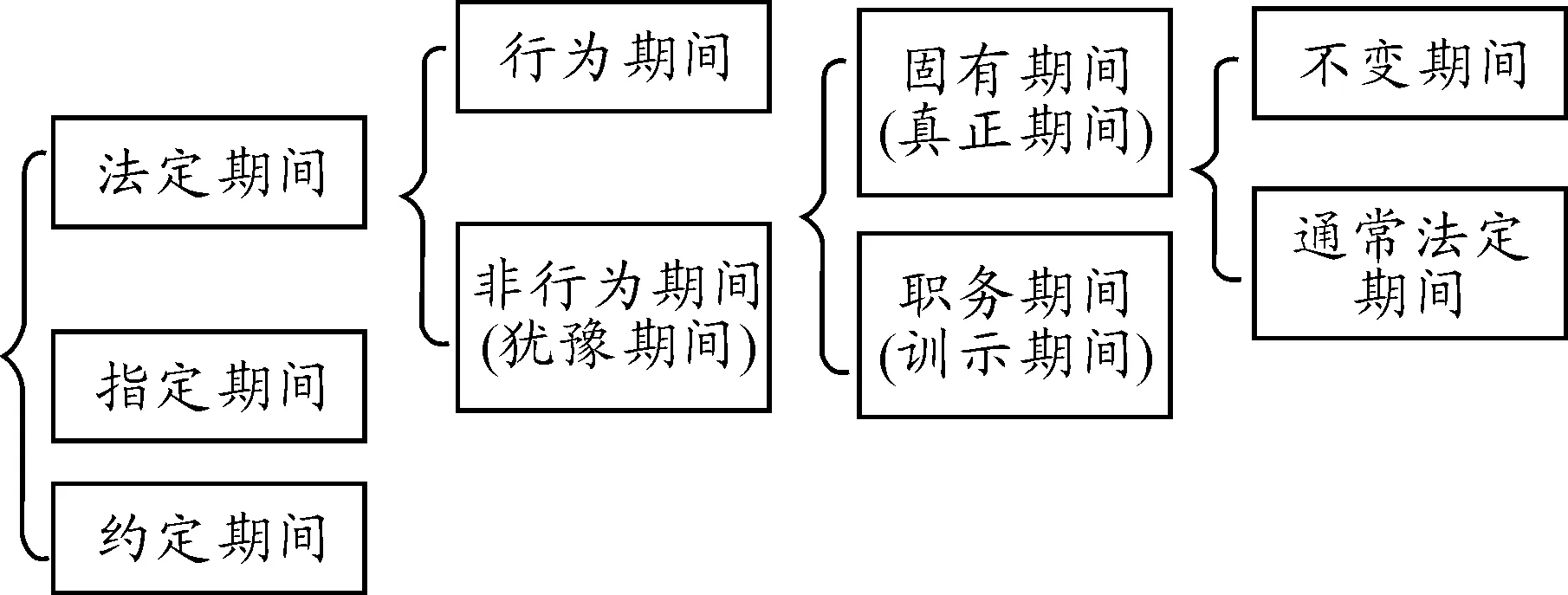

不同类型诉讼期间的效果与救济途径等方面均不相同,如图1所示,现有期间类型大致可分为3大类共9种,若以此作为参考标准,我国民事诉讼法在期间分类上确实存在不足,不仅所规定的期间种类数量不够,而且对于期间的归类也缺乏某种较为明确的、统一的标准,这并不符合诉讼法学理论的要求,对于诉讼期间体系化也将造成一定的冲击。

为此,在完善诉讼期间类型的问题上,《民事诉讼法》至少需要完善以下两个方面的规范:

其一,明确不变期间与普通法定期间的区别。首先,需在《民事诉讼法》中明确规定不变期间为诉讼期间的一项子分类,改变长期以来司法解释与《民事诉讼法》不相协调之局面。如《德国民诉法》第152条第二款对不变期间就作了专门的宣示性规定,“不变期间只指本法规定为不变期间的期间”。其次,确定不变期间设定的标准,从而明确不变期间的外延。结合上述分析,我们可以效仿大陆法系国家的做法,将当事人不服受诉法院所作之裁判而寻求进一步救济的期间全部纳入不变期间的范围。然而,由于法院裁判种类间功能等差异,在设定不变期间时应当有所区分,其中,由于命令并不解决程序争议,也不解决实体上问题,除支付令外,命令一经作出,立即生效,既不允许当事人上诉,也不允许申请复议,因此命令这一裁判形式不存在不变期间。而至于裁定和判决,前者针对的是程序事项和个别实体问题,后者则解决实体问题,为此针对这两类裁判形式进一步寻求救济的期间都应该纳入不变期间的范畴,包括上诉期间和管辖权异议的决定期间。再次,增设迟误不变期间的专门的救济制度。如前所述,这种专门的救济制度乃不变期间区别于普通法定期间之根本,同时也是不变期间的特质,因此应当将《民事诉讼法》第83条所规定的期间顺延制度作为迟误不变期间之专门救济途径。

图1诉讼期间的分类图*本图在姚瑞光先生的期间种类图基础上完善所得,参见文献[18]。其中行为期间指的是一般意义上的诉讼期间,即诉讼主体实施某诉讼行为的期间要求;而非行为期间,又被称为犹豫期间,指的是为了让当事人及其他关系人对是否实施某行为进行考虑或保障其实施某行为机会,而必须从现在到下一阶段位置设置的一定期间。譬如在途期间,公告送达生效期间、申请顺延,申请强制执行的期间等皆为非行为期间。法定期间中固有期间,又称为真正期间,乃一般意义上所言的诉讼期间,特指当事人及其他诉讼参与人所应遵守的期间类型,如当事人及其它诉讼参与人迟误固有期间,应当产生失权之后果。职务期间,又称为训示期间,是针对法院行为所设定的期间种类,原则上此类职务期间只有训示性意义,换言之,此类诉讼期间并不对法官产生强制约束力,法官可以选择不遵守,且即便法官迟误职务期间,于诉讼法上也不产生何等效果。譬如宣读判决书的期间等即为职务期间,由于在下面“科学配置违反期间规范的法律责任”部分中就职务期间有详细论述,故不在此展开。参考文献[12]。

其二,增设约定期间的规定。法定期间尽管能够维护期间法律适用的统一性,但却因为缺乏灵活性而不利于适应纷繁复杂的司法实践,指定期间尽管能够解决法定期间的僵硬性,但却有强化法院裁判权而弱化当事人诉权之嫌疑。因此,无论是出于约束法院裁判权之考虑,还是为增强当事人程序参与权之用,增设约定期间都是必要之举。笔者认为可以借鉴《德国民事诉讼法》规定,将除不变期间以外的其它期间都纳入当事人合意伸缩的范围,但为防止当事人不合理约定期间对诉讼公正造成影响,在增设约定期间规定时,应当考虑以下两个方面的问题:第一,约定期间权是否需要约束,如约束,该如何约束?笔者认为该种约定权必须受到约束,毕竟民事诉讼不同私力救济,在国家意志介入的同时,国家也需要为纠纷的解决支付成本,因此不能放任该种约定期间的权利无限被放大。为防止该种情况的发生,我们可以借鉴《德国民事诉讼法》规定,对法定期间予以约定的,必须要求当事人说明理由;第二,是否赋予法院对该种约定期间的审批权?笔者认为出于维护诉讼程序的稳定需要并结合我国现行诉讼模式,赋予法院对约定期间一定的监督权是必须的,但该种监督权绝非审批权,除约定的期间明显造成诉讼拖延或可能影响到其他诉讼参与人利益等的情况外,法院不能否定约定的期间。此外,还应当设置相应的异议机制,防止法院不当利用该种监督权而实施侵权行为。

(二)优化诉讼期间的计算方法

诉讼期间的计算方法应当包含计算与剔除两个部分,它们是期间制度中最饱含技术性的问题,鉴于前述我国民事诉讼法关于期间计算之立法不足,《民事诉讼法》至少应当完善以下3个方面内容:

其一,统一总则与各具体期间的计算方法。针对期间总则与各具体期间计算方法不一的问题,有学者认为只需把各具体期间规定中的“从……之日起……”改为“从……之次日起……”[2]即可,但笔者认为除此之外,统一计算方法的路径还可以在总则当中增加 “立法另有规定的除外”的规定,这样可以增加期间计算的灵活性,特别是各具体期间数量众多且每一期间所需保障的权益不一或是其价值不一的情况。

其二,完善期间剔除的事由。笔者认为其完善至少应当包括以下3个方面:第一,形成统一的标准。诚如江伟教授所言:“期间剔除制度的意义在于合理减少诉讼期间的‘虚耗’,从而保证诉讼期间能够得到实际、充分、有效的利用。”[19]由于诉讼期间规范的是某诉讼主体实施诉讼行为的活动,因而可以此为标准,将不为该诉讼主体实施这一诉讼行为所需要的行为及活动剔除在该期间计算范围内;第二,严格限制期间剔除的事由。由于期间剔除的存在是为了避免因程序规范过于僵硬而可能引致的不公,因此该种措施是一种非常态下的应对或救济,这也决定了其可适用的范围不能过于宽广,否则就有可能被滥用;第三,坚持保障与需求相一致原则。在设计期间剔除事由时应保证既不能出现保障过剩,也不可保障不足。以在途期间的剔除为例,其本意在于防止因距离而产生的不公,距离法院100公里与1 000公里所需要剔除的时间也就不相同,此外,水路与陆路、乘坐的交通工具之间也存在明显的差别,因此在制定期间剔除标准时就必须通盘考虑可能的影响因素。

(三)科学配置违反期间规范的法律责任

如前所述,无论是对当事人还是法院,诉讼期间约束力软化是当前民事诉讼不争的事实,我们难以、甚至无法在该种责任缺位的情况下奢谈诉讼期间的遵守,毕竟当下人们的法律素养还不足以支撑在这种状况下诉讼程序的良性运行,退一步来说,即便社会的道德水平、法律素质已经达到相当高的程度,诉讼程序也不能仅仅依靠一种素养支撑其运行。但违反期间的法律后果并非越高越好,具体而言可从以下两个方面予以考虑:

其一,对于当事人而言,应当以诉讼行为的性质为标准,将规范当事人的诉讼期间分为权利期间和义务期间,前者乃指为当事人行使诉讼权利所设置之期间,而后者则是针对履行诉讼义务所设置的期间。由于权利的可放弃属性,在当事人放弃实施某诉讼权利时,立法只需给予否定性评价,使得其预期的诉讼效果无法实现即可。毕竟这种权利期间的主要目的在于督促当事人行使诉讼权利以便提高诉讼效率,因此并无再增设惩罚性措施的必要。而对于义务期间,其旨在强制当事人及时实施诉讼行为,因此在当事人没有依照义务期间要求实施诉讼行为时,立法可以强制其履行之,同时还应当附加惩罚性措施,以凸显其刚性。

其二,对于法院而言,违反期间的法律责任的设置之主要目的在于强化对法院裁量权的约束,从而修正法院与诉讼期间之间控制与被控制的不正常关系。正因为为法院设定违反期间的法律责任之目的并非是惩罚,因此所设定的后果责任不宜过重,否则对审判的独立性也将造成冲击。当前法院的诉讼行为大致可以分为裁判行为和诉讼指挥行为两种,相应的规范法院的诉讼行为的期间也可以分成为裁判期间以及指挥期间(职务期间)两类。就裁判期间而言,由于裁判行为建立在法院与当事人的互动基础上,对于此类期间的违反可以通过设置责问权规则,任意一方当事人可要求法院对违反期间的行为给予解释和纠正。*责问权是当事人直接对抗法院程序违法行为的诉讼权利,其与上诉权的区别在于责问权指向的是法院违反诉讼程序规范的行为,而上诉权针对的是诉讼的结果,即判决和裁定。责问权是当事人的一般诉讼权利,在诉讼过程中的任何时候都可以行使,其设置的意义在于制约法院的程序违法行为,并使该行为得到及时的纠正。参见文献[16]。与“无效”可作为程序制裁措施相同,可以将责问权的设定视为民事诉讼法领域对法院的一种惩罚性措施。而之所以将违反裁判类期间与指挥类期间的责任分开,主要还是受到后者规范的是纯粹的职务行为的影响,从而排除当事人异议的可能性。而与裁判期间不同,职务期间所调整的法院的诉讼指挥行为是其“自我封闭的法官活动领域”[20];换言之,法官可以不受法律规定之拘束,随时命令增加一些准备措施或取消相应的准备行为,譬如《法国民事诉讼法》第148、149条就规定“法官得于任何时候扩大或限制已经命令采取措施的范围”。正因为指挥性行为的稳定性较差,且缺乏当事人的参与,因此对指挥期间的违反,应当规定相应的指挥行为不生效,并要求法院重新实施。

(四)逐步健全当事人的期间保障机制

健全当事人的期间保障机制不能继续沿袭完善诉讼权利的传统思维,一味考虑赋予当事人多少诉讼权利即可,还必须考虑当事人如何行使该些权利的问题。具体而言,《民事诉讼法》至少需要完善以下两个方面之内容:

其一,完善各具体期间的立法设计。诉讼效益会随着期间长度的变化而变动,犹如抛物线一般在达到最大值后下降,为此每一具体诉讼期间理论上都存在一处最佳期间长度。尽管法律无法像自然科学在实验室中精确地掌控各种变量的变化,但笔者认为可以通过统计一段固定时期内各诉讼期间的平均时长,从而将其确定为下一固定统计时期内各诉讼期间的最佳期间长度,这一方面能够适应司法环境的发展和案件变化的需求,同时又能够保持各诉讼期间的相对稳定。此外,出于立法或实践的需要,若将两个或两个以上的行为安排共用一个期间,那就必须通盘考虑每个行为对实施时间的需求以及可能产生的时间冲突,以排除类似于管辖权异议和答辩的尴尬局面。

其二,合理设计期间迟误的补救措施。笔者认为在设计期间迟误的补救措施时,至少应解决以下三方面问题:第一,期间迟误的补救措施依附于期间分类,因此要想构建合理的补救措施则必须首先完善当前我国民事诉讼的期间类型化体系;第二,由于不变期间的特殊性,因此应当为其构建专门的期间迟误补救措施,而依民诉法理,应当将当前顺延制度设置为不变期间迟误的专门补救措施,从而使其摆脱诉讼期间迟误的一般性补救措施的属性;第三,合理设置期间迟误的事由。针对其他诉讼主体,特别是法院的原因而导致当事人不能依期正常实施诉讼行为时,由于不能纳入不可抗力事由范围内,因此在构建期间迟误的补救措施时有必要采取列举的方式陈述迟误的事由,以防止救济不能的情况发生。

参考文献:

[1]占善刚.民事诉讼中的不变期间微探[J].学习与实践,2012(1):101.

[2]江伟.民事诉讼法[M].3版.北京:中国人民大学出版社,2007:291.

[3]齐树洁. 民事诉讼程序法[M].7版.厦门:厦门大学出版社,2008:63.

[4]小岛武司.司法制度的历史与未来[M].吴祖兴,译.北京:法律出版社,2000:123.

[5]吴悦艺.我国民事诉讼期间制度研究[D].广州:广东商学院,2008:4.

[6]王福华,融天明.民事诉讼审限制度的存与废[J].西北政法学院学报,2007(4):98.

[7]占善刚. 民事诉讼“期间”的法律规制思考[J]. 理论探索,2012(4):127-128.

[8]赵钢.关于完善民事诉讼期间制度的几个问题[J].政法论坛,1998(2):79-81.

[9]张林,王维永.论审判权运行中延长审限制度之改造[J].法律适用,2011(7):97-98.

[10]吕伯涛.司法理念与审判方式改革研究[M].北京:人民法院出版社,2005:182.

[11]杨建华.问题研析民事诉讼法(二)[M]. 台北:三民书局,2011:288.

[12]新堂幸司.新民事诉讼法[M].林剑锋,译.北京:法律出版社,2008:273.

[13]蔡虹,刘家良.论民事审限制度[J].法商研究,2004(4):108.

[14]李伯安,胡充寒.缺陷与克服:对答辩随时提出制度的反思[J].河北法学,2004(8):53-55.

[15]唐德华.民事诉讼法立法与适用[M].北京:中国法制出版社,2002:202.

[16]张晋红,余明永.民事诉讼改革与当事人诉讼权利的检讨和完善[J].法学评论,2000(6):79-86.

[17]张晋红.民事诉讼回避事由的立法完善研究——基于立法技术的视角[J].广东商学院学报,2006 (4):84-87.

[18]姚瑞光.民事诉讼法论[M]. 北京:中国政法大学出版社,2011:167.

[19]罗森贝克.德国民事诉讼法[M].李大雪,译.北京:中国法制出版社,2007:378-419.

[20]洪国富.论我国民事诉讼期间制度的立法完善——以答辩期间与审限为研究中心[D].广州:广东财经大学,2015:41-50.

(责任编辑何培育)

引用格式:张力,刘小砚.论临床试验受试者权益保护——理论基础、现实困境与法律进路[J].重庆理工大学学报(社会科学),2015(12):97-104.

Citation format:ZHANG Li, LIU Xiao-yan.On Protection of Subjects’ Rights and Interests in Clinical Trial: the Theoretical Basis, Practical Difficulties and Legal Route[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2015(12):97-104.