概念廓清及其互动机理

张绍军

摘 要:课程与课堂的概念随时代发展而不断变迁、丰富,中外学者对此有诸多不同注解。课程概念的析出既有立足“国家基准”的社会本位框束,又有基于学校范畴的学科本位取向,还有对教学主体生命意义的应然关照。在现代课程与教学改革中,课程概念的澄明带来了课堂概念的丰富:课堂不再囿于“环境说”与“活动说”的常解而被赋予更多的“生态性”和“生命性”注脚。在廓清概念的基础上理顺彼此关系,不仅有助于明晰课程概念之拓延脉络及其内涵发展,也有益于教育实践中课堂概念范畴的界定及教学问题的针对性解决。尽管课程与课堂的概念生发机制各异,并由此而引发各自话语体系之不同建构,但双方在互动机理上是统一的:课程走进课堂、施于课堂并引领课堂,课堂选择课程、检验课程并发展课程。这种统一性既是基于彼此的逻辑关系的考量,也是教学改革中的实践理性主张,还有课程与课堂互动的“教学生命”立场。因此,两者不仅内涵相通,而且鹄的同一。

关键词:课程;课堂;概念;内涵;机理;教学改革

中图分类号:G423 文献标识码:A 文章编号:1671-6124(2016)01-0052-08

一、课程概念廓清

1. 课程注解

“课程”一词早先是分开使用的。如“课”字:“成器不课不用,不试不藏。”(《管子·七法》)“宜严课农桑。”(《南齐书·武帝纪》)其中“课”即为考核、督促之意。又如“程”字:“程者,物之准也。”(《荀子·致仕》)“十发为程。”(《说文解字》)其中“程”为标准、里程、过程等意。“课程”作为词的合用,据考证载于我国唐代孔颖达为《诗经·小雅·小弁》所做疏中,其意为“寝庙”,寓宏大事业①。宋代朱熹在提及读书时有曰:“小作课程,大施功力”,“宽著期限,紧著课程”(《朱子语类·卷十·学四》)。其中课程所指大抵与教学的范围、内容、进程、期限、目标等相关。现代汉语词典中“课”的注释为赋税、征收(赋税),占卜,教学科目,有计划的分段教学等意 [1 ];“程”为规训、法则,程序,道路,路程、距离,衡量、估量等意 [1 ]。课程即“学校教学的科目和进程” [1 ]。新中国改革开放后新课程改革②前见诸各种教育教学文献中的“课程”涵义③基本沿袭了上述传统。

20世纪末21世纪初,受世界基础教育课程改革浪潮及其思想的影响,学者们对课程内涵有了一些时代的认识,如吕达将课程描述为“受教育者在走向社会之前的过程中所经历的全部经验” [2 ];施良方将课程归纳为教学科目、教学活动、预期结果、学习经验、文化再生产和社会改造等六种典型定义④;黄甫全认为课程在“描述性”上“是指学校教学的科目及其进程” [3 ],在实质性上是“一种预期教育结果的重新结构化序列”⑤,是广义下的“一切有目的、有计划、有程序的实践状态的人的学习生命存在及其活动” [4 ]和狭义上的“专指学校课程”;刘旭东将课程理解为“教育内容”或“教育性经验”之总和,既是“教程”又是“学程”,既有“显著”、“规范”又有“隐性”、“潜在”,还“隐含了标准和评价的成分” [5 ];王道俊等认为课程有广、狭义之分:广义的课程是指“为了实现学校培养目标而规定的所有学科(即教学科目)的总和,或指学生在教师指导下各种活动的总和” [6 ],狭义的课程指数学、历史等某一门学科;张华认为,“课程概念的内涵主要包括三个方面,即课程作为学科,课程作为目标或计划,课程作为经验或体验” [7 ],其概念内涵随着课程理论与实践的发展还不断有一些新的趋势出现⑥;钟启泉在研究课程的基本命题时认为,“‘课程指的是国家的基准以及地方层面和学校层面的制度化的‘公共教育课程,更广义的课程概念则包含了‘潜在课程在内” [8 ],这一观点与日本学者佐藤三郎观点(见下文)一致;张传燧认为,“广义的课程指课程计划中规定的所有教学科目及其进程的总和”,而“狭义的课程特指一门具体的教学科目,如语文、数学、综合实践活动等” [9 ]。此外,陈玉昆、沈玉顺等从广义与狭义两方面来理解课程⑦,廖哲勋、田慧生从学校教育活动的下位概念来阐释课程⑧,张楚廷认为课程源于文化,是学校教育活动的子系统成分。他还将教育作为课程的上位概念,通过对总课程两大部类即显性课程与隐性课程的界定来阐释课程⑨,等等。

从国外来看,加里森(Jim Garrison)认为,“课程”来源于拉丁文currere,意为“跑的过程”(a course for run),它作为学习过程(as a course of study)的教育意义即源于此,而且只有完成了过程,才知道“符号的意义”(the purport of the symbol) [10 ]。斯宾塞在其《教育论》(1861)中将“课程”(Curriculum)称之为“教学内容的系统组织” [11 ]。阿普尔(Michael W. Apple)认为课程至少包括以下三方面:日常交往的隐性课程中潜移默化的标准与价值观,公开教授的多种多样的学校文本材料,教育者计划、组织和评估教学等的基本理念 [12 ]。泰勒对课程的理解内涵在下列四个问题构成的“泰勒原理”中 [13 ]:学校应力求达到何种教育目标?要为学生提供怎样的教育经验才能达到这些目标?如何有效地组织这些教育经验?我们如何才能确定这些目标正在得以实现?佐藤学认为课程有作为“公民框架”的课程和作为“教育计划”的课程。作为“公民框架”的课程借助“学科”与“教材”来规定国民共同的“文化素养”,借助教科书得以具体化并且发挥作用;作为“教育计划”的课程通过教育目标来规定社会有用的知识技能,借助“教学计划”与“教学大纲”得以具体化并且发挥作用。作为“公共框架”的课程形成了学校制度的框架;作为“教育计划”的课程则形成了学校实践与管理的体制 [14 ]。此外,他还从学习者的视角将课程视为每一个个体的经验轨迹表现出来的“学习经验的履历” [14 ]。

尽管国内外学者对课程含义的表述有较大差异,但各“学者群”均有各自趋同的总体内涵表达。如阿普尔、泰勒、佐藤学、钟启泉等人提出了课程的目标、理想与构想:阿普尔看重“日常交往”的标准和价值观,并据此设置课程,标明其实施理念;泰勒提倡基于目标导向的课程设计与实施;佐藤学提出“公民框架”课程和“教育计划”课程,注重将课程价值构想与课程制度及个体体验相结合来理解课程,描绘了一幅“上—中—下”紧密衔接的课程概念生发机制;钟启泉强调“国家基准”和“制度化课程”,强调“自上而下”的课程概念发生图式。又如,王道俊、张传燧、张华、陈玉琨、斯宾塞、廖哲勋、张楚廷等人从课程的实施或操作层面来探讨课程的发展,他们着力将概念聚焦于学校教育范畴。其中王道俊、张传燧、陈玉琨等人在学校教育这一层面里对课程的概念做了广义和狭义的理解:广义上,王、张持“学科说”⑩,陈持“经验说”;狭义上,他们观点一致。廖哲勋、张楚廷等从学校教育活动的下位概念来阐释课程,张将课程分解为“显性”和“隐性”两大部类,而廖则依然立足学科教学来说明课程的属性。再如,黄甫全、加里森等人从课程本身的价值取向及其本质来定义课程:黄既倾向于“社会本位”也看到了个体的“学习生命存在”,其课程的四层含义中的第一层即是根据“社会发展要求”及“人类知识体系”来厘定的,是社会对人的“预期教育结果”,但同时他又说明课程在广义上是人的学习生命存在及其活动;加里森则从过程的观点来定义课程,将课程作为一个动态的学习过程,突出了学习的主体和主体学习的过程性和能动性,体现了基于学习本身的概念生发机制,以及一种动态的课程生命意义。

2. 课程的涵义、所指与能指

基于上述分析发现,现时的课程大致有四重涵义:一是制度意义的课程,指的是由课程理念与目标、课程标准与价值观、课程制度与管理、课程方案与设计、课程资源及开发、课程组织与实施、课程模式与课程评价等所构成的课程理论体系综合体。持此观点的学者有阿普尔、泰勒、佐藤学、钟启泉等。二是学科意义的课程,指的是在学校指导下学生所学学科(包括学科群和单一学科课程)及其目的、内容、范围、活动、进程等的总和。这一观点的学者有斯宾塞、廖哲勋、王道俊、张传燧、张华等。三是文化意义的课程,指的是学校的核心文化载体,即学生从学校文化(包括显性的和隐性的)中的习得经验及其过程和意义。持此观点的学者有张楚廷、陈玉琨、刘旭东等?輥?輯?訛。四是生命意义的课程,尽管课程本身带有一定的社会本位倾向性,但课程主要还是人的生命活动。持此观点的有加里森、黄甫全等学者。

课程的上述四重涵义所指的重心各不相同:其一,基于“课程中心”的总体课程理论体系。这一体系中,课程展现的是其“宏观”概念。它关涉的主体包括国家与地方层面的课程决策与推动机构、课程理论专家和学者、学校层面的课程实施者及课程实施对象等。其二,基于“学科中心”的学科知识体系。学科知识体系展现的是课程的“中观”和“微观”含义:“中观”上指学校范围内的课程设计与设置、课堂教学、课程评价或教学反馈;“微观”上指的是学科群或具体的学科课程。这一体系关涉的主体主要是学校内的教师和学生。其三,基于“文化中心”的课程内容体系。课程内容是学校的核心文化载体,这一体系关涉的是课程内容体现怎样的课程文化,通过发展课程又能形成怎样的学校文化。其四,基于“生命意义”的课程体系建构。这一体系的中心是学生,该体系所关涉的是学校该准备含有什么样知识的课程以飨学生,教师需要何种教育理念、能力、素养以实施教学、激发学生,学校和教师该如何成为围绕学生核心主体的关键主体。

二、课堂概念展延

1. 课堂含义溯解

课堂一词亦可拆分使用。“课”作动词用,意为考核、督促;作名词用,意为有计划的分段教学。前文对此已有详述。“堂”在词典中的解释有 [1 ]:作名词用,指的是“正房”、“专为某种活动用的房屋”、“旧时官府中举行仪式、审讯案件的地方”等意;作量词用,指的是“用于分节的课程”;作形容词用,则表意为尊严感,“形容体面或气派大”。古文中讲“王坐于堂上,有牵牛而过堂下者”(《孟子·梁惠王上》)、“吾见封之若堂者矣”(《礼记·檀弓》)中之“堂”即分别为其名词与形容词表意。可见,“课”“堂”二字合用,其大意为在某个体面的地方对某件事情或某个活动进行督促和检查。

古时课堂一词何时合用暂不作考,但依“古之教者,家有塾,党有痒,术有序,国有学”(《学记》)的学制系统设置,我们大抵可以推定课堂与课堂教学早已是一种客观存在。而塾、痒、序、学等教学实施机构所表明的正是古代教学的具体场合,其中自然蕴藏着“课堂”。然而古时对课堂这一词汇的疏解却十分鲜见。

《现代汉语词典》认为:“教室在用来进行教学活动时叫课堂,泛指进行各种教学活动的场所。” [1 ]这里课堂所指实际上是一种物理环境——地方、场所。有学者认为,课堂广义看是“只要能起到教育作用的地方”,狭义看是“班级授课制状态下的班级教学”,即由学生、教师、教学内容、教学设备组成的、在规定时间和空间里的教学活动 [15 ]。此处狭义的理解与《中国大百科全书·教育》对课堂教学的表述?輥?輰?訛基本一致:课堂即课堂教学;而此处广义的理解实际上并不存在,因为这是一种“无边界”的界说,也就是与其他任何事务的概念都会产生“冲突”,不具有特质性,不能将课堂与其他活动区分开来。也有学者将课堂作出三层界定 [16 ]:一是把课堂理解为教室(Classroom)?輥?輱?訛,是指学校教学活动发生的主要场所,即作为教学环境;二是把课堂理解为学校的教学活动;三是把课堂理解为课程与教学活动的综合体,包括课程实施、课程资源开发、教学活动、师生关系、教学环境等多种教育要素及其相互关系。

2. 课堂之“形”“质”内涵

实质上,随着社会的发展、教学改革的推进以及教育理念的更新,课堂概念的内涵亦不再禁囿于传统课堂的“物理性”标注或“环境说”注解而具有了动态的历时性;特别是当概念的析出立足于师生主体及其生命意义的视角时,其内涵则更为复杂。基于此,我们提出对课堂作一种“形”“质”的理解:“形”的课堂指的是一定教学组织形式下师生在一定时间内围绕教学内容进行活动的特殊场域;“质”的课堂主要是指学生在教师指导下有目的地进行人类文化科学知识学习、发展身心的活动。无论是“形”的课堂还是“质”的课堂,它们都包含教师、学生、内容三个教学关键要素。另一方面,它们的指向也是一致的:“形”的课堂与“质”的课堂在目的性上是统一的,即让学生“获得身心发展”。我们认为,那种不能让学生“获得身心发展”的活动不能称之为真正意识上的课堂。“形”的课堂表征为教学目的、教学内容、教学计划(方案)、教学过程、教学模式、教学环境、教学评价等;而“质”的课堂表征为课程设计、课程资源、教学交往、教学体验、生命尊重、个性发展等。在这个意义上讲,“形”是表象的,即课堂教学活动;“质”是内在的,即文化与生命的流动。“形”“质”统一于课堂。

课堂的上述“形”“质”理解突破了人们对“课堂教学”这一概念范畴的框束,直接将概念的触角和原点搭建在透过课堂教学表象的“形”而直通课堂教学内在的“质”的载体——关键主体(教师)和核心主体(学生)身上,即从教学主体的生命本义出发来理解课堂,并赋予课堂教学以更丰富的意义。这与新课程改革倡导的“课堂教学应该关注在生长、成长中的整个生命” [17 ]的理念是吻合的。于此,课程与课堂在主体生命发展上便建立起一种鹄的同一的关系,而这一内隐关系恰恰是两者互动机理的基础。

三、课程与课堂的互动机理

无论是制度意义、学科意义的课程还是文化意义、生命意义的课程,其根本旨向还是为了学生,离开了教学中的师生,课程的任何意义都将不复存在。同样,无论是“形”的课堂还是“质”的课堂,缺乏对人生命的关照、缺乏人与人之间的交往互动亦称不上真正意义上的课堂。课程与课堂都因为学生而存在,“一切为了学生”成了课程与课堂互动的共同前提和指针,这也是课程与课堂能够也必然互动的基础。

1. 课程走进课堂、施于课堂并引领课堂

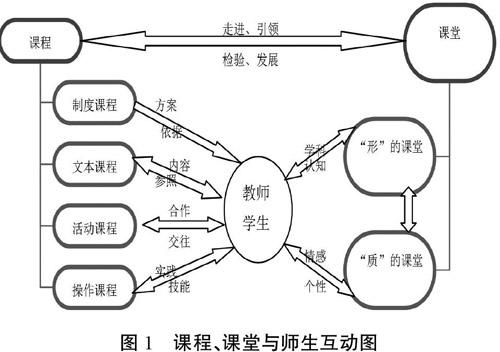

课程走进课堂、施于课堂,这是一个“由外而内”、“由表及里”的过程机制:将静态的制度课程、文本课程引入具体的课堂教学当中,即将课程设计、内容、资源、评价融进具体的课堂教学设计、目标、内容、评价等过程和活动当中,特别是让“外围”课程主体(课程制定者、推动者,课程专家、学者,课程理论与实践人员,校长,教学委员会等)的集体智慧和意志集中在师生教学主体(即课程核心主体)身上并通过教学主体而显现出来(图1)。

课程,无论是国家课程、地方课程还是校本课程都只能走向课堂。理念化、制度化、文本化的课程若不走进课堂,不与课堂中的教学主体产生“链接”,不成为学生的生活经验及其“生活世界独有的东西” [18 ],那就不能实现课程的动态化、实践化和行为化。课程仍停留在我们前文所讲的课程四重涵义中的第一层涵义,仍然是游离于“人”之外的“它者”的存在,是“静止”的、没有生命力的课程,是意识形态化的课程。因此,走进课堂是课程的唯一选择。

课程施于课堂,课程走进课堂,就其实质而言,两者是一回事。课程走进课堂是将先进的理念、文本、体系“请”进课堂,“武装”师生的头脑;课程施于课堂则是将理念、文本、体系付之于课堂教学实践,让静态的课程变成动态的活动课程、实践课程,接受实践的检验,同时获取教学主体对课程理念、文本及其体系的反馈和建构效应。当前,我国文本的课程形态正在朝着实践的课程形态转变,“课程的理念、理想必须落实到课堂教学实践才能得以实现” [19 ]。如果课改思想不落实到课堂,不能让课堂教学发生相应的变化,那么“即使再完美的课程方案,也只能止步于美好的设想而已” [20 ]。从这个意义上来看,课堂不仅是课程与教学实践的中介,更是检验课程是否真正具有引领教学实践的“实验场”。

课程引领课堂,体现了课程本身的目的和社会发展的目的,是人们对未来人才成长的美好期待。课程之所以能够引领课堂,首先是因为它是基于历史的教学实践经验总结而描绘而成的“蓝图”并体现于文本;其次是因为课程在课堂这一特殊场域中经历了与教学实践的相互作用并不断完善,既有实践针对性,又有学科发展性;再次,课程在施于课堂的进程中,能够带动课堂生活的重构及课堂文化的创新;此外,课程的根本旨意是为人的,为人格健全的人,为全面发展的人,课程所关照的除了发展知识、技能以外,同样关注个体成长的群体意识、合作意识、服务意识、生命意识等,在更高的层面上还关注人与自然、人与社会的互动和谐。因此,基于历史与现实实践的课程是可以且能够引领课堂的。

2. 课堂选择课程、检验课程并发展课程

尽管制度性、文本性课程一旦制定并付诸实施,在短期内具有相对的稳定性和引领性,然而,课程本身并不是放之于任何课堂而皆准的准绳,尤其是对我国不同地域不同民族的教育实情而言。而且,在各类课程特别是活动课程、实践课程、实验课程等的开展过程中,教学主体由于其主观能动性也在客观上不停地自主建构、反思重构并发展着课程。

课堂无处不在,且形式多种多样,这就在事实上呼唤课程的多样性,有什么样的课堂就有什么样的课程。虽然理想的课程寄托了人们的期望,但不同学科的课堂仍需对其进行“筛查”,以求彼此调适和谐,这就是从实际出发,“以追求合适为境界” [21 ],毕竟合适的才是高效的。对合适的追求,选择合适的课程,所反映的其实也是在尊重差异,尊重师资水平的差异,尊重学生性情的差异,尊重地域教学资源的差异;同时,这也是基于课堂本身的多样化、层次性和复杂性的考量。

课堂对课程选择的同时伴随着对课程的检验,这是一个“选择—检验—再选择”的过程(图2),其重心在课堂中的“检验”。以学科课程为例,各类课程首先经过初步的“规定性选择”(教育主管部门提供的规定性课程,如语文、数学等)和“开放性选择”(学校、学生、教师自主选择的课程,如一些地方课程、校本课程等),然后进入课堂并进行阶段性的教学实践。各类课程在课堂教学实践的进行中及教学的一段时期内接受着不同方面的检验,包括课程理念的转变程度、课程目标的达成与否、课程结构的调整状况、课程内容的更新效用、课程实施的手段方式、课程评价的全面多元等。各相关课程主体包括课堂中的教学主体将参照课程标准,依据课程功能的转变情况,并结合教学中的实际效果来对“规定性课程”和“开放性课程”进行再评估,将课程的不合理成分进行劣汰,对优质的课程资源进行整合或做再度开发。课堂对课程的汰劣择优检验能极大提高课程的课堂适应力和生命力,也同时在进一步促进教学质量的提升。

课堂发展课程主要有两大方面:其一是课程(包括制度的、学科的、活动的、实验的课程等)只有在课堂教学实践中接受时间和效用的检验才能不断丰富、调适、完善,去伪存真,得到“真”发展;其二是只有课堂中的教学主体最直接地体验并发展着课程,他们是课程发展的中坚力量,当然也最有资格对课程的发展状况作出回应和评判。课堂发展课程既有课堂生态系统内的自组织的一面,又有这个系统外不同课程主体的“外铄性”的一面,但都是为了课程与课堂的和谐以及更好地服务于学生的成长。

四、课程与课堂关系之价值关涉

1. 概念析出的逻辑关系考量

如前所述,课程概念的析出大都源于制度、学科、知识论的视角,从学校、社会发展本位出发对学生提出规定性的目的预设和目标期待。这从课程制定者和制度性、学科性课程的立场来说并无不妥,而且也是合理的诉求。但如果我们将关注的重心放在学生如何更有效地理解课程掌握知识、教师如何更高效地利用课程教授知识,而不是引导教学主体关注谁的知识、知识来源于哪、知识何以传承等问题,那么概念内涵的析出就很可能掉进带有“国家基准”的社会本位和学科本位的框束,远离课堂中的教学实践生活,远离教学主体的探究和创新原动力,从而失去课程的内在生命性。概念的起始一旦理想化甚或意识形态化,则概念的内涵就会是“静态”的、僵化的,就会缺乏生成性和包容性。正是基于以上省察,我们遂根据课程的不同“立场”对其概念进行了分类阐释,也进一步对课程的所指与能指进行了适性范围澄明,以期在与课堂概念的比照中找到彼此内涵的交叉点及概念生发的共同立场。

课堂概念的“传统”注释并不如课程那样丰富,鲜有可考。不过,值得指出的是,课堂概念在古时的理解就存在有一种“神性”,如前文中我们提到的“堂”“作形容词用,则表意为尊严感”。由于这种“神性”来自于人,课堂中活动的人,因此,课堂也就具有了动态性,亦如上文作出的“在某个体面的地方对某件事情或某个活动进行督促和检查”的解说。随着新世纪教育教学改革的发展,人们对课堂的理解超出了静态的“教室”和动态的“活动”的“两分法”而从教育学、社会学、生态学等多学科视野来进行探讨,虽然这些视野中的探讨并没能让新时期课堂教学体系的概念形成建构。然而,课程走进课堂、融于课堂确是不争的事实,课程的客观存在,多层次、多立场、“动”“静”结合的课程观亟须与之对等的课堂实践观来因应,以规避理论在指导实践时的不适以及教学中对于理论及其体系的误用。基于此,我们提出了既关照课程体系在教学中实施样态的课堂的“形”的概念,又给出了对于课程文化和“生本”课程所赋予教学主体以“流动的生命意义”的课堂的“质”理解。

课程与课堂的上述逻辑比照,有利于彼此概念体系的理清及双方互动机理的融通,不但为学校、教师、学生选择课程、体验课程提供了决策依据和实践指南(特别是教学主体对“形”“质”两个维度的课堂把握而言),也为课程瞄准课堂而甄善文本、开发资源、完善体系及发挥自身的引领作用提供了可“放矢之的”,还为广大课程与教学理论研究者呈现了一种比照意义下的课程与教学分析框架。

2. 教学改革中的实践理性主张

在课程与教学改革中,我们究竟该改课程与教学的哪些方面?如何让课程更好地走进课堂、引领课堂?如何让课程与课堂产生“共振”而带来教学效果最优化?如何科学地选择课程、检验课程并有效地发展课程?课程与课堂之间彼此联系又相互区分,在目的上还具有高度的统一性,但并不是所有类型的课程都会走进同一个或同一类课堂,也并不是所有的课堂都需要所有类型的课程,更不是所有的课堂都只需要某一类课程。当前我国基础教育领域在不断地深化教学改革,多类型多层次的“新课程”层出不穷,但若不理清实践过程中的课程与课堂的关系,胡乱、想当然或自以为然地将本不适于某种课堂的课程套用于该课堂之中,“牛笼不对马嘴”,恐怕产生的效果绝不止于“教育规模不经济”,而更可能是与宏大的教育鹄南辕北辙了。

新世纪我国基础教育领域课程与教学改革仍在深化调整之中,摆在我们面前的问题是,如何将课程的“蓝图”、计划、框架、方案运用到课堂之中,并通过课堂情境中的师生共同“演绎”来发挥其功能,打破“课改虽好,课堂依旧”、“穿新鞋走老路” [22 ]等怪现象,促进教学体系“整体性地重建” [23 ],这不仅是一个认识论的问题,更重要的是基于课堂教学实践合理行为基础上的实践理性问题。对于教育实践工作或教育理论研究而言,一种本然和应然的视角就是“从课程转移到课堂(教学),从课程决策者、课程设计者、教材编写者转向课程实施者即师生” [24 ]。很显然,这关乎课程与课堂的互动机理,关乎我国基础教育课程改革的未来走向。

3. 课程与课堂互动的“教学生命”立场

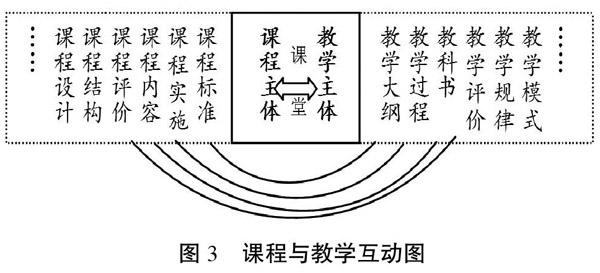

课程与课堂的关系若不理顺,就找不准双方互动的基点;随之而来的问题是:课程不适应课堂,课堂也拒斥课程。“十年课改,基本失败” [25 ]的震撼结论表明,问题的症结即在于没有真正地认识教师和学生及其功能和地位,并将课程与教学两大范畴体系生硬地割裂开来。我们将新的课程体系放在课堂这架“天平”左端的时候,或许没想到天平的右端早已承载着教学体系,何况一端的某些“砝码”还源自另一端(图3);我们在赋予师生以课程主体身份的时候,或许以为他们教学主体的身份就会自动“卸妆”;我们在遵循从左至右将课程推进课堂的逻辑的时候,或许没想到同样在课堂场域内存在着“广大师生对某些片面、偏激的所谓‘新课改理念的自发纠偏” [22 ]。然而,在这个过程中我们还在单向地自上而下地要求教师和学生怎么做、做什么而“选择性地”忽略了他们本来就是“天平”的支点,是课程与教学发展的原动力和最鲜活的生命力,忽略了他们本身即作为一定意义上的课程以及课程建构者和课程建设者的角色。倘如此,失去了对课堂主体的应然尊重与关照,也就失去了课程与课堂互动的关系支点,课程与课堂只能是“两张皮”?輥?輲?訛的存在。

课程与课堂能够互动的根基恰恰就在于课程与课堂两类体系中存在着共同的“教学生命主体”——教师和学生。一方面,教师和学生既作为“课程人”又作为“课堂中的人”将课程与课堂紧密地联结在一起,并发挥着实质的作用:只要师生的观念和行为没有改善,再好的课程也只是理想;另一方面,在课程与课堂交织的教学生活中,教师和学生既作为目的又作为手段在不断地实践着自身的“双主体”(课程主体和教学主体的同一)价值,完善着各自的生命意义。“一个宽松、平等、和谐的课堂,会让学生在心理上感到安全,受尊重,有信心,从而保证其内心的自由,让生命充分地敞开、表现和绽放。” [26 ]所以,是教学中的生命主体成就了课程与课堂的互动,让课程走进课堂,让“蓝图”落到实处;又让课堂孕育课程,让生命发展课程。

关注课程,聚焦课堂,让课程融于一种真正的课堂生活,让课堂选择真正适合“自己”的课程,如此,鲜活的主体生命才能绽放,教学相长才能顺理成章;与此相向,课程走进课堂同样要面对课堂对课程的审慎批判,因为课堂在筛查、抉择并践行课程的过程中,课堂会产生对课程的一种批判性互动。课堂生活的真正价值,也就存在于这种对课程的理性审视和对课堂生活的批判态度之中。由此,正确认识课程与课堂之相依相向关系,恰当理解并把握两者之良性互动机理,有助于消除当前我国教学改革中形上理论与实践操演的阻隔,有助于弥合先进理念与课堂教学的不适现状,从而更有效地导引下一步我国教学改革的应然走向。

注 释:

① 孔颖达注疏《诗经·小雅·巧言》中“奕奕寝庙,君子作之”句,谓“教护课程,必君子监之,乃得依法判”。将“课程”喻作“寝庙”,寓宏大事业。参见顾明远.教育大词典[K].上海:上海教育出版社,1990:257.

② 指以《基础教育课程改革纲要(试行)》(2001年)的颁布为标志的我国第八次基础教育课程改革。

③ 这些文献如1979年上海师范大学编写的《教育学》,1981年戴伯韬在《课程·教材·教法》上发表的《论研究学校课程的重要性》,1984年董远骞、张定璋及裴文敏合著的《教学论》,1988年瞿葆奎主编的《课程与教材》,1985年王策三著的《教学论稿》,1986年吴杰出版的《教学论——教学理论的历史发展》,1989年陈侠著的《课程论》,1991年李秉德主编的《教学论》,1993年李定仁主编的《教育思想发展史略》,1996年施良方著的《课程理论——课程的基础、原理与问题》,1996年靳玉乐著的《潜在课程论》等。参见刘旭东.课程的价值取向研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:12-17.此外,我国台湾的林本、香港的李子健以及大陆的李臣之、郝德永、张廷凯等人对课程概念亦有相关表述,此不一一列举。

④ 这六种定义为:课程即教学科目;课程即有计划的教学活动;课程即预期的学习结果;课程即学习经验;课程即社会文化的再生产;课程即社会改造。参见施良方.课程理论——课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996:3-7.

⑤ 这一定义有四个基本概念和四层含义。四个基本概念指的是“教育结果”、“预期”、“重新结构化”、“序列”。四层含义:第一层是课程来自于社会发展要求和个人发展要求及人类知识体系;第二层是课程生成于教育活动之前而实现于教育活动之中;第三层是课程渗透着教育主体的能动性;第四层是课程既表征了教育主体的行为,又表征了教育者和学习者相互作用的媒体。参见黄甫全.课程与教学论[M].北京:高等教育出版社,2003:99-100.

⑥ 这些趋势有:从强调学科内容到强调学习者的经验和体验;从强调目标、计划到强调过程本身的价值;从强调教材这一单一因素到强调教师、学生、教材、环境四因素的整合;从只强调显性课程到强调显性课程与隐形课程并重;从强调“实际课程”到强调“实际课程”与“空无课程”并重;从只强调学校课程到强调学校课程与校外课程的整合。参见张华.课程与教学论[M].上海:上海教育出版社,2000:71-72.

⑦ “从广义来说,课程是指学生在学校获得的全部经验。其中包括有目的、有计划的学科设置,教学活动,教学进程,课外活动以及学校环境和氛围的影响。”“从狭义上来说,课程是指各级各类学校为了实现培养目标而开设的学科及其目的、内容、范围、活动、进程等的综合,它主要体现在教学计划、教学大纲和教科书之中。”参见陈玉琨,沈玉顺,代蕊华,戚业国.课程改革与课程评价[M].北京:教育科学出版社,2001:4-5.

⑧ “课程是在一定学校的培养目标指引下,由具体的育人目标、学习内容及学习活动方式组成的,具有多层组织结构和育人计划性能、育人信息载体性能的,用以指导学校教育、教学活动的育人方案,是学校教育活动的一个组成部分。”参见廖哲勋,田慧生.课程新论[M].北京:教育科学出版社,2003:43.

⑨ 课程与教学活动、考试活动和学校教育管理活动共同构成学校教育活动的子系统。“课程是在学校指导下学生获得的全部经验,或者说,课程是学生从学校文化中的全部习得。我们又称之为总课程。”“课程或总课程由显性课程和隐性课程两部分组成。显性课程即由一定的教学计划安排、与一定的学科相联系并由教师教授或指导的学习内容,这就是传统的课程,我们又称之为具体课程的综合。”“隐性课程则是非传统课程,它并不见诸于教学计划,亦不一定与学科相联系,且非直接由教师所教授,而是学生通过学校文化的其他部分所习得的内容。”参见张楚廷.教学论纲[M].北京:高等教育出版社,1999:166.

⑩ 王道俊将广义课程定义为“所有科目的总和”,较之于钟启泉、陈玉昆、张传燧、皇甫全等的“广义课程”而言,实际上是比较“狭义”的。王谈到的只是“学科性”课程,即学科群。

?輥?輯?訛 根据前文论述,在谈及文化和课程内容的呈现方式时,阿普尔、钟启泉认为课程概念涵盖“潜移默化的标准与价值观”与“潜在课程”的观点。另外,佐藤学、陈玉琨、施良方、张华也分别持有一定的“经验说”:课程是“学习经验的履历”、“学生在学校获得的全部经验”、“课程即学习经验”、“课程作为经验或体验”。

?輥?輰?訛 《中国大百科全书·教育》认为:“课堂教学也称‘班级上课制。与‘个别教学相对。把年龄和知识程度相同或相近的学生,编成固定人数的班级集体;按各门学科教学大纲规定的内容,组织教材和选择适当的教学方法;并根据固定的时间表,向全班学生进行授课的教学组织形式。”参见吴庆麟.国际教育百科全书[K].贵阳:贵州教育出版社,1990:568.

?輥?輱?訛 《现代汉英词典》将“课堂”译为classroom或schoolroom。参见外研社.现代汉英词典[K].北京:外语教学与研究出版社,1988:508. 同样《牛津现代高级英汉双解词典》将classroom译为“教室”,不过其英文注释为room where a class is taught,此中class意为“(学生的)班;级;课”。参见外研社.牛津现代高级英汉双解词典[K].北京:商务印书馆/牛津大学出版社,1995:204. 笔者以为,按照“room where a class is taught”的英文注解,room既为可数又为不可数名词,那么注释可译为“某班(学生)接受教育的地方/空间”,这就表达了两种概念:教室与课堂(即作为一抽象名词指称)。文中“把课堂理解为教室(Classroom)是对课堂“物理场域”的静态理解,也是对课堂的一种简单日常口语指称。

?輥?輲?訛 崔允漷教授在谈“教学现在何处”时指出,“十年声势浩大的课程改革所表现出来的种种证据表明,新课程所倡导的先进理念得到了很大程度的认同,但先进的理念与残酷的现实之间的‘两张皮现象不是存在,而是十分严重。”参见崔允漷.基于课程标准:让教学“回家”[J].基础教育课程,2011(12):25-32.

参考文献:

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第5版)[K].北京:商务印书馆,2005:776,177,776,1327, 776.

[2]吕 达.独木桥?阳光道?——未来中小学课程面面观[M].北京:中信出版社,1991:3.

[3]黄甫全.关于教学、课程等几个术语含义的中外比较辨析[J].课程·教材·教法,1993(7):54-57.

[4]黄甫全.课程与教学论[M].北京:高等教育出版社,2003:101.

[5]刘旭东.课程的价值取向研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:18.

[6]王道俊,王汉澜.教育学[M].北京:人民教育出版社,1999:154.

[7]张 华.课程与教学论[M].上海:上海教育出版社,2000:71.

[8]钟启泉.课程概念与课程研究——与日本佐藤三郎教授的对话[J].全球教育展望,2002(12):3-6.

[9]张传燧.课程与教学论[M].北京:人民教育出版社,2008:4.

[10]Jim Garrison. Curriculum,Critical Common-Sensism,Scholasticism,and the Growth of Democratic Character[J].Studies in Philosophy and Education,2005(24):182-184.

[11]钟启泉.现代课程论[M].上海:上海教育出版社,2003:227.

[12]Michael W. Apple. Knowledge Reproduction,Contestation,and Curriculum:An Essay in Self-Criticism[J].Interchange,1981(12):33-36.

[13][美]拉尔夫·泰勒.课程与教学的基本原理[M].罗 康,等,译.北京:中国轻工业出版社,2014:1.

[14][日]佐藤学.课程与教师[M].钟启泉,译.北京:教育科学出版社,2003:60.

[15]袁金华.课堂教学论[M].南京:江苏教育出版社,1996:9-10.

[16]王 鉴.课堂研究引论[J].教育研究,2003(6):79-84.

[17]钟启泉,崔允漷,等.基础教育课程改革纲要(试行)解读[M].上海:华东师范大学出版社,2001:278.

[18]郭元祥.课程观的转向[J].课程·教材·教法,2001(6):11-16.

[19]张建琼.课堂教学行为优化研究[D].西安:西北师范大学,2005:3.

[20]姚志敏.课程改革背景下的教师课程执行力研究[D].上海:上海师范大学,2011:摘要.

[21]杨启亮.追求合适:课程与教学变革中的“同”与“异”[J].当代教育科学,2006(21):3-6.

[22]郭 华.新课改与“穿新鞋走老路”[J].课程·教材·教法,2010(1):3-11.

[23]丁念金.重建教学体系:一种必然[J].湖南师范大学教育科学学报,2015(1):51-57.

[24]张传燧.课堂比课程更重要[J].湖南师范大学教育科学学报,2013(2):封二.

[25]查有梁.十年新课程改革的统计诠释[J].教育科学研究,2012(11):5-15.

[26]冯君莲,魏 珊.论教学民主及其实现[J].湖南师范大学社会科学学报,2014(1):128-134.