从张位《问奇集》看明代官话的基础方言

孙宜志

(杭州师范大学 人文学院, 浙江 杭州 311121)

从张位《问奇集》看明代官话的基础方言

孙宜志

(杭州师范大学 人文学院, 浙江 杭州 311121)

摘要:明代张位《问奇集》中的“乡音”是指明代各地人说官话——汉语共同语时出现的语音偏误。研究这些语音偏误能够得知明代官话的一些信息。明代官话语音的标准音以江淮官话语音为基础,至于有入声、泥来不混等则是明代汉语共同语语音的特征。

关键词:《问奇集》;明代官话;基础方言

中图分类号:H172

文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2015)06-0092-07

DOI:10.3969/j.issn.1674-2338.2015.06.012

Abstract:Dialects in Zhang Wei’s Wenqiji are the pronunciation bias resulted from people of different regions when speaking their Mandarin, namely Chinese common language. An explorative study on the pronunciation bias can help us get the valuable information about the common language in Ming Dynasty. It is suggested in this paper that the standard pronunciation of the mandarin in Ming Dynasty is based on the pronunciation of Jianghuai mandarin, and the phenomena of entering tones and “ni lai bu hun” are pronunciation features of Chinese common language in Ming Dynasty.

收稿日期:2015-08-08

基金项目:国家社会科学基金规划课题“东汉隋本缘部汉译佛经定中结构研究”(09BYY049)、浙江省社会科学联合会重点研究课题“东汉-隋佛经定中结构研究”(08Z32)的研究成果。

作者简介:许剑宇(1969—),男,安徽宿松人,文学博士,杭州师范大学人文学院副教授,主要从事汉语言文字学研究。

汉语方言历来差异巨大,两千多年来历朝历代都有共同语,这两点是无可争议的。明代汉语共同语称为官话,明代官话的情况目前还存在着很大争议。争议主要在两个方面:一是明代官话以哪个地方方言音为标准音;二是明代官话语音有什么特点。笔者在阅读相关材料过程中发现,明代张位的《问奇集》对解决明代官话的相关问题有很重要的参考价值。

一、《问奇集》中的注音材料及材料的性质

张位(1538—1605),字明成,号洪阳,江西南昌新建县人。明代大臣、学者、诗人。1568年进士,改庶吉士,授翰林院编修,编修《世宗实录》。进礼部尚书,后改任文渊阁大学士。与《交泰韵》的作者河南宁陵的吕坤(1536-1618)为同时人,二人同朝辅政。

《问奇集》是张位撰写的一部语言文字著作,分19门,其中第19门“各地乡音”为我们提供了当时的一些语言信息。研究这些语言信息,有助于我们了解明代的语言生活和语言情况。现照录如下(为了后面讨论的方便,在每个地域前加上汉字的序号,在每条乡音前加上阿拉伯数字的序号):

大约江以北入声多作平声,常有音无字,不能具载;江南多患齿音不清,然此亦官话中乡音耳。若其各处土语,更未易通也。

(一)燕赵

(1)北为卑(2)绿为虑(3)六为溜(4)色为筛(5)饭为放(6)粥为周(7)霍为火(8)银为音(9)谷为孤

(二)秦晋

(10)红为魂(11)国为归(12)数为树(13)百为撇(14)东为敦(15)中为肫

(三)梁宋

(16)都为兜(17)席为西(18)墨为昧(19)识为时(20)于为俞(21)肱为公

(四)齐鲁

(22)北为彼(23)国为诡(24)或为回(25)狄为低(26)麦为卖(27)不为补

(五)西蜀

(28)怒为路(29)弩为鲁(30)主为诅(31)術为树(32)出为处(33)入为茹

(六)吴越

(34)打为党(35)解为嫁(36)上为让(37)辰为人(38)妇为务(39)黄为王(40)范为万(41)县为厌(42)猪为知

(七)二楚

(43)之为知(44)解为改(45)永为允(46)汝为尔(47)介为盖(48)山为三(49)士为四(50)产为伞(51)岁为细(52)祖为走(53)睹为斗(54)信为心

(八)闽粤

(55)府为虎(56)州为啾(57)方为荒(58)胜为性(59)常为墙(60)成为情(61)法为滑(62)知为兹(63)是为细(64)川为筌(65)书为须(66)扇为线

丁邦新研究《问奇集》后认为:燕赵“约指河北及山西西部”,秦晋“约指陕西及山西东部”,梁宋“约指河南”,齐鲁“约指山东”,西蜀“约指四川”,吴越“约指江苏南部及浙江”,二楚“约指湖南、湖北两省”,闽粤“约指福建、广东两省”。[1]笔者基本同意这一看法,但是认为:燕赵“约指河北及山西东部”,秦晋“约指陕西及山西西部”。

《问奇集》的各地“乡音”是什么性质的语音现象?

丁邦新认为:“张位在《问奇集》里所记的资料,所反映的是16世纪明代的各地方音。”[1](P.102)这一观点值得商榷。在《问奇集》出现了三个名词:“官话”、“乡音”、“土语”。这三个词语的意思显然是不同的。“各地土语”“更未易通”,这说明“土语”才是“16世纪明代的各地方音”,而张位在“各地乡音”中并未记录;“乡音”是“官话中的乡音”,可见“乡音”是存在于“官话”中的,是在说“官话”时流露出来的,应该相当于当代中国人说民族共同语——普通话时受自己母语方言的干扰而出现的语音偏误。例如“燕赵:北为卑”。张位的意思是说,官话里“北”与“卑”是不同音的,但是燕赵人在说官话时“北”与“卑”同音了,这是燕赵人说共同语时流露的乡音。又如“吴越:打为党”,张位的意思是说,官话里“打”与“党”不同音,但是由于吴越“打”“党”同音,所以吴越人在说官话时将“打”说成了“党”。

丁邦新认为《问奇集》中的同音字对,可能有两种情况,一是用当地的同音字注音,二是用张位自己的话给各地方言注音。他说:“无论是同音字或注音法,也无论是燕赵或闽粤,每一条资料都足以反映张氏自己的方言。换句话说,各地66条资料等于是张氏方言里66对对比的例子。”[1](P.102)笔者认为不可能。因为张氏用自己方言给各地乡音注音,起不到注音的作用。张位给各地乡音注音,是要让天下人明白各地乡音是怎么样的。只有用大家都能懂的当时的民族共同语来给各地乡音注音,才能达到注音的目的。

说话人受自己母语方言干扰,在学习和使用目标语时出现一些语音偏误现象,在现代很常见,在古代也应该是这样。它们存在如下关系:

“土语”音“官话”音“乡音”

A=BA≠BA=B

也就是说,“土语”音一致的,在乡音里也会一致,在官话音里不一致。

“乡音”是受方言特点影响而形成的,在“乡音”里同音的字,在“土语”中一般也会同音。所以丁先生据此推测“明代各地方音”的音类分合特点是可行的。但是笔者认为不能据此推测“作者的方音”,《问奇集》中的各地乡音与作者张位的新建话也许根本就没有关系,但是可以据此推测明代官话——明代汉语共同语的特点。

二、从张位《问奇集》看明代官话的基础方言

《问奇集》的记录给我们提供了若干有价值的语音信息。

(一)张位《问奇集》反映了当时的语言生活情况

1.从张位《问奇集》短短的几段文字可见,明代方言土语差异很大,“各处土语,更未易通”。张位的这种描述,在现代中国仍然如此,汉语南部方言通话极其困难,甚至相邻的村镇都无法通话。

2.明代存在各地人都说、会说的共同语,这个共同语称为“官话”,明代官话有标准音。各地人在说官话时,会出现不标准的现象,这些不标准的现象,张位称为“乡音”。他列举的66条“乡音”虽然难通,但是比各地“土语”易通。这说明官话有标准音。

3.张位《问奇集》显示当时的官话只有一种,并没有两种。张位指出,北方人——燕赵、秦晋、梁宋、齐鲁在说官话时候都出现乡音。四川人——西蜀也会出现乡音。这说明当时的官话只有一种。张位所指的“官话”是指当时的民族共同语,不是“官话方言”。

4.明代官话——民族共同语的标准音有可能以江淮官话音为基础。李荣先生曾经根据陆法言《切韵序》批评“吴楚则时伤清浅,燕赵则多涉重浊,秦陇则去声为入,梁益则平声似去”,得出《切韵序》“列举各地方言的缺点,没有提到中原,可见刘臻等认为中原即洛阳及其附近的语音是正音”的结论。[2](P.30)《问奇集》对各地乡音的批评与《切韵序》的枚举排除法相似。张位提到了各地人说官话有“乡音”,但是没有提到江淮流域,这说明明代江淮方言有可能是明代官话的基础方言。需要一提的是,张位将“燕赵”放在各地的“乡音”里,而且居首。这说明,在明代万历时期首都所在的“燕赵”并不是标准音的所在地。

对明代的汉语共同语的一些问题,学术界意见还未统一。

首先是明代官话——共同语有没有比较明确的标准?

蒋绍愚认为:当时的官话(共同语)分南北两支,以北京音为标准的是官话,以南京音为标准的也是官话。——所以,同样是在明代,同样是外国人学习汉语,《老朴谚解》用的是北京话音系,《西儒耳目资》用的是南京音系。他们都没有错,不管学会了哪一种音系,都等于学会了“官话”,可以走遍全中国,和各方人士交谈。[3](P.109)

杨耐思认为:“现代汉语以前,汉民族共同语的标准音不是以一个地点方言为基础的。”[4](P.7)

耿振生认为:近代官话的基础方言就是整个北方话,并没有统一的标准,全国各地的官话都是不统一的。[5]“可以说,官话基础方言是‘片’而不是‘点’。”[6](P.122)张玉来也认为:“汉语在历史上的确存在共同语,这个共同语是以中原汉民族的方言为基础逐渐发展起来的,可以称为中原汉语。现代官话方言及不同的各种非官话方言都是中原汉语不同时期的继承者。官话方言内部存在高度一致的语音结构,不存在交际困难,这就是共同语的基础。这个基础不是一个点,而是一大片。历史上,汉民族共同语的规范不是一种现代语言学意义上的规范,它没有明确的基础方言点,其内部存在较大的弹性。”[7]张鸿魁也认为:明代官话没有明确的标准。[8]

《问奇集》证明以上观点不符合事实。笔者认为,官话与官话方言是不同的。官话是民族共同语;官话方言是民族共同语的基础方言。以上几位学者的观点将官话方言等同于官话。《问奇集》显示,明代官话方言有多种,但是官话只有一种。

其次,如果有比较明确的标准,这个标准是以明代哪个地点的方言语音为基础?

李新魁认为,元代的共同语的语音是洛阳音。他后来进一步论证,从东周开始,直到明清,洛阳一带的语音,即“中原之音”、“河洛之音”一直是汉语共同语的标准音,而北京音迟至清中叶以后才逐渐上升为“正音”。[9]麦耘、朱晓农认为:“南京方言不是明代官话的基础”,“南京官话在当时确有较高声望,但仅限于南方某些地域;且南京官话是中原书音在南方的地域变体,而不同于南京方言”,“当时具有全国声望的是河洛话”。[9]

王力认为,北京作为首都,其政治影响决定了北京语音自元代至今六百年来一直是汉语的“正音”。[10](PP.37-38)

《问奇集》对当时汉语及其诸方言的叙述表明,以上观点也不符合事实。

鲁国尧认为,三世纪黄河流域的汉语通语发展为黄河流域的北朝通语,北朝通语衍变发展为现代北方官话方言;三世纪黄河流域的汉语通语由于四、五世纪的“八王之乱”、“五胡乱华”的难民南迁在淮南至长江的南岸形成南朝通语,南朝通语衍变发展为现代江淮方言。*参见鲁国尧《论历史文献考证法与历史比较法的结合——兼议汉语研究中的犬马鬼魅法则》,《古汉语研究》2003年第1期;鲁国尧《研究明末清初官话基础方言的廿二年历程——“从字缝里看”到“从字面上看”》,载耿振生《近代官话语音研究》,语文出版社,2007年。明代南京话语音(江淮官话的代表点——笔者注)可能是明代汉语共同语的标准音。[11]这一观点得到曾晓渝、张卫东、李葆嘉等的支持。*曾晓渝《试论〈西儒耳目资〉的语音基础及明代官话的标准音》,《西南师范大学学报》,1991年第1期;张卫东《论〈西儒耳目资〉的记音性质》,《王力先生九十诞辰纪念文集》,山东教育出版社,1991年;李葆嘉《中国语言文化史》,江苏教育出版社,2003年。

虽然张位并未在《问奇集》中指明南京话语音是明代汉语共同语的标准音,但是南京话明代属于江淮官话,“南京音”说更接近历史事实。

除了《问奇集》,其他明代文献也证明明代官话有标准,明代官话的标准音以江淮官话音为基础。张玉来指出,《朝鲜实录·成宗实录》十四年(1483)所载,朝廷的使者与朝鲜官员在对话中提及了“官话”。原文是:“上语副使曰:‘我国至诚事大,但语音不同,必学得字音正,然后语音亦正。’”[7]朱元璋给《洪武正韵》的编纂的指示也提到“一以中原雅音为定”。这说明,明代官话在明代人心目中还是有标准的。不过朱元璋所说的中原的概念不是指河南。陈辉考证《明史》《明太祖集》《明实录》《朝鲜王朝宝录》等文献,并结合朱元璋的诗歌押韵,指出朱元璋所说的“中原”是指凤阳、南京等江淮地区,朱元璋“所谓的‘中原雅音’,要不是凤阳音,就是南京音,或者是近似两者的江淮方言”。[12]

(二)张位《问奇集》在一定程度上反映了当时官话的特点

分析张位《问奇集》所举的66个同音字对,我们可以明确明代官话的一些特点,并进而推断明代官话的基础方言,同时能对一些相关问题的说明起到佐证的作用。以下只分析我们重点关注的几个语音特点。

1.有入声

张位反复强调,无入声是乡音。这说明当时汉语共同语有入声。张位认为,入声与阴平合流[(1)(4)(6)(9)(11)(17)(25)]、与阳平合流[(19)(24)(33)]、与上声合流[(7)(22)(23)(27)]、与去声合流[(2)(3)(18)(26)(31)(32)]都是乡音,共20对,占燕赵、秦晋、梁宋、齐鲁、西蜀五地区33对的60%多,可见张位多么重视入声的有无!另外,吴越、二楚、闽粤至今有入声,明代也应是有入声的,张位在谈到三处乡音时就未提入声的问题,这说明明代官话有入声。

值得重视的是,同时期的吕坤《交泰韵》有入声,宁忌浮[13](PP.205-225)、麦耘[9]指出,《交泰韵》的入声是“伪入声”。麦耘进一步认为,《西儒耳目资》的入声也是“伪入声”。编写《交泰韵》的吕坤口语无入声,还要编出入声,这既可能是受传统韵书的影响,也更可能是为了表现当时共同语的入声。对《西儒耳目资》的入声,笔者认为是真入声。一是《西儒耳目资》虽然有部分入声归去声,但是并没有去声归到入声里,《西儒耳目资》入声与去声并不是可以合并的两个调类;另外,也没有证据显示《西儒耳目资》所依据的明代方言消失了入声。

是否有入声乃是明代江淮官话与中原官话、北京官话的重大区别。《问奇集》显示,明代官话有入声,这说明明代官话的基础不是中原官话(即梁宋地区的乡音)和北京官话(即燕赵地区的乡音)。

2.深臻摄、宕摄日母与禅母不合流

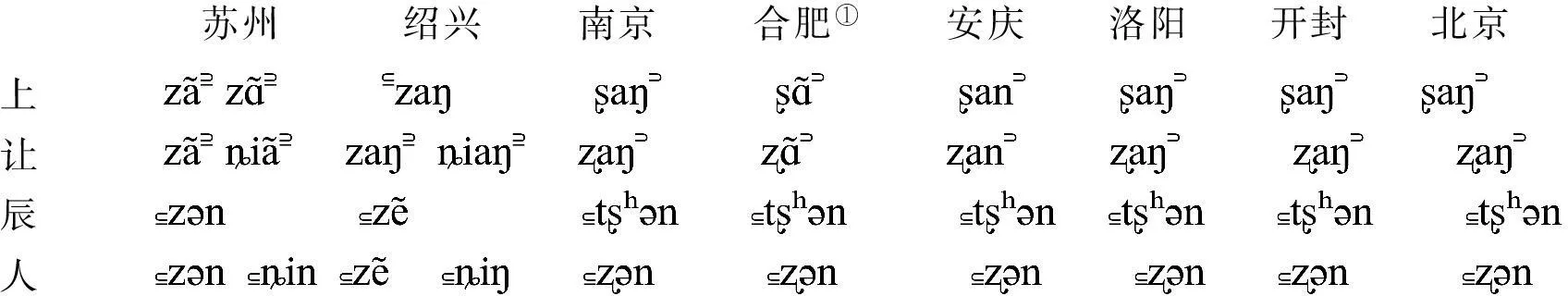

(36)(37)条显示,当时官话深摄和臻摄日母与禅母、宕摄日母与禅母不合流。“吴越”日母字的文读与禅母合流。这种现象是官话中的方音,可知官话日母与禅母不合流。例如:

苏州 绍兴 南京 合肥① 安庆 洛阳 开封 北京 上让辰人

今天苏州话、绍兴话深臻摄、宕摄日母与禅母仍然合流与官话方言点都不合流。

3.泥来不混

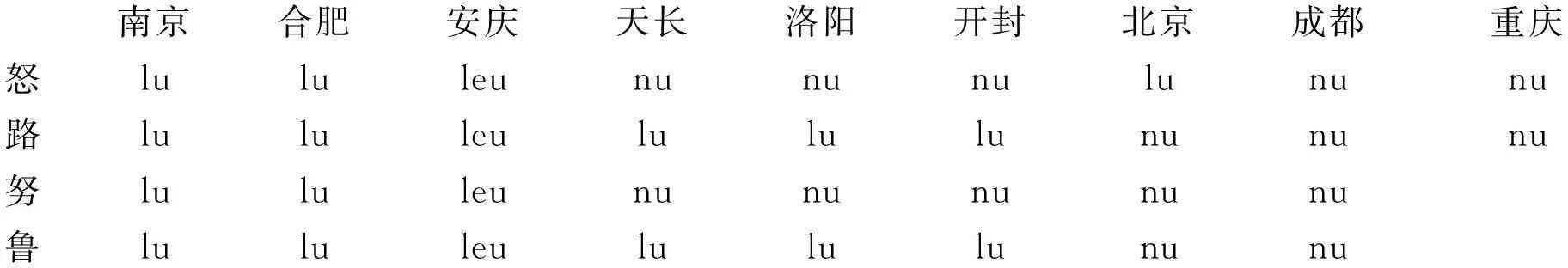

(28)(29)条显示,明代官话“泥”“来”音不混。在明清江淮官话方言区音韵学著作《切韵声原》《等韵学》《五声反切正韵》中,“泥”“来”都不相混。今天的江淮官话中,安徽天长、江苏一些江淮官话点“泥”“来”也不混。可见,明代官话“泥”“来”也应该不混。例如:

南京合肥安庆天长洛阳开封北京成都重庆怒lululeunununulununu路lululeulululunununu努lululeunununununu鲁lululeulululununu

①合肥语料取自《合肥话音档》。

4.宕江摄与咸山摄开口二等不合流

燕赵:饭为放。即燕赵“饭”与“放”同音,说官话时也将“饭”与“放”说成了同音。也就是说,官话“饭”与“放”不同音。饭,山摄合口三等奉母去声;放,宕摄合口三等非母去声。官话“饭”与“放”不同音,这种不同音既可以在声母方面,也可以在韵母方面。据《中原音韵》《书文音义便考私编》《西儒耳目资》等,全浊已经清化,浊去和浊去都读去声,所以这里的区别当是韵母的区别,说明当时官话宕江摄与咸山摄开口二等不合流。江淮官话一些地点(例如南京)宕摄与咸山摄一二等合流是比较晚的现象,明清时期江淮官话韵书都显示宕江摄与咸山摄开口二等不合流。不过,笔者怀疑张位所说的“燕赵:饭为放”的真实性。笔者查阅《普通话基础方言基本词汇集》发现,该书提供的今北京、天津、河北十一个方言点,“饭”与“放”并不同音。但是这不影响明代官话标准音“饭”不同于“放”。

南京 合肥 安庆 保定① 邯郸② 洛阳 开封饭放

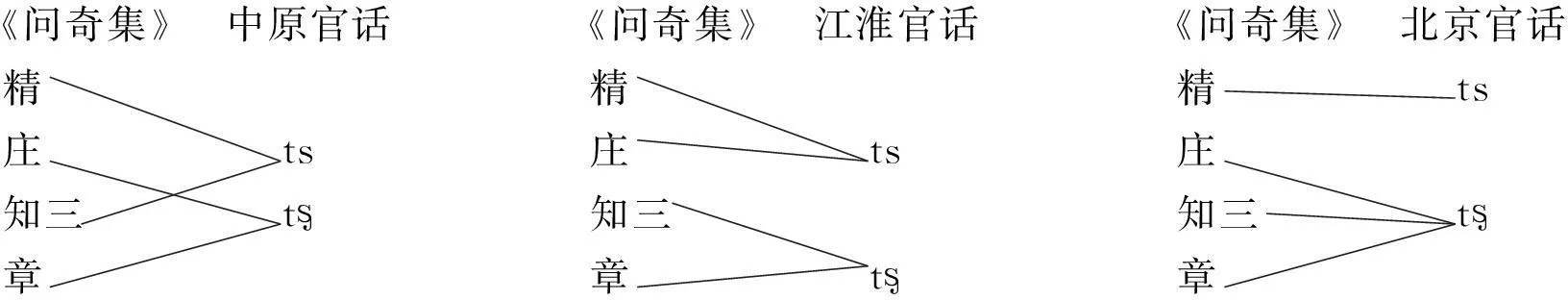

5.知组、庄组、章组的分合情况

知组、庄组和章组的分合,一直是考察汉语方言语音特点和历史音韵文献特点的重要方面。《问奇集》提供了明代官话这方面的材料。

首先,止摄开口三等知组不与章组合流,庄组不与精组合流,庄组与章组不合流。

张位认为“(43)之为知(49)士为四(62)知为兹”都是乡音,说明官话“之”不为“知”、“士”不为“四”、“知”不为“兹”。

“之”不为“知”。之,止摄开口三等章母字;知,止摄开口三等知母字,这说明官话止摄开口三等知组不与章组合流。

“士”不为“四”。士,止摄开口三等庄组崇母字;四,止摄开口三等精组心母字,说明官话止摄开口三等庄组不与精组合流。

“知”不为“兹”。兹,止摄开口三等精组精母字,说明官话止摄开口三等知组不与精组合流。

因为无庄组与知组的对比例字,止摄开口三等庄组字有可能与知组同,也有可能有区别。

止摄开口三等知、庄、章、精组四组声母的分合,在今天官话方言中有不同的表现。以下举与明代官话有可能相关的几个官话点的读音情况:

芝章知知资精士崇四心洛阳③tsïtsïtsïsïsï开封④tʅtʅtsɿʅsɿ郑州⑤tʅtʅtɿʅsɿ北京tʅtʅtɿʅsɿ合肥tʅtʅtɿsɿsɿ南京⑥tʅtʅtɿsɿsɿ

洛阳的中原官话止摄开口三等章组、庄组与精组合流,与知组三等分立;开封、郑州的中原官话知组三等、章组三等、庄组三等合流,与精组分立。

合肥、南京的江淮官话止摄开口三等知组三等与章组三等合流,庄组三等与精组合流。

北京官话止摄开口三等知组、章组、庄组合流,与精组三等分立。

从历史比较法的角度来看,《问奇集》止摄三等知组、章组、庄组、精组的分合情况与中原官话、江淮官话、北京官话都能建立历史关系。也即:

《问奇集》 中原官话精庄 ts知三 t章《问奇集》 江淮官话精庄 ts知三章 t《问奇集》 北京官话精 ts庄知三 t章

其次,遇摄合口三等庄组与章组不合流。

(12)“数”不为“树”。“数”,遇摄合口三等去声生母,“树”,遇摄合口三等去声禅母。也就是说,在明代官话里“数”与“树”不同。这一特点,与现代江淮官话相同。至于今天汉语方言庄

①保定、邯郸语料取自《普通话基础方言基本词汇集》。

②保定、邯郸语料取自《普通话基础方言基本词汇集》。

③郑州材料来自《郑州方言志》。

④洛阳话语料来自《洛阳方言研究》。

⑤开封语料来自《开封方言记略》。

⑥南京话语料来自《南京话音档案》。

组逢遇摄与知三章组读音的同异情况,请见以

下例字:

南京 合肥 安庆 西安① 太原② 洛阳 开封 数 树

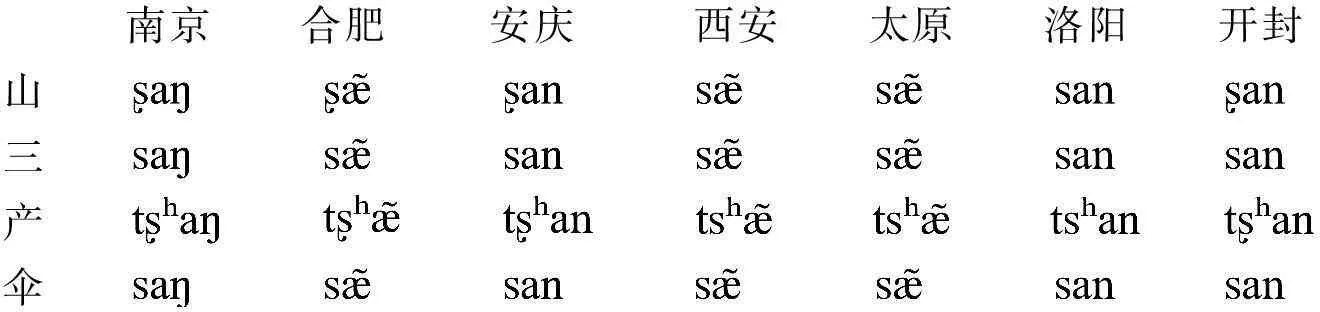

第三,咸山摄开口三等庄组不与开口一等精组合流。二楚(48)山为三,(50)产为伞。“山”、“产”,山摄开口二等生母;“三”,咸摄开口一等心母;“伞”,山摄开口一等心母。这两条说明,明代官话语音山摄庄组与精组不同。这个特征与《西儒耳目资》一致,与现代南京型江淮官话也一致。

南京 合肥 安庆 西安 太原 洛阳 开封山三产伞

这一特征与同时期的《交泰韵》不一致。《交泰韵》“知二与庄合,知三与章合,止摄开口三等韵中庄与章合”。[14]

第四,章组与精组不混。

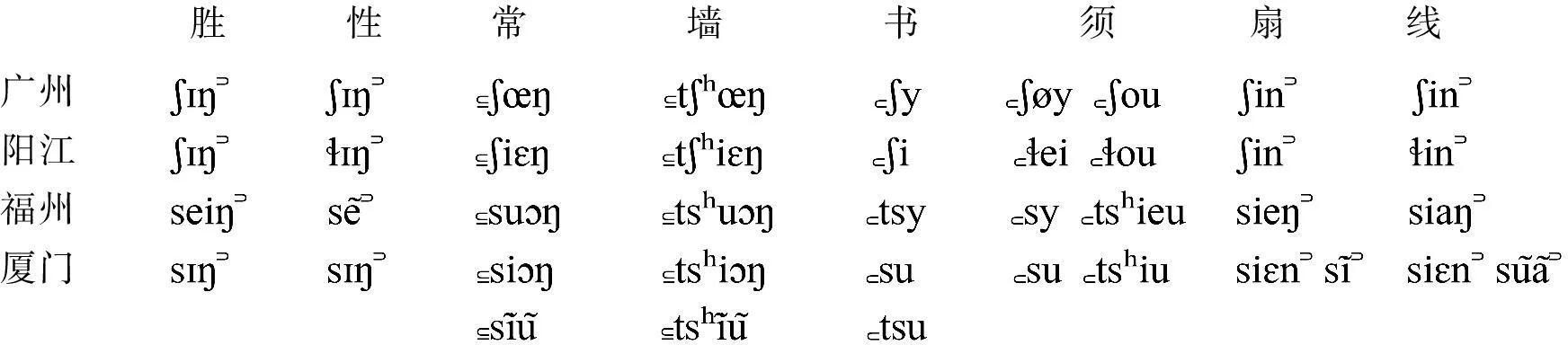

(56)(58)(59)(60)(63)(64)(65)(66)是说,明代闽粤一带人说官话出现的乡音里将章组与精组混同,那么官话的章组与精组是不混的。明代闽粤一带章组与精组相混,至今如此。举例如下:③

胜 性 常 墙 书 须 扇 线 广州阳江福州厦门

6.匣母合口字与喻母字的声母不同

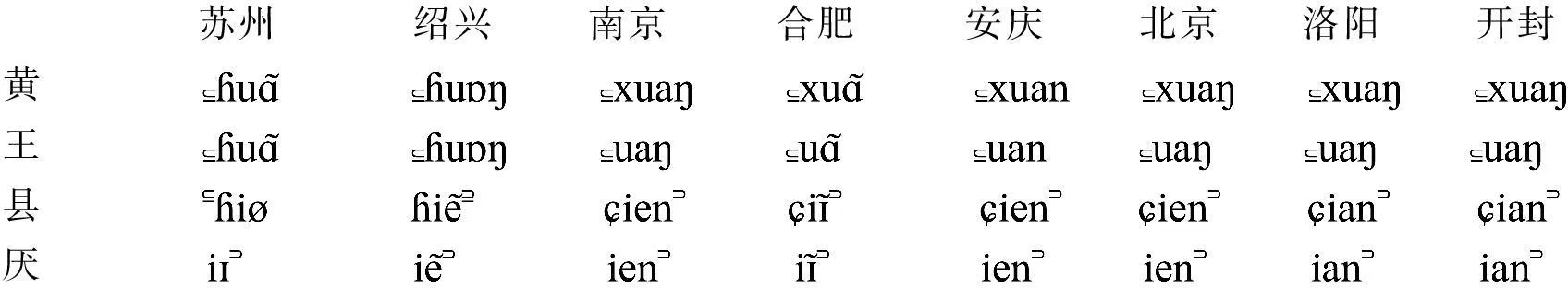

(39)(41)显示吴越匣母合口字与喻母字的声母相同、匣母细音字与影母字的声母

相同。那么明代官话匣母合口字与喻母字的声母不同、匣母细音字与影母字的声母不同。

苏州 绍兴 南京 合肥 安庆 北京 洛阳 开封黄王县厌

从以上例字可见,今天苏州、绍兴“黄”“王”声母相同,可是“县”“厌”声母并不相同。这应该是由于明代吴越的声母与官话中的零声母有对应关系,阳上和阳去与官话中的去声对应,从而明代吴越人在说官话时将“县”说成了“厌”。

三、小结

《问奇集》虽然没有指明明代官话的基础方言——江淮官话语音的代表点,但是笔者仍然认为,在一个方言片内,会有方言差异存在,有一种权威性的方言点,其余方言点的语音会向这个标准靠拢,权威性的方言点就是代表点。今天的汉语方言如此,明代的汉语方言也当如此。南京在明代有重要地位,是当时世界人口最多的城市,是明代前期的首都,当时的江淮官话语音极有可能以南京音为标准音。

明代汉语官话基础方言以及明代官话的特点问题,是研究汉语史的重要问题。鲁国尧指出:“研究汉语史的最佳方法或者最佳方法之一是将历史文献考证法与历史比较法结合、融汇。”[15]综观近二十多年的明代汉语研究,从事研究的诸家大致

①西安语料来自《汉语方音字汇》。

②太原语料来自《汉语方音字汇》。

③广州、阳江、福州、厦门语料据《汉语方言音档》。

遵循这种方法。然而,它也存在一些缺陷。

一是先入为主。表现为对历史文献或现代方言考察不够,根据自己的先见,从历史文献或现代方言找依据,罔顾反面材料。

二是考虑不周。对一些历史材料,各人有不同的解释。应该全面考虑各种解释的合理性。目前的一些研究对此考虑不周。

参考文献:

[1]丁邦新.中国语言学论文集[M].北京:中华书局,2008.

[2]李荣.音韵存稿[M].北京:商务印书馆,1982.

[3]蒋绍愚.近代汉语研究概要[M].北京:北京大学出版社,2005.

[4]杨耐思.汉民族共同语标准音问题试探[C]//龙庄伟,曹广顺,张玉来.汉语的历史探讨——庆祝杨耐思先生八十寿诞学术论文集.北京:中华书局,2011.

[5]耿振生.再谈近代汉语的“标准音”[J].古汉语研究,2007,(1).

[6]耿振生.明清等韵学通论[M].北京:语文出版社,1992.

[7]张玉来.《中原音韵》所依据的音系基础问题[J].语言研究,2012,(3).

[8]张鸿魁.语音规范化的历史经验和“官话”音研究[C]//耿振生.近代官话语音研究.北京:语文出版社,2007.

[9]麦耘,朱晓农.南京方言不是明代官话的基础[J].语言科学,2012,(4).

[10]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[11]鲁国尧.明代官话及其基础方言问题[J].南京大学学报,1985,(4).

[12]陈辉.朱元璋的“中原”观及其对汉语的影响[J].浙江大学学报,2012,(5).

[13]宁忌浮.汉语韵书史·明代卷[M].上海:上海人民出版社,2009.

[14]叶宝奎.试论吕坤《交泰韵》的性质[C]//中国音韵学研究会.音韵论丛.济南:齐鲁书社,2004.

[15]鲁国尧.论历史文献考证法与历史比较法的结合——兼议汉语研究中的犬马鬼魅法则[J].古汉语研究,2003,(1).

On the Basic Dialect of the Mandarin of Ming Dynasty in Zhang Wei’sWenqiji

SUN Yi-zhi

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Key words:Wenqiji; mandarin of Ming Dynasty; basic dialect

(责任编辑:山宁)