“弹性城市”视角下的大都市旧城区更新治理策略

周蜀秦

“弹性城市”视角下的大都市旧城区更新治理策略

周蜀秦

摘要当前中国大都市的旧城区在旧城更新的过程中,越来越多的面临着社会阶层、产业结构与景观空间的多重“二元化”困境,并随着其全球化与后工业化程度的深化而越发凸显,对大都市旧城区的更新治理提出了重要挑战。本文引入弹性城市的视角,试图从无边界经济催生中小企业网络、激发本地化创新行为、城市景观空间绿色化整饬、社会网络与社会资本重建以及文化多样性的创意营造等方面提出弥合“二元化”格局的治理策略。

关键词大都市;旧城区;二元化;弹性城市

一、大都市旧城区“二元化”景观:全球与地方的双重动力

在当前中国的城市体系中,以北上广深以及南京、杭州等其他副省级城市为代表的中国一线及准一线大都市,在其旧城更新的过程中,均在不同程度或不同维度上面临着“二元化”甚至“两极化”的困境。无论是上海的“棚户区”改造,还是深圳的“城中村”转型,都是牵扯到社会阶层、产业结构、空间类型、文化样态等多维变量的系统性更新治理。这种旧城区“二元化”格局和困境,之所以会在这些大都市呈现的非常鲜明,从历史的纵深视角来看,主要来源于三个方面的动力推送。

第一,工业化与服务业化是中国大城市都市化进程的双重动力。与中小城市以工业化作为城市化主要动力不同,中国大城市的都市化进程同时叠加工业化与后工业化的产业推动力。工业化驱动都市化进程的必然结果,是不占有生产资料的城市新中产阶层的兴起。然而这种产业的集聚和新中产阶层的兴起,往往呈现在大都市的新产业空间(如开发区、科技园区)以及在此基础上成长的新城区。“退二进三”、“总部经济”、“商圈经济”、“楼宇经济”、“创意园区”等后工业化路径成为旧城区都市更新的主要选择。但是进入后工业社会后,特别是以服务经济为主导力量的大都市中心城区及旧城区的产业转型与升级,不仅使得都市产业工人的数量开始急剧下滑,白领阶层内部的分化和差别日渐扩大,并且随着城市国际化和全球化进程的加快,这种分化的趋势还被大大加速。

第二,中国大都市地价房价的单线性快速攀升。从上世纪90年代中后期开始,随着中国经济的“增长轴心”从乡村转移到城市,房改与住宅市场化的启动,由于旧城区集聚了大量的公教卫生等稀缺性公共服务资源与部门空间,中国大都市旧城区的地价房价始终成为最领涨的板块,加之传统单位空间(高校、政府、部队、央企、科研院所等)的碎片化分割,无法实现整体规划与开发,“楼王”与“城中村”新旧空间的二元化并存几乎成为常态。与此同时,快速增长的房价和租金,对社区服务、社区文化以及社区商业逐步形成价格高压,过高的成本成为阻碍基于社区层面的创新行为的最重要因素,直接导致社区商业及社区文化的碎片逐利化与低质流量化,从而带来大都市旧城区社区生活品质与服务环境的整体恶化。

第三,中国大都市的国际化、全球化进程的加速。近十年来,在全球生产网络与全球城市网络的变动中,中国的一线及准一线大都市是最积极的力量,纷纷在往全球城市或者是全球节点城市迈进。然而,在诸如纽约和伦敦这样的全球城市,其特殊功能是全球金融市场和跨国公司活动的“控制点”,因此它们即拥有一批高收入、国际化的员工从事复杂经济活动,也有庞大的支撑性劳动力从事中、低端的服务,结果便引起这些城市内部严重的社会上和空间上的两级分化。也就是说,全球化提高了城市的第三产业,尤其是生产者服务业的比例,而降低了第二产业的比例。生产者服务业的增加意味着高级经理阶层人口的增加以及其收入的增加,与此同时,国内外低技术移民潮流涌入大城市的中心区,人口的两极分化越来越严重,他们在经济地位、社会地位和空间分布方面的鸿沟越来越大。

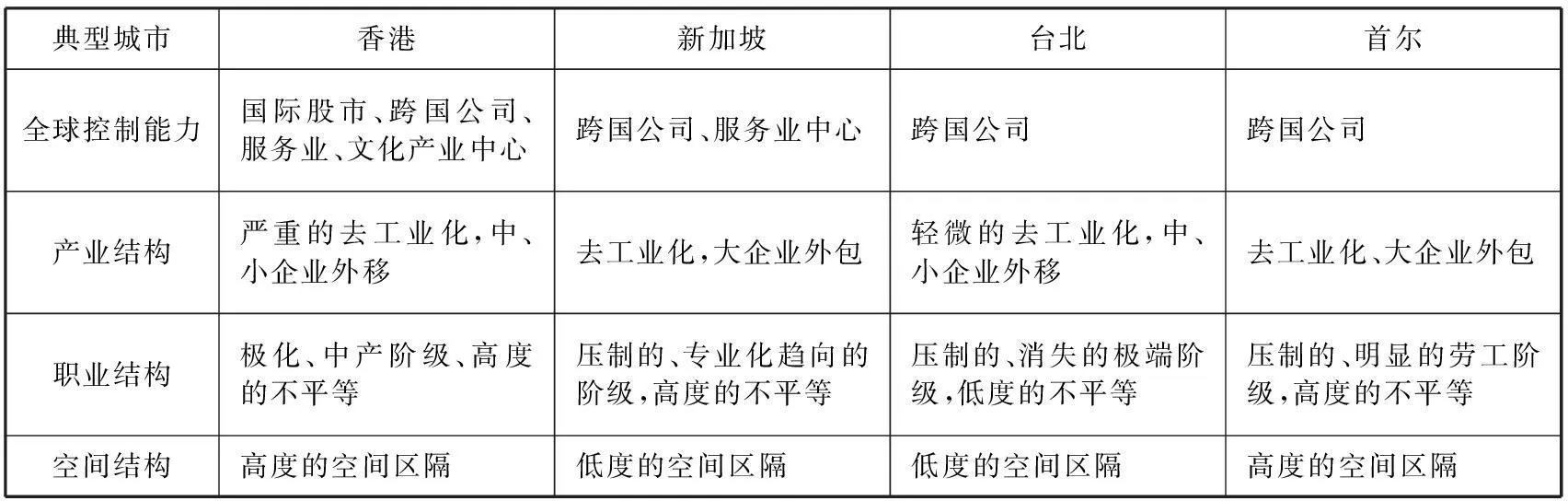

此外,萨森还发现国际投资引起的社会经济变迁、财务和生产者服务业部门的扩大与制造业部门的没落,在进一步加剧社会结构的极化,职业结构的变化对于人口的社会经济构成产生了巨大冲击。社会极化反映在劳工的收入与职业分配上,由于与专业和管理有关的先进服务及生产者服务业增加和工业部门的减少,伴随着低工资工作的增加,如低技术的服务业、兼职工作与非正式部门,这两种因素导致高收入与低收入群体同时激增。全球城市职业结构的变迁呈现出往极端化方向发展的趋势:高科技的专业技术人员和高流动性、临时性、低成本雇佣的数量均处于上升态势。在亚太的全球城市网络中,戴伯芬分析了中国台北在全球化过程中一个不可忽视的议题——以全球化人口流动及都市劳动市场为例谈社会极化与薪资不均。戴伯芬发现,由于全球精英外移(如台商),而都会底层或分散至外缘地区,或被蓝领移民取代,台北全球化的阶级极化现象虽不如典型的全球城市严重,跨国经理人与外籍劳工的薪资的差异却日益扩大。她认为,台北的全球化导致了两个城市阶级的兴起:一是“全球精英群体”的形成,包括海归群体、临时的外来专家群体,他们构建了一个金融流、商业流、技术流和文化流的全球网络;二是一个全新的移民下层阶级,由外来的合同工、外来新娘以及非法劳工等构成。

表1 亚太新兴工业体全球城市的“二元化”比较

资料来源:戴伯芬:《从世界城市到全球化中的城市区域:东亚发展型国家的都市比较研究》,未发表论文。

随着中国大都市越来越积极的嵌入全球生产网络与全球城市网络,纽约、伦敦乃至亚太区域的新加坡、首尔等全球城市内部的经济社会“二元化”特征,不仅在中国大都市进行“蛛网扩散”,成为外部性的诱致变量。与此同时,在中国大都市空间治理的内在力量博弈过程中,始终表现“组织化”惯性与“市场化”力量的双重挤压与撕扯。新园区、新城区往往作为嵌入全球化的重要“节点”或“增长极”打造,以市场化力量为主导驱动成为全球化生产空间,并集聚大批的城市新兴中产阶层。但传统意义上的科教文卫等稀缺的公共政治、经济、社会、文化资源,由于“组织化”惯性依然大多扎根在旧城区。这种双重撕扯的结果,往往是旧城区在不断推高房价与租金的同时,还越来越呈现出“拥挤不经济”效应,不仅加剧“二元化”困境甚至可能引发更深层次的“城市病”。

二、大都市旧城区更新的挑战:产业结构·社会阶层·景观空间的“三重区隔”

1.产业体系发展不均衡,服务业虽然比重高,但呈现二元化结构。大都市旧城区在产业形态上,基本是没有农业经济的,工业比重也很低。除去高新技术产业园,产业空间以商业街区为主要表现,服务业经济特征明显,总体呈现出后工业经济形态。然而当前服务经济为主体的经济结构并没有为旧城区催生出以“白领”为主要构成的社会结构,相反由于服务经济本身出现的二元化特征,带来区域社会结构的分化。商务楼宇中企业多数以办事处为主,税收贡献不大。在金融业方面,往往受到新城区类似的金融集聚区的挤压,金融衍生品市场缺乏,规模不大、缺乏集中的资金市场、布局比较分散、外资银行偏少等导致银行金融业功能不足。相较于新城区或新园区的金融主题功能区打造,旧城区的金融业发展往往受大型商业银行主导,投资银行、基金信托银行和金融服务公司等非银行金融机构不多,金融服务业以传统的信贷业务为主,新的金融工具和金融业务比重很低。

所谓服务经济的二元化特征,在旧城区最为直接的表现为,高级生产者服务业与低端生活性服务业大量并存,两种类型的服务经济从业人员比重都很大。尤其是在绝大多数大都市旧城区的核心商圈区域,除去各家大型高档商业空间,基本上都严重缺乏能够与大型高档商业相呼应的品牌店、旗舰店、专业店,在都市商业空间体系的过渡与分布上,直接进入传统社区商业业态。在社区服务业方面,旧城区由于老旧小区较多且城市更新速度较慢,缺乏连锁化、品牌化、专业化的社区服务业,社区商业业态中以低端生活性服务业居多。家政服务、物业管理、房屋租赁、养老托幼、生活品配送等新型服务业业态较少,面向全体社区居民的社区服务网络远未形成,低技术服务人员与劳工成为社区商业的主要就业群体。因而,在旧城区尤其是在传统的中央商圈区域,虽然服务业高度集聚,但是在服务业业态与空间内部形成高度二元化的割裂布局,同时低端生活性服务业中存在大量非正式经济、非正式雇佣,在客观上必然导致低端生活性服务业的从业人员占整体服务业就业人员比重很高。

2.本地化的创新行为匮乏,区域创新体系的各类要素“碎片化”、“区隔化”。由于历史的原因大都市旧城区往往集聚了大学、科研院所、央企等重要创新主体,但由于新校区、新园区的主题营造和专业服务,这些创新主体在旧城区的本地化、扎根化创新行为反而是相对匮乏的。目前旧城区的本地化、扎根化创新基本依赖于区域内的文化创意产业园,总体而言仅处于区域创新的起步阶段,各类创新创业要素并未得到有效集聚,大多还处于散、乱、杂的分布格局。虽然近年来大学科技园发展迅速,并不断有高校科研院所的创新资源入驻,但是与旧城区本地化缺乏有效功能互动,缺乏有效的创新机制,尚未形成有效互动下的区域创新体系。旧城区虽然高校科研院所等科教资源丰富,但绝大多数潜在的创新主体,目前还未实现从科教资源向创新资源的转化,表现在知识创新能力大于技术创新能力,引进吸收能力胜于原创能力,外企创新能力高于本土企业创新能力,政府创新热情高于企业创新热情。企业还没有真正成为创新主体,政府存在越位缺位现象。除了企业资金和人才短缺之外,更重要的是缺乏有效的创新机制。

3.区域社会结构出现二元化趋势,社会建设与社会治理难度大。旧城区服务经济比重高,产业类型上表现两极化,在社会空间上也呈现出二元化的特征。无论是在北京的大栅栏、上海的徐家汇,还是在南京的新街口,这些大都市旧城区服务业比重最高的商贸流通业区域,大型高档商业百货空间林立,同时大量传统零售业态广泛分布在各街巷、老小区。以南京市秦淮区大行宫区域为例,既有着全球化气息浓厚的世界500强商业连锁企业家乐福,也有着南京市中心规模最大的科巷农贸市场,与此同时在地铁口、背街巷口,还存在着每天傍晚时分呈现的“黄昏市场”,整个区域内充斥着各种不同类型的非正式经济。在分布的范围与分布的数量上,传统的、低端的生活性服务业在旧城区的聚集要远超新城区。由于旧城区老居民小区分布众多,往往大量低端生活性服务业从业人员群租的主要选择,使得很多大都市旧城区虽然地处都市核心区,但区域内社会阶层分布极为复杂,人员素质梯度差异很大,居民文明素质整体表现并不高。但是由于老居民小区、传统街区是成片区分布,不可能实行大规模拆迁的城市更新,城市空间更新还处于“点穴”或“针灸”式更新阶段,这些大量的传统零售业态的空间相对陈旧,社会建设与社会治理的难度较大,公共服务设施建设与更新滞后,复杂的人口构成导致社会问题突出。

4.城市空间改造滞后于产业发展进程,影响城市功能的转型。传统社区空间大量分布,居民类型也呈现混居化。由于老居民小区众多,城市改造与更新的步伐缓慢,住区空间以及相应的交通配套等无法得以质的改善,对旧城区在公共环境卫生与公共设施甚至公共安全方面带来较大的挑战。在中国经济整体进入中高速增长的“新常态”后,大都市旧城区产业功能进一步提升的更加迫切,但产业功能的提升与城市品质的改善息息相关,产业功能的提升将要求空间开发的深度化与交通组织的多元化,需要更加专业化的职能分工与服务配套。另外不同于新区的规划建设起点高,旧城区在城市功能上往往缺乏现代城市公共空间。特别是在当前消费“购物-旅游休闲-文化娱乐”一体化的模式下,消费环境已日益左右消费者的情绪和倾向,公共空间也成为国际街区完善的重要基础设施内容之一,以此标准,旧城区,特别表现在体现以人为本的绿化休憩空间缺乏、建筑空间与公共空间的各自独立。

三、弹性弥合:弹性城市视角下的更新治理策略

“弹性”(resilience)概念于1970年代在生态学领域被提出,原指应对气候变化和减缓自然灾害时,“系统能够较快恢复到原有状态,并且保持系统结构和功能的能力”(Holling,1973)。随着城市作为巨型系统在各种自然灾害及人为干预中的脆弱性增加,弹性理论自20世纪90年代开始逐渐渗入到城市研究领域及发展实践中。弹性城市理论一方面强调城市对外来冲击的预防和适应能力,另一方面也强调城市应对外部挑战的学习转化能力和可持续发展能力。所谓弹性城市(resilient city),指城市的经济、社会、政治、文化及物质环境等各个系统应对外部干预,吸收与化解压力及变化,并仍旧保持其基本结构和功能的能力。(Alberti,2003;Wilbanks,etc., 2007; Applegath, 2012)近些年来,最新的弹性城市理论和实践经验主要来自于欧美,各类研究机构发布了一系列报告及评估指标①。已有的“弹性”定义划分有二种:一是按应对外部干预的三个时间阶段划分的前期的敏感防御能力、中期的应对处理能力以后期的适应吸收能力(Sutherst,2000);二是按城市不同子系统划分的弹性内容,主要包括生态弹性、制度弹性、工程弹性、经济弹性、社会弹性、文化弹性等。(Susan L. Cutter etc.,2008; 蔡建明等,2012)

虽然国际社会对于弹性城市的定义及测量工具尚未达成共识,不同国家及地区针对自然灾害、能源危机、人为风险等外部干预的弹性评估体系不尽相同,但总体强调弹性城市应具备以下三点特质:第一,城市系统多元性:包括城市功能混合性和叠加性,以及生态及社会多样性,以确保城市发展目标的多维化以及问题应对思路及技术的多元化;第二,城市制度的适应性及创新性:强调多尺度的网络连接性(multi-scale networks and connectivity)及适应性治理(Adaptive governance),利用突发事件和干扰刺激更新和创新思维的能力;第三,城市资源的储备能力:强调功能模块的重叠、基础设施的可靠、生态系统的可持续性及社会资本的有效储备,以实现城市对外部变化的迅捷反应及学习转化。(Ahern,2011; Allan&Bryant, 2011;邵亦文等,2015)虽然国内对弹性城市的研究及应用刚刚起步,尚缺乏系统认识及本土化调适,但该视角对大都市旧城区所面临的这种由外部诱因与内生矛盾共致的二元化困境,仍具有很强的适用性,下文将从经济、制度、生态、社会、文化等维度提出弹性弥合策略。

1.经济弹性策略:融合无边界经济,催生中小型企业网络

经济弹性指城市或地区在危机中保持经济发展活力的能力,一般通过就业机会、财富创造能力、经济多元化程度、企业经营环境等指标进行衡量。由于中国加入世贸后随着零售业的逐渐全面开放、国际商贸业的侵入,以及电子商务等新兴商业体的冲击,传统的旧城区中心商圈不能仅仅停留在传统的百货零售业态,商贸零售业缺少新型业态将无法适应现代商贸业发展的趋势。传统CBD需要通过加强信息化与服务业融合,升级生产性服务业的业态与服务功能;吸引跨国服务业企业落户,加紧打造引导功能性服务业发展的政策环境等手段提升中心商圈在都市圈、区域层面的首位度,形成区域性高端商贸商务服务中心。重点产业的扶持、旗舰企业的培育及跨国大企业的加盟都均能有效提升地区经济弹性。大型企业对于创造中产阶层工作而言,无疑是十分重要的。但事实上,小型和中型企业提供的就业岗位却在总就业岗位中占大多数。当这些中小产业处于增长状态并大量雇佣与合伙化的时候,经济就充满活力,否则经济就处于衰退状态。所以,如果要消弭大都市旧城区社会阶层“两极化”、“二元化”的困境,力图催生新兴中产阶层,那么中小型企业将扮演重要角色。特别是“互联网+”与“+互联网”带来的“世界是平的”的产业成长场景,产生了众多令人振奋的变化如商业网站、移动互联应用APP等新事物,给小型企业带来了更多的活力,使它们能以更少的成本在全球范围内创新和参与竞争。

无边界经济的新型生产消费形态,在个体及组织层面无疑都提升了地区的经济弹性。在个体层面,由于如此多的新兴的中产阶层工作与生活需要个人特色,因此往往会导致人们之间交流技能的复兴——这种技能曾经随着工业时代和互联网的发展在某种程度上萎缩了。随着具有个性化的服务卷土重来,越来越多的价值才能被创造出来,复杂问题也才能日渐得到解决,社会的信任度在高频加速的沟通中将逐步形成一种优势的社会资本。在组织层面,建立在中小企业之间的动态分工网络的“弹性专业化”模式和以大企业为核心并控制多层次分包企业网络的“精益生产”模式成为主要模式,且均强调保持与生产相关的活动如设计、营销、顾客服务等的整体一致性。在管理方式上则更强调组织内部和组织外部的各种联系、协作和合作关系,在管理流程上呈现出水平化、扁平化,同时向下拓展出企业网络,所有这些都建构着某种新的企业组织形式和业态。

2.制度弹性:本地化创新资源的集聚,催化创新行为与创新网络

制度弹性指通过合作的、灵活的并以学习为基础的治理模式,依赖创新性资源和多层次组织网络增强城市弹性。制度弹性的核心在于灵活性、适应性强的治理模式创新,因此,旧城区高储备、低集聚的创新资源的整合和催化就是弹性制度设计的关键所在。第一,地方政府要充分利用制度资源搭建旧城区科技创业创新平台,鼓励旧区的基层部门盘活现有存量资源和利用高校老校区闲置楼宇(土地)改建扩建成创业特区(人才特区),在社区内打造“无障碍创业”环境及完善的生产生活配套服务,切实提高转型发展、创新发展、跨越发展所需各类人才的可获得性、易获得性。第二,依托旧城区商务服务、金融业发展良好基础,积极引导建设科技金融产业集聚区,打造具有区域性服务功能的科技金融中心。坚持政府引导和市场调节相结合,采取“政府平台+市场化平台”的模式,建设服务科技创新的公共技术平台、投融资平台、信息交流平台、中介服务平台和政府服务平台。整合区域产权市场和技术市场,推进区域性非公开科技企业柜台交易,加速科技成果资本化。制定实施科技创业投融资体系建设计划,促进科技与金融深度融合,整合各类科技投融资服务资源,设立科技创新创业金融服务中心。第三,“四区联动”,构建区域创新体系,塑造创业型社会与知识社会的人文环境。积极鼓励高新园、开发区、产业园(文化创意园、创业园等)、创新街区,与高校、科研院所合作共建大学科技园和战略性新兴产业创新中心。制定实施科技创新创业平台共建计划,大力推动大学校区、科技园区、公共社区、商业街区“四区融合、联动发展”,依托高校优势学科集成创新资源,校地合作建设大学科技园,成为大学服务社会、成果转化、技术转移、企业孵化的创新创业载体。

3.生态弹性:可持续再生与生态化城市景观的营造

生态弹性指城市生态系统能较快恢复到原有状态并保持其结构和功能的能力,通过生态多样性、气候变化应对、自然灾害防御等指标进行测量。旧城区的生态弹性,强调在人口高密度、城建干预集中的特征下的可持续再生及生态化城市景观的营造。与传统的“城市更新”和“城市再开发”不同,“城市可持续再生”理念强调在把握未来变化基础上,城市不仅在物质的层面,还要从社会或精神与文化的层面,推进城市功能更新,改善城市人居环境,恢复或维持城市老城区已经失去的“时代牵引力”作用。以多样化、可持续的理念进行旧城区空间整饬,以期达到空间功能及形态的优化。旧城区在城市空间品质提升的过程中,应引入“可持续再生”的理念,实行多维度的一体化复兴策略,用一种综合的、整体的观念和行为来解决各种各样的城市问题,致力于在经济、社会、物质环境等各个方面对处于变化中的地区作出长远的、持续性的改善和提高。通过小规模、循序渐进的再生过程,注重传承城市历史文脉,提升老城区的活力与魅力,增强其综合竞争力,以满足城市多样性、丰富性的基本要求。

在生态化、绿色化城市空间的营造方面,强化城市遗址、滨河、城市景观轴线绿地建设,实施垂直绿化;完成区域内主要水系生态保护和景观改造工程,建立较完善的排水、引水和污水处理体系,有效控制水环境污染、大气污染物排放量和固体废弃处置;结合旧区改造进行绿色生态住宅改造、生态办公楼、生态园区等工程试点,加快建设一批高品质绿色社区;探索旧区节能改造新机制,设立针对旧区节能改造的专项资金,同时通过“捆绑开发”的方式调动社会资金参与建筑节能的积极性。

4.社会弹性:幸福导向的社会建设与生活圈营造

社会弹性指城市社区或更广泛的社会组织应对及适应外部变化及干预的能力,是个人适应能力、信息和沟通机制、社会资本和社区能力等各项适应能力交织组成的一个能力网络,通过人口结构、社会资本、社会网络嵌入性等维度来测量。如上文所述,旧城区社会结构严重分化、社会资本低,亟待基于社区生活及公共服务的社会建设,培育社区的包容性及公共性,完善公众参与机制,营造多元主体协同合作的氛围,以增强旧城区的社会弹性。第一,完善城市转型期的民生保障。完善民意表达机制,回应居民合理诉求,围绕居民多样化、多层次的公共服务需求,分级分类为居民供给服务。优化义务教育资源配置,打造公共教育平台,构建广覆盖、高水平的国民教育体系。坚持医药卫生事业公益性质,优化完善医疗资源配置,强化社区卫生服务,推进公立医院改革试点。适应城市老龄化进程,扩大养老服务供给,完善老年护理服务体系,积极发展老年社会服务,建立多层次养老服务体系。完善公共就业服务,积极拓展就业渠道,加强职业规划引导和技能培训。第二,完善流动人口的服务管理。完善外来人口权益保障制度,为外来劳动力提供就业服务,规范用工制度,完善外来劳动力综合保险或其他社会保险的制度。在社区的平台上,鼓励当地居民与流动人口的相互交流与相互融合。尤其鼓励流动人口更多地参与社区的活动,第三,“三社联动”促进社会组织的发育。通过社会体制改革,再造基层社区组织,有计划地培育社区社会工作者队伍和从业组织,切实发挥业主委员会和物业管理公司在社区建设和管理服务中的作用。创造有利于社会发育的制度环境和社会空间,设立公益创投资金,建立有效的公益市场。大力培育社会组织,加强其整合社会资源能力、筹款能力、项目开发和管理能力,提升社会组织的自主性和相对独立性。

5.文化弹性:重建旧城区的文化多样性

文化弹性指特定的文化背景(即文化、文化价值观、语言、习俗、标准规范)如何帮助个人以及社区应对外部干预。近年来,随着城市更新由市场导向转向文化导向,地方政府提高了对全球化过程中地方独特性问题的认识,特别是随着当地社区的参与程度增大,促成了文化资产与城市发展策略的整合,文化逐渐成为了弹性城市策略的核心。第一,旧城区城市文脉的延续与再利用。旧区在历史文脉与文化传统得到保护传承的基础上,营造适宜市民生活的环境与氛围,并尝试从文化价值与艺术价值高度,进行高尚商业、物业空间的打造。与此同时,注重非物质文化遗产的传承与再创新,探索非物质文化遗产公益开发与商业开发相结合的新模式。第二,文化与经济融合的创新战略。旧区必须意识到文化发展战略转型的意义,应当树立“文化/经济”互动共进的思路,文化本身就是城市发展的强大动力,“文化创意阶层”的发展更是带动城市整体进步的重要力量。通过积极的都市文化政策,在旧区逐步构建“创意社群”,为大都市旧区应对迅速发展的后工业时代和知识型经济社会所带来的巨大挑战做好准备。第三,建设文化大都市战略先导区。旧城区应当从“文化强区”的战略高度,大力加强公共文化建设,和文化产业体系建设,为提高大都市的文化软实力、城市国际化提供强劲动力支撑。

①如美国的社区与地区抗逆力研究中心(Community and Regional Resilience Institute,http://www.resilientus.org/),斯德哥尔摩抗逆力研究中心(Stockholm Resilience Center, http://www.stockholmresilience.org/)等分别从社区及区域发展、全球环境变化、社会公正、社会和生态交互、经济发展、灾害应对能力和行为科学的角度论述了弹性城市的概念、测量方法和理论框架(参见韩自强、辛瑞萍,2012)。

参考文献:

〔1〕【美】萨森:《全球城市》,周振华译,上海社会科学院出版社2001年版。

〔2〕Holling C.S.Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics,1973(4):1-23.

〔3〕Alberti M.,Marzluff J.,Shulenberger E.,et al. Integrating Humans into Ecosystems: Opportunities and Challenges for Urban Ecology.BioScience,2003,53(4):1169-1179.

〔4〕Wilbanks T. and Sathaye J. Integrating Mitigation and Adaptation as Responses to Climate Change: a Synthesis. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2007, 12(5): 957-962.

〔5〕韩自强、辛瑞萍:《从脆弱性向抗逆力转变——近年来美国灾害和风险研究热点转向》,《中国社会科学报》2012年11月19日。

〔6〕R.W.Sutherst, et al., Estimating Vulnerability under Global Change: Modular Modelling of Pests,AgricultureEcosystem&Environment, Vol. 82. 2000, pp. 303-319.

〔7〕Susan L.Cutter etc., A place-based model for understanding community resilience to natural disasters,GlobalEnvironmentalChange, 2008(18): 598-606.

〔8〕蔡建明、郭华、汪德根:《外弹性城市研究述评》,《地理科学进展》2012年第10期。

〔9〕Ahern J.From Fail-Safe to Safe-to-Fail: Sustainability and Resilience in the New Urban World. Landscape and Urban Planning, 2011, 100(4): 341-343.

〔10〕Allan P., Bryant M. Resilience as a Framework for Urbanism and Recovery,JournalofLandscapeArchitecture, 2011, 6(2): 34-45.

〔11〕邵亦文、徐江:《城市韧性:基于国际文献综述的概念解析》,《国际城市规划》2015年第2期。

〔责任编辑:秦川〕

注:

The Regenerated Governing Strategy to the Polarizing Dilemma

of Metropolitan Old City: From the Perspective of Resilient City

ZhouShuqin

Abstract:During the urban regeneration process of Chinese metropolis, more and more polarizing dilemmas have appeared in social status, industrial structure and urban landscape. As the deepening of globalization and post-industrialization, the degree of polarization is intensified, which has brought about the important challenge to urban governance. This paper uses the perspective of resilient city to propose the coping strategy to the polarization dilemma, including developing borderless economy to build mid-small enterprises network, cultivating local creativity, optimizing ecological urban landscape, reconstructing social capital and encouraging cultural diversity.

Key words:metropolis; old city; polarization; resilient city

作者简介周蜀秦,南京市社会科学院社会发展研究所副所长、副研究员,复旦大学国际关系与公共事务学院博士后南京 210018

DOI:10.15937/j.cnki.issn 1001-8263.2015.12.010

中图分类号C912

文献标识码A

文章编号1001-8263(2015)12-0070-08