排针攒刺松解法治疗颈源性眩晕临床疗效分析

排针攒刺松解法治疗颈源性眩晕临床疗效分析

河北医科大学第三医院李常法郭克勤Δ吴婷(石家庄 050051)

提要目的:探寻颈源性眩晕的最佳疗法。方法:采用排针攒刺松解疗法及普通针刺疗法治疗颈源性眩晕,观察两种方法对本病的治疗疗效,并对患者进行两种方法的综合满意度调查。结果:排针攒刺组各项指标均优于普通针刺组。结论:排针攒刺松解疗法应是治疗颈源性眩晕的首选。

关键词电针;排针攒刺松解疗法;颈源性眩晕

中图分类号:R246.6

文献标识码:码:A

文章编号:号:1007-5615(2015)01-0038-03

颈源性眩晕是由于颅外段椎动脉受到颈部的某些病变的刺激而导致的血流障碍进而出现的眩晕综合征,[1]是一种临床常见病、多发病。 常伴有恶心、呕吐、头痛、颈部不适等症状,有的甚至会出现视力减退、耳鸣等。[2]随着社会的进步与发展,生活节奏的加快,近年来该病的发病率成逐年上升之势,并有越来越年轻化的趋势,已引起医学工作者的高度重视。我科自2010年1月至2014年的3月间,采用排针攒刺松解疗法治疗该病,取得较为满意的疗效,现总结分析如下。

1临床资料

1.1一般资料60例颈源性眩晕患者均来自我院门诊,并随机分为排针攒刺组和普通针刺组,每组各30例。其中排针攒刺组男9例,女21例,年龄35岁~74岁,病程最短1年,最长20年;普通针刺组男11例,女19例,年龄36~73岁,病程最短1.5年,最长22年。两组患者的年龄、性别、得病时间的长短比较,差异均无显著性(P>0.05),具有可比性。

△河北省邢台市第三医院康复科(邢台 054000)

1.2诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》[3]和《第二届颈椎病专题座谈会纪要》[4]中颈椎病诊断标准制定:(1)头晕目眩、头脑困重不清醒,轻者闭目即止,重者如坐车船,甚则仆倒。(2)慢性起病逐渐加重,或急性起病,或反复发作。(3)常伴有肩背部不适感等症状。(4)可伴恶心呕吐,耳鸣,汗出。(5)旋颈试验阳性。(6)X线摄片有颈椎骨度变直、反向、椎间孔变窄、钩椎关节增生等病理性改变。

1.3纳入标准(1)符合上述诊断标准。(2)年龄在35~75岁间。(3)眩晕发作次数2次以上,眩晕发作时间持续5 d以上,不能自行缓解或经其他方法治疗无明显效果。(4)颈、枕部有压痛或不适感。(5)患者了解治疗情况并签署知情同意书。

1.4排除标准(1)妊娠妇女。(2)合并心脑血管、肝、肾、造血系统严重原发病及精神病患者。(3)眼源性、耳源性、脑源性眩晕患者。(4)不能明确自我表达的患者。

1.5脱落标准不能按日期完成治疗或治疗期间不按要求配合者。

2治疗方法

2.1取穴天柱、风池、翳风、颈夹脊、天宗、附分、秉风、阿是穴。

2.2针刺方法

2.2.1排针攒刺组:[5]采用排针攒刺松解疗法,令患者取俯伏坐位,以其主诉及并发症来确定进针的角度及方向,并在以上穴位周围寻找敏感点,用75%的酒精常规局部皮肤消毒后,取约40~60 mm长毫针快速进针刺入皮内,同时寻找病灶确切部位,如果术者自觉针下有滞涩感,或者患者感觉针下酸胀、沉紧、或有放射感时,此多为黏连组织所致,即缓缓进针,以针刺刺透黏连组织,术者感觉针下有落空感即停止进针,然后将针退至皮下改变方向,再缓缓进针,如此透刺黏连组织1~3次,并以此作为主针,依据黏连组织的大小,在其旁成排或成圆伴刺1~4针,采用同样的针刺手法,电针选用上海产G6805型低频脉冲治疗仪,并将天柱穴区主针接脉冲治疗仪一组输出线中的其中一条线,肩部的附分或秉风穴区的主接针另一条线,波形选用连续波,频率为2 Hz,刺激量以患者能耐受为度。

2.2.2普通针刺组:采用普通针刺手法,患者取俯伏坐位,取以上相同穴位,用75%的酒精常规局部皮肤消毒后,取约40~60 mm长毫针快速捻转刺入,轻轻提插捻转,使局部有酸麻胀感后留针,电针选用上海产G6805型低频脉冲治疗仪,其一条线连接天柱穴,另一条线连接肩部的附分或秉风穴,波形选用连续波,频率为2 Hz,刺激量以患者能耐受为度。

2.2.3操作:每日1次,每次30 min,15次后停止观察,并分别将针刺5、10、15次后的结果加以记录、观察,如患者中途痊愈则停止继续治疗。

3疗效观察

3.1观察指标

3.1.1疗效标准:参考《中医病证诊断疗效标准》[3]制定。治愈:头晕目眩、头脑困重不清醒等症状完全消失,颈肩部不适消失,颈椎活动度正常,旋颈试验阴性,日常生活、工作、学习等无影响;显效:头晕目眩、头脑困重不清醒等症状明显减轻,颈肩部不适明显减轻,颈椎活动度明显改善,日常生活、工作、学习所受影响明显减轻;有效:头晕目眩、头脑困重不清醒等症状减轻,颈肩部不适有所减轻,颈椎活动度有所好转,日常生活、工作、学习所受影响有所减轻;无效:头晕目眩、头脑困重不清醒等症状无改善,颈肩部无明显减轻,颈椎活动度无明显变化,旋颈试验阳性,日常生活、工作、学习所受影响如前。

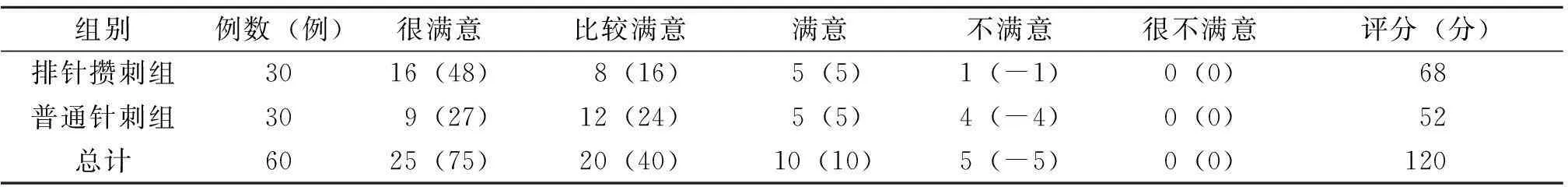

3.1.2患者满意度评价:治疗结束后2天内,依据自我感受,由患者独立完成对两种治疗方法、治疗效果及易接受程度等综合评判,共分为5级,即很满意(3分)、比较满意(2分)、满意(1分)、不满意(-1分)和很不满意(-2分)。

3.2统计学处理采用spss13.0统计软件进行数据处理分析,组间有效率的比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有显著性。

3.3治疗结果

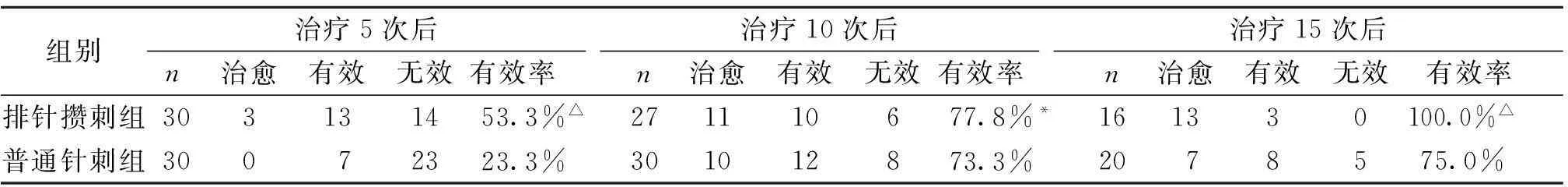

3.3.1两组治疗5、10、15次后临床疗效的分析:患者治疗5次后排针攒刺组与普通针刺组比较,排针攒刺组的有效率较高,经统计学分析,P<0.05,二者之间的差异有显著性,说明对于病情较轻的本病患者,排针攒刺组与普通针刺组均有效,但排针攒刺松解疗法见效更快,其疗效优于普通针刺组。 患者治疗10次后两组间比较,排针攒刺组有效率虽高于普通针刺组,但经统计学分析,P>0.05,二者之间的差异无显著性,说明对于病情较为复杂的患者,两种治疗方法均有很好的治疗效果,排针攒刺松解疗法似乎更优一些,但二者差异不明显。患者经15次治疗后两组间有效率比较,排针攒刺组高于普通针刺组,统计学分析,P<0.05,二者之间的差异有显著性,说明对于病情较顽固、需较长时间治疗的患者,排针攒刺松解疗法的疗效优于普通针刺组,排针攒刺松解疗法治疗此类患者更佳。详见表1。

表1 两组患者治疗5、10、15次后疗效分析 (例)

注:与普通针刺组比较,△P<0.05,*P>0.05

3.3.2两组患者综合满意度评分比较: 患者对两种治疗方法的满意度比较,排针攒刺组评分68分,普通针刺组评分52分,排针攒刺组优于普通针刺组,其差异有显著性(P<0.05)。说明对于病情复杂程度各不相同的患者,排针攒刺松解疗法更易令患者接受,综合性价比较高。详见表2。

表2 两组患者综合满意度评分情况 例(分)

4讨论

颈源性眩晕多因椎一基底动脉供血不足,是以头晕目眩为临床主症的综合征。长时间的伏案、低头工作或频繁的头部活动,颈背部的筋膜产生慢性劳损,肌肉失去原有的弹性,进一步会产生挛缩,造成对局部血管的刺激和卡压,而产生的一系列的症状和体征的综合征。权伍成等人认为颈背部软组织损害性病变所产生的异常应力破坏了颈椎的力学结构,造成椎体节段失稳,椎动脉受到刺激或压迫导致供血不足。[6]黄劲柏认为颈源性眩晕是由于椎体周围软组织的急、慢性损伤所致的无菌性炎症,进而导致组织间瘢痕、黏连以及挛缩,从而刺激、卡压穿行其间的血管,诱发供血障碍而引起眩晕。[7]且经临床观察,颈部寰枕段周围软组织的急慢性损伤是影响椎动脉的最常见部位。

中医学对颈源性眩晕的描述较多,早在《黄帝内经》中就有“眩晕”病名的记载,认为“上虚则眩”。 《灵枢·刺节真邪篇》亦提到,“一经上实下虚而不通者,此必有横络盛加于大经之上,令之不通,视而泻之,此之为解结也”。 即由于长期的不良习惯,颈部的筋膜、肌肉反复劳损、黏连,产生的条索、挛缩卡压在与之交错的经脉上,造成经脉不畅,气血失调,出现虚实交错的病症,其治疗方法当为“解结”,即解除横络的卡压是解决大经不通的关键,也就是解除肌肉的黏连,松解结络、条索压迫。[8]

实验研究发现针刺能从根本上促进软组织血液循环,缓解肌肉痉挛,以改善椎动脉供血,对眩晕等症状能起到明显缓解作用。[9]同时电针能快速松解局部痉挛的肌肉,改善椎动脉的血供,[10]但对于治疗慢性软组织损伤,特别是由于长时间的按压或反复劳伤而引起的肌肉黏连、筋膜肥厚,经脉卡压所致之病疗效欠佳。[11]笔者经过多年的临床实践也对此深有同感。

排针攒刺松解疗法借鉴古代齐刺、恢刺、扬刺的针刺手法,而在具体操作中对所使用的针具数量、针刺的深浅、方向并无限制;通过将传统的中医经络穴位理论和现代医学的解剖理论相结合,在普通针刺的基础上,借鉴小针刀的松解手法、网眼理论,取用单根或多根毫针,将局部的肌肉用点刺、排刺、扇形针刺的方法,多方向透刺,刺穿黏连组织,直接松解颈部挛缩紧张的肌肉及筋膜,解除颈部血管的压迫,[5,12]从而达到松解结络、条索压迫以“解结”的目的,使血脉畅通,故其改善气血的运行的能力更强。我们临床选用位于寰枕部位的天柱穴(区)、风池穴(区)、颈部夹脊穴、及肩部的秉风、天宗、附分穴(区)能很好的改善颈、肩部肌肉的营养供应,缓解颈肩部肌肉痉挛,改善颈部椎体力学,从而减轻对椎动脉的压迫,并配合电针对血流动力学的变化影响明显,对供血不足有良好的调节作用。

总之以上两种方法对该病均有很好疗效,但排针攒刺松解疗法对本病的治疗效果更佳,患者的综合满意度较高,故临床上对于颈性眩晕,特别是对患病时间较长、颈部偏硬的患者的治疗,排针攒刺松解疗法应为首选。

参考文献

[1]薛爽,王国相. 什么是颈性眩晕[J]. 中国脊柱脊髓杂志,1999,9(5):297-300

[2]陈泽文,何成建.针刺治疗颈性眩晕46例观察[J].实用中医药杂志,2010(3):21-22

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社, 1994.189-190

[4]孙宇,陈琪.第二届全国颈椎病专题座谈会纪要[J].中华外科杂志,1993, 31(8):472-476

[5]李常法,孙辅深,王领军.排针攒刺松解疗法治疗颈源性头痛的临床研究[J].河北中医药学报,2013,28(4):33-34

[6]权伍成,朱汉章,张秀芬.针刀治疗寰枢关节紊乱引起颈性眩晕的临床疗效观察[J].中国中医骨伤科杂志,2007,15(9):18-22

[7]黄劲柏.针刀松解对颈性眩晕患者椎动脉血流动力学的影响[J].中国中医药信息杂志,2010,17(3): 76-77

[8]薛立功,张海荣.经筋理论与临床疼痛诊疗学[S].北京:中国中医药出版社, 2002.20-21

[9]周丽莎,书秀.温针夹脊穴为主治疗颈源性眩晕的疗效观察[J].上海针灸杂志,2001,20(6):13

[10]蔡朝阳.电针配合牵引等综合治疗椎动脉型颈椎病的疗效观察[J].中外医学研究,2011,9(32):32-33

[11]董福慧.皮神经卡压综合征的治疗[J].中国骨伤,2003,16(5):311

[12]李常法.排针攒刺松解疗法治疗臀上皮神经卡压综合征[J].中国针灸,2012,32(11):984-988

(2015-01-24收稿)