中国制造业资源环境保护能力驱动因素研究

中国制造业资源环境保护能力驱动因素研究

张芊芊1,余菜花2,李廉水2

(1.东南大学经济管理学院,江苏南京210096;

2.南京信息工程大学中国制造业研究院,江苏南京210044;)

摘要:资源环境约束已成为中国经济发展过程中愈发凸显的问题。本文以中国制造业作为研究对象,以2001—2011年的省际面板数据为样本,建立中国制造业资源环境保护能力驱动因素的面板数据模型。结果显示:经济发展水平、科技投入、FDI都与中国制造业资源环境保护能力具有显著的正向影响,并据此提出相应对策建议。

关键词:制造业;资源;环境;因素

收稿日期:2015-01-09修回日期:2015-06-20

基金项目:国家自然科学基金项目(71173116);国家社会科学基金项目(11CJL065);教育部人文社会科学基金项目(10YJC790169);中国博士后基金项目(2012T50509,2011M500094)。

作者简介:张芊芊(1979-),女,江苏南京人,东南大学经济管理学院博士研究生。

中图分类号:F062.1

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)06-0158-09

Abstract:Resource and environment constraint has been the biggest problem to the development of Chinese manufacturing industry in recent years.This paper uses the 2001—2011 China provincial panel data,trying to find out the driving factors of Chinese manufacturing’s resource and environment performance.The results show that level of economic development,R&D,and FDI have positively driven effect to resource and environment performance of Chinese manufacturing.Finally,this paper proposes some policy suggestions.

A Study on the Driving Factors of Chinese

Manufacturing’s Resource and Environment Performance

ZHANG Qian-qian1,YU Cai-hua2,LI Lian-shui2

(1.SoutheastUniversity,Nanjing210096,China;

2.NanjingUniversityofInformationScience&Technology,Nanjing210044,China)

Key words:manufacturing;resource and environment;driving factor

改革开放后,伴随着中国工业化和城市化进程的加快,制造业迅猛发展而成为国民经济的支柱,然而其对资源环境造成的负面影响也不容忽视。2012年中国制造业综合能源消耗量205667.69万吨标准煤,占全国能源消费总量(361732.01万吨标准煤)的56.86%[1];2013年制造业废水排放量为195.5亿吨,占全国废水排放总量(695.4亿吨)的28.11%[2]。可见,降低制造业能耗,并减少其对环境的污染对我国实现新型工业化具有重要的现实意义。因此,本文以中国制造业为研究对象,探索中国制造业资源环境保护能力的驱动因素,为我国制造业发展和资源环境保护提供相应的政策依据。

一、文献综述

资源环境问题一直是国内外制造业研究领域学者关注的焦点,但由于工业化进程的差异,我国的关注比发达国家迟到许久。《寂静的春天》[3]早在1962年第一次引起了人类对环境问题的关注,虽然我国在20世纪70年代后开始出现一些环境评价研究,但开始制定实施环境保护法则晚至1989年,并且直到近年来对资源环境问题的危机意识才真正急迫起来,然而此时我国资源环境与经济、社会的矛盾已经异常尖锐,生态和环境安全已成为影响国家可持续发展的突出问题。

近年来,对制造业与资源环境之间支撑与约束关系的相关研究主要集中于以下几方面:经济发展,科技发展,政府规制,以及外商直接投资等。在经济发展发面,Grossman和Kreuger(1995)提出了著名的“环境库兹涅茨曲线”(EKC),即污染水平和经济增长之间的关系曲线呈倒U形,污染物的排放量随经济的增长先增加后降低[4]。沈满洪和许云华(2000)在国内最早采用工业废水排放量、废气排放量及固体废弃物产生量作为环境污染评价指标,研究发现浙江省经济增长与环境污染呈现一条先倒“U”型然后是“U”型的波浪式EKC曲线[5]。马妍和朱晓东(2007)在江苏省也发现了同样的波浪式(N型)EKC曲线,即环境质量有经过改善后再次恶化的倾向[6]。汤二子(2012)采用制造企业数据研究发现:企业污染排放量与产出之间存在倒U型的EKC[7]。

科技进步,特别是环境科学、生态科学等迅速发展,为人类有效地控制环境污染、促进资源环境可持续发展提供了可能。Michael Porter(1991)提出的“波特假说”,认为技术创新能够抵消成本,也能增加厂商的环境保护能力[8]。林雄平(2008)认为科技进步能够促进环境保护可持续发展[9]。王姗姗,屈小娥(2011)首次运用Malmquist指数分行业研究发现,考虑环境效应的中国制造业行业全要素能源效率总体呈现稳步增长趋势,技术进步是制造业全要素能源效率提高的主要原因[10]。Liang(2011)用环境投入产出模型的结构分解分析方法研究发现:技术进步可以减少二氧化碳排放[11]。Kimitaka(2012)发现企业采用资源环境管理系统(EMS)能同时减少其对环境的影响和提升它的生产率[12]。

环境具有显著的负外部性,市场失灵现象屡见不鲜,如空气污染、水质恶化、土壤重金属化等。福利经济学表明,市场失灵情况下,没有任何形式监管的社会不可能实现资源分配最优化。完善的环境政策及其有力的实施可以改善环境,减小环境压力[13-14]。Friedl 和Getzner(2003)认为环境政策的软弱和能源危机的恢复造成了污染的上升,从而出现环境压力和经济增长的重组现象[15]。Christoph(2012)采用面板数据分析,证实环境投资和生产增长正相关[16]。因此为了与生产增长相一致,环境规制应当特别鼓励环境(环保)投资。李伟娜、金晓雨(2011)发现中国制造业环境技术效率总体水平较低,环境规制没有达到提高环境技术效率的目的[17]。李玲、陶锋(2012)利用面板数据模型研究表明不同程度污染产业需要制定适当的环境规制强度,且政府应推进环境规制政策从控制型向激励型转变[18]。

关于国外直接投资对环境的影响存在几种观点[19]:第一种认为由于技术溢出,发展中国家引进新技术,推动清洁生产,因此FDI有利于环境改善[20]。 第二种观点是“污染避难所”假说,认为发达国家严格的环境规制会使投资流向环境规制宽松的发展中国家,使发展中国家成为污染密集型产业的集中地,因此FDI加速了环境污染[21-23]。第三种观点认为工业化进程中制止环境问题的关键因素是生产技术的变化,没有证据支持污染避难所的假定,从而FDI和环境污染无关[24]。

综上所述,国内外研究从不同视角,运用不同的分析方法,以不同的国家作为样本,分析了经济发展、科技进步、政府、外商直接投资等各因素在资源环境保护中的作用。现有文献具有以下几方面特点:首先实证研究中,大多文献主要以国外数据为研究样本,对中国研究较少;其次对资源环境影响因素的分析基本集中于单因素分析,而缺乏对多因素联合影响的研究;再次多数实证研究使用了或基于时间序列或基于截面数据的简单回归,较少(特别是国内研究)采用基于面板数据的回归;最后大多是针对一般意义的经济发展过程中资源环境保护能力的分析,而以构成对资源环境最主要影响的制造业作为样本的研究相对不多。

因此本文将以现有文献研究为基础,基于面板数据对我国制造业资源环境保护能力驱动因素进行多因素分析,以期获得更可信的结论。

二、变量、数据和模型

(一)变量选取及数据来源

1.制造业资源环境保护能力(Y)

学界通常用能源消耗或者污染排放来衡量资源环境保护能力。例如,Xing和Kolstad(2002)采用二氧化硫排放量[25],Hoffmann等(2005)采用二氧化碳排放量[26],Dean等(2009)采用氧化物排放量[27]。为了保证结果的稳健性,本文分别使用制造业能源消耗指数(energy)、制造业废水排放指数(water waste)、制造业废气排放指数(gas waste)、制造业固体废物排放指数(solid waste)测度地区制造业资源环境保护能力。具体指数计算如下:

制造业能源消耗指数=制造业地区总产值÷制造业能源消耗总量,单位:亿元/万吨标准煤;制造业废水排放指数=制造业地区总产值÷制造业废水排放量,单位:亿元/万吨;制造业废气排放指数=制造业地区总产值÷制造业废气排放量,单位:亿元/亿标立方米;制造业固体废物排放指数=制造业地区总产值÷制造业固体废物排放量,单位:亿元/吨。制造业能源消耗指数、废水排放指数、废气排放指数和固体废物排放指数越大,则该地区的制造业资源环境保护能力就越大。制造业地区总产值、制造业废水、废气和固体废物排放量数据来源于《中国制造业发展研究报告》(2004—2013)、《中国环境统计年鉴》(2002—2012)、《中国统计年鉴》(2002—2012)。

2.经济发展水平(economic)

Grossman和Kreuger(1995)的“环境库兹涅茨曲线”指出,经济增长和污染水平之间的关系曲线呈倒U形,即随着经济的发展,污染物的排放量先增加后降低[4]。中国学者对“环境库兹涅茨曲线”的关注和研究较晚,大多数研究结论显示中国经济处于初级发展阶段,某些污染指标的转折点还没有出现,希望能找到合理发展措施尽快到达转折点[28-30]。林伯强和蒋竺均(2009)实证结果显示我国二氧化碳库兹涅茨曲线的理论拐点对应的人均收入是 37170 元,即 2020 年左右[31]。但吴玉萍等(2002)发现中国有些环境污染指标比国外提前达到转折点[32];许广月和宋德勇(2010)发现中国及其东部地区和中部地区存在人均碳排放环境库兹涅茨曲线,但是西部地区不存在该曲线[33]。我们预期中国制造业的“环境库兹涅茨曲线”还没有到来,即经济发展仍会加重制造业环境污染,不利于中国制造业资源环境保护能力的提高。采用人均地区收入水平度量地区经济发展水平,单位:元/人。数据来源于《中国统计年鉴》(2002—2012)。

3.科技投入(R&D)

科学技术进步能提高资源利用率,促进新能源生产和利用,减少污染产生。科学技术进步能提高污染处理水平,减少污染排放。林熊平(2008)阐述了科学发展是环境保护与和谐自然环境的福祉,也是人类自己的福祉,要加强科学技术促进生态环境保护可持续发展[34]。张涤(2011)分析了科技在环境保护中的作用。我们预期科技投入能促进中国制造业资源环境保护能力[35]。这里的科学技术不局限于制造业技术,我们用地区研发费用来测度科技投入,单位:亿元。数据来源于《中国统计年鉴》(2002—2012)

4.外商直接投资(FDI)

外国直接投资与环境保护的关系错综复杂,一方面,认为外商直接投资是先进的生产技术和管理经验的代表,具有较高的环境绩效,有利于减少污染排放;另一方面,就是Walter和Ugelow(1979)提出的“污染避难所”假说(pollution haven hypothesis),即在国际资本流动便利的情况下,发达国家严格的环境规制会使投资流向环境规制宽松的发展中国家,使发展中国家成为污染密集型产业的集中地污染避难所,导致地区环境质量恶化[21]。在中国,FDI拉动了经济发展,但随之带来的副作用也日益明显和严重,如资源消耗、能源消耗、环境污染等压力日趋增大,制约中国经济的可持续发展。沈利生和唐志(2008)的研究认为,从总体上说,对外贸易有利于我国污染减排,但巨额外贸顺差以及进口减排强度与出口排放强度之比的下降造成了我国对外贸易污染排放的逆差[36]。张德强(2007)在面对外商投资这把双刃剑时,提出了继续发挥东部的比较优势,增强中西部增长极的引资作用等平衡地利用 FDI 与环境保护的途径[37]。虽然我国环境规制水平仍低于发达国家,但鉴于近年来环境规制强度显著增强,FDI的清洁化越来越高,预期国际贸易与中国制造业资源环境保护能力成正相关关系。本文采用通常的做法,用地区制造业实际利用外商直接投资来测度FDI,单位:万美元。数据收集方法:一是在“中国资讯行高校财经数据库”中,选择《中国统计数据库》,通过省份名称、制造业和外商直接投资关键词检索;二是访问各省的统计信息网,查阅各省的统计年鉴和统计公报。

5.环境政策(policy)

政府在资源环境保护中扮演重要角色,主要通过环境保护政策,如法律法规,环境税收、补贴、押金退款等经济激励措施,干预企业行为,保护环境。张洋(2012)用地区单位 GDP 的排污费度量环境政策力度[38]。万建香(2011)将环境政策变量分为3个基本大类,即市场型、政府行政干预型和信息披露型环境政策[39]。另外,还有一些兼有上述三大基本类型色彩的环境政策变量。用污染排放收入、己经缴纳排污费的产业个数、已经颁发的污染排放许可证数、公开审理的行政处罚案件数测度市场型环境政策;用污染治理投资、环境治理的课题经费、环境治理建设项目“三同时”执行比例测度政府行政干预型环境政策;群众来信来访次数测度公众参与型环境政策。范群林等(2013)使用“三同时”制度、环境影响评估制度、环保法规,排污许可证制度、污染限期治理制度五个制度的执行力度来衡量环境政策[40]。根据我们的研究目标,用地排污费征收额度除以区单位GDP来测度环境政策力度,即环境政策力度=排污费征收额度÷地区GDP,其值越大表示地区环境政策力度越大。我们认为中国环境政策实施的地区效率不同,在那些环境政策执行力度大的地区,企业面临的环境政策违约的道德风险较大,环境政策实施效率高,制造业资源环境保护能力高。反之亦是。因此,预期环境政策力度与中国制造业资源环境保护能力成正比,即环境政策力度越大则地区制造业的环境保护能力则越强。地区GDP 和排污费来源于《中国统计年鉴》和《中国环境年鉴》。

(二)模型构建

影响资源环境保护的驱动因素很多。针对制造业而言,影响中国地区制造业资源环境保护的驱动因素,有地区经济发展水平、科技投入、外商直接投资、制度因素、政策因素等;有诸如地区文化、制造业企业所在地理位置、居民环境保护意识等不随时间改变的影响因素,即“个体效应”;有诸如全球石油价格的上涨、金融危机的爆发等会对特定年份所有地区制造业资源环境保护能力有所影响的因素,即“时间效应”。为此,根据面板数据的特征和需要检验的影响因素的作用,考虑消除可能出现的异方差,将中国地区制造业资源环境保护驱动因素的计量模型设定为如下双对数模型的形式:

lnYit=α1lnEeconomicit+α2lnR&Dit+α3lnFDIit+

∂4lnPolicyit+νi+τt+εit

其中,Yit表示t年度i地区的制造业资源环境保护能力,Eeconomicit表示t年度i地区的经济发展水平,R&Dit表示t年度i地区的科技投入,FDIit表示t年度i地区的外商直接投资,Policyit表示t年度i地区的环境政策因素,α1至α4表示驱动因素的系数,νi表示i地区固定效应,τt表示第t年的时间虚拟变量,εit为残差项。

这里的地区为我国的省级地理单元,因西藏能源消耗、三废排放数据严重缺失,故只包含30个 省(市),时间段为2001—2011年。

三、实证分析

首先进行相关分析,判断解释变量之间是否存在序列相关,并对被解释变量和解释变量之间的关系进行初步判断;然后在面板数据平稳性检验和协整检验的基础上,进行基本回归分析和内生性问题解决;最后进行稳健性检验。

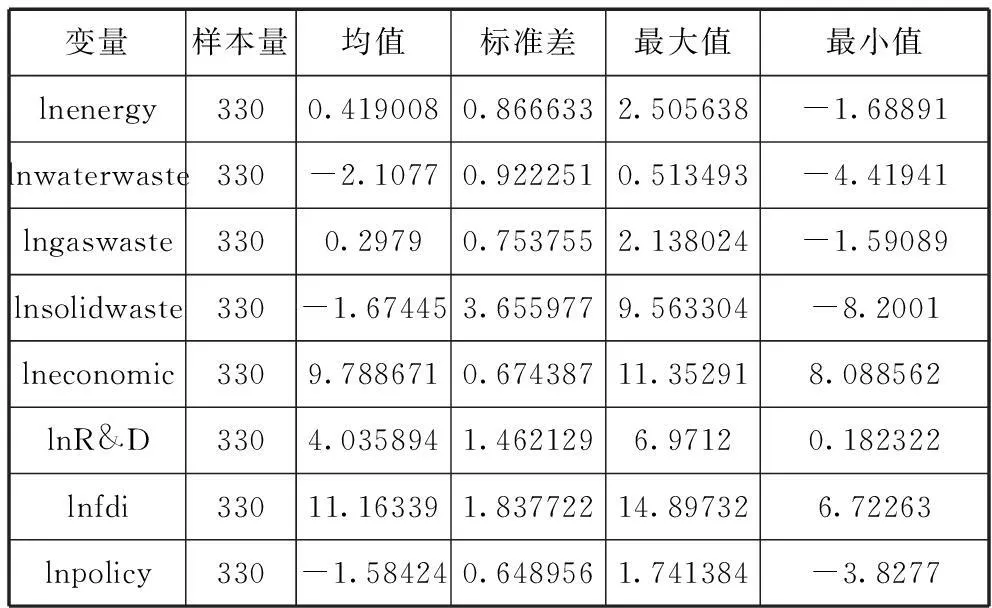

(一)技术性统计

对主要变量的数据特征进行描述性统计,结果如表1所示。

表1 基于30个省份样本数据的主要变量描述性统计

(二)相关分析

制造业资源环境保护能力驱动因素的VIF检验结果如表2所示。

表2 变量Pearson相关矩阵

从表2可知,无论是经济发展水平,还是科技投入、外商直接投资,或者是环境政策,其VIF值都远小于10,说明模型中解释变量之间的共线性问题非常低。

(三)平稳性检验和协整检验

一般情况下,面板数据的单位根检验有两大类:一类是相同根情形下的单位根检验,包括LLC(Levin-Lin-chu)检验、Breitung检验和Hadri检验方法;一类是不同根情形下的单位根检验,包括IPS(Im-Pesaran-Skin)检验、Fisher-ADF检验和Fisher-PP检验方法。与通常文献的做法相同,同时选择相同根情形下的LLC检验和不同根情形下的IPS检验两种方法,进行面板数据单根检验,结果见表3所示。

表3 面板单位根检验结果

注:上标***、**、*分别表示相应数列在1%、5%和10%水平下平稳。

从表3可知,lnpolicy变量是平稳序列,lnenergy、lnwaterwaste、lngaswaste、lnsolidwaste、lneconomic、lnR&D和lnfdi变量都不平稳,但其一阶差分都是平稳序列。

在单位根检验的基础上,剔除lnpolicy解释变量,利用协整检验 Pedroni 法和 Kao法得出,模型中其他变量之间均存在长期均衡关系。因此,对模型2进行修正,剔除lnpolicy变量,下述分析都是基于修正后的模型的。

(四)基准回归

基于修正后的理论模型,在控制地区和年份效应后,首先以能源消耗指数测度制造业资源环境保护能力,然后采用广义最小二乘法(FGLS)、固定效应(FE)、随机效应(RE),对制造业资源环境保护能力、经济发展水平、科技投入和FDI进行基本回归,回归结果见表4。

在表4中的第二列方程1报告了FGLS的估计结果,第三列方程2和第四列方程3分别报告了FE和RE的解释变量系数估计值和相关指标。根据Hausman 检验,chi-值为0.08,因此在固定效应模型和随机效模型之间选择随机效应模型。也就是说,根据 Hausman 检验,方程3的结果优于方程2。对比方程1和方程3,方程1中所有自变量均通过了显著性检验且为正,但方程3中仅lnR&D通过了显著性检验且为正,而其他两个自变量均没有通过显著性检验,两者的结果差异非常大,出现这种情况的可能是存在异方差性或者因变量度量等原因。因此,从变量出发进行稳健性检验,进行采用GMM分析解决内生性问题。但初步可以认为,经济发展水平是制造业资源环境保护的驱动因素,且人均地区收入水平越多,则制造业的单位产值能源消费则越少。

表4 基于能源消耗指数的基准回归结果

注:(1)系数下方的值是t值。(2)***、**、*分别表示变量系数通过了1%、5%和10%的显著性检验。(3)OBS表示样本观察值个数。下同。

(五)稳健性

基于废水排放指数的回归结果见表5。

表5 基于废水排放指数的回归结果

在表5中的第二列方程1报告了FGLS的估计结果,第三列方程2 和第四列方程3分别报告了FE和RE的解释变量系数估计值和相关指标。根据Hausman 检验,chi2值为0.0001,因此在固定效应模型和随机效模型之间选择固定效应模型。也就是说,根据 Hausman 检验,方程2的结果优于方程3。对比方程1和方程2,lneconomic、lnR&D和lnfdi都通过了显著性检验,但lneconomic与lnR&D符号相同,而lnfdi的符号在FGLS和FE中却相反,说明结果稳健性不高,有待进一步考察。但可以认为,经济发展水平和技术水平是制造业资源环境保护的驱动因素,且人均地区收入水平越多、研发投入越多,则制造业的废水排放则越少。

基于废气排放指数的回归结果见表6所示。

表6 基于废气排放指数的回归结果

表6中的第二列方程1报告了FGLS的估计结果,第三列方程2 和第四列方程3分别报告了FE和RE的解释变量系数估计值和相关指标。根据Hausman 检验,chi-值为0.2825,因此在固定效应模型和随机效模型之间选择固定效应模型。也就是说,根据 Hausman 检验,方程3的结果优于方程2。对比方程1和方程3,lneconomic、lnR&D和lnfdi都通过了显著性检验且符号相同,说明了基于废气排放指数的回归结果稳健性高。经济发展水平、技术水平和FDI均是中国制造业资源环境保护能力驱动因素,且人均地区收入水平越大、研发投入越多、FDI越多,则制造业的废气排放则越少。

基于固体废物排放指数的回归结果见表7。

表7 基于固体废物排放指数的回归结果

表7中的第二列方程1报告了广义FGLS的估计结果,第三列方程2 和第四列方程3分别报告了FE和RE的解释变量系数估计值和相关指标。根据Hausman 检验,chi-值为0.0214,因此在固定效应模型和随机效模型之间选择固定效应模型。也就是说,根据 Hausman 检验,方程2的结果优于方程3。对比方程1和方程2,lneconomic通过了显著性检验且符号相同,lnR&D虽然都通过了显著性检验,但FGLS和FE的符合相反,而lnfdi 在方程1中通过了检验,而在方程2中没有通过显著性检验,说明结果不够稳健,有待进一步考察。但可以认为经济发展水平是制造业资源环境保护的驱动因素,且人均地区收入水平越多制造业的固体废物排放则越少。

(六)内生性

计量模型中的一些变量可能存在由于逆向因果关系导致的内生性问题。例如,技术水平上升可能会提高环境保护能力,反过来,环境保护能力强的企业,可能会增大企业环保投入,从而刺激与环境保护相关产业的科技投入,促进了技术水平上升。动态Panel(GMM)是解决内生性问题的常用方法之一。GMM主要有差分GMM和系统GMM两种,由于系统 GMM 估计相对差分 GMM 估计方程来说有着更好的有限样本特征,且估计结果更加有效,因此我们使用系统 GMM 方法进行估计。系统 GMM 估计中,水平变量的滞后项是差分变量的工具变量,差分变量的滞后项又是水平变量的工具变量。用 Sargan检验及 AR 检验进行判断,在 Sargan检验中,P值均大于0.1,即原假设为工具变量有效;在 AR 检验中,残差项允许存在一阶序列相关,但不允许存在二阶序列相关。sys-GMM回归结果见表8所示。

表8 sys-GMM回归结果

表8的第二列方程1为基于能源消耗指数的系统动态回归结果,第三列、第四列和第五列分别为基于废水排放指数、废气排放指数和固体废物排放指数的系统动态回归结果。表7说明,在考虑内生性、采用系统GMM方法后,无论是以能源消费指数,还是以废水排放指数、废气排放指数或者是固体废物排放指数测度中国制造业资源环境保护能力,经济发展水平、科技投入、FDI都与中国制造业资源环境保护能力成显著的正相关关系。对比分析表4至表7,说明系统GMM回归结果基本是稳健的,经济发展水平、科技投入、FDI都与中国制造业资源环境保护能力成正相关关系。

四、结论与建议

通过前文的研究可以发现:无论是以能源消费指数,还是以废水排放指数、废气排放指数或者是固体废物排放指数测度中国制造业资源环境保护能力,经济发展水平、科技投入、FDI都与中国制造业资源环境保护能力成正相关关系,即经济发展水平、科技投入、FDI都是驱动中国制造业资源环境保护能力的正向因素。

科技投入与FDI对环境保护能力的正向影响验证了本文的假设,而经济发展水平对环境保护能力的影响则与本文之前的假设相悖。其原因可能主要在于:近年来,政府强化了经济发展的环境约束,在进一步完善政策法规的同时,加大了对资源环境破坏的惩治力度,使得经济发展对资源环境的负面影响减少。其次,经济的迅速发展对资源的保护和环境的治理提供了更多的物质支持。同时,在资源环境问题越发凸显的背景下,越来越多的制造业企业社会责任意识逐渐觉醒,使其对资源环境保护关注的主动性增强。伴随着开放进程的加快和市场化的推进,竞争的约束使得更多的制造业企业加大了技术的引进,企业生产的技术含量有了显著的提升,从而降低了经济发展对资源环境的破坏。

基于本文的研究结论,为了更好地提升我国制造业的资源环境保护能力,我们可以采取以下对策:强化结构转化和产业升级,实现经济增长模式转型,从而提高中国经济增长的质量;加大科技投入,特别是减排技术、新能源技术等的投入,提升产业技术装备水平,加快节能环保重点工程建设,以及加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度等举措;优化FDI结构,在引进外商投资时,对破坏资源环境的项目“零容忍”。杜绝通过外商投资途径向中国转移污染产业;进一步唤醒企业对资源环境责任的意识,进一步完善相关环境法规体系并强化其执行力度,提高企业违法成本。

参考文献:

[1]国家统计局能源司.中国能源统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013.

[2]国家统计局,环境保护部.中国环境统计年鉴 2014[M].北京:中国统计出版社,2014.

[3]蕾切尔·卡森.寂静的春天[M].上海:上海译文出版社,2007.

[4]GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Economic Growth and the Environment [J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[5]沈满洪,许云华.一种新型的环境库兹涅茨曲线[J].浙江社会科学,2000(4):53-56.

[6]马妍,朱晓东.基于环境库兹涅茨曲线的江苏省经济增长的环境效应研究[J].环境管理与科学,2007,32(4):38- 48.

[7]汤二子,孙振.制造业企业污染排放与产出关系实证研究——企业层面是否存在环境库兹涅茨曲线? [J].财经科学,2012(8):67-74.

[8]PORTER ME.America’s Green Strategy[J].Scientific Ame ̄rican,1991(4):168.

[9]林雄平.科技进步促进环境保护可持续发展[J].能源与环境,2008(5):71-72.

[10]王姗姗,屈小娥.基于环境效应的中国制造业全要素能源效率变动研究 [J].2011(8):130-137.

[11]LIANG Sai,ZHANG Tianzhu.What is driving CO2emissions in a typical manufacturing center of South China? The case of Jiangsu Province [J].Energy Policy,2011(11):1078-1083.

[12]KIMITAKA Nishitani,SHINJI Kaneko,HIDEMICHI Fujii,et al.Are firms’ voluntary environmental management activities beneficial for the environment and business? An e ̄mpirical study focusing on Japanese manufacturing firms[J].Journal of Environmental Management,2012(8):121-130.

[13]DINDA S.Environmental kuznets curve hypothesis:A survey [J].Ecological economics,2004,49(4):431- 455.

[14]MAGNANI E.The environmental kuznets curve:Deve ̄lopment path or policy result? [J].Environmental Modelling & Software,2001,16(2):157-165.

[15]FRIEDL B,GETZNER M.Determinants of CO2emissions in a small open economy [J].Ecological Economics,2003,45(1):133-148.

[16]CHRISTOPH Böhringer,ULF Moslener,ULRICH Oberndorfer,et al.Clean and productive? empirical evidence from the German manufacturing industry[J].Research Policy,2012(3):442-451.

[17]李伟娜,金晓雨.中国制造业的环境技术效率研究[J].中国科技论坛,2011(2):33-38.

[18]李玲,陶锋.中国制造业最优环境规制强度的选择——基于绿色全要素生产率的视角[J].中国工业经济,2012(5):70- 82.

[19]上官绪明.FDI、经济增长与环境污染——基于 SVAR 模型的实证分析[J].生态经济,2014(10):46- 49.

[20]MANAGI S.Trade liberalization and the environment:Car ̄bon dioxide for 1960-1999 [J].Economics Bulletin,2004,17(1):1-5.

[21]WALTER I,UGELOW J L.Environmental policies in devel ̄oping countries [J].Ambio,1979:102-109.

[22]ZENG Dao-Zhi,ZHAO Laixun .Pollution havens and indu ̄strial agglomeration[J].Journal of Environmental Economics and Management,2009(9):141-153.

[23]JAVORCIK B S,WEI S J.Pollution havens and foreign direct investment:Dirty secret or popular myth? [J].Contributions in Economic Analysis & Policy,2004,3(2):1244.

[24]BUSSE M,HEFEKER C.Political risk,institutions and foreign direct investment [J].European Journal of Political Economy,2007,23(2):397- 415.

[25]XING Y,KOLSTAD C D.Do lax environmental regulations attract foreign investment? [J].Environmental and Resource Economics,2002,21(1):1-22.

[26]HOFFMANN R,LEE C G,RAMASAMY B,et al.FDI and pol ̄lution:A granger causality test using panel data [J].Journal of International Development,2005,17(3):311-317.

[27]DEAN J M,LOVELY M E,WANG H.Are Foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China [J].Journal of Development Economics,2009,90(1):1-13.

[28]张云,等.北京市工业废气排放的环境库兹涅茨特征及因素分析[J].首都师范大学学报:自然科学版,2005,26(1):113-116.

[29]高振宁,等.江苏省环境库兹涅茨特征分析[J].农村生态环境,2004,20(1):41- 43,59.

[30]孙立,李俊清.可利用的水与环境库兹涅茨曲线的拓展和分析[J].科学技术与工程,2004,4(5):403- 408.

[31]林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009(4):27-36.

[32]吴玉萍,等.北京市经济增长与环境污染水平计量模型研究[J].地理研究,2002,21(2):239-246.

[33]许广月,宋德勇.中国碳排放环境库兹涅茨曲线的实证研究——基于省域面板数据[J].中国工业经济,2010(5):37- 47.

[34]林雄平.科技进步促进环境保护可持续发展[J].能源与环境,2008(5):71-72.

[35]张涤.浅谈科技在环境保护中的作用[J].农业经济,2011(7):91-92.

[36]沈利生,唐志.对外贸易对我国污染排放的影响——以二氧化硫排放为例[J].管理世界,2008(6):21-29.

[37]张德强.外国直接投资与环境保护的冲突与融合——兼论我国如何平衡FDI与环境保护的关系[J].国际贸易问题,2007(9):57- 63.

[38]张洋.环境政策与环境技术创新对两类上市公司的影响差异研究[D].北京:北京化工大学,2012.

[39]万建香.环境政策促进区域经济发展的传导机制研究[D].南昌:江西财经大学,2011.

[40]范群林,邵云飞,唐小娥.环境政策、技术进步、市场结构对环境技术创新影响的实证研究[J].科研管理,2013(6):68-76.

(本文责编:海洋)