寻找失踪的方大曾

何晞宇

2015年7月7日,卢沟桥事变纪念日,中国国家博物馆举行了“抗战与文艺:纪念抗日战争胜利70周年馆藏文物系列展”。这次展览中,首次将记录国民革命军早期抗日影像的方大曾与八路军第一位专职摄影记者、曾被称为“中国的卡帕”(卡帕即罗伯特·卡帕,20世纪最著名的战地摄影记者)的沙飞,以及中共敌后抗战摄影事业的开拓者石少华的摄影作品并列展出。

摄影史学家、曾为新华社驻波黑战场摄影记者的曾璜告诉《中国新闻周刊》,“小方”(方大曾昵称)的影像过去一直没有得到广泛传播,是因为他记录的是国民党正面战场的抗战。很长时间以来,新中国的影像史实际上是一部红色影像史。小方重新被认识,不仅是中国摄影史的进步,而且是中国政治的进步。

为了将“小方”介绍给世人,无数人接力走过了漫长的路。

与“小方”初次接触

1986年初夏,方澄敏揣着哥哥方大曾的遗物——几张120底片,来到离家不远的北京东单红星胡同61号中国摄影家协会。

她已经71岁了,垂垂老矣,但拍摄这些照片的哥哥当年才25岁,永远25岁,永远是她心中那个青春、热情、才华洋溢的“小方”。她总想为他做点什么,让他不至于彻底从人间消失。

在61号院的传达室,她问门卫可不可以找一下协会的负责人,门卫听了她的情况,建议她先联系《中国摄影》编辑部。《中国摄影》是国内最早的专业级刊物,创刊于1957年,致力于介绍前沿的视觉表现方式和摄影技巧。

文字编辑吴常云接待了她。“她说她有一个哥哥,留下一些图片,怎么才可以发挥作用?”吴常云对《中国新闻周刊》回忆道。

吴常云对摄影史不太了解,之前也没听说过“小方”,请教单位理论研究室的老人,被告之,这是一个被埋没的摄影师,应该赶快介绍他的作品。

吴常云根据方澄敏留下的地址找到方家。方澄敏取出一只木盒子,有一只小抽屉那么大,里面全是方大曾留下的底片。他一张一张地翻看。片子主要是社会百态和战地题材。底片保管的情况一般,很旧,也不是很清晰了。

他试着从《黄河组图》里挑了几张构图讲究、人体很有质感、光影效果也不错的片子,带回了编辑部。总编辑袁毅平看过后,很快同意将其中表现黄河纤夫和黄河船夫的两张发表。

照片登载在《中国摄影》当年第三期的“旧作新话”栏目中。事实上,这两张照片并不太符合该刊的唯美诉求,“旧作新话”栏目也很少出现,少数几次出现介绍的都是吴印咸这样摄影大家的作品。这次算是破例了。吴常云还配发了一篇名为《历史尚需回顾——有感于方大曾作品的发表》的介绍。他写道:“我们从作品中,似乎可以听到一种被压抑的、愤闷的吼声,一种力量的凝聚。”

方澄敏曾向吴常云表示,想把底片捐给中国摄影家协会。吴常云请示领导,得知协会当时没有保存底片的条件,就婉拒了捐赠。此后,他再也没见到过方澄敏。

“薄来厚往”

“小方”的名字再次出现在东单红星胡同61号,已是1989年初冬。

中国摄影出版社副社长陈申像往常一样来到红星胡同61号的中国摄影出版社上班。他的领导、中国摄影家协会副主席陈昌谦来找他,约他一起去方澄敏家。1980年代初,他们都参加了《中国摄影史》的编纂工作,由此知道了“小方”其人。

在协和胡同一个僻静、不太“严谨讲究”的小院中,他们见到了方澄敏和她珍藏的宝贝——一只长30厘米、宽20厘米、高10厘米左右的小木盒,里面放着800多张用小红纸袋装着的120底片。

后来陈申得知,这个木盒是当年小方专门找木匠定做的,原本有两个。1937年7月下旬,北平沦陷。当时小方已在新闻界崭露头角,常在各大报刊发表前线抗战通讯与图片专辑,名声在外。方家人担心惹上事端,在做饭笼火时,将其中一盒采访笔记和底片烧掉了。另一盒被疼惜独子的方母悄悄藏起来,才得以保存下来。

没过几天,陈申在单位传达室再次见到了捧着木盒的方澄敏。陈申邀请她上楼坐坐,她不肯,把木盒递给陈申,说:“这些底片我给你们了。你拿去研究。”陈申很惊诧:“那我给您打个条儿?”没想到,老太太拿出早已写好的收条,上书:“今天送上方大曾底片837张。”

方大曾(小方)。图/受访者提供

绥远战场上的傅作义部队。摄影/方大曾

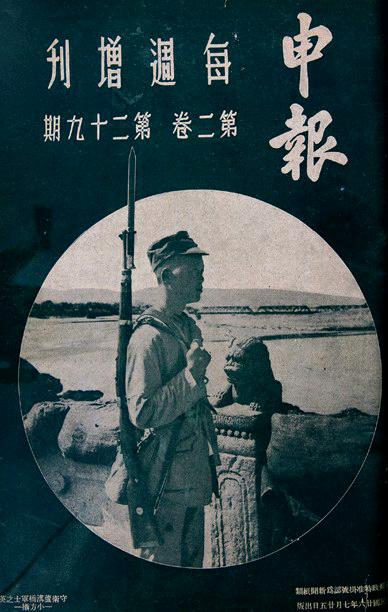

1937年7月25日,上海《申报》增刊用方大曾拍摄的守卫卢沟桥的士兵做封面。冯雪松在北京图书馆查阅资料时,发现了小方在《申报》增刊发表的一系列尘封已久的通讯和图片报道。图/受访者提供

就这样,自方母与方澄敏之后,陈申成为小方遗作的第三位保管者。

陈申将小方的全部底片打样出来研究,陆续在报刊上发表了一些零星的研究成果。每一次得到的稿费,他都给方澄敏送去。

“老太太也收,但过不了一个礼拜,她就买点东西给我送回来,而且买的礼物比那稿费还多。这似乎是中国传统中的‘薄来厚往。”陈申告诉《中国新闻周刊》,“她还不上楼,每次都把东西往门卫那一搁,然后门卫打电话说,老太太又来了。”

陈申一直记挂着老太太的心愿——将小方的遗作出版,遗憾的是,当时没有出版社表现出兴趣和意愿。

从台湾“出口转内销”

1993年,台湾摄影家阮义忠来内地为他创办的《摄影家》杂志取材。

阮义忠是陈申的朋友,也是中国摄影出版社的作者。在接待阮义忠时,陈申无意中提起,他发现了一位不为人知的战地摄影记者、在抗战早期失踪的“小方”,还让阮义忠看了小方作品的样片。

阮义忠把全部打样借回旅馆,在床上铺开看。“尽管这些样片的浓度、反差都处理得很糟糕,但我立刻就知道,我面对的是一位天才。”他后来这样回忆道。

他带着借到的50张底片和陈申提供的8张照片回台。从香港中转时,飞机险些出事,在最危急的那一刻,太太脑子里全是12岁的儿子,而他一心想的竟是,愧对左胸口袋里的“小方”。“他已经够倒霉地失踪了,且被遗忘了50多年,这下子,岂不如同他又死一次?”

他在暗房里困了一个星期,将58张精挑细选的照片仔细放大,每放一张,就对小方的才气佩服一回。“他的构图完美极了……他看事情的方式直入核心,不受旁枝末节的影响。最令人诧异的是,他的表现手法就是在半个世纪后的今天看来,依旧显得十分现代。”

1994年,《摄影家》杂志第17期为方大曾做了一整期专辑。方大曾成为这家杂志唯一介绍过的抗战时期的大陆摄影师。在专辑前言里,阮义忠断言:“方大曾与他同时代的任何世界摄影家相比,毫不逊色。”

《摄影家》虽是一本台湾杂志,但在大陆业界也有相当的影响力,“小方”的名字渐渐在大陆文化圈里传开了。

“激战前宁静的前线,一个士兵背着上了剌刀的长枪站在掩体里;运送补给品的民夫散漫地走在高山之下;车站前移防的士兵,脸上匆忙的神色显示了他们没有时间去思考自己的命运。”作家余华被这58幅才华横溢的照片所震撼,写了一篇随笔《消失的意义》。

1995年,陈申接到摄影杂志《焦点》的约稿,对方澄敏作了一次专访,并录了音,首次将小方的故事公诸于世。

“小方”的前世今生

小方,原名方德曾,又名方大曾,于1912年夏天出生在北京协和胡同的一个小康之家。父亲在北洋政府时期担任外交部主事,母亲是位开明的家庭妇女。上小学时,他便十分喜欢摄影。疼惜独子的母亲花了7个大洋给他买了一台照相机。而在当时,5个大洋便可在北京租一间像样的单身公寓了。

受中共地下党团的影响,小方思想左倾,还曾加入过中共的外围组织。1935年,他从北平中法大学经济系毕业,被天津的中共地下党组织创立的中外新闻社聘为摄影记者。与此同时,他还为天津多家报刊供稿。他身材高大,率性活泼,人缘极好,被朋辈昵称为“小方”,随后这也就成为他最常用的笔名。

1936年12月初的一个寒夜,因采访中国西北角而名扬报界的《大公报》记者范长江在绥远前线驻地见到了小方。小方告诉他,自己准备孤身骑马,翻越阴山,到绥远抗战的主阵地——百灵庙战场去采访。这种不声不响的“壮举”,让他吃了一惊。

1937年7月,“七七事变”后第三天,方大曾离家奔赴卢沟桥,到长辛店采访,成为第一个进入卢沟桥一带的记者。他以“小方”为笔名发表了近7000字的抗战报道以及多个图片专辑。据同业者回忆,他嗅觉敏锐,文笔流畅,观察深刻,这些图文并茂的报道深受读者欢迎。

通过范长江的介绍,小方担任了上海《大公报》前线特派通讯员,被分派至平绥平汉战场的右翼——平汉线进行报道工作。然而,他的“勇猛”又让范长江“大为惊异”了一次。他竟因为收到虚假消息,而擅自跑到了左翼的绥东战场采访。

9月,保定失陷,小方退到保定东南的蠡县。9月18日,他在蠡县发出《平汉线北段的变化》的报道,从此再无音讯。这一年,他25岁。

小方失踪后,朋友们曾多方打听。1938年9月,范长江撰文说:“在上海和汉口,我曾会到千百个关心小方的人!……但是去年保定战争之后今天已经快一年了。我们还看不到我们这位硕壮身躯、面庞红润、头发带黄的斯拉夫型青年新闻战士。”时间长了,大家渐渐对他的生还都不抱希望了。

但方澄敏和母亲从来没有放弃过。

小方1937年7月离家前,母亲告诉他,什么时候回来,就到家里来找她,她是至死也不会搬家的。从此,母亲在这座小院里,等了一辈子。

除了母亲,方澄敏大概是家里最理解小方的人。

“九一八”事变后,16岁的方澄敏上北京前门火车站“卧果儿”(卧轨示威),要求政府允许学生南下请愿。没想到这一幕让来拍摄学生运动的哥哥小方看到了。因为这件事,小方从此对妹妹刮目相看,两人成了兄妹加同志。小方天天在外面跑,方澄敏就在家里给他打下手:定影、配药水、帮他打杂等。小方一进家门,总是先问:“老方回来没有?”他自己是“小方”,倒管方澄敏叫“老方”。

“每当我拿起他所拍的照片或所写的文章,那真如鲁迅先生所说的,手里好像握着一团火,他要是突然地出现在我的面前,那该多好啊!”多年来,这个信念支撑着方澄敏。

1966年,“破四旧”开始后,小方留下的木盒再次成为家里的沉重负担。木盒里底片的内容除了反映西北民情,大量的都是反映国统区的社会生活和部队作战,尤其是傅作义部队的绥远抗战。里面小方的军旅肖像照也是国民革命军的装扮。

方澄敏和母亲商量来商量去,觉得唯一的生机就是把木盒主动上交给单位保管。方澄敏在单位人缘好,红卫兵办公室没有多问就同意接受她上交的底片。不出所料,底片上交后不到一个月,抄家的就上门了。

1969年,小方的母亲在北京协和胡同10号的老宅去世。

“破四旧”的风潮很快过去了。1970年前后的一天,方澄敏去单位工会,无意间在工会活动室角落里看见被废报纸盖着的一堆底片,她一眼就认出来那是什么。和单位简单打了个招呼后,她再次把“小方”带回了家。

1970年代,她退休了。退休后有了余暇,她开始去图书馆查阅旧刊,整理小方的底片。以前她就知道哥哥是个能干的人,资料看得越多,越能感受到哥哥的才华、对工作的投入、对理想的真挚和热情。

时进1980年代,她手里的“这团火”,开始了被接力传递的征程。

连拍两次的纪录片

1995年,陈申做完《焦点》杂志的小方专辑后,接到了卢沟桥抗日战争纪念馆的电话,希望征集小方的片子。

此前,陈申与方澄敏商量过,这一盒遗物最后的出路一定是捐给国家,但时机还不成熟,他没有答应。小方的外甥张在璇在《四川日报》做摄影记者,也在为舅舅的遗作找寻合适的出路,陈申便把木盒还给了方家,交由张在璇继续保管。

1999年秋,陈申策划的《方大曾的故事》终于要出版了。为了即将出版的书,陈申想与中央电视台的《美术星空》合作进行推广。他给栏目编导、自己的朋友姜尔加发去了传真。

传真先被《美术星空》新来的编导冯雪松看见了。在一堆报纸信件中,他一下就看到传真上“战地摄影师”“神秘地失踪”“一千多张底片”等关键词。对于29岁、正处于创作勃发期的他来说,这些词语极具诱惑力。他立刻给还在出差的姜尔加打电话,跟她要了这个选题,并跟陈申取得了联系。

冯雪松开始寻找知情人。此时,除了方澄敏,小方的其他亲友均已去世。协和胡同的老宅经过几十年的风雨,也早已面目全非。学界、党史办、史志办、方志办……都没有人了解情况。最后只剩下一途,泡图书馆。

冯雪松在图书馆里待了四个半月。“每天闻那些报纸,闻得都要吐了。”他告诉《中国新闻周刊》,“我答应了老太太要全力以赴,答应到后来都有点后悔了。”

老天好像在跟冯雪松开玩笑。就在开机前一周,纪录片主述人方澄敏突然中风,引发语言障碍。“她看着你,哗哗哗地淌眼泪。”因为经费有限,去河北、山西寻找小方最后踪迹的外拍计划也搁浅了。

最终,片子还是在第二年制作完成了。2000年7月9日,《寻找方大曾》在中央电视台科教频道正式播出。

但追寻并没有停止。“每次我做完小方,要画上一个句号的时候,这个句号都会变成一个问号,然后变成逗号,然后继续往下找。”冯雪松告诉《中国新闻周刊》。

纪录片播出后不久,冯雪松在台里巧遇主管《美术星空》的社教中心主任高峰。得知《寻找方大曾》原来的外拍计划没能完成,高峰指示,这个片子可以作为社教中心的特别节目继续拍摄。冯雪松从没听说过,一个节目播出以后还能再继续拍摄。

一个月后,冯雪松独自一人沿着小方的最后路线,进行了外景踩点和拍摄:从北京到河北保定,过石家庄,经山西太原,抵大同,再回到河北保定。

1937年7月30日下午,保定遭受敌机轰炸,孙连仲部队开赴前线,接管了29军防线。小方的同行当天晚上离开保定搭车回南方,他却独自一人留了下来。“他留在保定是为了活着,为了继续摄影和写稿,可是得到的却是消失的命运。”余华在《消失的意义》里写道。

可惜,冯雪松的追寻没能敌过消失的力量。他没有找到任何有助解开小方失踪之谜的确切线索。

2000年11月,《寻找方大曾》的第二版播出了。

在陈申和同事的努力下,中国摄影出版社出版的《寻找方大曾——一个失踪的摄影师》也顺利面世了。2002年7月,在四川籍足球名将马明宇的资助下,由中国摄影出版社和四川摄影家协会主办的方大曾影展在四川美术馆举行。

2005年,国家博物馆研究员张明告诉陈申,国博恒温恒湿的底片库建成了,正在征集照片。陈申觉得这是个好机会,便把方家的联系方式给了他。经过多番接洽,2006年3月16日,方家保管的837张底片无偿捐献给了中国国家博物馆。

就在举行捐赠仪式的10天前,找了一辈子哥哥的方澄敏安详离世。

骨牌效应

2012年,时值方大曾百年诞辰。冯雪松觉得,小方能编、能写、能拍,简直是“全能记者”,而且长得又帅,如果放在今天,具备一切走红的条件,于是想利用蓬勃发展的新媒体做一下宣传。他在央视网做了方大曾纪念专题,又举办了线上访谈和征文活动。但整个活动期间,来进行线上互动的竟一个也没有。

2013年,已经退休的陈申在上海遇到出版界的旧友,提起挂在心头20多年的方大曾,旧友立刻表示可以做出版社的选题。陈申十分兴奋,向他推荐了冯雪松。

意外的出书机会让冯雪松备感压力。出版社说要签10年的版权,这让他有点犹豫,去问陈申。“陈老师说,谁看哪?给他们得了!我一想也是。”

2014年秋天,《方大曾:消失与重现》出版了。出版社没安排什么宣传活动,个别来采访的媒体也没听过此人。

这时,被冯雪松称为“多米诺骨牌效应”的反应产生了。

12月,汕头新闻学院院长范东升收到陈申寄来的新书,正在重新编辑范长江文集的他大受震撼。很快他就为冯雪松的新书写了一篇热情洋溢的书评,发表在《光明日报》上。他评价道,小方的摄影作品在视觉上为范长江的《中国的西北角》和《塞上行》做了最好的诠释。

2015年2月,《大公报》北京分社总编辑孙志慕名来访,并主动陪着冯雪松去新闻史学界泰斗方汉奇家中拜访。方汉奇给予了这本书高度评价。

“小方像流星一样划过,留下瞬间的光芒,但他的影响是载入史册的。”方汉奇告诉《中国新闻周刊》。他还表示,要将这一事件编进即将在2016年出版的《中国新闻事业编年史》当中。

2015年3月,全国两会期间,全国人大代表、《澳门日报》社社长陆波正式提案,建议中宣部、中国记协以官方的名义纪念这位新闻先驱,这样有利于两岸同胞的亲情融合。

5月25日,中国记协召开了座谈会,请冯雪松介绍追踪采写方大曾的情况。从那以后,他就忙不过来了。

他接受了多家官方媒体的采访,在香港和内地做了多场关于方大曾的演讲。7月7日,在他的推动下,保定的方大曾纪念馆顺利开幕。9月,他开始了一个人的公益活动“方大曾校园行”,预计在两年内走访两岸三地的20所高校,宣讲小方的事迹。

在《消失的意义》的最后,余华引用了古罗马诗人贺拉斯的名句:

阿伽门农之前的英雄何止百千,

谁曾得到你们一掬同情之泪?

他们已深深埋进历史的长夜。

对于冯雪松来说,只要小方还没有下落,他就会沿着这条历史长河,一直追寻下去。