重新思考制裁

科菲·安南+马凯硕

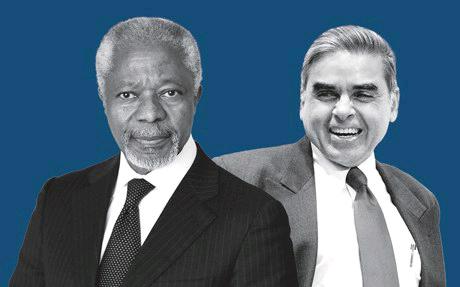

科菲·安南和马凯硕。

科菲·安南

科菲·安南基金会主席,联合国前秘书长。

马凯硕

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长。

如今,联合国安理会采取的制裁措施比历史上任何时期都要多。20世纪90年代,采取制裁措施最多的数量为8起;21世纪第一个10年,这一数值最高达到12次;如今则为16起。这些总数尚不包括欧盟和美国所实施的制裁。若将后两者都包括进来,你也许会认为,制裁已经被证明是促进国际和平与安全的有效工具。然而不幸的是,事实并非如此。

学术研究表明,制裁取得的成功非常有限。日内瓦国际关系研究院(Graduate Institute in Geneva)的托马斯·比尔斯特克(Thomas Biersteker)估算,制裁起作用的情况只占20%左右。牛津大学的亚当·罗伯茨(Adam Roberts)认为,“几乎没有可以明确认定为成功的制裁,除非你将其他因素综合在一起考虑,可能会有一些。”比如,美国和欧盟对缅甸的制裁也许促进了该国决定开放经济、采取渐进式政治改革,但也许对其他地区性影响的考量,才是带来这一结果的更重要的因素。

但制裁机制的潜在问题远不仅限于其无效性。有证据表明,制裁可能适得其反。比如,被制裁目标可以通过控制被禁商品的黑市而中饱私囊。以海地为例,1993至1994年,该国遭遇石油禁运期间,军政府为黑市石油贸易提供便利,使其可以出入相邻的多米尼加边境。

当被制裁目标国有强烈的报复心时,风险会进一步放大,因为实施制裁的国家的民众可能反对其领导人采取的措施。例如,当美国和欧盟因为俄罗斯入侵克里米亚而对俄实施制裁时,俄罗斯以禁止从西欧国家进口食品来实施反制,这导致布鲁塞尔和其他各地农民示威,抗议农产品价格下跌。

而且,即使制裁根本无法达成预期的效果,它们往往仍然继续被实施。其中一个原因是,一旦制裁措施生效,联合国安理会五大常任理事国可以“逆向否决”取消实施的决议。因此,尽管决策机制需要受到定期评估,但只要有一个常任理事国决心维持制裁,它就无法被取消。

20世纪90年代美国所支持的对伊拉克的制裁便是如此。制裁不但对萨达姆及其政权(制裁的目标)造成了严重影响,更重要的是,它也让无数无辜人民蒙受了痛苦。据芝加哥罗耀拉大学(Loyola University)的乔伊·戈登(Joy Gordon)估算,该制裁导致了67万至88万起额外的儿童死亡。

平心而论,国际社会当时认识到制裁给伊拉克带来的痛苦,试图让制裁能够针对更明确的目标或者变得更加“聪明”。但今天的定向制裁是否真的比以前的全面制裁更有效?对于这一点,我们仍不清楚。戈登指出,黑市贸易仍然能够规避军备和石油禁运。此外,针对特定行业的制裁可能伤及总体经济,损害普通公民的生计和福利,而这些后果常常被忽视。

针对特定个人的制裁,比如资产冻结和旅行禁令,能够更好地避免广泛的附带伤害。但这种方式仍有可能将无辜者列入制裁名单。当然,由于无端受到影响的人不断提起诉讼,现在确定制裁目标的程序已经有所改进。

制裁确实达到了一定的目的。哥伦比亚大学的迈克尔·多伊尔(Michael Doyle)指出,“如果不作为或者动用武力等替代方案更糟糕的话——有时它们的确如此,那么,制裁就是有道理的。不作为可能意味着容忍侵犯人权,或者只是存粹的口头批判。至于动用武力,一些侵犯人权的行为还不值得如此大动干戈,并且它常常造成更大的人身和物质伤害。”

当领导人过于依赖制裁时,同样会有问题。哈佛大学的约翰·鲁吉(John Ruggie)言简意赅地说明了这个问题:“制裁是强力的外交工具——除非决策者已经忘记了外交的部分。”而事实上,通常的情况是,领导人不愿意或不能够在适当的时机采取措施追求真正的政治解决,而把使用制裁作为捷径。

哈佛大学的肯尼斯·罗格夫(Kenneth Rogoff)指出,“制裁的效果常常很令人失望,以至于许多学者认为这类措施之所以实施,只是为了政府向国内群众表明它在做些什么。”美国对古巴的严厉制裁显然属于这一范畴,对古巴的制裁既廉价又无效,事实上制裁还可能延迟了古巴的改革。

不幸的是,通常而言,与采取制裁行动相比,正确地实施制裁并不被看重。但是,考虑到制裁引起的争议性效果,探讨新的路径显得非常必要。毕竟,公共政策应该以证据而不是直觉和情绪为指导。而证据表明,为了成功实施制裁并避免意外的后果,小心翼翼地调整制裁策略必须与政治解决方案齐头并进。

实施制裁也许让一些人感觉良好。但如果要让它们确实成为好的措施,我们必须改进它的使用方法。