围岩注浆加固技术在孙疃南翼轨道大巷底鼓治理的应用

刘亚军

摘 要:结合孙疃矿-545m南翼轨道大巷实际情况,在底鼓治理实践中提出底鼓控制的研究思路,通过消除或者减少巷道底板无效加固区,使各项支护与围岩组成可靠的承载结构,对底板进行有效加固,可以有效控制巷道底鼓的发生。通过锚杆支护结合浅孔密注充填注浆和深孔强化注浆,成功解决了孙疃矿-545m南翼轨道大巷的支护问题,取得了明显的技术经济效益,对此类巷道支护具有指导意义。

关键词:注浆加固 巷道支护 围岩控制 底鼓 数值模拟

中图分类号:ID265.4 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(b)-0082-02

孙疃矿新建以来,由高地压引起的大变形一直是巷道主要的破坏方式,随着有针对性的技术攻关不断开展,实践期间研究采用了高强锚杆、帮部锚索支护、架U型钢封闭支架以及注浆加固注浆等多种支护方式,均无法控制巷道变形,尤其是巷道破坏在断层带及临近煤层岩性恶化区域更加突出。南翼轨道大巷围岩主要为粉砂岩、泥岩以及煤线,巷道由于局部横穿煤层,同时受到断层影响,巷道底鼓严重。

1 底鼓治理研究思路

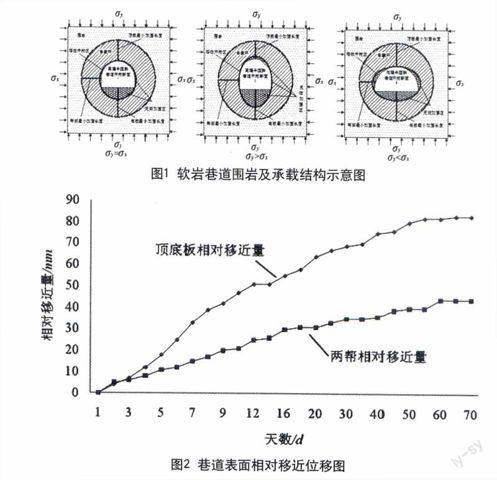

在巷道开挖过程中,围岩破坏变形存在如下力学模型,巷道开挖后,存在一个与巷道相切的等效开挖区,随断面形状和应力条件的不同,周围存在明显的无效加固区(应力条件分为三类,σy=σx,σy>σx,σy<σx),见图1所示。随岩性不同,巷道的破碎区也有明显的不同,而对于巷道整体的加固,存在一个合理的加固范围和最小加固长度,才能使各加固措施能够形成有效的承载环,因而顶帮底的加固和控制措施有如下的特征:

(1)顶板的加固与控制无论在何种应力条件下都相对容易。而且可采取多种控制方式,注浆加固、长锚杆及锚索支护等;

(2)帮部加固明显受限。帮部加固虽然可以与顶部采用相同方式施工,但是其打眼与其它配套工序,都比顶部困难许多;

(3)底板控制极其困难。在底板存在着较大的无效加固区,严重底鼓时,采用底板注浆锚索和锚杆以及反底拱施工等控制措施都极难施工。

通过消除或者减少巷道底板无效加固区,使各项支护与围岩组成可靠的承载结构,对底板进行有效加固,可以有效控制巷道底鼓的发生。

2 孙疃矿南翼轨道大巷底臌治理方案及设计参数

2.1 底鼓治理方案

根据孙疃南翼轨道大巷底臌段的围岩特点和断面要求,设计如下的支护参数,确保巷道底鼓的有效控制。其修复方案为:全封闭U型棚+锚注支护。

其工艺流程为:顶区锚索锁棚—浅孔固结注浆—扩帮替换U型棚腿—锁腿锚杆—全断面喷浆(要求壁后喷实)—底板浅层开挖卧底—底板锚杆(锚注一体)—帮部与顶区注浆锚杆—全断面深孔注浆—注浆锚索(可选)。

2.2 支护设计参数

(1)扩帮替换U型棚腿。

锚索配合工字钢托梁护顶:在架U型棚段,每2棚安设3套Φ17.8×6300mm顶部锁棚锚索,锚索固定于托顶工字钢梁上,进行进U型棚的顶部锁棚施工,将U型棚拱部固定于顶板岩层中。锚索排距为1.2m,间距为1.8m。

浅孔固结注浆:对于围岩破碎自稳能力差的地段,要进行浅孔固结注浆,将浅层破碎岩体进行加固。

(2)锚杆支护。

锚杆支护:在扩帮结束后一个圆班必须采用GM24/3000-490高强锚杆进行支护。锚杆间距为800mm,排距1200mm,锚杆支护必须紧跟架棚施工。每棚采用4根GM24/3000-490高强锚杆配合可搭接式锁腿卡缆进行锁棚施工,底角锁腿锚杆距底板400mm,向下带扎角15°。

(3)底板锚杆与反拱U型棚。

在底板浅层开挖卧底后,架设反拱U型棚,并安设底板锚杆,每棚安设4根底拱锚杆,锚杆长度为2.8m或2.4m(根据施工情况确定),采用两节Z2550锚固树脂药卷加长锚固。同时底板每2棚安设一排(3根)锚注一体锚杆,该锚杆排距1.2m,间距1.8m。帮顶锚杆施工可以采用风锤或气腿式锚杆钻机,底拱锚杆要求采用配套MQJ-120/S气动底板锚杆钻机。

(4)全断面喷浆。

全断面喷浆应在U型棚架设完成之后进行,对于U型棚壁后及底拱角应当反复喷浆充实。喷浆料采用水泥、黄沙、石子按照1:2:2比例混合配置,为了保证喷浆过程中浆液流动性,喷浆料中应不加或者少加速凝剂,喷浆作业中严格把控喷浆质量,务必做到密实可靠。

(5)深孔注浆。

在施工锚杆钻孔的同时要求打设注浆孔,注浆孔深2.8~3.0m。

帮、顶注浆:注浆孔间距1.6m,排距1.2m,可以采用风锤或气腿式锚杆钻机施工;钻头直径Φ=42mm,注浆锚杆由4分钢管制成,长度为2m,底端扁平处理,设计管体注浆孔径前部8mm后部4mm孔径,注浆时帮角最下一排注浆锚杆下扎15°。

底板注浆:底板布置三个注浆孔,注浆孔间距1.8m,排距1.2m,孔深3.0m求采用配套MQJ-120/S气动底板锚杆钻机。注浆锚杆采用配套BQD28-3.0m底板注浆锚杆,当底板破碎塌孔严重时采用自进(钻)式中空注浆锚杆。

2.3 注浆加固效果分析

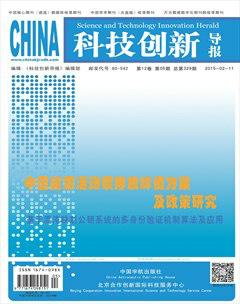

注浆加固后,对巷道顶底板及两帮的变形情况进行监测,观测结果如图2所示:

由图可见南翼轨道大巷巷道变形量小,巷道形状完整,未出现局部严重变形恶化现象,巷道顶底板最大位移83mm,两帮最大位移44mm,位移量在巷道加固后55天未出现变化,说明施工方案对南翼轨道大巷的支护起到了显著效。

3 结论

(1)提出了底鼓控制思路,通过消除或者减少巷道底板无效加固区,使各项支护与围岩组成可靠的承载结构,对底板进行有效加固,可以有效控制巷道底鼓的发生。

(2)联合密闭支护方式,有效控制了巷道的变形和底鼓失稳情况,不仅解决了大松动圈围岩巷道支护难题,而且有效防止了泥岩巷道围岩后期的渗流灾变。

(3)注浆加固施工工序简单,加固效果安全可靠,在技术上以及工程经济上具有明显优势。

参考文献

[1] 张华,刘建,李鹏,等.深部岩巷稳定性控制方法及实例研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(2):3913-3918.

[2] 黄德发,王宗敏,杨彬,等.地层注浆堵水与加固施工技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003.

[3] 张农,许兴亮,李桂臣.巷道围岩裂隙演化规律及渗流灾害控制[J].岩石力学与工程学报,2009,28(2):330-335.

[4] 柏建彪,侯朝炯.空巷顶板稳定性原理及支护技术研究[J].煤炭学报,2005,30(1):8-11.

[5] 柏建彪,侯朝炯.深部巷道围岩控制原理与应用研究[J].中国矿业大学学报,2006,35(2):145-148.

[6] 钱鸣高,石平五.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003.