江西省某县交通肇事案件中被害人过错影响定罪量刑的调查报告

江西省某县交通肇事案件中被害人过错影响定罪量刑的调查报告*

*青海民族大学创新项目结项成果。

刘伦欢

青海民族大学法学院,青海西宁810007

摘要:大多数被害人存在过错的交通肇事案件中,被害人都抱有“我横穿马路,难道他还敢撞我?”的扭曲心态。却忽略了驾驶员也可能在想“难道他见车还敢往上撞?”的同样心理。行人及非机动车不遵守交通规则的行为在县城屡见不鲜。一方面由于部分中老年群体受教育程度普遍较低,他们了解交通规则的途径少。中小学生交通意识异常淡薄,成群结伴嬉闹于马路、公车的显现时有发生。而这两部分群体正好占据了社会人口的绝大多数。当他们不遵守交通规则时,悲剧难免发生。

关键词:交通肇事;被害人过错

中图分类号:D924.1

作者简介:刘伦欢(1992-),女,江西宜黄人,青海民族大学法学院,2013级法律硕士研究生,研究方向:刑法学。

一、交通肇事罪

我国刑法第133条对“交通肇事罪”作出了定义。即因主观方面过失,客观方面违反交通管理法规并发生重大事故,造成行为结果—致人重伤、死亡或公私财产重大损失。

研究本课题的意义在于,交通肇事案件的发生率高,易于收集材料。另外,其行为模式千奇百怪,而司法机关以及民意关注的多关注犯罪人的主观恶劣程度、手段残忍程度,而忽略了被害人的行为对定罪、量刑的影响。但中国自古就有“咎由自取,死有余辜”的说法,本文中作者致力于研究被害人自己行为的过错对交通肇事案件的原因力、影响力。

二、笔者通过对江西省某县交通肇事案件的发生进行调查、统计、分析、研究,作出如下报告

交通肇事案件发生的特点:

(一)案件数量多、发生区域集中

笔者调研对象,是一个运输方式集中于货车、客车、私家车的较为落后的小县城,其道路多为省道、乡道。

2015年1月份,在集中收集的50起公诉案件中,交通肇事案件达13起;2月份达16起;三月份达17起。发生区域集中于省道,且拐弯处多有发生。案件发生时间集中于晚上7点至10点。

(二)行为人为男性,文化程度为初中以下

笔者将2015年1-3月份某县法院立案受理的交通肇事案件中随机抽取50起。发现所有肇事者均为男性,且经调查核实,其文化程度均为小学、初中未结业。笔者认为,男性易饮酒且冲动,又因为文化程度较低,对法律知识的接触面狭窄,对安全知识的掌握程度较低导致。

(三)表现形式有追尾、醉驾、超速、无证驾驶、超员驾驶

如上事故发生过错既有存在于行为人也有存在于受害者。如醉驾的行为人韩某撞上横穿马路的骑行者李某造成李某重伤。又如21:00左右某段高速公路上,私家车主孙某因汽车故障暂停行驶,但未设置提示牌,致使超速行驶的范某将其追尾。又如2015年1月份,某长途客车因超员搭载,发生事故致使车上人员发生重伤。

(四)案件处理结果多为缓刑M个月

笔者在交警大队手机发生的50起交通事故案件,其中有13起在交警大队的促成下达成和解。案件性质多为财产性损失,且多数案件被害人本身也存在过失。另有7起在检察院审查起诉阶段达成和解协议。剩余30起案件中,除一起造成2人死亡以外,均适用缓刑。

三、过错被害人对交通肇事案件量刑的影响

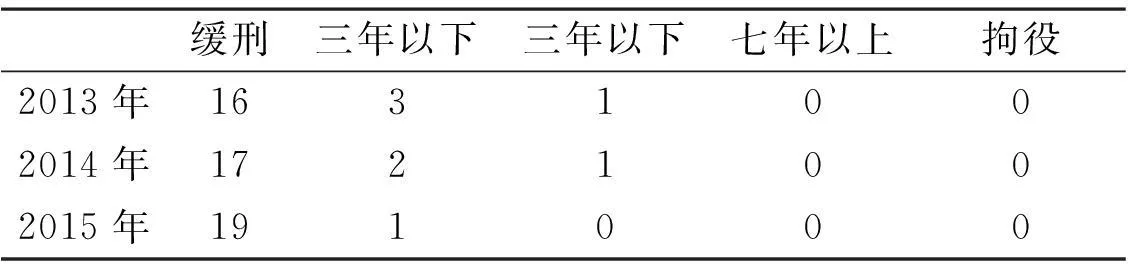

笔者分别收集了2013、2014、2015年1-3月份被害人存在一定过错的20起被审查起诉的交通肇事案件,对判决结果进行统计:

表一

表一的数据结果反映出缓刑在交通肇事案件中的县级法院判决中高达85%,并且逐年递增。监禁刑的适用范围多为三年以下,且适用率呈递减趋势。

原因分析如下:交通肇事案件起因于行为人的过失,且少数案件中被害人由于风险意识差存在一定过错而造成事故后果。法院适用非监禁刑有利于行为人具结悔过,规范自己的行为。再者,在此类案件中,行为人大多积极主动进行赔偿—对于此类主观非恶性的刑事案件,笔者认为,与其判处犯罪嫌疑人监禁刑,不如对其进行教育、考验以及鼓励犯罪嫌疑人对被害人进行赔偿以恢复其财产损失保障其日后生活。

处理交通肇事案件中存在的问题:

(一)交通肇事案件频发的原因

理论结合实践调研,笔者运用演绎推理对此类案件高发的原因进行总结:

首先,在县级城市,道路的现有实际情况不合理,易发生车辆间避让苦难的情况。

车辆作为代步工具已经日益普及,在农村及乡镇,每家每户至少拥有一辆摩托车。在为人们生活提供便利的同时也存在着安全隐患。

县级地区的修路状况大多呈翻新状态,新建道路几乎很少。由此便出现了现有道路不能适应日益增长的机动车、非机动车数量变化。笔者实地进入乡村道路调研发现,路面宽度并不足以同时容量下两辆并行的机动车。且路面多绕山而行,影响视野又少有设置路灯。

而省道的问题多出现于警示灯要么缺乏设置,要么有损坏。虽然在一、二线城市,交通指挥员的设置愈发普及,但在县级地区,仍就匮乏。虽然县级地区的驾驶员、行人安全意识偏弱,但此种道路的设置不规范也是交通事故发生不可忽视的原因之一。

其次,犯罪嫌疑人文化程度不高,交通法律规范意识差。

法律,是调整人们行为的社会规范,是人们各自让渡出自己的一部分自由来防止自己侵害到他人合法权益。大多数老司机能够凭借自己过硬的技术在他们熟悉的道路游刃有余,但由于经济的发展和城市的规划,他们需要对最新规划的道路进行熟悉。这就需要遵守交通规则来规范自己。文化程度不高加之交通法规的接触面狭窄是造成交通肇事案件的隐形杀手。

再者,被害人存在过错,风险防范意识差。

大多数被害人存在过错的交通肇事案件中,被害人都抱有“我横穿马路,难道他还敢撞我?”的扭曲心态。却忽略了驾驶员也可能在想“难道他见车还敢往上撞?”的同样心理。

行人及非机动车不遵守交通规则的行为在县城屡见不鲜。一方面由于部分中老年群体受教育程度普遍较低,他们了解交通规则的途径少。中小学生交通意识异常淡薄,成群结伴嬉闹于马路、公车的显现时有发生。而这两部分群体正好占据了社会人口的绝大多数。当他们不遵守交通规则时,悲剧难免发生。

(二)公检法处理交通肇事案件中存在的问题

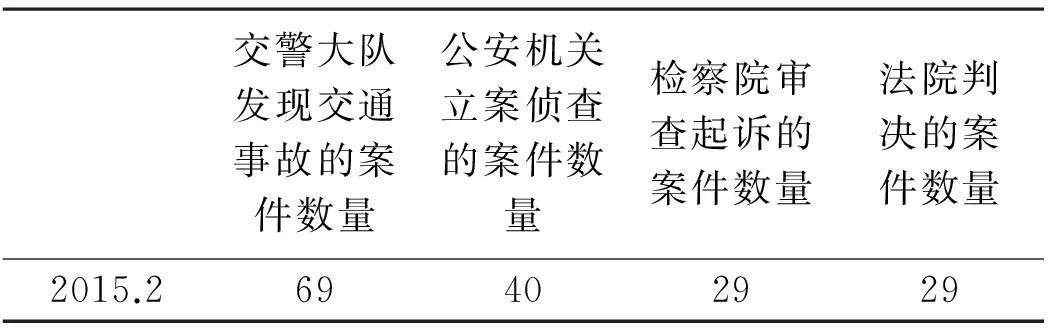

表二

发生交通事故后若非因与双方过错或是意外事件,行为人当然不会被追诉。笔者在调研过程中发现大多数后果并不是特别严重的交通肇事案件,在公安机关立案侦查阶段,办案人员都会促成双方当事人进行和解。而到了审查起诉阶段,进行和解的数量则少了许多。而这些进行和解的案件中,存在一定比例的被害人存有过错的情况。并且法院在进行量刑说理时也重在权衡双方的责任大小。笔者在肯定公检法秉公执法的基础上提出如下问题:

1.赔偿在公检法处理案件的考量中比重过大

我国刑事和解制度的设立并非民众所误认的花钱买刑。在被害人存在一定过错的刑事案件中,其更倾向于与行为人达成和解。然而,刑罚具有不可动摇的公信力。在考虑对行为人不追诉、不立案、免于处罚的同时也要斟酌行为人是否切实做到具结悔过、减轻社会危险性。

实践中,由于被害人存在轻微过错的交通肇事案件容易使得行为人在与被害人达成和解的同时忽略其本应适用的刑罚。

即使达成和解,就赔偿部分也存在执行难的问题。就赔偿标准又存在同案不同标准问题。就刑事部分的处罚亦存在同案不同判的现象。

2.被害人过错这一酌定情节对判决结果的权重失衡

被害人的过错有一般和严重过错区分。然而相同的过错在不同案件中的影响力度不一。导致犯罪嫌疑人是否需要被追诉,如何量刑等问题存在分歧。尽管司法实践中,交通肇事案件的缓刑适用率高达90%,但是否需要判处缓刑,缓刑期间如何都因个案而异。

《中国居民膳食指南2016》中建议,孕中期每天增加能量300千卡,孕晚期每天增加450千卡。孕妇通过饮食摄入能量,又通过基础代谢、身体活动、胎儿生长发育等途径消耗能量。为了确保胎儿发育以及附属的胎盘、羊水和子宫的正常增长,孕期应摄入比孕前更多的能量,以维持必要的体重增长。

3.被害人过错对“造成重伤”情节的原因力作用

刑法分则133条对交通肇事罪的情节—造成重伤或死亡的后果。倘若被害人对造成这一结果存在一定的影响力,如何削弱行为人所应承担的责任范围是司法实践中的又一个难题。

四、交通肇事案件中存在被害人过错的刑罚适用建议

(一)优化道路条件

交通肇事罪作为过失犯罪说明行为人主观上并无犯罪故意。因而改善犯罪发生的硬件条件是减少犯罪率发生的有效措施之一。尤其是对于县城地区,拓宽道路,改善路况,较少视野死角迫在眉睫。

(二)普及道路安全知识、交通法规

县城地区拥有车辆的多为积攒积蓄多年的中老年群体,然而他们有经济能力购买车辆时,道路安全方面的法律规范却未相应学习。因此,需要对其进行大力宣传和系统学习。

(三)提高群众的危险防范意识

从对中小学生的学校教育到对社会群体的号召,加强相关法律规范的宣传力度,提高自我保护意识。从而减少被害者人员的数量。

(四)对交通肇事案件中的被害人过错类型划分标准

建议最高人民法院对颁布的《肇事声明》结合社会实际对其中存在被害人过失的交通肇事案件进行类别划分,同时划定相应的量刑规范幅度,进而减少同案不同判的发生概率。

(五)正确把握被害人过错与刑事和解、量刑的关系

刑事和解制度是新刑事诉讼法确立的制度,其存在有利于缓解当事人间的矛盾,有助于实现社会和谐统一发展。实践中,交通肇事案件中存在被害人过失的刑事和解(往往就赔偿问题进行协商)概率较高。原因在于存在被害人过错的赔偿问题双方易于达成一致。而赔偿情况被视为刑事处罚的考量因素。因此,审判机关应当正确对待被害人的过错程度、行为人的赔偿情况、量刑三者的辩证统一关系。

(六)规范被害人过错对缓刑的适用

对于法定刑在拘役、三年以下有期徒刑的,若存在被害人过错情节,结合行为人是否真诚悔过,法院应当酌情对缓刑的期间进行考量。

[参考文献]

[1]张明楷.刑法的基本立场[M].北京:中国法制出版社,2003.

[2]李海东.刑法原理入门[M].北京:法律出版社,1998.

[3]张明楷.法益初论[M].北京:中国政法大学出版社,2000.

[4]宋英辉.刑事和解实证研究[M].北京:北京大学出版社,2010.