朝鲜境内的渤海国遗址空间分布研究

金石柱,姜龙哲,石光哲

(1.延边大学 理学院,吉林 延吉 133002;

2.朝鲜金日成综合大学 地球环境科学部,平壤 01000107)

朝鲜境内的渤海国遗址空间分布研究

金石柱1,姜龙哲2,石光哲2

(1.延边大学 理学院,吉林 延吉 133002;

2.朝鲜金日成综合大学 地球环境科学部,平壤 01000107)

通过利用朝鲜境内渤海国遗址相关的属性信息和地理位置信息,整理和分析了朝鲜境内渤海国遗址的类型和空间分布状况,具体结果如下:1.朝鲜境内能够判断地理位置的渤海国遗址共有42个。它们均分布在咸镜南、北道,其中咸镜北道多于咸镜南道。2.朝鲜境内渤海国遗址可分成平原城址、山城遗址、墓葬遗址、建筑遗址、寺庙遗址等5类。它们由东北向西南分布在狭长的海岸地带,也就是渤海国时期通往新罗的“新罗道”沿线。3.从渤海国遗址与海拔、坡度、坡向等自然环境关系来看,遗址主要分布在海拔高度小于90m和90~150m等级区间,该区间分布的遗址占遗址总数的73.8%,遗址点分布在低高程地区的趋势非常明显;76.2%的遗址分布在坡度0~9°之间,这说明大部分遗址点分布在地势比较缓的地方;整个区域遗址分布偏向南向、东向和东南坡向。

渤海国;遗址;朝鲜;空间分布

曾经在东北亚地区极盛一时的“海东盛国”——渤海国的领域包括中国东北的大部分、俄罗斯远东地区、朝鲜的中北部地区等广阔土地。从《中国历史地图集》中渤海国鼎盛时期的领土范围来看,现今朝鲜领土中属于渤海国领土范围的地区包括咸镜南道、咸镜北道、两江道、慈江道、平安南道、平安北道等地区。其面积约为7.27万km2,占朝鲜国土面积的59.1%,人口为1419.3万,占朝鲜总人口的56.4%。[1]其中,渤海国遗址最多的地区为与中国吉林省接壤的咸镜南、北道。但是,国内关于朝鲜境内渤海国遗址方面的研究甚少,笔者认为其主要原因是:虽然20世纪60年代中朝之间有过共同发掘和研究渤海国的历史,但是之后的很长一段时间,由于两国在渤海国属性的认识上产生分歧,*中国学者主张渤海国是以粟末靺鞨为主体的一个地方政权,渤海国文化承袭的是中原文化,并把渤海国文化当作中原地区的隶属文化。而朝鲜学界则通过同高句丽的比较,专注于阐明渤海国同高句丽的继承关系(李炳建著:《朝鲜民主主义人民共和国的渤海建筑研究成果及批判》,《渤海史研究》(11),李东源译,延吉:延边大学出版社,2009年,第94页)。该领域的学术交流逐渐减少。因此,国内很难获取与朝鲜境内渤海国遗址相关的信息。但是通过多种渠道,在与朝鲜学者的交流过程中,收集到朝鲜境内渤海国遗址的属性信息和地理位置信息,使得渤海国遗址空间分布研究成为可能。本文的研究目的是,在探索朝鲜境内渤海国遗址发掘过程的基础上,了解渤海国主要遗址状况,并根据实地调查过渤海国遗址的朝鲜历史学家们的描述,在地形图上获取准确的地理位置,并标注在DEM后,利用Arc GIS工具分析渤海国遗址与高程、坡度、坡向等自然环境之间的关系,为今后研究朝鲜境内渤海国史提供宝贵的第一手资料。

本文中的渤海国遗址均属于咸镜南、北道。朝鲜王朝时期,该地区统称为朝鲜八道之一的咸镜道。1895年随着实行23府制,废止咸镜道,设立咸兴、甲山、镜城3府,次年废止23府制,分设咸镜南、北道。该地区位于朝鲜的东北角,北接中国和俄罗斯以及朝鲜的两江道,南接朝鲜的江原道,西接朝鲜的慈江道和平安北道,东面临海。该地区中部地势高,有众多海拔2000m以上的高山,有著名的摩天岭山脉、咸镜山脉、狼林山脉、七宝山脉,并有朝鲜半岛的屋脊——盖马高原。该地区在渤海国时期大致属于南海府、龙原府、鸭渌府、显德府等,是渤海国通往新罗的必经之处,即渤海国主要通道——新罗道纵贯南北。咸镜南、北道面积为3.45万km2,人口为539.3万。[1]根据对渤海国遗址分布地区的分析,渤海国遗址出土地区的年均气温为6.2~10.3℃,年均降水量为500~1000mm,海拔高度在700m以下。

一、朝鲜境内的渤海国遗址考古过程

早在20世纪初,日本帝国主义吞并朝鲜半岛前后,日本学者对朝鲜境内的渤海国遗址进行过考察,[2]但是很难查到相关考察的详细报告。首次对朝鲜境内渤海国遗址进行考察的是朝鲜著名的考古学家都宥浩。他在1957年创刊的《文化遗产》杂志上撰文主张考古学应在渤海国史研究中充分发挥作用,并指出咸镜北道花台郡(旧明川郡)的古墓为渤海国遗址。[3]但是之后没有对其进行深入的发掘工作。*朝鲜在20世纪50年代对渤海遗址进行过初步的调查,但是没有相关的研究报告书;60年代在朝鲜发表的一系列研究中也只字未提50年代考古调查内容,这是由于50年代的调查未得到任何成果所致。宋基豪:《朝鲜的渤海考古学与〈渤海文化〉》,《历史与现实》1990年第3期,第269-282页。

朝鲜史学界对渤海国考古开始关注始于1963年8月23日至1965年7月19日间的中朝联合考古挖掘队对中国境内敦化敖东城、和龙西古城、延吉城子山山城、珲春八连城、宁安东京城等地进行的考古挖掘活动。[4]此次考古活动,大大增强了朝鲜学者的考古技能、丰富了考古资料,为今后朝鲜渤海国考古工作起到了积极的推动作用。从20世纪60年代后期开始,朝鲜学者关注朝鲜境内的渤海国遗址挖掘工作。1967年初,朝鲜社会科学院考古研究所在考察古朝鲜相关遗址的过程中调查了青海土城,他们推断青海土城为渤海国时期的平原城。[5]总之,20世纪60年代,朝鲜的渤海国考古成果主要是在中国境内的中朝联合考古挖掘工作中取得的,而朝鲜境内遗址的考古成果甚微。

进入20世纪70年代,朝鲜的渤海国考古仍然停滞不前,只停留在青海土城和土城里土城的调查。进入20世纪80年代后,朝鲜的渤海国遗址发掘工作取得了最为丰硕的成果,这一时期的主要成果是发掘了青海土城及其周边几座山城遗址和墓葬遗址。通过考古研究,朝鲜学者将青海土城确定为渤海国南京南海府遗址。[6]另外,在咸镜北道渔郎郡会文里和金策市东兴里以及清津市松平区发现了24块石遗址。20世纪90年代继续对咸镜南、北道东海岸一带渤海国遗址进行发掘工作,发现了众多渤海国遗址,因此,20世纪80年代与90年代是朝鲜渤海国遗址发掘最为活跃的时期。朝鲜在发掘新的遗址的同时,对已经发现的遗址进行了大规模的调查整理工作。在朝鲜已经调查发掘的渤海国遗址主要有平原城遗址(青海土城、仁溪里土城、城上里土城),山城遗址(芝坊里山城、长渊山城、南中山城、坪山城、云头山城),江岸堡垒(降尾峰堡垒、长丞岔口堡垒、狍子岔口堡垒、夕阳台堡垒、龟岩台堡垒、八景台堡垒、安桥洞堡垒、下天山堡垒),寺庙遗址(开心寺),建筑物遗址、24块石遗址(会文里、东兴里、松平区)、墓葬遗址、建筑遗址(梧梅里建筑址)等。但是,进入21世纪并没有渤海国遗址的新的发掘报告。[4]

通过以上分析可知,朝鲜境内渤海国遗址的发掘工作最早是由日本人在殖民史观主导下发掘过渤海国遗址。而朝鲜本国学者进行的发掘工作始于20世纪50年代,但是,到目前为止,渤海国遗址发掘工作最为活跃的时期是20世纪80年代到90年代期间,发掘的遗址主要集中在朝鲜东海岸的咸镜南、北道。

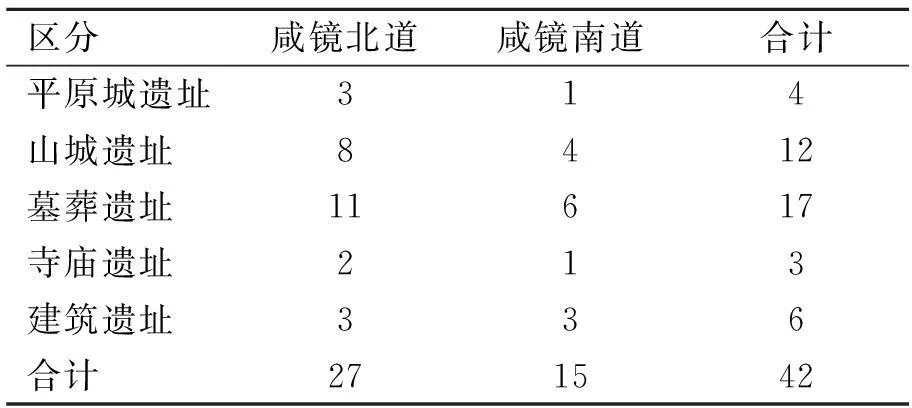

二、渤海国遗址类型

为了便于进行中朝间渤海国遗址对比分析,本文参考《中国文物地图集》(吉林卷)中的遗址分类体系和朝鲜历史文献中所记述的渤海国遗址资料,能够确定地理位置的42个朝鲜境内的渤海国遗址可分成平原城遗址、山城遗址、墓葬遗址、寺庙遗址、建筑遗址等五类(参见表1)。

表1 朝鲜境内渤海国时期历史遗址状况表

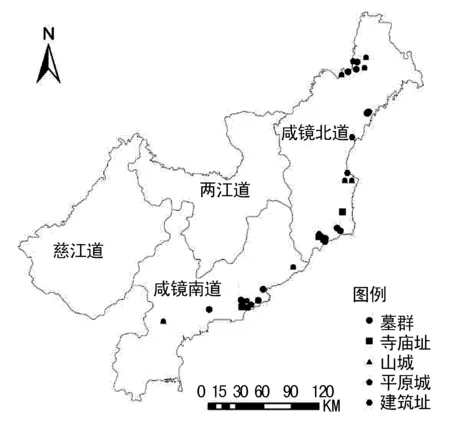

从表1中可知,到目前为止,可以确定地理位置的遗址均在咸镜南、北道,其中咸镜北道遗址达27个,占遗址总数的64.3%,咸镜南道达15个,占遗址总数的35.7%。不同类型遗址中数量最多的是墓葬,其他依次为山城遗址、建筑遗址、平原城遗址、寺庙遗址。总体上这些遗址由东北向西南分布在狭长的海岸地带,也就是渤海国时期通往新罗的“新罗道”沿线(参见图1)。

图1 朝鲜境内渤海国遗址分布图

上述5类遗址的基本信息具体如下:

(一) 平原城遗址

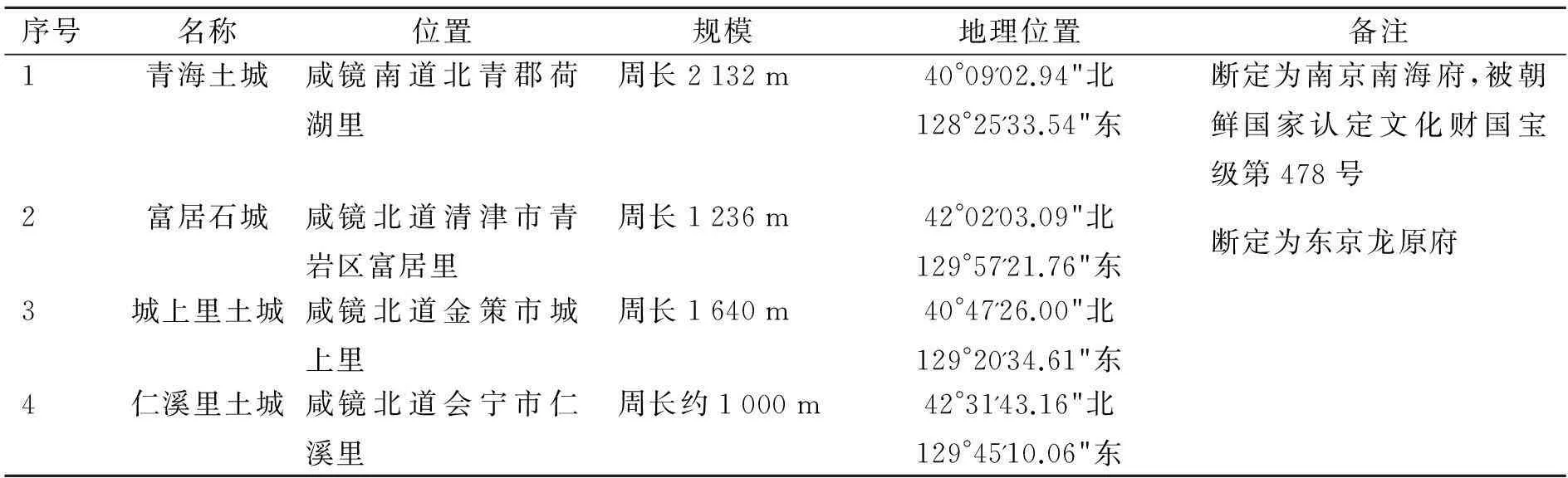

到目前为止,在朝鲜境内能够确定地理位置的渤海国时期平原城遗址有四处,它们依次为:

1.青海土城

青海土城有几种叫法,即土城里土城、北青土城、荷湖土城等。它位于咸镜南道北青郡荷湖里南大川左岸,距北青郡所在地东南14km。土城北侧和东侧环绕大德山脉,南侧和西侧面临海岸,土城周围地势平坦,有利于农业生产,水路交通方便。

该城的周长为2132m,为东西稍长的长方形结构,现存城墙高2~3m,顶部宽1m,底部宽8m,墙体为土筑,墙基为石砌而成,墙面有若干雉城(马面),墙角有瞭望楼痕迹。[7]现存的城墙遗址几乎是正方形,其周长1342m,其中东墙332m,西墙342m,南墙328m,北墙340m,东墙目前变为道路。[8]

日本的鸟山喜一于1925年到青海土城考察过,但是没有指出该城为南京南海府。[9]1966年朝鲜考古界对该城调查后,于1972年和1985年进行过发掘。通过发掘在城内北侧建筑遗址中发现了渤海国特有的瓦和鸱尾、鬼瓦残片、础石、玉制阴刻印章等,还发现类似兵器制造所的建筑遗址、厨房设施、取暖设施、武器、马具、车舆零件、各种陶器、瓷器、装饰品等。因为这些文物类似于上京龙泉府出土物,所以将其确定为渤海国时期土城。[10]第一次把该城确定为南京南海府的是朝鲜学者朴时亨,[11]但是当时他的主张并没有得到广泛认同。同年刊行的《朝鲜全史》中认为南京南海府大约位于新昌附近,[11]并只把它看作是渤海国边疆的小规模城址。[12]20世纪80年代末,朝鲜把青海土城确定为古迹173号,并普遍认为该城即为南京南海府。[5]朝鲜学者金钟赫提出了该城为南京的7条根据。第一,青海土城呈长方形而非正方形,周长达2100m,规模稍小于西古城,但大于敖东城。第二,青海土城城墙底部以石砌筑墙基,在墙基之上以土筑城。土城之内有好几处房址都有双烟道火炕设施,并且出土了建筑材料、生产工具、武器、马具、铁锅、陶器、瓷器、佛教遗物、装饰品、官印等多种文物,柱础石直径达1m以上,可见建筑规模较大。因此,可以断定这是官厅址。第三,青海土城周围有渤海国统治阶层的墓葬。位于青海土城以北8km处的北青郡坪里墓群,与吉林省敦化市六顶山古墓群有很多相似点。第四,青海土城周围有龙田里山城、安谷山城、居山城等,这些山城形成了护卫青海土城的卫星防卫体系。第五,青海土城有与该城密切相关的烽火台。第六,土城西南10km处新浦市梧梅里有渤海国王与贵族供奉香火的寺庙遗址。第七,青海土城附近的新昌港可视为与日本同交的海陆始发点吐号浦。[4]该城被确定为朝鲜国家认定文化财国宝级第478号。

2.城上里土城

城上里土城位于咸镜北道金策市城上里,距金策市区以东26km的城上里所在地东侧南大川右岸。该土城所在地是经过吉州和明川通往内陆的交通要冲。土城周围有众多渤海国遗址,土城以南4km处海边有著名的东兴里24块石遗址,以东3km处有长村里古墓群,西北侧5km范围内有金城里古墓群、塔下里古墓群、塔下里寺庙址、金城里山城等遗址。

土城呈东西略长的长方形,周长为1640m,现存的城墙根宽11m,上宽3m,城墙残高不等,最高处的西墙北侧为2m,南墙只有0.7~0.8m,东墙的南侧残高只有1m左右,北墙被夷为平地。南北墙各为460m,东西墙各为360m。城墙外围有护城河遗迹。四面城墙中央各有1个城门,通往城门的道路呈“+”型,道宽约为5~6m,东南墙角有角楼遗迹。

城内有建筑址和铁匠所遗迹。城内发掘过陶瓷片、瓦、砖头、铁刀、铁制剪刀、铁箭头、鬼面瓦等文物。[3]

3.富居石城

富居石城位于咸镜北道清津市青岩区富居里所在地。城址地势由东至西渐低,西侧为南北略长的长方形,东侧为半圆形,因此俗称“半月城”。城内北侧为耕地,南侧为荷湖里民居。城墙周长为1236m,城址破坏严重,但能辨认出痕迹。城墙底宽4m,顶宽有些地方现存2m多。有4处城门遗址,其中西门址保存尚好,长7.6m,宽3.25m。在城内发掘了缸、坛、瓦盆、笼、小碗、喇叭瓶、铁制箭头、铁钩、铁钉等文物。在城内也发现了一些建筑遗址。富居石城西南3km范围内有延茨谷第一地区古墓群、延茨谷第二地区古墓群、多来谷古墓群、富居古墓群、富居土城(山城址)等渤海国遗址。随着富居里地区发掘出众多渤海国遗址,并考虑到富居石城的重要性,朝鲜学者主张富居石城即为东京龙原府,而非珲春的八连城。[13]但是较早的学者金毓黻以及中国的大部分学者都认为八连城为东京龙原府。[14]

4.仁溪里土城

仁溪里土城位于咸镜北道会宁市仁溪里所在地以北,会宁市区东北10km处的图们江右岸。该城周长约为1000m,形状为不规则的梯形。仁溪里土城周围有不少渤海国遗址,该城以东5km处有宫心古墓群,以北15km处有中国的滩前古墓群,东南10km处有金城里古墓群,以南6.5km处有中国的三合古墓群,西南12km处有中国的草坪古墓群,西南13km处有涌水里渤海国古墓群等。仁溪里土城周围也有一些山城址,该城以东14km处有行营里山城,西南20km处有云头山城,西北18km处有中国的金谷山城。

朝鲜把平原城址按照其城墙的材质分成土城和石城。到目前为止能够确认地理位置的平原城址有上述四个。它们的基本信息(谷歌地球上的经纬度)见表2:

表2 朝鲜境内渤海国时期主要平原城遗址

(二) 山城遗址

朝鲜境内能够确认准确地理位置的山城址共有12个,是继墓葬遗址后数量最多的遗址,这与该地区山地多的地形相关。其中主要的山城址如下:

1.云头山城

云头山城又叫五国城,它位于咸镜北道会宁市城北里距离会宁市区西南13.6km处的图们江右岸云头山上。该山城是利用云头山陡峭的地势而修筑的石城。面临图们江的西侧和北侧为柱状节理发育的悬崖,东侧和南侧被山脊线环绕。城墙高度3~5m,城门在东西南北四侧,其中东、南城门有瓮城。周长约为6km。在云头山城发掘出生产工具、铁锅、武器、马具、青铜佛像等文物。[15]

云头山城是高句丽时期修筑后渤海国时期沿用的山城,该山城东北20km处有仁溪里土城。该山城被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第476号。

2.芝坊里山城

芝坊里山城位于咸镜北道渔郎郡芝坊里以东2km处。该城西侧流经渔郎川,东侧有武溪湖,北侧从武溪湖流入渔郎川的小溪成天然护城河,南侧为平坦的台地。该城的东、西、北侧为高达50m的悬崖,因此,芝坊里山城成为天然要塞。其周长约为6000m,南侧城墙由石头砌成,高度一般在10m左右,而南门周围高达15m。东、西、北面因是悬崖未砌城墙。城的东西南北各有城门,其中南门和北门设有瓮城。该山城墙上共有23个马面。[8,16]芝坊里山城周围有南中山城和会文里24块石遗址。该山城被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第460号。

3.龙田里山城

龙田里山城位于咸镜北道北青郡龙田里。该山城形状接近椭圆形,北侧和西侧有城门。周长730m,城墙高达4~5m,其中610m为城墙,其余为悬崖,城内发现多处建筑遗址。龙田里山城里发掘出了簸箕、坛、缸、陶瓷片、灰色绳纹瓦片、红色绳纹瓦片、指压纹瓦片等文物。[10]从上述出土的文物可知,龙田里山城是高句丽时期修筑后渤海国时期沿用的山城,该山城是青海土城的卫星城。

4.锦城里山城

锦城里山城位于咸镜北道花台郡锦城里所在地西北方向3.5km处。该城筑在南大川左岸山顶上,地势险要,便于防御。

该城北侧为吉州平原,南侧朝海,东侧山体连片,西侧流经由北向南流的南大川。周长2000m左右,该城为城上里土城的卫星城。该山城被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第449号。

5.加應山城

加應山城位于咸镜南道端川市华藏里4 km处的海拔60多m的玄武岩悬崖上。城下北大川由东北向西南环绕。该地区是通往咸镜南、北道分水岭——摩天岭(735m)的交通关口。该城的东西北三面是悬崖,南侧筑土城,周长1250m(东墙400m、西墙500m、南墙100m,北墙250m),有内城和外城,内城在北,外城在南,内城比外城稍大。该城有4处城门遗址(外城3,内城1),内城和外城间有暗门、水口门、将台、仓库,出土文物有瓦片、陶片、车輨,铁锅片、缸、淘箩、笼片、贝壳等。该山城址为孤城,到目前在周边尚未发现其他渤海国遗址。[17]该山城址被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第426号。

6.居山城

居山城位于咸镜南道坪里所在地西北2.5km处。山城北侧依着白鹤山,南侧是河谷平原。山城东侧1.5km处居山川由北向南入海。南侧有通往北青的公路,东侧紧挨着坪里古墓群,西南8km处有北青土城,以西11km处有安谷山城。城内有建筑遗址和水井遗址及将台遗址等,周长600m,城墙高4m。它是北青土城的卫星城。[8]该山城址被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第429号。

7.白云山城

白云山城位于咸镜南道荣光郡凤兴里所在地以西7km,咸兴市西北20km处。该山城于高句丽时期始筑、12世纪初重修。该城利用白云山险要的地势修筑而成,现存的城墙高度约为3m,东西南北城门均修在沟谷处。城中有多处建筑遗址,目前有龙兴寺和佛指庵等寺庙。该山城址被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第403号。

8.安谷山城

安谷山城位于咸镜南道北青郡安谷里所在地以南500m处的海拔153m的小山包上。西北4.5km处有龙田里山城,东南6km处有青海土城,以东11km处有居山城。山城遗址的北侧和西侧为陡坡,以南为缓坡。山城遗址形状为东西较长的梯形。其周长约383m。[10]该山城址被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第1248号。

另外能够确认位置的渤海国时期山城址还有咸镜北道渔郎郡龙田里的南中山城、咸镜北道清津市青岩区富居里的富居土城、咸镜北道会宁市行营里的行营里山城、咸镜北道会宁市元山山城等。

表3 朝鲜境内渤海国时期主要山城遗址

(三) 墓葬遗址

朝鲜大约有2000多座渤海国墓,其中300多座古墓已被发掘,[18]能够确认地理位置的主要的墓葬遗址有如下17座。

1.梧梅里古墓群

梧梅里古墓群位于咸镜南道琴湖地区梧梅里所在地以东的小山岗上。该古墓群东北8.5km处有青海土城,以西2km以内有梧梅里寺庙址和锦山第一和第二建筑遗址,西北8km附近有龙田里山城和芝满里古墓群。此墓群由10几座墓组成,该古墓群于1983年和1991年被发掘过,主要由封土石室墓和封土石棺墓组成。[19]

2.坪里古墓群

坪里古墓群位于咸镜南道北青郡坪里所在地西北2km处。该古墓群以东紧挨着居山城,西南约8km处有青海土城。这里夹杂着高句丽时期的积石冢,由此可知该古墓群从高句丽时期就开始沿用。1986年、1987年和1988年由朝鲜社会科学院考古研究所对该墓群中心的50多座墓进行过考古发掘,发掘的古墓主要为封土石室墓、封土石棺墓和积石冢。[10]

3.弓心古墓群

弓心古墓群位于咸镜北道会宁市弓心洞的台地上,该地区为平坦的玄武岩台地,西侧有一座小山峰,酷似一座坟冢,因此叫作“皇帝冢”,皇帝冢周围4万m2范围内分布着300多座墓。弓心古墓群以西4.5km处有仁溪里土城,东北10km处有行营里山城等渤海国遗址。1983年、1985年和1987年朝鲜社会科学院考古研究所对该古墓群中的27座墓进行过发掘,它们均为封土石室墓。[20]

4.富居古墓群

富居古墓群位于咸镜北道清津市青岩区富居里所在地以西2km处的富居土城周围山麓。该墓群早就被先人所知。18世纪朝鲜王朝实学家洪良浩所编的《北寨记略》的《北关古迹记》中早有关于该墓群的记录。该墓群以东紧挨着富居土城,西南500m处有多来谷墓群,延茨谷第一地区、延茨谷第二地区古墓群等渤海国遗址。1985年和1987年对富居墓群进行过考古挖掘,目前该古墓群只剩余500多座古墓。该墓群的墓均为封土石室墓和封土石棺墓。[8]

5.多来谷古墓群

多来谷古墓群位于咸镜北道清津市青岩区富居里所在地西南2.5km处,其周围有富居石城、延茨谷第一和第二地区墓群、富居里墓群等渤海国遗址。2000年对该古墓群进行过考古发掘,发掘出的墓均为封土石室墓。[21]

6.延茨谷古墓群

延茨谷古墓群位于咸镜北道清津市青岩地区富居里所在地3km处,墓群南侧有通往清津-罗先之间的公路和富居川。该古墓群东侧有多来谷墓群、富居墓群、富居土城、富居石城等遗址。该墓群可分为延茨谷第一地区墓群和延茨谷第二地区墓群,共有16座古墓,均为封土石室墓。1997年和1998年对该古墓群进行过考古发掘。[22]

7.锦城里古墓群

锦城里古墓群位于咸镜北道花台郡锦城里所在地以北500m处缓坡上。该古墓群周围有城上里土城、东兴里24块石墓群、塔下里墓群、塔下里寺庙址、锦城里山城等众多渤海国遗址。1999年对该古墓群进行过考古挖掘,从中发掘出了朝鲜半岛第一个渤海国时期的人物风俗图壁画,并出土了不少随葬品。古墓的主要类型为封土石室墓和封土石棺墓两种。[23,24]

8.陵山洞及松亭洞古墓群

陵山洞及松亭洞古墓群位于咸镜北道花台郡周仪里所在地西北1.5km处的山麓。它由陵山洞墓群和松亭洞墓群组成,但是它们紧挨着,宛如一个墓群。该墓群的东南面对花台川的河谷平原,平原尽头即为海岸。其东南有仓德(旌门里)古墓群,陵山洞墓群有8座古墓,松亭洞墓群有35座以上古墓。1983年对该古墓群进行过考古发掘,古墓的类型均为封土石室墓。[25]

9.仓德(旌门里)古墓群

仓德(旌门里)古墓群位于咸镜北道花台郡旌门里所在地以北3km处的丘陵南斜坡上。在南北60m,东西160m的狭长地带分布着30多座古墓。封土石室墓和封土石棺墓混杂在一起。1983年对该古墓群进行过考古发掘。[26]

此外还有永绥里渤海国古墓群、金生里古墓群、仓村里古墓群、塔下里古墓群、谷仓里古墓群、俗厚里古墓群、芝满里古墓群、富上里古墓群等。

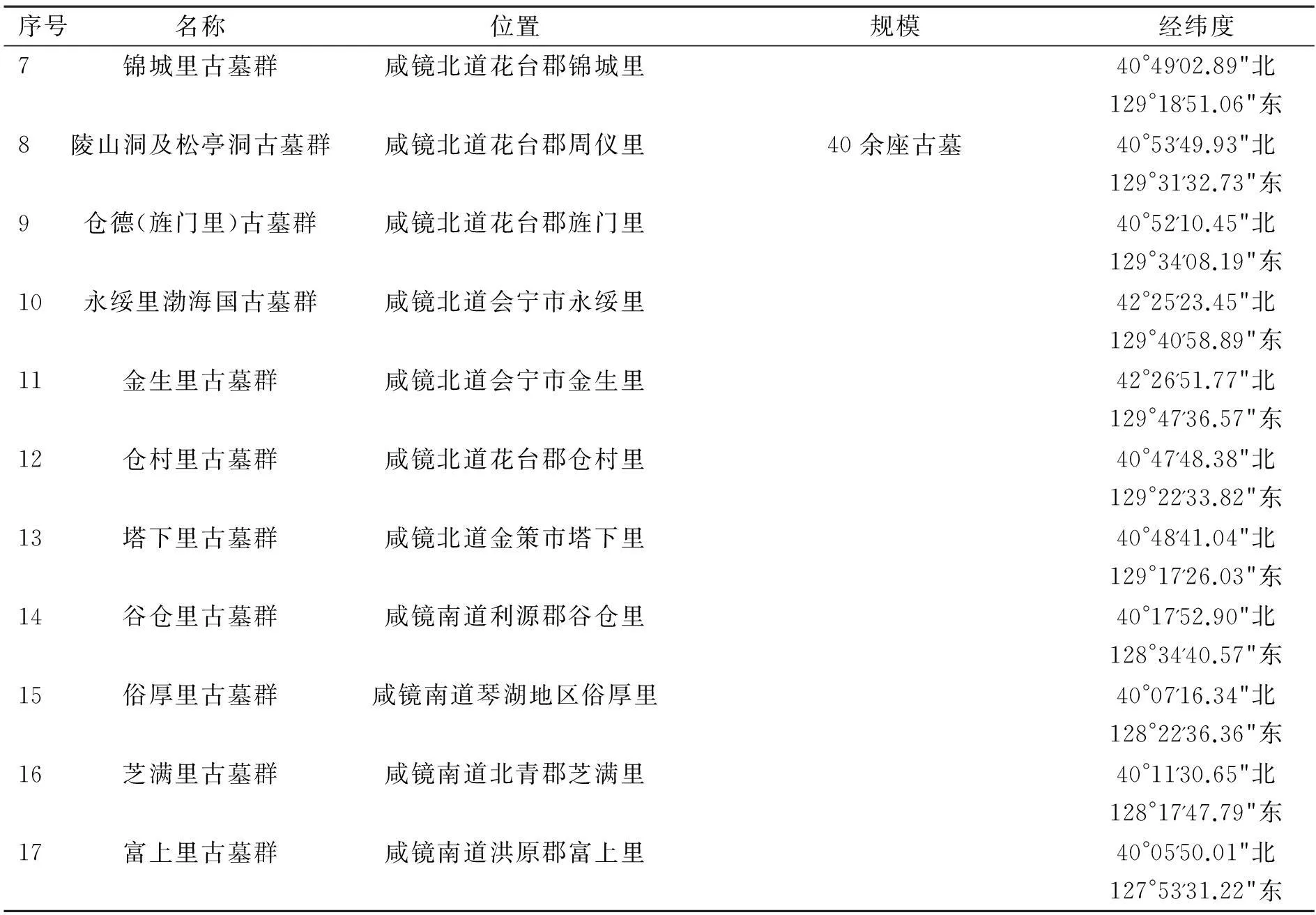

表4 朝鲜的渤海国时期主要古墓群

续表4 朝鲜的渤海国时期主要古墓群

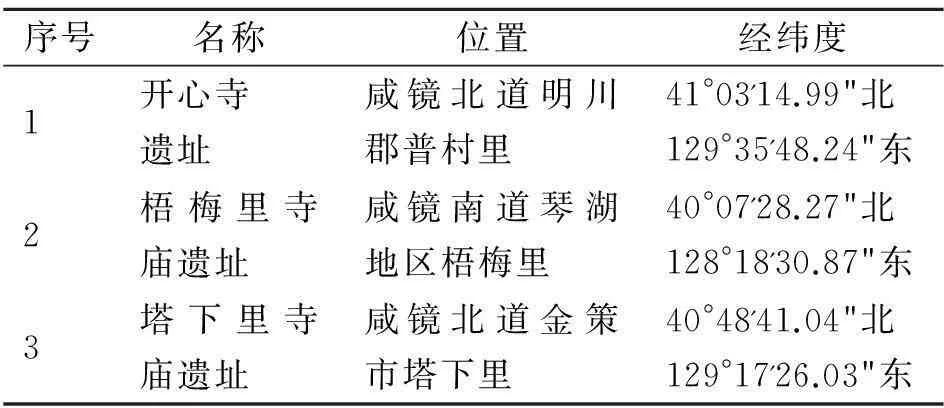

(四) 寺庙遗址

朝鲜境内的浡海国寺庙遗址只有3座(见表5),它们具体为:

1.开心寺遗址

开心寺遗址位于咸镜北道明川郡普村里。开心寺遗址北侧有开心台(海拔500m),东侧有升仙台(海拔600m)。开心寺始建于渤海国宣王九年(826年),李朝时期多次修建。开心寺由中央的大雄宝殿、西侧的应向阁、西南侧的观音殿、东北侧的山神阁等5个建筑物组成。开心寺遗址周边发掘出土过渤海国时期的瓦片、陶器、瓷器等文物。开心寺被朝鲜确定为国家认定文化财国保级第120号。[27]

2.梧梅里寺庙遗址

梧梅里寺庙遗址位于咸镜南道琴湖地区梧梅里海拔432m的压海山东侧谷地中。该寺庙遗址以东140m处有琴山1号建筑址,东南150m处有琴山2号建筑遗址,以东7km处有梧梅里古墓群,以东20km处有青海土城。该寺庙址范围为南北100m,东西60m左右。在这里发掘过基石和火坑等。该寺庙址被朝鲜确定为国家认定文化财保存级第1641号。[28]

表5 朝鲜境内渤海国时期主要寺庙址

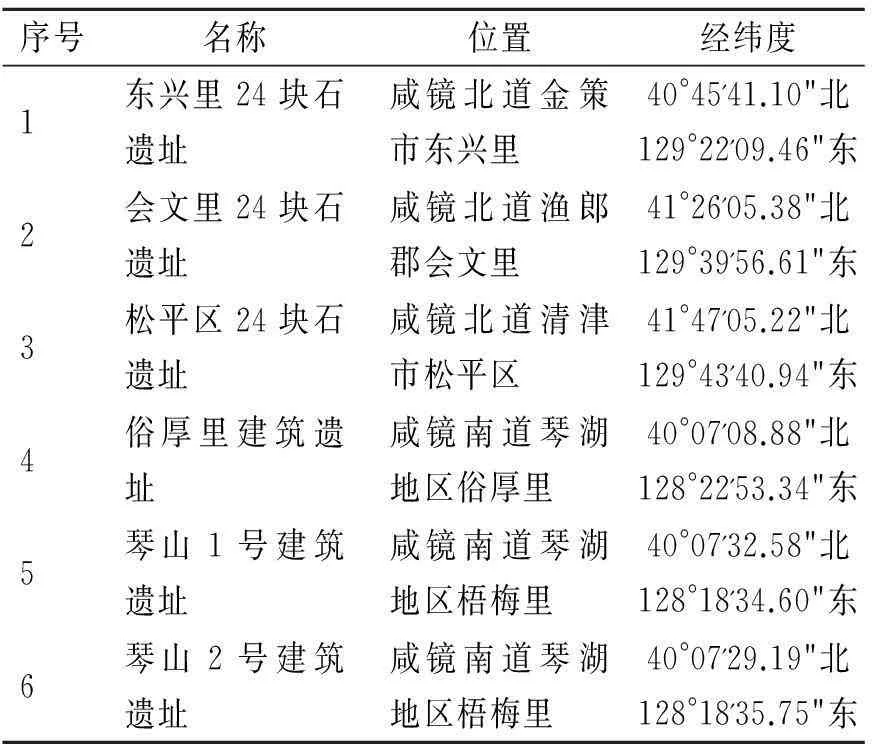

(五) 建筑遗址

朝鲜境内的渤海国建筑遗址有6处(见表6):

1.东兴里24块石遗址

东兴里24块石遗址位于咸镜北道金策市东兴里所在地西南400m处。遗址的东北侧流经南大川,其东南紧挨着海岸。石块排成3排,第一排剩3块、第二排剩4块,第三排剩5块,其规模为东西11m,南北8m。石块大小大约为长80~110cm、宽70~80cm。其周围发掘出灰褐色的瓦片、缸、淘米吧盆、施釉坛等文物。[29]

2.会文里24块石遗址

会文里24块石遗址位于咸镜北道渔郎郡会文里所在地西北200m处的耕地中。石块遗址坐落在南北长19.2m,东西宽13.5m,高约1m的方形台基上。石块的长、宽、高度大致分别为70~90cm,石质为玄武岩。在遗址中出土了渤海国时期的指压纹瓦、陶器残片等。[30]

此外,建筑址还有松平区24块石遗址、俗厚里建筑址、琴山1号建筑址、琴山2号建筑址等遗址。

表6 朝鲜境内渤海国时期主要建筑遗址

除了上述遗址外,其他遗址还有咸镜南道青海郡青海土城的水井遗址、官厅遗址、房屋遗址,咸镜南道琴湖地区梧梅里寺庙遗址的塔遗址,咸镜北道金策市城上里土城的官厅遗址等。它们均分布在已发掘的遗址中。

三、渤海国遗址的分布与自然环境相关性分析

朝鲜遗址的分布呈现出大分散、小聚居的特征,它们由东北向东南沿着朝鲜东海岸条带状分散分布。但是条带中也有集聚分布,遗址的主要集中地有咸镜北道会宁市、清津市青岩区富居里、金策市城上里、咸镜南道北青郡4个地区。有趣的是这四个遗址集中地中各自依次有朝鲜著名的平原城址仁溪里土城、富居石城、城上里土城、青海土城等。这有力地说明这些平原城址是朝鲜境内渤海国时期非常重要的中心地区(参照图1)。

下边我们通过GIS分析来考察朝鲜境内渤海国遗址与海拔高度、坡度、坡向、河流等自然环境之间的关系。

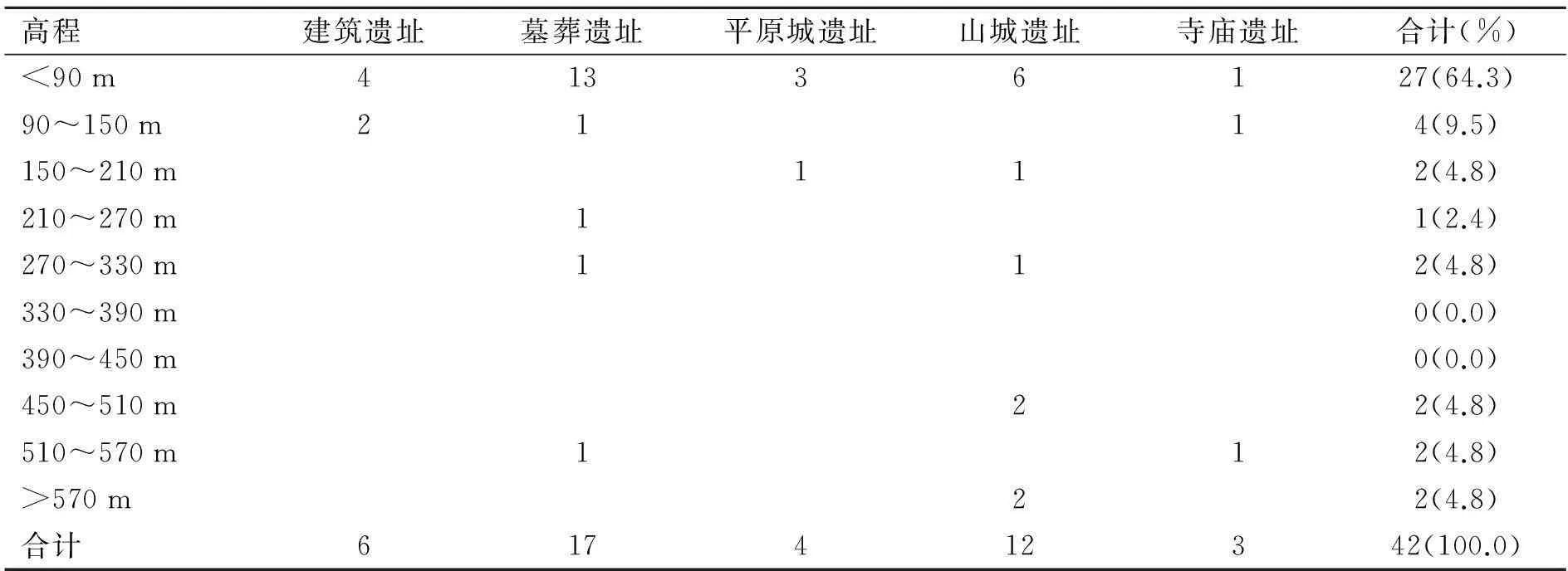

(一)高程分析

高程同人类生活有密切的关系,因此,是人类选择生活环境的重要的考虑因素之一,是遗址地形分析的一个重要评价因子。人类对聚落高程的选择并不是随意的,而是有一定的要求和原则,聚落选择过高不利于同外部交流和日常生活,而选择过低则又有被洪水淹没的危险。

本文将研究区域的DEM按60m的间隔进行分级,将高程分为小于90m、90~150m、150~210m、210~270m、270~330m、330~390m、390~450m、450~510m、510~570m、570m以上共十个等级。然后把各高程分布图和遗址分布图叠置,统计各高度区间遗址分布数量,其结果如表7所示。各等级的遗址数量和所占比例最高的是小于90m和90~150m等级区间,各占27个(64.3%)和4个(9.5%),占总数的73.8%,其他高程分布着剩余的26.2%。比较整个遗址点分布状况可知,遗址点分布在低高程区域的趋势非常明显。

表7 各高程区间的遗址分布数量 (单位:个)

(二)坡度分析

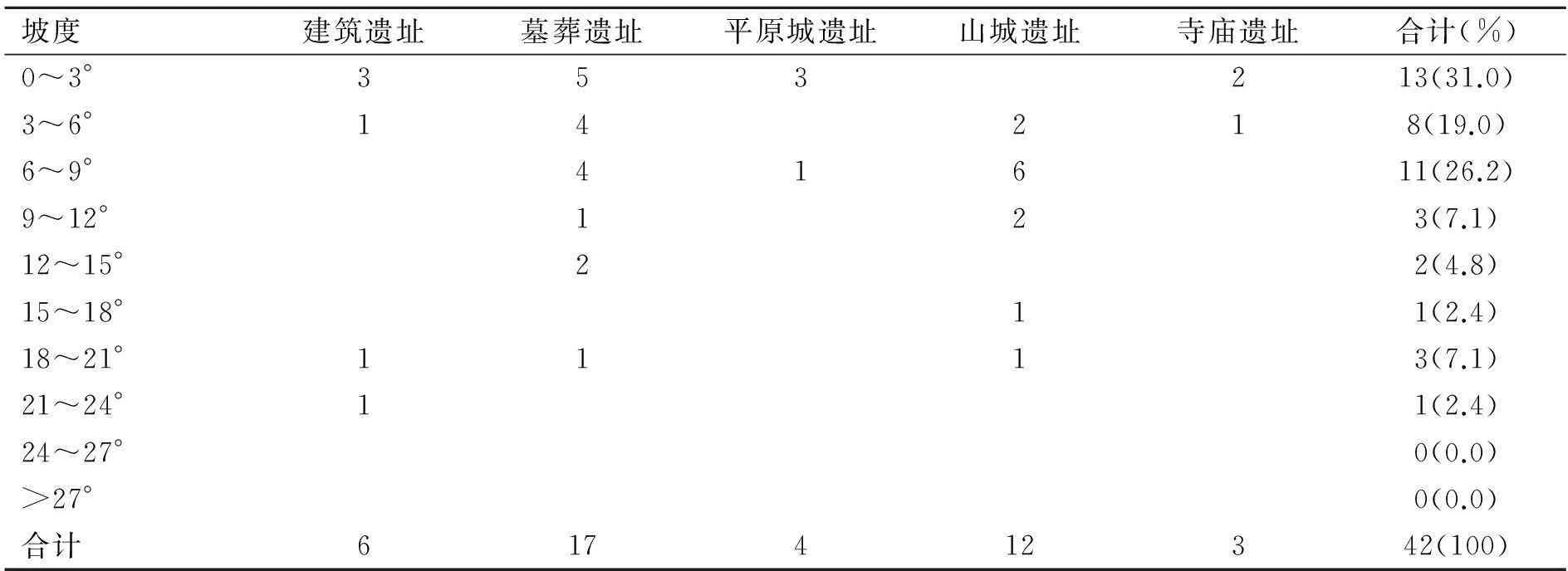

坡度也是影响人类生存和生产活动的重要因素之一,因此坡度大小对古遗址点的分布会产生重要的影响。本文根据研究区的地形特点,采用3度等差分级制图,将研究区坡度划分为0~3°、3~6°、6~9°,9~12°、12~15°、15~18°、18~21°、21~24°、24~27°、大于27°等10个等级。然后把各坡度等级图和遗址分布图叠置,统计各坡度区间遗址分布数量,其结果如表8所示。从表8中各等级的遗址数量和所占比例来看,大部分遗址分布在0~9°之间。具体为0~3°之间分布13个遗址,3~6°之间分布8个遗址,6~9°之间分布11个遗址,这些遗址占遗址总数的76.2%。这说明大部分遗址点分布在地势比较缓的地方,结合高程分布状况,说明遗址点分布在适合于农业生产的低海拔、低坡度地区。

表8 各坡度区间的遗址分布数量 (单位:个)

(三)坡向分析

坡向同获取热量紧密相连,因此它也与人类生产和生活密切相关的遗址布局因素之一。本文从DEM中提取坡向,并把它分为九类:平地(-1)、北(0~22.5°和337.5~360°)、东北(22.5~67.5°)、东(67.5~112.5°)、东南(112.5~157.5°)、南(157.5~202.5°)、西南(202.5~247.5°)、西(247.5~292.5°)、西北(292.5~337.5°)等。然后,把各坡向等级图和遗址分布图叠置,统计各坡向区间遗址分布数量,其结果如表9所示。从表9中可知,整个研究区域内遗址的坡向分布趋向于易于获取热量的南向和东向,具体来看,南向分布着12个(28.6%),东向8个(19.1%),东南5个(11.9%)。三个方向占整个遗址总数的59.6%,从坡向方面能够看出遗址分布具有一定的规律性。

表9 各坡向的遗址分布数量 (单位:个)

四、结论

笔者在同朝鲜学者进行学术交流的过程中,收集到朝鲜境内与渤海国遗址相关的属性信息和地理位置信息,使得渤海国遗址相关信息的整理和空间分析成为可能。因此,本文在宏观考察朝鲜境内渤海国遗址考古发掘过程的基础上,整理了到目前为止能够确定地理位置的所有类型遗址,并分析了渤海国遗址空间分布特性,即遗址分布同海拔高程、坡度、坡向等自然环境之间相关性。具体结果如下:

(1)从目前所收集的资料来看,朝鲜境内能够判断地理位置的渤海国遗址共有42个。它们均分布在咸镜南、北道,其中咸镜北道分布着27个(64.3%),咸镜南道分布着剩余的15个(35.7%)。

(2)42个遗址可分为平原城遗址、山城遗址、墓葬遗址、建筑遗址、寺庙遗址等5类。它们按照数量多少依次为墓葬遗址、山城遗址、建筑遗址、平原城遗址、寺庙遗址。这些遗址由东北向西南分布在狭长的海岸地带,也就是渤海国时期通往新罗的新罗道沿线。

(3)渤海国遗址在各高程等级中数量最多的集中在小于90m和90~150m等级区间,该区间分别有27个(64.3%)和4个(9.5%),占遗址总数的73.8%,其他高程分布着剩余的26.2%。从整个遗址点分布状况来看,遗址点分布在低高程地区的趋势非常明显。

(4)从遗址分布和坡度相关性方面来看,大部分遗址分布在坡度0~9°之间。具体为:坡度0~3°之间分布着13个遗址,3~6°之间分布着8个遗址,坡度6~9°之间分布着11个遗址,这些遗址占遗址总数的76.2%。这说明大部分遗址点分布在地势比较缓的地方,结合高程分布状况,说明遗址点分布在适合于农业生产的低海拔、低坡度地区。

(5)从遗址分布和坡向相关性方面来看,整个研究区域坡向集中分布在南向(28.6%)、东向(19.1%)、东南(11.9%)方向,它们占整个遗址总数的59.6%。从中我们可以看出,遗址在坡向分布方面有一定的规律性,即追求能够获取更多热量的方位。

[1]韩国wiki百科全书网站, http://ko.wikipedia.org/,2015-3-20.

[2]沈仪琳:《朝鲜史学界关注渤海史研究》,《国外社会科学》1992年第4期,第54-59页。

[3][韩]韩奎哲:《朝鲜的渤海遗址与属性》,《历史与境界》第68辑2008年,第60、69页。

[4]李炳建著:《朝鲜民主主义人民共和国的渤海建筑研究成果及批判》,《渤海史研究》(11),李东源译,延吉:延边大学出版社,2009年,第95-96、101-117、105-106页。

[5][韩]宋基豪:《朝鲜的渤海考古学与『渤海文化』》,《历史与现实》1990年第3期,第272、274页。

[6][朝]金宗赫:《渤海遗址发掘中取得的成果》,《东北亚历史与考古信息》1994年第1期,第53-58页。

[7][朝]李俊杰:《发掘及调查报告:关于咸镜南北道地区的渤海遗迹遗物的调查报告》,《朝鲜考古研究》1986年第1期,第33-38页。

[8][朝]《朝鲜遗迹遗物图鉴》编撰委员会:《朝鲜遗迹遗物图鉴(8)渤海卷》1991年,第161、168、177、234页。

[9][日]鸟山喜一:《渤海史上の諸問題》,东京:风间书房,1968年,第163-164页。

[10][朝]金宗赫:《青海土城及周围的渤海遗迹》,《朝鲜考古研究》1990年第4期,第20-24、22、22、23页。

[11][朝]朴时亨:《渤海史》,平壤:金日成综合大学出版社,1979年,第162页。

[12][朝]社会科学院历史研究所:《朝鲜全史》5,1979年,第56、153-155页。

[13][朝]金宗赫:《亲爱的领导者金正日同志英明指导下渤海遗址发掘中取得的成就》,《朝鲜考古研究》1992年第1期,第2-6页。

[14]郑永振:《富居里为东京龙源府址考辩》,《渤海史研究》13,香港:香港亚洲出版社,2014年,第198-213页。

[15][韩]韩国和平问题研究所、朝鲜科学百科词典出版社共同编撰:《朝鲜乡土大百科》14,首尔:和平问题研究所,2006年,第235页。

[16][朝]承成浩:《渤海初期的城与墓葬址》,《朝鲜考古研究》1998年第1期,第32-35页。

[17][朝]金宗赫:《加應山城调查报告》,《朝鲜考古研究》1992年第3期,第33-36页。

[18][朝]张哲万:《关于东海岸一带渤海墓》,《朝鲜考古研究》1997年第1期,第25页。

[19][朝]张哲万:《渤海的墓葬址》,《朝鲜考古学丛书》第43卷,平壤:社会科学院考古学研究所,2009年,第84页。

[20][朝]李俊杰:《弓心墓群发掘报告》,《朝鲜考古研究》1991年第1期,第2-9页。

[21][朝]金南日:《多来谷及独洞墓葬发掘报告》,《朝鲜考古研究》2002年第3期,第38-43页。

[22][朝]金南日:《延茨谷1地区墓群中所见到的高句丽和渤海的继承关系》,《朝鲜考古研究》2005年第2期,第31-33页。

[23][朝]金钟赫、金光男:《花台郡锦城里墓群发掘报告》,《朝鲜考古研究》1992年第2期,第31-35页。

[24][韩]《朝鲜半岛首次发掘渤海壁画墓》,《联合新闻》2004年10月22日。

[25][朝]李俊杰:《陵山洞及松亭洞墓群发掘报告》,《朝鲜考古研究》1991年第2期,第25-29页。

[26][朝]金宗赫、李俊杰:《仓德墓群发掘报告》,《朝鲜考古研究》1991年第3期,第7-12页。

[27][朝]《我国的历史遗迹》,平壤:科学百科辞典出版社,1983年,第99-104页。

[28][朝]金宗赫:《东海岸一带渤海遗址研究》,汉城:中心,2002年,第99-104页。

[29][朝]韩仁德:《金策市东兴里24块石遗迹》,《朝鲜考古研究》1991年第4期,第43-44页。

[30][朝]李俊杰:《发掘及调查报告:关于咸镜南北道地区的渤海遗迹遗物的调查报告》,《朝鲜考古研究》1986年第1期,第33-38页。

[责任编校:张京梅]

Study of the Spatial Distribution of Bohai Kingdom Sites in DPRK

JIN Shi-zhu1, JIANG Long-zhe2, SHI Guang-zhe2

(1.CollegeofScience,YanbianUniversity,Yanji,Jilin, 133002,China;

2.SchoolofEarthEnvironmentScience,KimIlSongUniversity,Pyongyang, 01000107,DPRK)

The spatial distribution of Bohai Kingdom sites in DPRK is explored herein this paper according to the relevant attributes and geolocations. The results are as follows: 1. there are 42 sites in the South Hamgyong and the North Hamgyong, and more in the North Hamgyong at present; 2. the sites distribute along a narrow coastal belt from the northeast to the southwest, which had been the “road to Silla”, and they are classified into five types to represent the sites that are on the plains, in the mountains, of typical tombs, constructions and temples. 3. 73.8% of the sites are located at the altitude of less than 90 meters or between 90 and 150 meters, and 76.2% are on the gradient between 0-9 degrees. This indicates that most sites distribute on terrain slopes towards the south, the east and the southeast.

Bohai Kingdom; historical site; DPRK; spatial distribution

K901.9

1009-3311(2015)05-0081-12

2015-06-09

国家自然科学基金项目(41161025)

金石柱,延边大学理学院地理系教授,博士。