财政、鸦片与救灾

——以清末“丁戊奇荒”为中心

张继莹

一、前言

丁戊奇荒(或称华北大旱灾、晋豫奇荒)是晚清相当重大的灾害事件,其影响范围之广,在时人眼中以“奇灾”称之。何汉威先生曾有专著广泛讨论丁戊奇荒对中央与地方的影响,是第一位讨论此问题的学者。①何汉威:《光绪初年(1876—1879)华北的大旱灾》,香港中文大学出版社,1980年。丁戊奇荒影响范围包括华北五省,但最严重的区域是山西。因此,从事山西地方史研究的学者,对于丁戊奇荒向来多有关注。②例如山西学者郝平、郭春梅都投入相当的研究在丁戊奇荒之上。郝平:《山西“丁戊奇荒”的人口亡失情况》,《山西大学学报》2001年第6 期;郝平:《浅析山西“丁戊奇荒”的受灾强度及社会反映》,《中国经济史学通讯》2002年第2 期;郝平:《山西“丁戊奇荒”的时限和地域》,《中国农史》2003年第2 期;郝平:《丁戊奇荒—光绪初年旱灾与救济研究》,北京大学出版社,2012年。郭春梅:《光绪年间河东“丁戊奇荒”及启示》,《中共山西省委党校省直分校学报》2004年第3 期。作者蒙郝平先生致赠博士论文,特此致谢。因为对地方史的重视,地方文献的发掘与运用近来有相当进展,对于灾害史以及地方史研究都有所帮助。在地方文献的运用上,又以方志与地方碑文最多。丁戊奇荒后,山西有一连串的编修方志的工作,山西不少地方几乎都集中在这个时期进行清代最后一次的编写。同时,也出现不少专门记载丁戊奇荒的碑文。更有甚者,许多经历过灾害或者这些经历者的下一代还能够提供口述的第一手资料。①Kathryn Edgerton-Tarley, Tears From Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-century China, California: University of California, 2008.中译本见艾志端:《铁泪图》,江苏人民出版社,2011年。此作品除了使用方志、碑刻、歌谣等地方文献外,最重要的就是采访不少经历者下一代的回忆口述。但该书误解许多灾荒、救灾的观念,并且牵强附会与爱尔兰大饥荒比较,对于理解事件在中国历史上之意义反而显得薄弱,也没能讨论到饥荒在世界历史中的真正位置。因为地方资料丰富,能够讨论的主题比起过去专以档案资料所进行的讨论,也更为多元而深入。

灾害发生后,理论上必须先平息灾害所带来的影响,再处理一般日常的各种勤务。因此朝廷对于灾区蠲免赋税,提供粮食金钱让灾民延续生命,以及创造各种有利条件让灾民恢复生产。然而在丁戊奇荒的实例中,这个逻辑却被打破。过去认为丁戊奇荒的赈济工作是由山西巡抚曾国荃主办,且朝廷佥派钦差阎敬铭协助事务,以应付此次严重的灾情。灾害期间,为了保证民食生产,对有碍生产的罂粟也下达强力禁令。但是整体的灾情并不如预期中受到控制,因饥荒而死亡的灾民,数量越来越多。对丁戊奇荒的印象就是政府效能的低落以及罂粟妨害民食的严重性。然而需要多加思考的是,灾害发生时期,政府对于地方事务的介入都比平时要强烈,举凡粮食流通、价格高低以及地方秩序,政府都必须有相应的政策加以控制。在这个情形下,政府的政策对于地方的影响应该更容易看出其痕迹。本文即在这样的认识下,以山西巡抚曾国荃为中心讨论他莅任山西,作为山西巡抚这样的角色,如何在同一个旱灾事件中处理中央与地方之间不同的声音,特别是对鸦片的核心问题。最后讨论地方文献所反映的内容不止包含地方独特的情况,又包含了对政府政策的响应。

二、旱灾中的财政争议

丁戊奇荒发生的期间,山西正面临着一连串的人事调动。首先,是山西布政使去职,由陕西布政使林寿图调任。接着,是山西巡抚鲍源深,因病恳请开缺。在这样的情况下,山西暂时没有龙头,由布政使林寿图代理职务。朝廷虽然佥选曾国荃为新任巡抚,然而曾国荃以生病为由,不准备接任。但最后朝廷却只准他休假,因此,曾国荃迟迟未上任。在此时,左宗棠为催促迟不就任的曾国荃上疏朝廷,左的理由很简单:一来山西、陕西两地连成一气,正可查察走私茶叶;且曾、左二人是旧识,应可以互相配合支持。①左宗棠:《请饬曾国荃速赴晋抚新任片》,《左文襄公奏疏续编》卷64,《中国西北文献丛书》第3 辑,兰州古籍书店,1990年,第285 页。且当时西北战事正处胶着,需要山西协济,左宗棠才会要求曾国荃速速上任。

虽然左宗棠在上疏中强调,这是为了实务着想,但对当时山西最严重的灾歉问题,从头到尾都一语未提。不多久清廷催促曾国荃上任,上谕当中只提到了“山西地方紧要”,②光绪二年十一月二十五日上谕,中国第一历史档案馆:《光绪宣统两朝上谕档》第2 册,广西师范大学出版社,1996年,第404 页。对于地方上最应该先解决的旱灾问题也没有特别的提示。山西省自从同治年间以来,一直都必须担负协饷的工作,左宗棠虽然没有明言,但催促曾国荃赶紧上任的真正理由,可能是饷银的问题。

曾国荃到任以后,应该立即受到来自左宗棠方面催饷的压力。不过此时山西的旱情不但没有减缓,反而有越演越烈的趋势。曾国荃此时只能写信老实告诉左宗棠,他殷殷企盼的军饷可能无法送到。③曾国荃:《致左季高宫保》,《曾国荃全集》第3 册,岳麓书社,2006年,第490 页。只是信才送出,催饷之信又来,让山西官员有些不知所措。从曾国荃与陕西巡抚谭钟麟的往来信件中可以看到曾国荃看左宗棠信件时的心情,曾国荃说:“所幸棠疆近接,夙叨爱注,谅必有以教我。捧诵另笺并示疏稿,令人不敢卒读。”④曾国荃:《复谭文帅》,《曾国荃全集》第3 册,第492 页。

“令人不敢卒读”的主要原因,就是协饷的问题。曾国荃觉得左宗棠进军的速度虽然快,但是也必须顾虑到整体的财政状况,才不至于发生后方供应,前线无粮饷的情况。曾国荃考虑到山西省因为要解送的项目过于庞大,而且正值旱灾,因此他表示一点把握也没有,也希望陕西巡抚能够为大局着想。另外一个“不敢卒读”的原因,就是左宗棠所示的疏稿中,有一份六月底发出,参劾山西布政使林寿图的奏疏,这无疑将平日因协饷的财政争议推向了高峰。

左宗棠奏疏中,对布政使在地方经费上的运作可能造成不良的成例而表示忧心。左宗棠认为山西省“协西征饷”总数是五万两,早在同治八年就已经建立成案。而林寿图却要引用同治六年两万两的成案,导致山西与左宗棠所依凭的成案出现争议。再者,左宗棠认为林寿图在运用经费上的表现过于取巧。左宗棠指出,当时广东、浙江与福建三省将解送协晋款项的消息一传到山西,林寿图即思考把这些协款先拨给左宗棠军需之用,并上奏此一构想。这一点让左宗棠相当不能接受,他认为这笔协赈的款项到底是有是无都还不确定。如果有这一笔款项,那么协饷可以转解到左军,表示山西不需要这一笔钱。另一方面也显示山西自己催收正项有着落。果真如此,山西就不需要用协饷来抵军饷,只要用正规税收来支付即可;假如这笔款项只是捕风捉影,那么林寿图上奏只是让朝廷帮助他画饼给左宗棠。左宗棠虽然没有把事情说明,却暗示朝廷林寿图的奏疏其实包藏祸心,企图紊乱章法。①左宗棠:《奏参山西藩司紊乱饷章折》,《左文襄公奏疏续编》卷67,《中国西北文献丛书》第3 辑,第393 页。

左宗棠的这份奏疏,最后不但成功地使山西布政使林寿图受到处分,更让朝廷进一步彻查山西省到底每一年要有多少银饷需要解送到左宗棠处。光绪三年八月,林寿图的行为被认为不单只是贻误军情,更有紊乱成章的过错,因此受到革职处分。②光绪三年八月五日上谕,中国第一历史档案馆:《光绪宣统两朝上谕档》第3 册,第232 页。曾国荃心生感慨说道:“至应协西路饷项,日事追呼,颖叔方伯竟因此被劾去官,事均出人意外。晋藩一席,后来者更视为畏途矣。”③曾国荃:《复何小宋》,《曾国荃全集》第3 册,第496 页。左宗棠原本准备以违反成例的方式,把拖欠饷银问题的层次推高到中央的层次,然而清廷所做的决定,也让山西救灾工作受到更坚固的限制与监督,因此才有“视为畏途”之说。

然而旱灾之中用人孔急,曾国荃似乎也开始察觉到左宗棠上奏的策略,其实是“项庄舞剑,意在沛公”,因此立刻上疏解释此事,一一反驳左宗棠所指的错误,并将案卷呈上以为佐证。另外附加一片,说明左宗棠所参劾的数点都是自己做的决定,如果要有错,自己也是难辞其咎。而林寿图在处理灾荒上的用心,多方设法拯救灾黎,并且向中央表示自己还需要多倚仗林寿图的帮忙。希望中央可以网开一面,让他留下来继续办理赈务,不要撤除他山西布政使的职务。然而,第一时间的批文却是不愿意接受改变革职的决定。①曾国荃:《陈藩司无蒙混取巧疏》,《曾国荃全集》第1 册,第206—207 页。可见清廷对于巧妙操作成例的官员甚是不悦,也不希望任何新的决定影响到未来协济军饷。然而曾国荃所上呈的案卷,终究让中央产生了怀疑—是否行政过程中弄错了部分的程序?因此再一次要求户部加以清查。②光绪三年九月二日上谕,中国第一历史档案馆:《光绪宣统两朝上谕档》第3 册,第286 页。清查的结果出现以前,曾国荃对于顿时少了一员办事者甚感困扰,更觉得林寿图所犯的过错都是很小的事情,本来不至于到革职的地步,总是受到“浮夸者”不断加油添醋,因此才使得山西的局面更加艰困。③曾国荃:《复李中堂》,《曾国荃全集》第3 册,第503 页。不过曾国荃还是努力想以办赈需人的理由把林寿图留下来,所以他又给山西籍在京官员写密信,希望能够得到支持,把林寿图留在山西。④曾国荃信上说信上说:“弟为颖叔之去晋也,既格于例而爱莫能留;而晋民之请留颖叔也,又出于诚而情不忍拂。辗转思维,与其契置而听舆情之壅,熟若宛转而伸将伯之呼……敝处碍于成例,不敢代奏。……可否由尊处密商子禾侍郎及众位京秩诸贤,另行设法达宸聪之处?出自鸿裁。或奏留颖叔办理晋中赈务,于部议似无大碍,而在晋民得遂遮道请留之私。”曾国荃:《致温味秋》,《曾国荃全集》第3 册,第504 页。

丁戊奇荒时,清廷特派当时的工部大臣阎敬铭以钦差身份前往山西查赈。据有关荒政的手册记载,在灾荒办理赈务时,地方官最怕的就是朝廷派钦差前来,一来要耗费相当的精力于繁文缛节之上,再者钦差不见得能了解当地的情况,反而往往会造成地方官员办赈的困扰。清廷甘冒此险派员亲驻,可能也是别有用心。阎敬铭曾经担任过胡林翼帐下“东征粮台”,办理粮饷相当有经验。在丁戊奇荒过后,他转任户部尚书,从当时留下关于他行事的传闻可以看出,阎敬铭的理财能力,除了对财政的天分之外,更有做事的谨慎与勤劳。⑤“敬铭为户部尚书时,每晨起入署,日晡而散,司员上堂取诺,穷诘再三,必尽其底蕴乃已。随身自备一册,视文牍要语伏案手自抄之。腹饥,市烧饼二枚,且啖且抄。勤劬耐劳苦,虽乡村老学究不逮。”见胡思敬:《国闻备乘》,《中国野史集成》第50 册,巴蜀书社,1993年,第444 页。因此,当曾国荃设法要将林寿图留下的同时,朝廷受到山西缺解饷银,甚至紊乱章法一事的影响,于是派遣当时任工部侍郎的阎敬铭前来查赈。曾国荃对于派遣钦差的感觉,在其文稿书牍中似乎找不到相关的文字,所以很难确定这位钦差到临的时候到底是什么样的状况。只是从李鸿章在丁戊奇荒期间与曾国荃的书信中,有一段自问自答的文字却饶负趣味。这是李鸿章回复曾国荃,告知他户部拨给他二十万两的赈银已经上路的消息,文末有着一段对阎敬铭此行的评价:

阎丹初侍郞避地蒲州,奉特派查察赈务,能否岀预是役?此公淸介绝伦,各牧令闻风当更警动。①李鸿章:《朋僚函稿》卷19,光绪三年九月十七日,《李鸿章全集》第5 册,第2716 页。

此段文字与前文后文都无连贯,看起来像是自问自答,但其实可能代表了曾国荃对派任钦差的疑虑,只不过对钦差大臣的派任,地方官员难有置喙之处,因此后来《曾集》收编时,可能刻意地把某些内容删去,因此找不到曾国荃写给李鸿章的原信。但他的基本态度可能是倾向,赈务忙乱之中还来个钦差,恐怕多少在心中也会浮出如荒政书籍中对钦差的负面评价。因此在迎接阎敬铭时,他尽可能地减低排场,以显示灾荒这个非常时期,无法以一般迎接钦差的状况来处理。②曾国荃:《复萧杞山》,《曾国荃全集》第3 册,第505 页。有没有给钦差难看的下马威,这一点无从由文字推知。最主要问题还是因为阎敬铭本身并没有留下文集、公牍,而在办赈过程中阎敬铭多与曾国荃联名上奏,也没有看到台面上的冲突。虽然私底下往来公牍可以看到,曾国荃似乎必须跟阎敬铭解释许多实务上的问题,但似乎也没有看到任何的冲突。也许阎敬铭真的就是“清介绝伦”,因此实际上解决相当多的赈务问题,也使官风为之一振。③《春冰室野乘》中谈到阎敬铭督办赈务情况:“光绪元年,秦晋大饥,奉命偕曾忠襄公督办晋赈。吉州牧段鼎耀,冒侵赈款,奏斩以徇。诸官吏皆惕息,莫敢骫法。晋人歌咏其事,至以比包孝肃。”李岳瑞:《春冰室野乘》,《中国野史集成》第50 册,第145 页。

不管阎敬铭的任务是督办赈务,还是暗中访查当地官风,在灾荒稍微稳定之后,地方上又回到了解送饷银的“常轨”上。即使才刚经过旱灾,还没有从灾害中复原,地方官员即忙着处理与思考筹饷之事,虽然最后得到中央缓征的命令,但在这之前官员恐怕仍然预设必须征集足够饷银。①曾国荃:《致江蓉舫》,《曾国荃全集》第4 册,第43 页。这里有一个相当吊诡的现象:一个极日常的财政争议,却是在旱灾这种特殊的场合当中爆发争执。对于地方巡抚来说,处理旱灾是最紧要的一件事,然而他却必须同时关注平时所累积下来的财政问题。而能够做最后决策的中央,也同时陷入了日常与变异的苦思,到底是要维持过去的行政成例,或者依照现实的情况进行调整?旱灾与兵饷的问题,造成财政问题的急速尖锐化,在这个契机之下,旱灾过后由阎敬铭与曾国荃提出差徭改革。②山本进:《清代财政史研究》,东京汲古书院,2002年,第117—121 页。看起来是一劳永役地为地方百姓求福利,然而在钦差大臣之外的人看来,这一次改革的重点,还是让过去所累积下来财政压力与欠数,能够在改革过程中消除。曾国荃自己提及改革时,就尖锐指出各州县仍以既往不咎的想法来办理。但是他并不是站在指责者的角度来看待这些抱持既往不咎想法的属下,他倒是为这些下属想了“宽其既往”的理由:

从前之员类因事故而去,新任接手后,清查交代,难保无顺情牵就者。年来迭遭大祲,各州县筹解现年款项尚形竭蹶,前任积欠,在无力补解,似亦势所当有。即令咨追,亦属徒劳罔济。如以数任所欠归咎一人,恐向隅者多,不足以昭平允。且内有实系民欠,恩诏灾荒之免,错杂其间,诸多窒碍。踌躇再四,是以有宽其既往之议。③曾国荃:《复瑞睦庵》,《曾国荃全集》第4 册,第109 页。

从短短的一段话中,可见曾国荃完全说出了到任以来所遇到的情况与困境。而且,他还提到,经过了灾荒的恤政以后,要清理过去的欠额,恐怕有更多执行上的困难,因此采取“宽其既往”的处理原则。“顺情牵就”或许可以看作地方上实际处理财政的一种态度,左宗棠利用了灾害的特殊情况,让“成规、事例”与地方的习惯两不相协的情况暴露出来,造成原本应该以各种方式实行恤政的中央,对于地方产生了不信任感,因此必须派出善于理财的钦差大臣协助办理。在灾害当中,无论是中央政府或是地方政府,两者对人民的作用,都比平时要大得多,再经过有心人士鼓动,中央的介入在此时更为明显而直接。

三、禁鸦片的辩论

丁戊奇荒时另外一个造成灾害不可收拾的原因,就是种植鸦片的问题。晚清对鸦片的查禁与开放,原本就存在着争论。主张查禁者的理由之一,就是种植罂粟会造成对粮食作物的排挤。因为罂粟收成与农作收成的时序往往重叠,因此农民在趋利心态影响之下,必定会因为采收罂粟制作鸦片,而耽误正常的农作收成。此外,种植罂粟的背后,更显现出消费鸦片的市场,吸食者受毒戕害更是主禁者所关注的议题。吸食鸦片戕害民生的思想,在承平之时已经相当盛行,更何况是在地方发生饥荒的非常时刻,自然而然许多处理荒政的人,会在“兴利除弊”的想法下,把矛头指向种植罂粟之上。光绪三年九月,山西旱灾已显得完全无法收拾,有御史就指出山西地方私种罂粟的问题。当时中央朝廷完全接受御史的意见,要求曾国荃努力查缉。①《德宗景皇帝实录》卷57,光绪三年九月上己未条,第786b 页。就这一点而言,研究丁戊奇荒的学者很容易就认为罂粟的种植确实是影响灾害的重要因素。

讨论山西私种罂粟的声音早已存在,②在鲍源深担任巡抚的时代,就已注意到私种的问题。《德宗景皇帝实录》卷38,光绪二年八月上丙申条, 第545a—b 页。但是到了光绪四年正月,山西巡抚曾国荃与办理赈务的钦差大臣阎敬铭,共同上奏说明“重申旧禁”,再次强调种植罂粟的害处以及必须禁止的原因。在奏疏当中提到:“伏查晋省地亩五十三万余顷,地利本属有限,多种一亩罂粟即少收一亩五谷。小民因获利较重,往往以膏腴水田遍种罂粟,而五谷反置诸硗瘠之区,此地利之所以日穷也。”③曾国荃:《申明裁种罂粟旧禁疏》,《曾国荃全集》第1 册,第282 页。很自然地,透过档案可以理解罂粟种植对山西农业的危害程度。曾国荃的奏疏不仅分析了对农业的危害,更注意到种植罂粟的同时,也使得吸食更加容易,因此开始了农人纷纷吸食的现象,导致耕作能力下降。所以在地利与人力条件转变的情况下,原本可以丰收的土地也只能得个“中稔”,原本不到灾歉程度的灾害也可能变为荒歉。①曾国荃:《申明裁种罂粟旧禁疏》,《曾国荃全集》第1 册,第282—283 页。只是影响农业甚巨的鸦片,并不容易立即禁绝,曾国荃认为最好是靠着民间宗族、乡约以及里社自行约束,一来免除胥吏的干扰,一来可以清楚查访土地种植的状况,从禁绝罂粟达到充裕民食的目的。②曾国荃:《申明裁种罂粟旧禁疏》,《曾国荃全集》第1 册,第284 页。

曾国荃正月里的奏疏,主要以劝诫的方式处理鸦片问题,让民间自我管理农作种植。到了同年七月,旱象似乎有稍微纾解时,曾国荃又上一折向皇帝报告在赈灾中执行禁鸦片的状况。他说道经过各州县劝禁以后,各地的乡民都能知道悔改,因此大大减低了种植罂粟的数量,可以说有相当成果。但该奏疏也认为,一般老百姓种植罂粟,已经是根深蒂固的陋习,若要禁止光靠规劝是没有用的,因此向皇帝提议,未来如果在山西又发现民众种植罂粟,应把种植罂粟的土地充公,作为各村的公地,交由地方耆老及社首管理。并将查禁作为官员参核与奖赏的成绩标准,透过惩罚的方式来推动禁令,以防止未来再次受灾,又发生种植罂粟妨碍民食的情况。这份文件得到皇帝的认可,而且谕令曾国荃严饬当地官绅彻底执行。③曾国荃:《请将种罂粟地充公片》,《曾国荃全集》第1 册,第343—344 页。

曾国荃提出七月奏疏的原因,其实有一部分是受到左宗棠在陕西严禁的影响。因为左宗棠已经先行开例,他才敢跟进实行。而没收土地作为惩罚一议,也是仿效其他已施行查禁的省份。④曾国荃:《致阎丹初》,《曾国荃全集》第3 册,第588 页。仔细分析曾国荃七月的奏疏可以发现,之所以能够顺利地查禁罂粟的种植,都是因为协助办赈的御史李用清,利用到各地稽查赈务机会,查核各地种植罂粟的情况,而曾国荃奏章中提到的查禁成果,最主要的信息来源就是李用清的报告。从这些记载看来,李用清这号人物,似乎在推动与执行查禁罂粟中有关键的地位。李用清,字澄斋,号菊圃。山西省乐平人。同治四年中举,任翰林院编修,记名御史。光绪三年回乡协助办理赈务,其后人为他修编的年谱称:“公骑一驴,一仆随从,遍历全省各府州县,勘查灾情而外,必考其利弊,及粮路原委,日必驰函当事者,备述其详。凡灾情轻重,食粮转运要道,都有簿册记载。”①李玉玺编:《清李菊圃先生用清年谱》,光绪四年条,《新编中国名人年谱集成》第19 辑第3 册,台湾商务印书馆,1980年,第11 页。李用清的著作包括了日记、公牍等等,其中丁戊奇荒期间的公牍亦收有成册。若照年谱所言,该册公牍对丁戊奇荒的研究当有相当的贡献,然而李用清的文稿在他生前并不轻易示人,过世以后家人仍保留文稿,可惜在抗战时散轶不存。唯今可见的,只有一部讲学时学生所记的语录《课士语录》而已。②李用清讲述、王登俊记录:《课士语录》,《山西文献丛书》第11 册,台北山西文献出版社,1983年,第1—3 页。然而他与曾国荃往返的书信,虽不见原稿,尚可从曾国荃的回信查知一二。

也正是曾国荃与相关人员往返的信件,透露出重新认识“禁止种植罂粟”的新讯息。光绪四年一月曾国荃上奏声明重禁罂粟的奏疏,看起来是说得有头有尾,然而,曾国荃在私底下却表示禁烟对荒政没有多大的帮助,在他写给钦差阎敬铭的信中就说道:“禁烟疏稿,昨已抄咨。当积重难返之秋,只好如此施行,徐徐收效。”③曾国荃:光绪四年二月《覆阎丹初》,《曾国荃全集》第3 册,第531 页。若要解释曾国荃为何一方面觉得查禁罂粟没有实效,却又必须上奏重申罂粟旧禁,大概与御史在朝中对山西私种罂粟大声挞伐有关,而清廷方面,又表现出大灾中接受建言的宽大雅量,因此曾国荃受到督责,必然做出重申的反应。他对这种御史在朝中大放厥词的情况,也显得有些无奈,在一封写给李鸿章的信中表现无疑。他说:

近日,台谏诸公纷纷以灾务陈奏,兼归咎政府。两宫言无不听,以期上下交修。盛德如公,犹自省思。如荃之目睹灾黎流亡,而一无补救,其负罪更为何如耶!④曾国荃:光绪四年三月《覆李中堂》,《曾国荃全集》第3 册,第542 页。因此,四年一月的查禁奏疏,可以视为在台谏舆论压力,以及清廷查纳雅言的姿态下,曾国荃顺应言论与天心的必然政策。很显然,曾国荃禁罂粟的初衷,可能只是为了让朝中的御史与皇帝满意,使地方荒政可以顺利办理下去的权宜之计。不过,一纸文书对曾国荃的意义,可能是堵住与荒政无关人士的悠悠之口,但对于志在禁绝罂粟的人眼中却是一大振奋。李用清周历各县查核灾务时,即将查察罂粟作为其中一项重要的内容,他勤用书信报告情况的态度,在曾国荃的信件中可略见一二,李用清发现了不少赈务中的弊端,以及不积极查禁鸦片的官员。①曾国荃写给阎敬铭、李鸿章的信中即说到地方查禁的情况多是来自李用清的讯息。曾国荃:光绪四年三月《致阎丹初》、光绪四年十一月《致李中堂》,《曾国荃全集》第3 册,第547、620 页。约莫在三月之时,李用清与曾国荃会晤,提出了废除“药厘”的建议,并且帮曾国荃写了两篇稿子,希望他能够上奏中央。现在已经没有李用清的公牍可以参考,无法理解他如何从禁罂粟到裁撤药厘的思考过程。然而从曾国荃的回信与钦差阎敬铭讨论的记载中却可以稍稍看出,为何李用清会主张裁撤的想法。

菊圃太史现已到省,屡次接晤,交来两稿,嘱裁药厘。药厘为数本属无多,每年不过五六万金,亦何所吝惜,但此不过乡民借口之一端。去此而为罂粟即可禁绝,恐亦无此速效。②曾国荃:光绪四年三月《致阎丹初》,《曾国荃全集》第3 册,第549 页。

李用清认为现在通省把种植罂粟当成理所当然的事情,主要是因为地方上收取“药厘”的关系,因为当非法的罂粟具有合法的税收价值时,官员自然而然就不会去禁止,只有去除药厘才能够真正使官员查禁。只是曾国荃并没有顺着李用清的提议进一步上奏禁令。相反地,他以反驳的态度,不愿意照稿上疏。值得注意的是,曾国荃不是反驳李用清一个人,而是反驳了山西籍的在京官员。显然,李用清的意见不仅是个人的想法,背后更代表了某个群体的公意。曾国荃在《覆山西各京官公函》中说道:

前因晋省栽种罂粟,有妨五谷,是以会同丹初先生联衔具奏,奉旨允行,刊示颁发;又恐各州县办理不力,复经严札通行,以不止仅伸令甲矣。兹李菊圃太史创为裁药厘之议,交来两稿,嘱即疏陈。……若照所议陈奏,恐有妨碍京城洋药税大局,且以后无以搪塞大部索饷之文,为患太切,不得不深思熟计也。①曾国荃:光绪四年三月《覆山西各京官公函》,《曾国荃全集》第3 册,第542 页。

从这段覆文当中可以清楚看到,禁止罂粟的施行应该与当时舆论有关,而不见得是地方上真正的情况。曾国荃的考虑带有相当政治意涵,他认为取消药厘牵动的层面过广,甚至可能成为一个成例,影响到未来对外国药品收税的可能。再者,药厘的收入的确能够应急,以便应付如左宗棠索饷一事,若是贸然裁撤,必然会引发料想不到的后果。只不过李用清(或者说李用清背后所代表的公意)并不能站在曾国荃的角度来思考,反而以诘难的方式来指责曾国荃。李用清的年谱上记载了这段故事:李用清“曾上书曾国荃,详论其利害,历陈可为垂涕者十,使人读之不觉泪下”。②李玉玺编:《清李菊圃先生用清年谱》,光绪四年条,《新编中国名人年谱集成》第19 辑第3 册,第11 页。

曾国荃接到这封上书时,对于“可为垂涕者”的十项意见感到十分恼火,他立刻写了一封信给钦差大臣表达不满,他认为禁鸦片的事情已经开始推动,李用清却还用“十不解”来指责他的行为。让他觉得办理荒政这种非常时期,还要浪费时间在笔墨官司上,实在不是务实的态度。他也强调自己从来没有抗拒严禁罂粟,但是李用清却硬是要说官员不肯严禁,实在让他不解其意。③信件原文:“李菊圃太史禁种罂粟之议,以详前函,兹于接晤后复上‘十不解’诸说。我辈办事,但能于事有济,无不可以和衷商榷,务使义气胥平,而笔墨争辩尤可不必。细思此事既经奏明在前,复经屡次通饬于后,而菊翁必欲以一手遮天,其意谓官不肯严禁,此又弟之所不可解也。原说抄呈,以备省览。”见曾国荃:《致阎丹初》,《曾国荃全集》第3 册,第552 页。就这样,山西的救荒过程中,意外地扯出了罂粟禁与不禁的争议。这个争议也代表了荒政实务与吏治理想的冲突,更有着地方大员与在京官员之间的不协。循着这个脉络来看,四年七月的查禁奏疏,也许就蕴含了更严格的查缉规则,以及不愿意提案废除药厘的意向。

不过在李用清眼中,曾国荃就是禁制鸦片的大敌。现在无法得知李用清到底写了多少信件给曾国荃或是其他人,但是从曾国荃的信札中到了同年七、八月都还见到与他人论及不可废除药厘一事看来,或许可推知此事并没有平息,反倒有越演越烈的趋势。最直接的证据,在四年十二月间曾国荃回复李用清的一封信,该信不但篇幅相当长,而且近于说理,文体夹叙夹议,就是为了说服李用清。曾国荃说自己的所作所为不但符合养与教的原则,而且避免了扰民,使民众自理生计。当荒歉发生时,民众因为短视而出现饥荒,地方大员的责任就是帮助民众筹备度荒的粮食。做了这些事情怎么还能说是“因循不为”?①信件原文:“罂粟之禁,屡辱净言。鄙人虽愚,亦万不肯犯此不韪,苦于既乏治人,又乏治法。纵或严申禁令,所虑徒益纷扰,反使闾阎鸡犬不宁,终无以善其后也。就令淘汰玩吏,而接手不得其人,亦属因仍故我。天下安得如公百十数辈,落落然参布列郡。……与其如黑棋致至而自危,曷若冬夏迭代听其物极而思返也。晋省药厘所入,计数原微。所以用是斤斤者,非为国家惜此小利,盖人心陷溺已深,既不能保遍天下之不种,又不能进举世人之吸食。独晋中冒昧奏裁,转使当轴为难,是徒为奸民富商之利,而国度用支反受其害。万一西人要挟,请将洋税借此求免,岂非以中国目下岁入之财,悉归外洋呼!……假令出示严禁烟馆,非重用酷吏不可,非纵使胥役不可。官吏之鱼肉百姓非一日矣,良民之畏苛政甚于猛虎,盖又有年矣。今乃亟谋此不能净绝根株之件,譬诸操网罟以入深渊,而约不扰于鱼;驱鹰犬于林薮,而曰无惊于兽,无不敢信也。……弟之待罪珂乡也,岂乐于倾各省无量之费,以赡吃食鸦片之类哉?又岂尝教民不种五谷哉?不过民之所得自为主张者,听民自谋之;民之所不能远致者,毋为之呼吁于朝、乞贷于邻,多方以徕之。去岁出示二十余条,养与教粗备梗概,而我公乃曰因循不为,是殆未即前后以合观之耳。”曾国荃:《复李菊圃》,《曾国荃全集》第3 册,第632—633 页。

这封信并没有得到李用清的谅解,之后李用清回了什么内容并不清楚,只知道他寄了一套《曾国藩全集》给曾国荃,想必是讥 曾国荃不如父兄云云。因此,曾国荃回复李用清时口气也就显得相当不悦。而且有点意气用事地言及废止山西药厘,认为这样子就可以符合李用清“笃信纯儒之道”的想法。当然,曾国荃也不免在文字上讥笑李用清不切实际的作为,对于李用清一直要他上奏全国废除药厘一事,希望钦差阎敬铭能够代为上奏。曾国荃说:“来示欲请星使(按:阎敬铭)代为发之,弟不敢劝,亦不敢阻。星使道有本末,学有渊源,实有昭代识实务之第一流俊杰,恐亦未忍以空言垂诸世宙,己搏美名,而不肖视中朝之彦也。”②曾国荃:《复李菊圃》,《曾国荃全集》第3 册,第636 页。言下之意,曾国荃不愿意做这些博取美名的事情。①曾国荃在写给李鸿章的信里头,特别提到此事:“李菊圃迭次来函,总以严禁罂粟为题,以为目下救荒之策,无出于此。其意诚善,而遍禁烟馆必涉骚扰,其势似不可行。盖托诸空言则易,见诸实效则难也。”见曾国荃:《复李中堂》,《曾国荃全集》第4 册,第2 页。

禁绝罂粟的争论一如一场意气之争的闹剧,然而曾国荃与李用清的行为都是可以理解的。李用清着重的是理想的层次,虽然他留下的著作只有《课士语录》,从中却不乏理解他坚持将“药厘”废除的逻辑。他认为理财虽然重要,但是更重要的是财源必须名正言顺,假如没有名正言顺的前提,容易养成邪僻之风,人民为非作歹也就没有办法禁绝,这些都是乱象的源头。②李用清讲述、王登俊记录:《课士语录》,《山西文献丛书》第11 册,第111—112 页。因此,以正本清源为己任的士大夫,很自然地注意到了罂粟与罂粟所代表的地方财源,因而利用灾荒的场域,推动督抚陈奏禁绝鸦片的意见。

反观曾国荃一直不愿意在笔墨上多做文章,主要是他认为举办荒政最重要的是实务,而不是这些观念性的救荒。③曾国荃写给翁同龢的信上说:“菊圃太史前年初来,欲弟出示:如有种烟、吃烟者,则以大兵临压其境。弟未敢从,良以疆吏只可守法,法所不得加诸民者,则不能以空相恫吓。频年因罂粟一节,屡屡富书弟处,几于涕泣而道,辞意均甚激烈。弟因其至诚血性,遂亦直书肝膈,具述时局之机宜,自有大体。疆吏之力量,亦有干格。所称亟应严禁罂粟之理甚明,而果能净绝根株之方难得。且查禁而不涉扰累,与饥馑之后不扰不垒之可期净绝,其方犹不可得,否则亩税之抽收、膏馆之贴厘,凡有妨于罂粟之禁者,无不悉于菊圃之请而立见施行,出示停止。独至坐贾药厘一项,难以措辞陈奏。……夫地方庶政不仅种烟一端,州县所司不独种烟一事。……不然,弟亦知政在养民,安忍不竭力严禁,而与菊圃一若断断不合者哉?……既无可筹之款,更无告急之区,而迫近种谷之期,滴雨未沾,农田龟坼。端居忧念,真有百感交集之隐。不卜知爱何以策之?外附菊圃太史信抄呈钧阅。”见曾国荃:《复翁叔平》,《曾国荃全集》第4 册,第26 页。更重要的是,他看出了地方上农业的逻辑。曾国荃在光绪五年春天时,再次回复李用清的来信,信中已无意气之词,当然他承认罂粟害于农桑的可能性,但他更重视自然环境以及农民趋利的抉择,将使罂粟的种植自然消失。他在信上说:

覆帱之下,群生并育而不相悖,天之生五谷、罂粟,与地之种五谷、罂粟一也。果其风雨和会,则大田多稼,罂粟未必即夺五谷之利。如其炼石流金,则五谷之苗亦既悉付枯槁,彼罂粟者又独能欣欣向荣耶?是有以知其不然矣。年来谷价翔贵,为数百年所未有,民间水田井地,计烟花所获,亦难逾于五谷,小民晰利秋毫,当已筹箸及此。盖不待我辈为之抉择利害,应亦翻然改图矣。①曾国荃:光绪五年春《复李菊圃》,《曾国荃全集》第4 册,第42 页。本段文字中部分在何汉威所著《光绪初年(1876—1879)华北的大旱灾》一书中征引,然何先生以此段文字说明曾国荃禁绝鸦片的决心不足,所以出现自相矛盾的谈话。在此不能否认何先生的看法,曾国荃在论述确实存在矛盾之处。然此矛盾透露了相当多的讯息,包括曾国荃面对不同人物与议题时,有不同的论述方式。再者也显现出曾国荃特殊的观察视角,站在地方与实务的立场上所作的发言。因此本文特别以此段文字诠释曾国荃矛盾以外的观察。何汉威先生的观点可见何汉威:《光绪初年(1876—1879)华北的大旱灾》,第87—120 页,该条史料见第105 页。

从曾国荃的文字中可以看到,鸦片在天旱之时恐怕也难逃旱魃,而在平常丰收之年,少种一些稻谷转种罂粟也不见得会有互相排挤的效应。更重要的是,农地在短时间内都会经历农作的循环,农人自己会判断利益来选择种植的作物,与其害怕农人种植罂粟而设禁,不如让农人依照市场的状况决定。鸦片之争到此也随着李用清回朝而暂时告一段落。

从档案上来看,可能会以为禁止的命令是曾国荃权衡地方情况之后,所思索出来的救荒之策。于是他分别在光绪四年一月与七月间各上一疏,代表了从规劝到惩戒的执行步骤与过程。但是,如果忽略了档案形成的脉络,往往也就把丁戊奇荒中的曾国荃当成禁绝鸦片的人物。②外国学者Kathryn Edgerton-Tarley 对于曾国荃的理解似乎在丁戊奇荒中是担任禁绝鸦片的一方,因此与李鸿章等赞成种植鸦片者形成对比。Kathryn Edgerton-Tarley, Tears From Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-century China, 2008, pp.109—111.更因为这两份奏疏中的描述,鸦片问题也就被认为是这场灾害中十分关键的改革对象。③李文海:《中国近代十大灾害》,上海人民出版社,1994年,第109—110 页。然而,经过档案形成流程的复原,可以发现禁绝罂粟的议题最初来自舆论的压力,进而成为京官与地方大员之间认知不同的冲突点。从这个例子当中可以发现,灾害发生后,由于地方情况进入了不同以往的特殊况态,于是一群如李用清一般的山西学者与官员,就企图实践某些理念,推动过去可能无法严格执行的事情。灾害所带来的特殊情境,反而成为绝佳的发挥场所,以至于其他官员或者民众几乎没有办法拒绝。

四、善后与地方文献的产生

在丁戊奇荒之际,除了在社会物资上进行复原以外,还有一项值得注意的就是对旧有文献的整理。整理的内容包括两个部分,一个是刊刻《四书》、《五经》的善本,再者是重修《山西通志》。整理《四书》、《五经》是根据同治六年振兴地方文教的上谕,编修地方通志则是利用成立书局的机会进行。①曾国荃于光绪五年三月九日上疏奏请成立书局刊刻善本以及重修方志。其中刊刻善本的想法源于同治六年的上谕,可以说有行动的依据,在此成例之下又另外恳请重修《山西通志》。曾国荃:《设立书局疏》,《曾国荃全集》第1 册,第446—448 页。为何利用振兴文教的名义,进行地方通志的编纂?光绪年间编成的《山西通志》序言中,只简短说道:“巡抚曾国荃以大灾之后,恐文献无征,始有重修通志之请。”②光绪《山西通志》第1 册,《总序》,中华书局,1990年,第32 页。担心“文献无征”的真正意义,其实与地方行政有着很大的关系,曾国荃的奏疏上清楚写道:

三年大祲,户口则流亡过半,赋税则蠲缓频频,仓谷则悉数皆空,善后则百废未举。正宜登诸记载,昭示后来。庶几贤明之吏上下皆有稽考,相与力图补苴,经理弥二十年方可望渐复元气,此志书所亟宜重修者也。③曾国荃:《设立书局疏》,《曾国荃全集》第1 册,第447 页。

如果单独来看段文字或许看不出什么端倪,但是,如果放在曾国荃莅任以来所面临财政问题的脉络中则可以发现,他相当害怕在面对已经发生转变地方状况时,中央政府还是依着旧有事务的成案,难免又要发生像是类似林寿图去职的事件,因此趁着重整之时,把实际的状况以及灾害时所做的调整记录下来,以供后人参考。

当然在编修的过程,曾国荃除了振兴文风这个理由以外,也有意重新统合地方读书人以及富绅。因此他在寻求方志总纂时,特意致书山西名儒王轩,希望他能够出掌主笔,并且由他号召士人合力编修。更进一步,希望王轩能够兼掌书院,使得文风士气得以稍微振兴。①曾国荃:《致王霞举》,《曾国荃全集》第4 册,第56 页。王轩在丁戊奇荒期间,主要是协助钦差大臣阎敬铭拨划赈务,并主讲于山西晋阳书院,可以说是当时相当隆重的礼遇。②王轩:《顾斋遗集》,《山右丛书初编》第12 辑,山西人民出版社,1986年,第8a 页。而副总纂张于铸同样也是在阎敬铭麾下办理赈济事务。③王轩:《张铁生先生墓志铭》,《顾斋遗集》,《山右丛书初编》第12 辑,第59b 页。安排王轩、张于铸担任正副总纂,一来他们素有厚望,可以担负重任,另一个原因推测与曾国荃在灾荒时不愿意进一步执行禁烟政策有关,曾国荃可能意识到曾与李用清发生摩擦,又向山西籍的在京官员宣示过不愿意禁药厘的事情会影响到官绅之间的关系,因此特意安排此举来缓和关系。鸦片问题是否有影响到官绅的关系,抑或只是李用清等一部分人的执着而已,目前并没有更多的数据可以推测。值得注意的是,编辑方志工作的主要人物,都与晋南或活动于此的读书人有关系,王轩是平阳府洪洞人,张于铸是平阳府赵城人,都在省垣以南。在方志局中另外两人杨笃与杨深秀,一人籍在平阳府乡宁县、一人籍在绛州闻喜。他们除了与《山西通志》有关以外,更是许多山西州县志的编纂者。由此可以看到方志局的重要成员,不只是编辑通志,更有实际编辑方志的情况。因此,透过编地方通志的政策,确实让山西州县在编纂通志的同时,也有机会重修或补辑州县的地方志。

这里就以籍在绛州闻喜的杨深秀,他所编辑的《闻喜县志斠》、《闻喜县志补》、《闻喜县志续》作为实例来探讨。在该志的序中提到,光绪五年赈济即将结束,知县收到巡抚的公文,要为重修山西通志搜集文献,因此他召集了当地名儒,用不到半年的时间辑成了十二卷资料。④陈作哲:《闻喜县志序》,光绪《闻喜县志斠》,《中国方志集成·山西府县志辑》第60 册,凤凰出版社,2005年,总第239 页。从知县征集资料的告示中,可以看到在编修的过程,几乎网罗了当地的耆绅名士,特别是资料采集者皆为地方上的贡生、生员。而编修谕旨更特别强调,为节省经费,因此采取续修的形式。过去自乾隆年间开始编修,在光绪五年结束。收集资料凡例中,特别提到两项关于丁戊奇荒材料的收集,一个是收集灾荒中饿死而可以作为楷模的高士贞妇,一则是乐善好施而已故之人。①陈作哲:《闻喜县志序》,光绪《闻喜县志斠》,《中国方志集成·山西府县志辑》第60 册,总第240—244 页。类似的内容可以在其他志书中发现,由此可推知当时地方上为了延续前志而收集相关的资料,且对于丁戊奇荒的人物传闻与行谊进行采访。或可说此时期出现一系列的灾害书写,其实是通过通志局的活动所促成的。

在这个认识之下,或许可以说明近年来相当受学者重视的碑刻资料的意义。山西的碑刻资料近年来受到相当关注,许多碑刻的出版品也相继出现。在这些碑刻资料中,关于丁戊奇荒的记载更是备受注目。因为历来山西经历过的灾害相当多,但是以灾害为主题的碑文又以丁戊奇荒尤多。目前学者的解释是,此次灾害的灾情是前所未有的,让地方上的人留下了非常深刻的印象,因此纷纷立石昭示后人。因此,这些碑文所透露的讯息都是地方上最详实的记载,代表了地方上的声音。仔细分析学者经常使用的十多通丁戊奇荒碑文,从中可以发现几个值得注意的现象。其一,从这些碑文写成的时间来看,从光绪三年一直到光绪二十年都有,是在不同时段共同书写同一主题的情况下完成,又有部分集中在光绪四至十年。其二,这些碑文分布的地区几乎都在山西省南部平、浦、解、绛等地。②十多通碑文分别收入于张正明、科大卫编:《明清山西碑刻资料选》,山西人民出版社,2005年,第661—669 页;张正明、科大卫编:《明清山西碑刻资料选(续编)》,山西人民出版社,2005年,第685—689页。这两个碑文所显示的共通点,将碑文与方志编纂联系起来,可以发现,方志编纂者们的经历,与钦差阎敬铭当时在山西南部的办赈有关。这层关系促使思考一种可能,碑文的出现可能不只代表了地方自己的看法,同时也反映了对中央与地方政府政策的记录与响应。

碑文当中除了一通光绪三年立掩埋无亲死者的碑文,是在灾情严重的情况下留下的,因此文字相当简约,仅约略提到地方饿死的人,只要无亲无故就由全村出资购买棺材掩埋,③《灾年义埋饿殍碑》,光绪三年立,现存山西万荣县小淮村。收入张正明、科大卫编:《明清山西碑刻资料选》,第661 页。除此之外,其余的碑文都是在灾情逐渐减缓的背景下刻石立碑的。这些碑文当中描述地方灾情的状况已受到学者重视,特别是惨绝人寰的人吃人现象,也证明了当时确实灾情惨重而非博取同情的虚构描述。①Kathryn Edgerton-Tarley, Tears From Iron: Cultural Responses to Famine in Nineteenth-century China, pp.222—227.这显示在共同经历灾害的洗礼之后,凝聚成一种对灾情的集体记忆,并透过刻石这个载体传递下去。除了灾情以外,还留下了不少物价的信息。例如《纪荒警示碑》、《历年遭劫记》、《南火上荒年碑记》记载了相当多物品的价格状况,对于理解灾害中的价格波动问题有很大的帮助。②郭春梅:《河东碑刻中的光绪旱灾》,《文献》2005年第4 期, 第66—82 页。

然而要进一步提出的问题是,类似碑刻这一类地方文献的内容,是否有其独特的存在脉络?从上述的简介可以得知,有关旱灾的碑文,就是受到旱灾影响因而出现的文献。然而,如果仔细对照当时山西省南部以及灾后的状况就可以发现,碑文所显示出的讯息不单只是灾害这条线。碑文当中有着“人相食”的共同主题,无疑是感受灾害惨状的直接冲击,那么其他的共同主题,是否也就意味着有其他的线索与脉络呢?碑文当中几乎都出现“耕三余一、耕九余三”的呼吁,这个呼吁也可以说是刻石最主要的目的。以下把这些相关的文字与段落辑录下来再进一步分析。

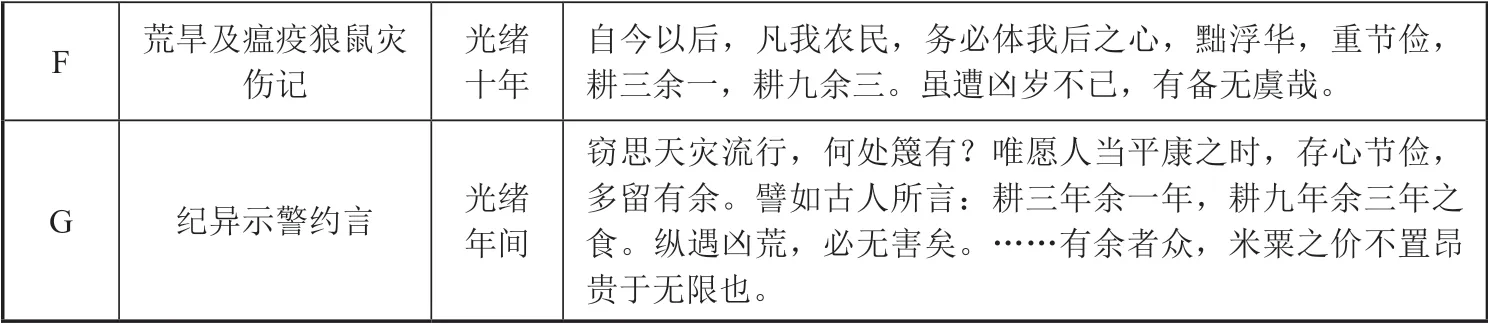

表一 碑文中“耕三余一、耕九余三”资料表

续表

目前对于“耕三余一、耕九余三”的解释,多是认为这些碑刻反映的是地方上过渡奢侈的风气,造成没有粮食的余存。因此,对于碑文中出现这种“共同主题”现象,一般都认为是在地方受灾之后,地方居民为了警示后人所以才出现这样子的说法。①郭春梅:《河东碑刻中的光绪旱灾》,《文献》2005年第4 期, 第66—82 页。这些碑文确实存在着警示后人的作用,碑文中也或多或少思考了奢侈与丁戊奇荒的关系,然而,从上列表中所示可见,仅有资料(A)及(F)在谈“耕三于一、耕九余三”时连带谈到奢侈的问题,其余几则碑文所谈的“耕三余一、耕九余三”,其实都另有脉络。

“耕三余一、耕九余三”的思想是来自于《礼记》,其文为:

三年耕,必有一年之食;九年耕,必有三年之食。以三十年之通,虽有凶旱水溢,民无菜色,然后天子食,日举以乐。

在清代后期,汪志伊曾经编辑过一部《荒政辑要》,这部书可以说是继《康济录》、《筹济编》之后,最为实用的荒政参考书籍。该书不但有观念的辩证,更有实际操作的方法与步骤。是清中叶以后颇具影响力的一部荒政著作。②道光二十七年的一份奏折:“伏思救荒之法如《康济录》、《筹济编》等书,博引繁征非不详备,然卷秩浩繁,一时难于审择,且空言较多,有仅宜于古而不宜于今之处。惟查有原任闽浙总督汪志伊所纂《荒政辑要》一书最为简易可行。缘该由牧令沥任封疆,办赈多次,于成编中则其实实可行者,著有成效,然后笔之于书。”道光二十七年八月九日吏科给事中福珠隆阿上奏,故宫博物院藏军机处档案,No.078391。该书也同样节录了上述的这一段话语,是在灾害善后工作时提倡“裕仓储”的项目之下。①汪志伊:《荒政辑要》,李文海、夏明方主编 :《中国荒政全书》第2 辑第2 卷,北京古籍出版社,2004年,第603 页。因此,“耕三余一、耕九余三”在灾荒的语言当中所指示的,应是充裕仓储与民食的想法。

若在此意义下比对资料(A)至(G),它们存在的时间都在灾害结束之后,正好就是在进行善后工作之时。如果暂不讨论(A)(F),那么可以很清楚看到资料(B)表示灾害发生以后靠的是人力的补救,而能够不畏惧灾荒的条件,是因为地方有储藏。资料(C)虽然不敢说可以达到耕三余一的理想,但总是希望农家可以积粟,才能度过灾荒时期。资料(D)更清楚地说到余一余三的目的在于备患。资料(E)当中同样也是在积粟备患的脉络下,更重要的是从(E)立碑的时机点看来,是在地方已经恢复元气、丰收的时候才想到要积极积粟的层次。资料(G)的讯息也同样是恢复积粟的想法,并且认为积粟多就不会遭受到物价的波及。最后,再把资料(A)(F)放进来看,即使两则资料都涉及了改善奢侈风气的内容,但是仍然是为了强调积粟有余以备患的观念。所以,“耕三余一、耕九余三”基本上并不是单纯的禁奢思想。如由丁戊奇荒发生的时间点出发,将时限往前往后寻找相关的文件可以发现,“耕三余一、耕九余三”与禁奢的语汇,基本上是没有关系的。②在光绪时编《垣曲县志》中记录嘉庆时期一封《上县令陈公停征书》当中可以清楚看到:“古者耕三使民有一年之积,耕九年使民有三年之余,亦欲闾阎皆有储蓄,以备不虞。”语意之中似乎指责县令在歉收时还继续征税是违背古意的。另外,民国十年立的《救荒记》碑文也写道:“救济事毕,痛定思痛。望乡人知古人耕三余一、耕九余三,同讲备荒之法,以免翌日拮据之艰。”见光绪《垣曲县志》卷12, 《中国方志集成·山西府县志辑》第61 册,第19a—b 页。

“耕三余一、耕九余三”的想法之所以会在碑刻中普遍出现,必然也有原因。光绪五年六月时,曾国荃致书阎敬铭向他报告买补还仓的工作,他说:

办理还仓一事,乃备水旱不时之需,而在晋省产谷无多,犹为切要。今既以朝廷特赏之项,专办省南劝垦,则储谷经费急切难筹。然不为之略举端绪,则恐永无填还之日。刻拟就赈捐尾款及盐课项下,先提银二三十万两,即便拨给各府州发商生息,俟丰稔之年,由各属分成买补,一则逐渐归还,弗至谷价翔贵;则生息之款仍可规入本地善后之用。其余缺额谷价,或奏明截留厘金十年,或无论地丁征收多寡,每年截留十万两,专做填仓之费。多以十年为率,少以五年为率……五年以后,规复可望就绪。①曾国荃:《复阎丹初》,《曾国荃全集》第4 册, 第71—72 页。

接着又向山西省各府厅州县,针对灾荒的善后做了非常多的指示,特别提到仓储的问题:“通省仓储告竭,水旱难保必无,故还仓一事,刻亦急欲举办。应请阁下将各属额设若干、动用若干、现在有无存鼓开折呈送,以便通盘筹计,酌定归补成数,用戒不虞。”②曾国荃:《致各府厅州公函》,《曾国荃全集》第4 册,第79 页。

从这里可以看到,山西在灾后有一次全省性的“还仓”工作。从曾国荃的信中还可以看到“还仓”的工作没有特别的款项可以动用,但曾国荃与阎敬铭持续筹商,总是希望在善后工作中积极推行填实仓储的政策。而且在他的规划之中只需要五年就可以略有成效。从这个“还仓”的规划来看资料(E)中提到的“大荒至今已六年矣,比岁丰登,人少苏”的情况,以及余一余三的积储呼吁,就可以理解数据中的“耕三余一、耕九余三”,其实是与山西地方政府灾后善后工作是具有一致性的。这些碑文不仅反映了地方上的灾情状况,同时也反映了官府与民间所进行的善后工作。

五、结论

灾害的事件里,理论上必须先平息灾害所带来的影响,再处理一般日常的各种勤务。因此朝廷对于灾区蠲免赋税,提供粮食金钱让灾民延续生命,并提供各种有利条件让灾民恢复生产是一般印象中的既有程序。然而在对丁戊奇荒的进一步探讨中,却打破了这个逻辑,它所显现的是在日常作业中,财政以及禁罂粟的问题并没有因为灾害的问题而稍微缓解,相反地,处于特殊情况的灾区反而成为争执的战场。这里凸显了一个问题:朝廷的成例、平常的行政以及平时的道德观念到了灾害发生时,是否能有变通的弹性?左宗棠的一纸奏疏,使得山西布政使去职,让管理一省钱粮的重要官员职位顿时空缺,此时曾国荃也刚刚到任而已。朝廷的决定虽然显现出维护成例的至高性,却留给初到山西的官员一个棘手的问题。曾国荃只能借助山西本地士绅之手来推动赈务,然而源于日常中禁种罂粟的道德呼声,借着督赈与查赈的程序,压迫着巡抚与州县官员遵守。最后在不得已的情况下重申禁令,并在陕西提出对付种植罂粟者的惩罚后,再发一道惩罚的命令。只是曾国荃甚为小心,他所提出的惩处建议,都是其他省已经实行的内容,并没有意图开创新的成例。也正因如此,最后与李用清在禁止征收药厘的事件上闹得不欢而散。

对于山西灾民来说,左宗棠与李用清大放厥词之时,老百姓正过着碑文上所写“人吃人”、“十室九空”的悲惨生活,因此这些记载丁戊奇荒的碑文中,只是偶尔轻描淡写“蠲免”、“赈济”的事迹,而对地方的惨状记忆特别深刻。在灾后善后的问题上,逐渐回到正轨的生活的同时,也重新回到始终存在的财政问题与协饷的压力中。此时虽然有各种善后措施,然而这些复原地方的政策中,或许与民众生活最为同步的,就仅是借着丰收之际政府进行买补还仓的行动。所以这些碑文中存在着生活中悲与喜的情绪,对赈济过程的失望以及灾情的不忍,同时记录了地方复原的痕迹。虽然没有看到批评政府或是朝廷的言论,但对朝廷在灾害中难以发挥作用的碑文记载,也许可以看作是民间对此次荒政的冷眼观察。

从本文中或许也能够更清楚理解,荒政手册中一直强调荒政无善法,要把荒政执行好最重要的就是“得人”。因为成规与事例并不能适应每次灾害的状况,墨守成规与事例往往对纾解灾情没有帮助,唯有“得人”,不以规范为束缚,又能在规范中临机应变,这种人才能在危急的旱灾中发挥作用。