安徽农村人口变迁的状况、挑战及对策研究

黄佳豪,马鸿梅

(安徽建筑大学城市管理研究中心,安徽合肥 230601)

安徽农村人口变迁的状况、挑战及对策研究

黄佳豪,马鸿梅

(安徽建筑大学城市管理研究中心,安徽合肥230601)

摘要:通过对安徽农村人口的数量变迁、结构变迁及人口流动的充分研究,把握农村人口变迁给经济社会发展所带来的挑战,进而制定合理的相关政策来科学引导农村人口的变迁,并促进城镇化的发展。

关键词:农村;人口变迁;挑战;对策

随着城镇化的发展,大量农村人口通过各种形式参与到城镇化的进程中,农村人口的变迁进一步带动了城镇化的发展。本文拟通过对农村人口的数量变迁、结构变迁及人口流动的充分研究,理清安徽省农村人口变迁基本情况,把握农村人口变迁给安徽经济社会发展所带来的挑战,进而制定合理的相关政策来科学引导安徽省农村人口的变迁,并促进其城镇化发展。

一、安徽省农村人口变迁状况

(一)安徽省农业人口数量变迁

安徽省农业人口(户籍人口)的发展进程主要经历了波动快速增长时期(1978年以前)、稳定增长时期(1979—1992年)和稳定低速增长时期(1993—至今)。农业人口在增长过程中体现出三个特征。

1.农业人口增长性

解放之后,虽然安徽省农业人口的发展经历了重大波折,从长远角度看农业人口仍然增长较快。安徽省总人口数由解放时的2786万人波动增长到2010年的6827万人,60年间人口翻了一番有余。农业人口总数有1978年的4209万人增加到2010年的5277万人,增加了25.37%。

2.增长平稳性

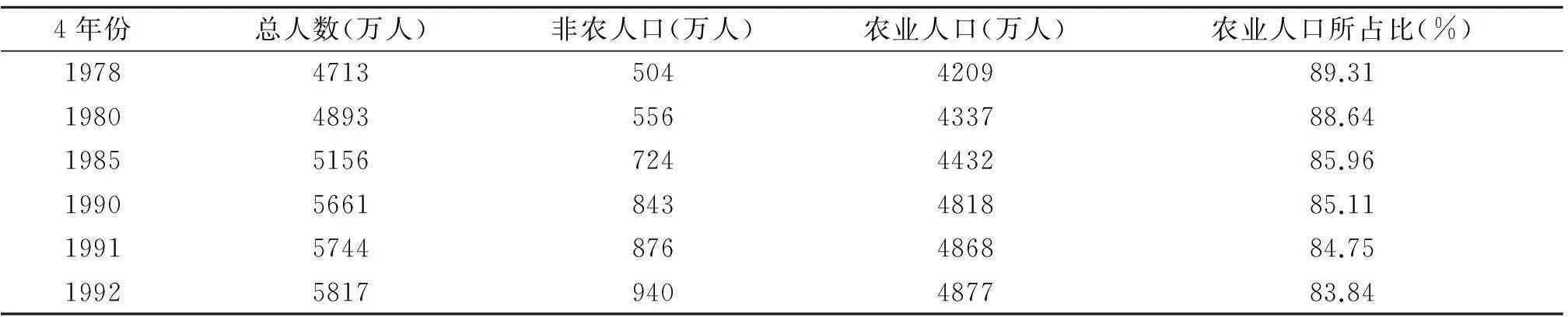

改革开放之后,安徽省农业人口增长趋势趋于平稳,特别是自从邓小平南方谈话之后,农业人口增长缓慢(见表1)。

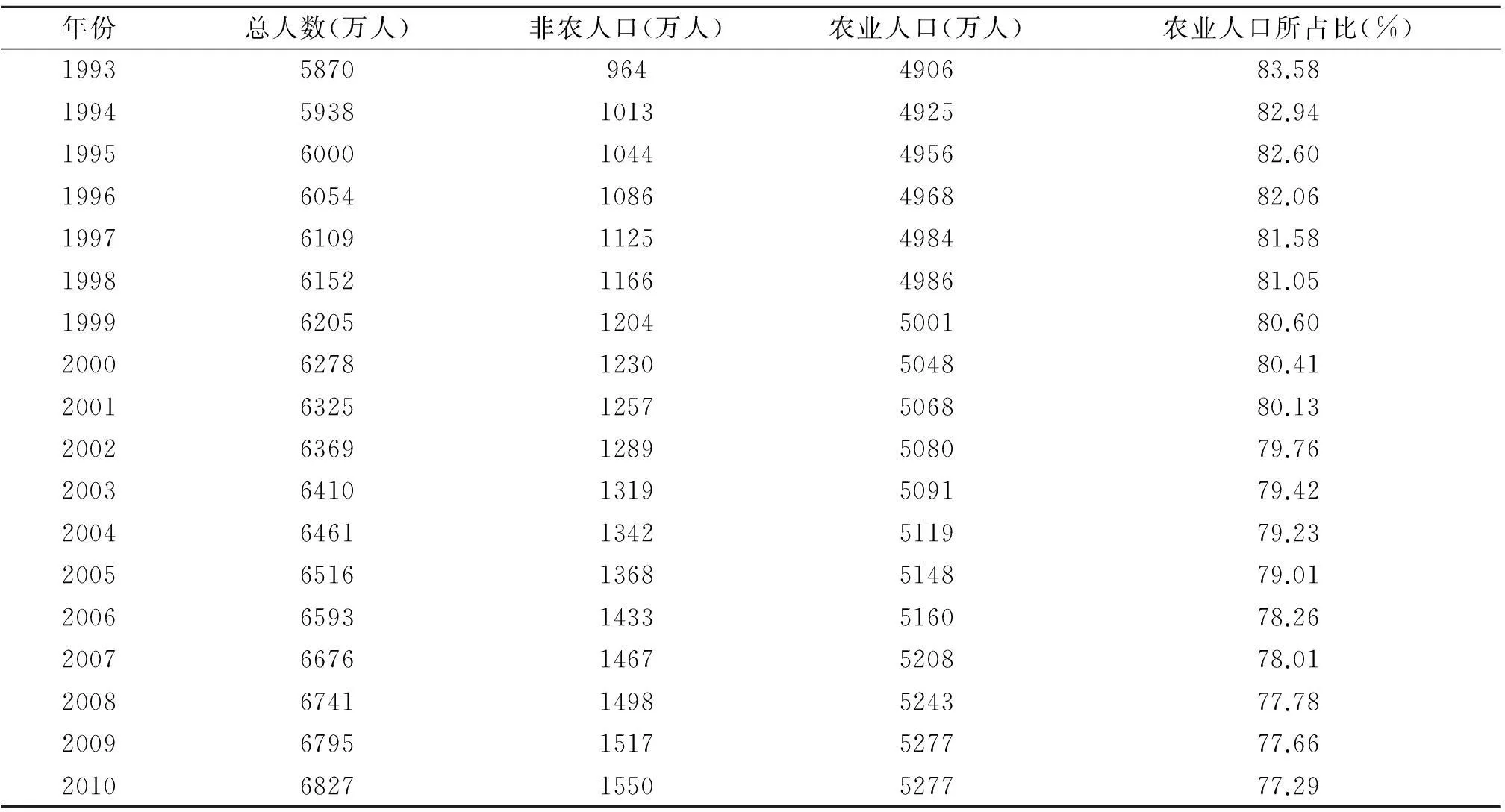

3.农业人口比例持续下降

农业人口占总人口的比例已由1978年的89.31%持续下降到2010年的77.29%,非农人口快速增长带动了城镇化水平的提高(见表2)。

(二)安徽省农村人口内部结构变迁

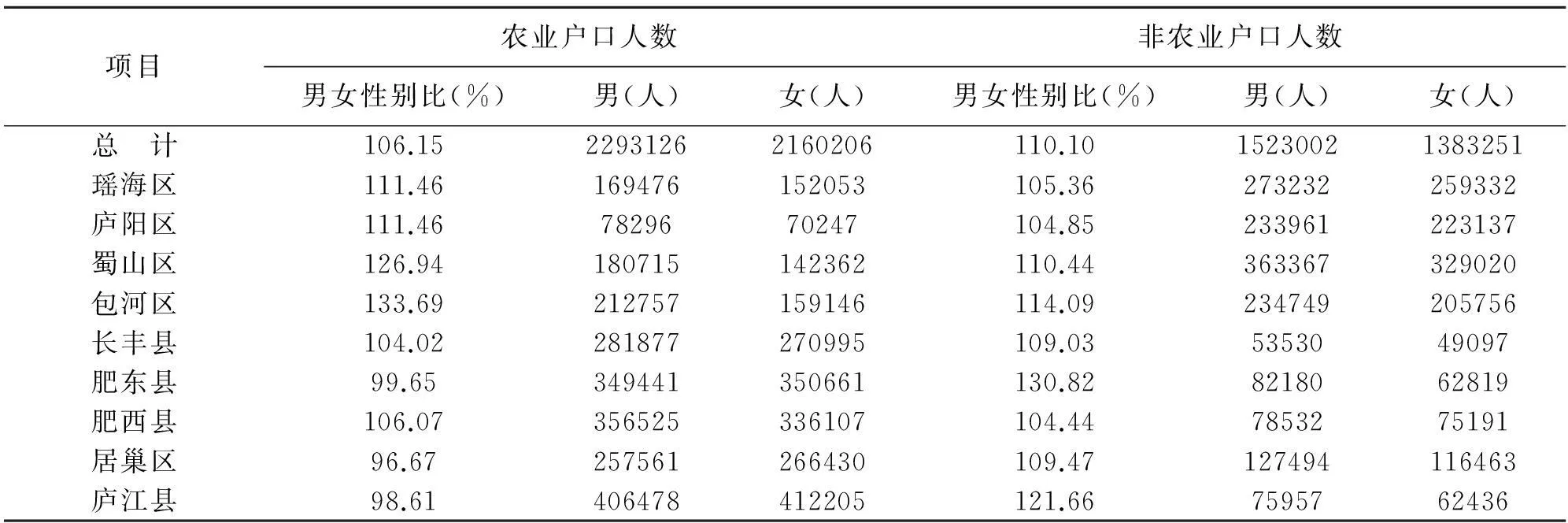

安徽省农村人口变迁不仅包含数量上的变化趋势,还包含性别结构、年龄结构和素质结构等人口内部结构变化(见表3-6)。

表1 稳定增长时期安徽省农业人口变迁

数据来源:安徽省统计年鉴

表2 稳定低速增长时期人口

数据来源:安徽省统计年鉴

1.性别结构

从表3中可以看出,安徽省性别状况呈现出良性化发展趋势,男女性别比由110.65:100稳步下降到103.39:100。安徽省农村人口占据着总人口部分中的“半壁江山”,随着人口总量的良性化发展,带动了安徽省农村人口性别比回归到可持续发展轨道。

表3 历次人口普查安徽省性别比情况对比分析

数据来源:历次安徽省人口普查公报。

合肥市作为安徽省的省会城市,城镇经济发展良好,农村人口情况具有很强的代表性。

表4中有一个明显特征,即合肥市辖县农业户口人数男女性别比低于100,这说明县域农业人口中女性人口数明显多于男性人口数,这一现象出现的本质原因是县域经济发展薄弱,造成更多男性劳动力外出谋生,农村人口出现空心化现象。

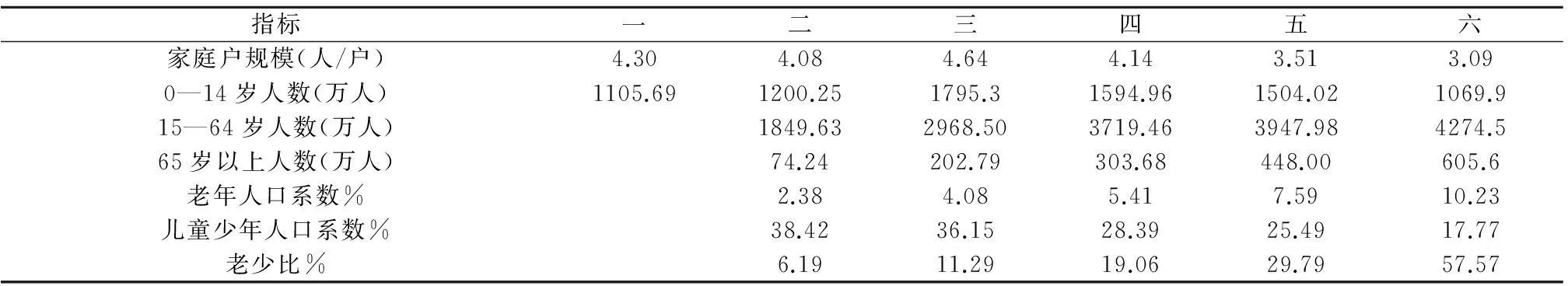

2.年龄结构

从表5中可知,安徽省人口表现出显著的老龄化趋势。2010年安徽省未成年年龄人口平均系数(0-14岁人数占总人口的比例)为17.77%,老年人口平均系数(65岁以上人数占总人口的比例)为10.23%,老少比为57.57%。根据国际人口年龄结构类型的标准数值中可以看出,儿童少年人口系数、老少比均反映出安徽省人口的年老型特征。从历年普查数据的变动中可以看出老龄化的趋势呈现快速增长势头。主体部分的农村人口,人口老龄化趋势也呈现出这一趋势,而且伴随着大量的青壮劳动力向区域外的流出,农村流动人口老龄化更加明显。

表4 2010年合肥市人口结构表

数据来源:合肥市人口普查资料。

表5 历次人口普查安徽省人口年龄分布

数据来源:历次安徽省人口普查公报。

3.素质结构

安徽省高等教育增长迅速,历次人口普查高等教育人口比例呈现倍数增长趋势。农村人口素质也在稳步提高,然而提高幅度比较平缓(见表6)。从流动人口角度来看,农村由于基础条件薄弱,机会少,在留住高端人才方面缺乏竞争优势。而且在传统文化的影响下,通过考学接受高等教育的人口回流比例极低,调研资料显示在5%以下,从而加剧了农村人才空心化的趋势,不利于城镇与农村的均衡发展。

表6 历次人口普查安徽省人口素质

数据来源:历次安徽省人口普查公报。

(三)安徽省农业人口流动

农业人口流动的测量采用人口的实际居所为标准,因此更能够衡量农业人口流动性这一变迁特征,也动态地反映出人口因素在考虑各种因素下人口的流动特征,因而这一因素和经济发展水平、城镇化发展联系紧密。

1.人口跨区流动大,向外流动速度加快

2009年安徽省户籍人口总数为6794.5万人,然而常住人口数仅为6131万人,人口净流出663.5万人。2010年安徽省户籍人口总数为6827万人,然而常住人口数仅为5957万人,人口净流出870万人。农村人口外迁到省外的绝大多数,主要是以外出打工形式,目的为了追求更高经济效益,主要流向江苏、浙江、上海、北京、广东和福建等地。

2.合肥市对人口具有一定的吸引作用,而且这种作用力在加强

2009年常住人口比户籍人口多18.6万人,到2010年这一数字巨变成75.9万人。而其他城市均出现一定程度的人口外流现象,外流程度也在加剧,最为严重的是阜阳市、亳州市和六安市(见表7)。

二、农村人口变迁提出的挑战

(一)人口数量提出的挑战

1.人口增长使耕地减少,土地生产能力下降

由于人口增长,耕地被广泛转化为交通、住房及其它基本建设用地,致使农业生产赖以生存的耕地呈下降趋势。1990年安徽共有耕地436.5万公顷,2000年减少到423万公顷,2006年仅为411.7万公顷,人均耕地只有0.062公顷。随着人均耕地难以遏制的减少,为满足日益增长的人口对粮食的基本需求,于是对土地进行强化经营,大量使用化肥和农药。2003年,安徽每亩施用化肥的数量为31.3公斤。2008年,安徽每亩施用化肥的数量达35.8公斤,每亩增加了4.5公斤。化肥和农药的过量使用,使耕地板结,有机质减少,土壤肥力下降。

表7 2009、2010年安徽省人口内部情况

资料来源:安徽省统计年鉴;其中净流出人口数,负号代表人口的净流入。

2.人口增长也给安徽水资源造成了巨大压力

安徽淡水资源储藏总量为680亿立方米,居全国20位,并不富足的淡水资源在人口重压下,2010年人均占有量仅为996立方米,远低于全国平均水平。由于安徽人口分布不均衡,北多南少,与安徽水资源的南多北少不相适应,更加剧了安徽淡水资源的供需矛盾。

3.人口增长使农村环境污染日趋严重

大量使用的化肥、农药随着降水流入湖泊,造成水体的污染,再加上盲目的伐林开荒、扩大耕地面积,造成耕地面积减少,森林植被破坏,水土流失,土地沙化,生物多样性减少等生态环境危机,使得自然灾害发生的频次越来越多。

(二)人口结构提出的挑战

1.农村人口素质普遍较低

与以往相比,安徽农村人口文化素质有一定程度提升,但农村劳动者素质还是偏低,农村文盲率高达16.91%,使得农村的资源得不到充分的开发和合理的利用,人均年收入偏低。2002年安徽农民人均纯收入2118元,2010年农民人均纯收入增长到5285元,但在全国各省农民人均纯收入排名中居18位,比全国同期平均水平6376元低1091元。较低的人口文化素质无疑是造成农业劳动者人均收入低水平及与邻省、全国有巨大差距的重要原因。农村人口文化素质的普遍低下,对科技成果应用率低,不仅使资源得不到充分的开发和合理的利用,反而过度依赖某些容易开发的资源如土地资源,对其进行掠夺式的经营,导致土地资源利用的可持续性遭到破坏[1]。

2.人口年龄结构老化对农村养老产生巨大压力

由于计划生育和城市化加速发展,人口老龄化势头迅猛,农村的养老、医疗等方面的压力相对城镇将更加突出。2009年12月,经国务院批准,安徽霍山等12个县(市)幵展新型农村社会养老保险试点,参保人数己达318.7万人,领取养老金人数为85.1万人。新农保政策实施使安徽基本养老保险水平得以提高,而在实际过程中存在的一些问题也使得政策推行不力。在新农保试点县调查中发现,超过50%的人不了解新农保政策,农民参加新农保的意识还很淡薄。如在涂县,60周岁以上的农民参保率高达98.9%,而16至29周岁之间的农民参保率仅为37.6%。推行政策试点的其他县同样存在新生代农民参保积极性不高、新农保经办力量薄弱、信息系统建设滞后、新农保基层队伍建设以及工作经费短缺等问题。

(三)人口流动提出的挑战

1.农村人口有序流动受到牵制

一方面城镇地区人口快速膨胀,土地等资源稀缺,产业发展、公共服务、生活居住的成本大幅提升;另一方面偏远地区渐渐空心化,农村土地、房屋不同程度地闲置,急需盘活这些资源[2]。安徽农村资产的转移仍然遇到很大的困难,农村集体资产权属不明,土地权属也不彻底,房屋处置受到限制,人口迁移受到牵制。如何让农民的物权得到合理变现,实现农村大量“睡眠”物产有序流转、规模化经营,这是政府需要解决的问题。

2.社会管理急需创新

一方面,农村社区治理陷入困境。安徽是劳动力输出大省,2010年人口净流出870万人。当前农村因人口流动及因实行村民自治和政府行政权力收缩导致农村社区治理空洞化。在调查中发现,有的村由于农村青壮年流出太多,以致于在家乡务农的人主要是所谓“603861部队”,即老人、妇女和儿童。“谁来治,治理谁,怎么治”的问题随之凸显出来,直接关系到农村社会的稳定与发展。另一方面,对农村流动人口的管理和服务难度增大。随着皖江城市带和沿淮城镇群的发展,吸纳大量的劳动力,造成城镇常住人口的提高,皖南、皖西和皖北地区农村剩余劳动力将向本地城镇、区域中心城市等区域流动。到2020年,全省人口集中趋势进一步加强,将有55%以上的城镇人口居住在皖江城市。日趋庞大的流动人口,在给城市发展注入活力的同时,也不可避免地带来了一系列新的社会矛盾和社会问题。对流动人口的社会管理是一个涉及方方面面的系统工程,政府不但要将流动人口管好,更要把流动人口服务好,为流动人口排忧解难,为流动人口在城市的求职、就业、就学创造有利的条件,切实维护和保障外来流动人口的合法权益。

三、政策建议

为了合理引导农村人口变迁,实现安徽城镇化的快速发展,应该充分把握城镇化加速发展的历史机遇期,合理引导农村人口变迁,加速城镇化发展。

(一)走生态良好的新农村发展道路

维护农业生态环境,确保资源的永续利用,以使其不会对后代人满足其需要构成危害。加强政策扶持和引导,鼓励农民使用有机肥,运用生物技术防治病虫害,鼓励废弃物再利用。实现“以人为本”的农村可持续发展。加大对农村劳动人口知识和技能教育培训,并加强对农村人口可持续性发展教育,培育可持续性发展理念,增强可持续性行为。通过不断提高农村人口素质,提升农村人口的生产方式和生活方式文明程度。

(二)加大农业投入

充分发挥政府在农业科技投入中的主导作用,保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅,逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重,建立投入稳定增长的长效机制。加快推进前沿技术研究,在农业生物技术、信息技术、新材料技术、先进制造技术、精准农业技术等方面取得一批重大自主创新成果,抢占现代农业科技制高点[3]。

(三)深化户籍制度的改革

一方面推进现有城镇的户籍改革,放宽落户条件,合理引导。另一方面,建立合理的新建制城镇户籍制度安排,逐步满足符合条件的农村人口的需求。改变以前的各种福利与户籍挂钩的做法,促使有能力进入城镇的农村人口进入城镇,消除因户籍因素造成的人为影响。通过深化户籍制度的改革,从而淡化户籍制度造成的城乡分割,促进农村人口向城镇的迁移。

(四)促进农村人口流动

加强农村劳动力的专业技能培训和岗位指导工作,建立健全各种保障机制和信息沟通机制。完善土地流转机制,盘活存量土地。一方面赋予集体土地与国有土地同等权利,营造各种所有制经济依法平等使用土地要素、公平参与土地市场竞争、同等受到法律保护的制度环境,健全土地增值收益分配与税费调节机制[4];另一方面要重视旧城改造,挖掘城市内部土地使用潜力,积极推进对区位条件好、土地级别效益高的工业用地进行置换,发挥土地的集聚规模效应[5]。加强农村流动人口的权益保障。可在驻沪、京、粤、闽、浙、苏六地省级办事处建立完善输出劳务工作处,增加工作人员和加强工作力度,专门从事维护安徽输出劳务合法权益等事宜[6]。同时,在省内建立健全农村流动人口维权工作网络。

(五)加快城镇体系发展

加快城镇体系发展,形成中心城市的核心增长极作用,带动中小城市联动发展的城镇体系。加速建设合肥成为区域性特大城市,支持芜湖的省内次中心建设,形成全省的重要经济增长极。积极推动阜阳、蚌埠、安庆区域中心城市建设,形成区域经济重要增长极。加快皖江城市带和沿淮城镇群的开发建设。制定城镇发展规划纲要,推动城镇化和产业发展。根据城镇化发展目标纲要,搞好县域规划、建设和管理,提高综合承载能力,争取到“十二五”末全省50%以上县城人口规模达到20万人以上[7]。同时,选择一些基础好、潜力大的中心镇开展镇级市试点,使之成为支撑县域经济发展的重要增长点。

(六)提高小城镇的承载力

创造良好的小城镇投资环境,带动农村人口和各种资源要素的聚集。通过税收优惠的政策,促进乡镇企业的繁荣发展。加强城镇交通、水电、通讯、燃气等基础设施建设,逐步完善教育、医疗、卫生、文化娱乐、体育等公共服务设施建设。安排一定比例的资金用于城镇化建设中的重点项目建设,通过政府的力量拉动城镇化建设的同时,吸引民间资金的进入。

[参 考 文 献]

[1]陆志孟,叶元海,胡华宏.宁波农村人口结构变化趋势及对策研究[J].三江论坛,2008(4).

[2]盛先友,刘朝臣,韩唯龙,安徽农村人口与农村可持续性发展战略思考[J].市场周刊:财经论坛,2004(6).

[3]刘新毅,李霞萍,管一佳.嘉兴农村人口发展变化与新农村建设[J].统计科学与实践,2012(6).

[4]董祚继、田春华.顺势而为,深入推进农村土地管理制度改革——安徽、江苏、深圳农村土地管理制度改革探索的启示[J].中国国土资源经济,2011(10).

[5]刘定惠、朱超洪.安徽省城市化进程与耕地面积变化的相关研究[J].安徽农业科学,2008(35).

[6]谢培秀.安徽农村劳动力就业与剩余数量研究[J].安徽商贸职业技术学院学报.2004(1).

[7]田治安.加快安徽城镇化对策思考[J].中国西部科技,2011(7).

[责任编辑熊伟]

收稿日期:2014-05-15;修回日期:2014-06-25

基金项目:安徽省社科规划项目(AHSK11-12D92)

作者简介:黄佳豪,男,湖南永州人,安徽建筑大学城市管理研究中心副教授,博士,硕士生导师,主要研究方向:老年福利政策研究;马鸿梅,女,安徽六安人,安徽建筑大学城市管理研究中心讲师,主要研究方向:组织管理研究。

中图分类号:C92

文献标识码:A

文章编号:2095-770X(2015)02-0024-05

Research on the Present Situation, Challenges and Countermeasures

of Rural Demographic Change in Anhui

HUANG Jia-hao, MA Hong-mei

(Anhui University of Architecture, Hefei 230601, China)

Abstract:Based on research on the change of number,the change of structure and migration of rural population in Anhui Province, this article grasped the challenges on social economic development that was brought by the rural demographic change. Then it formulated the reasonable policy to guide rural demographic change, and promoted the development of urbanization.

Key words:rural area; demographic change; challenge; countermeasure