赵熊的文化诉求

吴振锋

赵熊是那种特别看重文化生命价值的艺术家,这一以贯之地倾注于F他生命的行走之中,尽管生命表现的样态是丰富的、他的翰墨生活,他的散文写作,他浅吟低唱的诗词,他沤心沥血精研致思的大著《篆刻十讲》,他集数十年之功培植的终南印社艺术群体,以及他对当下的关注和所体现出来的智识,等等。这些看起来零星的生命段落,其精神血脉都源自丁同一个母体——对中国文化的向往与诉求,这便构造了赵熊“这一个”文化符码,即使置诸于时代,同样成就一段华彩的乐章,值得喝采。

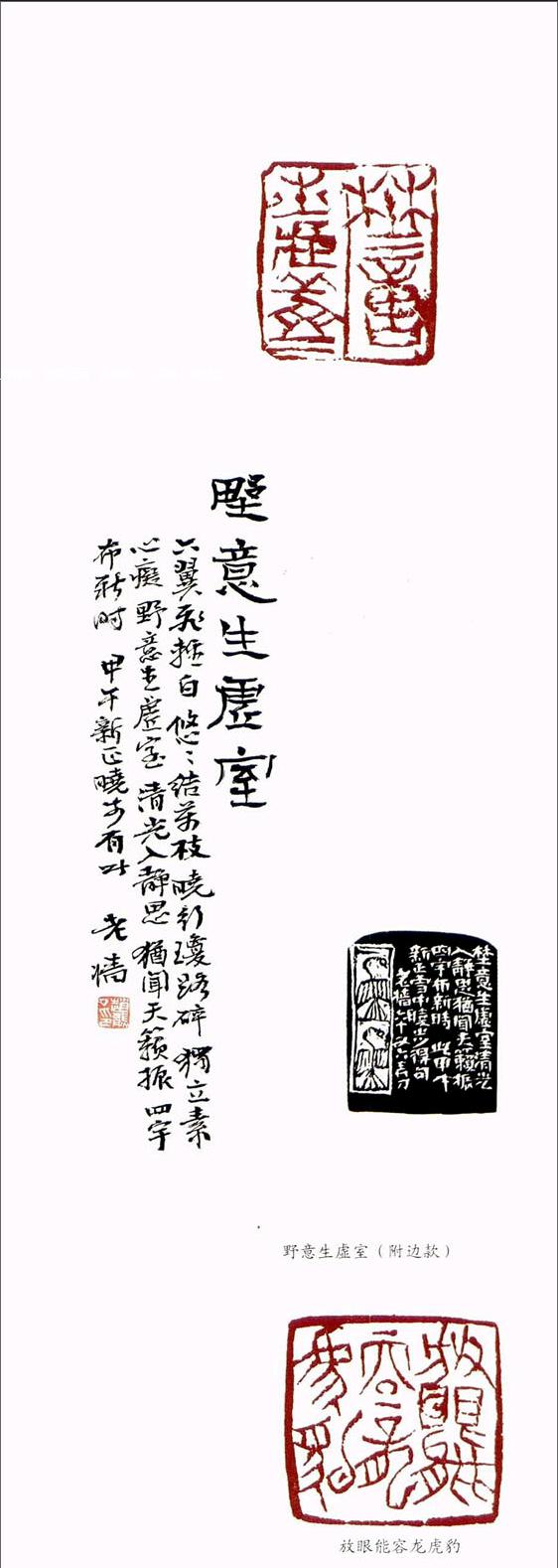

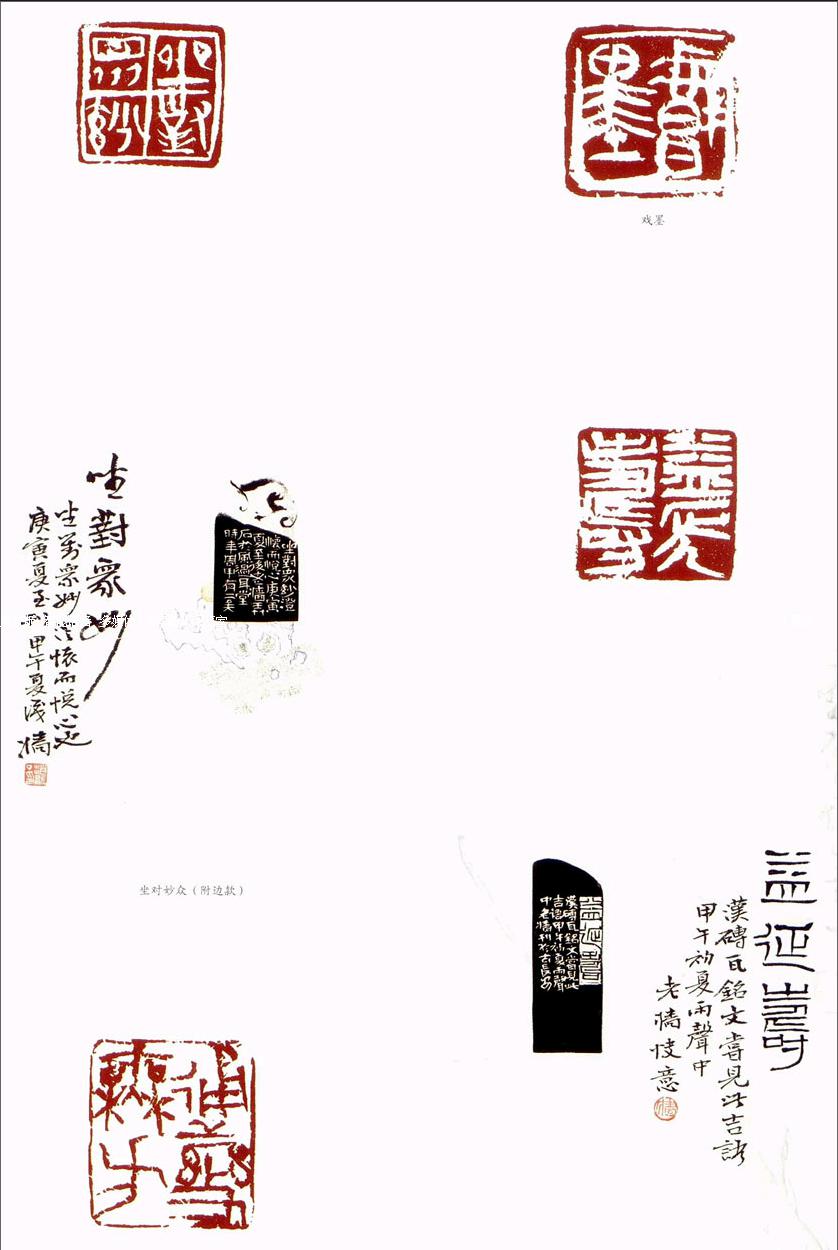

长安是周秦汉唐的文化首善区。生于斯,长于斯的赵熊,本然地享受着历史的浸润与恩泽。这是建构他学术个性的客观基础,但一如生活在碑林的书者未必是真的书家一样,如何使文化资源在个体生命中生效,这里存在着一个“文化自觉”的认知问题。赵熊是一个智者,他的善思为他搭建J---条通往历史文化深处的心灵通道。他在《面墙独自》巾如此说:“篆书目秦以下,一统之势不再,后世书家-秦篆以降留心甚少。唯吴之《天发神谶碑》颇受注目,是碑虽改秦汉宗庙之风,仍囿于一家格调,难觅古法精髓。实则篆书入汉后,随物变迁,生机勃发。或如灯铭印玺之严伤,或如碑额瓦文之流动,其文或刊或铸,气象纷呈,与汉代艺文之庞博宏大并行不悖,内中精神海阔天空。余治印三十余春,虽遵崇汉法,近岁始悟汉篆之妙,尝于斗室中玩味自娱,东鳞西爪或获心得。”这则“独白”,实是先生心灵选择的写照。艺术观念的不同,实质上既是一种规避,又是一种遴选,决定着一个艺术家行进的方向。艺术的疆域含无边际,永远有尚待开发的区域。尽管前人的车马辙印已踩踏出条条道路,但仍有人迹罕至的地方,也总有人因了学识、悟性等诸般机缘而踏入一块未及之地。在汉篆这块田野里,赵熊知道,如果在往者影子下规行矩步,那将意味着与真正的独特性相隔绝。而他的这次踩踏,实则是生命投入的脚踏实地的践行。他的篆书和篆刻实践,不是非人间的冥想,不是纯理性的思辨,而是诉诸直觉的体验和浸润情感的吟昧,精致、精微、精妙的刀笔语言,给艺术以富含诗意的阐释。

概而言之,在赵熊先生身上,一种文化精神灌育着他的诗思血液,而诗美的经验又融凝为他的文化精神。我乐意将他的艺术人牛门因于诗思诗意的流灌,而这种诗意文心一旦成全为理性文化精神进入心域,成为自觉的不可轻易撼动的内在律令,我只相信,这必是一个艺术家安顿生命的最佳方式。假如这种自觉成为一个时代人文知识者的集合,那将发生引领这一个时代的乐音。只是,这一切当在现代意识的观照下才具有特别的意义。