辽代萨满乐舞考略

管琳(沈阳音乐学院 辽宁大连 116650)

辽代萨满乐舞考略

管琳

(沈阳音乐学院 辽宁大连 116650)

萨满,是北方氏族、部落的精神文化代表。辽代宗教信仰中的萨满教与佛教、道教相比,它更保持了契丹民族在宗教信仰上的庄严性和契丹民族“童年时代”文化传承的质朴性。辽代萨满教是古代文化、契丹民族文化的聚合体,包括经济、道德、婚姻、民俗、医学、音乐和舞蹈等诸多文化内容。文章以辽代萨满教祭祀乐舞为主要内容,分别从文献资料记载、历史遗迹记录和墓葬文物出土三方面对辽代萨满教祭祀乐舞进行搜集、整理,使其在辽代萨满巫舞、鹰舞等祭祀乐舞的表现形式、功能作用方面得到可考资料的分析与印证。

辽代;萨满;乐舞

萨满教历史悠久、影响深远,是阿尔泰语系诸民族的原始民间信仰,是我国北方少数民族普遍信仰的一种原始多神教。同时,萨满教是阿尔泰先民文化重要的传承载体,也是契丹民族最初期的宗教信仰,它承载着契丹民族浓郁的草原文化,同时它也为契丹民族悠久的历史文化传承发挥了十分重要的作用。

一、尘封下的辽代萨满巫舞——从吐尔基山辽墓看辽代萨满巫舞

萨满教是辽王朝最原始的一种宗教信仰。主持萨满教祭祀的祭司统称为“萨满”,虽然不同语族对萨满教巫师有着不同的称谓,但在有关辽代萨满教的记载中,普遍将其称为“巫”。

2003年3月,在通辽市科尔沁左翼后旗吐尔基山东南麓山坡的一座辽代墓葬(见图1)被发掘出土,伴随出土的大量随葬品也相继问世,为我国研究辽代历史文化提供了有力的佐证。随着专家、学者对吐尔基山辽墓考古研究的不断深入,内蒙古考古学界已经基本确认这座古墓为辽太祖耶律阿保机创建大契丹国时期的墓葬。它是迄今为止出土辽墓中时代最早的契丹大贵族墓葬,墓葬的主人也被认定为是具有皇室血统、地位崇高的女萨满。

图1 通辽市科尔沁左翼后旗吐尔基山辽代墓葬

原因在于:其一,墓葬后部摆放着一具描有贴金凤凰与仙鹤、缠枝牡丹等图案的木棺,同时,其棺床栏杆上有6只铜狮,栏杆下有两排铜铃,中间部位还有4只相对的描金凤凰。众所周知,龙、凤是皇室的代表,因此,能够有资格享用“凤凰”陪葬的也只有皇室中的女性成员;其二,根据吐尔基山辽墓内随葬的铜铃、银号角以及死者头部所戴的与传世所见萨满师头箍一样的金箍和其肩部的日月金、银牌、铜镜等分析,墓主人的身份是一位地位崇高的辽王朝女萨满。与此同时,从吐尔基山辽墓的出土文物上观察,辽国历史上虽然最尊崇佛教,但是吐尔基山的辽墓却没有丝毫佛教的痕迹,随葬品中的铜铃、银号角和五颜六色的萨满神具、彩裙等等又从侧面说明了辽王朝建国初期时还以原始多神教——萨满教为主要宗教信仰。而吐尔基山辽墓的出土不仅向我们证实了辽代对萨满教的虔诚信奉以及辽代女萨满的真实存在,同时,它的发掘也印证了辽代乐舞之中存有宗教乐舞——萨满教“巫舞”的客观事实。

根据资料记载,巫在祭祀仪式中主要以人体为媒介,以神器、法具、乐舞为请神、降神、娱神或送神的途径和表现,因此,神器、法具与乐舞是整个祭祀仪式中必不可少的一个组成部分。辽代萨满教行祭过程中的人体动作及一些技能,我们将其称为“巫舞”,也俗称为“跳神”,一般分为祝祷、请神、降神、神附体和送神等部分。辽代萨满教巫舞的形成主要依靠对前人的继承,以及与其他北方少数民族间的相互融合,在祭祀活动中如请神、神灵附体或谢神等过程中身体动作形态和神态、体态不断变化的再度创造,则是辽代萨满教巫舞更加趋于个性化并向成熟化发展的有力保证。辽代萨满教的祭祀是一种具有明显目的与意图的宗教活动,因此,萨满教中的巫舞也具有明显的功能与作用,它主要用于安鬼辟邪,逐魅除疫,祈神求祥,祭祖求福。

辽代萨满教祭祀中的神器主要有鼓、铜铃和号角(见图2),法具主要有神帽、神衣、神裙、铜镜等,乐舞主要由巫来执行、创演。

图2 吐尔基山辽代墓葬出土文物号角

吐尔基山辽墓的出土文物中除了少量的铜镜、银号角外发现了大量的铜铃(见图3)、铃铛,彩棺上的装饰图有铃铛,墓葬中的陪葬有铃铛,就连墓主人的脚部都挂满了铃铛,可见萨满祭祀中铃铛的作用。依据有关于萨满神器的资料表明,萨满祭祀中的铃铛普遍为铜制,中空,内含弹丸,大小不一。在萨满请神、降神、神附体、送神的整个过程中竭尽所能地希望全身所有铃铛叮叮作响,而铃铛越响证明萨满的法术越高,因为有的萨满认为铃铛中依附着萨满的保护神,使其更有效地驱鬼除疫,祈神求祥,而铃铛的鸣响均需要依靠萨满身体上的“抖动”以及肢体上的“舞动”才得以作响。我们可以这样认为,萨满祭祀中的铃铛在很大程度上对萨满教巫舞的动态幅度、体态造型、步伐节奏的形成起到了明显的推动作用,为萨满教巫舞舞蹈语汇的丰富起到了间接的促进作用。

图3 吐尔基山辽代墓葬出土文物铃铛

二、辽代萨满——“鹰舞”的历史遗迹

由于辽代萨满教是一种多神多鬼教,因此,不同的巫所呈现的巫舞都带有各自与众不同的舞蹈语汇和咒语,他们根据祭祀的主题及内容的需要不断地变换着自己的形态、体态和神态。巫在尊重基本仪式流程中,通过带有个人色彩的舞蹈语汇来请神、降神、娱神、送神,在此基础上,巫也通过多样性的舞蹈技艺来渲染氛围,娱神娱人。辽代乐舞中,“鹰舞”是目前为止在形态、体态、神态以及动态方面记录最为清晰的具有辽代萨满教祭祀巫舞特征的乐舞。

我国古代北方的少数民族大部分都是依靠游牧、狩猎为基本生存方式的草原民族,因此,我国古代北方萨满教中的鹰祭,其主要祭祀目的一是在于驱鬼辟邪,祈福求祥;另一目的则是在于祈愿狩猎成功。如黑龙江流域满族先民由于北征捕鹰,路途遥远,往返数月,临行前的“鹰祭”就作为祈愿鹰猎顺利的隆重祭典。“鹰神舞”是北方少数民族萨满祭礼中最常见,同时也是最重要的舞蹈之一。“鹰神舞”不仅出现在鹰祭之中,有时,也出现在其他萨满教祭祀之中。北方萨满教“鹰神舞”在编演过程中的形态、体态和神态多体现为一种仿生态与表象性相结合的特征。从目前满族尼玛察哈拉的野神祭祀中我们还依然可以看到相对较为完整,并存有先世东海女真人萨满祭祀特点的“鹰神舞”:在整个祭礼中,萨满戴上熠熠闪光的神帽,到香烟缭绕的七星斗前,恭请鹰神降临。萨满向东方的故土叩拜后击鼓吟唱,在吟唱过程中萨满向后打挺,处于一种昏迷状态,意味着神鹰附体。待萨满清醒后代表鹰神谕示(吟唱),吟唱完毕后便舞动神帽上长长的彩色飘带,转起了“弥罗”,萨满进入尼玛察哈拉神堂后侍神人模拟猎人驯鹰时的神态,唤鹰、喂鹰,鹰神附体的萨满,迈开鹰神舞步,模仿鹰的一些习性动态。萨满转了一个又一个“弥罗”,在转“弥罗”的间隔前仰后翻,并用鼓顶天,鼓鞭划向四方,整个舞蹈象征其追神月,乘神风,驱邪魔的雄姿与神力。而在今巴林左旗现存辽代开化寺经幢(见图4、图5)四周上所绘刻的辽代萨满教祭祀乐舞图像中,我们可以清晰的看到与以上满族尼玛察哈拉野神祭祀中对“鹰神舞”所描述的形态、体态、动态及神态方面相类似的一些共同点。

图4 巴林左旗现存辽代开化寺经幢

图5 巴林左旗现存辽代开化寺经幢

图6 吐尔基山辽墓出土文物金腰牌

再如吐尔基山辽墓出土的金腰牌(见图6)也刻有与开化寺经幢上浮雕先类似的图案。一对舞人同样身着前开襟长裙双臂张开,舞人身体同时向内弯折,胯部向右顶出,形似雄鹰展翅欲飞之状,神似鹰神附体后的癫狂之态,舞人双脚着地,双膝微曲,一人头部倾斜目视下方,一人头部后仰目视天空,踏跺而舞,从其腿部及全身形态来看该舞人应该是处一种带有明显动态特征并已经到达神附体状态后随节奏效仿鹰神神态、鹰神形态、鹰神体态而进行的萨满祭祀乐舞。

因此,我们从辽代开化寺经幢以及吐尔基山辽墓出土的乐舞腰牌上真实地观赏到了辽代萨满教祭祀的主要内容,与此同时,我们通过对其仔细的分析与观察可明显地感受到,整个祭祀过程的激烈氛围以及辽代萨满教巫舞所体现的带有强烈契丹民族性格的灿烂一面。

三、辽代萨满巫舞足迹探寻——达斡尔族萨满祭祀巫舞

作为契丹人后裔的达斡尔族至今仍信奉萨满教,达斡尔族将萨满称为“雅德根”“斡托喜”“萨满什喀”,相信万物有灵,祭祀天、星、河、火、鹿、鹰等自然神,同时也祭祀祖先神与外来神。这种对多神教的虔诚信奉与辽代萨满教存有许多共同、共通之处。从上文中我们可以发现,契丹族对多神教的信奉以及对祖先神、自然神的崇仰均从历史资料、历史遗迹、墓葬文物中得以充分证实,而从其祭典仪式、神具神器来观察,达斡尔族的萨满教在一定程度上仍然保留着辽代萨满教的部分特征。如达斡尔族萨满巫师的神具(见图7)与吐尔基山墓主人的神具具有明显的相似之处。在达斡尔族的萨满服饰上一般罩有披肩和坎肩,背部刺有“左日右月”的图案,而吐尔基山墓主人肩膀两侧的金、银日月盘(见图8)也恰恰同样反映了一种对太阳及月亮的崇拜之情。而且,现代达斡尔族萨满所带的头箍与吐尔基山辽墓墓主人头部所戴的金箍及其相似(见图9)。

图7 达斡尔族萨满神具

图8 吐尔基山辽墓出土文物 金、银

图9 吐尔基山辽墓出土文物金箍

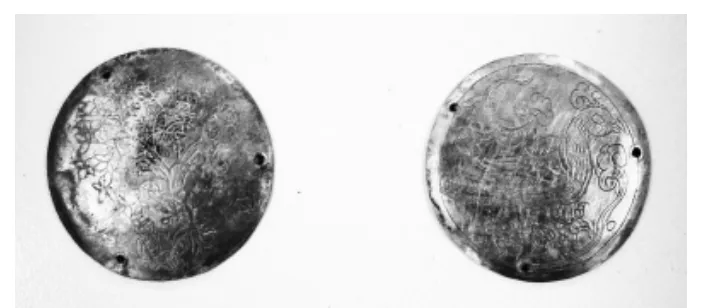

不仅如此,根据资料记载,前文曾提到的铃铛在达斡尔族萨满祭祀活动中想必也并非偶然。吐尔基山墓葬中占出土比例最大的莫过于铃铛,其形状、摆放、吊挂位置均与达斡尔族相雷同,在吐尔基山辽墓中还发现了萨满神器——铜镜(见图10、图11),该文物的出土发现为其辽王朝存有萨满巫师的事实又打下了又一重要印记。萨满法器铜镜中最重要的一是“护心镜”挂于前胸,一是“护背镜”缀挂于后背,萨满认为这两面铜镜非同一般,在祭祀跳神过程中可以保护自己的魂灵不被鬼怪夺去,因为萨满认为人的魂灵是藏在心里的,前后都用神镜护好,万无一失。而达斡尔族萨满神服上装饰最多的莫过于铜镜与铜铃,前后上下、衣身袖帽无处不见。根据资料显现,这一方面为的是以繁取胜,利用金属物的光线折射营造萨满在祭祀过程中的神秘色彩,另一方面则利用铜镜的“非凡神力”护身、施法。

图10、11 吐尔基山辽墓出土文物 铜镜

在萨满教的观念中,神镜有三种含义:其一,它是太阳、光明、温暖的象征。它来自东方、日月星辰都是由它衍化而来;其二,神镜本身就是神;其三,它是与魔鬼战斗时的武器。神镜不仅可以驱邪除恶,而且可以带来和平。因此,从乐舞的角度来说,辽代萨满也必然将铜铃的声响作为巫舞伴奏的乐器,将铜镜视为巫舞作舞的主要道具之一。他们根据祭祀流程、情绪状态及氛围环境不断地变换舞姿即兴作舞,以求最大程度地展现萨满在神附体后的癫狂状态以及与恶魔“斗争”时的紧张氛围,利用相对高难的舞姿、舞步来表现他们自身难以超越的无边法力,使整个祭祀活动显得更加激烈、神秘。

纵览辽代萨满教祭祀乐舞可以看出,辽代萨满教中的祭祀乐舞不是一种单纯的乐舞艺术,而是作为祭礼的核心部分占据着重要的位置,并且担负着重要的职能。辽代萨满教祭祀乐舞是宗教与艺术的复合体,它不仅表现了辽代人民在特定时期的宗教意识形态,同时,在它的身上也寓含了辽代人民在不同时期所体现的审美情趣和审美取向。辽代萨满教祭祀乐舞无可质疑地为辽代早期乐舞的发展提供了条件,为契丹本民族乐舞的成熟注入了养分,同时,辽代萨满教祭祀乐舞也为辽代乐舞舞蹈技艺的提升起到了推进的作用,为辽代宗教乐舞的丰富注入了契丹民族独有的个性化养分。

[1]冯继钦,孟古托力、黄凤岐.契丹族文化史[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994.

[2]脱脱.辽史[M].北京:中华书局,1974.

[3]王宏刚,荆文礼,于国华.萨满教舞蹈及其象征[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002.

[责任编辑 王占峰]

J607

A

2095-0438(2015)11-0100-03

2015-06-28

管琳(1988-),女,江苏南通人,沈阳音乐学院(大连校区)中级讲师,硕士研究生,研究方向:舞蹈史论。