中国城乡居民消费结构升级对经济增长的影响

俞 剑 方福前

中国城乡居民消费结构升级对经济增长的影响

俞 剑 方福前

运用2004—2012年30个省、自治区和直辖市的城乡面板数据,关于城乡居民消费结构升级对我国经济增长的影响机制的研究发现:当采用城乡居民家庭工业品与农业品消费的相对支出比例增加来刻画居民消费结构升级时,居民消费结构升级在产品结构优化这一传导途径下会促进我国制造业的增长,但会降低农业增长率。居民消费结构升级无法通过产业结构升级这一途径来影响农业的增长,这一结果表明“当前我国产业结构调整和优化是导致农业经济增速放缓”的观点是片面的。当采用城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例来刻画居民消费结构升级时,居民消费结构升级只能通过投资结构变动而不能通过产品结构优化和产业结构升级这两条传导途径来影响我国农业和制造业的增长。

居民消费结构升级;经济增长;影响机制

一、引言与文献评述

改革开放以来,我国城乡居民家庭的人均收入水平不断提高,支撑着城乡居民家庭的消费结构不断优化和升级。其中,城镇居民家庭人均可支配收入从1978年的343.3元增加到2013年的26 955.1元,年均增速达到13.45%。扣除价格因素,实际年均增速为8.05%。农村居民家庭人均纯收入从1978年的133.6元增加到2013年的8 895.9元,年均增速为12.96%。扣除通货膨胀因素,实际年均增长率为7.56%。

从宏观经济学的视角来看,居民消费增长、居民消费结构升级与经济增长之间存在着相互依存、相互影响的关系。居民消费增长和消费结构升级会推动经济增长,而经济增长又会增加人均收入,从而拉动居民消费增长、促进消费结构升级。因此,居民消费结构升级既是经济增长的原因,也是经济增长的结果。本文不研究这二者之间的相互依存关系,而是重点考察中国城乡居民消费结构升级对经济增长的影响机制。

在以需求为导向的市场经济中,居民家庭收入提高有助于消费结构升级,而居民消费结构升级又会通过多种传导途径来影响经济增长。长期以来,中西方经济学家们对此给予了广泛关注,并且从不同的角度来考察居民消费结构升级对经济增长的影响。概括起来,主要有以下三种观点:

第一种是“产品结构优化和升级”观点。这种观点认为,当居民家庭收入水平较低时,农产品消费在居民家庭总消费支出中的比重较高。随着收入水平的提升,居民家庭对工业品和服务品的消费需求不断增加。换言之,人均收入提高有助于居民消费结构升级,特别是有助于产品结构的优化和升级,而产品结构的优化和升级会造成经济发展的主导产业从传统的农业向制造业和现代服务业转变,进而促进大国的经济增长。[1]

第二种是“投资结构变动”观点。这种观点认为,居民消费结构的升级和优化会引起我国三次产业的投资规模和投资结构发生变动,从而影响经济增长。[2]袁乐平[3]和王首元[4]研究指出,在早期经济发展阶段,投资增加会挤出居民消费。但是,随着经济不断发展,居民消费与投资不再是简单的挤出关系,而是存在着挤入关系。这表明,居民消费需求增加不仅会提高社会总投资水平,而且居民消费结构升级也会引导投资结构的变动,两者都会影响经济增长。进一步的研究发现,要想充分发挥中国城乡居民消费结构升级对经济增长的促进作用,其根本途径就是从居民消费结构升级出发,让投资结构与居民消费结构升级相适应,扭转居民消费结构与投资结构失衡的局面。

第三种是“产业结构升级”观点。这种观点认为,西方发达国家的居民消费结构与产业结构是高度相关的。居民消费结构不断优化和升级,将会引导产业结构的升级和调整方向。这种由居民消费结构升级引起的产品结构优化和升级是新产业替代旧产业的直接动因,而且由居民消费结构升级引起的产业结构升级是推动经济增长的重要源泉。[5]理论和实践都表明,当前和未来的产业结构升级和优化只有符合当前居民家庭消费结构升级的方向,才能充分发挥居民消费结构升级对经济增长的促进作用。[6]

本文在已有研究成果的基础上将重点关注如下几个问题:第一,城镇居民家庭与农村居民家庭的消费结构升级对经济增长的影响机制是否完全相同?第二,在全国层面上,城乡居民消费结构升级影响我国经济增长的主要传导途径是什么?是产品结构的优化和升级,还是投资结构变动,抑或产业结构升级?第三,在地区层面上(特指我国东、中、西部地区),城乡居民消费结构升级对经济增长的传导影响与全国层面有何不同?对于这些问题的回答不仅有助于发现我国城乡居民家庭消费结构升级对经济增长的主要影响机制,而且也有利于政府在制定扩大内需的政策和措施时有的放矢,从而尽快实现城乡一体化发展和经济社会现代化。

本文其余部分的安排如下:第二部分是中国城乡居民消费结构与地区经济增长的主要特征;第三部分是模型设定、变量选取和数据说明;第四部分是计量结果及其分析;第五部分是进一步的分析与讨论;第六部分是本文的主要结论。

二、中国城乡居民消费结构与地区经济增长的主要特征

近年来,中国城乡居民消费结构的主要特征表现为居民家庭的工业品与农产品消费的相对支出比例以及服务品与工业品消费的相对支出比例不断上升,而地区经济增长的主要特征是地区经济增长不平衡,具体表现为“东部地区经济增长最快、西部地区经济增长次之,中部地区经济增长最慢”的特点。由于城乡居民消费结构升级能够通过产品结构的优化和升级、投资结构变动和产业结构升级等多种途径来影响地区经济增长,因此,本文将对我国三次产业的投资结构和产业结构的主要特征进行较为全面的刻画。

(一)中国城乡居民消费结构不断升级

从全国加总层面来看,1995年至2013年*选择1995年而非1978年作为起始年份,是出于加总的中国城乡居民家庭消费数据的可获得性的考虑。,我国城乡居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例不断提高。其中,城镇居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例从1995年的0.310提高到2013年的0.469,增幅超过51%;农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例从1995年的0.326上升至2013年的0.649,增幅达到99%。在同一时期,城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例也在不断增加。其中,城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例从1995年的2.238增加到2013年的2.956,增幅为32%;农村居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例从1995年的1.163提高到2013年的1.548,增长了33%。这一结果表明,我国城乡居民家庭服务品消费支出的增长率高于工业品,而工业品消费支出的增长率又高于农产品,从而导致服务品与工业品消费的相对支出比例以及工业品与农产品消费的相对支出比例不断提高。当然,这一结果同样表明我国城乡居民家庭的消费结构正在不断优化和升级。

从分地区层面来看,一方面,2000年至2012年*选择2000年而非1978年作为起始年份,是出于分地区的中国城乡居民家庭消费数据的可获得性的考虑。,农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例在不断提高,而城镇居民家庭的相对支出比例并没有表现出明显的增长趋势*造成这一结果的原因是,在2000年至2012年间,我国农村居民家庭正在逐步从农产品消费占主导的温饱型消费模式向由工业品消费占主导的小康型消费模式转变,而我国城镇居民家庭在此期间已经完成了这种消费模式的转变,因而使得城镇居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例增长不明显。。在西部地区,农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例从2000年的0.323飙升至2012年的0.605,增幅达87%,排在三个地区的首位;在中部地区,农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例从2000年的0.375提高到2012年的0.630,增加了68%,排在第二位;在东部地区,农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例从2000年的0.483增加到2012年的0.590,增幅只有22%,排在第三位。

另一方面,城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例呈现出明显的增长趋势,而农村居民家庭的相对支出比例并没有表现出明显的增长趋势。*造成这一结果的原因是,在2000年至2012年间,我国城镇居民家庭正在逐步从工业品消费占主导的小康型消费模式向由服务品消费占主导的享受型消费模式转变,而我国农村居民家庭仍然停留在工业品消费占主导的小康型消费模式上,因而使得农村居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例增长不显著。在东部地区,城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例从2002年的2.667提高到2012年的3.194,增长约20%,排在第一位;西部地区城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例从2002年的2.847增加到2012年的3.084,增长8.3%,排名紧随其后;中部地区城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例从2002年的2.714增加到2012年的2.876,增幅只有6%,排在最后。

(二)中国地区经济非平衡增长

改革开放以来,我国东、中、西部地区的经济增长始终呈现非平衡性特征,具体表现为“东部地区经济增长最快、西部地区经济增长次之,中部地区经济增长最慢”的基本格局。1979年至2013年,东部地区经历了超高速增长,实际GDP增长率的平均值是11.56%,远远超出其他两个地区。其中,东部地区实际GDP增长率的最高值是1992年的19.17%,最低值是1989年的4.08%。在同一时期,西部地区实际GDP增长率的最高值是15.31%(1984年),最低值是5.02%(1989年),平均值是10.49%,比东部地区低1.07个百分点。中部地区实际GDP增长率的最高值出现在1984年,为15.14%,最低值出现在1990年,为4.40%,平均值是10.38%,比西部地区低0.11个百分点。

虽然从整体上看,东部地区的实际GDP增长率明显高于其他两个地区,但是自2008年以来,我国东部地区的实际GDP增长率急剧下降,此后连续6年的实际GDP增长率都低于中西部地区。具体表现为:东部地区实际GDP增长率从2008年的11.57%下降至2013年的9.24%,整体降幅为2.33个百分点;中部地区实际GDP增长率从2008年的12.70%下降到2013年的9.36%。在同一时期,西部地区实际GDP增长率从12.65%下降到9.94%。

(三)中国三次产业的投资结构变动剧烈

从长期来看,一方面,投资需求是居民消费需求派生出来的一种引致需求,投资结构受到居民消费结构变动的影响。换言之,居民消费结构升级能够通过三次产业的投资结构变动来影响经济增长。2004年至2012年,我国中部地区和西部地区的第二产业投资额与第一产业投资额之比不断增加,前者从10.83增加到12.37,增幅达14%;后者从9.23增加到11.21,增幅为21%。这表明,中西部地区在第二产业上的投资增速超出了第一产业的投资增速,从而使得第二产业投资额与第一产业投资额之比不断增加。然而,东部地区的第二产业投资额与第一产业投资额在2004年至2012年却表现出先上升后下降的“倒V型”特征,最高值为2007年的27.48,最低值为2012年的19.10。

另一方面,东部地区和西部地区的第三产业投资额与第二产业投资额之比呈现出相似的“V型”特征。其中,东部地区的第三产业投资额与第二产业投资额之比从2004年的1.31下降到2006年的1.14,此后逐渐提升并在2012年达到1.35。西部地区的第三产业投资额与第二产业投资额之比从2004年的1.56下降到2008年的1.26,此后逐渐增加并在2012年达到1.35。然而,中部地区的第三产业投资额与第二产业投资额之比却在2004年至2012年持续下降,从2004年的最高值1.35下降至2012年的最低值0.95,整体降幅超过30%。

(四)中国三次产业结构不断优化和升级

理论和实践表明,由城乡居民家庭消费结构升级引起的产品结构升级和三次产业的投资结构变动将会推动我国三次产业结构的优化和升级,而产业结构升级又会促进经济增长。*本文采用三次产业的产值占比来衡量三次产业的结构变动。

从全国加总层面来看,我国第一产业的产值占比从1978年的28.19%下降到2013年的10%,总体降幅达18.19个百分点。第二产业的产值占比基本维持在40%至50%。第三产业产值占比大幅提升,从1978年的23.94%增加到2013年的46.10%,总增幅达22.16个百分点,这表明我国产业结构在不断优化和升级。

从分地区层面来看,东、中、西部地区第二产业产值与第一产业产值之比在2004年至2012年间持续上升,这表明3个地区第二产业产值的增速高于第一产业的产值增速。其中,东部地区第二产业产值与第一产业产值之比从2004年的5.725增加到2012年的7.547,增加了32%。中部地区第二产业产值与第一产业产值之比从2004年的2.560增加到2012年的4.210,增幅为64%。西部地区第二产业产值与第一产业产值之比从2004年的2.18增加到2012年的3.98,增幅达83%,排在首位。

中部地区和西部地区第三产业产值与第二产业产值之比在不断下降,而东部地区的第三产业产值与第二产业产值之比却呈上升趋势。2004年至2012年,中部地区第三产业产值与第二产业产值之比从0.822下降到0.684,降低了17%。同一时期,西部地区第三产业产值与第二产业产值之比从0.973回落到0.744,下降24%。东部地区第三产业产值与第二产业产值之比则持续上升,从0.807增加到0.941,增幅为17%。这表明,在东部地区,服务业发展较为迅猛,第三产业的产值增速远远快于第二产业;但在中西部地区,由于服务业发展滞后,第三产业的产值增速慢于第二产业,最终导致东部地区与中西部地区的第三产业产值与第二产业产值之比呈现出截然不同的特征。

三、模型设定、变量选取和数据说明

(一)模型设定

考虑到我国城乡居民家庭八大类商品与服务消费数据的可获得性,本文选取2004年至2012年中国30个省、自治区和直辖市(西藏和港澳台地区除外)的面板数据来进行实证研究。*与省际层面的城乡居民家庭消费数据相比,我国数量庞大的地级市和县级市的城乡居民家庭消费数据所包含的信息量更为丰富,而且如果能够采用地级市和县级市的居民家庭消费数据来研究,将会得到更加稳健的计量结果。然而,由于我国地级市和县级市的居民家庭八大类商品与服务消费数据缺失严重,无法支撑本文的实证研究,所以,我们仍然采用了省际层面的居民家庭消费数据。

本文通过构建一个静态的面板计量模型来分别考察由城乡居民消费结构升级引起的产品结构优化和升级对我国农业、制造业和服务业经济增长的影响。计量模型的具体表达式为:

+εi,t

(1)

(二)变量选取和数据说明

1.被解释变量

本文的被解释变量一共有三个,分别是30个省、自治区和直辖市(西藏和港澳台地区除外)的农业实际GDP增长率、制造业实际GDP增长率和服务业实际GDP增长率。

关于实际GDP增长率的计算方法如下:首先,从国家统计局和各省统计局公布的统计数据中获得30个省、自治区和直辖市农业、制造业和服务业的环比GDP指数。然后,采用每年的环比GDP指数减去100,从而得到2004年至2012年农业、制造业和服务业的实际GDP增长率。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量主要有四个,分别是:城镇居民家庭和农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例,城镇居民家庭和农村居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例。

关于四个核心解释变量的计算方法如下:首先,从国家统计局和各省统计局获得2004年至2012年30个省、自治区和直辖市的城镇居民家庭在食品、居住、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通信、教育文化娱乐服务、杂项商品和服务、衣着等八大类商品与服务的人均消费支出。其次,将城镇居民家庭的人均农产品消费支出定义为人均食品消费支出;将人均工业品消费支出定义为居住与家庭设备用品及服务的人均消费支出的总和;将人均服务品消费支出定义为其余五大类商品与服务的人均消费支出的总和。接着,用城镇人口数(单位是万人)乘以城镇居民家庭在农产品、工业品和服务品上的人均消费支出,得到城镇居民家庭在农产品、工业品和服务品上的消费支出。

采用相同的处理方法,本文定义农村居民家庭在农产品上的人均消费支出等于人均食品消费支出;人均工业品消费支出等于居住和家庭设备用品及服务的人均消费支出的总和;将人均服务品消费支出定义为其余五大类商品与服务的人均消费支出的总和。然后,采用乡村人口数乘以农村居民家庭在农产品、工业品和服务品上的人均消费支出,可以计算得到2004年至2012年我国30个省、自治区和直辖市的农村居民家庭在农产品、工业品和服务品上的消费支出。

由于上述计算得到的城镇居民家庭和农村居民家庭在农产品、工业品和服务品上的消费支出都是名义值,所以要采用CPI指数进行折算才能得到实际值。我们采用居民家庭消费支出的名义值除以定基的CPI指数(即以2004年=100),从而得到2004年至2012年城镇居民家庭和农村居民家庭在农产品、工业品和服务品上的实际消费支出。最后通过计算得到城镇居民家庭和农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例,以及城镇居民家庭和农村居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例的数据。

3.控制变量

本文的控制变量有四个,分别是:第二产业产值与第一产业产值之比、第三产业产值与第二产业产值之比、第二产业投资额与第一产业投资额之比、第三产业投资额与第二产业投资额之比。前两个控制变量被用来表示由居民消费结构升级引起的产业结构变化,后两个控制变量被用来表示由居民消费结构升级引起的投资结构变化。

上述四个控制变量的计算方法如下:首先,从国家统计局和各省统计局获得2004年至2012年全国30个省、自治区和直辖市(西藏和港澳台地区除外)三次产业的名义GDP,以及三次产业的定基GDP指数(即以2004年=100)。其次,采用三次产业的名义GDP除以定基GDP指数,折算得到30个省、自治区和直辖市的三次产业实际GDP。最后通过计算得到30个省、自治区和直辖市的第二产业产值与第一产业产值之比和第三产业产值与第二产业产值之比。

另外,本文从国家统计局和各省统计局获得我国分行业的全社会固定资产投资完成额,并且将农、林、牧、渔业的全社会固定资产投资的总和定义为第一产业的名义投资额;将采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业这4个行业的全社会固定资产投资额的总和定义为第二产业的名义投资额;将交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务业和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织这14个行业的全社会固定资产投资额的总和定义为第三产业的名义投资额。随后,根据国家统计局和各省统计局公布的定基固定资产投资价格指数(即以2004年=100),将30个省、自治区和直辖市三次产业名义投资额折算成实际投资额。表1是各个变量的描述性统计结果。

表1 各个变量的描述性统计

注:MI/AI代表第二产业投资额与第一产业投资额之比,SI/MI代表第三产业投资额与第二产业投资额之比,GDPM/GDPA代表第二产业产值与第一产业产值之比,GDPS/GDPM代表第三产业产值与第二产业产值之比。其他符号与上文中的定义完全一致。

四、计量结果及其分析

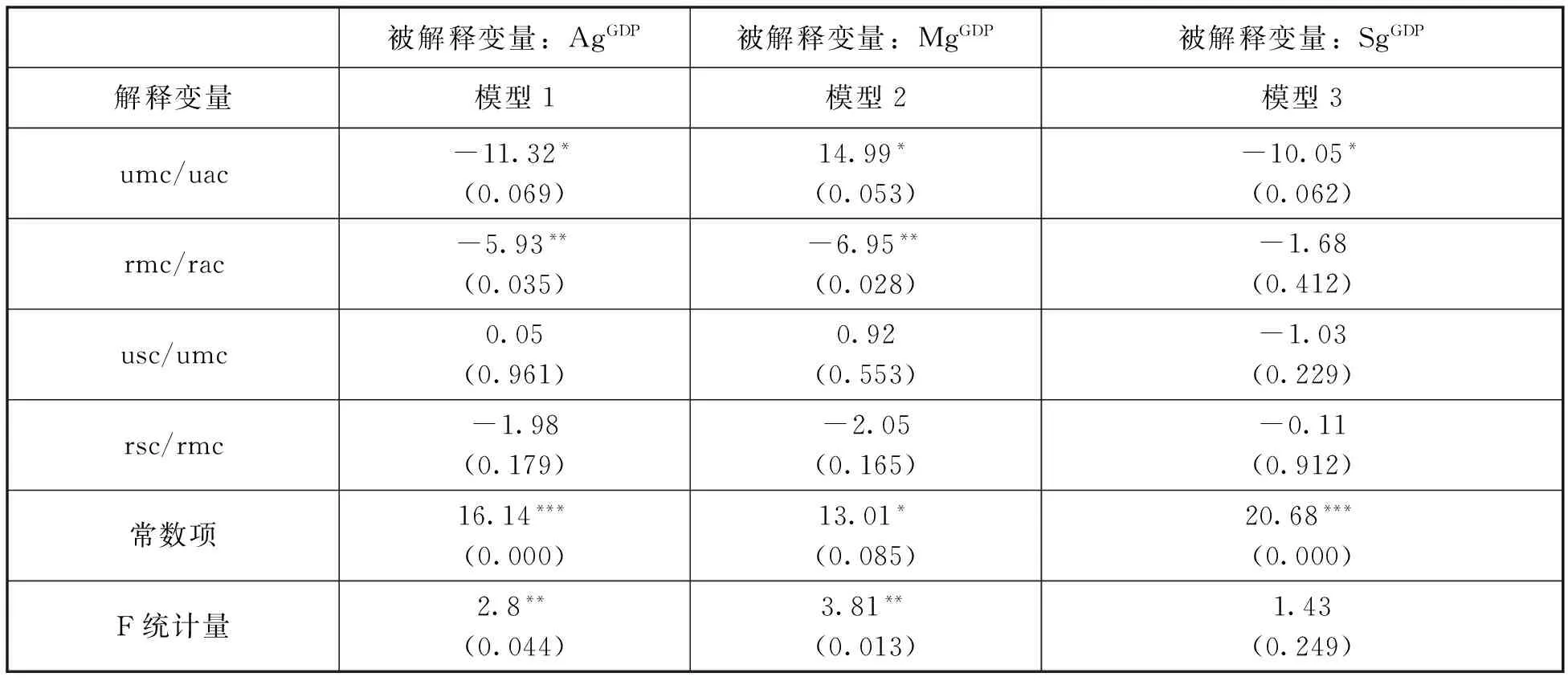

本文分别建立固定效应和随机效应的静态面板计量模型来考察由城乡居民消费结构升级引起的产品结构优化对农业、制造业和服务业经济增长的影响,模型的计量回归结果见表2和表3。

表2 固定效应模型的计量回归结果(全国层面)

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,估计系数括号内为相应的p值。

由表2可知,模型1中回归得到F统计量的P值接近0.04,表明该模型回归得到的方程整体上是显著的。在10%显著性水平上,umc/uac和rmc/rac的回归系数都小于零,表明由城乡居民

表3 随机效应模型的计量回归结果(全国层面)

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,估计系数括号内为相应的p值。

消费结构升级引起的工业品与农产品消费的相对支出比例上升将会降低农业的实际GDP增长率。当城镇居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点时,则农业的实际GDP增长率将降低11.32个百分点;当农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点时,则农业的实际GDP增长率将降低5.93个百分点。这一结果与理论预期基本一致。这是因为,在以需求为导向的市场经济条件下,城乡居民家庭对农产品的消费需求降低将会导致农业的实际GDP增速放缓。同时,根据模型1的回归结果可知,在10%的显著性水平上,由城乡居民家庭消费结构升级引起的服务品与工业品消费的相对支出比例上升无法显著影响农业的实际GDP增长率。

模型2中回归得到F统计量的P值等于0.013,表明该模型回归得到的方程整体上是显著的。在10%显著性水平上,由城镇居民家庭消费结构升级引起的工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点时,制造业的实际GDP增长率将提高14.99个百分点;当农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点时,制造业的实际GDP增长率却会降低6.95个百分点。但是从总体来看,当城乡居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例同时提高1个百分点时,制造业的实际GDP增长率将会提高8.04个百分点。换言之,城乡居民家庭在工业品和农产品上的产品结构优化和升级会明显促进我国制造业的经济增长。进一步分析可知,在10%的显著性水平上,城乡居民家庭的服务品与工业品消费的相对支出比例变动无法显著影响制造业的实际GDP增长率。

由于模型3中回归得到F统计量的P值等于0.249,表明该模型回归得到的方程整体上是不显著的,因此,我们在后续的研究中,重点考察城乡居民消费结构升级对农业和制造业的实际GDP增长率的影响。

通过表2和3的回归结果可知,研究城乡居民消费结构升级影响经济增长的面板计量模型既可以建立固定效应模型,也可以建立随机效应模型。但是,到底哪种模型更适合分析中国经济增长的情况,必须要通过Hausman检验来判断。

Hausman检验的原假设(H0)是建立随机效应模型,它的对立假设(H1)是建立固定效应模型。[7]Hausman检验的统计量为:

(2)

通过Stata12.0软件计算可以得到,Hausman统计量为7.82,相应的p值为0.098 5。*这里采用默认设置,即不包括常数项的Hausman检验。在10%显著性水平上,拒绝原假设,因而选择固定效应模型。

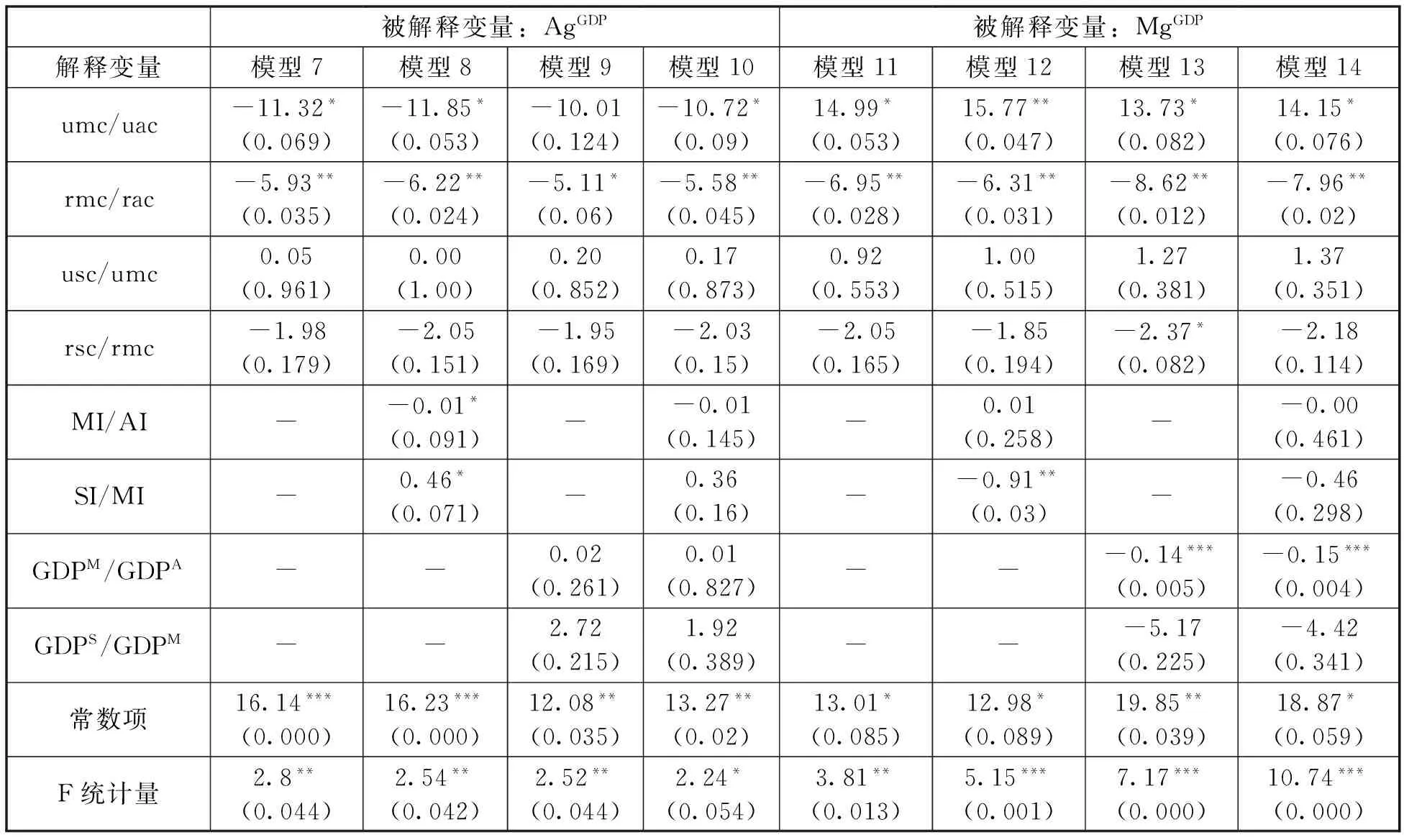

五、进一步分析与讨论

我们将在固定效应的静态面板计量模型中,加入不同的控制变量,考察城乡居民消费结构升级能否通过投资结构变化和产业结构升级等途径来影响农业和制造业的实际GDP增长率。具体的计量回归结果如表4所示。

表4 加入控制变量后的回归结果(全国层面)

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,估计系数括号内为相应的p值。

模型8引入了由城乡居民消费结构升级引起的投资结构变化。在10%显著性水平上,城镇居民家庭和农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点时,将会导致农业部门实际GDP增长率分别降低11.85个百分点和6.22个百分点。城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例提高无法显著影响农业的实际GDP增长率。第二产业投资额与第一产业投资额之比提高1个百分点,将会使得农业的实际GDP增长率降低0.01个百分点;而第三产业投资额与第二产业投资额之比提高1个百分点时,农业的实际GDP增长率将会提高0.46个百分点。这一结果表明,我国城乡居民家庭消费结构升级不仅能够通过产品结构优化和升级来影响农业的经济增长,而且也能通过改变三次产业的投资结构来影响农业经济增长。

模型9引入了由居民消费结构升级引起的产业结构升级。在10%显著性水平上,农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例提高1个百分点,则农业的实际GDP增长率下降5.11个百分点。而城镇居民家庭的工业品与农产品消费的相对支出比例,城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例,以及农业部门、制造业部门与服务业部门的产业结构变动都无法显著影响农业的实际GDP增长率。

模型10的回归结果显示:同时引入投资结构和产业结构这两组控制变量,只有城乡居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例变动会显著影响农业的实际GDP增长率,而且两者对农业实际GDP增长率的影响都是负的。这再次表明,我国城乡居民消费结构升级只能通过产品结构优化和投资结构变化来影响农业的经济增长,而不能通过优化产业结构来影响农业的经济增长。

在10%显著性水平上,模型12的回归结果表明,城镇居民家庭在工业品与农产品上的产品结构升级能够明显促进第二产业的经济增长。但农村居民家庭在工业品与农产品上的消费结构升级却会抑制第二产业的经济增长。城镇居民家庭消费结构升级对第二产业经济增长的正面影响远远大于农村居民家庭消费结构升级所造成的负面影响,因而使得两者的净效应为正。同时,由城乡居民家庭消费结构升级引起的投资结构变化也会明显影响第二产业的经济增长。特别是当第三产业投资额与第二产业投资额之比上升时,以服务业为主的投资导向将会抑制制造业的增长。

模型13和14的回归结果表明,在10%显著性水平上,城乡居民家庭在工业品与农产品上的产品结构升级能够促进制造业的经济增长。但农村居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例提高,以及第二产业产值对第一产业产值之比提高都会抑制制造业的实际GDP增长率。

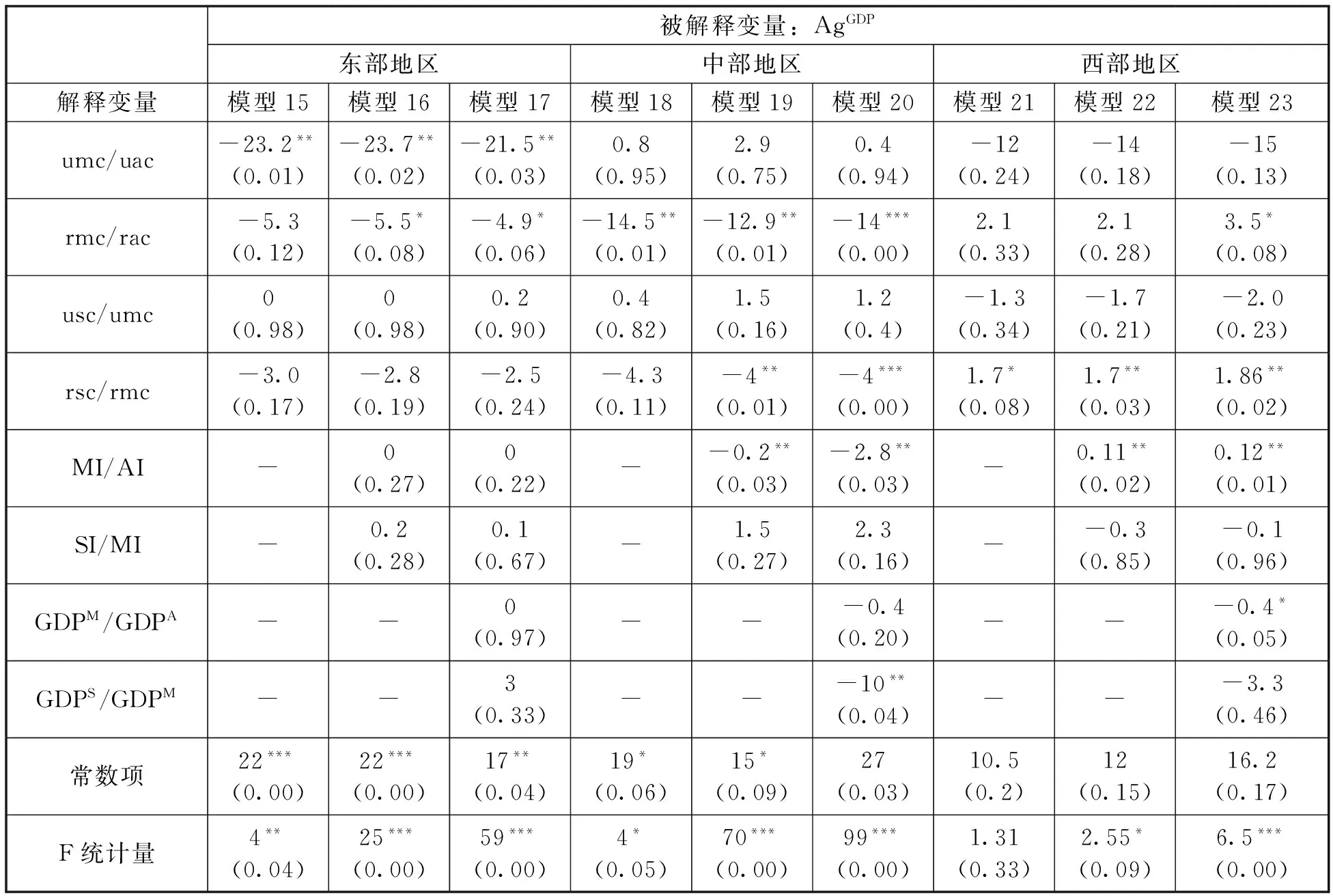

进一步,本文以农业经济增长为考察对象*这里的分析方法同样适用于分析我国制造业的经济增长问题。,继续采用固定效应模型来考察我国东、中、西部地区城乡居民家庭消费结构升级对我国农业经济增长的传导影响,并比较分地区的回归结果与全国层面的回归结果有何不同。分地区的计量回归结果见表5。

在东部地区,城镇居民家庭和农村居民家庭工业品和农产品消费的相对支出比例提高会抑制农业的实际GDP增长率,而且城镇居民家庭产品结构升级对农业经济增长的负向影响是农村居民家庭的4倍。此外,由城乡居民家庭消费结构升级引起的投资结构变动和产业结构升级都无法显著影响农业的经济增长。

在中部地区,城镇居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例变动,以及服务品与工业品消费的相对支出变动都无法影响农业的实际GDP增长率。但农村居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例变动,以及服务品与工业品消费的相对支出变动却能够显著影响农业的实际GDP增长率。此外,第二产业投资额与第一产业投资额之比提高会降低我国农业的实际GDP增长率。

表5 分地区的计量回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。估计系数括号内为p值。

在西部地区,城乡居民家庭工业品与农业品消费的相对支出比例变动,以及城镇居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例变动都无法改变农业的实际GDP增长率。但是,农村居民服务品与工业品消费的相对支出比例变动却能够明显促进农业的实际GDP增长率。当然,由城乡居民家庭消费结构升级引起的投资结构变动和产业结构升级也能够影响农业的实际GDP增长率。

六、主要结论

我们采用2004年至2012年除西藏和港澳台地区之外30个省、自治区和直辖市的面板数据,分别采用居民家庭工业品与农产品消费的相对支出比例上升和服务品与工业品消费的相对支出比例上升这两种方式来考察居民消费结构升级。同时,分别从产品结构优化、投资结构变化和产业结构升级这三条传导途径,建立固定效应和随机效应模型来考察城乡居民消费结构升级对我国农业、制造业、服务业经济增长的影响机制。本文的主要结论如下:

从全国加总的回归结果来看,当采用城乡居民家庭工业品与农业品消费的相对支出比例增加来考察居民消费结构升级时,居民消费结构升级与农业增长率呈负相关关系,与制造业增长率呈正相关关系,但与服务业增长率没有明显的相关性。同时,居民消费结构升级只能通过产品结构优化和产业结构升级这两条传导途径来影响农业与制造业的增长率。当产品结构优化提升1个百分点时,农业增长率将降低约17个百分点,制造业增长率将增加约9个百分点。当产业结构升级1个百分点时,制造业增长率将降低0.15个百分点,而农业增长率基本不受影响。这一结果表明“当前我国产业结构调整和优化是导致农业经济增速放缓”的观点是片面的。

当采用城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例提高来考察居民消费结构升级时,居民消费结构升级只能通过投资结构变动这一传导途径来影响农业和制造业的增长率。当第三产业投资额与第二产业投资额之比提升1个百分点时,农业增长率将增加0.46个百分点,制造业增长率将降低0.91个百分点。

从分地区的回归结果来看,当采用城乡居民家庭工业品与农业品消费的相对支出比例增加来考察居民消费结构升级时,居民消费结构能够通过产品结构优化、投资结构变动和产业结构升级这三条传导途径来影响农业的实际GDP增长率。其中,当城乡居民消费的产品结构升级提高1个百分点时,东部地区的农业增长率将降低约25个百分点,中部地区的农业增长率降低约14个百分点,西部地区的农业增长率变化并不显著。当第二产业投资额与第一产业投资额之比提高1个百分点时,东部地区的农业增长率不受影响,中部地区的农业增长率将降低2.8个百分点,西部地区的农业增长率将提高0.12个百分点。当产业结构升级提高1个百分点时,东部地区和中部地区的农业增长率几乎不受影响,而西部地区的农业增长率将降低0.4个百分点。

当采用城乡居民家庭服务品与工业品消费的相对支出比例提高来考察居民消费结构升级时,居民消费结构升级能够通过产品结构优化这一传导途径,而非产业结构升级和投资结构变化这两条传导途径来影响农业的经济增长率。当产品结构优化提高1个百分点时,中部地区的农业增长率降低4个百分点,而西部地区的农业增长率会提高约1.7个百分点。

根据上述计量回归结果,我们认为保持我国当前和未来经济持续稳定、健康和谐发展的政策着力点在于:1.不断拓宽城乡居民家庭增收的渠道,提高城乡居民家庭的消费能力,加快居民消费结构的优化和升级;2.增加服务业领域的投资,大力推进现代服务业发展,提高服务品消费在居民家庭总消费支出中的比重;3.大力发展现代化农业建设,促进产业结构的转型和升级。

[1] N.L.Stokey.“Learning by Doing and the Introduction of New Goods”.JournalofPoliticalEconomy,1988,96(4):701-717;C.Echevarria.“Changes in Sectoral Composition Associated with Economic Growth”.InternationalEconomicReview,1997,38(2):431-452;Kongsamut,P.,Rebelo,S.,and D.Xie.“Beyond Balanced Growth”.TheReviewofEconomicStudies,2001,68(4):869-882;Foellmi,R.,and J.Zweimüller.“Structural Change,Engel’s Consumption Cycles and Kaldor’s Facts of Economic Growth”.JournalofMonetaryEconomics,2008,55(7):1317-1328;李尚骜、龚六堂:《非一致性偏好、内生偏好结构与经济结构变迁》,载《经济研究》,2012(7);Buera,F.J.,and J.P.Kaboski.“Can Traditional Theories of Structural Change Fit the Sata?”.JournaloftheEuropeanEconomicAssociation,2009,7(2-3):469-477;Buera,F.J.,and J.P.Kaboski.“Scale and the Origins of Structural Change”.JournalofEconomicTheory,2012,147(2):684-712.

[2] 吴忠群:《中国经济增长中消费和投资的确定》,载《中国社会科学》,2002(3);李占风、袁知英:《我国消费、投资、净出口与经济增长》,载《统计研究》,2009(2)。

[3] 袁乐平:《消费与投资关系的理论模型的整合》,载《消费经济》,2008(4)。

[4] 王首元:《居民消费、政府消费与投资均衡关系的一个新模型——基于比例效用理论视角》,载《贵州财经大学学报》,2013(6)。

[5] 黄茂兴、李军军:《技术选择、产业结构升级与经济增长》,载《经济研究》,2009(7);干春晖、郑若谷:《改革开放以来产业结构演进与生产率增长研究——对中国1978—2007年“结构红利假说”的检验》,载《中国工业经济》,2009(2);余文鑫:《居民消费行为变迁与产业结构调整》,载《中共福建省委党校学报》,2011(11)。

[6] 石奇、尹敬东、吕磷:《消费升级对中国产业结构的影响》,载《产业经济研究》,2009(6);陈海波、朱华丽、刘洁:《江苏居民消费结构变动对产业结构升级影响的协整分析》,载《工业技术经济》,2012(2)。

[7] 方福前:《中国居民消费需求不足原因研究——基于中国城乡分省数据》,载《中国社会科学》,2009(2)。

(责任编辑 武京闽)

The Impacts of Urban and Rural Household Consumption Upgrade on Economic Growth in China

YU Jian,FANG Fu-qian

(School of Economics,Renmin University of China,Beijing 100872)

This paper draws on Chinese household consumption panel data from urban and rural areas across thirty provinces,autonomous regions and municipalities over the period 2004—2012,to investigate the impacts of urban and rural household consumption upgrade on economic growth in China.The empirical results show that when the consumption upgrade is defined as the enlargement of relative consumption between industrial and agricultural goods,it can promote economic growth in industry while decrease that in agriculture.However,household consumption upgrade fails to influence the economic growth rate in agriculture via the industrial structural upgrade,which in turn implies the limited explanation power of hypothesis that the change in industrial structure is the main reason depressing the economics growth in agriculture.Furthermore,when the enlargement of relative consumption between service and manufacture goods is employed to characterize the consumption upgrade,household consumption structure will affect the economic growth in agriculture and industry only through the changes in investment structure rather than the changes in products structure and industrial structure.

household consumption upgrade;economic growth;transmission mechanism

国家社会科学基金重点项目“我国经济结构调整的路径与梯次研究”(11AZD037)

俞剑:中国人民大学经济学院博士研究生;方福前:经济学博士,中国人民大学经济学院教授,博士生导师(北京 100872)