居住区地下车库顶板水景设计反思

朱健钦

(广州市翠怡园林绿化工程有限公司,广州 510000)

居住区地下车库顶板水景设计反思

朱健钦

(广州市翠怡园林绿化工程有限公司,广州 510000)

随着我国房地产市场开发力度的增加以及人们对小区居住环境质量不断提高,亲水空间或者水景设计在居住区中发挥着重要的作用,亲水空间成为很多开发商争相吸引购房者的目光。本文从分析居住区亲水空间现状,以及如何在居住区中合理配置亲水空间,使居住区环境有机结合,提高小区的归属感等一系列问题进行阐述。

居住区;水景设计;地下车库顶板

0 引言

目前我国城市化进程日益加快,使人们享受城市化带来的成果并实现生活方式、生活观念、文化教育素质等的转变。但是由于城市化人口彭胀、土地匮乏,城市居住区开发成为制约城市化进程的主要原因。只有充分利用住宅区土地、停车空间与绿地空间系统、水景空间,才能高效率利用土地和集约利用建设用地,创造更符合人们居住区生活空间。近年来,车库顶板景观工程越来越多,水景成为地下车库景观必不可少的配套。但同时人们也发现不少问题,水景虽然有观赏性,但缺乏生态和参与互动性,后期管理和维护成本大,最后成为摆设。

1 车库顶板水景设计存在的问题

1.1 设计思路和后期维护不协调

目前我国大多数居住区在地下车库建设水景时只会一味强调平面形式的美观和景观手法的表现,忽略了水景后期节能、水质治理问题和维护。很多景观设计师在设计过程中几乎不依据自然水生态系统的规律设计,以自然封闭的系统进行设计,几乎无自净能力。最终导致众多水景在建成后因运行成本过高而干涸停用或是蚊虫滋生,几乎完全违背了设计时的美好初衷。

1.2 水景尺度比例过大

尺度较大的水面浩瀚缥缈,只适合城市公园和巨大的城市空间或广场,并不适宜居住区景观。居住区人口密度大、水资源紧缺、水体规模庞大,水蒸发量就越大,水景补水就越多,再加上昂贵水费成本,导致水景难以持续运行,长期闲置。尺度较大的水景水质难以保障,池底散置的河卵石给水体清理和换水带来一定难度,使运行成本增高。

1.3 水景池底驳岸结构不利于生态的可持续发展

由于地下车库顶板场地的限制,中央景观水景采用直立式钢筋混凝土或S6抗渗混凝土结构,这种结构不利于生态可持续发展。水景池壁采用花岗岩、文化石等石材铺贴,导致水池自净能力差。由于水体结构和功能被破坏,多样性丧失,损伤其美学价值,为改善环境而设的水体也失去了它的意义。

1.4 水景池底无高低起伏,不利于景观营造

地下车库顶板景观水池建造于平坦的顶板上,根据《结构专业规范大全》的“常用材料和构件的自重表”中可以查到,顶板恒荷载为18 kN/m2,按计算覆土高度约为1 m,景观水池水深约为30 cm。由于顶板的荷载限制,如果需要营造起伏的水景,则需要进行地下车库荷载加固处理,这样对整体建设成本造成影响。

2 粤北地区清远市区范围内居住区水景设计现状调查

我国地下车库顶板水景设计仍处于探索阶段,目前居住区的园林水景设计部分还不合理。水景已经成为楼盘开发商营造环境的重要一环,“以水文章”为卖点,飞泉、景观泳池、水声等,一味地强调形式上的美观,使居住区环境设计出现了诸多弊端,导致居住区环境塑造走入一些误区;忽略了水景的节能和维护,最终导致众多水景在建成后成为摆设。

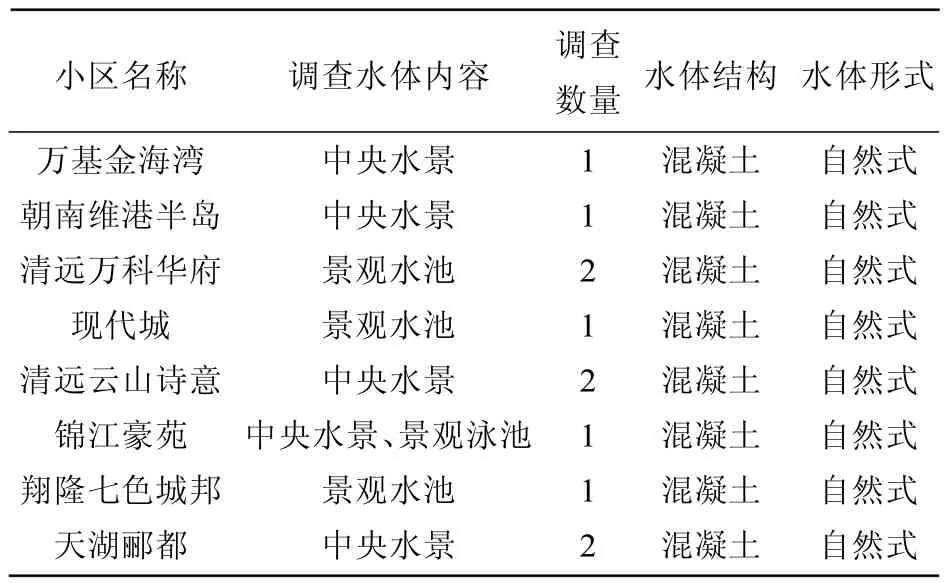

笔者在2014年12月到2015年1月走访了清远市区8个楼盘,通过电话采访物业管理对水景的管理和所在楼盘住户对水景日常维护满意程度等了解地下车库顶板上景观水池在交付验收后的使用情况。

2.1 水景水体结构现状

清远市区住宅区水体规则式和非规则式的直立水体驳岸都有应用。水体结构为钢筋混凝土,混凝土坚固不容易变形(表1)。多数水景贴面以花岗岩为主,少数以文化石为贴面,水深一般都在30 cm。

表1 水景水体结构现状

图1 云山诗意规则式水体

图2 朝南维港半岛不规则水体

图3 现代城规则式水体

图4 清远万科华府

2.2 水景水体水质现状

从居住区调查数据得知,景观水体结构混凝土占绝大部分。直立式景观水池观赏性有限,严重制约着水体的流动性和渗透性,更制约着水体的自净能力,使水景变成大面积镜面的、单调的静水域。缺乏流动性的水景,时间越长,容易呈现富营养化状态,在温度适宜的光照条件下,容易繁殖细菌和藻类物质,使水体混浊并发臭。笔者2014年12月来到清远云山诗意和现代城调查时,发现水景静止,水池底混浊或者生长绿藻,水质差。2015年1月来到万基金海湾时,中央水景设施停止启动,水底有大量树叶。同时,喷水池和主入口水景等水景设施已停止运作,由于水景维护、人工清理和支付水景运行成本过高,现在已关停,水景干涸,极其不美观。张立静等[1]曾调查发现,景观水平均为40 cm的高档住宅区,防渗处理采用水泥现浇,调查结果发现换水2 d后出现混浊,3 d后又出现难闻气味,4 d后滋生藻类,14 d后水极度混浊,出现小虫子。钢筋混凝土水体对渗透性与自净功能有所限制,导致地下车库顶板的水景完全依赖人工清洗和水源的补充,同时,消耗的水量也相当惊人,无形中就增加了物业管理费等费用。

TU986.43

A

1673-1093(2015)06-0058-04

10.3969/j.issn.1673-1093.2015.06.013

2015-02-19;

2015-03-04